Результаты применения алгоритма хирургического лечения пациентов с частичными разрывами сухожилий вращающей

Автор: Хоминец В.В., Гладков Р.В.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 4 (46), 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - сравнить клиническую эффективность применения обоснованного алгоритма и традиционной тактики хирургического лечения пациентов с частичными разрывами сухожилий вращающей манжеты плеча (ЧРВМП).Материал и методы. Исследование основано на сравнении функциональных результатов лечения 251 пациента с частичными симптоматическими разрывами сухожилий вращающей манжеты плеча через 24 мес. после артроскопии. В зависимости от алгоритма выбора способа хирургического лечения сформирована проспективная исследуемая группа из 130 пациентов и ретроспективная группа сравнения из 121 пациента. Характер выполняемых артроскопических манипуляций у пациентов исследуемой группы определяли в соответствии с предложенным алгоритмом, учитывающим глубину, локализацию и форму частичного разрыва, основанным на результатах сравнительного анализа результатов лечения собственных пациентов и данных литературы. Эффективность алгоритма сравнивали с традиционной тактикой, основанной на «правиле 50%» и транссухожильной фиксации сухожилий манжеты.Функциональное состояние пациентов оценивали при помощи шкал ASES, Constant и визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), а также измеряли амплитуду движений в плечевом суставе до лечения и через 24 мес. Статистически значимых демографических отличий между сравниваемыми группами выявлено не было. Применяли двувыборочные t-тесты Стьюдента с доверительным интервалом 95%. Дихотомические переменные сравнивали с использованием χ2-критерия Пирсона и критическим принимали уровень статистической значимости 5%.Результаты. Функциональное состояние пациентов, амплитуда движений в плечевом суставе и интенсивность боли значимо (p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Частичный разрыв сухожилий вращающей манжеты плеча, субакромиальный импиджмент-синдром, транссухожильная фиксация, шов

Короткий адрес: https://sciup.org/142234530

IDR: 142234530 | УДК: 617.3

Текст научной статьи Результаты применения алгоритма хирургического лечения пациентов с частичными разрывами сухожилий вращающей

Введение. Обоснование алгоритма.

Как полнослойные, так и частичные разрывы сухожилий вращающей манжеты плеча (ЧРВМП) являются основной причиной болевого синдрома в области плечевого сустава и нарушения функции верхней конечности [1]. Возрастные дегенеративные изменения приводят к разнообразным по локализации, форме, глубине и протяженности частичным повреждениям вращающей манжеты, клинические проявления которых могут быть более выраженными, чем при полнослойных разрывах [2, 3]. Повреждению подвергается нижняя (суставная) и/или верхняя (субакромиальная) поверхности сухожилия, обычно начинаясь с расслоения манжеты, т.е. интерстициального разрыва, частота которых недооценена и может достигать 55%, по данным Fukuda H. с соавт. [3]. Наиболее популярна в настоящее время анатомическая классификация H. Ellman основанная на оценке локализации и глубины ЧРВМП [4]. У большинства пациентов с поверхностным ЧРВМП может быть успешно применена консервативная тактика лечения, включающая модификацию физической активности, лечебную физкультуру, обезболивающую и противовоспалительную медикаментозную терапию, а также блокады с кортикостероидами [5, 6].

Более глубокие повреждения сопровождаются значительным изменением биомеханики частично оторванного сухожилия с перенатяжением сохранившейся порции, что способствует прогрессивному увеличению глубины разрыва, боли и функциональным нарушениям [7-9]. Низкий репаративный потенциал дегенеративно измененной сухожильной ткани вращающей манжеты плеча обуславливает прогрессирование ЧРВМП у 53% и формирование полнослойного разрыва у 28% больных в течение 1-2 лет [10, 11]. Скорость прогрессирования зависит от глубины повреждения сухожилия [12]. В настоящее время преобладает мнение о целесообразности выполнения артроскопического шва при ЧРВМП, глубиной более 50% толщины сухожилия – «правило 50%» [7, 13, 14]. Также при выборе способа лечения необходимо учитывать возраст и уровень физической активности пациента, продолжительность симптоматики и наличие сопутствующей патологии.

Частичные разрывы суставной (С-ЧРВМП) и субакромиальной (СА-ЧРВМП) поверхностей вращающей манжеты от- личаются. Нижний суставной слой, образующий значительную часть места прикрепления (футпринта) манжеты представлен капсулой, поэтому С-ЧРВМП представляет собой разрыв верхней капсулы плечевого сустава, тогда как СА-ЧРВМП является разрывом собственно сухожилия [15]. Сухожильные пучки субакромиальной порции манжеты эластичны и устойчивы к разрыву, в отличии от нерастяжимого сухожильно-связочнокапсулярного комплекса суставной порции [16]. Локальная концентрация натяжения интактной порции манжеты в области СА-ЧРВМП значительно выше, чем в области С-ЧРВМП, что объясняет зафиксированное F. Cordasco большое количество неудовлетворительных исходов (38%) после субакромиальной декомпрессии при СА-ЧРВМП, глубиной менее 50%, при 5% хирургических неудач у пациентов с С-ЧРВМП аналогичной глубины [17]. Таким образом, правило 50% не работает при СА-ЧРВМП.

Результаты наших собственных наблюдений подтвердили высокую эффективность консервативного лечения или субакромиальной декомпрессии у пациентов с поверхностными ЧРВМП и лучшую эффективность артроскопического шва при более глубоких дефектах. Были зафиксированы значимые отличия значений подшкал интенсивности боли и повседневной активности Constant у пациентов с С-ЧРВМП, глубиной более 50%, после шва манжеты по сравнению с консервативным лечением или субакромиальной декомпрессией [18]. Функциональные результаты шва и субакромиальной декомпрессии или консервативного лечения при СА-ЧРВМП значимо отличались при менее глубоких повреждениях – 20-50% толщины сухожилия, что согласуется с высокой частотой неудовлетворительных исходов артроскопического дебридмента у F. Cordasco при СА-ЧРВМП, глубиной менее 50% [17]. Таким образом, у пациентов с СА-ЧРВМП шов оправдан при глубине разрыва более 20% толщины сухожилия и целесообразно говорить о «правиле 20%», тогда как при С-ЧРВМП рефиксация путем шва необходима если глубина разрыва превышает 50%.

Существует два варианта артроскопической фиксации при С-ЧРВМП, глубиной более 50%, включая преобразование разрыва в полнослойный с последующей рефиксацией и фиксация «на месте». Пересечение интактной порции сухожилия в области ЧРВМП и завершение частичного разрыва в полнослойный оправдывает наличие признаков дегенерации интактной порции в области частичного разрыва, техническая простота шва в условиях хорошей визуализации завершенного разрыва, а также большой опыт эффективного применения артроскопического шва полнослойного разрыва [13, 19-21]. Вместе с тем, при отсечении сохранившейся порции манжеты чаще происходит рецидив отрыва вследствие замещения рубцовой тканью разрушаемого фиброзно-хрящевого соединения «сухожилие-кость» [22].

Более анатомично и механически прочно восстанавливает футпринт манжеты шов «на месте» [23, 24]. Транссухожильный вариант шва «на месте», предложенный в 1993 г. S.J. Snyder, достоверно реже сопровождается рецидивными разрывами манжеты в сравнении со швом преобразованного частичного разрыва в полнослойный [19, 25]. Множество клинических исследований подтвердили высокую эффективность транссухожильного шва относительно функциональных результатов, оцениваемых по разным шкалам [22, 24, 26-29]. Одновременно было установлено, что транссухожильная рефиксация оторванного и сократившегося артикулярного слоя манжеты на исходное место может сопровождаться укорочением и деформацией интактного субакромиального слоя, неравномерным натяжением слоев, нарушением баланса сил в сухожилии и, как следствие, остаточными болевыми ощущениями, туго-подвижностью плечевого сустава и адгезивным капсулитом [10, 12, 26, 30]. Сдавление и ишемия субакромиальной порции манжеты нитями шва в ряде случаев приводила к полнослойным разрывам медиальнее шва [20, 31].

Предотвратить неравномерное натяжение слоев сухожилия, перенатяжение и повреждение интактной порции манжеты элементами шва возможно используя второй вариант шва «на месте» - технику Spencer E.E.Jr. «все внутри» (2010 г.), независимо фиксируя сократившийся артикулярный слой [28]. Результаты лечения 20 пациентов прооперированных Spencer E.E.Jr. с применением техники «все внутри» продемонстрировали значительное увеличение функциональных возможностей по шкале PSS при наблюдении в течение 29 мес.

Сравнение клинической эффективности традиционной транссухожильной и техники «все внутри» у наших пациентов подтвердило высокую эффективность как транссухожильного шва, так и шва по методу «все внутри», функциональные результаты которых мало отличались при суммарной оценке по шкале Constant (p=0,178), однако после техники «все внутри» был зафиксирован значимо меньший уровень болевого синдрома (p = 0,015) и большую амплитуду движений в суставе (p=0,029) [32]. Отсутствие стойких контрактур у пациентов Spencer E.E.Jr. было подтверждено нашими собственными наблюдениями – все пациенты со стойкой тугоподвижностью плечевого сустава (3,3%) находились в группе транссухожильного шва и у всех имела место ретракция оторванного суставного слоя манжеты (13,6% наблюдений с ретракцией после транссухожильного шва) [28, 32]. Кроме того, значимо лучшие функциональные результаты лечения были получены у пациентов с С-ЧРВМП и ретракцией суставного слоя вращающей манжеты плеча после выполнения шва «все внутри», при отсутствии значимых различий с транссухожильной техникой у пациентов без ретракции.

Таким образом, согласно данным литературы и собственных исследований, выполнение рефиксации сухожилий вращающей манжеты плеча путем шва при лечении пациентов с С-ЧРВМП, глубиной более 50%, сопровождается лучшими функциональными результатами, по сравнению с консервативным лечением. Шов «на месте» имеет существенные преимущества перед швом завершенного разрыва, сохраняя анатомию футпринта интактного слоя манжеты и более точно восстанавливая исходную длины и натяжение сухожилия [25]. Наиболее успешно у пациентов с ретракцией суставного слоя манжеты данные возможности реализует техника «все внутри», поскольку наименьшим образом повреждает окружающие структуры и позволяет избежать развития послеоперационной тугоподвижности плечевого сустава.

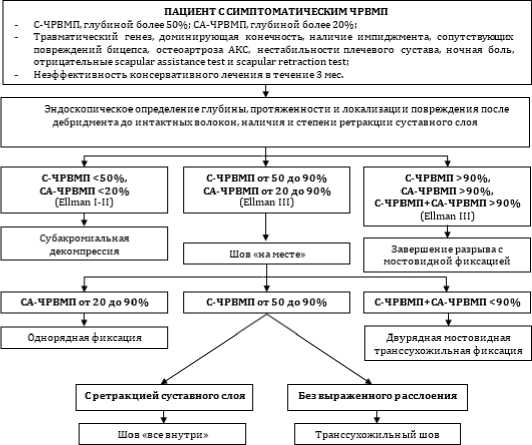

Изложенные сведения позволили сформулировать алгоритм выбора способа хирургического лечения пациентов с ЧРВМП, учитывающий глубину, локализацию повреждения и ретракцию оторванного суставного слоя (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм хирургического лечения пациентов с ЧРВМП.

Целью сравнение среднесрочных функциональных результатов применения обоснованного алгоритма и традиционной тактики хирургического лечения пациентов с частичными отрывами вращающей манжеты.

Материал и методы исследования

Для выполнения поставленной цели было выполнено исследование, основанное на сравнении функциональных результатов лечения 518 пациентов с ЧРВМП, получивших лечение в клинике военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова с 2012 по 2018 гг. В исследование включили пациентов с признаками ЧРВМП на магнитно-резонансных томограммах (МРТ), сопровождающимися клиническими проявлениями. Критериями исключения были выбраны сопутствующие признаки нестабильности плечевого сустава, омартроз III-IV стадии по классификации Outerbridge R.E., адгезивный капсулит, тугоподвижность плечевого сустава (наружная ротация менее 30° и/или сгибание менее 120°), гематологические, эндокринные, метаболические и ревматологические заболевания, алкоголизм, прием кортикостероидов, а также предшествующие операции на плечевом суставе. Также из исследования были исключены пациенты, наблюдение за которыми было прервано ранее 24 мес. после операции. Сопутствующая патология сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча (ДГДМП) и сухожилия подлопаточной мышцы не являлись критериями исключения пациентов из исследования.

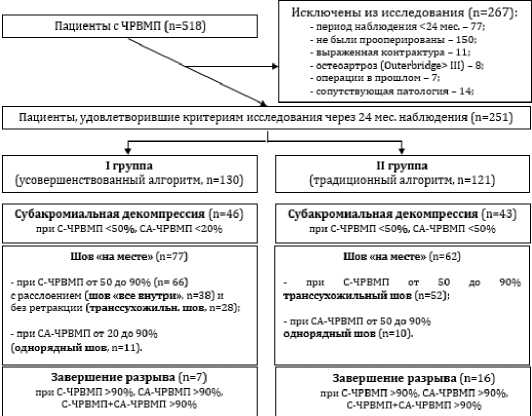

Из 518 пациентов условиям включения удовлетворили 478, из которых были прооперированы 328. Наблюдение за 77 пациентами по разным причинам было прервано ранее 24 мес. после операции и они также были исключены из исследования. Таким образом, статистическому анализу подвергли функциональные результаты лечения 251 пациента. В зависимости от выбранной тактики хирургического лечения все прооперированные пациенты были разделены на две группы. В I (основную) группу вошли 130 пациентов, прооперированных в соответствии с усовершенствованным алгоритмом выбора способа хирургического лечения пациентов с ЧРВМП (Рис. 1). II группу (сравнения) составил 121 пациент, у которых хирургическая тактика была определена в соответствии с традиционным алгоритмом, основанным на «правиле 50%» и транссухожильной технике фиксации сухожилий. Традиционный подход к выбору хирургической тактики подразумевал выполнение изолированной субакромиальной декомпрессии с дебридментом сухожилий, глубина повреждения которых не превышала 50% толщины, не зависимо от локализации разрыва. При разрыве суставной поверхности манжеты, глубиной 50-90%, у пациентов II группы выполняли транссухожильную анкерную рефиксацию, а при более глубоких повреждениях – заверш али разрыв в полнослойный с последующим швом. Аналогично I группе, разрывы субакромиальной поверхности манжеты, глубиной 50-90%, фиксировали однорядным швом.

Функциональные результаты лечения пациентов группы сравнения были оценены ретроспективно, а пациентов основной группы исследовали проспективно. После разъяснения эффективности сравниваемых алгоритмов хирургического лечения ЧРВМП пациентами было подписано согласие на участие в исследовании. Схема исследования представлена на рис. 2.

Из 251 включенных в исследование пациентов 187 (74,5%) были мужчины (94 в I группе и 93 во II группе). Доминирующую конечности оперировали у 70 (53,8%) пациентов I группы и 68 (56,2%) – II группы. Средний возраст на момент операции составил 65 ± 6,4 лет в I группе (от 55 до 71 лет) и 62 ± 7,9 года во II группе (от 58 до 74 лет). Среднее время от возникновения болевого синдрома до операции в I группе было 41 ± 8,7 мес. (от 4 нед. до 5 лет) и 39 ± 5,7 мес. (от 1 нед. до 5 лет) во II группе. В I группе у 57 (43,8%) пациентов, а во II группе – у 56 (46,3%) клинические проявления ЧРВМП возникли после травмы или тяжелого физического труда. В ходе предшествующей консервативной терапии введение кортикостероидов было осуществлено у 51 (39,2%) пациента I группы и 51 (42,3%) – II группы (Табл. 1).

Рис. 2. Схема исследования

Табл. 1

Общая характеристика пациентов.

|

Признак |

I группа |

II группа |

P |

|

Количество наблюдений (n) |

130 |

121 |

|

|

Количество и доля мужчин (n, %) |

94 (72,3) |

93 (76,9) |

0,681 |

|

Возраст, лет (среднее ± SD) |

65 ± 6,4 |

62 ± 7,9 |

0,223 |

|

Доминирующая конечность (n, %) |

70 (53,8) |

68 (56,2) |

0,724 |

|

Работающие (n, %) |

38 (29,2) |

43 (35,5) |

0,182 |

|

Продолжительность симптоматики, мес. (среднее ± SD) |

41 ± 8,7 |

39 ± 5,7 |

0,514 |

|

Травма в анамнезе |

57 (43,8) |

56 (46,3) |

0,676 |

|

Курящие (n, %) |

16 (12,3) |

12 (9,9) |

0,217 |

|

Предварительно получали инъекции кортикостероидов (n, %) |

51 (39,2) |

51 (42,1) |

0,112 |

|

Патология длинной головки двуглавой мышцы плеча(n, %) |

48 (36,9) |

41 (33,9) |

0,759 |

|

Остеоартроз плечевого сустава II ст. по Outerbridge R.E. (n, %) |

57 (43,8) |

58 (47,9) |

0,392 |

|

Остеоартроз акромиальноключичного сочленения (n, %) |

91 (70,0) |

77 (63,6) |

0,181 |

|

Мышечная атрофия II ст. по Fuchs B. (n, %) |

80 (61,5) |

59 (48,8) |

0,083 |

|

Мышечная атрофия III ст. по Fuchs B. (n, %) |

4 (3,1) |

5 (4,1) |

0,845 |

Всем пациентам перед операцией было выполнено МРТ плечевого сустава. На МРТ и в ходе артроскопии определяли глубину и локализацию повреждения сухожилий манжеты, состояние мышечной ткани по классификации Fuchs B., сопутствующие повреждения длинной головки двуглавой мышцы плеча (ДГДМП) и акромиально-ключичного сочленения (АКС) [33]. Состояние суставных поверхностей оценивали во время артроскопии по классификации Outerbridge R.E. [34]. Степень мышечной атрофии и жировой инфильтрации вращающей манжеты, омартроза, частота сопутствующих повреждений ДГДМП и АКС отличались в группах не значимо (Табл. 1). Статистически значимых демографических отличий между сравниваемыми группами также выявлено не было.

Оперировали в положении пациента на боку после интубации с межлестничным блоком плечевого сплетения. Субакромиальная декомпрессия включала иссечение синовиальной сумки, резекцию гипертрофированных участков клювовидно-акромиальной связки и акромиопластику с резекцией остеофитов на нижней поверхности АКС. При остеоартрозе АКС с болевым синдромом выполняли его резекцию, а в случае сопутствующей патологии ДГДМП операцию дополняли тенотомией или тенодезом.

Измерение глубины и локализации повреждения сухожилий производили в ходе артроскопии после выполнения дебридмента зоны повреждения. В обеих сравниваемых группах разрыв, глубиной более 90%, завершали в полнослойный и рефиксиро-вали с применением техники «шовного моста» [35]. В I группе разрывы СА-ЧРВМП, глубиной от 20 до 90%, и во II группе разрывы СА-ЧРВМП, глубиной от 50 до 90%, фиксировали однорядным анкерным швом. Шов частично поврежденной вращающей манжеты плеча с сохраненой значимой интактной субакромиальной порцией при С-ЧРВМП, глубиной от 50 до 90%, у всех пациентов II группы и при отсутствии ретракции оторванного суставного слоя манжеты у пациентов I группы осуществляли с применением транссухожильной техники Snyder S.J. Аналогичной глубины С-ЧРВМП с ретракцией суставного слоя у пациентов I группы фиксировали при помощи техники Spencer E.E.Jr. «все внутри». Во всех наблюдениях применяли узловые анкеры Corkscrew FT 5,5 мм.

Транссухожильным швом восстанавливали анатомию футпринта и создавали плотный контакт сухожилие-кость с сопутствующей компрессией и неизбежным повреждением субакромиальной порции манжеты. После субакромиальной декомпрессии через интактную порцию сухожилия в область футпринта устанавливали якорь, нитями которого прошивали одновременно интактную и поврежденную порции сухожилия, выбирая направление иглы таким образом, чтобы одновременно прошить оторванный и интактный слои, т.е. тангенциально относительно плоскости манжеты и медиальнее ротаторного кабеля. Завязывая нити над манжетой, восстанавливали контакт сухожилие-кость.

Технически более сложная техника «все внутри» позволяла анатомично рефиксировать сухожилие без нарушения целостности, перенатяжения и передавливания интактной субакромиальной порции манжеты. Незначительная модификация оригинальной техники Spencer E.E.Jr. позволила обходиться установкой одного порта в интервале ротаторов, из которого выполняли как субакромиальную декомпрессию, так и изолированное прошивание суставного слоя сухожилия при помощи ретроградного прошивателя по типу «шовного лассо». Комбинируя от одного до трех простых и П-образных швов между интактным и рефиксируемыми слоями, восстанавливали анатомичное положение оторванного слоя и плотный контакт сухожилия с костью.

Послеоперационную реабилитацию в обеих сравниваемых группах осуществляли согласно протоколу Brotzman S.B. и Wilk K.E. [36]. После изолированной субакромиальной декомпрессии на вторые сутки начинали с восстановления амплитуды движений и активной ретракции лопатки с последующей статической и динамической тренировкой мышц плечевого пояса и вращающей манжеты плеча. После выполнения шва сухожилий «на месте» сохраняли иммобилизацию конечности повязкой Дезо в течение трех недель с последующей разработкой движений и восстановлением ретракции лопатки в течение 5-7 нед. Статические и динамические упражнения с последовательным увеличением интенсивности нагрузки на стабилизаторы лопатки и плечевого сустава выполняли в последующие 12 нед. К силовой тренировке приступали в следующие 3 мес.

Функциональное состояние пациентов оценивали перед началом лечения и через 24 мес. при помощи шкал Constant и American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES) [37, 38]. Интенсивность болевого синдрома и удовлетворенность пациентов были оценены при помощи визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). Также при помощи гониометра измеряли амплитуду движений в плечевом суставе до возникновения болевых ощущений.

Собранные в ходе осмотра пациентов данные подвергли статистическому анализу с использованием программы IBM SPSS Statistics Base (v 22.0; SPSS Inc) 22.0 для Windows. При сравнительной оценке эффективности лечения применяли двувыборочные t-тесты Стьюдента для зависимых и независимых выборок для непрерывных переменных с доверительным интервалом 95%. Для сравнения дихотомических переменных использовали χ2-критерия согласия Пирсона. Критический уровень значимости приняли равным 5% (p ≤ 0,05).

Результаты

При сравнительном анализе функционального состояния 130 пациентов I группы и 121 пациента II группы перед операцией статистически значимых отличий между средними значениями по шкалам ASES и Constant, интенсивности болевого синдрома по шкале ВАШ и амплитуде движений в плечевом суставе обнаружено не было (Табл. 2).

Табл. 2

Результаты предоперационного обследования пациентов сравниваемых групп

|

Шкалы, амплитуда движений в плечевом суставе |

Количество баллов (среднее, стандартное отклонение SD) |

P |

|

|

I группа (n=130) |

II группа (n=121) |

||

|

Болевой синдром (ВАШ) |

5,2 ± 0,9 |

5,9 ± 0,7 |

0,615 |

|

ASES |

51,7 ± 4,7 |

49,1 ± 4,1 |

0,349 |

|

Constant |

63,2 ± 4,8 |

65,4 ± 3,9 |

0,789 |

|

Сгибание (°) |

134,7 ± 7,1 |

141,1 ± 6,7 |

0,534 |

|

Наружная ротация (°) |

47,9 ± 3,3 |

46,1 ± 2,7 |

0,612 |

|

Внутренняя ротация (позв.) |

L3 |

L3 |

0,549 |

Средняя продолжительность операции также отличалась не значимо и составила 76 ± 18 мин. в I группе и 71 ± 16 мин. во II группе (p<0,764). Сопутствующую резекция АКС выполнили 16 (12,3%) пациентам I группы и 9 (7,4%) пациентам II группы (p=0,089). Тенодез длинной головки двуглавой мышцы плеча был осуществлен у 32 (24,6%) пациентов, а тенотомия – у 16 пациентов (12,3%) I группы. Во II группе проксимальный межбугорковый тенодез осуществили 27 (22,3%) пациентам, тенотомию – 14 пациентам (11,6%). Дебридмент частично поврежденного сухожилия подлопаточной мышцы выполнили 41 (31,5%) пациенту I группы и 35 (28,9%) пациентам II группы (p=0,107). У 7 (5,4%) пациентовI группы и 6 (5,0%) пациентов II группы тенодез длинной головки двуглавой мышцы плеча сочетали с анкерной рефиксацией верхней порции сухожилия подлопаточной мышцы (p=0,865).

Из 251 пациента с ЧРВМП различной глубины и локализации, вошедших в исследование, у 89 (35,5%) была выполнена субакромиальная декомпрессия, у 162 (64,5%) – анкерная рефиксация сухожилий вращающей манжеты плеча. В I группе изолированную субакромиальную декомпрессию выполнили 46 (35,4%) пациентам с С-ЧРВМП, глубиной менее 50%, и СА-ЧРВМП, глубиной менее 20%. 43 (35,5%) пациентам II группы с С-ЧРВМП и СА-ЧРВМП, глубиной менее 50%, также выполнили субакромиальную декомпрессию. Завершение разрыва, глубиной более 90%, в полнослойный с последующим мостовидным швом осуществили у 7 пациентов (5,4%) I группы и 16 (13,2%) – II группы. В 77 (59,2%) наблюдениях из I группы с С-ЧРВМП, глубиной 50-90%, и СА-ЧРВМП, глубиной 20-90%, был выполнен шов «на месте», при этом у 11 (8,5%) пациентов с СА-ЧРВМП использовали технику однорядного анкерного шва, у 28 пациентов (21,5%) с С-ЧРВМП без ретракции оторванного суставного слоя манжеты применили транссухожильный шов и в 38 (29,2%) случаях, когда С-ЧРВМП сопровождался сокращением суставного слоя, использовали технику «все внутри».

Всем 52 (43,0%) пациентам II группы с С-ЧРВМП, глубиной 50-90%, был выполнен транссухожильный анкерный шов, а 10 (8, 3%) пациентам с СА-ЧРВМП аналогичной глубины -однорядный шов.

В обеих группах было зафиксировано статистически значимое улучшение функциональных результатов и амплитуды движений в плечевом суставе, а также уменьшение болевого синдрома уже к 3 мес. после операции, которые сохранились к 24 мес. наблюдения (p <0,001). Функциональное состояние пациентов с ЧРВМП, оцениваемое через 24 мес. после артроскопии по шкалам ASES и Constant, значительно улучшилось как при применении усовершенствованного, так и традиционного алгоритмов выбора хирургической тактики. Среднее значение по шкале ASES возросло в I группе с 51,7 ± 4,7 до 89,9 ± 4,9 и с 49,1 ± 4,1 до 78,2 ± 5,4 – во II группе. Суммарное среднее значение по шкале Constant также значительно выросло: с 63,2 ± 4,8 до 87,3 ± 6,1 – в I группе и с 65,4 ± 3,9 до 75,5 ± 5,9 – во II группе. При сравнении средних значений шкал ASES и Constant через 24 мес. после артроскопии значимо лучшие (p=0,029 и p=0,009) результаты были зафиксированы в I группе (Табл. 3).

Табл. 3

Результаты обследования пациентов сравниваемых групп через 24 мес. после операции

|

Шкалы, амплитуда движений в плечевом суставе |

Количество баллов (среднее, стандартное отклонение SD) |

P |

|

|

I группа (n=49) |

II группа (n=42) |

||

|

Болевой синдром (ВАШ) |

1,1 ± 0,8 |

2,4 ± 1,0 |

0,038 |

|

ASES |

89,9 ± 4,9 |

78,2 ± 5,4 |

0,029 |

|

Constant |

87,3 ± 6,1 |

75,5 ± 5,9 |

0,009 |

|

Сгибание (°) |

175,8 ± 6,9 |

164,9 ± 8,9 |

0,024 |

|

Наружная ротация (°) |

66,8 ± 3,8 |

59,4 ± 4,2 |

0,022 |

|

Внутренняя ротация (позвонок) |

L1/T12 |

L1/T12 |

0,324 |

Сравнивая через 24 мес. после артроскопии амплитуду движений в плечевом суставе у пациентов с ЧРВМП, выбор способа хирургического лечения которых производили в соответствии с усовершенствованным алгоритмом, зафиксировали достоверно большую амплитуду сгибания (175,8 ± 6,9, p=0,024) и наружной ротации плеча (66,8 ± 3,8, p=0,022), чем в группе сравнения. Интенсивность болевого синдрома, оцениваемого по шкале ВАШ у пациентов исследуемой группы также была значимо меньше (p=0,038), чем после применения традиционного алгоритма выбора способа хирургического лечения. 127 пациентов (97,7%) I группы и 113 пациентов (93,4%) II группы (p = 0,462) были удовлетворены результатами операции и своим функциональным состоянием к окончанию периода наблюдения.

Послеоперационное течение осложнилось развитием адгезивного капсулита у 2 пациентов (1,5%) I группы и 5 пациентов (4,1%) II группы (p=0,048). В 6 случаях инъекции кортикостероидов, противовоспалительная и физиотерапия успешно купировали проявления капсулита и болевой синдром, а амплитуда движений в плечевом суставе была восстановлена. По причине неэффективности аналогичных мероприятий одному пациенту выполнили артроскопический артролиз. Несмотря на более продолжительный период реабилитационного лечения, у всех 7 пациентов к 24 мес. наблюдения был получен хороший функциональный результат (в среднем, 83 балла по шкале ASES и 79 – по шкале Constant).

В 3 наблюдениях (2,5%) из II группы стойкий болевой синдром потребовал ревизионной операции, в ходе которой ЧРВМП преобразовывали в полнослойный разрыв с последующей рефиксацией. Причиной болевого синдрома во всех случаях стала неэффективность транссухожильного шва, возникшая у пациентов с ретракцией суставного слоя поврежденной вращающей манжеты плеча.

Обсуждение

Выбор тактики лечения пациентов с частичным разрывом сухожилий вращающей манжеты плеча затруднен высокой эффективностью как консервативных, так и хирургических методов и отсутствием единого подхода к выбору способа лечения, учитывающего основные характеристики повреждения. Опубликованые исследования подтверждают хорошие результаты как противовоспалительной и физиотерапии, так и артроскопической декомпрессии – изолированной или дополненной швом поврежденных сухожилий [5, 6, 17, 43]. Успешно применяют как технику шва с завершением разрыва в полнослойный, так и варианты шва «на месте». Тем не менее, многие хирурги докладывают о типично высокой для пациентов с ЧРВМП частоте развития послеоперационной ту-гоподвижности плечевого сустава, прогрессировании глубины и протяженности разрыва, сохранении болевого синдрома и дисфункции конечности [10, 11, 12, 20, 26, 30, 31].

В ходе анализа собственого материалла изначально была выявлена значимо меньшая интенсивность боли и более высокая повседневная активность пациентов после артроскопического шва по сравнению с консервативным лечением и субакромиальной декомпрессией [18]. Последующий сравнительный анализ с учетом глубины и локализации разрыва зафиксировал значимо лучшие функциональные результаты после шва у пациентов с СА-ЧРВМП, глубиной более 20%, и С-ЧРВМП, глубиной более 50% [18]. Как показали результаты сравнения функциональных исходов у пациентов с С-ЧРВМП, глубиной 50-90%, помимо глубины и локализации, необходимо учитывать расслоение поврежденной манжеты и сокращение оторванного суставного слоя [32]. При отсутствии ретракции значимых отличий между транссухожильным швом и фиксацией «все внутри» выявлено не было. В случае сокращения суставной порции вращающей манжеты плеча более эффективно относительно достигнутых функциональных результатов – выполнение шва по методике «все внутри», а стойкую послеоперационную тугоподвижность вследствие адгезивного капсулита наблюдали только после транссухожильной фиксации манжеты [32].

Полученные сведения, которые согласуются с современными представлениями об анатомии и биомеханике частично оторванных сухожилий вращающей манжеты плеча, а также проведенный анализ литературы позволили сформулировать алгоритм выбора способа хирургического лечения пациентов с ЧРВМП различной формы, глубины и локализации, произвести клиническую апробацию и сравнение результатов применения предложенного алгоритма с результатами применения традиционного «правила 50%» и наиболее популярной транссухожильной техники фиксации.

Применение усовершенствованного и традиционного алгоритмов позволили добиться удовлетворенности результатом операции у 93-97% пациентов, разрешения болевого синдрома и восстановления амплитуды движений в плечевом суставе. Лучшие функциональные результаты через 24 мес. после операции были зафиксированы у пациентов из основной группы. Применение усовершенствованного алгоритма позволило достигнуть достоверно большей амплитуды сгибания и наружной ротации плеча, меньшей интенсивности болевого синдрома и лучших средних значений по шкалам ASES и Constant. Частота развития послеоперационного адгезивного капсулита также была значимо выше в группе сравнения.

Таким образом, настоящее исследование подтвердило высокую эффективность обоснованного алгоритма хирургического лечения частичных разрывов вращающей манжеты, для использования которого необходимо в ходе артроскопии определять глубину и локализацию повреждения, учитывать ретракцию оторванного суставного слоя, иметь техническую возможность выбирать между транссухожильным вариантом шва «на месте», швом «все внутри», однорядной и мостовидной фиксацией.

Исследование имело ограничение по сроку наблюдения – 24 мес. и не носило слепого характера, пациентов и сотрудников клиники информировали о выбранной хирургической тактике. Проспективно оценивали результаты лечения только в основной группе. Согласно данным Charousset C. и соавт., статистически значимые изменения функционального состояния пациентов происходят в течение 12 мес. после артроскопического шва манжеты [39]. Эффект плацебо Moseley J.B. от факта хирургического вмешательства не учитывали [40]. Выводы нашего исследования основаны преимущественно на анализе функциональных результатов лечения пациентов с ЧРВМП, которые, по данным Kijima H. с соавт. и Boughebri O. с соавт. статистически слабо взаимосвязаны со структурным состоянием рефиксированных сухожилий [41, 42]. Тем не менее, изучение характера приращения, состоятельности шва или прогресси- рования разрыва является необходимой задачей для лучшего прогнозирования исходов лечения и оценки эффективности применяемых лечебных алгоритмов.

Выводы

Обоснованный алгоритм хирургического лечения частичных повреждений вращающей манжеты продемонстрировал высокую эффективность. Для выбора хирургических манипуляций в ходе артроскопии необходимо определение глубины и локализации повреждения, оценка расслоения манжеты и степени ретракции оторванного суставного слоя. Также необходима техническая возможность выполнения транссухожильного шва «на месте», шва «все внутри», однорядной и мостовидной фиксации.

Список литературы Результаты применения алгоритма хирургического лечения пациентов с частичными разрывами сухожилий вращающей

- Chakravarty K., Webley M. «Shoulder joint movement and its relationship to disability in the elderly», Journal of Rheumatology, vol. 20, no. 8, pp. 1359–1361, 1993.

- Fukuda H. Partial-thickness rotator cuff tears: a modern view on Codman’s classic. Journal of Shoulder and Elbow Surgery, vol. 9, no. 2, pp. 163–168, 2000.

- Fukuda H. The management of partial-thickness tears of the rotator cuff. The Journal of Bone and Joint Surgery Series B, vol. 85, no. 1, pp. 3–11, 2003. doi: 10.1302/0301-620x.85b1.13846

- Ellman H. Diagnosis and treatment of incomplete rotator cuff tears. Clin Orthop Relat Res 1990:64-74.

- Lin J.С., Weintraub N., Aragaki D.R. Nonsurgical treatment for rotator cuff injury in the elderly. J Am Med Dir Assoc. 2008 Nov; 9(9):626-32. doi: 10.1016/j.jamda.2008.05.003. Epub 2008 Sep 25. DOI:10.1016/j.jamda.2008.05.003

- Mirzoyan H., Handelberg F., Pouliart N. Outcome at 3 to 5 years of a treatment algorithm for rotator cuff tears in an elderly population. Acta Orthop Belg. 2018 Dec;84(4):509-515.

- Mazzocca A.D., Rincon L.M., O’Connor R.W., et al. Intra-articular partial-thickness rotator cuff tears: Analysis of injured and repaired strain behavior. Am J Sports Med 2008;36:110-116. doi: 10.1177/0363546507307502

- Andarawis-Puri N., Ricchetti E.T., Soslowsky L.J. Rotator cuff tendon strain correlates with tear propagation. J Biomech 2009;42:158-163. doi: 10.1016/j.jbiomech.2008.10.020

- Yang S., Park H-S, Flores S., Lvin S.D, Makhsous M., Lin F., Koh J., Zhang G.N. Biomechanical analysis of b-ursal-sided partial thickness J Shoulder Elbow Surg 2009; 18: 379-385. doi: 10.1016/j.jse.2008.12.011

- Wolff A.B., Sethi P., Sutton K.M., Covey A.S., Magit D.P., Medvecky M. Partial-thickness rotator cuff tears. J Am Acad Orthop Surg 2006;14:715-725.

- Yamanaka K., Matsumoto T. The joint side tear of the rotator cuff. A followup study by arthrography. Clin Orthop Relat Res1994:68-73.

- Lo I.K., Burkhart S.S. Transtendon arthroscopic repair of partial-thickness, articular surface tears of the rotator cuff. Arthroscopy 2004;20:214-220. doi: 10.1016/j.arthro.2003.11.042

- Weber S.C. Arthroscopic debridement and acromioplasty versus mini-open repair in the management of significant partialthicknesstears of the rotator cuff. Orthop Clin North Am 1997;28:79-82. DOI: 10.1016/s0030-5898(05)70266-2.

- Strauss E.J., Salata M.J., Kercher J. et al. «Multimedia article. The arthroscopic management of partial-thickness rotator cuff tears: a systematic review of the literature», Arthroscopy, vol. 27, no. 4, pp. 568–580, 2011. doi: 10.1016/j.arthro.2010.09.019

- Nimura A., Kato A., Yamaguchi K., Mochizuki T., Okawa A., Sugaya H., Akita K. The superior capsule of the shoulder joint complements the insertion of the rotator cuff J Shoulder Elbow Surg (2012) 21, 867-872 doi: 10.1016/j.jse.2011.04.034

- Nakajima T., Rokuuma N., Hamada K., Tomatsu T., Fukuda H. Histologic and biomechanical characteristics of the supraspinatus tendon: Reference to rotator cuff tearing. J Shoulder Elbow Surg. 2014 3(2):79-87. doi: 10.1016/S1058-2746(09)80114-6

- Cordasco F.A., Backer M., Craig V.E., Klein D., Warren F.R. The Partial-Thickness Rotator Cuff Tear: Is Acromioplasty Without Repair Sufficient? American Journal of Sports Medicine, Vol. 30, No. 2, 257-260. doi: 10.1177/03635465020300021801

- Хоминец В.В., Гладков Р.В. Сравнение ближайших и средне-срочных результатов лечения пациентов с частичными повреждениями сухожилий вращающей манжеты плеча различной глубины и локализации // Кафедра травматологии и ортопедии. – 2019;3(37):27-

- (УДК 616.747.1) [Khominets V.V., Gladkov R.V., Comparison of the immediate and medium-term clinical outcomes of treatment of patients with partial-thickness rotator cuff tears of various depth and localization//Department of Traumatology and Orthopedics. 2019.№3(37). p.27-34] DOI: 10.17238/issn2226-2016.2019.3.27-34.

- Yamakado K. Histopathology of residual tendon in high-grade articular-sided partial-thickness rotator cuff tears (PASTA lesions). Arthroscopy. 2012 Apr;28(4):474-80. DOI: 10.1016/j.arthro.2011.09.017.

- Kamath G., Galatz L.M., Keener J.D., Teefey S., Middleton W., Yamaguchi K. Tendon integrity and functional outcome after arthroscopic repair of high-grade partial-thickness supraspinatus tears. J Bone Joint Surg Am 2009;91:1055-1062. DOI: 10.2106/JBJS.G.00118.

- Deutsch A. Arthroscopic repair of partial-thickness tears of the rotator cuff. J Shoulder Elbow Surg 2007;16:193-201. DOI: 10.1016/j.jse.2006.07.001.

- Shin S.J. A comparison of 2 repair techniques for partial-thickness articular-sided rotator cuff tears. Arthroscopy. 2012;28:25-33. DOI: 10.1016/j.arthro.2011.07.005.

- Gonzalez-Lomas G., Kippe M.A., Brown G.D., et al. In situ transtendon repair outperforms tear completion and repair for partial articularsided supraspinatus tendon tears. J Shoulder Elbow Surg 2008;17:722-728. DOI: 10.1016/j.jse.2008.01.148.

- Ide J., Maeda S., Takagi K. Arthroscopic transtendon repair of partialthickness articular-side tears of the rotator cuff: anatomical and clinical study. Am J Sports Med. 2005;33:1672-1679.19 Wolff A.B., Sethi P., Sutton K.M., Covey A.S., Magit D.P., Medvecky M. Partial-thickness rotator cuff tears. J Am Acad Orthop Surg 2006;14:715-725. DOI: 10.1177/0363546505277141.

- Snyder S.J. Arthroscopic classification of rotator cuff lesions and surgical decision making. In: Snyder S, ed. Shoulder arthroscopy. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins; 1993: 201-207.

- Castagna A., Delle Rose G., Conti M., Snyder S.J., Borroni M., Garofalo R. Predictive factors of subtle residual shoulder symptoms after transtendinous arthroscopic cuff repair: a clinical study. Am J Sports Med. 2009;37:103-108. DOI: 10.1177/0363546508324178.

- Franceschi F., Papalia R., Del Buono A., et al. Articular-sided rotator cuff tears: which is the best repair? A three-year prospective randomized controlled trial. Int Orthop. 2013;37:1487-1493. doi: 10.1007/s00264-013-1882-9

- Spencer E.E.Jr. Partial-thickness articular surface rotator cuff tears: an all-inside repair technique. Clin Orthop Relat Res. 2010;468: 1514-1520. doi: 10.1007/s11999-009-1215-x.

- Waibl B., Buess E. Partial-thickness articular surface supraspinatus tears: a new transtendon suture technique. Arthroscopy. 2005; 21:376-381. DOI: 10.1016/j.arthro.2004.11.008.

- Huberty D.P., Schoolfield J.D., Brady P.C., Vadala A.P., Arrigoni P., Burkhart S.S. Incidence and treatment of postoperative stiffness following arthroscopic rotator cuff repair. Arthroscopy 2009;25:880-890. DOI: 10.1016/j.arthro.2009.01.018.

- Woods T.C., Carroll M.J., Nelson A.A., More K.D., Berdusco R., Sohmer S., Boorman R.S., Lo I.K.Y. Transtendon rotator-cuff repair of partial-thickness articular surface tears can lead to medial rotator-cuff failure. Open Access J Sports Med. 2014; 5: 151–157. DOI: 10.2147/OAJSM.S62885.

- Хоминец В.В., Гладков Р.В. Сравнение результатов транссухожильного артроскопического шва и фиксации по методике «все внутри» при частичных разрывах суставной поверхности сухожилий вращающей манжеты плеча // Кафедра травматологии и ортопедии. – 2020;3(41):52-62. (УДК 617-089.844) [Khominets V.V., Gladkov R.V., Comparison of the Clinical Outcomes after in situ Transtendinous and «All-inside» Repair Technique for Partial-Thickness Articular-Sided Rotator Cuff Tears// Department of Traumatology and Orthopedics. 2020.№3(41). p.52-62] DOI: 10.17238/issn2226-2016.2020.3.52-62.

- Fuchs B., Weishaupt D., Zanetti M., Hodler J., Gerber C. Fatty degeneration of the muscles of the rotator cuff: assessment by computed tomography versus magnetic resonance imaging. J Shoulder Elbow Surg. 1999;8:599–605. DOI: 10.1016/s1058-2746(99)90097-6.

- Outerbridge R.E., Dunlop J.A. The problem of chondromalacia patellae. Clin Orthop Relat Res. 1975;110:177–96. DOI: 10.1097/00003086-197507000-00024.

- Park M.C., Elattrache N.S., Ahmad C.S.,Tibone J.E. «Transosseous-equivalent» rotator cuff repair technique. Arthroscopy. 2006 Dec;22(12):1360.e1-5. DOI:10.1016/j.arthro.2006.07.017

- Brotzman, S.B. & Wilk, K.E. (2003). Clinical orthopaedic rehabilitation (2nd. Ed.). Mosby.

- Constant C.R., Murley A.H. A clinical method of functional assessment of the shoulder. Clin Orthop Relat Res 1987;214:160–164.

- Richards R.R., An K.N., Bigliani L.U., Friedman R.J., Gartsman G.M., Gristina A.G., Iannotti J.P., Mow V.C., Sidles J.A., Zuckerman J.D. A standardized method for the assessment of shoulder