Результаты применения гентерапевтического препарата «Неоваскулген» у пациентов с хронической ишемией нижних конечностей: 1 год наблюдений

Автор: Деев Р.В., Калинин Р.Е., Червяков Ю.В., Грязнов С.В., Мжаванадзе Н.Д., Киселев С.Л., Исаев А.А., Швальб П.Г., Староверов И.Н., Нерсесян Е.Г.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.6, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты отсроченного клинического наблюдения за неоперабельными пациентами с хронической ишемией нижних конечностей (IIa-III ст. по А.В. Покровскому-Фонтейну), включенных в 1-2а фазу клинических исследований плазмидного препарата на основе гена эндотелиального сосудистого фактора роста, проведенного через 1 год после получения препарата. В ходе исследования оценивали клинические и инструментальные данные, включавшие длину безболевой ходьбы, лодыжечно-плечевой индекс, чрескожно определяемое напряжение кислорода, линейную скорость кровотока. Показано, что полученный сразу после лечения терапевтический эффект является не только устойчивым, но и в течение года демонстрирует рост; оценка ЛПИ свидетельствовала в пользу гемодинамического успеха терапии.

Атеросклероз, хроническая ишемия нижних конечностей, неоваскулген, эндотелиальный сосудистый фактор роста

Короткий адрес: https://sciup.org/140188001

IDR: 140188001 | УДК: 616-005.4-036.12:617.58:615.038

Текст научной статьи Результаты применения гентерапевтического препарата «Неоваскулген» у пациентов с хронической ишемией нижних конечностей: 1 год наблюдений

Проблема своевременного и эффективного лечения пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей (ХОЗАНК) остается актуальной для современного здравоохранения. На основе скринингового определения лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) считается установленным, что в среднем ХОЗАНК страдают от 3 до 10% взрослого населения (старше 40 лет), причем у лиц старше 70 лет этот показатель может достигать 20% [9, 11, 13]. На сегодняшний день, несмотря на наличие ряда препаратов, воздействующих на липидный обмен, состояние периферического сосудистого русла, реологические свойства крови признать фармакотерапию хронической ишемии нижних конечностей эффективной невозможно [4, 11]. Необходимость хирургического лечения данной патологии возникает у 20–24% всех пациентов, но она ограничивается как объективными (непроходимость дистального артериального русла, тяжелый общесоматический статус), так и субъективными факторами (доступность квалифицированной и специализированной ангиохирургической помощи). В этой связи определенные надежды возлагаются на новый класс лекарственных средств – гентерапевтические препараты [2, 4, 11]. Накопленный к сегодняшнему дню опыт их применения в клинической практике у данной категории пациентов пока позволяет констатировать их безопасность и эффективность (класс доказательности IIб) [4, 11], следовательно, они еще нуждаются в пристальном изучении.

В 2009 и 2010 гг. на клинических базах ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» (РязГМУ) и ГУЗ «Ярославская Областная клиническая больница» (ЯОКБ) было проведено клиническое исследование (1-2a фаза), призванное выявить безопасность, режим дозирования и тенденции эффективности применения отечественного гентерапев-тического препарата на основе плазмидной конструкции pCMV-VEGF165, кодирующей эндотелиальный фактор роста сосудов. Исследование было выполнено по протоколу, одобренному Национальным этическим комитетом при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ (№ 36, 27 мая 2009) и на основании разрешения той же службы (№ 250, 03 июля 2009). Протокол предусматривал шестимесячное наблюдение за включенными пациентами. Результаты исследования свидетельствовали о безопасности исследуемого препарата, а так же о тенденциях эффективности, проявившихся в увеличении дистанции безболевой ходьбы, лодыжечно-плечевого индекса и тканевого напряжения кислорода в дистальных отделах конечности [1, 6, 7, 10]. Причем в ходе исследования было установлено, что статистически значимой разницы в сравниваемых показателях

у пациентов, получавших препарат с интервалом в 7 или 14 суток (именно такое время необходимо для начала неоангиогенеза после индукции), не было.

В последующем, при проведении 2б-3 фазы клинических исследований показано статистически значимое увеличение контролируемых показателей эффективности (дистанции безболевой ходьбы, чрескожно определяемого напряжения кислорода, линейной скорости кровотока) по сравнению с пациентами контрольной группы, получавших лишь стандартную консервативную терапию [3, 10]; причем изменение указанных параметров, по-видимому, напрямую связано с развитием микроциркуляторного и коллатерального русла в ишемизированной конечности как результат использования генного препарата, индуцирующего рост сосудов в ответ на оптимизированный синтез эндотелиального сосудистого фактора роста.

Особый интерес представляют отсроченные результаты лечения, в частности – состояние пациентов с хронической ишемией нижних конечностей через 1 год после применения препарата «Неоваскулген».

Цель исследования

Оценить состояние пациентов с хронической ишемией нижних конечностей (IIа-III стадии по А.В. Покровскому-Фонтейну) через 1 год после применения в составе комплексной терапии препарата «Неоваскулген».

Материал и методы

Исследование проведено с соблюдением этических принципов, заложенных в Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Рекомендации для врачей, занимающихся биомедицинскими исследованиями с участием людей» (1964 г., с последующими дополнениями, включая версию 2000 г.) и отраженных в ГОСТ Р 52379-2005 «Национальный стандарт Российской Федерации. Надлежащая клиническая практика» и действующих нормативных требований.

В исследование было включено 44 пациента. Все пациенты страдали неоперабельным поражением дистального артериального русла или анатомо-функциональной недостаточностью коллатеральных путей кровотока. Распределение по полу: мужчин 37 (84%), женщин 7 (16%). Средний возраст составил 59,9±7,8 лет.

По степеням хронической ишемии (классификация А.В. Покровского-Фонтейна) пациенты распределились следующим образом: IIА ст. – 7 (16%), IIБ ст. – 24 (54,5%), III ст. – 13 (29,5%).

Включенные в исследование пациенты были разделены на группы в зависимости от уровня поражения магистральных артерий: «многоэтажное» поражение артерий нижних конечностей (бедренная, подколенная и берцовые артерии) зарегистрировано у 10 больных (22,75%); бедренно-подколенная окклюзия – у 24 пациентов (54,5%), дистальная окклюзия (берцовые артерии) – в 10 наблюдениях (22,75%). Все пациенты имели длительный анамнез заболевания (от 3 до 10 лет).

В интересах пациента «Неоваскулген» назначался в составе стандартной терапии в соответствии с протоколом ведения больных, используемым в клинике, участвующей в исследовании. Пациенты получали «Не-оваскулген» двукратно внутримышечно в дозе 1,2 мг с интервалом 7 или 14 дней.

До участия в исследовании пациенты получали курсы стандартной консервативной терапии с назначением инфузионных форм дезагрегантов, препаратов метаболической коррекции, физиотерапевтическое лечение (внутривенная лазеротерапия, магнитотерапия на голени). Восемь пациентов ранее были оперированы путём выполнения реконструктивных хирургических вмешательств, трём пациентам до включения в исследование (не в текущую госпитализацию) была выполнена ампутация на уровне бедра. Во время участия в исследовании пациенты в РязГМУ получали в стационаре Рефортан 250,0 в/в кап. № 7, Актовегин 10–20% р-р в/в кап. № 10; во время амбулаторного периода наблюдения пациентам назначался Пентоксифиллин в суточной дозе 200 мг, Ацетилсалициловая кислота в дозе 100 мг. Пациенты ЯОКБ получали в стационаре Гепарин 2,5 тыс. п/к 4 раза в сутки, Тикло 250 мг 2 раза в день, Тромбо-асс 100 мг 1 раз в день, Пентоксифиллин 200 мг в/в, Никотиновая кислота 4,0 мг в/м 2 раза в день, Галидор 2 мл 2% в/м 2 раза в день, физиотерапевтическое лечение; во время амбулаторного периода наблюдения пациентам назначался Пентоксифиллин в суточной дозе 800–1200 мг, Ацетилсалициловая кислота в дозе 100 мг или Кло-пидогрел 75 мг/сут.

Через год после включения в протокол пациенты были приглашены в клинику, им проведено стандартное обследование с регистрацией результатов тредмил-теста, определением лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ), линейной скорости кровотока (ЛСК, только для пациентов ЯОКБ, n=20), тканевого напряжения кислорода в пораженном сегменте (TcPO2). В дальнейшем осуществляли статистическую обработку полученных данных, согласно требованиям, предъявляемым к статистическому аппарату медицинских исследований.

Всего через год удалось обследовать 41 пациента (РязГМУ – 21; ЯОКБ – 20), получить данные для статистического анализа – у 39 пациентов.

Результаты

Выживаемость пациентов на всех клинических базах составила 100%. Развития опухолевых, офтальмологических заболеваний, фатальных сердечно-сосудистых событий не зафиксировано. Ампутации в связи с острым тромбозом в течение года выполнены 4 пациентам (9%) (по 2 больным на каждой клинической базе), причем 3 пациента исходно имели III степень хронической артериальной ишемии конечности, один – IIБ степень. У одного пациента (РязГМУ) произведена тромбэндартерэктомия из бедренных артерий с обеих сторон по поводу тромбоза артерий бедренно-подколенного сегмента. Один пациент

(ЯОКБ) перенес эпизод острого нарушения мозгового кровообращения.

Остальные пациенты за прошедший год в отделения сердечно-сосудистой хирургии не госпитализировались. Прогрессирование клинической симптоматики по показателю ДБХ в течение выполнения протокола (90 сут.) отмечено у 2 пациентов (4,5%); в течение года – у 3 (6,8%). Не ответили на терапию (нонреспондеры) – через 90 сут. – 2 пациента (4,5%). Таким образом, признать лечение неуспешным в течение срока, предусмотренного протоколом, (90 сут.) следует у 4 пациентов (9%), в течение года – у 9 пациентов (20,5%).

Клиническое наблюдение за пациентами и проведенные общеклинические и биохимические тесты крови и мочи свидетельствовали об отсутствии нежелательных метаболических сдвигов и подтвердили безопасность применения препарата. Показатели эффективности, определенные совокупно для всей группы включенных пациентов, позволяют сделать вывод об успешности консервативной терапии. Так, среди ответивших на терапию показатели ДБХ, ЛПИ и ТсРО2 существенно увеличились. Через 90 сут. выявлены такие пациенты, у которых безболезненно преодолеваемое расстояние с уровня 40–150 м увеличивалось до 1500–2000 м (до 3900% – в отдельных наблюдениях). Средний показатель при этом через 90 сут. достиг величины 302±223 м, обусловленный средним приростом в 140,4% (табл. 1). Как показало дальнейшее наблюдение на этом ДБХ не стабилизировалась, а прогрессивно увеличивалась, достигнув к годовой отметке уровня 551±432 м, что равнозначно 338,7% прироста (см. табл. 1).

В меньшей степени тенденция к увеличению была характерна для ЛПИ и ТсРО2. Однако, несмотря на это, величины ЛПИ и ТсРО2, статистически значимый уровень прироста для данного объема и состава выборки был достигнут к сроку 1 год. Следует отметить, что ЛПИ в течение года увеличился с 0,54±0,16 до 0,65±0,15.

При оценке динамики показателей с учетом исходной степени ишемии было установлено, что для всех групп пациентов (IIА, IIБ, III ст. ишемии) характерна стойкая положительная динамика. Так, дистанция безболевой ходьбы увеличивалась в большей степени при средней и тяжелой ишемии, о чем свидетельствовал прирост к 90 сут. на 160 и 173% при IIБ и III ст. ишемии, соответственно. Через год тенденция к увеличению данного показателя сохранилась (табл. 2).

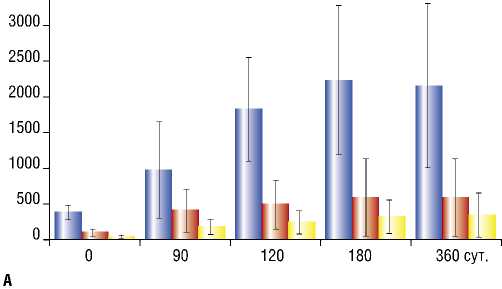

У пациентов с относительно легкой стадией болезни (IIА ст.) среднее безболезненно преодолеваемое расстояние увеличилось в течение года с 300 м до 1 км и даже более; а у самой тяжелой группы включенной в исследование (III ст.) с менее чем 50 м до более 200 м. Особенно наглядно динамика изменения показателя выглядит при ежеквартальном определении ДБХ (ЯОКБ, n=20) (рис. 1).

Весьма существенным представляется тот факт, что ЛПИ у самой тяжелой группы пациентов увеличился более чем на 0,1 с уровня 0,33±0,08 до 0,46±0,07 через 90 сут. и до 0,48±0,1 через год. Та же тенденция наблюдалась и по показателю ТсРО2– у более тяжелых пациентов отмечен более выраженный ответ на терапию (прирост 35,2% через 90 сут. и 32,5% через год).

Табл. 1. Основные показатели эффективности после получения препарата «Неоваскулген» через 90 сут. и через 1 год

|

Показатель |

Исходные показатели |

90 сут. (n=44) |

1 год (n=39) |

||

|

Абсолютная величина |

Тенденция (%) |

Абсолютная величина |

Тенденция (%) |

||

|

ДБХ (м.) |

125,6±17,6 |

302±223* |

↑ 140,4 |

551±432* |

↑ 338,7 |

|

ЛПИ |

0,54±0,16 |

0,62±0,14 |

↑ 15 |

0,65±0,15* |

↑ 20,4 |

|

TcPO2 (мм рт. ст.) |

63±19 |

76±7* |

↑ 21 |

77,6±6* |

↑ 23,2 |

Примечание: * – статистически значимые различия по сравнению с исходными показателями (р ≤ 0,05, непараметрический метод, критерий Вилкоксона).

Табл. 2. Основные показатели эффективности после получения препарата «Неоваскулген» через 90 сут. и через 1 год в группах пациентов с различными степенями ишемии

|

Срок наблюдения |

Дистанция (м) |

ЛПИ |

TcPO2 мм рт. ст. |

|||||||

|

2а |

2б |

3 |

2а |

2б |

3 |

2а |

2б |

3 |

||

|

Исходные показатели |

Абсолютная величина |

293,5±132 (n=7) |

107,85±2,2 (n=24) |

48,35±2,7 (n=13) |

0,83±0,05 (n=7) |

0,58±0,09 (n=24) |

0,33±0,08 (n=13) |

77,3±6,3 (n=3) |

72,8±4,8 (n=24) |

54±16 (n=13) |

|

90 сут. |

Абсолютная величина |

708±492* (n=7) |

280,3±136,5* (n=24) |

132±58,5* (n=13) |

0,86±0,03 (n=7) |

0,63±0,1 (n=24) |

0,46±0,07* (n=13) |

82,7±6,2 (n=3) |

83±3* (n=24) |

73±11* (n=13) |

|

Тенденция (%) |

↑ 141,2 |

↑ 160 |

↑ 173 |

↑ 3,6 |

↑ 8,6 |

↑ 39,4 |

↑ 6,9 |

↑ 14 |

↑ 35,2 |

|

|

1 год |

Абсолютная величина |

1195,5±585* (n=7) |

367,35±285,9*• (n=23) |

215±152* (n=9) |

0,86±0,13* (n=7) |

0,65±0,16 (n=23) |

0,48±0,1* (n=9) |

83,1±5,9 (n=3) |

84,74±5,2* (n=23) |

71,53±13* (n=9) |

|

Тенденция |

↑ 307,3 |

↑ 243,3 |

↑ 344 |

↑ 3,6 |

↑ 12 |

↑ 45,5 |

↑ 7,5 |

↑ 16,4 |

↑ 32,5 |

|

Примечание: * – статистически значимые различия по сравнению с исходными показателями; • – статистически значимые различия между 90 сут. и 1 годом (р ≤ 0,05, непараметрический метод, критерий Вилкоксона).

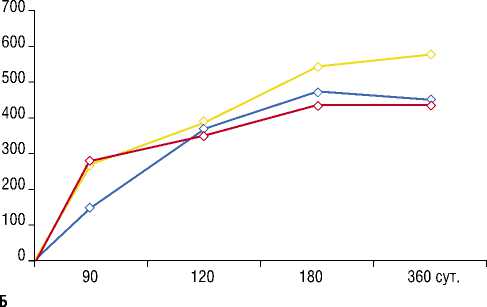

У пациентов, проходивших лечение в ЯОКБ прослежена динамика линейной скорости кровотока по задней большеберцовой артерии. Установлено, что данный показатель также последовательно возрастал, причем наибольший прирост был отмечен снова у пациентов самой тяжелой из включенных в исследование группы – при III степени ишемии. Наиболее заметное увеличение показателя происходит на рубеже 3–6 мес. В дальнейшем скорость кровотока прогрессивно увеличивалась и через год прирост у пациентов с III ст. ишемии составил 224% (рис. 2).

Обсуждение и выводы

В ходе проведенного исследования установлено, что препарат «Неоваскулген» хорошо переносится, не вызывает нежелательных и побочных явлений не только в течение 90 сут. (срок, предусмотренный протоколом клинического исследования), но и в ходе последующего отсроченного периода (не менее года).

Несмотря на большие различия в механизме действия препаратов, дизайне и объемах выборок, важно соотнести полученные результаты с данными недавно завершившегося исследования гентерапевтического препарата на основе гена фактора роста фибробластов TOMARIS (терапевтическая конструкция NV1FGF). В данное исследование были включены пациенты с критической ишемией, которые получали генный препарат внутримышечно. Исследование не выявило преимуществ использования гена фактора роста фибробластов в лечении критической ишемии [8]. Однако продемонстрировало целесообразность использования в качестве критериев оценки не только и не столько суррогатные показатели, а максимально простые – количество ампутаций и смертность, прослеженные даже за относительно короткий период наблюдений в 1 год [8].

Клинические исходы консервативного лечения группы неоперабельных пациентов, включенных в исследование безопасности и эффективности препарата «Неоваскулген», прослеженные в ходе года, свидетельствовали о стабильно

3500 -,

Рис. 1. Величина показателя ДБХ у пациентов с разными степенями тяжести (наблюдения ЯОКБ, n=20): А – в абсолютных величинах (м.); Б – прирост показателя. IIА ст. тяжести – синий цвет; IIБ – красный цвет; III – желтый цвет

Рис. 2. Величина показателя ЛСК у пациентов с разными степенями тяжести (наблюдения ЯОКБ, n=20): А – в абсолютных величинах (м.); Б – прирост показателя. IIА ст. тяжести – синий цвет; IIБ – красный цвет; III – желтый цвет

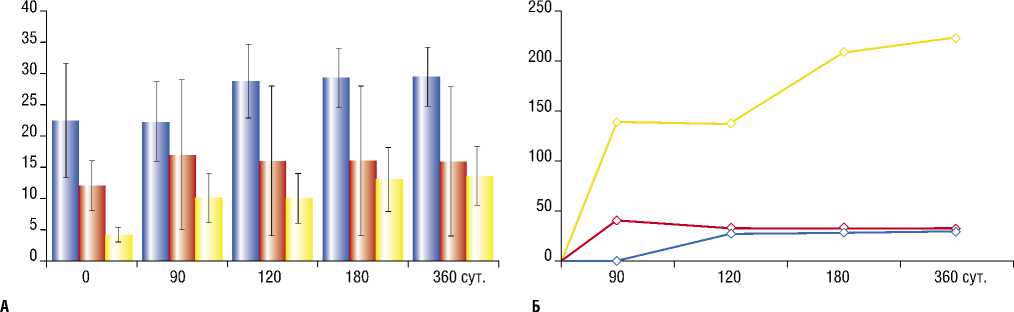

хорошем результате лечения. Так, в связи с изменением результатов тредмил-теста, а также гемодинамических показателей в пораженных конечностях часть пациентов перешли из более тяжелых степеней в более легкие (рис. 3). К 90 сут. 40% всех пациентов по своим показателям перешли в группу с относительно легкой IIА ст. ишемии, причем только у одного пациента можно было констатировать показатели, характерные для критической ишемии. В последующем выявленная тенденция сохранилась, что привело через год после начала лечения к тому, что почти у 90% пациентов состояние стабилизировалось на уровне II ст. заболевания, что позволяет определить данный результат термином «клиническое улучшение» [5].

Если принять во внимание, что при критической ишемии прогноз для неоперабельных пациентов является плохим (в течение ближайших 6 мес. в 20% – смерть, у 40% – ампутация конечности) [4, 11], результаты лечения для 13 пациентов с III ст. ишемии выглядят весьма обнадеживающим, а включение препарата «Неоваскулген» в состав комплексной терапии является перспективным, несмотря на предварительный характер полученных данных, еще нуждающихся в подтверждении в сравнительном контролируемом исследовании на больших группах пациентов.

Следует отметить, что исходя из рекомендаций, заложенных в стандартах оценки результатов лечения [4], увеличение показателя ЛПИ на 0,1 и более следует расценивать как гемодинамический успех и в целом для средних показателей по всей группе пациентов, так и для больных с III ст. ишемии. Это позволяет сделать вывод об эффективности примененной терапии.

Временные характеристики изменения оцененных показателей свидетельствуют о том, что основные клинические эффекты детектируются через 3-месячный срок после курса лечения. Это, по нашему мнению, связано с механизмом действия «Неоваскулгена», а именно активный неоангиогенез, индуцированный в первые 14 сут. достигает за несколько недель уровня, достаточного для реализации положительных клинических сдвигов. В последующий период, воссозданное сосудистое русло не подвергается регрессу. Об этом, в частности, свидетельствует непрерывное нарастание исследуемых показателей, а особенно увеличение линейной скорости кровотока. По-видимому, сформированное коллатеральное русло способствует снижению общего периферического сопротивления, что ведет к увеличению скорости по тибиаль-ным артериям. Насколько данные изменения значимы для клинической картины в целом становится очевидным при анализе показателей во всей совокупности больных (см. рис. 3).

Согласно современным концепциям основная цель лечения хронической ишемии нижних конечностей – это улучшение качества жизни, снижение вероятности развития острых состояний со стороны сердечно-сосудистой системы [12]. Несмотря на то, что категория «качества жизни» является субъективной и определяется самим пациентом и не может быть определена на основе данных инструментальных методов обследования [5], тем не менее, данные тредмил-теста свидетельствуют о том, что пациенты приобрели большую мобильность, а, следовательно, и существенно увеличили возможности самообслуживания и социальной активности.

Таким образом, проведенное отсроченное обследование пациентов с «многоэтажной» и дистальной формой атеросклероза артерий нижних конечностей позволило установить, что в результате применения комплексной терапии, включавшей препарат «Неоваскулген» выявленные клинические эффекты определены как хорошие, полученный лечебный эффект оказался стойким, а инструментальные показатели состояния кровообращения в конечности не регрессировали в течение года. У пациентов с тяжелыми формами ишемии выявлен существенный прирост ЛПИ, что позволяет трактовать результаты лечения у них как «гемодинамический успех».

Список литературы Результаты применения гентерапевтического препарата «Неоваскулген» у пациентов с хронической ишемией нижних конечностей: 1 год наблюдений

- Деев Р.В., Киселев С.Л., Исаев А.А. и др. Опыт создания и применения (1-2 фаза клинических испытаний) препарата на основе гена VEGF.//Мат-лы 3 Межд. Симпозиума «Актуальные вопросы клеточных технологий», Москва, 27 сентября. Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. -2010. -Т.5. -№ 3. -26 с

- Деев Р.В., Григорян А.С., Потапов И.В. и др. Мировой опыт генотерапии ишемических заболеваний.//Ангиология и сосудистая хирургия. -2011. -Т.17. -№ 2. -С. 145-154

- Деев Р.В., Швальб П.Г., Калинин Р.Е. и др. Применение генотерапевтического препарата «Неоваскулген» у пациентов с хронической ишемией нижних конечностей.//Ангиология и сосудистая хирургия сегодня: «Сухарекские чтения». Материалы 4-й украинской конференции с международным участием Киев, 21-22 апреля 2011. Клiнiчна флебологiя. -2011. -Т.4. -№ 1. 63 с.

- Национальные рекомендации по ведению пациентов с сосудистой артериальной патологией (Российский согласительный документ). Часть 1. Периферические артерии. М.: Изд-во НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 2010.

- Российский консенсус. Рекомендуемые стандарты для оценки результатов лечения пациентов с хронической ишемией нижних конечностей.

- Староверов И.Н., Червяков Ю.В., Кузьмин Р.Н. и др. Результаты лечения больных с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей препаратом на основе гена, кодирующего сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF).//Материалы симпозиума «Терапевтический ангиогенез. Возможности генной терапии. Мировой и российский опыт» 22’я Международная конференция «Нерешенные вопросы сосудистой хирургии». Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. -2011. -Т.6. -№ 1. -С. 106-107.

- Швальб П.Г., Калинин Р.Е., Грязнов С.В. и др. Результаты 1/2а фазы клинических испытаний генотерапевтического препарата для терапевтического ангиогенеза.//Тезисы докладов 16-го Всероссийского съезда сердечно-сосудистых хирургов, Москва, 28 ноября-1 декабря. Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания. -2010. -Т.11. -№ 6. -262 с.

- Belch J., Hiatt W.R., Baumgartner I. et al. Effect of fibroblast growth factor NV1-FGF on amputationand death: a randomised placebo-controlled trial of gene therapy in critical limb ischaemia.//Lancet. -2011. -Vol. 377. -P. 1929-1937.

- Hiatt W.R. Medical Treatment of Peripheral Arterial Disease and Claudication.//N. Engl. J. Med. -2001. -Vol. 344. -P. 1608-1621.

- Kalinin R.E., Schvalb P.G., Chervyakov Yu.V. et al. Vascular endothelial growth factor-induced angiogenic gene therapy in patients with peripheral artery disease, phase I-IIa and IIb-III study.//The European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery 60th International Congress. Moscow, May 20-22, 2011. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. Suppl 1. -2011. -Vol. 12. -74 c.

- Norgren l., Hiatt W.R., Dormandy J.A. et al. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II).//Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. -2007. -Vol. 33. -P. S1-S70.

- Olin J.W., Sealove B.A. Peripheral Artery Disease: Current Insight Into the Disease and Its Diagnosis and Management.//Mayo Clin. Proc. -2010. -Vol. 85. -P. 678-692.

- Selvin E., Erlinger T.P. Prevalence of and Risk Factors for Peripheral Arterial Disease in the United States. Results From the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999-2000.//Circulation. -2004. -Vol. 110. -P. 738-743.