Результаты применения минилапаротомии у больных острым холециститом

Автор: Чарышкин Алексей Леонидович, Бикбаева Кадрия Ирековна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

Обследовано 115 больных острым холециститом в период 2002-2013 гг. Средний возраст мужчин составил 59,5±8,2 года, женщин - 54,3±9,5 года. Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от способа минилапаротомии для выполнения холецистэктомии. Доказано, что усовершенствованный способ минилапаротомии при выполнении холецистэктомии увеличивает зону доступности на 3,3 см 2, что обеспечивает большую свободу оперирования в сравнении с традиционной минилапаротомией.

Острый холецистит, минилапаротомия

Короткий адрес: https://sciup.org/14112967

IDR: 14112967 | УДК: 616.366-089.87

Текст научной статьи Результаты применения минилапаротомии у больных острым холециститом

Введение. В современной хирургии оперативные методы лечения больных осложненным холециститом совершенствуются, предпочтение отдается малоинвазивным вмешательствам, которые дополняются новыми способами устранения патологии желчевыводящих путей [1–4, 7, 10].

Малоинвазивные хирургические технологии направлены на минимизацию операционной травмы, сокращение сроков госпитализации и реабилитации больных [3, 5, 6]. К таким методикам относят холецистэктомию с использованием минидоступа [3, 8–10].

У больных с осложненным острым холециститом альтернативой видеолапароскопии является минилапаротомия. При выполнении минилапаротомии при холецистэктомии у больных с такими осложнениями, как холе-дохолитиаз, синдром Мириззи, склероатрофический желчный пузырь, холецистодиге-стивные свищи, возникают значительные технические сложности, которые требуют проведения конверсии и применения открытого оперативного лечения [1, 10]. Однако минилапаротомии, выполняемые в абдоминальной хирургии, в большинстве наблюдений имеют существенные преимущества перед лапаро-томными операциями, а в некоторых случаях и перед лапароскопией. Актуальной задачей на современном этапе развития малоинвазивных технологий является совершенствование минилапаротомии [5, 6, 8–10].

Цель исследования. Улучшение малоинвазивного хирургического лечения больных острым холециститом путем совершенствования способа минилапаротомии.

Материалы и методы. Работа выполнена в соответствии с основными направлениями программы научных исследований ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» на кафедре факультетской хирургии.

Исследование ретроспективное, проспективное, поисковое. Сроки проведения исследования – 2002–2013 гг. Количество вошедших в анализ пациентов – 115 чел.

Критерии включения: возраст 18 лет и старше, пол – мужской и женский, диагноз острого холецистита, информированное согласие пациентов на операцию.

Критерии исключения: возраст младше 18 лет, отказ больного от выполнения операции, инфаркт миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения.

В работе представлены результаты обследования и лечения 115 больных острым холециститом, лечившихся в хирургических отделениях ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных ви- дов медицинской помощи г. Ульяновска», ЦРБ р.п. Новоспасское в 2002–2013 гг.

По полу и возрасту больные распределились следующим образом (табл. 1).

Таблица 1

|

Возраст, годы |

Пол, чел. (%) |

Количество больных, чел. (%) |

|

|

мужчины |

женщины |

||

|

20–29 |

- |

5 |

5 (4,3) |

|

30–39 |

3 |

8 |

11 (9,6) |

|

40–49 |

7 |

16 |

23 (20) |

|

50–59 |

8 |

19 |

27 (23,5) |

|

60–69 |

5 |

15 |

20 (17,4) |

|

70 и старше |

7 |

22 |

29 (25,2) |

|

Всего |

30 (26,1) |

85 (73,9) |

115 (100) |

Характеристика больных острым холециститом

Средний возраст составил 57,2±12,4 года. Средний возраст мужчин был равен 59,5±8,2 года, женщин – 54,3±9,5 года.

У 62 (53,9 %) пациентов острый холецистит был отягощен сопутствующей патологией. Из них: артериальная гипертензия – у 36 чел. (58,1 %), ИБС – у 13 чел. (21 %), хронический бронхит – у 2 чел. (3,2 %), ожирение – у 11 чел. (17,7 %).

При анализе 80 холецистэктомий из минилапаротомного доступа (МХЭ), выполненных в ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи г. Ульяновска» в 2002–2012 гг. по срочным показаниям, конверсия на лапаротомию составила 8,7 % (7 больных). В табл. 2 представлены причины конверсии.

Таблица 2

|

Причины |

Количество больных, чел. (%) |

|

Кровотечение |

2 (2,5) |

|

Инфильтрат, спаечный процесс |

2 (2,5) |

|

Желчеистечение из ложа желчного пузыря |

1 (1,2) |

|

Травма холедоха |

2 (2,5) |

|

Всего |

7 (8,7) |

Причины конверсии при МХЭ

Для решения поставленных задач были использованы клинико-лабораторные, рентгенологический, эндоскопический, видеоэн-доскопический, ультразвуковой, гистологический методы исследования.

Оперативные вмешательства выполняли под эндотрахеальным наркозом с применением миорелаксантов и искусственной вентиляции лёгких аппаратом «Полинаркон».

Мы провели сравнительный анализ оперативных вмешательств у 115 больных острым холециститом. Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от способа доступа для холецистэктомии. 1 группа – 80 больных, оперированных традиционным методом минилапаротомии при холецистэктомии, по показаниям проводилась холедо-холитотомия, наружное дренирование холе- доха, санация и дренирование брюшной полости. 2 группа – 35 больных, оперированных предложенным способом минилапаротомии (Способ минидоступа к желчному пузырю и внепеченочным желчным протокам : патент РФ на изобретение № 2513800. Авторы: А.Л. Чарышкин, К.И. Бикбаева. Разработан на кафедре факультетской хирургии Ульяновского государственного университета) при выполнении холецистэктомии, по показаниям проводилась холедохолитотомия, наружное дренирование холедоха, санация и дренирование брюшной полости.

Доступ в обеих группах осуществляли с помощью универсального рамочного рано- расширителя, разработанного А.Л. Чарыш-киным (Универсальный рамочный ранорас-ширитель : патент на полезную модель № 35704).

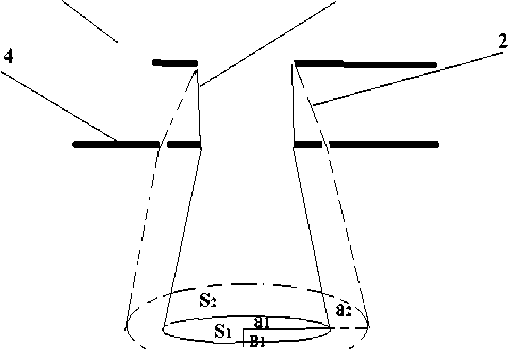

Для оценки предложенного способа минилапаротомии во время операции в обеих группах мы измеряли площадь зоны доступности (рис. 1), представляющей собой воображаемый эллипс, линии которого проведены через нижние края лопаток ретракторов при максимальном расширении операционной раны. Площадь зоны доступности вычисляли по формуле S=πab, где S – площадь эллипса, a – длина большей полуоси эллипса, b – длина меньшей полуоси эллипса, π ≈ 3,14.

Рис. 1. Схема зоны доступности: 1 – линия операционной раны при традиционной минилапаротомии; 2 – линия операционной раны при предложенной минилапаротомии; 3 – кожа; 4 – апоневроз; a1 – длина большей полуоси эллипса при традиционной минилапаротомии, b1 – длина меньшей полуоси эллипса при традиционной минилапаротомии; a2 – длина большей полуоси эллипса при предложенной минилапаротомии, b2 – длина меньшей полуоси эллипса при предложенной минилапаротомии; S1 – площадь зоны доступности при традиционной минилапаротомии; S2 – площадь зоны доступности при предложенной минилапаротомии

Статистическая обработка результатов производилась с помощью пакета программ Statistica 6. При сравнении полученных параметров нами использовался t-критерий Стьюдента для независимых парных выборок и χ2-тест. Статистически значимыми признавались различия с уровнем доверительной вероятности не менее 95 % с учетом поправки Бонферрони для множественных сравнений.

Результаты и обсуждение. Измерения площади зоны доступности в обеих группах показали следующие результаты. В первой группе площадь доступности S1 состави- ла 15,3±1,2 см2, во второй группе S2 – 18,6±1,4 см2 (p<0,05), что в среднем на 3,3 см2 больше, а следовательно, предложенный минидоступ обеспечивает наибольшую свободу оперирования в зоне доступности.

Полное восстановление моторики кишечника в первой группе больных наступало на 5,2 ± 0,3 сут, а во второй группе – на 4,1 ± 0,2 сут, что в среднем на 1 сут раньше (р<0,05). Причины раннего восстановления моторики кишечника во второй группе мы связываем с меньшей травматизацией органов и тканей во время операции.

Достоверная разница показателей ЛИИ в 1 и 2 группах больных выявлена на 4-е сут. послеоперационного периода, в последую- щие сутки послеоперационного периода показатели ЛИИ снижались равномерно (табл. 3).

Таблица 3

Динамика лейкоцитарного индекса интоксикации

|

4-е сут |

6-е сут |

8-е сут |

10-е сут |

|

|

1 группа, n=80 |

5,4±0,2 |

3,6±0,3 |

2,5±0,4 |

2,2±0,2 |

|

2 группа, n=35 |

4,0±0,5* |

3,3±0,2 |

2,6±0,3 |

2,0±0,3 |

Примечание. * – межгрупповые различия показателей статистически значимы (p<0,05).

Достоверная разница показателей активности амилазы сыворотки крови в 1 и 2 группах больных, выявлена на 4-е и 6-е сут послеоперационного периода, в последующие сутки послеоперационного периода показате- ли активности амилазы снижались равномерно (табл. 4).

При поступлении механическая желтуха наблюдалась у 10 пациентов 1 группы и у 9 пациентов 2 группы (табл. 5).

Таблица 4

|

4-е сут |

6-е сут |

8-е сут |

10-е сут |

|

|

1 группа, n=80 |

49,0 ± 1,6 |

4,01 ± 1,4 |

35,0 ± 0,9 |

28,0 ± 0,8 |

|

2 группа, n=35 |

44,0 ± 1,1* |

36,0 ± 1,2* |

32,0 ± 1,2 |

27,0 ± 0.4 |

Примечание. * – межгрупповые различия показателей статистически значимы (p<0,05).

Динамика активности амилазы сыворотки крови, г/(л∙ч)

Показатели общего билирубина до операции в исследуемых группах у пациентов с механической желтухой

Таблица 5

|

Первая группа, n=10 |

Вторая группа, n=9 |

|

|

Показатели билирубина, мкмоль/л |

69,4±15,3 |

74,0±13,2 |

Показатель билирубина на 2-е сут послеоперационного периода был увеличен в обеих группах, но у больных второй группы (38,7±6,4 мкмоль/л) был достоверно ниже, чем в первой группе (59,2±10,3 мкмоль/л), р<0,05. Уровень билирубина приходил в норму на 6-е сут (табл. 6).

Таблица 6

|

Сроки наблюдения |

1 группа, n=10 |

2 группа, n=9 |

|

2-е сут п/о |

59,2±10,3 |

38,7±6,4* |

|

4-е сут п/о |

43,2±5,9 |

27,2±4,3* |

|

6-е сут п/о |

29,1±4,5 |

21,4±3,6* |

Примечание. * – межгрупповые различия показателей статистически значимы (p<0,05).

Результаты исследования уровня общего билирубина, мкмоль/л

Уровни активности АлАТ и АсАТ у больных с механической желтухой после хирургического лечения в обеих группах были повышенными, но во второй группе они бы- ли достоверно ниже на 2-е, 4-е и 6-е сут по сравнению с первой группой. Уровень активности АлАТ и АсАТ в обеих группах приходил в норму на 6-е сут (табл. 7).

Таблица 7

|

Сроки наблюдения |

1 группа, n=10 |

2 группа, n=9 |

||

|

АлАТ |

АсАТ |

АлАТ |

АсАТ |

|

|

2-е сут п/о |

119,4±14,5 |

67,2±12,5 |

91,3±9,3 ∗ |

37,8±4,9 ^ |

|

4-е сут п/о |

84,6±11,2 |

53,2±11,4 |

63,4±5,4 ∗ |

36,4±5,2 ^ |

|

6-е сут п/о |

73,4±10,6 |

42,3±9,1 |

61,7±5,1 ∗ |

36,1±3,2 ^ |

Примечание. * - межгрупповые различия показателей АлАТ статистически значимы (p<0,05); ♦ - межгрупповые различия показателей АсАТ статистически значимы (p<0,05).

Результаты исследования уровня активности АлАТ и АсАТ, ед./л

Анализ динамики содержания средних молекул сыворотки крови показал, что достоверные отличия данных показателей в 1 и

2 группах больных имеются на 4-е сут послеоперационного периода, в последующем показатели снижались равномерно (табл. 8).

Таблица 8

|

4-е сут |

6-е сут |

8-е сут |

10-е сут |

|

|

1 группа, n=80 |

0,41 ± 0,04 |

0,28 ± 0,03 |

0,25 ± 0,03 |

0,24 ± 0,03 |

|

2 группа, n=35 |

0,30 ± 0,03* |

0,27 ± 0,02 |

0,25 ± 0,01 |

0,23 ± 0,03 |

Примечание. * – межгрупповые различия показателей статистически значимы (p<0,05).

Динамика содержания средних молекул сыворотки крови, ед.

Таким образом, имеются достоверные различия между группами в раннем послеоперационном периоде по таким показателям, как ЛИИ, амилаза крови, общий билирубин, АлАТ и АсАТ, средние молекулы сыворотки крови. Данные отличия мы связываем с меньшей травматизацией органов и тканей во время операции.

Сравнительные результаты по длительности заживления послеоперационной раны показали, что при традиционной минилапаротомии у больных с острым холециститом рана заживает полностью на 7,4 ± 0,3 сут, а во второй группе на 6,1 ± 0,2 сут, что достоверно меньше на 1 сут (р<0,05).

Таким образом, предложенный способ минилапаротомии у пациентов с острым холециститом способствует раннему восстановлению моторики кишечника, сокращает сроки заживления послеоперационной раны.

Анализ длительности выполнения минилапаротомии при холецистэктомии в обеих группах показал, что время операций в первой группе составило 51,6±13,3 мин, а во второй – 41,2±10,2 мин, что в среднем на 10 мин меньше, чем в первой группе (р<0,05).

При сравнении длительности выполнения этапов операций (табл. 9), выявлено, что по продолжительности создания доступа, экспозиции операционного поля достоверных отличий в обеих группах нет, а мобилизация, удаление (пересечение) анатомических структур во второй группе выполняются быстрее, чем в первой группе в среднем на 8 мин (р<0,05).

Частота конверсий на лапаротомию в 1 группе составила 8,7 %, во второй группе конверсий не было.

Таким образом, предложенный способ минилапаротомии у пациентов с острым хо- лециститом способствует снижению длительности выполнения оперативных вмешательств за счет сокращения второго этапа операции – мобилизации, удаления (пересе чения) анатомических структур.

Таблица 9

|

Доступ, создание экспозиции, операционного поля |

Мобилизация и удаление (пересечение) анатомических структур |

|

|

1 группа, n=80 |

23,9±5,4 |

27,4±4,2 |

|

2 группа, n=35 |

22,2±4,8 |

19,3±4,1* |

Примечание. *– межгрупповые различия показателей статистически значимы (p<0,05).

Длительность выполнения этапов операций, мин

В первой группе больных при выполнении традиционной минилапаротомии во время операции кровотечение возникло у 13 (16,3 %) пациентов, из них у 3 (3,8 %) из пузырной артерии, у 10 (12,5 %) из ложа желчного пузыря, у всех больных кровотечение было остановлено (табл. 10). Во второй группе при выполнении минилапаротомии по предложенному способу кровотечение возникло у 3 (8,5 %) пациентов, из них у 1 (2,8 %) из пузырной артерии, у 2 (2,8 %) из ложа желчного пузыря, у всех больных кровотечение было остановлено. Краевое повреждение холедоха наблюдали только в первой группе больных после традиционной минилапаротомии у 2 (2,5 %) пациентов; операции закончены наружным дренированием холедоха, ушиванием раны холедоха. Желчеисте-чение из ложа желчного пузыря также встре- чалось только в первой группе у 4 (5 %) пациентов.

Таким образом, после минилапаротомии по предложенному способу количество интраоперационных осложнений значительно меньше, чем после традиционной. Снижение интраоперационных осложнений во второй группе мы связываем с тем, что предложенный способ минилапаротомии позволяет расширить объем хирургических манипуляций на желчном пузыре, элементах печеночно-двенадцатиперстной связки за счет увеличения площади доступности, тем самым снижая травматичность операции.

В первой группе больных послеоперационные осложнения наблюдались у 17 (21,3 %) больных, а во второй группе – у 2 (5,7 %), что в 3,7 раза меньше (табл. 11).

Характер интраоперационных осложнений

Таблица 10

|

Кровотечение из пузырной артерии |

Кровотечение из ложа желчного пузыря |

Повреждение холедоха |

Желчеистечение |

|

|

1 группа, n=80 |

3 (3,8 %) |

10 (12,5 %) |

2 (2,5 %) |

4 (5 %) |

|

2 группа, n=35 |

1 (2,8 %) |

2 (5,7 %) |

- |

- |

Характер ранних послеоперационных осложнений

Таблица 11

|

Серома или нагноение послеоперационной раны |

Острый панкреатит |

Желчеистечение |

Пневмония |

|

|

1 группа, n=80 |

9 (11,3 %) |

4 (5 %) |

2 (2,5 %) |

2 (2,5 %) |

|

2 группа, n=35 |

2 (5,7 %) |

- |

- |

- |

Среди всех послеоперационных осложнений чаще встречались осложнения воспалительного характера со стороны послеоперационной раны – у 9 больных (11,3 %) в первой группе, у 2 (5,7 %) во второй группе. Уменьшение количества гнойно-воспалительных осложнений послеоперационной раны во второй группе мы связываем со снижением давления ретракторов на кожу, подкожножировую клетчатку, мышечный слой, аноневроз передней брюшной стенки в области операционной раны, что снижает ишемию тканей.

Таким образом, предложенный способ минилапаротомии способствует снижению осложнений воспалительного характера со стороны послеоперационный раны в 3,7 раза, уменьшает риск возникновения послеоперационного панкреатита, желчеистечения, пневмонии.

В первой группе больных длительность госпитализации и временной нетрудоспособности составила 10,4±0,4 и 27,6±1,1 сут соответственно, а во второй группе больных, оперированных предложенным способом минилапаротомии, – 9,1±0,2 и 20,3±1,5 сут соответственно, что на 1 и 7 сут соответственно меньше, чем в первой группе (p<0,05).

Таким образом, предложенный способ минилапаротомии позволяет сократить сроки госпитализации и временной нетрудоспособности у больных острым холециститом в среднем на 1 и 7 сут соответственно.

Сроки наблюдения в отдаленном послеоперационном периоде во всех группах больных составили от одного года до трех лет и прослежены у 115 (100 %) пациентов.

У больных в первой группе при использовании традиционной минилапаротомии в отдаленном периоде выявлены следующие осложнения, связанные с проведением операции: холедохолитиаз – у 5 (6,25 %) больных, послеоперационная вентральная грыжа – у 6 (7,5 %) пациентов.

Во второй группе больных, которым холецистэктомия проводилась разработанным способом минилапаротомии, в отдаленном периоде выявлен: холедохолитиаз – у 1 (2,8 %) больного, послеоперационных вентральных грыж не наблюдали.

Таким образом, разработанный способ минилапаротомии при выполнении холецистэктомии и вмешательств на желчевыводящих протоках позволяет в среднем в 2,8 раза сократить количество интраоперационных осложнений, снизить частоту осложнений воспалительного характера со стороны послеоперационный раны в 3,7 раза, уменьшает риск возникновения послеоперационного панкреатита, желчеистечения, в отдаленном периоде обеспечивает профилактику возникновения послеоперационных вентральных грыж.

Выводы:

RESULTS OF APPLICATION OF THE MINILAPAROTOMY AT PATIENTS WITH SHARP CHOLECYSTITIS

A.L. Charyshkin, K.I. Bikbaeva

Ulyanovsk State University

Список литературы Результаты применения минилапаротомии у больных острым холециститом

- Евтушенко Е. Г. Малоинвазивное хирургическое лечение острого холецистита с наличием большого кармана Гартмана, сращенного с желчными путями: автореф. дис.. канд. мед. наук/Е. Г. Евтушенко. -Ульяновск, 2009. -21 с.

- Мидленко О. В. Система комплексного лечения больных осложненными формами острого холецистита: автореф. дис.. д-ра мед. наук/О. В. Мидленко. -Ульяновск, 2010. -С. 38.

- Назаренко П. М. Хирургическая тактика у больных острым холециститом/П. М. Назаренко, Г. Ф. Лукьянчиков, Ю. В. Канищев//Современные аспекты клинической хирургии. -Тула, 2002. -С. 57-58.

- Опыт применения мини-доступа в лечении больных деструктивным панкреатитом/Ю. С. Винник [и др.]//Ратнеровские чтения: сб. науч. тр. -Самара, 2003. -С. 23-24.

- Прудков М. И. Основы минимально инвазивной хирургии/М. И. Прудков. -Екатеринбург, 2007. -64 с.

- Прудков М. И. Применение современных технологий при лечении острого калькулезного холецистита/М. И. Прудков, А. В. Столин, А. Ю. Кармацких//Эндоскопическая хирургия. -2006. -Т. 12, № 2. -С. 109a-109.

- Современные технологии в лечении больных с острым холециститом/М. В. Кукош [и др.]//Анналы хирургической гепатологии. -2005. -Т. 10, № 2. -С. 202a-202.

- Чарышкин А. Л. Хирургическое лечение больных острым холециститом, с наличием механической желтухи/А. Л. Чарышкин, В. А. Бадеян//Медицинская наука и образование Урала. -2011. -№ 1. -С. 189-191.

- Шулутко А. М. Сочетание лапароскопии и мини-доступов в абдоминальной хирургии/А. М. Шулутко, А. И. Данилов, Ф. Н. Насиров//Эндоскопическая хирургия. -1997. -№ 1. -С. 17-19.

- Charyshkin A. L. Cholecystectomy for large Hartmann’s pouch spliced with biliary pathways/A. L. Charyshkin//Int. J. of Biomedicine. -2013. -Vol. 3 (1). -P. 27-28.