Результаты применения нового протокола функциональной мультиспиральной компьютерной томографии у пациентов с латеральной нестабильностью надколенника и гиперпрессией латеральной фасетки

Автор: Терновой С.К., Серова Н.С., Лычагин А.В., Бахвалова В.А., Липина М.М.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 3 (41), 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Разработать оптимальный протокол описания функциональной мультиспиральной компьютерной томографии (фМСКТ) коленного сустава для пациентов с латеральной нестабильностью пателлофеморального сочленения (ПФС) и гиперпрессией латеральной фасетки надколенника. Материалы и методы. В исследование было включено 52 пациента в возрасте от 18 до 49 лет с симптомами латеральной пателлофеморальной нестабильности и подозрением на гиперпрессию латеральной фасетки надколенника по клинико-инструментальным данным. Всем пациентам проведена фМСКТ коленного сустава по разработанной методике при разгибании в коленном суставе из положения сгибания в 60°. После выполнения фМСКТ проводилось описание данных по предложенному протоколу с выделением степеней латеральной нестабильности и гиперпрессии латеральной фасетки надколенника согласно разработанной нами классификации. Результаты. При оценке данных фМСКТ по предложенному протоколу признаки латеральной нестабильности сочленения 1-й степени были отмечены в 23,1% случаев (n=12), 2-й степени - в 38,5% случаев (n=20), а 3-й степени - в 30,8% случаев (n=16). Гиперпрессия латеральной фасетки 2-й степени наблюдалась в 44,2% случаев (n=23), 1-й степени - в 36,5%, n=19. У 11,5% пациентов (n=6) со 2-й степенью гиперпрессии и 2-й степенью нестабильности была изменена тактика ведения на хирургическую. Высокое расположение надколенника было отмечено у 23% пациентов (n=12), конфигурация по Wiberg тип II отмечалась в 21,1% случаев (n=11), тип II-III - в 51,9% случаев (n=27), тип III - в 27% случаев (n=14). У 32,7% пациентов (n=17) были описаны дегенеративно-дистрофические изменения ПФС, и произведена оценка их влияния на биомеханику сочленения. У 44,2% пациентов (n=23), которым было показано хирургическое лечение при оценке по разработанному алгоритму, протоколы описания дополнены 3D- и 4D-реконструкциями с видеовизуализацией, которые использовались травматологами-ортопедами при планировании оперативноговмешательства. Заключение. Разработанный протокол описания фМСКТ коленного сустава включает в себя оценку всех показателей латеральной нестабильности ПФС и гиперпресcии латеральной фасетки надколенника, отражает максимум информации о нарушении биомеханики сочленения, позволяет выделить степени патологических изменений и выбрать оптимальный вид лечения (использование классификации патологических изменений по данным фМСКТ, предложенной нами, в 11,5% случаев (n=6) позволило изменить тактику ведения пациентов). Дополнение протокола 3D- и 4D-реконструкциями с видеовизуализацией при комбинации с методами математического моделирования дает возможность травматологам- ортопедам применить персонифицированный подход в планировании лечения латеральной нестабильности ПФС и гиперпрессии латеральной фасетки надколенника.

Фмскт, гиперпрессия латеральной фасетки надколенника, латеропозиция надколенника, нестабильность пателлофеморального сочленения

Короткий адрес: https://sciup.org/142229988

IDR: 142229988 | УДК: 617.583.1 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2020.3.63-68

Текст научной статьи Результаты применения нового протокола функциональной мультиспиральной компьютерной томографии у пациентов с латеральной нестабильностью надколенника и гиперпрессией латеральной фасетки

Тема диагностики патологии пателлофеморального сочленения, несомненно, актуальна ввиду того, что ей подвержены в основном люди молодого возраста, ведущий активный образ жизни [1]. Латеральная нестабильность надколенника с гипер-прессией латеральной фасетки составляет до 15% всех обращений к травматологу-ортопеду по поводу заболеваний коленного сустава [2]. На сегодняшний момент для верификации латеро-позиции и гиперпрессии латеральной фасетки надколенника используется стандартные рентгенографические методики, выполняемые в статике, так же предложена новая методика – функциональная МСКТ коленного сустава [3, 4]. Стоит отметить, что выбор эффективной тактики лечения данной группы пациентов затруднителен, так как до сих пор оптимальный алгоритм диагностики латеральной нестабильности ПФС требует уточнения и определения критериев описания признаков нарушения биомеханики сочленения при лучевом исследовании.

Цель

Совершенствование алгоритма лучевой диагностики с помощью функциональной мультиспиральной компьютерной томографии коленного сустава для пациентов с латеральной нестабильностью пателлофеморального сочленения и гиперпрессией латеральной фасетки надколенника.

Материалы и методы

ФМСКТ была проведена 52 пациентам с подозрением на латеральную нестабильность с гиперпрессией латеральной фасетки надколенника по данным клинико-инструментального обследования. Группа пациентов состояла из 36 женщин (69,2%) и 16 мужчин (30,8%) в возрасте от 18 до 49 лет без операций и травм коленного сустава в анамнезе. ФМСКТ коленного сустава выполнялась на аппарате Aquilion ONE 640 фирмы Toshiba по разработанной методике [5] в процессе разгибания голени в объёмном режиме, с толщиной среза 0,5 мм. Время исследования – 7 секунд. Лучевая нагрузка в среднем составила 7,9 мЗв. Ис- следование дополнялось мультипланарными реконструкциями в костном и мягкотканном режимах, 3D- и 4D-реконструкциями.

Согласно разработанному протоколу, оценку фМСКТ-изображений у пациентов с латеральной нестабильностью начинали с анализа MIP – реконструкций (проекции максимальной интенсивности, англ. maximum intensity projection, сокращённо MIP) коленного сустава в костном режиме. При этом важным аспектом правильного анализа являлось выравнивание изображений на рабочей станции с выведением косо-аксиальной проекции для наилучшего выведения ПФС [5]. Интерпретацию результатов проводили по нескольким показателям, большинство из которых измерялось при исходном (согнутом) и при разогнутом коленном суставе.

Параметры надколенника

-

1. Конфигурация по Wiberg

-

2. Высота расположения надколенника.

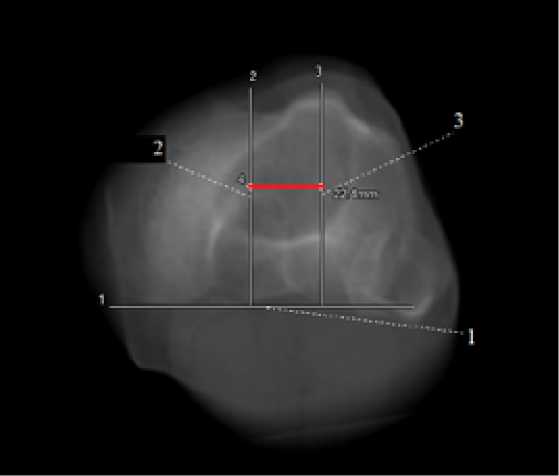

Существует несколько конфигураций надколенника по Wiberg в зависимости от формы фасеток – I, II и III тип [6]. При разработке протокола у пациентов отмечались переходные типы, например, тип II-III, сочетающий в себе характеристики нескольких типов. Наиболее предрасполагающие к латеральной нестабильности являются типы конфигурации II-III (медиальная фасетка плоская, меньше по размеру, чем латеральная) и III (медиальная фасетка выпуклая, значительно уступает по размеру латеральной) (Рис. 2)

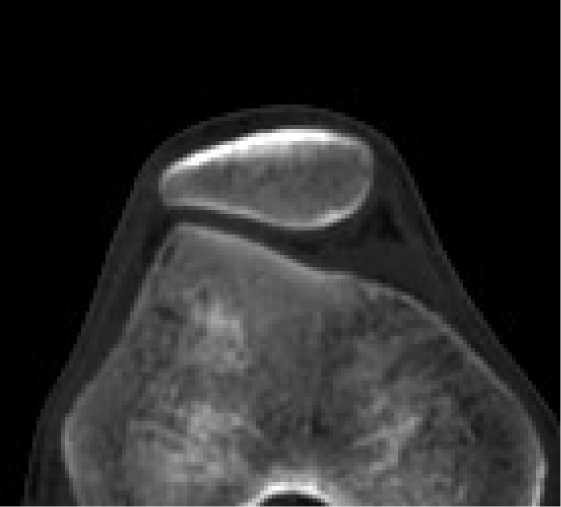

Рецидивирующие подвывихи надколенника часто происходят при высоко расположенном надколеннике (синдром Patella alta (Пателла альта)) [7]. Существует несколько индексов для оценки высоты стояния надколенника, но, по нашему мнению, наиболее применим и показателен при описании фМСКТ индекс Катона–Дешампа [8]. Данный параметр измерялся на реконструкции в сагиттальной проекции в «костном окне» при согнутом коленном суставе на 25-30°. Индекс равен отношению

расстояния от нижнего края суставной поверхности надколенника до передне-верхнего края бугристости большеберцовой кости к длине суставной поверхности надколенника (Рис.1).

Рис. 1

Рис. 2

При нормальном расположении надколенника индекс равен 1 - 1,1. Соотношение 1,2 и более означает чрезмерно высокое расположение надколенника или наличие фактора развития латеральной нестабильности.

3. Размеры надколенника, другие особенности строения.

В протоколе описания фМСКТ указывались три размера надколенника, измеряемые в аксиальной и сагиттальной плоскостях. Так же отмечались, при наличии, дополнительные особенности строения надколенника, например, гребень на фасетке.

Критерии оценки латеральной нестабильности ПФС.

-

1. Латеропозиция надколенника.

Оценка латерального смещения надколенника относительно межмыщелковой борозды бедренной кости проводилась по индексу TT-TG (tibial tuberosity - trochlear groove) - расстоянию между перпендикуляром, проведенным к задней чрезмыщелковой линии через центр дорсальной межмыщелковой борозды, и перпендикуляром, проведенным к задней чрезмыщелковой линии через наиболее выступающую часть бугристости большеберцовой кости [5, 9]. Правильные измерения индекса необходимо проводить на косо-аксиальной MIP-реконструкции в состоянии полностью разогнутого коленного сустава (0 градусов сгибания), так как, учитывая биомеханику ПФС, максимального смещения надколенника от блока следует ожидать при максимальной амплитуде разгибания и напряжении квадрицепса. Реконструкция должна быть выполнена с толстыми срезами таким образом, чтобы в одном поле обзора отображались все необходимые ориентиры (Рис. 2).

Рис. 3

В норме индекс составляет 8-14 мм. Значения более 14 мм свидетельствуют о латеропозиции надколенника.

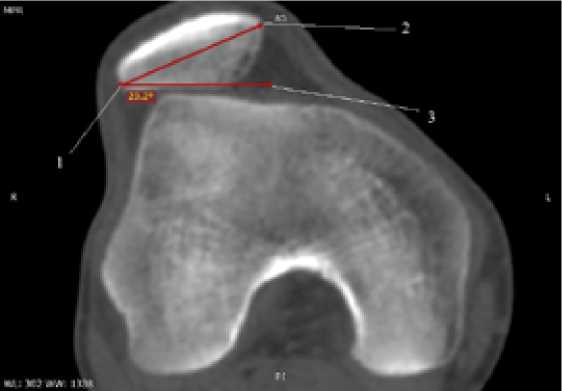

Угол латерального наклона надколенника

Измерение данного показателя проводилось при исходном положении коленного сустава и при полном разгибании, по аналогии с латеропозицией. Для измерения использовалась косоаксиальная проекция в костном режиме c выведением задней чрезмыщелковой линии. Угол латерального наклона надколенника имеет вершину в области латерального полюса надколенника, открывается медиально и соединяет линию, проведенную через наибольший поперечный размер надколенника, и линию, параллельную задней чрезмыщелковой линии. При дисконгру-энтности ПФС и латеральной нестабильности происходит избыточный наклон надколенника латерально, и увеличение данного угла больше 15° [10] (Рис. 3).

Рис. 4

вать на далеко зашедшую латеральную нестабильность с гипер-прессией и хондромаляцией надколенника.

Оценка параартикулярных мягких тканей.

В протоколе отмечалось увеличение внутрисуставного выпота и выпота в пателлярных сумках, нарушение дифференцировки и диффузное утолщение удерживателей надколенника, так как это признаки, косвенно указывающие на причину развития нестабильности и остроту процесса. При наличии, указывались изменения в области подколенной ямки, например, кисты Бейкера.

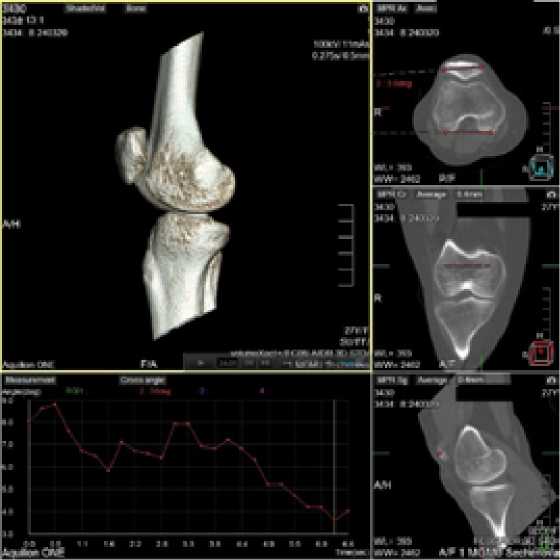

Анализ 3D- и 4D-реконструкций

Протокол описания данных фМСКТ дополнялся анализом модифицированных 3D-реконструкций [5] и 4D-реконструкции, позволяющей отобразить изменение параметров стабильности надколенника в виде графика на каждом этапе разгибания (Рис. 4).

В протоколе описания фМСКТ необходимо указать значения угла при исходном положении сустава и при полном разгибании, чтобы сравнить насколько изменяется наклон надколенника, и проанализировать предрасположенность к латеральной гиперпрессии.

Критерии оценки гиперпрессии латеральной фасетки надколенника

Признаки гиперпрессии латеральной фасетки оценивали по степени сужения щели ПФС в латеральном отделе сочленения, анализируя измерения щели между кортикальными пластинками контактирующих поверхностей в самом узком месте при исходном положении коленного сустава и при разгибании на каждом этапе с примерным интервалом в 5°. Таким образом, значение щели при согнутом коленном суставе (60° сгибания) сравнивали с 10-12 измерениями щели на 55°, 50°, 45°, 40°, 35°, 30°, 25°, 20°, 15°, 10°, 5° и 0° сгибания (где 0° сгибания – это полностью разогнутый коленный сустав), так как момент гипер-прессии может визуализироваться не только в состоянии полного разгибания. Учитывая то, что средняя толщина пателлярного хряща – 3мм [11], наличие признаков гиперпресси фасетки отмечалось при сужении щели менее 2,9мм.

Стоит также отметить, что при описании фМСКТ наряду с гиперпрессией латеральной фасетки может встречаться гипер-прессия медиальной фасетки, например, при сочетанной патологии медиапателлярной складки [12]. В протоколе необходимо отметить степень сужения щели ПФС в медиальном отделе при наличии по аналогичному алгоритму оценки латеральной гиперпрессии.

Оценка дегенеративно-дистрофических изменений ПФС

В протоколе обязательно отмечалось наличие и степень выраженности дегенеративно-дистрофическх изменений сочленения: размер и расположение краевых разрастаний с оценкой влияния их на движение надколенника по межмыщелковой борозде, субхонральный склероз и зоны кистовидной перестройки в контактных отделах фасеток и мыщелков, особенно в местах предполагаемой гиперсрессии. Данные изменения могут указы-

Рис. 5

Результаты

Оценка изменения стабильности ПФС с возможным наличием гиперпрессии латеральной фасетки по данным фМСКТ проводилась у всех 52 пациентов (100%) по предложенному протоколу. На основе данных фМСКТ были доработаны [5] классификации степеней латеральной нестабильности ПФС (табл. 1) и гиперпрессии латеральной фасетки (табл. 2), которые могут быть использованы для выбора оптимальной тактики лечения.

При наличии патологии степень указывалась в заключении протокола описания данных фМСКТ.

При описании данных фМСКТ по предложенному протоколу признаки латеральной нестабильности сочленения 1-й степени были отмечены в 23,1% случаев (n=12), 2-й степени – в 38,5% случаев (n=20), а 3-й степени - в 30,8% случаев (n=16). У 7,6% пациентов не было отмечено признаков нестабильности сочленения (n=4).

Таблица 1

Классификация латеральной нестабильности ПФС на основе данных фМСКТ с соотношением рекомендованной тактики лечения при каждой из степеней. При 2-й степени на первом этапе возможно использование консервативных методов, при их неэффективности выполняется хирургическое вмешательство.

|

Латеральная нестабильность ПФС |

||||

|

0 (N) |

1 |

2 |

3 |

|

|

Индекс TT-TG, в мм |

<14 |

14-17,9 |

18-21,9 |

≥22 |

|

Угол наклона надко-ленника, в ° |

<15 |

Либо норма, либо 15-17,9 |

18-24,9 |

≥25 |

|

Тактика лечения |

- |

консервативная |

консервативная/ хирургическая |

хирургическая |

Таблица 2

Классификация гиперпрессии латеральной фасетки надколенника на основе данных фМСКТ с соотношением рекомендованной тактики лечения при каждой из степеней

|

Гиперпрессия латеральной фасетки надколенника |

|||

|

0 (N) |

1 |

2 |

|

|

Щель ПФС, (мм) |

≥3 |

2,9-1,8 |

≥1,7 |

|

Тактика лечения |

- |

консервативная |

хирургическая |

Признаки гиперпресси латеральной фасетки 2-й степени были отмечены в 44,2% случаев (n=23), 1-й степени – 36,5% (n=19). У 23 пациентов со 2-й степенью гиперпрессии у 16 пациентов была 3-я степень нестабильности и 6 пациентов – 2-я, соответственно у этих 6 пациентов (11,5%) была изменена тактика ведения на хирургическую, так как, несмотря на 2-ю степень нестабильности, наличие гиперпрессии 2-й степени, требует оперативного вмешательства для предотвращения развития необратимых проявлений артроза ПФС. В 19,2% случаев (n=10) признаков гиперпрессии фасетки отмечено не было. Стоит отметить, что из всех выявленных случаев гиперпрессии (n=42, 100%) по разработанному протоколу оценки, у 36 пациентов момент гиперпрессии визуализировался при полном разгибании коленного сустава, а у 6 пациентов (14,3%) – в состоянии 10°-15° сгибания.

Высокое расположение надколенника (Пателла Альта) было отмечено у 23% пациентов (n=12), причем во всех оно сочеталось с выраженной латеральной нестабильностью и гиперпрес-сией фасетки 2-й степени, что подтверждает, что при синдроме Пателла Альта можно с уверенностью предполагать наличие нарушения конгруэнтности ПФС.

Конфигурация по Wiberg тип II отмечалась в 21,1% случаев (n=11), тип II-III – в 51,9% случаев (n=27), тип III – в 27% случаев (n=14). Стоит отметить, что конфигурация по III типу также сочеталась с выраженными признаками латеральной нестабильности с перегрузкой латеральной фасетки и явлениями гиперпрессии. У 5,8% (n=3) пациентов определялась деформация медиальной фасетки надколенника с формированием гребня (особенность строения).

У 13,5% пациентов (n=7) визуализировались выраженные дегенеративно-дистрофические изменения, например, краевые разрастания в области латерального полюса надколенника и краевых отделах латеральной фасетки. Стоит отметить, что у всех этих пациентов длительно имелась симптоматика, характерная для ПФС, определялась выраженная нестабильность сочленения и 2-я степень гиперпрессии латеральной фасетки. В 19,2% случаев (n=10) определялись начальные дегенеративно-дистрофические изменения в виде умеренных субхондральных изменений латеральной фасетки. У остальных пациентов данных изменений отмечено не было. Возможности фМСКТ позволили не только диагностировать наличие дегенеративно-дистрофических изменений, но и оценить их влияние на биомеханику сочленения. Так у 2-х пациентов (3,8%) с краевыми разрастаниями в периферическом отделе латеральной фасетки наблюдалось локальное выраженное сужение щели в латеральном отделе ПФС при разгибании коленного сустава именно в области близкого прилежания остеофита и мыщелка бедра, что, более вероятно, и вызывало боль при функционировании сустава.

У всех пациентов (44,2%, n=23), которым было показано хирургическое лечение при оценке по разработанному алгоритму, протоколы описания дополнялись 3D- и 4D-реконструкциями с видеовизуализацией, которые использовались травматологами-ортопедами при планировании оперативного вмешательства.

Заключение

Разработанный протокол описания данных фМСКТ коленного сустава дает подробную диагностическую информацию при обследовании пациентов с латеральной нестабильностью ПФС и ги-перпрессией латеральной фасетки надколенника. Алгоритм описания данных включает в себя оценку всех показателей и индексов, характеризующих нарушение латеральной стабильности сочленения. Данный протокол дает возможность выделить степени патологических изменений сочленения: в 23,1% случаев (n=12) были выявлены признаки латеральной нестабильности сочленения 1-й степени, в 38,5% случаев (n=20) - 2-й степени, в 30,8% случаев (n=16) - 3-й; признаки гиперпресси латеральной фасетки 2-й степени были отмечены в 44,2% случаев (n=23), 1-й степени – 36,5% (n=19). Также предложенный протокол позволил доработать классификации, которые могут быть использованы при выборе оптимального вида лечения (использование классификации патологических изменений по данным фМСКТ, предложенной нами, в 11,5% случаев (n=6) позволило изменить тактику ведения пациентов). Дополнение протокола 3D- и 4D-реконструкциями с видеовизуализацией при комбинации с методами математического моделирования [13] дает возможность травматологам-ортопедам применить персонифицированный подход в планировании лечения латеральной нестабильности ПФС и гиперпрессии латеральной фасетки надколенника.

Список литературы Результаты применения нового протокола функциональной мультиспиральной компьютерной томографии у пациентов с латеральной нестабильностью надколенника и гиперпрессией латеральной фасетки

- Boling, M., Padua, D., Marshall, S. et al. Gender differences in the incidence and prevalence of patellofemoral pain syndrome. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2010; 20(5): 725-730. https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2009.00996.x.

- Novak D.J., Fox J.M. Operative arthroscopy, third edition. 2002. P. 265–285.

- Бахвалова В.А., Терновой С.К., Серова Н.С. Лучевая диагностика патологий пателлофеморального сочленения. Медицинская визуализация. 2018; 22 (4): 65–76. DOI: 10.24835/1607-0763-2018-4-65-76. [Bakhvalova V.A., Ternovoy S.K., Serova N.S. Radiation diagnostics of pathologies of the patellofemoral articulation. Medical imaging. 2018; 22 (4): 65–76. DOI: 10.24835 / 1607-0763-2018-4-65-76.]

- Лычагин А.В., Рукин Я.А., Захаров Г.Г., Серова Н.С., Бахвалова В.А., Диллон Х.С. Функциональная компьютерная томография для диагностики расшатывания эндопротеза коленного сустава. REJR 2018; 8(4):134-142. DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-4-134-142 [Lychagin A.V., Rukin Ya.A., Zakharov G.G., Serova N.S., Bakhvalova V.A., Dillon Kh.S. Functional computed tomography to diagnose loosening of the knee endoprosthesis. REJR 2018; 8 (4): 134-142. DOI: 10.21569 / 2222-7415-2018-8-4-134-142]

- Терновой С.К., Серова Н.С., Бахвалова В.А., Лычагин А.В., Липина М.М. Возможности функциональной мультиспиральной компьютеной томографии коленного сустава в диагностике патологии пателлофеморального сочленения. REJR 2020; 10(2):129-139. DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-129-139 [Ternovoy S.K., Serova N.S., Bakhvalova V.A., Lychagin A.V., Lipina M.M. Possibilities of functional multispiral computed tomography of the knee joint in the diagnosis of pathology of the patellofemoral joint. REJR 2020; 10(2):129-139. DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-2-129-139]

- Wiberg G. Roentgenographic and anatomic studies on the femoro-patellar joint. Acta Orthop Scand.1941; 12: 319–410.

- Robie B.H., Rosenthal D.E. Prosthetic Design and Patellofemoral Function. In: Sculco T.P., Martucci E.A. (eds) Knee Arthroplasty. Springer, Vienna. 2001; 27-36. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-6185-2_2.

- Bruderer J., Servien E., Neyret P. Patellar Height: Which Index?. In: Zaffagnini S., Dejour D., Arendt E. (eds) Patellofemoral Pain, Instability, and Arthritis. Springer, Berlin, Heidelberg. 2010; 61-68. https://doi.org/10.1007/978-3-642-05424-2_7.

- Koeter S., Horstmann W.G., Wagenaar F.C. et al. A new CT scan method for measuring the tibial tubercle trochlear groove distance in patellar instability. Knee. 2007; 14(2): 128–132. https://doi.org/10.1016/j.knee.2006.11.003

- Saggin P.R., Dejour D., Meyer X., Tavernier T. Computed Tomography and Arthro-CT Scan in Patellofemoral Disorders. In: Zaffagnini S., Dejour D., Arendt E. (eds) Patellofemoral Pain, Instability, and Arthritis. Springer, Berlin, Heidelberg. 2010; 73-78. https://doi.org/10.1007/978-3-642-05424-2_9.

- Marc D. van Leersum, M.D., Schweitzer, M.E., Gannon, F. et al. Thickness of patellofemoral articular cartilage as measured on MR imaging: sequence comparison of accuracy, reproducibility, and interobserver variation. Skeletal Radiol. 24, 431–435 (1995). https://doi.org/10.1007/BF00941240

- Витько Н.К., Филистеев П.А., Морозов С.П. Клиническое значение и МР-диагностика синовиальных складок коленного сустава (обзор литературы) // Медицинская визуализация. 2013. № 4. С. 103-110. [Vitko N.K., Filisteev P.A., Morozov S.P. Clinical significance and MRI diagnostics of synovial folds of the knee joint (review literature) // Medical imaging. 2013. No. 4. S. 103-110.

- Seth A, Dong M, Matias R, Delp S. Muscle Contributions to Upper-Extremity Movement and Work From a Musculoskeletal Model of the Human Shoulder. Front Neurorobot. 2019 Nov 5;13:90. doi: 10.3389/fnbot.2019.00090. PMID: 31780916; PMCID: PMC6856649.