Результаты применения различных подходов к оперативному лечению больших полных макулярных отверстий

Автор: Хайбрахманов Т.Р., Самойлов А.Н., Туманова П.А., Хайбрахманова Г.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.18, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение: Полное макулярное отверстие является значимой причиной снижения остроты зрения у пациентов старшей возрастной группы. Существует несколько довольно успешных способов оперативного лечения данной патологии. Однако успех хирургического вмешательства существенно зависит от диаметра самого отверстия, поэтому витреоретинальными хирургами ведется активная работа по разработке и внедрению новых способов лечения данной патологии. Цель: Провести сравнительный анализ результатов оперативного лечения полных макулярных отверстий большого диаметра с применением различных хирургических методов. Материалы и методы: Было отобрано 223 пациента (223 глаза) с диагнозом полное макулярное отверстие большого диаметра: 176 женщин и 47 мужчин. Возраст обследованных пациентов составил 66,2±5,8 лет (от 52 до 79 лет). Сроки наблюдения пациентов: 14 суток, 1 месяц, 6 месяцев и 1 год после оперативного вмешательства. Пациенты были разделены на 3 группы. В основную группу (Группа А) вошли пациенты, прооперированные по разработанному способу. Сравнительный анализ проводили с двумя группами: в группу В вошли архивные данные пациентов, прооперированных по стандартной хирургической тактике, в группу С - пациенты, прооперированные по методике с использованием богатой тромбоцитами плазмы. Пациенты всех групп были разделены на подгруппы в зависимости от диаметра полного макулярного отверстия: в подгруппы А1, В1, С1 включены пациенты с диаметром отверстия менее 650 мкм, в подгруппы А2, В2 и С2 - с диаметром 650 мкм и более. Статистически значимых отличий между группами (и подгруппами) не наблюдалось. Результаты: Закрытие полного макулярного отверстия в группе пациентов, прооперированных по разработанному способу было достигнуто в 98,9% случаев (подгруппа А 1 и А 2 - 100,0 и 96,9%, соответственно), в группе с применением богатой тромбоцитами плазмы - в 96,9% случаев (подгруппа С 1 и С 2 - 100 и 90,0%, соответственно), в группе пациентов, которым хирургическое вмешательство осуществлялось по стандартной методике, - 92,9% (подгруппа В 1 и В 2 - 96,9 и 85,3%, соответственно). Во всех группах было выявлено повышение максимальной коррегированной остроты зрения после оперативного вмешательства на всех сроках наблюдения. При этом статистически значимые различия между группами были выявлены на сроке 6 месяцев: величина максимально коррегированой остроты зрения оказалась достоверно выше в группах А1, С1, А2, С2 по сравнению с группами В1, В2 (p0,01), на сроке наблюдения в один год данная тенденция сохранялась. По данным микропериметрии в группах А и С был отмечен прирост центральной светочувствительности сетчатки к сроку наблюдения 6 месяцев, при этом статистически значимых различий между сравниваемыми группами и подгруппами не отмечалось, схожая тенденция наблюдалась и на сроке наблюдения в один год. Также среди этих групп отмечалось статистически значимое увеличение стабилизации фиксации взора после лечения. Заключение: Разработанный нами способ и способ лечения с применением аппликации богатой тромбоцитами плазмы показали высокие результаты по всем параметрам в отличие от стандартной техники вмешательства. Полученные результаты в группах А и С были сопоставимы.

Макулярное отверстие большого диаметра, пилинг внутренней пограничной мембраны, инвертированный клапан внутренней пограничной мембраны

Короткий адрес: https://sciup.org/140301995

IDR: 140301995 | DOI: 10.25881/20728255_2023_18_3_104

Текст научной статьи Результаты применения различных подходов к оперативному лечению больших полных макулярных отверстий

Одной из значимых причин снижения центрального зрения пациентов старшей возрастной группы является полное макулярное отверстие (ПМО) [1; 2]. Лечение данной патологии хирургическое. Наиболее часто в хирургии больших ПМО применяют метод инвертированного клапана и различные его модификации [3–6], а также в последнее время в литературе все чаще описывают применение таких адъювантов, как богатая тромбоцитами плазма (БОТП) и аутологичная кондиционированная плазма, для блокирования дефекта нейроэпителия фовеа [7; 8]. Однако следует отметить, что успех оперативного вмешательства во многом зависит от диаметра макулярного отверстия [9; 10], поэтому витреоретинальными хирургами ведется активная работа по разработке и внедрению новых способов лечения.

Цель

Провести сравнительный анализ результатов оперативного лечения полных макулярных отверстий большого диаметра с применением различных хирургических методов.

Материалы и методы

Нами было отобрано 223 пациента (223 глаза) с диагнозом полное макулярное отверстие большого диаметра за период с 2015 по 2021 гг. Комплексный осмотр пациентов и хирургическое лечение проводилось в ГАУЗ «РКОБ МЗ РТ им. проф. Е.В. Адамюка». Метод отбора пациентов — сплошной. Возраст обследованных пациентов составил 66,2±5,8 лет (от 52 до 79 лет). Исследование включало в себя осмотр 176 женщин и 47 мужчин.

В данное исследование были включены пациенты с первичным ПМО диаметром свыше 400 мкм. Из исследования исключались пациенты с перенесенными травмами глаза, ранее выполненными витреоретинальными и лазерными операциями, а также пациенты с сахарным диабетом или другими тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Пациентов обследовали клинико-офтальмологическими методами до и после хирургического лечения, включая проведение определения максимально коррегированной остроты зрения (МКОЗ) при помощи автоматического проектора знаков HUVITZ CCP-3100 и набора пробных очковых линз, тонометрии на автоматическом бесконтактном тонометре Reichert 7, микропериметрии на фундус — микропериметре MAIA и спектральной оптической когерентной томографии сетчатки (СОКТ) глазного яблока на приборе Specrtalis HRA+OCT.

В основную группу (Группа А) вошли 93 пациента (93 глаза), которым в ходе хирургического лечения применяли разработанный способ. Сравнительный анализ проводили с двумя группами: в группу В вошли архивные данные 98 человек (98 глаз), прооперированных с 2015 по 2017 гг. по стандартной хирургической тактике, в группу С — пациенты, прооперированные по методике с использованием богатой тромбоцитами плазмы — 32 человека (32 глаза). Пациенты всех групп были разделены на подгруппы в зависимости от диаметра ПМО: в подгруппы А1, В1, С1 включены пациенты с диаметром отверстия менее 650 мкм, в подгруппы А2, В2 и С2 — с диаметром 650 мкм и более.

Техника оперативного вмешательства в группе А по разработанному способу включала в себя проведение витрэктомии, далее производилась отсепаровка внутренней пограничной мембраны с сохранением адгезии по краям отверстия, затем полученный лоскут внутренней пограничной мембраны (ВПМ) усекали по длине и укладывали внутрь отверстия, длина усеченного лоскута прямо пропорционально зависела от диаметра отверстия макулярной области сетчатки (чем больше диаметр ПМО, тем длиннее был лоскут ВПМ). Далее проводилась воздушная тампонада и пациент укладывался «лицом вниз» на 1 сутки.

Стандартная хирургическая тактика (группа В) включала в себя проведение витрэктомии, круговое механическое отделение внутренней пограничной мембраны от подлежащих слоев удаление ее единым блоком, проведение газовой тампонады и позиционирование пациента лицом вниз на 3 дня [11].

Хирургическая тактика с применением БоТП (группа С) заключалась в следующем: проводилась витрэктомия, затем круговой пилинг ВПМ, далее производилась аппликация БоТП. Для тампонады витреальной полости использовался стерильный воздух, пациенту рекомендовалось соблюдать вынужденное положение лицом вниз 1 сутки.

Повторные осмотры пациентов проводили через 14 дней, 1 месяц, 6 месяцев и 1 год после оперативного вмешательства.

Характеристика групп пациентов, включенных в исследование, представлена в таблице 1. Нами не было выявлено статистически значимых отличий в базовых показателях пациентов до оперативного вмешательства.

Статистический анализ и визуализация полученных данных проводилось с использованием среды для статистических вычислений R 4.2.2 (R Foundation for Statistical Computing). Были использованы методы параметрической и непараметрической статистики. Различия считались статистически значимыми при значении p<0,05.

Результаты

Всем пациентам было выполнено витреоретиналь-ное вмешательство в полном объеме на аппарате «Constellation». В ходе оперативного вмешательства и после него осложнений не наблюдалось.

Анатомический результат оперативного лечения полных макулярных отверстий оценивали по данным СОКТ спустя 14 дней после операции, далее контроль проводился на каждом сроке наблюдения для выявления или исключения рецидива патологии. Успешное закрытие ПМО в группе пациентов, прооперированных по разработанному способу было достигнуто в 98,9% случаев (подгруппа А 1 и А 2 — 100 и 96,9%, соответственно), в группе с применением богатой тромбоцитами плазмы — в 96,9% случаев (подгруппа С 1 и С 2 — 100 и 90%, соответственно), в

Табл. 1. Базовые показатели пациентов исследуемых групп

|

Харак-тери-стика |

Группа A N = 93 |

Группа A1 N = 61 |

Группа A2 N = 32 |

Группа B N = 98 |

Группа B1 N = 64 |

Группа B2 N = 34 |

Группа C N = 32 |

Группа C1 N = 22 |

Группа C2 N = 10 |

P |

|

Пол |

0,866 |

|||||||||

|

Ж |

70 (75,3%) |

45 (73,8%) |

25 (78,1%) |

81 (82,7%) |

53 (82,8%) |

28 (82,4%) |

25 (78,1%) |

17 (77,3%) |

8 (80%) |

|

|

М |

23 (24,7%) |

16 (26,2%) |

7 (21,9%) |

17 (17,3%) |

11 (17,2%) |

6 (17,6%) |

7 (21,9%) |

5 (22,7%) |

2 (20%) |

|

|

Возраст (лет) |

66,1 (6,1) |

65,6 (6,2) |

67,2 (5,9) |

65,9 (5,4) |

64,8 (5,3) |

67,9 (5,2) |

67,1 (5,7) |

66,4 (6,3) |

68,6 (3,9) |

0,07 |

|

D min (мкм) |

580 (481 ‒ 712) |

510 (462 ‒ 573) |

764,5 (707,5 ‒ 853) |

578,5 (484,5 ‒ 732) |

513,5 (463 ‒ 571) |

782,5 (718 ‒ 856,5) |

565,5 (470,5 ‒ 688) |

496 (458,5 ‒ 576) |

768 (716,5 ‒ 802) |

<0,001 |

|

D max (мкм) |

1044 (885 ‒ 1241) |

916 (791 ‒ 1047) |

1293,5 (1132,5 ‒ 1470) |

1019 (835,5 ‒ 1255,5) |

919,5 (777,2 ‒ 1012,5) |

1312,5 (1139,5 ‒ 1501,5) |

1003 (833 ‒ 1161) |

887,5 (823,5 ‒ 1009,5) |

1353,5 (1134,5 ‒ 1470) |

<0,001 |

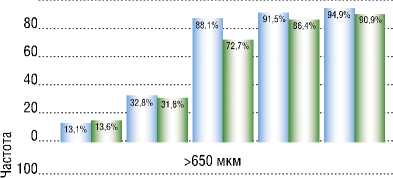

группе пациентов, которым хирургическое вмешательство осуществлялось по стандартной методике, — 92,9% (подгруппа В 1 и В 2 — 96,9 и 85,3%, соответственно). Однако стоит отметить, что статистически значимых отличий по закрытию ПМО между группами не наблюдалось.

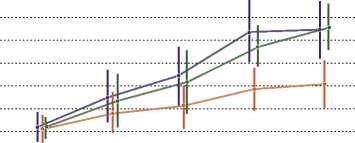

При оценке функциональных результатов во всех группах было выявлено повышение максимальной кор-регированной остроты зрения на всех сроках наблюдения (Рис. 1). На сроке наблюдения 14 суток после операции статистически значимых различий между группами выявлено не было. На сроке наблюдения 1 месяц МКОЗ была статистически значимо выше в подгруппах пациентов А1 и А2, прооперированных по разработанному способу, в сравнении с подгруппами В1 и В2, оперированных по стандартной методике (p<0,001 и p = 0,001, соответственно). Статистически значимое отличие было выявлено и в группе C1 по сравнению с B1 (p = 0,001). Других статистически значимых отличий на данном сроке наблюдения выявлено не было. К сроку 6 месяцев величина МКОЗ оказалась достоверно выше в подгруппах пациентов, прооперированных по предложенному способу и с применением богатой тромбоцитами плазмы (А1, А2, С1, С2) по сравнению с подгруппами пациентов, оперативное лечение которых было выполнено по стандартной хирургической технике (В1, В2 (p<0,01)). Статистически значимых различий между группами А1, А2 и С1, С2 выявлено не было (p>0,01).

Пациентам, которым в ходе оперативного вмешательства был применен разработанный способ либо аппликация БОТП, до и после оперативного вмешательства проводилась микропериметрия. Оценивалась центральная светочувствительность и стабильность фиксации взора. Данных микропериметрического исследования у пациентов, оперативное лечение которых выполнялось по стандартному методу, не было (архивные данные).

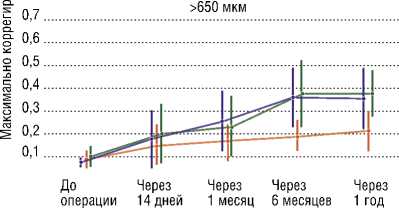

До оперативного лечения по данным микроперме-трии группы (и подгруппы) были сопоставимы. На сроке наблюдения 14 суток наблюдалось некоторое снижение центральной светочувствительности во всех подгруппах, что вероятно связано с частичной травматизацией клеток Мюллера. При этом в группе С наблюдалось меньшее снижение данного показателя, однако на данном сроке

<650 мкм

— Группа А —— Группа В — Группа С

Рис. 1. Динамика максимально коррегированной остроты зрения в группах пациентов.

наблюдения статистически значимые различия наблюдались только между подгруппами A1 и С1 (p = 0,005), между группами с диаметром отверстия свыше 650 мкм различий не наблюдалось (p = 0,661). Далее отмечался достоверный прирост данного показателя к сроку наблюдения 6 месяцев, статистических различий между группами не отмечалось, схожая тенденция наблюдалась и на сроке наблюдения в один год (Рис. 2).

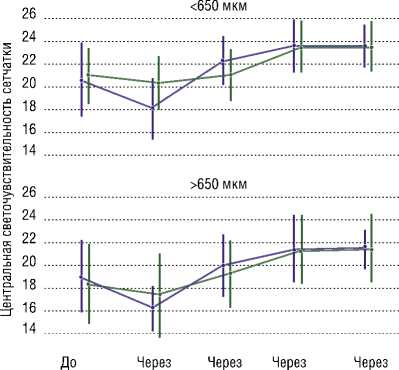

Статистически значимых отличий между группами в отношении динамики стабилизации фиксации не наблюдалось на всем протяжении наблюдения: как до операции (p = 0,943), так и через 14 дней (p = 0,53), 1 месяц (p = 0,25), 6 месяцев (p = 0,605) и 1 год после операции (p = 0,849). При этом во всех группах отмечалось статистически значимое увеличение стабилизации фиксации после лечения (Рис. 3).

Выводы

Проведенное лечение (витреоретинального вмешательства) по поводу ПМО большого диаметра во всех группах продемонстрировало хорошие анатомические

операции 14 дней 1 месяц 6 месяцев 1 год

---Группа А ---Группа С

Рис. 2. Динамика центральной светочувствительности в группах пациентов.

%

. <650мкм

Группа A I I Группа С

Рис. 3. Динамика частоты стабилизации фиксации в группах пациентов.

результаты: в группе пациентов, прооперированных по разработанному способу, — 98,9%, в группе с применением аппликации БОТП — 96,9%, в группе с применением стандартной хирургической техники — 92,9%. При этом стоит отметить, что статистически значимых различий в попарном сравнении групп не наблюдалось.

Разработанный нами способ продемонстрировал более высокую функциональную эффективность в сравнении со стандартной хирургической техникой (показатели МКОЗ статистически значимо выше как в подгруппах пациентов с ПМО диаметром до 650 мкм, так и свыше 650 мкм).

Функциональные результаты в группах А (разработанный способ) и С (аппликация БОТП) были статистически сопоставимы как по данным визометрии, так и микропериметрии.

Результаты данного исследования стоит учитывать для планирования хирургического вмешательства по поводу ПМО большого диаметра.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Результаты применения различных подходов к оперативному лечению больших полных макулярных отверстий

- Самойлов А.Н., Хайбрахманов Т.Р., Фазлеева Г.А., Самойлова П.А. Идиопатический макулярный разрыв: история и современное состояние проблемы // Вестник офтальмологии. — 2017. — 133(6). — С.128-134. doi: 10.17116/oftalma20171336131-137.

- Куликов А.Н., Чурашов С.В., Попов Е.М. Методы лечения макулярного разрыва — история и перспективы // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. — 2021. — №16(1). — С.135-138. doi 10.25881/BPNMSC.2021.14.53.026.

- Michalewska Z, Michalewski J, Adelman R, Nawrocki J. Inverted internal limiting membrane flap technique for large macular holes. Ophthalmology. 2010; 117(10): 2018-2025. doi: 10.1016/j.ophtha.2010.02.011.

- Патент РФ на изобретение №2684183/04.04.2019. Бюл. №10. Самойлов А.Н., Хайбрахманов Т.Р., Фазлеева Г.А., Фазлеева М.А., Самойлова П.А. Способ хирургического лечения полного макулярного отверстия большого диаметра при миопии высокой степени.

- Патент РФ на изобретение №2715989/04.03.2020. Бюл. №7. Самойлов А.Н., Хайбрахманов Т.Р., Фазлеева Г.А., Самойлова П.А., Фазлеева М.А. Способ хирургического лечения полного макулярного отверстия, ставшего причиной регматогенной отслойки сетчатки.

- Файзрахманов Р.Р., Крупина Е.А., Павловский О.А., Ларина Е.А., Суханова А.В., Карпов Г.О. Анализ богатой тромбоцитами плазмы, полученной различными способами // MedLine.RU. Офтальмология. — 2019. — №20. — С.363-372.

- Gaudric A, Massin P, Paques M, et. al. Autologous platelet concentrate for the treatment of fullthickness macular holes. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1995; 233(9): 549-554. doi: 10.1007/bf00404704.

- Арсютов Д.Г. Использование аутологичной кондиционированной плазмы, обогащённой тромбоцитами, в хирургии регматогенной отслойки сетчатки с центральным и периферическими разрывами // Acta Biomedica Scientifica. — 2019. — №4(4). — С.61-65. doi: 10.29413/ABS.2019-4.4.8.

- Ullrich S, Haritoglou C, Gass C, et al. Macular hole size as a prognostic factor in macular hole surgery. Br. J. Ophthalmol. 2002; 8: 390-393. doi: 10.1136/bjo.86.4.390.

- Williams GA. Relationship between macular hole size and the potential benefit of internal limiting membrane peeling. Br. J. Ophthalmol. 2006; 90: 1216-1217. doi:10.1136/bjo.2006.097600.

- Самойлов А.Н., Фазлеева Г.А., Хайбрахманов Т.Р., Самойлова П.А., Фазлеева М.А. Ретроспективный анализ результатов хирургического лечения макулярных разрывов большого диаметра (собственный опыт) // Казанский медицинский журнал. — 2018. — №99(2). — С.341-344. doi: 10.17816/KMJ2018-341.