Результаты применения смешанных культур почвенных водорослей для биоремедиации почв, загрязненных нефтепродуктами

Автор: Чижевская М.В., Миронова В.А., Фомина Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 12, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты лабораторных экспериментальных исследований эффективности применения биомассы почвенных водорослей в качестве агентов биоремедиации искусственно загрязненных нефтепродуктами субстратов. Определена целесообразность использования смешанных аль-гокультур для снижения суммарной концентрации нефтепродуктов в искусственно созданных грунтах.

Биоремедиация, альгокультура, загрязнение, субстрат

Короткий адрес: https://sciup.org/14083507

IDR: 14083507 | УДК: 631.48

Текст научной статьи Результаты применения смешанных культур почвенных водорослей для биоремедиации почв, загрязненных нефтепродуктами

Введение . Контаминация почв нефтью является особым видом экологического загрязнения окружающей среды, который приводит к глубокому изменению всех основных характеристик почвы - морфологических, физических, химических и биологических свойств [Славнина и др., 1989; Хазиев и др., 1988; 1998; Узбек, 2000; Колесников и др., 2007; Ротина и др., 2008]. Все это и определяет потерю почвами плодородия и отторжение их из сельскохозяйственного землепользования, загрязнение углеводородами нефти и сопутствующими токсическими веществами сопредельных сред и негативное воздействие на живые организмы [Вальков, 2004]. Причины данного феномена связаны со сложным составом нефти, часто ее «залповым» поступлением в почвы, высокой подвижностью, способностью циркулировать между различными компонентами экосистем (включая биоту) и ее персистентностью [Тыныбаева, 2006; Ротина, 2010]. Кроме того, установлено, что загрязнение почв нефтепродуктами (НП) приводит к упрощению структуры почвенных альго-цианобактериальных комплексов (альгоценозов) и значительно ухудшает биологические свойства почвы [Фомина, Чижевская, 2013].

Биологическая деградация нефти в окружающей среде начинается микроорганизмами-деструкторами, поэтому важно, чтобы их численность была высокой (особенно на начальном этапе восстановления экосистемы) [Новоселова, 2008]. Это не всегда возможно, поскольку микробоценоз страдает от токсического шока, вызываемого поступлением больших количеств нефти в случае разлива, и численность микроорганизмов сокращается. Внесение дополнительных количеств эффективных микроорганизмов-деструкторов (биодеструкторов) позволяет усилить и ускорить разрушение нефти. Использование нефтеокисляющих микроорганизмов для очистки почвы является не новой, но и недостаточно изученной областью исследований [Клюянова, 2009; Сангаджиева и др., 2003, 2004]. Перспективным направлением также является использование смешанных культур почвенных водорослей в восстановлении нормального экологического статуса почв после техногенного воздействия. Проблема остается на сегодняшний день актуальной, особенно в связи с растущей потребностью в повышении интенсивности и эффективности процесса биологического восстановления.

Наиболее распространенными среди загрязнителей окружающей среды являются нефтепродукты, в частности горюче-смазочные материалы (ГСМ), которые широко применяются во всех видах хозяйственной деятельности человека [Гайворонский и др., 2007]. Определено, что эффективным и экологически безопасным современным методом очистки почв от загрязнений горюче-смазочными материалами является биоремедиация - комплекс методов очистки вод, грунтов и атмосферы с использованием метаболического потенциала биологических объектов - растений, грибов, насекомых, червей и других организмов [Алиев, 1997; Анзурьян, 2009]. В результате постоянного использования ГСМ регулярно возникает опасность неконтролируемых локальных загрязнений почвы топливом и маслами. В то же время очистка почв от загрязнения яв- ляется дорогостоящим мероприятием, в связи с чем актуальность поиска более экономически выгодных методов не вызывает сомнений. Биологическая очистка является оптимальным способом очистки и восстановления жизнеспособности почвы, так как сочетает в себе невысокую затратность при высокой эффективности и полной экологической безопасности.

Разработка методов и способов ускорения биодеградации нефтепродуктов в почве имеет большой научно-практический интерес. В этой связи представляются наиболее оригинальными результаты опытов по моделированию в полевых и лабораторных условиях определенных экологических ситуаций, характерных для процессов загрязнения среды нефтью [Гайворонский и др., 2008; Водопьянов, 2008]. Необходима разработка новых подходов к рекультивации загрязненных почв, основанных на активизации микробоценозов с учетом специфики почвенно-климатических условий [Киреева, 1994; Матенькова, 2008].

Цель исследований. Оценка результативности применения смешанных цианобактериальноводорослевых культур (ЦБВ) для биоремедиации нефтезагрязненных субстратов.

Объекты и методы исследований. Объектом нашего исследования стали модельные комплексные субстраты (песок : торф - в соотношении 1:1), загрязненные авиационным керосином (исходная концентрация представлена в таблице). Исследуемые субстраты состояли из промытого дистиллированной водой и прокаленного речного песка с добавлением промытого и высушенного до постоянной массы измельченного торфа.

В полученные субстраты (масса сосудов - 250 г) вносили керосин, тщательно перемешивали и определяли начальную концентрацию нефтепродуктов в почве, затем вносили жидкую культуру, содержащую биомассу почвенных водорослей, в объеме 50 мл. Биомасса водорослей была получена в лабораторных условиях на водной среде Громова при естественном освещении.

Количество биомассы определяли весовым экспресс-методом, актуальным для полевых условий: 10 мл равномерно перемешанной водной культуры водорослей фильтровали на фильтре «белая лента», просушивали при комнатной температуре до полного высыхания фильтра и взвешивали. Средняя биомасса почвенных водорослей в водной культуре составила 4,5 ±0,015 г/л жидкой средообразующей культуры. Общий флористический состав смешанной биокультуры был представлен одноклеточными зелеными водорослями рода Chlorella , представителями семейства Chlorococcaceae , а также цианобактериями родов: Synechocystis, Nostoc и Phormidium.

Для определения исходной концентрации нефтепродуктов в почвах используется флуориметрический метод измерения массовой доли нефтепродуктов в почве с помощью «Флюората-02м» (ПНД Ф 16.1:2.21-98). Использовали метод люминесцентного анализа, который отличается от традиционных фотометрических методов высокой чувствительностью и селективностью. Необходимым условием для проведения точного анализа является очистка гексанового экстракта на хроматографической колонке, заполненной оксидом алюминия, что обеспечивает получение результатов, исключающих погрешность в измерении суммарной концентрации нефтепродуктов, вызванную присутствием органических соединений биомассы водорослей.

Было заложено 12 опытных образцов, по три повторности для каждого субстрата, отличающихся по количеству внесенного керосина (загрязнителя). Определение остаточной концентрации нефтепродукта проводилось в динамике на 7-й, 14-й и 30-й день.

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ изменения общей концентрации нефтепродуктов в исследуемых опытных образцах искусственных грунтовых смесей представлен в таблице и свидетельствует о снижении количества нефтепродуктов в анализируемых субстратах после инкубации в течение 30 суток от 10–15 до 6, 7–12,2 мг/кг почвы соответственно в вариантах до и после внесения биомассы. Так, суммарная концентрация нефтепродуктов в контрольном образце за 30 суток экспозиции снизилась до 9,2 мг/кг почвы, что вполне объяснимо остаточным присутствием биологических деструкторов в торфе.

Снижение суммарной концентрации нефтепродуктов в образце № 1 было зафиксировано уже на 7-е сутки лабораторного эксперимента от 10,0 до 9,5 мг/ кг почвы. В среднем на 30-е сутки суммарное количество НП в 1-м образце составило 6,7 мг/ кг почвы.

В образец № 2 было внесено в 1,5 раза больше нефтепродуктов, чем в другие опытные варианты, для установления возможной зависимости биоремедиационной активности почвенных водорослей от их концентрации. Проведенные исследования показали, что скорость деструкции нефтепродуктов во 2-м образце несколько снижена, причем за первые 7 суток эксперимента содержание НП уменьшилось от 15,0 до 14,8 мг/кг почвы, а на 30-е сутки до 12,2 мг/ кг почвы.

Суммарная концентрация НП в модельных субстратах при загрязнении авиационным керосином, мг/кг почвы

|

Опытный вариант |

Исходная суммарная концентрация НП, мг/кг |

Суммарная концентрация НП, мг/кг |

||

|

7-й день |

14-й день |

30-й день |

||

|

Контроль (без внесения биомассы) |

10,0±0,1 |

10,0±0,1 |

10,0±0,1 |

9,2±0,3 |

|

1 |

10,0±0,2 |

9,5±0,1 |

8,0±0,1 |

6,7±0,09 |

|

2 |

15,0±0,3 |

14,8±0,3 |

13,6±0,2 |

12,2±0,2 |

В процессе выполнения исследования были получены результаты, свидетельствующие о целесообразности применения смешанной циановодорослевой культуры в качестве ремедиационной биомассы и агентов для формирования экологической безопасности почв, загрязненных горюче-смазочными материалами (авиационным керосином).

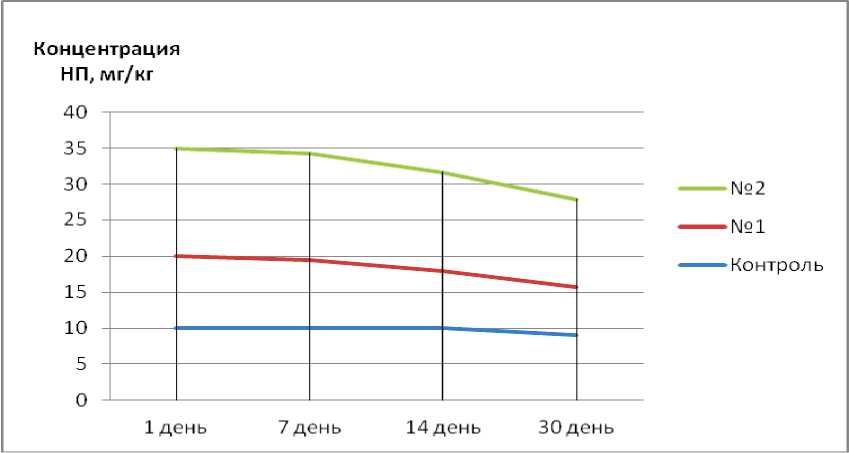

Динамика изменения концентрации нефтепродуктов в опытных субстратах представлена на рисунке 1. Расчет эффективности применения биомассы почвенных водорослей в качестве агентов биоремедиации производился по общепринятой формуле

Э=

С нач. –С конечн.

С нач.

× 100% ,

где Э – эффективность, %; С нач. – начальная концентрация НП; С конечн. – конечная концентрация НП в опытных субстратах.

Рис. 1. Динамика изменения суммарной концентрации нефтепродуктов в опытных субстратах, мг/кг почвы

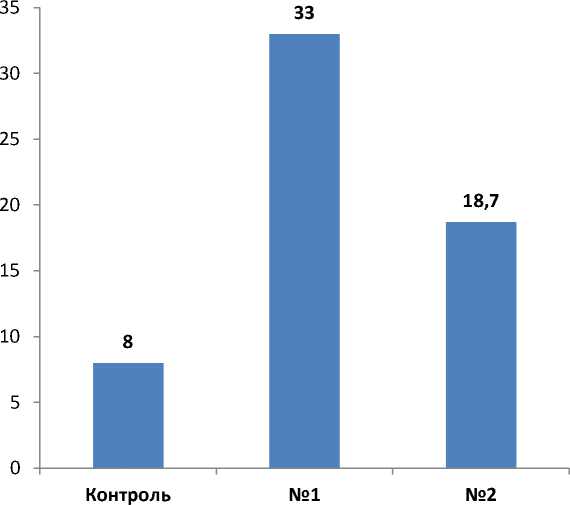

Согласно проведенным расчетам, наибольшая эффективность установлена для первого опытного образца – 33 %, тогда как во 2-м образце эффективность деструкции керосина была ниже и составила 18,7 % (рис. 2). Снижение эффективности биоремедиационных свойств циановодорослевой биомассы при увеличении количества керосина в субстрате (образец № 2) может свидетельствовать о нарастающем токсичном влиянии загрязнителя.

Исследование показало, что при дальнейших опытах необходимо провести корреляционный анализ и определить зависимость между количеством загрязняющего вещества и показателями видового разнообразия циановодорослевых сообществ, используемых для очистки почвы.

■ эффективность, %

Рис. 2. Эффективность биоремедиационных свойств биомассы почвенных водорослей в искуственных субстратах, загрязненных керосином, %

В целом эффективность расхода используемой экспериментальной биомассы ЦБВ культур для восстановления техногенно загрязненного субстрата составляет в среднем 18,7–33 %, при этом ошибка опыта составляет 3–4 %.

Биологический метод восстановления загрязненных экосистем является экологически безопасным и обоснованным, так как не приводит к дополнительной токсической нагрузке. При относительно невысокой себестоимости и быстроте получения биомассы смешанных культур почвенных водорослей и цианобактерий в настоящее время применение биопрепаратов является экономически целесообразным и перспективным.

Заключение. Проведенные исследования позволили оценить эффективность использования ассоциированной экспериментальной биокультуры цианобактериально-водорослевых сообществ для биоремедиации техногенно загрязненных субстратов. Определен ряд актуальных задач, требующих решения в рамках данной тематики. Среди основных вопросов: определение видоспецифичности биоремедиционных свойств микроскопических водорослей и их приуроченности к изучаемому субстрату; необходимость установления видового разнообразия и видов-индикаторов среди эдафофильных водорослей, которые будут наиболее эффективны для использования в ремедиационных технологиях сибирских почв с учетом климатических и агрохимических особенностей. Для предотвращения накопления в почве токсичных веществ, выделяемых цианобактериями, необходимо определить безопасный баланс их содержания в биомассе. С целью оптимизации использования лабораторного метода в полевых условиях необходимо усовершенствование методики экспресс-анализа биомассы почвенных водорослей (для больших объемов).