Результаты психологического тестирования здоровых молодых мужчин и женщин из семей с отягощенным по ишемической болезни сердца и сахарному диабету анамнезом

Автор: Бехбудова Д.А.

Журнал: Евразийский кардиологический журнал @eurasian-cardiology-journal

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Настоящее исследование посвящено изучению частоты встречаемости поведения типа А и высоких уровней нейро-тизма в группах здоровых молодых мужчин и женщин из семей с отягощенным по ишемической болезни сердца (ИБС) и сахарному диабету (СД) анамнезом. Исследование проводили с помощью психологических опросников Дженкинса и Айзенка. Установлена высокая частота встречаемости поведения типа А, высокого уровня нейротизма, а также их сочетаний в группах мужчин из семей с отягощенным по ИБС и СД анамнезом. Женские группы характеризовала значительно меньшая частота встречаемости поведения типа «А», а также случаев сочетания типа А с высоким уровнем нейротизма. Таким образом, среди здоровых молодых мужчин из семей с отягощенным по ИБС и СД анамнезом выявлено достаточное количество лиц с высоким риском ИБС, нуждающихся в профилактических мероприятиях с привлечением профессиональных психологов.

Здоровые молодые мужчины и женщины, тип поведения а, нейротизм, ишемическая болезнь сердца, профилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/14342822

IDR: 14342822

Текст научной статьи Результаты психологического тестирования здоровых молодых мужчин и женщин из семей с отягощенным по ишемической болезни сердца и сахарному диабету анамнезом

Сведения об авторе:

Бехбудова

Джамиля Акперовна

К.м.н., заведующая отделением профилактической кардиологии, Научно-исследовательский институт кардиологии им. акад. Д. Абдуллаева МЗ Азербайджанской Республики, Адрес: AZ 1072, Азербайджанская Республика, г. Баку, пр. Ф. Хойского, 101 А;

Как известно, наряду с основными факторами риска (ФР) важную роль в возникновении и течении сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) играют психологические и социальные факторы [1,2,3,4].

По мнению Вейна А.М. и соавт. [5], как инфекционный агент является специфическим фактором для инфекционных заболеваний, так и специфический личностный конфликт, характерный для неврозов и психосоматических заболеваний, может определять тип болезни, а неспецифические психосоциальные стрессорные факторы, вызывая ослабление психологических защит, влияют на время дебюта, обострений и течение болезни.

К психологическим факторам риска наряду с другими относятся психологические характеристики людей (тип поведения, эмоциональные состояния, темперамент, черты характера, защитные механизмы и др.).

В литературе довольно много работ, посвященных исследованию влияния стрессогенных особенностей личности (поведение типа А) на возникновение и течение ишемической болезни сердца (ИБС) [6,7].

Существует мнение, согласно которому поведение типа А повышает возможность встречи со стрессовыми событиями. Реакция на определенные события у людей с поведением типа А отличается большим дискомфортом, и они более готовы к развитию сердечно-сосудистой патологии, чем тип Б [8].

В качестве одного из важнейших компонентов поведения типа А считается нейротизм [9,10]. Нейротизм – понятие, синонимичное тревожности, проявляется как эмоциональная неустойчивость, напряженность, эмоциональная возбудимость, депрессивность.

В ряде исследований по изучению психологических особенностей лиц типа А была выявлена связь определенных черт поведения типа А с нейротическими проявлениями личности и показателями интроверсии по опроснику Айзенка. По данным некоторых авторов лица с поведением типа А психологически отличаются от лиц с поведением типа Б по выраженности нейро-тизма [10,11].

В литературе имеются сведения по исследованиям, в которых проводилось сравнение различных методов определения поведенческого типа А с точки зрения их предсказательной ценности в отношении ССЗ. Было показано, что наиболее сильным предиктором новых случаев ИБС является опросник Дженкинса, сокращенный вариант которого может успешно применяться для скринингового обследования [12].

Учитывая вышеизложенное, целью настоящего исследования явилось изучение частоты встречаемости поведения типа А и высоких уровней нейротизма в группах здоровых молодых мужчин и женщин из семей с отягощенным по ИБС и сахарному диабету (СД) анамнезом при профилактическом обследовании.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Сравнительный анализ данных настоящего исследования проводился в 3-х группах пациентов: 1 группа – здоровые молодые мужчины (ср. возраст – 23,5±1,2 лет) и женщины (ср. возраст – 26,5±1,5 лет), отцы которых перенесли инфаркт миокарда (ИМ) в возрасте моложе 55 лет, т.е. с фактором НО по ИБС; 2 группа – здоровые молодые мужчины (ср. возраст – 29,4±1,3 лет) и женщины (ср. возраст – 30±1,7 лет), среди кровных родственников 1-й степени родства которых имелись случаи заболевания инсулиннезависимой формой СД, т.е. с фактором наследственной отягощенности (НО) по СД; 3 группа (контрольная) – здоровые молодые мужчины (ср. возраст – 23,3±1,1 лет) и женщины (ср. возраст – 25,7±1,6 лет) из семей без случаев ССЗ и СД.

Для решения поставленных в настоящем исследовании задач в комплексное обследование пациентов были включены следующие методы: тестирование по опроснику Jenkins Aktivity Survey (JAS) для выявления поведения типа А и исследование основных свойств личности (экстраверсия-интроверсия и нейротизм) с помощью опросника Айзенка.

Опросник JAS заполнялся респондентом самостоятельно. Каждому из предложенных ответов присуждался определенный бальный вес. Далее баллы суммировались для получения итоговой оценки поведения типа А.

Ответные листы по опроснику Айзенка также заполнялись испытуемым самостоятельно. В дальнейшем, используя ключ, подсчитывали баллы по исследуемым показателям. Результаты записывались в протокол.

Статистическую обработку полученных результатов исследования проводили при использовании стандартного компьютерного пакета статистических программ (версия 2003 г.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты психологического обследования пациентов 3-х исследуемых групп представлены в таблицах 1, 2 и на рисунках 1, 2, 3.

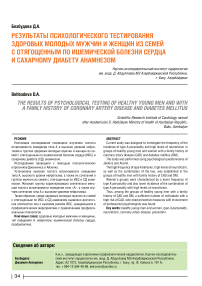

На рисунке 1 представлено распределение мужчин и женщин 3-х исследуемых групп в зависимости от выявленного психологического типа поведения.

Рисунок 1. Распределение здоровых молодых мужчин и женщин исследуемых групп в зависимости от выявленного типа поведения (в %)

Таблица 1. Распределение здоровых молодых мужчин в зависимости от выявленной типологической принадлежности личности и уровня нейротизма

|

Группы: |

n |

Типологическая принадлежность личности |

Уровень нейротизма |

||||||||||||

|

Э |

И |

Э/И |

высокий |

очень высокий |

средний |

низкий |

|||||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

1 |

29 |

7 |

24,1 |

8 |

27,5 |

14 |

48,3 |

10 |

35 |

0 |

0 |

14 |

48,3 |

5 |

17,2 |

|

2 |

33 |

4 |

12,1 |

8 |

24,2 |

21 |

63,6 |

15 |

46 |

3 |

9,1 |

13 |

39,4 |

2 |

6,1 |

|

3 |

27 |

3 |

11,1 |

10 |

37 |

14 |

51,9 |

11 |

41 |

3 |

11,1 |

10 |

37 |

3 |

11,1 |

Примечание: Э – экстраверсия; И – интроверсия; Э/И – среднее значение. Р>0,05

Как видно на представленном рисунке, в 1-й и 2-й мужских группах поведение типа А встречалось почти в равном проценте случаев (29% и 30,8%, соответственно). Среди мужчин 3-й группы частота встречаемости типа А оказалась более чем в 2 раза меньше (14,8%).

В таблице 1 представлены результаты тестирования мужчин 3-х исследуемых групп по опроснику Айзенка: во всех 3-х группах количество выявленных интровертов превышало количество экстравертов.

У 34,5% мужчин 1-й группы, 45,5% мужчин 2-й группы и 40,7% мужчин 3-й группы установлен «высокий» уровень нейротизма. Еще у 9,1% мужчин 2-й группы и 11,1% мужчин 3-й группы зафиксирован «очень высокий» уровень нейро-тизма. Среди мужчин 1-й группы такие случаи отсутствовали.

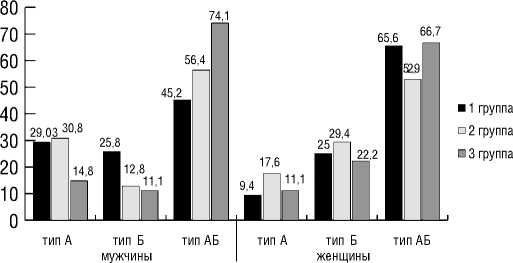

На рисунке 2 отражены данные по частоте встречаемости сочетаний поведения типа А с определенной типологической принадлежностью личности среди мужчин и женщин 3-х исследуемых групп. Как видно, сочетание типа А с интроверсией отмечено у 6,9% мужчин 1-й группы и 6,1% мужчин 2-й группы. В 3-й группе таких сочетаний оказалось еще меньше (3,7%).

Рисунок 2. Частота встречаемости сочетаний поведения типа А с определенной типологической принадлежностью личности среди здоровых мужчин и женщин исследуемых групп (в %).

Примечание: Э – экстраверсия; И – интроверсия; Э/И – среднее значение.

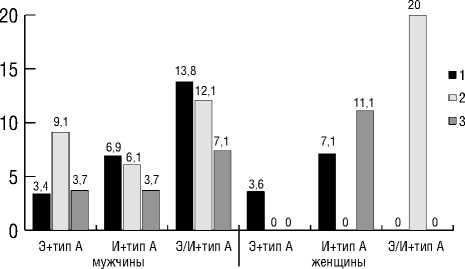

На рисунке 3 представлена частота встречаемости сочетаний «высокого» и «очень высокого» уровней нейротизма с различными типами поведения среди мужчин и женщин 3-х исследуемых групп.

Рисунок 3. Частота встречаемости сочетаний высокого и очень высокого уровней с различными типами поведения среди здоровых молодых мужчин и женщин исследуемых групп (в %)

Как видно из представленных данных, сочетание поведения типа А с «высоким» уровнем нейротизма отмечалось примерно с равной частотой среди мужчин 2-й и 3-й групп (12,1% и 11,1%, соответственно). В 1-й группе таких случаев оказалось несколько меньше (6,9%). Сочетание поведения типа А с «очень высокой» степенью нейротизма отмечено только среди мужчин 2-й группы (6,1%).

Как показано на рисунке 1, среди женщин поведение типа А встречалось в 1-й группе в 3 раза реже (9,4%), а во 2-й группе – в 2 раза реже (17,6%) по сравнению с мужчинами этих же групп. В 3-й группе частота встречаемости поведения типа А была близка по значению к таковой, отмеченной среди мужчин этой же группы, и не отличалась достоверно от величины этого показателя в первых двух женских группах (11,1%).

В женских группах значительно чаще по сравнению с типом А встречался тип Б (25%, 29,4% и 22,2%, соответственно), причем, среди женщин 2-й и 3-й групп частота встречаемости типа Б оказалась значительно выше по сравнению с мужчинами тех же групп.

Результаты тестирования женщин исследуемых групп по опроснику Айзенка представлены в таблице 2.

Как показано в таблице, среди женщин всех 3-х групп интроверсия выявлялась чаще по сравнению с экстраверсией, а также по сравнению с мужчинами тех же групп (32,1%, 26,7% и 50%, соответственно).

У 21,4% женщин 1-й группы, 33,3% женщин 2-й группы и 44,4% женщин 3-й группы установлен «высокий» уровень нейротизма (табл. 2). Во всех 3-х женских группах были выявлены случаи с наличием «очень высокого» уровня нейро-тизма (17,9%, 13,3% и 11,1%, соответственно).

Сочетание поведения типа А с интроверсией отмечено толь-

Таблица 2. Распределение здоровых молодых женщин в зависимости от выявленной типологической принадлежности личности и уровня нейротизма

|

Группы: |

n |

Типологическая принадлежность личности |

Уровень нейротизма |

||||||||||||

|

Э |

И |

Э/И |

высокий |

очень высокий |

средний |

низкий |

|||||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

1 |

28 |

6 |

24,4 |

9 |

32,1 |

13 |

46,4 |

6 |

21,4 |

5 |

17,9 |

17 |

60,7 |

0 |

0 |

|

2 |

15 |

1 |

6,7 |

4 |

26,7 |

10 |

66,7 |

5 |

33,3 |

2 |

13,3 |

8 |

53,3 |

0 |

0 |

|

3 |

18 |

1 |

5,6 |

9 |

50 |

8 |

44,4 |

8 |

44,4 |

2 |

11,1 |

8 |

44,4 |

0 |

0 |

Примечание: Э – экстраверсия; И – интроверсия; Э/И – среднее значение. Р>0,05

ко среди женщин 1-й и 3-й групп (7,1% и 11,1%). Во 2-й группе такие случаи отсутствовали (рис. 2).

Как показано на рисунке 3, сочетание поведения типа А с «высоким» уровнем нейротизма отмечено в единичных случаях среди женщин 1-й и 2-й групп (3,6% и 6,7%, соответственно), т.е. гораздо реже по сравнению мужчинами тех же групп. Сочетание типа А с «очень высоким» уровнем нейро-тизма выявлено только среди женщин 2-й группы (6,7%).

Среди женщин 3-й группы не было отмечено ни одного случая сочетания поведения типа А с «высоким» и «очень высоким» уровнем нейротизма.

В женских группах «высокий» и «очень высокий» уровни нейротизма в основном сочетались с поведением типа Б и АБ.

ОБСУЖДЕНИЕ

Учитывая литературные данные, касающиеся предсказательной ценности в отношении ИБС таких психологических характеристик личности, как поведенческий тип А и высокие уровни нейротизма, в настоящем исследовании было проведено изучение частоты встречаемости указанных психологических факторов риска в группах здоровых молодых мужчин и женщин с фактором НО по ИБС и СД, а также для сравнения из семей без случаев ССЗ и СД.

Анализ полученных в настоящем исследовании данных позволил установить высокую частоту встречаемости поведения типа А среди здоровых молодых мужчин 1-й и 2-й групп. Обращает также на себя внимание частая встречаемость «высокого» уровня нейротизма в указанных группах. При этом среди мужчин 2-й группы были выявлены еще и единичные случаи с «очень высоким» уровнем нейротизма. В этой же группе достаточно часто для здоровых молодых мужчин отмечалось сочетание поведения типа А с «высоким» и «очень высоким» уровнями нейротизма. Несколько в более выгодном положении оказалась 1-я группа, в которой сочетание типа А и «высокого» уровня нейротизма встречалось почти в 2 раза реже по сравнению со 2-й группой, а «очень высокий» уровень нейротизма полностью отсутствовал. Возможно, это связано с более молодым возрастом пациентов 1-й группы.

3-ю (контрольную) группу мужчин от первых 2-х групп отличала значительно меньшая частота встречаемости поведения типа А. В то же время «высокий» и «очень высокий» уровни нейротизма, а также сочетание типа А с «высоким» уровнем нейротизма выявлялись в этой группе с частотой близкой к таковой во 2-й группе.

В отличие от мужских групп, женские группы характеризовала меньшая частота встречаемости поведения типа А. В женских группах значительно чаще, по сравнению с поведе- нием типа А, определялось поведение типа Б.

В то же время обращает на себя внимание частая выявля-емость «высокого» уровня нейротизма не только среди женщин первых 2-х групп, но и в 3-й (контрольной) группе. Частота встречаемости «очень высокого» уровня нейротизма среди женщин первых 2-х групп оказалась даже выше по сравнению с мужскими группами. В 3-й (контрольной) группе «очень высокий» уровень нейротизма выявлялся значительно реже по сравнению с первыми двумя группами.

Сочетание поведения типа А с «высоким» уровнем нейро-тизма среди здоровых женщин первых 2-х групп встречалось значительно реже по сравнению мужчинами тех же групп. Среди женщин 2-й группы отмечены единичные случаи сочетания типа А с «очень высоким» уровнем нейротизма.

В отличие от первых 2-х групп среди женщин 3-й (контрольной) группы вышеуказанные сочетания полностью отсутствовали.

Как видно из представленных данных, в женских группах различия между основными и контрольной группами оказались более отчетливыми по сравнению с мужскими группами.

Отмеченная в настоящем исследовании частая встречаемость «высокого» уровня нейротизма среди здоровых молодых мужчин и женщин всех исследованных групп в определенной степени может быть связана с высокими требованиями современных условий жизни (социальные и экономические преобразования общества, высокие технологии, сложные программы обучения и т.д.) к адаптационным системам организма.

Как было отмечено выше, по мнению ученых сочетание типа А и высоких уровней нейротизма повышает риск развития ИБС [13]. В настоящем исследовании такие сочетания преимущественно определялись среди здоровых молодых мужчин исследованных групп. Причем, если ориентироваться только на частоту сочетаний типа А с высокими уровнями нейротизма, то можно думать о сравнительно низкой частоте встречаемости лиц с высоким риском ИБС в основных группах, не отличающейся от таковой в контрольной группе. Однако, принимая во внимание высокую частоту встречаемости поведения типа А в группах мужчин с НО по ИБС и СД, значительно превосходящую этот показатель в контрольной группе, нельзя не учитывать молодой возраст обследованных и возможность повышения уровня нейротизма с течением времени.

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что среди здоровых молодых мужчин из семей с отягощенным по ИБС и СД анамнезом имеется достаточное количество лиц с высоким риском ИБС, нуждающихся в профилактических мероприятиях с привле- чением профессиональных психологов для решения вопросов по методам психологической коррекции поведения типа А в каждом конкретном случае для профилактики возможных новых случаев ИБС в дальнейшем.

Список литературы Результаты психологического тестирования здоровых молодых мужчин и женщин из семей с отягощенным по ишемической болезни сердца и сахарному диабету анамнезом

- Копина О.С., Суслова Е.А., Заикин Е.В. Популяционное исследование психосоциального стресса как фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиология 1996; 3: 53-56.

- Чазов Е.И., Оганов Р.Г., Погосова Г.В. и соавт. Депрессивная симптоматика ухудшает прогноз у больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца: первые результаты проспективного российского многоцентрового исследования КООРДИНАТА. Кардиология 2007; 10:24-30.

- Оганов Р.Г., Погосова Г.В., Колтунов И.Е. и соавт. Депрессивная симптоматика ухудшает прогноз сердечно-сосудистых заболеваний и снижает продолжительность жизни больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца. Кардиология 2011; 2:59-66.

- Фишман Б.Б., Кочанов И.Н., Хорошевская А.И. и соавт. Особенности распространенности психогенных факторов риска среди больных артериальной гипертензией различных степеней по критериям доказательной медицины. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии 2014; 10 (2): 184-189.

- Вейн А.М., Дюкова Г.М., Ступа М.В. Психосоциальные факторы и болезнь. Советская медицина 1988; 3:46-51.

- Anda R., Williamson D., Jones D. Depressed affect, hopelessness, and the risk of ischemic heart disease in a cohort of U.S. adults. Epidemiology 1993; 4:285-294.

- Miller T.Q., Smith T.W., Turner C.W. et al. A meta-analytic review of research on hostility and physical health. Psychol. Bull. 1996; 119:322-348.

- Byrne D.G. Psychophysiological Risk Factors of Cardiovascular Diseases, Psychosocial Stress, Personality and Occupational Specificity. Praha, 1982; suppl. 3:195.

- Mertens C. Psychologic etiology in CV-disorders: basic findings and new trend. Activ Nerv. Sup., 1984; vol.26: p. 139141.

- Byrne D.G., Rosenman R.H. Type A behaviour and the experience of affective discomfort. J. Psychosom. Res., 1986; vol.30: p. 663-672.

- Hallstrom T., Lapidus L., Bengtsson C., Edstrom K. Psychosocial factors and risk as ischaemic heart disease and death in women: A twelve year follow-up of participants in the population study of women in Gothenburg, Sweden. J. Psychosom.Res., 1986; vol.30: p.451-459.

- Положенцев С.Д., Руднев Д.А. Поведенческий фактор риска ишемической болезни сердца. Ленинград, «наука», 1990:171 с.

- Van Doorrmen L.J. The coronary risk personality: psychological and psychophysiological aspects. Psychotherap. Psychosom., 1980; vol.24: p. 279-284.