Результаты реимплантации корня аорты в протез у пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты и недостаточностью аортального клапана

Автор: Чернявский А.М., Хван Дмитрий Сергеевич, Альсов С.А., Сирота Д.А., Ляшенко М.М.

Журнал: Патология кровообращения и кардиохирургия @journal-meshalkin

Рубрика: Ишемическая болезнь сердца

Статья в выпуске: 4 т.19, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель Оценка результатов клапаносохраняющей операции реимплантации корня аорты в протез в сравнении с операцией реимплантации аортального клапана в протез при хирургической коррекции аневризм восходящего отдела аорты с сопутствующей аортальной недостаточностью. Материал и методы В рамках проводимого проспективного слепого рандомизированного исследования с 2011 по 2015 г. 64 пациентам выполнили клапаносохраняющую операцию на восходящем отделе аорты. Критерий включения - наличие аневризмы восходящего отдела аорты более 4,5 см с сопутствующей аортальной недостаточностью. Пациентов разделили на 2 группы: группа FS - операция реимплантации корня аорты в протез по модифицированной методике Florida Sleeve (n = 32), группа D - операция реимплантации аортального клапана в протез по методике David (п = 32). Средний возраст больных составил 57±13 (23-73) лет в группе FS и 55±11 (15-72) лет в группе D (р = 0,54). Доля мужчин - 78% в обеих группах (р>0,99). У 6% в группе FS и 9% в группе D выявили синдром Марфана (р>0,99). Средний диаметр аорты на уровне синусов Вальсальвы составил 51 ±7 и 56±10 мм (р = 0,09), аортальная недостаточность - 2,6±0,7 и 2,8±0,8 (р = 0,15) в группе FS и D соответственно. Конечный диастолический размер - 5,5±0,7 мм в группе FS и 5,9±1,0 мм в группе D (р = 0,09). Всем пациентам выполняли эхокардиографию до, после операции и в отдаленном периоде. Результаты В отдаленном периоде аортальная недостаточность - в группе FS 1,2±0,1 и группе D 1,3±0,6 (р = 0,72). Конечный диастолический объем составил 123±23 мл в группе FS и 139,6±80 мл в группе D (р = 0,77). При сравнении послеоперационных осложнений статистически достоверной разницы не выявили. Общая 30-дневная госпитальная летальность - 7,8%. Зарегистрировали 2 (6,3%) летальных исхода в группе FS и 3 (9,4%) в группе D (р = 0,5). В отдаленном периоде наблюдения зарегистрировали 2 летальных случая в группе FS и 1 в группе D. Поздняя летальность составила 6,3% в группе FS и 3,1% в группе D (р>0,99). 4-летняя кумулятивная выживаемость - 84,3 и 84,8% (р = 0,94) в группах FS и D соответственно. Свобода от аортальной недостаточности более 2+ степени через 4 года составила 88,9% в группе FS и в 87,7% группе D (р = 0,88). Заключение Реимплантация корня аорты в протез позволяет упростить и ускорить выполнение реконструкции корня аорты у пациентов с аневризмой корня аорты с сопутствующей аортальной недостаточностью, демонстрируя сопоставимые результаты с методикой реимплантации аортального клапана в протез в отдаленном периоде наблюдения.

Аорта, аортальная недостаточность, клапаносохраняющие операции

Короткий адрес: https://sciup.org/142140702

IDR: 142140702

Текст научной статьи Результаты реимплантации корня аорты в протез у пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты и недостаточностью аортального клапана

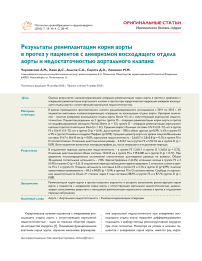

Рис. 1. Дизайн исследования

решенных вопросов. Наверное, самый важный – какой метод для хирургической коррекции выбрать у данной группы пациентов [2].

Результаты при выполнении клапаносохраняющих методик, в сравнении с полным замещением аортального клапана клапаносодержащим кондуитом, позволяют говорить о высоком качестве жизни у пациентов и влияют на выбор хирурга в сторону сохранения нативного клапана [3, 4]. Опубликованная в 1992 г. David T.E. методика реимплантация аортального клапана в синтетический протез при аневризме восходящего отдела аорты с сопутствующей аортальной недостаточностью стала «золотым стандартом». Несмотря на успехи и прогресс клапаносохраняющих операций, доля их выполнения в структуре хирургии корня аорты остается невысокой. Сохранение нативного клапана аорты проводят в больших центрах, имеющих достаточный опыт выполнения данного вида оперативных вмешательств. Основными проблемами для широкого распространения клапаносохраняющих операций являются их сложность, длительность, определенная непредсказуемость, а выбор протеза и визуальная оценка качества выполненной коррекции основывается в большей степени на опыте оперирующего хирурга [5–8].

В 2005 г. Hess P. предложил методику Florida Sleeve, представив новый взгляд на сохранение аортального клапана [9]. Технология подразумевает реимплантацию всего корня аорты в дакроновый протез соответствующего размера, необходимого для достижения адекватной компетентности клапана аорты, без реимплантации устьев коронарных артерий. Такой подход позволяет сократить время операции, снизить количество осложнений и избежать ряда ошибок, свойственных клапаносохраняющим

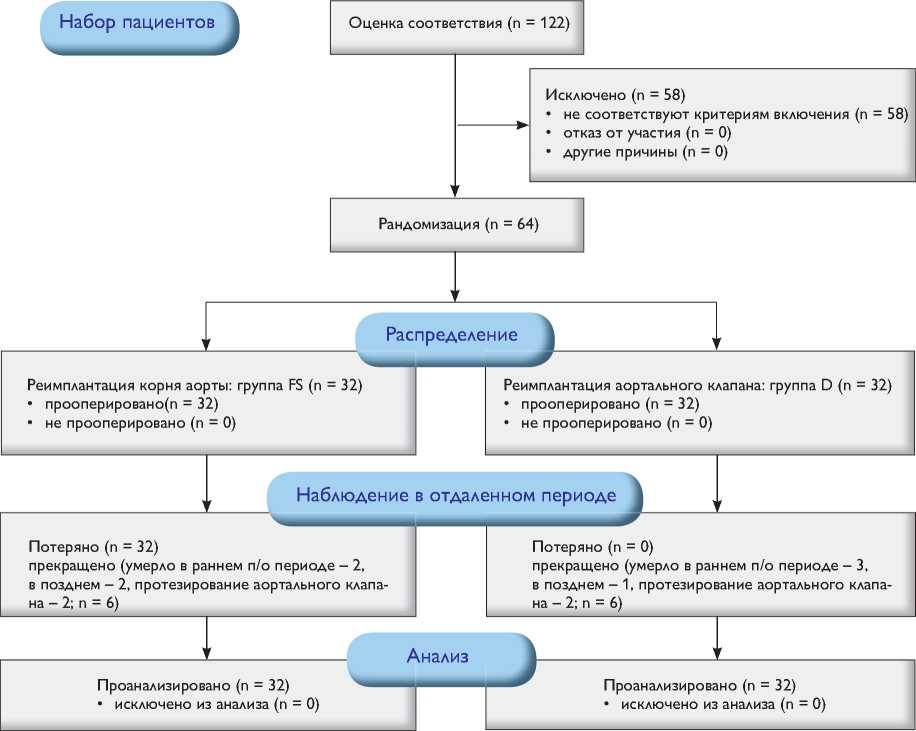

■ Дегенеративные поражения 92%

■ Синдром Марфана 8%

Группа FS

■ Дегенеративные поражения 88%

■ Синдром Марфана 8%

■ Синдром Такаясу 4%

Группа D

Рис. 2. Этиология аневризм восходящей аорты методикам с реимплантацией коронарных артерий, и является альтернативой более распространенным методикам [9, 10].

В данном исследовании представлены результаты реимплантации корня аорты в протез (Florida Sleeve) в сравнении с реимплантацией аортального клапана (операция David T.) у пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты с сопутствующей аортальной недостаточностью.

Материал и методы

Для сравнительного изучения эффективности реимплантации корня аорты в протез провели одноцентровое простое слепое проспективное рандомизированное исследование. Дизайн исследования представлен на рис. 1.

Критерии включения пациентов: наличие диаметра восходящего отдела аорты более 4,5 см с сопутствующей аортальной недостаточностью и патологически интактные створки аортального клапана [6]. Критерии исключения: аннулоаортальная эктазия (фиброзное кольцо аортального клапана более 32 мм); выраженные морфологические изменения створок аортального клапана (фиброз, кальциноз, патологическое удлинение края створок, перфорация, выраженная асимметрия корня аорты); распространение расслоения на корень аорты, пациент не подписал информированное согласие; поражение митрального клапана, требующее протезирования; острый коронарный синдром; тяжелые заболевания других систем органов, которые могут повлечь летальный исход в течение 3 лет после операции. Первичной точкой клинической эффективности выбрали свободу от аортальной недостаточности более 2+ степени. На осно- вании первичной точки выполнили расчет необходимого объема выборки для данного исследования, который составил 64 пациента [11, 10]. Вторичные точки клинической эффективности: выживаемость, смертность, осложнения.

С 2011 по 2015 г. 64 пациентам с аневризмой восходящего отдела аорты и аортальной недостаточностью выполнили клапаносохраняющие вмешательства. Пациентов рандомизировали на две группы: реимплантация корня аорты по модифицированной методике Florida Sleeve – группа FS, по методике David T. в модификации David I – группа D. Для исключения влияния хирурга на выбор реконструкции проводили рандомизацию интраоперационно методом конвертов после ревизии аортального клапана и решения оперирующего хирурга о возможности выполнения клапаносохраняющей операции. Решение основывалось на визуальной оценке состояния структурных элементов корня аорты и створок аортального клапана.

Собирали и анализировали данные до, после операции и в отдаленном периоде наблюдения с использованием инструментальных методов обследования, наблюдения, интервьюирования и заполнения опросников. Пациентов обследовали по стандартному протоколу, принятому в ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России для данной группы пациентов. Всем пациентам для оценки размеров, состояния корня аорты и аортального клапана, диагностики сопутствующих заболеваний сердца, а также уточнения тактики оперативного вмешательства до операции обязательно выполняли эхокардиографию (ЭхоКГ). Также для выяснения анатомии и наличия поражения коронарных артерий до операции

Таблица 1 Предоперационная характеристика пациентов

Сравнительная предоперационная характеристика пациентов представлена в табл. 1. По возрастным, гендерным и антропометрическим данным статистически достоверной разницы между группами не выявили.

Основным этиологическим фактором развития аневризмы аорты с сопутствующей аортальной недостаточ- ностью было дегенеративное поражение аорты (рис. 2), также имели место синдром Марфана и неспецифический аортоартериит (болезнь Такаясу). Диагностику синдрома Марфана основывали на международных рекомендациях – Гентских критериях (Ghent nosology, 1996; 2010).

У всех пациентов аневризмы восходящего отдела аорты относились к I и IIБ типам классификации Белова Ю.В. [12]. У 16 (25%) пациентов аневризма восходящего отдела аорты переходила на дугу аорты.

Факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: курение – 19 (30%) человек, дислипидемия по биохимическому анализу (коэффициент атерогеннос-ти >3) – 31 (48%), ожирение – 16 (25%). По всем проанализированным предоперационным данным статистически достоверной разницы между группами не выявили.

Хроническую сердечную недостаточность у пациентов оценивали согласно классификации NYHA. Большинство пациентов в обеих группах находилось в III функциональном классе (ФК). Таким образом, у 57 (89%) человек хроническая сердечная недостаточность соответствовала II–III ФК. Среднее значение ФК по NYHA для пациентов групп FS и D соответствовало 2,4±0,7 и 2,4±0,7.

Для всех пациентов рассчитали периоперационный риск смерти по шкале EuroSCORE II, который составил 2,5±1,6 и 2,7±1,7% для группы FS и группы D соответственно, и по данному показателю группы статистически достоверно не различались.

Аортальную недостаточность оценивали при трансторакальной или трансэзофагеальной эхокардиографии по шкале от 0+ до 4+, где 0+ – отстутствие аортальной регургитации, 1+ – незначительная, 2+ – умеренная, 3+/4+ – выраженная [13, 14]. При ЭхоКГ в 40 (63%) случаях выявили выраженную степень аортальной недостаточности, в 22 (34%) – умеренную и в 2 (3%) – незначительную. Степень аортальной недостаточности статистически достоверно не различалась между группами. У всех пациентов аортальный клапан был трехстворчатым.

При оценке размеров корня аорты и объемно-функциональных показателей левого желудочка статистически достоверной разницы между группами не выявили.

Выполняли все операции в плановом порядке, по стандартному протоколу и со стандартным обеспечением, принятым в ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина. Интраоперационные данные представлены в табл. 2. Проводили клапаносохраняющие вмешательства как изолировано, так и в сочетании с другими вмешательствами на сердце. Статистически достоверной разницы между группами по спектру сопутствующих вмешательств не выявили. При оценке времени искусственного кровообращения и окклюзии аорты наблюдали статистически достоверную разницу между группами. Для исключения влияния сопутствующих процедур проанализировали время искусственного кровообращения, окклюзии аорты и объем кровопотери при выполнении клапаносохраняющих процедур без сопутствующих вмешательств. Полученные результаты также свидетельствуют о наличии достоверной разницы времени искусственного кровообращения и окклюзии аорты между группами. Реимплантация корня аорты в протез требовала меньшей продолжительности окклюзии аорты и искусственного кровообращения. Обе группы были сопоставимы по таким параметрам, как время циркуляторного ареста, объем интраоперационной кровопотери, размер использованного протеза.

Статистический анализ

Статистическую обработку материала проводили на персональном компьютере IBM PC Intel Core i5-4200U. Электронную базу данных вели с помощью программы MS Office 2010 в формате Exсel. Статистическую обработку данных выполняли программным пакетом Statistica 10.0.

Таблица 2 Интраоперационные данные

|

Параметр |

Группа FS, n = 32 |

Группа D, n = 32 |

p |

|

Сопутствующие вмешательства, n (%) |

|||

|

вмешательство на дуге |

11 (34) |

7 (22) |

0,40 |

|

аортокоронарное шунтирование |

7 (22) |

5 (16) |

0,75 |

|

пластика митрального клапана |

0 |

2 (6) |

0,49 |

|

радиочастотная аблация |

0 |

2 (6) |

0,49 |

|

Время, мин (М±δ) |

|||

|

искусственного кровообращения |

174±43 |

203±52 |

0,007 |

|

окклюзии аорты |

125±27 |

154±35 |

0,0005 |

|

циркуляторного ареста |

31±16 |

32±13 |

0,49 |

|

Кровопотеря, мл (М±δ) |

500±287 |

602±414 |

0,17 |

|

Размер протеза, мм |

30±2 |

30±2 |

0,31 |

|

Изолированная техника |

Группа FS, n = 15 |

Группа D, n = 17 |

p |

|

Искусственное кровообращение, мин |

146±19 |

175±25 |

0,001 |

|

Окклюзия аорты, мин |

105±10 |

134±17 |

0,00004 |

|

Кровопотеря, мл |

433±143 |

506±227 |

0,41 |

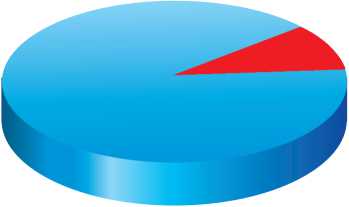

о Смерть + Цензурированные данные

Log-rank test, p = 0,94

Группа D 84,8%

Группа FS 84,3%

23 18 1712

22 15 119

6 12 1824

10 7 2 21

8 8 731

30 36 4248

Группа FS 84,3%

Группа D 84,8%

54 60

Месяцы

Рис. 3. График Каплана – Майера: кумулятивная выживаемость пациентов в исследуемых группах

Для выборки использовали методы описательной статистики. Для непрерывных данных применяли среднее значение ± δ , категориальные и дискретные данные представлены в виде процентов. Достоверность различий между сравниваемыми группами (р) для непрерывных данных рассчитывали с использованием непараметрических критериев Манна – Уитни в независимых группах и Вилкок-сона в зависимых, для категориальных данных с помощью таблиц сопряжения с применением двустороннего точного теста Фишера. Уровень значимости между сравниваемыми группами считался достоверным при р<0,05, что соответствует критериям, принятым в медико-биологических исследованиях. Кривые выживаемости построены на основании метода Каплана – Майера. Достоверность оценивали методом Log-rank test.

Срединную стернотомию использовали в качестве стандартного хирургического доступа. Искусственное кровообращение выполняли по схеме: правое предсердие – восходящий отдел аорты. В случае вмешательства на дуге аорты: правое предсердие – правая подключичная артерия с антеградной перфузией головного мозга в условиях умеренной гипотермии 25 °С во время циркуляторного ареста. Дренирование левых отделов сердца осуществляли через правую верхнюю легочную вену. После начала искусственного кровообращения выполняли окклюзию аорты. Восходящий отдел аорты пересекали на 2 см выше синотубулярного гребня. Стан- дартным раствором для селективной антеградной кардиоплегии в устья коронарных артерий был Кустодиол (20 мл/кг).

После ревизии и визуальной оценки корня аорты и аортального клапана принимали решение о возможности клапаносохраняющей операции. Сохранение клапана выполняли по модифицированной методике Florida Sleeve – реимплантация корня аорты в протез [15, 9] – либо по методике David T. – реимплантация аортального клапана в модификации David I [15, 16]. Основным отличием реимплантации корня аорты в протез от оригинальной методики Florida Sleeve является отсутствие необходимости выделения корня аорты под коронарными артериями и восстановления целостности протеза под ними. Пластику створок не выполняли ни в одном случае. Последним этапом выполняли дистальный анастомоз между синотубулярным гребнем и протезом восходящего отдела аорты либо непосредственно с восходящим отделом аорты. Операцию заканчивали согласно стандартному протоколу, используемому в ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина.

Контроль эффективности хирургической коррекции аортальной недостаточности и функции аортального клапана выполняли всем пациентам с помощью интраоперационной чреспищеводной эхокардиографии. Не было ни одного случая конверсии на протезирование аортального клапана.

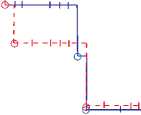

О AoH>2+ ст.+ Цензурированные данные

Log-rank test, p = 0,88

2 0 Группа FS 84,3%

3 1 Группа D 84,8%

32 23 18 17 12 10 7 2

32 22 15 11 9 8 8 7

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

Месяцы

Рис. 4. График Каплана – Майера: свобода от аортальной недостаточности более 2+ степени

Результаты и обсуждение

Общая 30-дневная госпитальная летальность – 7,8%. Зарегистрировали 2 (6,3%) летальных исхода в группе FS и 3 (9,4%) в группе D (p>0,99). Полученные результаты сопоставимы с данными других авторов [17].

В отдаленном периоде наблюдения зарегистрировали 2 летальных случая в группе FS и 1 в группе D. Поздняя летальность составила 6,3% в группе FS и 3,1% в группе D (p = 0,5). В группе FS летальный исход зарегистрировали через 8 и 9 мес. после операции. Причиной смерти в первом случае явилось острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу в результате эмболии на фоне пароксизмальной формы фибрилляции предсердий. Во втором случае – реимплантация корня аорты в протез в сочетании с коронарным шунтированием – причиной смерти явился трансмуральный инфаркт миокарда. В группе D случай смерти зарегистрировали через 9 мес. после операции на фоне сопутствующей ишемической болезни сердца в результате трансмурального инфаркта миокарда. Ни в одном случае летальность напрямую не была связана с типом выполненного вмешательства.

На основании полученных результатов при динамическом наблюдении построили кривые выживаемости для каждой из групп (рис. 3). Ожидаемая четырехлетняя кумулятивная выживаемость составила 84,3 и 84,8% для групп FS и D соответственно (p = 0,94).

Важным критерием эффективности клапаносохраняющей операции в отдаленном периоде является свобода от аортальной недостаточности более 2+ ст. Динамическое наблюдение за пациентами и контрольные обследования позволяют наблюдать изменения, возникающие на аортальном клапане, и оценивать их степень. Всем пациентам с аортальной недостаточностью более 2+ степени выполняли протезирование аортального клапана. В группе FS протезирование аортального клапана потребовалось 2 пациентам через 7 и 20 мес. и 2 пациентам в группе D через 7 и 14 мес. после операции. У всех пациентов, подвергшихся реоперации, при визуальном осмотре отмечали утолщение и пролабирование одной или нескольких створок аортального клапана. При гистологическом исследовании удаленных створок при протезировании аортального клапана обнаружили явления фиброза, склероза круглоклеточной инфильтрации и миксоматозной дегенерации тканей створок. Общая свобода от аортальной недостаточности в отдаленном периоде для пациентов в группе FS составила 88,9%, для пациентов в группе D – 87,7%, статистически достоверно не различалась (p = 0,88) (рис. 4). Случаев клапанобусловленных тромбоэмболии, кровотечений и эндокардита не зарегистрировали.

Недостаточное количество неблагоприятных событий в отдаленном послеоперационном периоде не позволяет выполнить многофакторный анализ предикторов развития аортальной недостаточности и летального исхода в отдаленном периоде наблюдения [18].

Таблица 3 ФК по NYHA до операции и в отдаленном периоде наблюдения

|

Показатель |

Группа FS Группа D, n = 32 до, n = 32 после, n = 26 до, n = 32 после, n = 26 |

|

Функциональный класс по NYHA, М±δ, n (%) I |

2,4±0,7 1.8±0,8* 2,4±0,7 1,6±0,8* 4 (13) 14 (53,8)* 3 (9) 15 (57,7)* |

|

II III IV |

12 (38) 7 (26,9)* 13 (41) 6 (23,1) 16 (50) 5 (19,2)* 16 (50) 5 (19,2)* 0 0 00 |

* p<0,05

Основным показателем, отражающим клиническое состояние пациентов и эффективность хирургического вмешательства в отдаленном периоде наблюдения, является функциональный класс сердечной недостаточности.

После хирургического лечения большинство пациентов (42 (80,8%)) в обеих группах находилось в I–II ФК (табл. 3). Среднее значение ФК по NYHA для пациентов группы FS и группы D составило 1,8±0,8 и 1,6±0,8 соответственно. В отдаленном периоде ФК сердечной недостаточности статистически достоверно снизился по сравнению с предоперационным уровнем в обеих группах, что отражает положительный клинический эффект выполненных оперативных вмешательств. При межгрупповом сравнении статистически достоверной разницы не выявили (p>0,05).

Применение как реимплантации корня аорты в протез, так и реимплантации аортального клапана оказывает положительный клинический эффект, что проявляется снижением функционального класса сердечной недостаточности. Обе методики позволяют оптимально скорригировать имеющиеся патологические изменения корня аорты без протезирования аортального клапана.

Всем пациентам выполняли ежегодную, а при необходимости внеочередную трансторакальную ЭхоКГ с це- лью контроля и оценки функции клапана. Это позволяет оценить гемодинамические и функциональные характеристики клапанного аппарата и камер сердца в динамике. Полученные данные ЭхоКГ в отдаленном периоде проанализировали и сравнили с послеоперационными показателями (табл. 4).

В отдаленном послеоперационном периоде отметили достоверное различие размеров корня аорты на уровне фиброзного кольца аортального клапана и синусов Вальсальвы между группой FS и группой D соответственно (p = 0,0002). При этом на уровне синотубулярного гребня размеры корня аорты достоверно не отличались. Полученные различия объясняются применением разных методик, в частности отсутствием фиксации протеза под коронарными артериями и лампасными разрезами под устья коронарных артерий при выполнении реимплантации корня аорты в протез в сравнении с целостной структурой протеза при выполнении реимплантации аортального клапана.

При оценке гемодинамических показателей аортального клапана и объемно-функциональных показателей левого желудочка в отдаленном периоде статистически достоверной разницы между группами не выявили. Следовательно, гемодинамическая эффективность обеих методик в отдаленном периоде наблюдения сопоставима.

Таблица 4 Эхокардиографические показатели в послеоперационном периоде

|

Показатель, М±δ |

Группа FS, n = 26 |

Группа D, n = 26 |

p |

|

Диаметр фиброзного кольца аортального клапана, мм |

26±1 |

24±2 |

0,03 |

|

Диаметр синусов Вальсальвы, мм |

43±5 |

35±4 |

<0,00001 |

|

Диаметр синотубулярного гребня, мм |

30±2 |

30±2 |

0,23 |

|

Аортальная регургитация (+), n (%) |

1,2±0,1 |

1,3±0,6 |

0,72 |

|

0+ |

6 (23) |

2 (8) |

0,24 |

|

1+ |

9 (34) |

15 (58) |

0,16 |

|

2+ |

11 (42) |

9 (35) |

0,78 |

|

Фракция выброса левого желудочка, % |

61,6±8 |

58,3±10 |

0,50 |

|

Конечный диастолический размер левого желудочка, см |

5±0,4 |

5,2±1,1 |

0,44 |

|

Толщина задней стенки левого желудочка, см |

1,2±0,3 |

1,2±0,2 |

0,69 |

|

Толщина межжелудочковой перегородки, см |

1,2±0,2 |

1,3±0,2 |

0,32 |

Активная динамика показателей ЭхоКГ наблюдается в ближайшем периоде, в отдаленном периоде зафиксирована стабилизация этих показателей [19].

Обсуждение

В проведенном исследовании нет статистически достоверной разницы в летальности между группами, поэтому методика реимплантации корня аорты как в ближайшем, так и в отдаленном периоде наблюдения безопасна. Результаты свободы от аортальной недостаточности сопоставимы, что свидетельствует об эффективности реимплантации корня аорты в отдаленном периоде наблюдения. Основная причина протезирования аортального клапана – прогрессирование патологического процесса. Так, у всех пациентов, подвергшихся реоперации, при визуальном осмотре обнаруживали утолщение и пролабирование одной или нескольких створок, а при гистологическом исследовании отмечали явления фиброза, склероза, круглоклеточной инфильтрации и миксоматозной дегенерации тканей створок. Вероятность травмирования створок в обеих методиках исключена, поскольку во всех случаях использовали протезы с искусственными синусами Вальсальвы, а при выполнении реимплантации корня аорты протез исключен из сосудистого русла.

По эхокардиографическим параметрам получили разницу в диаметре фиброзного кольца и синусов Вальсальвы и не обнаружили разницы в функционально-гемодинамических характеристиках, что свидетельствует о разнице в методике реконструкции корня аорты.

При реимплантации аортального клапана стабилизация фиброзного кольца позволяет избежать возвратной аортальной регургитации в отдаленном периоде [20]. В методике реимплантации корня аорты, как и при операции David, достигается стабилизация фиброзного кольца аортального клапана. Использование модифицированной методики Florida Sleeve не может привести к отдаленной дилатации фиброзного кольца, поскольку большая окружность кольца фиксирована к протезу и лишь только 3–5 мм окружности под коронарными артериями остается интактной. Однако это является предметом дальнейшего изучения. Укрепление стенки корня аорты позволяет предотвратить расширение элементов корня аорты, в том числе и у пациентов с синдромом Марфана.

К преимуществам новой методики также относится отсутствие необходимости в реимплантации коронарных артерий, выкраивании синусов и фиксации комиссуральных стоек, что в свою очередь снижает риск как кровотечения, так и возможной деформации коронарных артерий при реимплантации. При изолированном вмешательстве на корне аорты данная методика позволяет полностью изо- лировать протез от сосудистого русла и исключить контакт створок со стенкой протеза.

Еще одним преимуществом является меньшее время окклюзии аорты и длительность искусственного кровообращения по сравнению с операцией David. Реимплантация корня аорты в протез позволяет упростить и ускорить реконструкцию корня аорты у пациентов с аневризмой корня аорты с сопутствующей аортальной недостаточностью, демонстрируя сопоставимые результаты с реимплантацией аортального клапана в протез в отдаленном периоде наблюдения.

Заключение

-

1. Реимплантация корня аорты в протез у пациентов с аневризмой корня аорты с сопутствующей аортальной недостаточностью в отдаленном послеоперационном периоде наблюдения демонстрирует стабильные клинические результаты с минимальным риском развития клапанобус-ловлен

-

2. Результаты свободы от протезирования аортального клапана, выживаемости и летальности, частоты и видов осложнений в отдаленном периоде наблюдения обеих клапаносохраняющих методик сопоставимы.

-

3. Сопоставление предоперационных клинических показателей и анатомических параметров корня аорты и результатов в отдаленном периоде наблюдения с итогами реимплантации аортального клапана позволяет считать показания для обеих клапаносохраняющих операций аналогичными.

Список литературы Результаты реимплантации корня аорты в протез у пациентов с аневризмой восходящего отдела аорты и недостаточностью аортального клапана

- Белов Ю.В., Чарчан Э.Р. Клапаносохраняющие операции больных с аневризмой восходящего отдела аорты с аортальной недостаточностью//Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2004. № 1. С. 59-64.

- Rahnavardi М., Yan T.D., Bannon P.G., Wilson М.К. Aortic valvesparing operations in aortic root aneurysms: remodeling or reimplantation//Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. 2011. Vol. 13. № 2. P. 189-197.

- Kallenbach K., Pethig K., Schwarz M., Milz A, Haverich A, Harringer W. Valve sparing aortic root reconstruction versus composite replacement -perioperative course and early complications//Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2001. Vol. 20. № 1. P. 77-81.

- Patel N.D., Weiss E.S., Alejo D.E., Nwakanma L.U., Williams J.A., Dietz H.C., Spevak P.J., Gott V.L., Vricella LA, Cameron D.E. Aortic root operations for Marfan syndrome: a comparison of the Bentall and valve-sparing procedures//Ann. Thorac. Surg. 2008. Vol. 86. № 6. P. 2003-2010.

- David T.E., Feindel C.M., Webb G.D., Colman J.M., Armstrong S., Maganti M. Long-term results of aortic valve-sparing operations for aortic root aneurysm//J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2006. Vol. 132. № 2. P. 347-354.

- Hiratzka L.F., Bakris G.L., Beckman J.A., Bersin R.M., Carr V.F., Casey D.E.Jr, Eagle K.A., Hermann L.K., Isselbacher E.M., Kazerooni E.A., Kouchoukos N.T., Lytle B.W., Milewicz D.M., Reich D.L., Sen S., Shinn J.A., Svensson L.G., Williams D.M. 2010 ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM guidelines for the diagnosis and management of patients with Thoracic Aortic Disease: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines//Circulation. 2010. Vol. 121. № 13. P. 266-369.

- Carr J.A., Savage E.B. Aortic valve repair for aortic insufficiency in adults: a contemporary review and comparison with replacement techniques//Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2004. Vol. 25. № 1. P. 6-15.

- Volguina I.V., Miller D.C., LeMaire S.A., Palmero L.C., Wang XL., Connolly H.M., Sundt T.M. 3rd, Bavaria J.E., Dietz H.C., Milewicz D.M., Coselli J.S. Aortic Valve Operative Outcomes in Marfan Patients study. Valve-sparing and valve-replacing techniques for aortic root replacement in patients with Marfan syndrome: Analysis of early outcome//J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2009. Vol. 137. № 5. P. 1124-1132.

- Hess P.J. Jr., Klodell C.T., Beaver T.M., Martin T.D. The Florida Sleeve: A New Technique for Aortic Root Remodeling With Preservation of the Aortic Valve and Sinuses//Ann. Thorac. Surg. 2005. Vol. 80. № 2. P. 748-750.

- Hess P.J. Jr., Harman P.K., Klodell C.T., Beaver T.M., Bologna M.T., Mikhail P., Tribble C.G., Martin T.D. Early outcomes using the Florida sleeve repair for correction of aortic insufficiency due to root aneurysms//Ann. Thorac. Surg. 2009. Vol. 87. № 4. P. 1161-1168.

- Burkhart H.M., Zehr K.J., Schaff H.V., Daly R.C., Dearani J.A., Orszulak T.A. Valve-preserving aortic root reconstruction: a comparison of techniques//J. Heart Valve Dis. 2003. Vol. 12. № 1. P. 62-67.

- Константинов Б.А., Белов Ю.В., Кузнечевский Ф.В. Аневризмы восходящего отдела и дуги аорты. Москва: ACT. 2006. 335 с.

- АСС/АНА 2006 Guidelines for the Management of Patients With Valvular Heart Disease/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (writing Committee to Revise the 1998 guidelines for the management of patients with valvular heart disease) developed in collaboration with the Society of Cardiovascular Anesthesiologists endorsed by the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions and the Society of Thoracic Surgeons//J. Am. Coll. Cardiol. 2006. Vol. 48. № 3. P. 1-148.

- Perry G.J., Helmcke F., Nanda N.C., Byard C, Soto B. Evaluation of aortic insufficiency by Doppler color flow mapping//J. Am. Coll. Cardiol. 1987. Vol. 9. № 4. P. 952-959.

- Чернявский A.M., Альсов С А., Хван Д.С., Сирота Д.А., Ляшенко М.М. Хирургическая техника реимплантации корня аорты в протез//Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2014. № 5.

- Чернявский А.М., Альсов С.А., Сирота Д.А., Хван Д.С. Хирургическая техника экстравальвулярного протезирования восходящего отдела аорты с использованием протеза с искусственными синусами Вальсальвы//Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2012. № 3. С. 41-43.

- Белов Ю.В., Степаненко А.Б., Гене А.П., Красников М.П. Результаты одномоментных операций протезирования восходящего отдела аорты и реваскуляризации миокарда//Патология кровообращения и кардиохирургия. 2013. № 1. С. 61-65.

- Akins C.W., Miller D.C., Turina M.I., Kouchoukos N.T., Blackstone E.H., Grunkemeier G.L., Takkenberg J.J., David T.E., Butchart E.G., Adams D.H., Shahian D.M., Hagl S., Mayer J.E., Lytle B.W., Surgery, Councils of the American Association for Thoracic и Surgeons, Society of Thoracic. Guidelines for reporting mortality and morbidity after cardiac valve interventions//J. Thorac. Cardiovas.c Surg. 2008 r. Vol. 135. № 4. P. 732-738.

- Караськов A.M., Железнев С.И., Тураев Ф.Ф., Литасова Е.Е. Анатомо-функциональные изменения левого желудочка после протезирования аортального клапана//Патология кровообращения и кардиохирургия. 2009. № 3. С. 20-24.

- Hopkins R.A. Aortic valve leaflet sparing and salvage surgery: evolution of techniques for aortic root reconstruction//Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2003. Vol. 24. № 6. P. 886-897.