Результаты семилетнего наблюдения атипичной формы рассеянного склероза, вариант Марбурга

Автор: Андрусякова Е.П., Иойлева Е.Э., Сафоненко А.Ю., Кривошеева М.С., Письменская В.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Болезнь Марбурга поражает лиц молодого возраста, характеризуется острым началом с фульминантным течением. Заболевание заканчивается летально в течение одного года от начала первых симптомов. В МНТК ««Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Фёдорова» (Москва) в течение семи лет под наблюдением находился пациент c рассеянным склерозом, вариант Марбурга. Стандартное лечение в комплексе с физиотерапевтическим лечением позволило замедлить развитие необратимого снижения зрительных функций вследствие атрофии зрительных нервов.

Атрофия зрительного нерва, вариант марбурга, рассеянный склероз

Короткий адрес: https://sciup.org/149135314

IDR: 149135314 | УДК: 617.7:616.832-004.2

Текст научной статьи Результаты семилетнего наблюдения атипичной формы рассеянного склероза, вариант Марбурга

1Введение. Особое положение в офтальмологической патологии отведено атрофии зрительного нерва (АЗН), что связано с тяжестью заболевания и высоким процентом снижения трудоспособности и инвалидности. В последнее десятилетие заболевание зрительного нерва в структуре первичной инвалидности занимает третье ранговое место, составляя 11% [1]. АЗН — полиэтиологическое заболевание, к развитию которого приводит множество болезней, в том числе рассеянный склероз (РС).

РС — наиболее распространенное хроническое аутоиммунное заболевание, которое занимает ведущее место среди большой группы демиелинизирующих заболеваний центральной нервной системы (ЦНС) [2].

Естественное течение РС вариабельно: от доброкачественного до злокачественного, некурабельно-го течения с быстрым прогрессированием инвалидизации или летальным исходом. По информации из международных источников, злокачественный РС (с фульминантным течением) отмечается примерно в 7% случаев; в российских публикациях встречается более значительная цифра: примерно 24% случаев.

Ранее диагностика злокачественных форм РС производилась в основном посмертно [2].

Существуют следующие варианты злокачественного течения РС: вариант Марбурга, концентрический склероз Бало, лейкоэнцефалит Шильдера и псевдотуморозный РС, некоторые авторы включают болезнь Девика. Эти формы характеризуются быстрым ухудшением состояния, практически моно-фазным течением с высоким риском летального исхода в течение короткого промежутка времени. Во всех случаях при МРТ-исследовании выявляются множественные очаги демиелинизации с вовлечением сразу нескольких отделов ЦНС [3].

Клиническое наблюдение. В МНТК ««Микрохирургия глаза» им. акад. Фёдорова» наблюдался пациент 35 лет с жалобами на снижение зрения на оба глаза на фоне РС. Из анамнеза известно, что 8 лет назад первые был установлен диагноз РС по критериям McDonald: атипичная форма Марбурга с трансформацией в ремиттирующее течение, в стадии ремиссии и АЗН [4]. Начало заболевания не имело фульминантного характера и клинически проявлялось симптомо-комплексом, не типичным для дебюта РС.

Из анамнеза известно, что пациент обратился в медицинское учреждение с жалобами на повышение температуры тела до субфебрильных цифр и го- ловную боль. На фоне симптоматической противовоспалительной терапии его состояние прогрессивно ухудшалось. Через неделю развились: нарушение равновесия с закрытыми глазами, бессонница, изменения фокусировки зрения, диплопия и галлюцинации. Во время повторного обращения в медицинское учреждение в связи с потерей сознания пациента госпитализировали в сосудистое неврологическое отделение. Из выписки известно, что на фоне остро возникшего тяжелого неврологического состояния: сопор, бульбарные нарушения, тетрапарез с патологическими спонтанными знаками, отсутствие содружественной реакции зрачков на свет при сохраненной вялой прямой реакции — больной переведен в реанимационное отделение. Неоднократно проводилось МРТ головного мозга с контрастированием, выявлены многочисленные очаги в субкортикальном и перивен-трикулярном белом веществе больших полушарий, в ножках и стволе мозга, в мозжечке — до 20 мм с накоплением контрастного вещества и признаками отека мозга. В динамике отмечалось исчезновение мелких очагов и появление новых фокусов поражения.

Пациенту был проведен курс высокодозной стероидной терапии (курсовая доза 5,0 г) с дегидрата-ционной и симптоматической терапией. На фоне лечения состояние пациента стабилизировалось. Дальнейшее проведение превентивной терапии (интерферон-β) привело к стойкой ремиссии. После выписки из неврологического отделения сохранялись небольшие двигательные и координаторные нарушения. Через 2 месяца от начала заболевания на фоне продолжающегося приема кортикостероидов пациент жаловался на значительное снижение остроты зрения, нарушение цветовосприятия, сужение полей до трубчатого зрения на оба глаза. После трех курсов иммунозаместительной терапии при выполнении МРТ не отмечено отрицательной динамики и активного процесса. Пациент находился под наблюдением невролога. Все последующие плановые госпитализации в течение года были связаны с проведением иммуномодулирующей терапии и подбором терапии по основному заболеванию.

Пациент обратился в МНТК ««Микрохирургия глаза» им. акад. Фёдорова» (Москва). Проведение исследований было строго регламентировано документами международной Хельсинкской декларации о защите прав пациентов [5]. Пациент предоставил письменное информированное согласие на участие в исследованиях. Было проведено стандартное офтальмологическое обследование: визометрия, пневмотонометрия, компьютерная периметрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, электрофизиологическое исследование. Дополнительное обследование включало спектральную оптическую когерентную томографию (СОКТ) диска зрительного нерва (ДЗН) и макулярной области на Cirrus (Carl Zeiss, США) (протоколы Optic Disc Cube 200х200, Macular Cube 512х128) и оптическую когерентную томографию с функцией ангиографии (ОКТ-А) на RTVue XR Avanti (Optovue, США) (протоколы ONH/GCC, Angio Disc Quick Vue, Angio Retina Quick Vue), с оценкой толщины слоя нервных волокон сетчатки ДЗН, толщины комплекса ганглиозных клеток макулярной сетчатки, на протоколах ОКТ-А дополнительно оценивалась плотность микрокапилляров макулярной и пе-рипапиллярной сетчатки. Микропериметрия MAIA (СenterVue, США), фотография глазного дна Visucam 500 (Carl Zeiss, США) [6, 7].

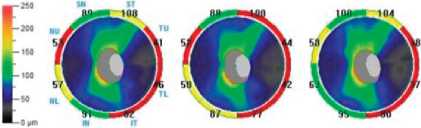

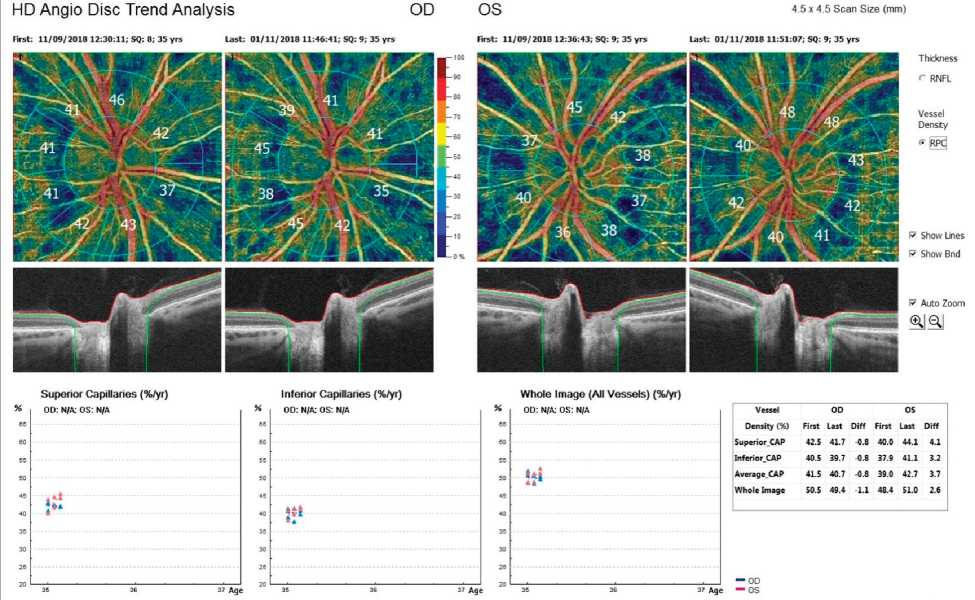

При первичном обследовании выявлено снижение зрительных функций: острота зрения OD=0,2 sph –0,75 D=0,4 и OS=0,2 sph –0,75D=0,5; ВГД OU=15 mmHg; порог электрической чувствительности: OD –74 мкА и OS –72 мкА; электрическая лабильность: OD –24 Гц и OS –21 Гц. Движения глаз в полном объеме. При биомикроскопии: глаза спокойны, конъюнктива бледно-розовая, роговица прозрачная, передняя камера средней глубины, радужка структурна, хрусталики прозрачные. При осмотре глазного дна OU: ДЗН с побледнением с височной стороны, границы четкие, калибр артерий и вен не изменен, в макулярной области без видимой патологии. При выполнении кинетической периметрии сужение полей на 10° с височной стороны. При проведении микропериметрии по программе macula 12° 10 dB (4-2) Goldmann III (200 ms) — снижение средней светочувствительности OD=11,2 dB, дефект –6,7 dB, OS=13,7 dB, дефект –5,9 dB, абсолютная центральная скотома OD=5° и OS=4°. При проведении СОКТ ДЗН обнаружено истончение перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки (RNFL). Средняя толщина RNFL OD 69 µm, OS 70 µm. Истончение RNFL в височном секторе OD до 35 µm и на OS 29 µm. Проведенный комплекс исследований подтвердил частичную атрофию зрительных нервов на обоих глазах.

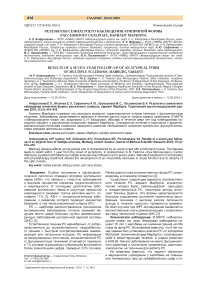

В течение последних семи лет каждые полгода пациент проходил курсы комплексного консервативного лечения на оба глаза в МНТК ««Микрохирургия глаза» им. акад. Фёдорова» (Москва). Применялись ноотропные средства, антиоксидантные препараты в сочетании с физиотерапевтическим лечением (электротерапия, магнитотерапия, лазерстимуляция) по стандартной методике. Мы получили следующие результаты: при выполнении компьютерной периметрии 120 точек дефектов полей зрения нет. При проведении микропериметрии по программе macula 6° (37 stim.) сохраняются парацентральные скотомы (рис. 1).

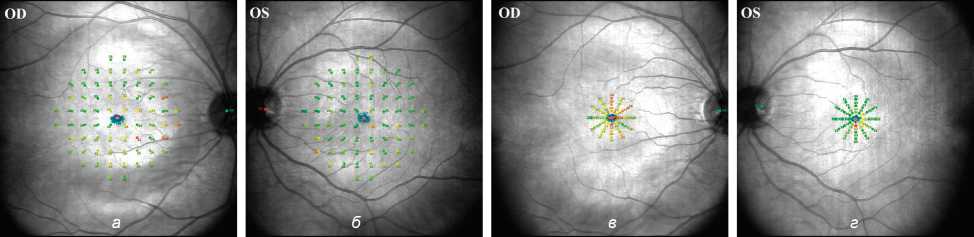

Острота зрения на оба глаза с максимальной коррекцией повысилась на OD=0,4 sph –0,5 D=0,5

Рис. 1. Микропериметрия: а, б — исследование выполнено по программе 10–2 гр. (68 stim.);

в, г — исследование выполнено по программе 6 гр. (37 stim.) СenterVue, Macular Integrity Assessment, MAIA

Рис. 2. Динамика изменений остроты зрения исследуемого пациента с максимальной коррекцией в течение пяти лет

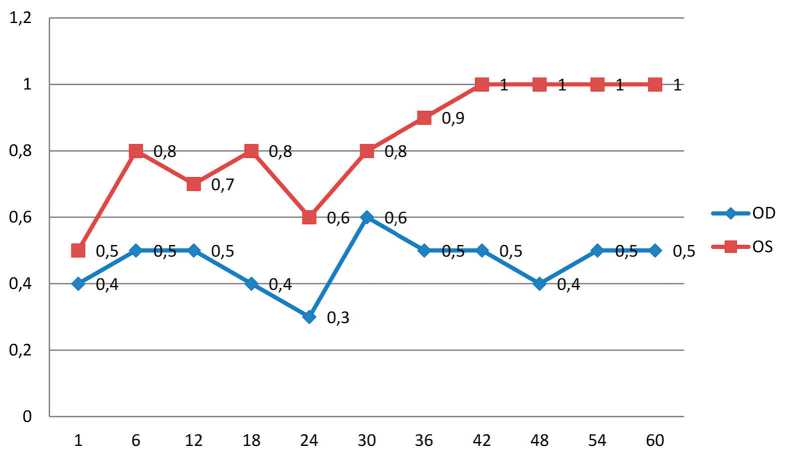

и OS=0,8 sph –0,5 D=1,0 (рис. 2); электрическая чувствительность на OD=68 мкА и на OS=66 мкА; электрическая лабильность на OU=39 Гц. При завершающем проведении СОКТ ДЗН средняя толщина RNFL OD 66 µm, OS 64 µm. Истончение RNFL в височном секторе OD до 40 µm и на OS 31 µm. По данным

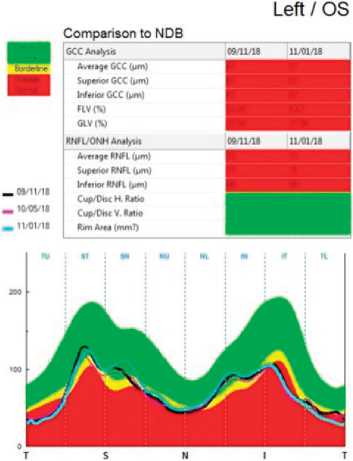

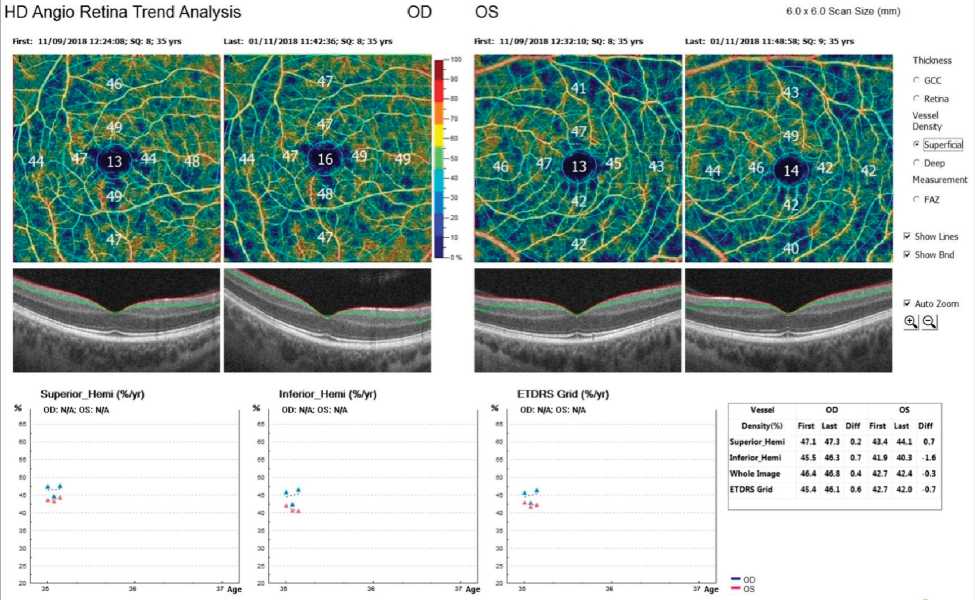

ОКТ-А ДЗН и макулярной зоны зафиксировано пограничное снижение плотности макулярных и перипапил-лярных капилляров OU: общая плотность ретинальных перипапиллярных капилляров (RPC) OD 42,3%, OS 44,8%; общая плотность ретинальных макулярных капилляров OD 43,2%, OS 42,3% (рис. 3-5).

Nerve Fiber ONH/GCC Change Analysis GCC NDB Reference ее®

Visit DM* 09/11/16 (36 0) ViU DM* 1W18 (36 1) Vnd ON* 11/01/11 (36 2) SSl - 68 (GCC) / 67 (ONH) SSI - 77 (GCC) I 78 (OWI SSI ■ 77 (GCC) / 60 (ONH)

RNFL Analysis

Рис. 3. Анализ изменений RNFL и комплекса ганглиозных клеток сетчатки правого и левого глаза за трехмесячный период наблюдения [RTVue XR Avanti (Optovue, США)]

Рис. 4. Анализ изменений плотности микрокапилляров макулярной сетчатки правого и левого глаза за трехмесячный период наблюдения [RTVue XR Avanti (Optovue, США)]

Рис. 5. Анализ изменений плотности перипапиллярных капилляров правого и левого глаза за трехмесячный период наблюдения [RTVue XR Avanti (Optovue, США)]

На МР-томограммах в сравнении с заключительными данными при нативном исследовании существенной динамики не определяется. Количество и форма ранее взуализируемых очагов прежние. При введении контрастного вещества в юкстакорти-кальном белом веществе левой предцентральной извилины определяется контрастпозитивный очаг в виде полукольца размерами до 4 мм. В паравен-трикулярных отделах сохраняются два мелких кон-трастпозитивных очага с диффузным типом накопления размерами 2 мм справа и 3 мм слева.

Обсуждение. Вариант Марбурга — это редкая, с фульминантным течением форма РС, ведущая к тяжелой инвалидизации или летальному исходу. Высокую смертность больных связывают с локализацией очагов в стволе головного мозга [8, 9]. В литературе не обнаружено ни одного случая длительного наблюдения и лечения офтальмологами пациентов с агрессивной формой РС. Согласно имеющимся данным, нет разработанных протоколов и тактики ведения в отношении данной категории пациентов. Возможно, это связано с редкой частотой встречаемости и выживаемости пациентов.

Заключение. В представленном случае описана двусторонняя атрофия зрительного нерва у пациента с атипичной формой РС. Полученный результат: улучшение зрительных функций (по объективным данным) и положительная динамика со стабилизацией показателей СОКТ — подтверждает, что регулярное стандартное консервативное в комплексе с физиотерапевтическим лечение позволяет замедлить процесс нейродегенерации и повысить зрительные функции пациентов. Процесс демиелинизации, по данным МРТ, продолжается, но, несмотря на это, в целом отмечается снижение неврологической симптоматики и отсутствие обострений за весь период наблюдения.

Список литературы Результаты семилетнего наблюдения атипичной формы рассеянного склероза, вариант Марбурга

- Васюта В. А. Управление факторами риска развития атрофии зрительных нервов на основе системного подхода и комплексных оценок. Вестник Витебского государственного медицинского университета 2015; 14 (3): 78-82

- Prineas J. Pathology of multiple sclerosis. In: Cook S, ed. Handbook of Multiple Sclerosis. N. Y.: Marcel Dekker, 2011; p. 289-324

- Попова Е. В., Брюхов В. В., Бойко А. Н. Атипичный рассеянный склероз, вариант Марбурга: клинический случай и обзор. Международный неврологический журнал 2018; 2 (96): 76-81). 10.22141 / 2224-0713.2.96.2018.130486 DOI: 10.22141/2224-0713.2.96.2018.130486

- Polman SCh, Reingold SC, Banwell B. Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010 revisions to the McDonald criteria. Annals of Neurology 2011; 69 (2): 292-302. 10.1002 / ana. 22366 DOI: 10.1002/ana.22366

- Всемирная медицинская ассоциация. Хельсинкская декларация: Этические принципы медицинских исследований с участием людей

- Иойлева Е. Э., Кривошеева М.С., Маркова Е. Ю. Современные технологии в обследовании пациентов с атрофией зрительного нерва вследствие рассеянного склероза. Офтальмология 2018; 15 (2S): 246-53. 10.18008 / 1816-5095-2018-2S- 246-253 DOI: 10.18008/1816-5095-2018-2S-246-253

- Иойлева Е. Э., Андрусякова Е. П., Сафоненко А. Ю. Вопросы нейродегенерации и демиелинизации при рассеянном склерозе по данным оптической когерентной томографии. Практическая медицина 2018; 16 (4): 149-52. DOI: 1032000 / 2072-1757-2018-16-4-149-15

- Masdeu J, Quinto C, Olivera C, et al. Open-ring imaging sign: Highly specifc for atypical brain demyelination. Neurology 2000; 54 (7): 1427-33. 10.1212 / wnl. 54.7.1427 DOI: 10.1212/wnl.54.7.1427

- Jefery D, Lefkowitz D, Crittenden J. Treatment of Marburg Variant Multiple Sclerosis with Mitoxantrone. Journal of Neuroimaging 2004; 14 (1): 58-62. 10.1177 / 1051228403259393 DOI: 10.1177/1051228403259393