Результаты скрининга современных сортов яровой пшеницы по урожайности и качеству зерна

Автор: Икусов Р.А., Шевчук Д.И.

Журнал: Научный журнал молодых ученых @young-scientists-journal

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 1 (22), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты многолетней оценки 20 новых и перспективных сортов яровой пшеницы из ведущих селекционных центров России, представленные для агроэкологического изучения на Шатиловской СХОС. В годы испытаний (2014-2020 гг.) урожайность зерна у сортов яровой пшеницы варьировала от 2,0 до 4,6 т/га, содержание белка в зерне - от 13,3 до 16,9%, клейковины - от 23,1 до 29,3%, крахмала - от 62,3 до 65,6%, а седиментация - от 43,3 до 62,5 %. Перспективными для использования в селекции признаны: Агата, Ульновская 100, Любава, Дарья, Кинельская 2010 и Кинельская Нива. Данные сорта способны формировать и высокий, и качественный урожай зерна.

Яровая пшеница, качество зерна, урожайность, седиментация, белок, крахмал, клейковина, селекция

Короткий адрес: https://sciup.org/147230854

IDR: 147230854 | УДК: 633.111.1:631.559.2

Текст научной статьи Результаты скрининга современных сортов яровой пшеницы по урожайности и качеству зерна

Введение. Яровая пшеница является одной из важных продовольственных культур, зерно которой в больших объемах потребляется для хлебопекарной, крупяной, макаронной промышленности и экспорта. Предполагается, что ее востребованность на мировом агропродовольственном рынке будет только нарастать [4, 12].

Основным сдерживающим фактором в данном случае выступает нестабильность урожая и низкое качество зерна, из-за чего приходится часто его использовать на технические и кормовые цели [7].

В решении этой проблемы огромная роль отводится сорту, ставшему в настоящее время определяющим биологическим фактором в прогрессе сельскохозяйственного производства. Его вклад в формирование урожая пшеницы во многих странах Европы давно превысил 50% [1].

В связи с вышесказанным, весьма важно регулярно осуществлять скрининг генетических ресурсов и выявлять ценные генотипы для последующего использования в создании сортов, формирующихвысокий, качественный и стабильный урожай зерна яровой пшеницы даже в неблагоприятных условиях вегетации [10].

Условия, материалы и методы. Исследования проводились в рамках тематического плана ЦКП «Генетические ресурсы растений и их использование» Орловского ГАУ по совместной программе с Шатиловской СХОС ФНЦ ЗБК.

Объект исследований – 20 сортообразцов пшеницы яровой из ведущих селекционных центров РФ, которые были представлены для агроэкологического испытания на Шатиловской СХОС.

Возделывание опытных сортов осуществлялось по общепринятой технологии для региона. Растения выращивались на делянках площадью 25 м2 в четырехкратной повторности. Способ размещения опытных делянок – рендомизированный.

В соответствии с общепринятыми методиками осуществлялись учеты и наблюдения [8, 9].

На инфракрасном анализаторе марки Infratec 1241 швейцарской фирмы FOSS были определены биохимические показатели качества зерна: белок, крахмал, клейковина и седиментация .

Во время вегетации растений погодные условия в 2014-2020 гг. были заметно различные. В 2014 году вторая и третья декады апреля были теплее обычного на 0,1-1,6ºС., а май – на 1,4ºС, на фоне повышенного увлажнения – количество осадков превышало среднемноголетнюю норму на 25%. Но июнь был засушливым и жарким – количество осадков выпало на 48% меньше, от среднемноголетней нормы при температуре воздуха на 1,2-2,4ºС выше ее значения.

Перепадами температуры и неравномерным распределением осадков характеризовались метеоусловия 2015 года. В апреле температура воздуха была на 1,9ºС ниже, а количество осадков на 45% больше среднемноголетней нормы. В мае температура воздуха и количество осадков, наоборот, превышали на 3,2ºС и на 24% соответственно среднемноголетние показатели. Среднесуточная температура в июне была близка к среднемноголетним данным. В этом месяце выпало 155% осадков от среднемноголетней нормы.

В 2016 году в третьей декаде апреля было холоднее обычного на 4ºС, а количество осадков выпало на 34% меньше среднемноголетней нормы. В мае и в июне температура воздуха и количество осадков также были ниже нормы в среднем на 1,3ºС и 53,5%. Лишь в июле и в августе отмечалось теплее обычного на 0,8ºС и на 3ºС, соответственно.

В 2017 году апрель также был холоднее обычного на 3,5ºС, а количество осадков выпало 111% среднемноголетней нормы, тогда как в мае температура воздуха была выше на 4,1ºС, а количество осадков на 31% меньше обычной нормы. Более экстремальная погода отмечалась в июне: температура воздуха была ниже на 0,9ºС, а количество осадков на 72% среднемноголетних значений. Июль же был теплее и влажнее обычного – температура воздуха была выше на 3,1ºС, а количество осадков на 44% среднемноголетнею норму.

В 2018 году погодные условия были еще экстремальнее, особенно в первую половину вегетационного периода, температура воздуха была выше (в апреле на 2,1ºС, в мае на 3,2ºС, в июне – на 1,2ºС), а количество осадков ниже: в апреле на 10,0 мм, в мае на 19,0 мм, а в июне на 56,0 мм по сравнению со среднемноголетними значениями.

В 2019 году апрель был холоднее обычного на 3,5ºС, а количество осадков выпало 111% среднемноголетней нормы, тогда как в мае температура воздуха была выше на 4,1ºС, а количество осадков на 31% меньше обычной нормы. Но, более экстремальной погода отмечалась в июне: температура воздуха была ниже на 0,9ºС, а количество осадков на 72% среднемноголетних значений. Июль же был теплее и влажнее обычного – температура воздуха превышала на 3,1ºС, а количество осадков на 44% среднемноголетнюю норму.

Погодные условия 2020 года незначительно отличались от многолетних показаний. Так, за вегетационный период осадков выпало 322,6 мм, что было больше на 0,8% среднемноголетнего количества, а среднемесячная температура за период вегетации составила 17,1ºС, что на 1,7ºС выше среднемноголетнего значения. Это положительно сказалось на урожайности, но отрицательно на качестве зерна.

Математическую обработку данных проводили методами корреляционного и дисперсионного анализов по Б.А. Доспехову (1985), с использованием современных компьютерных программ.

Результаты исследований и их обсуждение. Согласно проведенных исследований, урожайность зерна у современных сортов яровой пшеницы, по-прежнему, существенно зависит от метеоусловий вегетации. В годы исследований ее величина варьировала от 2,0 до 4,6 т/га. Наиболее высокая масса семян на единицу площади формировалась в 2014 и 2019 годах (в среднем 4,6 т/га), а наименьшая – в 2018 году (рис. 1).

Рисунок 1 – Урожайность зерна яровой пшеницы в среднем по изученным сортам в годы исследований

В 2018 году ее величина в среднем была в 2,3 раза меньше по сравнению с 2014 и 2019 годами, и на 45,9% меньше, чем в 2015, 2016, 2017 и 2020 годы, что было связано с контрастными погодными условиями вегетации растений. В 2018 году они были для культуры экстремальными: температура воздуха в период вегетации была с среднем на 2,2ºС выше, а количество осадков на 28,3 мм ниже, по сравнению со среднемноголетними значениями.

Это дает основание считать, что яровая пшеница не всегда может являться надежной страховой культурой в производстве зерна в регионе. Для решения этой проблемы, очевидно, необходимо существенно увеличить адаптивный потенциал ее новых сортов. Селекционная работа в данном направлении вполне может быть успешной, так как влияние генотипа на величину урожайности яровой пшеницы более весомо, чем метеоусловий. В годы экологического испытания интервал генотипического варьирования урожайности зерна составлял в среднем 3,2-4,5 т/га. Наиболее высокую урожайность формировали: Иделле (4,5 т/га), Йолдыз (4,3 т/га), Кинельская Юбилейная (4,3 т/га), Воронежская 18 (4,2 т/га), Кинельская Нива (3,9 т/га); Чернозёмноуральская 2 (3,7 т/га).

Значимо влияли погодные условия вегетации растений и на качество урожая зерна. Наиболее хорошим для использования на продовольственные цели он формировался в 2015 и 2018 годах, когда в период массового образования, налива и созревания зерновок стояла относительно сухая и солнечная погода, что отмечалось нами и в ранних исследованиях [3]. Тогда как в условиях вегетации 2019 и 2020 годов урожай зерна был наименее пригодным для продовольственных нужд. В 2019 году в период массового налива и созревания зерновой (июль) температура воздуха превышала на 3,1ºС, а количество осадков на 44% среднемноголетнюю норму. Во многом схожие погодные условия отмечались и в 2020 году, что положительно отразилось на величине урожайности и отрицательно на его качестве.

Содержание белка в зерне культуры варьировало в годы исследований от 13,3 до 16,9%, клейковины – от 23,1 до 29,3%, крахмала – от 62,3 до 65,6%, а седиментация – от 43,3 до 62,5 % (рис. 2).

Рисунок 2 – Значения биохимических показателей качества зерна яровой пшеницы в среднем по опытным сортам в годы исследований

Коэффициент корреляции урожайности с содержанием белка и клейковины был в основном отрицательным, тогда как с крахмалом преимущественно положительным (табл. 1).

Связь между содержанием белка и крахмала была достоверно отрицательной – r = -0,65.

Как известно в процессе селекции у зерновых культур рост урожайности определяется увеличением содержания крахмала, при значительном уменьшении белка [6].

По нашему мнению, это обусловлено тем, что фотоэнергетический потенциал растений достаточно консервативен и в результате селекции существенно не увеличивается [1]. В силу этого его возможностей в настоящее время, судя по всему, не хватает, чтобы одновременно обеспечить получение высокого, качественного и стабильного урожая, поскольку для этого необходимо намного больше энергии, чем ее могут усвоить растения [2].

Таблица 1 – Значение коэффициента корреляции между урожайностью и показателями качеством зерна яровой пшеницы в годы исследований

|

Показатели качества |

Годы исследований |

|||||

|

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

|

|

Белок |

-0,10 |

-0,65 |

-0,09 |

-0,87 |

-0,45 |

-0,17 |

|

Клейковина |

-0,06 |

-0,64 |

-0,13 |

-0,85 |

-0,41 |

-0,12 |

|

Крахмал |

0,76 |

0,22 |

-0,16 |

0,52 |

0,48 |

-0,09 |

Поэтому, добиться повышения содержания крахмала, вероятно, будет значительно легче, чем белка, на образование которого требуется почти в 5 раз больше энергетических затрат, чем на молекулу углеводов [5].

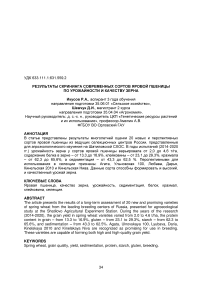

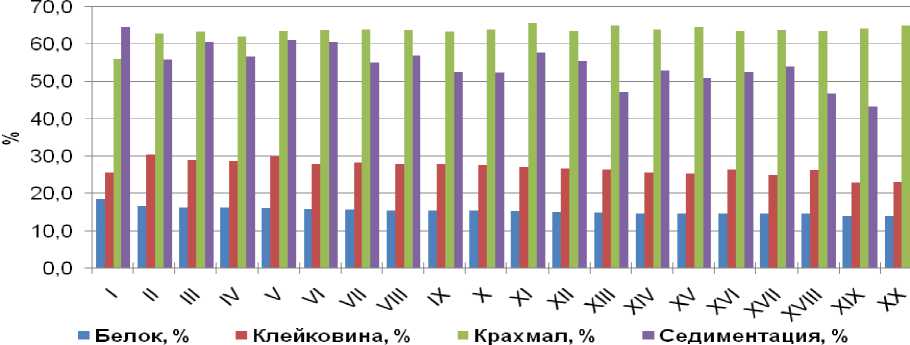

Наиболее высокое качество зерна в годы исследований имели следующие сорта яровой пшеницы: Агата (белок – 18,7%; клейковина – 25,8%; крахмал – 56,1%; седиментация – 64,7), Ульновская 100 (белок – 16,8; клейковина – 30,4%; крахмал – 63,0%; седиментация – 56,0%), Любава (белок – 16,5%; клейковина – 28,9%; крахмал – 63,4%; седиментация – 60,7%), Дарья (белок – 16,4%; клейковина – 28,7%; крахмал – 62,2%; седиментация – 56,8%), Кинельская 2010 (белок – 16,2%; клейковина – 30,0%; крахмал – 63,6%; седиментация – 61,0%) и Кинельская Нива (белок – 15,9%; клейковина – 27,9%; крахмал – 63,8%; седиментация – 60,7%) (рис. 3).

Рисунок 3 – Биохимические показатели качества зерна у изученных сортов яровой пшеницы в годы исследований, среднее за 2014-2020 гг.

*I - Агата, II - Ульяновская 100, III - Любава, IV - Дарья, V - Кинельская 2010, VI -Кинельская Нива, VII - Рима, VIII - Ульяновская 105, IX - Донская Элегия, X -Вольнодонская, XI - Черноземнокральская 2, XII - Кинельская Юбилейная, XIII -Безенчукская золотистая, XIV - Воронежская 18, XV - Лиза, XVI - Безенчукская Нива, XVII - Иделле, XVIII - Донела М, XIX - Безенчукская 210, XX - Йолдыз.

Заключение. Современные сорта яровой пшеницы обладают необходимым генетическим потенциалам, чтобы в условиях Центрально-Черноземного региона России формировать высокий, качественный и стабильный урожай зерна. Сорта Агата, Ульновская 100, Любава, Дарья, Кинельская 2010 и Кинельская Нива могут рассматриваться в данном случае в качестве перспективного базового материала для селекции яровой пшеницы.

Список литературы Результаты скрининга современных сортов яровой пшеницы по урожайности и качеству зерна

- Амелин А.В. Морфологические основы повышения селекции гороха: автореф. дис… д-ра с.-х. наук. М., 2001. 46 с.

- Амелин А.В. Чекалин Е.И. Селекция на повышение фотоэнергетического потенциала растений и эффективности его использования, как стратегическая задача в обеспечении импортозамещения и продовольственной безопасности России // Вестник Орел ГАУ. 2015. № 6. С. 9-17.

- Биохимические показатели качества зерна у современных сортов яровой пшеницы / А.В. Амелин [и др.] // Вестник аграрной науки. 2019. № 2 (77). С. 3-11.

- Значение озимой и яровой пшеницы в производстве продуктов питания / Н.В. Долгополова, В.А. Скрипин, О.М. Шершнева, Ю.В. Алябьева // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2009. Т. 5. № 5. С. 52-56.

- Икусов Р.А., Орлов В.П., Ларионов С.С. Выделение источников высокого качества зерна яровой пшеницы для использования в селекции // Научный журнал молодых ученых. 2019. № 4 (17). С. 30-34.

- Ильина Л.Г. Селекция яровой пшеницы в НИИСХ Юго-Востока // Тр. НИИСХ Юго-Востока. Саратов, 1970. Вып. 27. С.5-126.

- Мартьянова А.И. Особенности качества зерна пшеницы урожая и пути его рационального использования // Зерновое хозяйство. 2003. -№ 1. С. 25.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск первый. Общая часть / Под общей редакцией председателя государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при МСХ СССР, доктора с.-х. наук М.А. Федина. М., 1985. 269 с.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск второй. Зерновые, крупяные, зернобобовые, кукуруза и кормовые культуры. М., 1989. 194 с.

- Прянишников А.И. Научные основы адаптивной селекции в Поволжье. М.: РАН, 2018. 96 с.

- Созинов А.А. Селекционно-генетические аспекты повышения продуктивности и качества зерна пшеницы // Фотосинтез и продукционный процесс / Под ред. Ничипоровича А.А. М.: Наука, 1988. С. 226-237.

- Шпаар Д.И. Зерновые культуры. Мн.: ФУ Аинформ, 2000. 421 с.