Результаты статистического анализа химико-технологического исследования коллекции меднолитой пластики

Автор: Сальникова Ирина Владимировна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 7 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты интерпретации рентгенофлуоресцентного анализа лигатурного состава крестов-тельников Илимского острога. Исследование ставило цели систематизировать результаты анализа элементного состава сплавов крестов-тельников, определить виды сплавов и выявить связь между типами предметов и видами лигатурного состава изделий. В изучении коллекции крестов-тельников (196 предметов) комплексно применен единый подход, основанный на методе математической статистики для характеристики лигатурных составляющих. Использование статистических методов необходимо для получения корреляции морфологических признаков. Показаны количественные характеристики элементного состава изделий. Дана объективная характеристика химического состава коллекции в целом, и различных типов крестов. Определены статистические закономерности отдельных лигатурных характеристик и их сочетаний для распределения по типам. Прослежена связь между составом сплавов и формой изделий. В итоге выявлены несколько видов сплавов, используемых для изготовления крестов-тельников, уточнена хронология изделий. Создана база данных элементного состава предметов, которая может быть применима для дальнейшей аналитики.

Коллекция, меднолитая православная пластика, крест-тельник, метод рентгенофлуоресцентногоанализа, метод математической статистики, лигатурный составсплава

Короткий адрес: https://sciup.org/147219636

IDR: 147219636 | УДК: 903-034.3

Текст научной статьи Результаты статистического анализа химико-технологического исследования коллекции меднолитой пластики

Кресты-тельники из раскопок Илимского острога составляют значительную часть коллекции предметов православной пластики собрания Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ. Целью нашего исследования стало определение с использованием рентгенофлуоресцентного анализа основных закономерностей, которые могли быть технологическим и хронологическим маркером такого массового материала. Актуальность работы обусловлена необходимостью интерпретации результатов рентгенофлуоресцентной диагностики, определения статистических закономерностей распределения отдельных ли- гатурных характеристик и их сочетаний для распределения по типам, выявленным автором собрания академиком В. И. Молодиным [2007. C. 38–87], а также уточнения хронологических рамок артефактов подобного рода. Новизна исследования заключается в том, что впервые в изучении коллекции крестов-тельников комплексно применен единый подход, основанный на методе математической статистики, для характеристики лигатурных составляющих, систематизации результатов анализа элементного состава сплавов, определения видов сплавов и выявления связи между типами предметов и видами лигатурного сплава. Использование статистических методов необходимо также для получения корреляции морфологических признаков.

Статистические методы в исследовании массового материала получили широкое распространение с 60–70-х гг. XX в. Ряд публикаций посвящен вопросу применения математических методов в археологических исследованиях. В специализированном сборнике статей «Археология и естественные науки» авторы аргументируют необходимость использования статистической обработки при исследовании массового материала, приводят конкретные примеры обработки данными методами археологических коллекций [Ковалевская (Деопик), 1965; Круг Г. К., Круг О. Ю., 1965; Маршак, 1965]. Здесь же описан, вероятно, один из первых опытов применения электронновычислительных машин для создания фонда археологических источников – базы данных [Шер, 1965]. В 70-е гг. ХХ в. результаты статистических исследований публиковались в сборнике научных статей «Статистико-комбинаторные методы в археологии», где излагалась методика формализации и статистического анализа археологического материала [Деопик, Карапетьянц, 1970; Шер, 1987]. Статья В. Ф. Генинга «Программа статистической обработки керамики» [1973] посвящена теории, терминологии и практике применения статистической обработки керамического комплекса. Проблемы формализации описания, кодирования признаков и использования математических методов в анализе массовых коллекций излагались в статьях Н. Ф. Федоровой [1977] и Д. В. Деопик [1977].

В 80–90-е гг. ХХ в. интерес к применению в исследовательской практике методов математической статистики возрос. В статьях и монографиях обсуждались способы статистического выявления взаимосвязей между признаками, предметами и группами предметов, актуальным стал вопрос археологической интерпретации полученных математических выводов. В их числе и монография Г. А. Федорова-Давыдова «Статистические методы в археологии» [1987]. Автор предлагает основные понятия теории вероятностей и математической статистики, приводит примеры разнообразных методов исследования массового археологического материала.

Проблеме информатизации археологических исследований, выбору процедур и алгоритмов посвящена монография А. П. Деревянко, А. Ф. Фелингера, Ю. П. Холюшки-на «Методы информатики в археологии каменного века» [1989]. Опубликован ряд специализированных сборников научных статей: «Методология и методика археологических реконструкций», «Интеграционные программы фундаментальных исследований», «Информационные технологии в гуманитарных исследованиях», в которых представлена информация о результатах исследования археологических коллекций, где были использованы методы математической статистики [Деревянко, Холюшкин и др., 1994; Деревянко и др., 1998; Деревянко, Лбов и др., 1998]. Данный способ корреляции показателей использован для систематизации разнообразных характеристик наконечников стрел из археологических памятников Западной Сибири [Сальникова, 1997].

Приведенный выше краткий очерк методов использования математической статистики говорит о целесообразности его применения для анализа количественных и морфологических признаков.

«Во всех типологических работах… то есть там, где мы имеем множество однородных предметов… должна использоваться статистика – метод комбинирования, анализа и обобщения данных наблюдения» [Ковалевская (Деопик), 1965. C. 287].

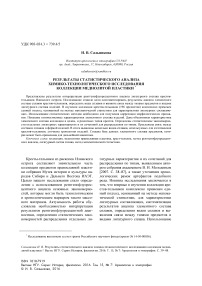

Полученные в результате проведения РФА химического состава крестов-тельников данные необходимо было систематизировать для выявления связи между количественными характеристиками элементов сплавов и их типологией по морфологическим признакам. Была создана база данных, включающая всю полноту характеристик отдельных предметов: результаты РФА, типология предмета, место обнаружения. Затем сформирована сводная таблица, характеризующая всю полноту коллекции, – в нее вошли 196 образцов.

Всю совокупность количественных характеристик мы разделили по ингредиентам, составляющим вид сплава, и соотнесли их с типами изделий. Полученные результаты обрабатывались с использованием статистической программы SPSS Statistics, позволяющей вычислить большой набор характеристик, установить связи между переменными. В результате выявлены распределения всех ингредиентов сплавов, из которых изготовлены кресты-тельники в целом по всей коллекции, дана количественная характеристика составляющих элементов сплавов по типам (использована классификация В. И. Молодина). Представлены минимальные и максимальные значения всех компонентов сплавов.

В итоге определено, что медь является основным компонентом и присутствует в 192 изделиях, цинк – в 152, свинец – в 123, олово – в 89. Максимальное значение меди 99,19 % (тип 8.1.3.1.), минимальное значение 0,54 % (тип 4.3.3). Цинк – соответственно 59,79 (тип 1.2.4.2) и 0,36 % (тип 11). Олово – 99,2 (тип 2.3.2) и 0,22 % (тип 6.3.1.2). Свинец – 98,63 (тип 6.3.1.2) и 0,28 % (тип 8.1.3.1) (табл. 1).

Автором методики выявления сочетаний ингредиентов сплавов является М. С. Шемаханская [Шемаханская и др., 1996. С. 15– 16]. Использование данной методики дало возможность раскрыть различные виды сплавов, поэтому на следующем этапе предполагалось проследить связь между лигатурным составом и типом предмета.

Установлено распределение лигатурных характеристик наиболее крупных типов крестов-тельников.

Тип 1 – самая многочисленная группа предметов. Это 62 образца (см. табл. 1). Медь является основным компонентом сплава, ее содержание от 20,29 до 97,09 %. В качестве легирующей добавки в 57 экз. использован цинк (границы значений от 0,4 до 59,64 %). В 28 изделиях присутствует свинец (от 1,26 до 23,61 %). В 16 изделиях обнаружено олово (от 1,43 до 33,46 %). В составе одного изделия имеется серебро. Необходимо отметить, что четкой корреляции между составляющими ингредиентами сплавов не обнаружено. Единственная связь между переменными – это отрицательная зависимость между количеством цинка и олова: количество цинка увеличивается при уменьшении олова; слабая положительная связь между оловом и свинцом: при увеличении количества олова увеличивается количество свинца в изделиях. Все предметы данной группы, кроме одного, практически полностью состоящего из меди, изготовлены из многокомпонентных сплавов бронзы и латуни (см. табл. 1).

В первом типе встречены следующие сплавы: «медь-цинк» – 29 ед., это означает, что 48,7 % изделий изготовлены из латуни. «Медь-цинк-свинец» – 16 ед., что составляет 25 % изделий – свинцовая латунь. «Медь-цинк-олово-свинец» – 8 ед. – 12,8 %, сложная многокомпонентная латунь. «Медь-оло-во-свинец» – 3 ед. – 4,8 %, данный состав можно отнести к группе оловянистых бронз. Сплав «медь-цинк-олово» – 3 ед. (4,8 %) можно считать многокомпонентным бронзовым сплавом, поскольку главной составляющей является медь. Сплав «медь-олово» отнесен к классической бронзе – 2 ед. (1,2 %); «медь-цинк-олово-серебро» – 1 ед. (0,62 %).

Тип 2 включает пять предметов. Выявлены следующие сплавы: «медь-цинк-сви-нец» – (2 экз.); «медь-олово-свинец», где основным ингредиентом является свинец при минимальном количестве меди (1 экз.). Далее: «медь-цинк» и «медь-олово» по одному экземпляру: одно оловянное, одно изделие выполнено из латуни, одно бронзовое, и два отнесены к изделиям из оловянистых бронз.

Тип 3 – состав: «медь-цинк-свинец». Это означает, что предмет изготовлен из свинцовой латуни.

Тип 4 (см. табл. 1) – 31 экз. В составе пяти изделий обнаружено серебро, в двух экземплярах отсутствует медь, наблюдается увеличение количества свинца в сплавах и отрицательная зависимость между количеством цинка и олова – уменьшение количества цинка при увеличении количества олова. В данном типе выявлены следующие типы сплавов: «медь-олово-свинец» – 9 ед. (27,9 %) – оловянистая бронза; «медь-цинк-олово-свинец» – 5 ед. (16,2 %), «медь-серебро» – 5 ед. (16,1 %), «медь-цинк-оло-во» – 4 ед. (12,9 %), «медь-цинк» – 3 ед. (10,3 %), «медь-цинк-свинец» – 3 ед. (10,3 %), «олово-свинец» 2 ед. (6,2 %).

Тип 5 (см. табл. 1) – 10 ед. Отличается отсутствием олова, меньшим содержанием свинца (максимальное значение 4,36 %). Данные изделия можно отнести к латуням. Состав сплава: «медь-цинк» – 5 ед., «медь-цинк-свинец» – 5 ед.

Тип 6 представлен 23 образцами (см. табл. 1). Отличается от предыдущих высоким содержанием свинца (до 98,63 %) и олова (до 95,15 %). Можно с большой долей вероятности отнести данные изделия к

Таблица 1

|

Показатель |

Сu |

Zn |

Sn |

Pb |

|

|

N |

Валидные |

192 |

152 |

89 |

123 |

|

Пропущенные |

4 |

44 |

107 |

73 |

|

|

Среднее |

65,9973 |

16,3432 |

23,6676 |

10,0318 |

|

|

Медиана |

73,5600 |

15,9850 |

14,6200 |

3,8700 |

|

|

Мода |

,71a |

,58a |

6,16a |

1,77a |

|

|

Стандартное отклонение |

24,62628 |

11,71092 |

24,60308 |

15,26861 |

|

|

Асимметрия |

–1,549 |

,431 |

1,504 |

3,317 |

|

|

Минимум |

,54 |

,36 |

,22 |

,28 |

|

|

Максимум |

99,19 |

59,64 |

99,20 |

98,63 |

|

Кресты-тельники 1 типа

|

N |

Валидные |

62 |

57 |

16 |

28 |

|

Пропущенные |

0 |

5 |

46 |

34 |

|

|

Среднее |

76,2861 |

18,5540 |

13,5481 |

5,5257 |

|

|

Медиана |

77,9700 |

19,3100 |

12,7450 |

3,2800 |

|

|

Мода |

20,29a |

,40a |

1,43a |

1,26a |

|

|

Стандартное отклонение |

12,13810 |

11,49264 |

10,25923 |

5,14325 |

|

|

Асимметрия |

–1,482 |

,667 |

,477 |

2,192 |

|

|

Минимум |

20,29 |

,40 |

1,43 |

1,26 |

|

|

Максимум |

97,09 |

59,64 |

33,46 |

23,61 |

|

|

Кресты-тельники 4 типа |

|||||

|

N |

Валидные |

31 |

17 |

21 |

21 |

|

Пропущенные |

2 |

16 |

12 |

12 |

|

|

Среднее |

60,0297 |

15,2894 |

18,6614 |

11,2871 |

|

|

Медиана |

70,9400 |

15,4100 |

12,8100 |

8,8400 |

|

|

Мода |

,54a |

,87a |

2,84a |

2,58 |

|

|

Стандартное отклонение |

28,61870 |

12,19020 |

20,62453 |

11,18486 |

|

|

Асимметрия |

–1,233 |

,126 |

1,898 |

1,002 |

|

|

Минимум |

,54 |

,87 |

2,84 |

,77 |

|

|

Максимум |

95,72 |

31,99 |

68,52 |

34,59 |

|

|

Кресты-тельники 5 типа |

|||||

|

N |

Валидные |

10 |

10 |

0 |

5 |

|

Пропущенные |

1 |

1 |

11 |

6 |

|

|

Среднее |

74,0960 |

24,2500 |

3,1400 |

||

|

Медиана |

72,6250 |

26,8950 |

3,8700 |

||

|

Мода |

64,68a |

4,37a |

,86a |

||

|

Стандартное отклонение |

9,30803 |

9,25493 |

1,49571 |

||

|

Асимметрия |

1,452 |

–1,358 |

–1,097 |

||

|

Минимум |

64,68 |

4,37 |

,86 |

||

|

Максимум |

95,28 |

34,09 |

4,36 |

||

Окончание табл. 1

|

Показатель |

Сu |

Zn |

Sn |

Pb |

Кресты-тельники 6 типа

|

N |

Валидные |

23 |

19 |

15 |

22 |

|

Пропущенные |

5 |

9 |

13 |

6 |

|

|

Среднее |

48,4148 |

12,1700 |

47,5627 |

16,0950 |

|

|

Медиана |

61,1900 |

9,7900 |

53,5600 |

4,1800 |

|

|

Мода |

,71 |

,36a |

,22a |

,70a |

|

|

Стандартное отклонение |

33,57059 |

10,03065 |

33,08545 |

23,63016 |

|

|

Асимметрия |

–,215 |

,675 |

–,213 |

2,318 |

|

|

Минимум |

,71 |

,36 |

,22 |

,70 |

|

|

Максимум |

91,19 |

31,86 |

95,15 |

98,63 |

|

Кресты-тельники 7 типа

|

N |

Валидные |

31 |

22 |

20 |

24 |

|

Пропущенные |

0 |

9 |

11 |

7 |

|

|

Среднее |

62,8326 |

8,5536 |

15,4645 |

10,9742 |

|

|

Медиана |

73,6400 |

3,4050 |

13,0200 |

4,1950 |

|

|

Мода |

4,67a |

,58a |

5,02a |

1,23a |

|

|

Стандартное отклонение |

25,39461 |

8,99169 |

12,19958 |

16,83003 |

|

|

Асимметрия |

–1,378 |

1,158 |

3,015 |

3,500 |

|

|

Минимум |

4,67 |

,58 |

5,02 |

1,23 |

|

|

Максимум |

90,09 |

32,63 |

61,51 |

81,42 |

|

Кресты-тельники 8 типа

|

N |

Валидные |

27 |

22 |

13 |

16 |

|

Пропущенные |

0 |

5 |

14 |

11 |

|

|

Среднее |

72,69633 |

16,8432 |

16,1015 |

4,2469 |

|

|

Медиана |

74,69000 |

18,1200 |

19,2600 |

4,1550 |

|

|

Мода |

11,001a |

,58a |

,62a |

,28a |

|

|

Стандартное отклонение |

16,452067 |

10,57682 |

14,08695 |

2,89653 |

|

|

Асимметрия |

–2,280 |

–,099 |

,830 |

,168 |

|

|

Минимум |

11,001 |

,58 |

,62 |

,28 |

|

|

Максимум |

99,190 |

32,26 |

48,96 |

8,92 |

|

Статистическая характеристика элементного состава крестов-тельников

свинцовым латуням, в трех изделиях отсутствует в составе медь, в трех она минимальна (1 %). Данную группу характеризует наличие разнообразных сплавов.

Выявлены следующие сплавы: «медь-цинк-олово-свинец» – 7 ед. (30,4 %), «медь-цинк-свинец» – 5 ед. (21,7 %), «медь-цинк» – 2 ед. (13 %), «медь-олово-свинец» – 3 ед. (11,3 %), «олово-свинец» – 3 ед. (11,3 %), «медь-серебро-цинк-свинец» – 2 экз. (8,6 %), «медь-серебро-цинк» – 1 ед. (3,83 %).

Необходимо отметить неоднородность состава металла данной группы и определенную зависимость между количеством меди и другими компонентами сплава. При содержании меди менее трети основным легирующим элементом является олово, при минимальном содержании меди основной металл – свинец.

В тип 7 (см. табл. 1) входит 31 образец. Для него характерно отсутствие в сплаве цинка и олова в трети изделий, уменьшение доли цинка в составе изделий, наличие са- мого большого количества изделий из серебра (6 ед., что составляет 20,6 %).

Определены следующие составы: «медь-цинк-олово-свинец» – 10 ед. (32 %), «медь-олово-свинец» – 7 ед. (22,5 %), «медь-цинк-свинец-серебро» – 5 ед. (16,3 %), «медь-цинк» – 3 ед. (9,3 %), «медь-цинк-свинец» – 2 ед. (6,4 %), «медь-олово» – 2 ед. (6,4 %), «медь-цинк-олово» – 1 ед. (3,2 %), «медь-цинк-серебро» – 1 ед. (3,2 %).

К типу 8 (см. табл. 1) относятся 27 изделий. Медь присутствует во всех экземплярах, олово отсутствует в половине случаев, в 11 ед. отсутствует такой компонент сплава, как свинец – его общее количество минимально (8,92 %), один предмет с добавлением серебра, сплав меди и свинца зафиксирован впервые.

Составы сплавов следующие: «медь-цинк-олово-свинец» – 7 ед., что составляет 25,9 %, «медь-цинк» – 7 ед. (25,9 %), «медь-цинк-свинец» – 5 ед. (18,5 %), «медь-цинк-олово» – 3 ед. (11 %), «медь-олово-свинец» – 3 ед. (11 %), «медь-свинец» – 1 ед. (3,8 %), «медь-серебро» 1 ед. (3,8 %).

Тип 9 представлен одним экземпляром. Сплав «олово-свинец-медь», меди меньше 2 %, олова 58 %, остальное свинец, крест по составу близкий к образцу из типа 7.

Тип 10 – серебряное изделие, в лигатуре присутствуют медь, свинец и цинк.

Тип 11 – сплав «олово-цинк», основным металлом является олово (77,25 %), цинк – легирующая добавка.

Такова общая характеристика составов сплавов по данным РФА образцов крестов-тельников Илимского острога. Результаты исследования – лигатурные ингредиенты и их сочетания (виды сплавов), аналогичны результатам, представленным в статье [Шемаханская и др., 1996. С. 15–17]. Исключением является наличие сплавов, содержащих серебро. Представительность исследуемой коллекции позволила сделать некоторые выводы по материалу изготовления крестов-тельников.

Из итоговой таблицы видно, что самая многочисленная группа изделий изготовлена из сплава «медь-цинк» – 50 ед. (табл. 2). Данный сплав является латунью, «широкое распространение которой было не ранее середины XVIII в.» [Там же. С. 18]. На втором месте по количеству изделий предметы, изготовленные из сплава «медь-цинк-свинец» (39 ед.). Близка к ней группа изделий из многокомпонентного сплава, где присутствуют все 4 легирующих элемента (37 предметов). 27 образцов изготовлены из сплава «медь-олово-свинец». Представительная группа крестов (17 ед.) имеет в своем составе серебро. Последняя крупная группа изделий изготовлена из сплава «медь-цинк-олово» (10 ед.). В составе коллекции имеются изделия, выполненные из классической бронзы – сплав меди и олова (6 ед.), практически свинцовые или из сплава «олово-свинец» (5 ед.) и «медь-свинец» (1 ед.).

К сожалению, не удалось проследить взаимосвязь между отдельными компонентами сплавов, поскольку величины не подчиняются закону нормального распределения. Предполагаем, это связано с тем, что изготовление крестов было повсеместным промыслом и использовалось вторичное сырье, поэтому четкой рецептуры быть не могло. Тем не менее удалось проследить определенные тенденции и связь между элементами сплавов и формой предметов, особенно при изготовлении изделий, имитирующих благородный металл, в частности серебро. Литейщикам XVIII–XIX вв. были известны рецептуры, меняющие не только технологические свойства сплавов, придавая им пластичность и текучесть, но и изменяющие цвет предмета, что помогало имитировать изделия из драгоценных металлов.

По составам сплавов коллекция крестов-тельников и икон входит в группу изделий XVIII–XIX вв.

Необходимо отметить, что для литья изделий чаще использовали лом, но отдельные образцы могли служить моделями для формы и последующей отливки предметов. Форма изделий может повторяться, однако при использовании вторичной матрицы размеры меняются в сторону уменьшения. Допустимо предположить, что существовали местные центры бронзолитейного производства и мастера были знакомы с лучшими образцами православной пластики. Так, например, кресту 4 типа [Молодин, 2007. С. 57] по форме аналогичен крест из собрания Российского этнографического музея [Островский, Федоров, 2007. С. 83], но существует разница в размерах изделий – в нашем собрании крест меньше. Формы 4 и 5 типов были известны с конца XVII – начала XVIII в. [Там же. С. 120]. Таким образом, можно утверждать, что образцы православной пластики могли не только приво-

Распределение типов сплавов по типам крестов-тельников

Таблица 2

Итоги нашего исследования показали, что необходимо продолжить изучение элементного состава меднолитой православной пластики в двух направлениях: пополнение самой базы исследования данными из собраний других музеев и использование более сложного набора статистических программ. Такой программой может быть «Ластан», которая позволяет найти связи между количественными и качественными признаками, что даст возможность выявить новые закономерности между переменными (компонентами сплавов). Дальнейшие исследования позволят обнаружить различные типы сплавов, которые могут стать хронологическим маркером изделий.

Список литературы Результаты статистического анализа химико-технологического исследования коллекции меднолитой пластики

- Генинг В. Ф. Программа статистической обработки керамики из археологических раскопок // СА. 1973. № 1. С 114-137.

- Деопик Д. В. Соотношение статистических методов, классификаций и культурно-стратиграфических характеристик в археологическом исследовании // КСИА. 1977. № 148. С. 3-8.

- Деопик Д. В., Карапетьянц А. М. Некоторые принципы описания применительно к возможностям статистического анализа // Статистико-комбинаторные методы в археологии. М.: Наука, 1970. С. 3-17.

- Деревянко Е. И., Лбов Г. С., Рыбина Е. В., Худяков Ю. С., Гришин А. Е., Бериков В. Б., Неделько В. М., Викентьев А. А. Компьютерная система анализа данных погребальных памятников эпохи неолита и ранней бронзы // Интеграционные программы фундаментальных исследований. Новосибирск, 1998. С. 135-143.

- Деревянко А. П., Фелингер А. Ф., Холюшкин Ю. П. Методы информатики в археологии каменного века. Новосибирск: Наука, 1989. 272 с.

- Деревянко А. П., Холюшкин Ю. П., Воронин В. Т., Ростовцев П. С. Некоторые статистические подходы к оценке фациальности позднего палеолита Енисея // Методология и методика археологических реконструкций. Новосибирск, 1994. С. 72-82.

- Деревянко А. П. Холюшкин Ю. П., Ростовцев П. С. Статистический анализ распределения находок на памятниках позднего палеолита Дальнего Востока // Информационные технологии в гуманитарных исследованиях. Новосибирск, 1998. С. 91-93.

- Ковалевская (Деопик) В. Б. Применение статистических методов к изучению массового археологического материала // Археология и естественные науки. М.: Наука, 1965. С. 286-301.

- Круг Г. К., Круг О. Ю. Математический метод классификации древней керамики // Археология и естественные науки. М.: Наука, 1965. С. 318-325.

- Маршак Б. И. К разработке критериев сходства и различия керамических комплексов // Археология и естественные науки. М.: Наука, 1965. С. 308-317.

- Молодин В. И. Кресты-тельники Илимского острога. Новосибирск: Инфолио, 2007. 246 с.

- Островский А. Б., Федоров Ю. А. Русский православный крест в собрании Российского этнографического музея. СПб.: Арт-Палас, 2007. 376 с.

- Сальникова И. В. База данных «Наконечники» и статистические корреляции результатов // Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в средние века. М., 1997. Вып. 6. С. 62-69.

- Федоров-Давыдов Г. А. Статистические методы в археологии. М.: Высш. шк., 1987. 216 c.

- Федорова Н. Ф. Код для описания и возможности машинной обработки фигурно-штампованной керамики эпохи средневековья // Археологические исследования на Урале и Западной Сибири. Новосибирск, 1977. С. 50-55.

- Шемаханская М. С., Дубровин А. Ф., Дубровин М. Ф., Равич И. Г. Исследование металла меднолитой пластики как основа ее атрибуции // Экспресс-информация. 1996. Вып. 5-6. 22 с.

- Шер Я. А. О создании кибернетического фонда археологических источников с автоматическим поиском информации // Археология и естественные науки. Новосибирск, 1965. С. 326-333.

- Шер Я. А. Интуиция и логика в археологическом исследовании (к формализации типологического метода в археологии) // Статистико-комбинаторные методы в археологии. Новосибирск, 1987. С. 8-24.