Результаты трасологического анализа микролитов из слоя 9 верхнепалеолитической стоянки Рахат, Казахстан

Автор: Ожерельев Д.В., Жилин М.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 278, 2025 года.

Бесплатный доступ

Стоянка Рахат находится в Алматинской области Республики Казахстан в предгорьях хребта Заилийский Алатау – одного из северных хребтов Центрального Тянь-Шаня. Культурный слой 9 стоянки Рахат имеет дату AMS C14 24645 ± 70 некал. л. н. Трасологическое изучение микролитов из этого слоя выявило серию пластинок и микропластин с притупленным краем, которые использовались в качестве боковых режущих элементов («вкладышей») метательного вооружения. Отсутствие каменных острий, которые могли бы использоваться в качестве колющих наконечников метательного вооружения, указывает на то, что «вкладыши» устанавливались на заостренное древко. Только одно острие на пластинке с притупленным краем сначала использовалось в качестве косолезвийного наконечника метательного оружия, а затем повторно в качестве бокового режущего элемента. Составное метательное вооружение с каменными «вкладышами» было основным оружием позднепалеолитических охотников из слоя 9 стоянки Рахат.

Трасологический анализ, микролиты, метательное оружие, верхний палеолит, Центральная Азия, Казахстан

Короткий адрес: https://sciup.org/143184277

IDR: 143184277 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.278.61-76

Текст научной статьи Результаты трасологического анализа микролитов из слоя 9 верхнепалеолитической стоянки Рахат, Казахстан

В результате раскопок стоянок верхнего палеолита в Европе были обнаружены серии предметов разнообразного охотничьего вооружения из камня, кости и рога, в том числе составные наконечники метательного вооружения и кремневые вкладыши и накладные режущие элементы ( Pétillon et al. , 2011).

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-1800329, Авторы благодарят А. М. Кулькова (СПбГУ, Россия) и Т. М. Шрёдтера (Кильский университет, Германия) за определение пород древесины углей из стоянок Рахат и Узынагаш.

Копьеметалки и/или их детали были широко распространены в Западной и Центральной Европе ( Cattelain , 1997), тогда как самые ранние находки стрел датируются финальным палеолитом ( Rust , 1943), а достоверные находки луков датируются мезолитом ( Paulsen , 2013). На стоянках верхнего палеолита открытого типа Центральной Азии, расположенных на минеральных грунтах, органические материалы часто не сохраняются. Обычно на таких стоянках обнаруживаются только каменные острия и/или микролиты и пластинки, которые могли быть использованы в качестве наконечников метательного вооружения или боковых элементов составного метательного оружия. Анализ износа и эксперименты помогают определить их функцию. Цель настоящей статьи – проанализировать следы износа микролитов из культурного слоя 9 многослойной стоянки Рахат в северных предгорьях Тянь-Шаня и предложить варианты реконструкций их использования.

Материалы и методы

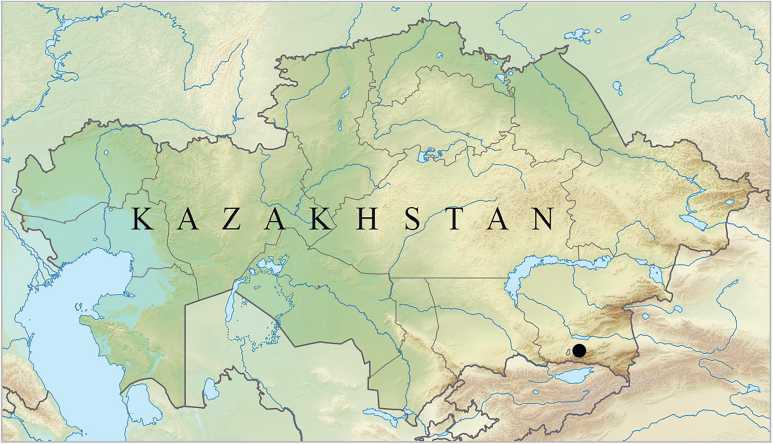

Раскопки и находки. Стоянка Рахат расположена в Алматинской области Казахстан в предгорьях хребта Заилийский Алатау – одного из северных хребтов Центрального Тянь-Шаня (рис. 1). Стоянка Рахат впервые была обнаружена в 2006 г. С 2018 г. памятник изучается совместной экспедицией Института археологии РАН (Россия), Института археологии им. А. Х. Маргулана и Государственного музея-заповедника «Иссык» (Казахстан). В 2019–2023 гг. на стоянке была вскрыта площадь 60 кв. м. В результате было обнаружено 16 культурных слоев, датированных примерно 28 000–19 000 некал. л. н. На памятнике представлены индустрия конца раннего верхнего палеолита с ориньякоидными

Рис. 1. Расположение стоянки Рахат (черная точка)

характеристиками (слой 12), каменные индустрии среднего верхнего палеолита с характерными формами микролитов с притупленным краем на пластинках и микропластинках (слои 6–11), а также культура начала позднего верхнего палеолита с асимметричными треугольниками со скошенным основанием (слои 1–5) ( Ожерельев и др. , 2023; Ожерельев, Мамиров , 2023; Ozherelyev , 2024).

В культурных слоях стоянки Рахат присутствуют очаги, кострища, пятна прокала, каменные выкладки, а иногда и небольшие хозяйственные ямы. На этом же уровне здесь залегают находки каменных орудий, встречаются и кости травоядных млекопитающих. Мощность культурных слоев почти всегда не превышает 10–15 см. Из-за агрессивной химической среды лёсса органические остатки (кость, рог и другие) на стоянке Рахат сохраняются плохо.

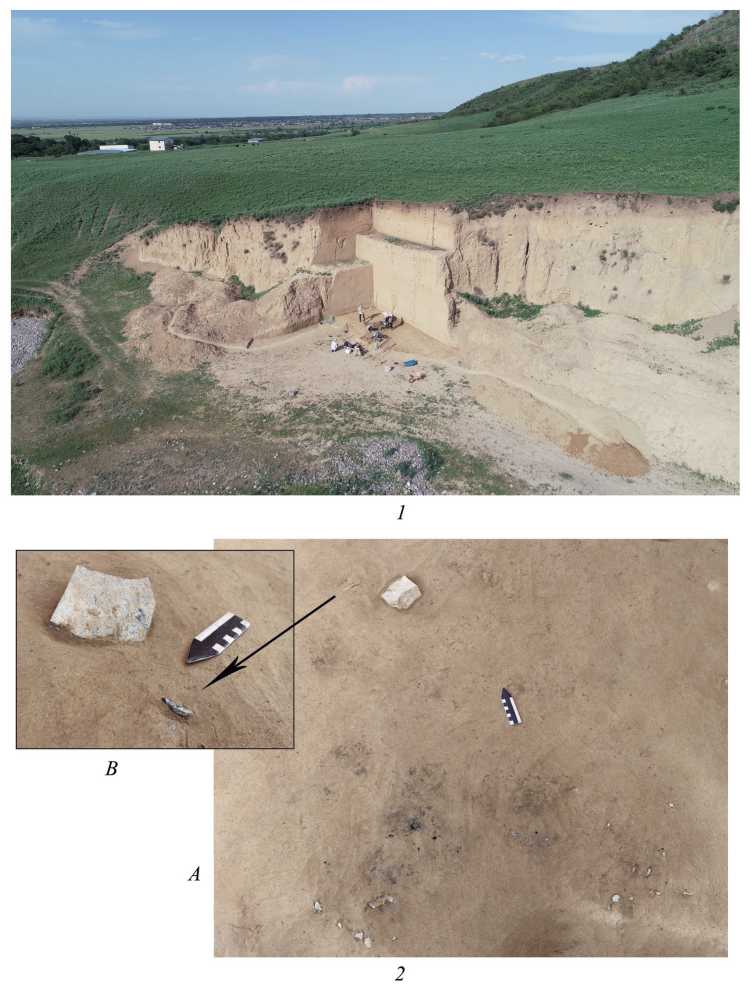

Культурный слой 9 был обнаружен в слое коричневатого лёсса на глубине -11,22/-11,30 м от условного нулевого репера (рис. 2: 1 ). В слое обнаружен большой слегка углубленный очаг (объект 2) с древесным углем и красным прока-лом. Основная группа каменных находок располагалась вокруг очага (рис. 2: 2А ). Три из шести исследованных микролитов (№ 4256, 4257, 4258) были обнаружены на этом же уровне в 1 м западнее очага на расстоянии 15–25 см друг от друга (рис. 2: 2Б ). Два других (№ 4348, 4383) также были обнаружены на том же уровне у западной границы очага.

Радиоуглеродная дата для слоя 9 получена по древесному углю из этого очага (объект 2). Значение даты – 24 645 ± 70 uncal BP (IGANAMS-9931), калиброванные значения – 29 026–28 776 сal BP (68,3 %, 1σ) и 29 128– 28 710 сal BP (95,4 %, 2σ).

Практически все культурные слои стоянки Рахат, включая слой 9, представляют собой остатки сравнительно кратковременных стоянок, вероятно, сезонных. Некоторые из них могут быть охотничьими лагерями. Стоянка имела удобное расположение на возвышенности у выхода из горного ущелья. Обитатели поселения могли следовать за циклическими миграциями животных и останавливаться на этой возвышенности, контролируя перемещение стад травоядных животных с равнины в горы и обратно.

Каменная коллекция слоя 9 содержит 1441 находку (табл. 1).

Таблица 1. Стоянка Рахат. Каменные находки из слоя 9

|

Наименование изделия |

Cлой 9 |

|

ПЕРВИЧНОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ, ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА |

|

|

Нуклеусы |

6 |

|

Пренуклеусы |

2 |

|

Нуклевидные обломки |

1 |

|

Сколы оживления нуклеусов |

3 |

|

Сколы ребристые и их фрагменты |

2 |

|

Отщепы |

156 |

|

Обломки отщепов |

108 |

Окончание табл. 1

|

Наименование изделия |

Cлой 9 |

|

ПЕРВИЧНОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ, ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА |

|

|

Пластины (ширина > 12 мм) |

4 |

|

Обломки пластин |

4 |

|

Пластинки (ширина 7‒12 мм) |

18 |

|

Обломки пластинок |

81 |

|

Микропластины (ширина < 7 мм) |

11 |

|

Обломки микропластин |

84 |

|

Обломки, осколки |

95 |

|

Чешуйки |

779 |

|

Гальки, плитки, валуны |

3 |

|

ОРУДИЯ |

|

|

Орудие с выемкой |

1 |

|

Пластина с ретушью |

1 |

|

Отщепы и обломки отщепов с ретушью |

3 |

|

Острия и фрагменты острий |

34 |

|

Пластинки и обломки пластинок с притупленным краем |

6 |

|

Микропластины и обломки микропластин с притупленным краем |

39 |

|

ИТОГО ПЕРВИЧНОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ И ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА |

1357 |

|

ИТОГО ОРУДИЯ |

84 |

|

ИТОГО |

1441 |

В качестве сырья использовались порфириты, диориты, эффузивные породы, кремень, кремнистый известняк. 1277 изделий были изготовлены из порфиритов и эффузивов, 158 – из различных кремнистых пород. Наиболее многочисленны продукты первичного расщепления и отходы (1357 шт.). Нуклеусы (всего 6 экз.) двух разновидностей: 1) на уплощенных гальках и плитках с расщеплением на выделенных торцах с фронтом по толщине заготовки, целевая заготовка – отщепы и пластинчатые отщепы; 2) призматические одноплощадочные, одно- и двусторонние с широкими фронтами, целевая заготовка – пластинка. Имеются восемь пластин и их фрагментов. Примечательно, что самая большая пластина имеет размеры 7,3 × 3,0 × 2,1 см. Остальные, по метрическим показателям, включая фрагменты, относятся к мелким пластинам, длина которых не превышает 3,1 см, а ширина 1,7–1,3 см. Подавляющее большинство остальных принадлежит пластинкам шириной 0,7–1,2 мм, микропластинам шириной менее 7 мм ( Амирханов , 1986) и их фрагментам. Целые пластинки и микропластины насчитывают 29 шт. Их максимальная длина достигает

Рис. 2. Стоянка Рахат

1 – раскопки культурного слоя 9; 2А – углистое пятно очага, каменные находки и положение микролита № 4257 в культурном слое 9; 2B – микролит № 4257 в слое 9

25 мм. Только 4 из них имеют прямой профиль, остальные – изогнутый или скрученный профиль. Фрагменты пластинок и микропластин составляют большую подгруппу из 165 экз. Преобладают проксимальные части. Среди всех пластинок и микропластин существенно преобладают сделанные из черных мелкозернистых эффузивов.

Орудийный набор включает 84 изделия (5,8 % всей коллекции, 17,2 % коллекции, исключая чешуйки, осколки, обломки). Наиболее яркими и представительными орудиями, выступающими в роли fossile directeur всей индустрии, являются микролиты в виде острий на пластинках с притупленным краем. В коллекции имеется 5 целых и 29 фрагментов таких изделий. Целые острия представлены двумя разновидностями. Первая – мелкие листовидные острия с притупленным краем на микропластинах (1 целый экз.). Вторая – удлиненные с притупленным краем на пластинках и микропластинах (4 целых экз.). На территории Центральной Азии подобные острия ранее были неизвестны. Острия второй разновидности морфологически близки некоторым формам граветтийских острий (граветтийские острия среднего и мелкого размера) ( Lacorre , 1960. P. 178–183, 186–187). Также схожие формы острий («микро-граветтийские» острия) известны в гроте Пайличчи, Павлов 1 и на некоторых других стоянках среднего верхнего палеолита. Примечательно, что наиболее выразительные образцы микролитов в виде острий, относящиеся ко второй разновидности, сделаны из принесенного на стоянку сероватого пятнистого кремня. Судя по всему, это сырье было принесено на стоянку из долины реки Или, расположенной в 50–70 км к северу от памятника. В коллекции слоя 9 присутствуют отходы производства и микролиты из этого сырья, но нуклеусов и крупных обломков кремня не обнаружено. Это сырье было редким и высоко ценилось за свои физические свойства людьми, которые принесли его на стоянку.

Трасологический анализ. Некоторые исследователи, опираясь на свои эксперименты, идентифицируют метательное вооружение и боковые элементы по макроследам ( Bradfield, Lombard , 2011; Нужний , 2008; Нужный, Лозовский , 2015; Pargeter , 2011; 2013; Sano , 2016; Sano et al ., 2016). Другие критикуют такой упрощенный подход и подчеркивают, что следы использования на метательном вооружении являются более сложными ( Rots, Plisson , 2014; Osipowicz, Nowak , 2017). Мы также считаем, что надежная идентификация артефакта, используемого в качестве метательного наконечника или бокового элемента, возможна при изучении как макро-, так и микроследов и в сравнении со следами на экспериментальных репликах ( Jardón Giner et al., 2017; Osipowicz, Nowak , 2017; Yaroshevich et al. , 2010; Жилин , 2021; Жилин и др. , 2023а; Жилин и др. , 2023б).

73 микролита из слоя 9 стоянки Рахат были изучены при помощи металлографического микроскопа AFD W300 с увеличениями от ×20 до ×200 со встроенной фотокамерой. Фотографии самих микролитов были сделаны с помощью цифровой камеры Canon EOS 80D, объектив EF-S60 mm f/2.8 Macro USM. Исследование следов износа проводилось с использованием приборной базы Центра коллективного пользования при Институте археологии РАН (Москва, Россия).

Результаты

Наиболее выразительные следы обнаружены на микролитах из кремня. На 10 остриях с притупленным краем и их фрагментах наблюдались диагно-стичные макро- и микроследы использования. Макроследы, которые можно увидеть без микроскопа, включают мелкие плоские или наклонные фасетки и микрофасетки с окончанием в виде уступа или пера, идущие от лезвия под острым или прямым углом к нему, нередко налегающие друг на друга. Микроследы, различимые только под микроскопом, включают тонкие прерывистые короткие и длинные (до 7 мм) полосы заполировки и параллельные им тонкие короткие царапины на остром крае. Линейные следы идут вдоль кромки лезвия параллельно оси микролита, иногда с небольшими отклонениями, и указывают, что микролит использовался как режущий элемент бокового лезвия. Эти следы наиболее хорошо заметны на вершине дуги лезвия. Судя по значительной кривизне и толщине, микропластинки с притупленным краем, наиболее вероятно, наклеивались на древко. На затупленном крае и концах микролита, которые при таком креплении были покрыты клеем, следы использования отсутствуют. У микролитов, служивших косолезвийными наконечниками метательного оружия, линейные следы идут от лезвия и/или от острия под острым углом к оси орудия ( Жилин и др. , 2024). Некоторые из изученных микролитов из слоя 9 стоянки Рахат заслуживают отдельного описания.

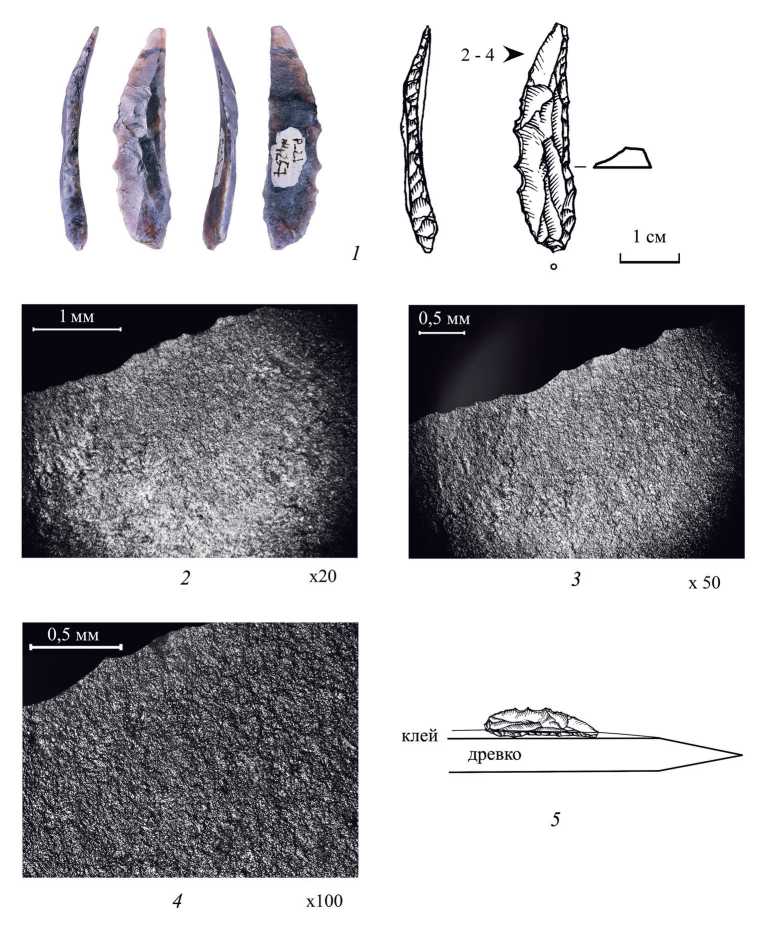

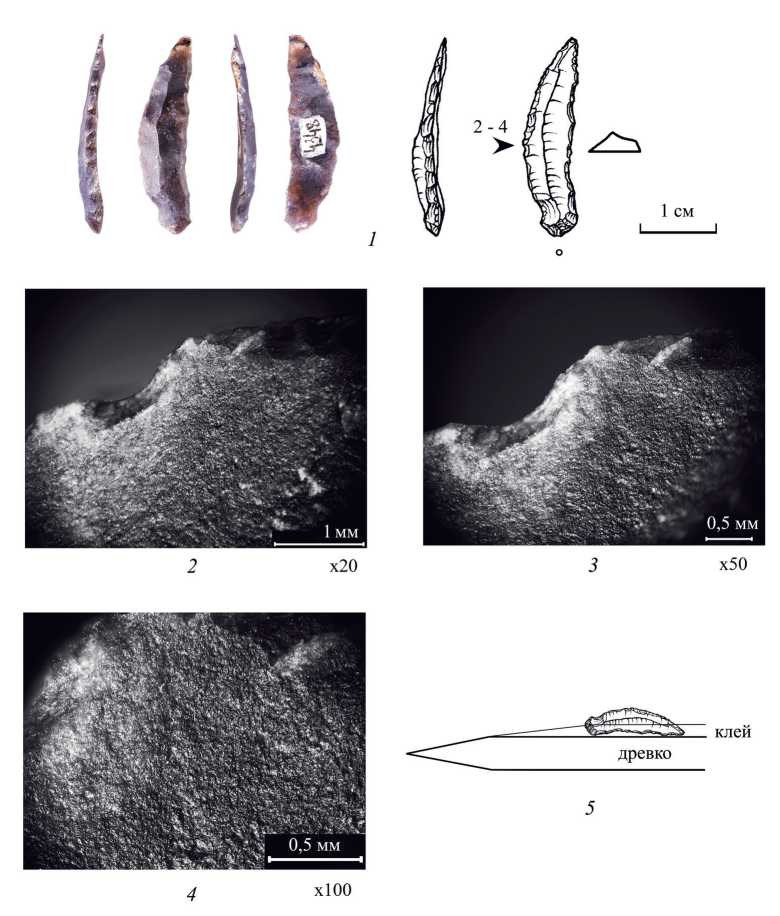

Острие с притупленным краем № 4257. Правая сторона пластинки притуплена крутой ретушью; дистальный конец заострен (рис. 3: 1 ), его кончик обломан. На левой неретушированной стороне наблюдаются наклонные сегментовидные выломы, идущие от вентральной стороны на дорсальную, а также редкие нерегулярные микрофасетки. Такие следы макроизноса принято считать диагностичными для каменных элементов метательного оружия ( Fischer et al. , 1984; Yaroshevich et al ., 2010). Аналогичные макроследы наблюдались на экспериментальных пластинках с притупленным краем, используемых в качестве боковых элементов метательного вооружения ( Pétillon et al. , 2011. Fig. 14). От сломанного кончика острия вдоль оси артефакта, под острым углом к краю пластинки на вентральной стороне дистальной части микролита идут тонкие прерывистые короткие и длинные (до 7 мм) полоски заполировки и параллельные им тонкие короткие царапины (рис. 3: 2 – 4 ). Такие следы указывают на то, что это острие использовалось в качестве бокового режущего элемента метательного оружия. Его дистальный конец был направлен к боевому концу древка (рис. 3: 5 ). Микролит был закреплен клеем, а распространение следов износа свидетельствует о том, что «вкладыш» был утоплен в клее на глубину около 2–3 мм. Подобные следы описаны на микролитах с притупленным краем и на неретушированных боковых элементах составных метательных орудий ( Гиря, Ресино-Леон , 2002). Некоторые из них сохранились в пазах костяных наконечников стрел ( Жилин , 2021).

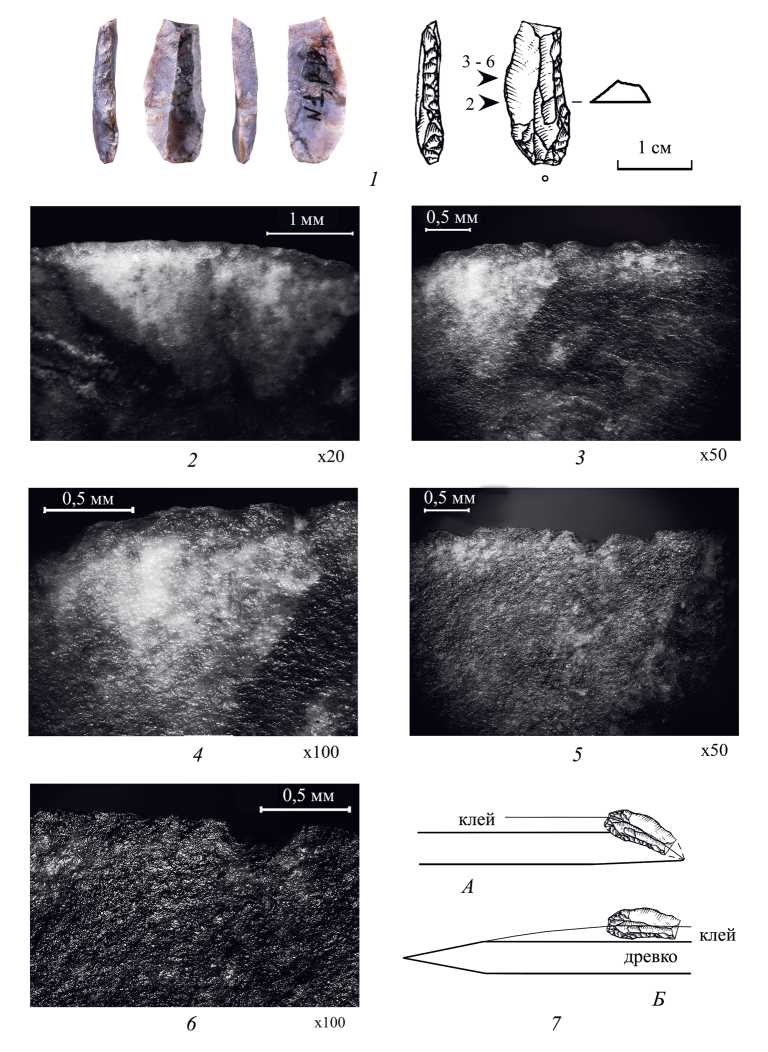

Острие с притупленным краем № 4348. Правая сторона пластинки притуплена крутой ретушью; дистальный конец заострен (рис. 4: 1 ). На обеих поверхностях неретушированной стороны на кромке лезвия видны плоские и наклонные фасетки, оканчивающиеся уступами, некоторые направлены под острыми

Рис. 3. Стоянка Рахат. Микролит № 4257

1 – общий вид ×2; 2–4 – следы использования; 5 – реконструкция положения микролита на древке

Рис. 4. Стоянка Рахат. Микролит № 4348

1 – общий вид ×2; 2–4 – следы использования; 5 – реконструкция положения микролита на древке углами к нему (рис. 4: 2, 3). В средней части неретушированного края короткие прерывистые тонкие полоски заполировки и параллельные им тонкие царапины идут в направлении от проксимального конца вдоль оси артефакта и под острыми углами к ней (рис. 4: 2–4). Это острие использовалось в качестве бокового режущего элемента метательного орудия. Скорее всего, оно было наклеено прямо на древко, из клея выступало около половины его ширины. Микролит был помещен проксимальным концом с ударным бугорком к боевому концу древка (рис. 4: 5). Разные углы царапин указывают на то, что метательное оружие с этим микролитом поразило цель не один раз.

Диагностичные макроследы, аналогичные описанным выше, наблюдались еще на 21 фрагменте острий, изготовленных на пластинках и микропластинках. Вероятно, они также использовались в качестве боковых режущих элементов метательных орудий, однако отсутствие микроследов износа не позволяет сказать об этом с уверенностью.

Фрагмент острия с притупленным краем № 2019–1. Правый край пластинки притуплен крутой ретушью; дистальный конец утрачен, слом со ступенчатым окончанием идет от вентральной к дорсальной поверхности (рис. 5: 1 ). Противоположный край обработан мелкой полукрутой регулярной дорсальной ретушью от середины до проксимального конца. Фасетки ретуши имеют диаметр не более четверти миллиметра (рис. 5: 2 ). На обеих сторонах этого края от середины до сломанного дистального конца острия видны редкие микрофасетки выкрошенности. Вдоль кромки острого края с двух сторон видна узкая полоса неяркой заполировки шириной около 0,5 мм (рис. 5: 3, 5 ). На дорсальной стороне этого микролита в его средней части наблюдаются две группы линейных следов. Первая группа состоит из тонких прерывистых полосок более яркой заполировки длиной до 2 мм и редких тонких царапин, параллельных друг другу, идущих от края под углом около 20° к нему (рис. 5: 3, 4 ). Такие следы аналогичны следам на экспериментальных косолезвийных наконечниках стрел ( Жилин и др. , 2024), а также следам, отмеченным на наконечниках стрел с мезолитических стоянок Крыма ( Жилин и др. , 2023б; Zhilin, Ruev , 2024). Это острие было установлено на конце древка метательного оружия в качестве косолезвийного наконечника под углом около 20° к оси древка (рис. 5: 7А ). Вторая группа состоит из тонких коротких и более длинных (до 2 мм) прерывистых полосок более яркой заполировки и царапин аналогичного размера, идущих параллельно краю и оси микролита (рис. 5: 5, 6 ). Эти следы указывают на то, что это острие использовалось как боковой режущий элемент метательного орудия. Оно закреплялось клеем прямо на древке, как и предыдущие микролиты. Проксимальный конец микролита с ударным бугорком был направлен к боевому концу древка (рис. 5: 7Б ). Вторая группа линейных следов частично перекрывает первую, что говорит об их более позднем появлении (рис. 5: 4 ). Вероятнее всего, сначала это острие использовалось в качестве косолезвийного наконечника метательного оружия, а после слома дистального конца в качестве бокового элемента.

Рис. 5. Стоянка Рахат. Микролит № 2019-1

1 – общий вид ×2; 2–6 – следы использования; 7 – реконструкция положения микролита на древке

Дискуссия

Трасологический анализ микролитов из культурного слоя 9 стоянки Рахат выявил серию из 10 острий с притупленным краем и их фрагментов с четко выраженными следами макро- и микроизноса, характерными для боковых режущих элементов метательных орудий. Еще у 21 фрагмента аналогичных микролитов обнаружены подобные макроследы, но без видимых следов микроизноса. Такая серия позволяет предложить возможные реконструкции метательного оружия древних охотников, оставивших культурный слой 9 стоянки Рахат.

Стоит отметить отсутствие во всем комплексе из этого слоя острий, которые можно было бы использовать в качестве колющих наконечников метательного вооружения. Это позволяет сделать вывод, что использованное здесь метательное оружие имело либо костяное острие, либо заостренное деревянное древко. Из-за плохих условий сохранности органического материала в лёссовых отложениях стоянки Рахат костяных и деревянных изделий обнаружено не было. Поэтому невозможно сказать, устанавливались ли изученные микролиты на конец костяного/ рогового наконечника метательного оружия или монтировались на деревянное древко. Оба типа креплений известны как из доисторических памятников Евразии, так и из этнографических источников ( Cattelain , 1997; Нужний , 2008; Pétillon et al. , 2011; Yaroshevich et al. , 2010; Yaroshevich et al. , 2013; Жилин , 2021; и ссылки в них). Эксперименты, проведенные разными исследователями, показали, что стрелы без наконечника с заостренным древком и с боковыми лезвиями-вкладышами являются весьма эффективным оружием, характеризующимся глубоким проникновением в тело добываемых млекопитающих и вызывающим смертельные ранения ( Нужний , 2008; Нужный, Лозовский , 2015; Yaroshevich et al. , 2010; и ссылки в них). Они обладали основными свойствами стрел, используемых древними и современными охотниками на крупную добычу ( Friis-Hunsen , 1990).

Следы износа, наблюдаемые на микролитах из культурного слоя 9 стоянки Рахат, позволяют предположить, что целые «микрограветтийские» острия с притупленным краем, скорее всего, были установлены на древке в качестве одиночных лезвий или первых в ряду. Направление линейных следов указывает на то, что одно из них было расположено дистальным концом в направлении острия стрелы (рис. 3), а два – проксимальным концом в сторону боевого конца оружия (рис. 4; 5). Мы не можем сказать, были ли стрела или дротик снабжены одним, двумя или более вкладышами, но более длинное боковое лезвие делает проникновение орудия более глубоким (Friis-Hunsen, 1990; Pétillon et al., 2011; Yaroshevich et al., 2010). Распространение следов микроизноса свидетельствует о том, что около половины микролита выступало из клея. У целых острий наиболее интенсивный износ наблюдается на половине режущей кромки, обращенной к боевому концу оружия. На микролитах с обломанным дистальным концом наибольший износ отмечен в средней части, где они имеют максимальную ширину. Это свидетельствует в пользу существования наборных лезвий из нескольких микролитов, поставленных в ряд. Первыми стояли целые острия, а за ними фрагменты микропластинок с затупленным краем и обломанным дистальным концом. Большинство пластинок и микропластин из слоя 9 стоянки Рахат имеют изогнутый профиль, а намеренный или случайный перелом дистального конца делал их более или менее прямыми в профиле. Но если они устанавливались непосредственно на поверхность древка, а не в паз, это было не так важно. Такая конструкция была успешно проверена в ходе экспериментов (Yaroshevich et al., 2010; Yaroshevich et al., 2013).

Лишь на одном микролите обнаружены следы, указывающие на то, что первоначально он использовался как косолезвийный наконечник метательного оружия (рис. 5А). Учитывая его форму, размеры и линейные следы первой группы, идущие под углом около 20° к оси микролита, наиболее вероятной представляется конструкция наконечника с двумя такими остриями, поставленными дистальными концами вплотную друг к другу. Вместе они образуют двулезвийный наконечник с углом около 40°, который считается оптимальным для широких наконечников стрел для охоты на крупную добычу ( Friis-Hunsen , 1990). Единичность микролита с такими следами указывает на то, что этот тип метательного вооружения не получил широкого распространения у охотников, оставивших слой 9 стоянки Рахат.

Первые анализы древесного угля из стоянок Рахат и Узынагаш 1 указывают, что среди различных пород деревьев и кустарников встречаются угли ивы (Salicaceae) (определения специалиста А. M. Кулькова, СПбГУ и профессора T. M. Шрёдтера, Кильский университет, неопубликованные данные). В ходе наших экспериментов ива показала себя хорошим материалом для изготовления различного охотничьего снаряжения ( Жилин и др. , 2023а). Стволы диаметром до 10 см годились для изготовления луков. Один наш экспериментальный ивовый лук стрелял на расстояние 120 м, что более чем достаточно. Этнографические данные показывают, что охотники-собиратели предпочитали подобраться к добыче как можно ближе. Оптимальная дальность стрельбы составляла 7–14 м ( Cattelain , 1997). Прямые ветки ивы диаметром около 1 см идеальны для стрел, а более длинные ветки толщиной около 2 см хороши для дротиков. Зеленая ива довольно мягкая, что облегчает ее обработку, но при высыхании она становится значительно тверже.

В окрестностях стоянки Рахат до сих пор произрастает ива, а довольно близко в горах растет ель ( Picea schrenkiana subsp. tianschanica ), которая также пригодна для изготовления луков, дротиков и копий. Ель дает смолу для приготовления клея для фиксации микролитов. Невозможно сказать, использовали ли охотники из слоя 9 стоянки Рахат лук и стрелы или копьеметалку и дротики, но ресурсы в окрестностях стоянки были достаточны для изготовления любого необходимого охотничьего снаряжения.

Заключение

Трасологическое изучение микролитов из культурного слоя 9 стоянки Рахат выявило серию острий и пластинок с притупленным краем, которые использовались в качестве боковых режущих элементов метательного вооружения. Отсутствие острий, которые могли бы использоваться в качестве колющих наконечников метательного оружия, указывает на то, что, скорее всего, описанные микролиты устанавливались на заостренное древко метательного вооружения. Только одно острие с притупленным краем сначала использовалось в качестве косолезвийного наконечника метательного оружия, а затем повторно – в качестве бокового элемента. Такие данные свидетельствуют о том, что основным оружием позднепалеолитических охотников из слоя 9 стоянки Рахат было составное метательное оружие с каменными режущими элементами.