Результаты U Pb (SIMS) датирования циркона из позднерифейских плагиогранит порфиров Северо Западного Пай Хоя

Автор: Вовчина Т.А., Соболева А.А.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 (41), 2020 года.

Бесплатный доступ

Приводятся первые результаты U Pb датирования цирконов из плагиогранит порфиров, входящих в состав сокольнинских субвулканических образований северо западного Пай Хоя (Амдерминский район). Установлено, что их возраст определяется как позднерифейский на основании расположения тела в поле развития нижней подсвиты сокольнинской свиты и U Pb возраста цирконов 633±14 млн лет. Полученный возраст полностью согласуется с результатами датирования детритовых цирконов из вулканомиктовых песчаников нижней части сокольнинской свиты.

Плагиогранит порфир, пай хой, цирконы, u pb метод, поздний рифей

Короткий адрес: https://sciup.org/149129464

IDR: 149129464 | УДК: 551.71/.72:552.322.1(234.82) | DOI: 10.19110/1994-5655-2020-1-88-95

Текст научной статьи Результаты U Pb (SIMS) датирования циркона из позднерифейских плагиогранит порфиров Северо Западного Пай Хоя

Позднедокембрийские комплексы на северозападном Пай-Хое развиты в пределах Амдермин-ского блока, представляющего собой выступ докембрийского фундамента. В составе блока, впервые охарактеризованного в 1938 г. Е.А. Кузнецовым, при дальнейшем изучении были выделены свиты. В современной интерпретации их три – ам-дерминская, морозовская и сокольнинская. Возраст свит и соотношения между ними остаются предметом дискуссии на протяжении более полувека, начиная с работ А.М. Ивановой по составлению Государственной геологической карты масштаба 1:200 000 в 1957 г. ввиду отсутствия стратиграфических взаимоотношений. Полученные в начале 1980-х гг. определения онколитов и строматолитов из карбонатных пород амдерминской и морозовской свит и микрофоссилий из отложений сокольнинской свиты [1] не позволили решить эту проблему, так как они давали только диапазон возрастов от позднего рифея до венда.

Изотопное датирование пород Амдерминско-го блока не проводилось. В 2013–2016 гг. были получены новые данные по строению и геохронологии этого района в рамках геологического доизучения территории Пай-Хоя (ГДП-200, ЗАО «Поляргео», г.Санкт-Петербург совместно с сотрудниками лаборатории петрографии Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН). В частности, применение метода

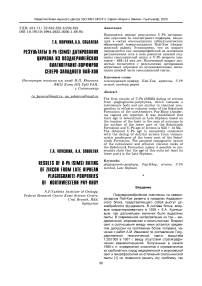

Рис. 1. Схема геологического строения Амдерминского блока, северозападный Пай-Хой. Составлена по материалам ГДП-200 ЗАО «Поляргео», 2015 г., с изменениями.

Условные обозначения: 1 – палеозойские отложения; 2 – амдерминская свита (RF3-V am ): кристаллические, микрофитолитовые известняки, редкие линзы кремней, тонкокристаллические углеродистые известняки; 3 – сокольнинская свита (RF3-V sk ): песчаники, алевролиты, гравелиты, кремнистые сланцы, туфопесчаники, базальты, андезиты, риодациты, риолиты и их туфы, субвулканические образования; 4 – морозовская свита (RF3 mr ): сланцы глинистые, кремнистые и углеродистые, известняки, доломиты, сланцы по кислым туфам, базальты, андезибазальты, андезиты, риодациты, их туфы, туфопесча-ники, субвулканические образования; 5 – надвиги; 6 – разрывные нарушения; 7–8 – границы стратиграфических подразделений: 7 – согласные, 8 – несогласные; 9–10 – структурные элементы: 9 – наклонное залегание, 10 – вертикальное залегание; 11 – точка отбора пробы 4729-2; 12 – субвулканические тела сокольнинской свиты.

Fig. 1. Schematic geological structure of Amderma block, northwestern Pay-Khoy, compiled on the basis of materials of additional geological study, scale 1:200 000, Polyargeo Company, 2015, modified.

Legend: 1 – Paleozoic sediments; 2 – Amderma Formation (RF3–V am ): crystalline, microphytolithic limestones, rare chert lenses, fine-grained crystalline carbonaceous limestones; 3 – Sokolninsk Formation (RF 3 –V sk ): sandstones, siltstones, gravelites, chert shales, tuffaceous sandstones, basalts, andesites, rhyodacites, rhyolites and their tuffs, subvolcanic rocks; 4 – Morozovsk Formation (RF 3 mr ): shales, cherts and carbonaceous shales, limestones, dolomites, schistose felsic tuffs, basalts, andesites, andesibasalts, rhyodacites, their tuffs, tuffaceous sandstones, subvolcanic rocks; 5 – thrusts; 6 – faults; 7–8 – geological boundaries: 7 – between units with conformable bedding, 8 – unconformity; 9–10 – structural units: 9 – inclined bedding, 10 – vertical bedding; 11 – sample point of 4729-2; 12 – subvolcanic bodies of Sokolninsk Formation.

хемостратиграфического датирования с использованием величины отношения 87Sr/86Sr (SIS-корреляция) для карбонатных отложений амдерминской свиты позволило заключить, что отложения свиты накапливались в позднем рифее-венде в интервале 650– 580 млн лет [2]. На основании результатов U-Pb датирования детритовых цирконов из низов сокольнинской свиты сделан вывод о том, что накопление вулканогенно-терригенных отложений свиты началось не ранее конца позднего рифея [3].

Перспективы определения изотопного возраста морозовской и соколь-нинской свит связаны с возможностью датирования магматических пород, входящих в состав этих свит или слагающих ко-магматичные им субвулканические тела. Нами предпринята попытка определения возраста нижней части сокольнинской свиты, используя метод U-Pb датирования цирконов из плагиогранит-порфиров, относящихся к сокольнин-ским субвулканическим образованиям.

Геологическое строение района

В геологическом строении северо-западной части Пай-Хоя значительную роль играют островодужные образования поздне-рифейско-вендского возраста, которые находятся в ядре антиклинальной структуры Амдерминского блока. Амдерминский блок представляет собой горст-антиклинорий (рис. 1), северо-восточное крыло которого сложено карбонатными отложениями амдер-минской свиты, а юго-западное – вулканогенноосадочными и терригенными породами морозов-ской и сокольнинской свит. Внутреннее строение докембрийского комплекса, выходящего на поверхность в пределах этого блока, осложнено крупным субмеридиональным надвигом, проходящим в его восточной части. По надвигу отложения, распространенные в осевой и юго-западной частях Ам- дерминского блока, надвинуты на породы, слагающие его северо-восточную часть. Стратиграфических переходов между породами картируемых подразделений не выявлено, все три свиты имеют между собой тектонические контакты. На основании результатов датирования детритовых цирконов из вулканомиктовых песчаников нижней подсвиты со-кольнинской свиты установлено, что ее отложения могли накапливаться не раньше конца позднего рифея, поскольку возраст самых молодых зерен детритовых цирконов – 634 млн лет [3].

Небольшие позднепротерозойские интрузивные магматические тела локализованы в полях распространения морозовской и сокольнинской свит. Среди них выделяются морозовские субвулканические образования основного состава и сокольнинские субвулканические образования кислого состава.

Объект исследования

Объектом исследования являются плагио-гранит-порфиры, слагающие небольшие субсогласные тела в поле развития сокольнинской свиты и относящиеся к сокольнинским субвулканическим образованиям ( Зархидзе Д. В. и др. Геологическое доизучение масштаба 1:200 000 листов R-41-XX, XXI (Амдерминская площадь). Сыктывкар: ЗАО «МИРЕКО», 2014 ) . Интрузивные контакты этих тел со стратифицированными вулканогенно-осадочными отложениями нижней подсвиты сокольнинской свиты очень редко можно наблюдать в плоских коренных выходах и глыбах элювиальных развалов. Обычно контакты интрузий не обнажены.

Проба 4729-2 (69.771° с.ш., 61.198° в.д.) отобрана из коренного выхода плагиогранит-порфиров видимой мощностью около 10 м, расположенного по берегам и в русле небольшого ручья, впадающего справа в левый приток р. Яркоцаяха. Субвулканическое тело залегает в поле развития сокольнин-ской свиты, но его контакты не обнажаются, они перекрыты элювиально-делювиальными развалами и четвертичными отложениями. Западнее и восточнее тела развиты элювиально-делювиальные развалы и фрагментарные выходы долеритов. Плагио-гранит-порфиры имеют толстоплитчатую, переходящую в параллелепипедальную, отдельность (рис. 2). Плоскости плитчатой отдельности падают на запад (Аз пд 280°) под углом 60°, что примерно соответствует залеганию сокольнинской свиты в этом районе.

Аналитические методы

Концентрации петрогенных элементов, представленных в виде оксидов, устанавливались методом классического химического анализа в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (г.Сыктывкар) в соответствии с процедурами, описанными в работе [4]. Содержания микроэлементов определены с использованием масс-спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-MS) во ВСЕГЕИ (г.Санкт-Петербург) по методике, опубликованной на сайте

Рис. 2. Выходы плагиогранит-порфиров.

Fig. 2. Outcrops of plagiogranite-porphiries.

Проба весом около 5 кг обработана в ИГ Коми НЦ УрО РАН. Она раздроблена вручную в чугунной ступе, для работы отделена фракция с размером зерна менее 0,25 мм, которая промыта в проточной воде и высушена, после чего разделена на магнитную и немагнитную фракции. Из немагнитной части при помощи бромоформа выделена тяжелая фракция, из которой под бинокулярным микроскопом вручную отобраны цирконы. Полученная монофракция циркона интегрировалась в эпоксидную шашку.

U-Pb датирование зерен циркона с использованием вторичной ионной масс-спектрометрии проводилось на ионном микрозонде SHRIMP-RG, принадлежащем Стэнфордскому университету и Геологической службе США, в соответствии с процедурами, описанными в работах [5, 6]. Катодолюминесцентные изображения цирконов были получены на сканирующем электронном микроскопе JEOL LV 5600. Обработка аналитических данных проводилась с помощью программы SQUID-2 [7]. При построении графиков с конкордией в координатах 207Pb/235U–206Pb/238U использовалась программа ISOPLOT / Ex [8].

Петрографическая характеристика

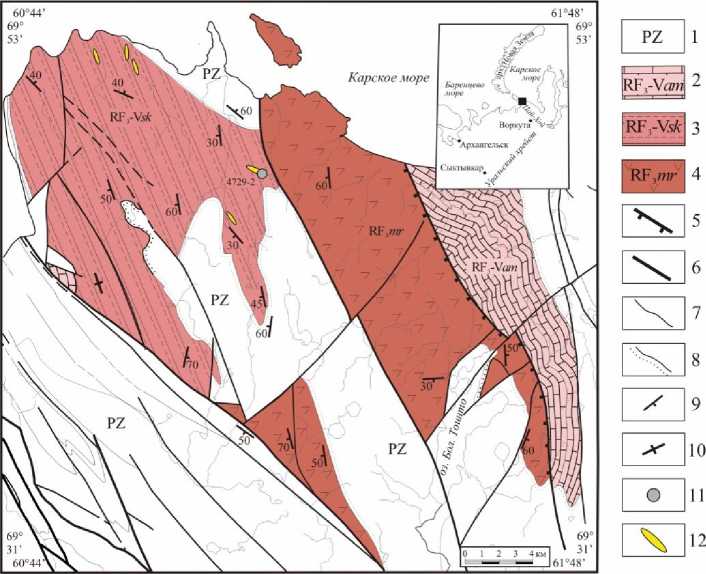

Породы зеленовато-серые, порфировидные, массивные. Порфировидные выделения, составляющие 2–3 об %, представлены преимущественно идиоморфными и гипидиоморфными широкими табличками (0,5–2 мм) умеренно соссюритизиро-ванного плагиоклаза (An 28-37 ) (рис. 3, А). Первичный, до соссюритизации, состав плагиоклаза, вероятно, был более основным. Отмечается небольшое количество вкрапленников кварца размером 0,25–0,50 мм. Основная масса на 70–80% сложена перекристаллизованными сферолитами размером 0,40– 0,85 мм, в составе которых, наряду с плагиоклазом, возможно, присутствует и кварц. Участками в них сохранилось радиально-лучистое погасание. Сквозь сферолиты прорастают и развиты в интерстициях между ними мелкие, до 0,05 мм, лейсты альбита (рис. 3, Б). В промежутках между сферолитами встречаются ксеноморфные выделения кварца размером 0,1–0,3 мм (5–7 % от объема породы) и отдельные псевдоморфозы темно-оливково-зелено- 90

Рис. 3. Плагиогранит-порфир, обр. 4729-2, с анализатором.

Fig. 3. Plagiogranite-porphyry, sample 4729-2, cross-polarized.

го хлорита и рудного минерала по темноцветному минералу размером 0,8–1,2 мм. По форме сечений можно предположить, что это был амфибол. В основной массе, кроме того, присутствуют лейкоксе-низированный рудный минерал и метаморфические минералы – чешуйки хлорита, вытянутые зерна клиноцоизита, карбонат. Акцессорные минералы представлены апатитом, образующим призматические зерна размером до 0,1 мм внутри вкрапленников плагиоклаза и иглы в основной массе, и цирконом.

Особенности химического состава плагиогранит-порфиров

По петрохимической классификации породы определяются как плагиограниты и характеризуются невысоким содержанием SiO 2 (70,22 %), TiO 2 (0,50%), K 2 O (1,81%) и повышенными Al 2 O 3 (16,31%), CaO (1,14%), MgO (1,52%), Na 2 O (5,01%). Породы относятся к нормальному петрохимическому ряду (Na 2 O+K 2 O = 6,82%) и имеют натриевый тип щелочности (Na 2 O/K 2 O = 2,7).

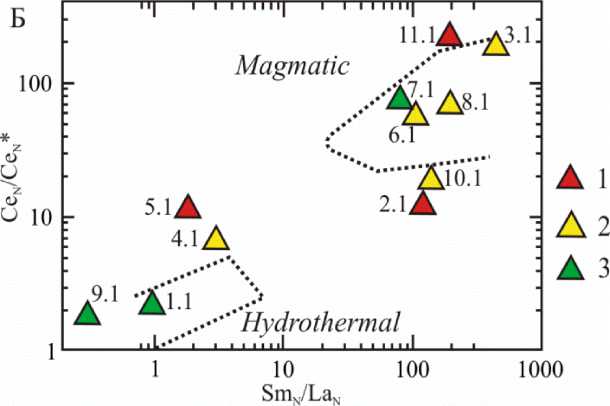

Плагиогранит-порфирам свойственны невысокие в целом содержания элементов-примесей, и в частности редких земель (сумма REE – 93 г/т), слабое обогащение LREE относительно HREE (La N /Yb N = 3,3), практически отсутствие дефицита европия (Eu N /Eu N * = 0,8) и явное преобладание крупноионных элементов над высокозарядными в спектре распределения элементов-примесей, нормированных к составу NMORB. Породы имеют черты гранитоидов, сформированных в надсубдукционных условиях, и на диаграммах, используемых для реконструкции геодинамической обстановки формирования гра-нитоидов, попадают в поля островодужных образований.

Плагиогранит-порфиры этого и подобных тел, залегающих в поле развития сокольнинской свиты, близки по составу к эффузивным породам кислого состава, входящим в состав этой свиты [9] и, вероятно, связаны с ними генетически.

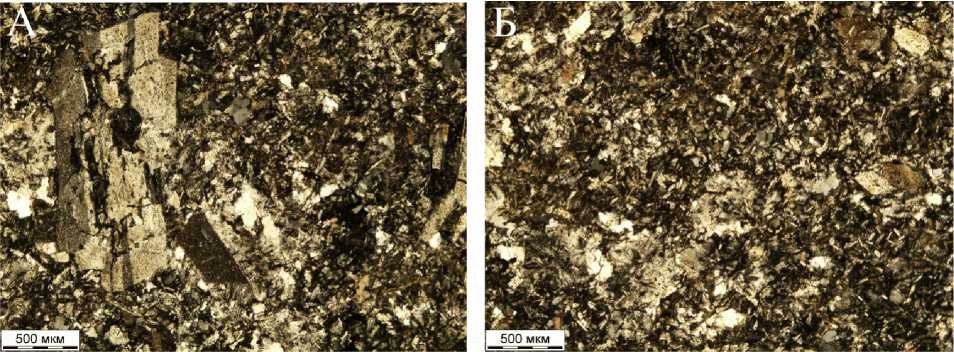

Результаты изучения и датирования зерен циркона

Из образца 4729-2 было выделено небольшое количество очень мелких (30–160 мкм) зерен циркона и их обломков. Преобладают мелкие кристаллы бипирамидально-призматического, гиацинтового габитуса со слегка сглаженными вершинами и ребрами. Зерна прозрачные и полупрозрачные, бесцветные и слегка розоватые, с чуть шероховатыми гранями. Намного реже встречаются темно- и светло-розовые прозрачные и полупрозрачные кристаллы неправильной формы.

На катодолюминесцентных изображениях в большинстве проанализированных зерен циркона видна осцилляционная зональность роста (рис. 4).

Рис. 4. Катодолюминесцентные изображения цирконов из плагиогранит-порфиров (обр. 4729-2) с номерами датированных зерен и аналитических кратеров.

Fig. 4. Cathodoluminescent images of zircons from plagiogranite-porphyries (sample 4729-2) with numbers of dated grains and analytical craters.

В некоторых зернах (3.1, 5.1, 6.1) можно предположить наличие унаследованных ядер.

Содержания редкоземельных элементов в исследованных зернах циркона заметно варьируют (табл. 1).

Таблица 1

Содержания элементов-примесей в цирконах (мкг/г), обр. 4729-2

Table 1

Content of impurity elements in zircons (ppm), sample 4729-2

|

Зерно |

Y |

La |

Ce |

Nd |

Sm |

Eu |

Gd |

Dy |

Er |

Yb |

Hf |

Fe |

|

1.1 |

1220 |

5,74 |

20 |

1,89 |

3,20 |

0,72 |

26,40 |

144 |

201 |

367 |

6896 |

7 |

|

2.1 |

1640 |

0,04 |

4,10 |

0,95 |

3,10 |

0,89 |

33,40 |

157 |

291 |

512 |

7431 |

2,3 |

|

3.1 |

633 |

0,01 |

40,70 |

0,99 |

3,10 |

0,77 |

18,90 |

58 |

112 |

- |

- |

7,70 |

|

4.1 |

661 |

2,02 |

39,80 |

5,16 |

5,80 |

1,95 |

21,80 |

7 |

118 |

- |

- |

140,10 |

|

5.1 |

1873 |

4,29 |

132 |

8,85 |

6,30 |

2,54 |

66,50 |

147 |

325 |

762 |

10785 |

61,30 |

|

6.1 |

584 |

0,02 |

10,70 |

0,42 |

1,30 |

0,15 |

12,40 |

58 |

106 |

200 |

9841 |

44,50 |

|

7.1 |

976 |

0,05 |

31,90 |

1,23 |

3 |

0,85 |

22,20 |

90 |

167 |

350 |

7972 |

0,40 |

|

8.1 |

272 |

0,02 |

16,50 |

0,86 |

2,60 |

0,08 |

16 |

33 |

41 |

60 |

12165 |

1,80 |

|

9.1 |

544 |

20,09 |

64,40 |

4,73 |

2,50 |

0,89 |

12,60 |

50 |

93 |

186 |

8131 |

52,30 |

|

10.1 |

987 |

0,06 |

12,80 |

2,64 |

5,50 |

0,47 |

35,40 |

110 |

165 |

258 |

8849 |

7,30 |

|

11.1 |

614 |

0,01 |

27,10 |

0,44 |

1,30 |

0,99 |

12,10 |

53 |

106 |

258 |

7889 |

1 |

Примечание. Прочерк – содержания элемента меньше предела обнаружения.

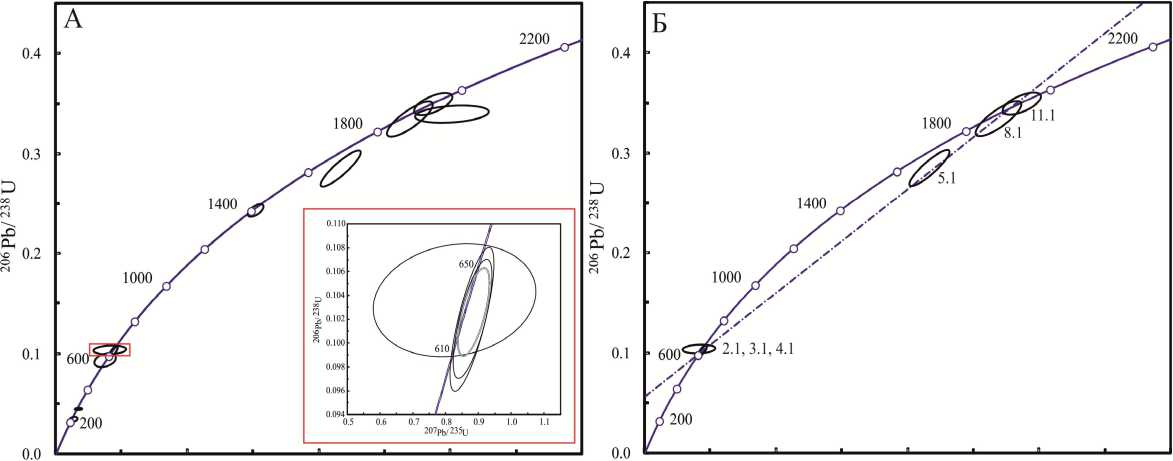

Было произведено 11 анализов U-Pb изотопной системы 11 зерен циркона из плагиогранит-порфиров обр. 4729-2. Возраст цирконов, рассчитанный по величине отношения 206Pb/238U, варьирует в широком диапазоне от 218 до 1932 млн лет (табл. 2, рис. 5).

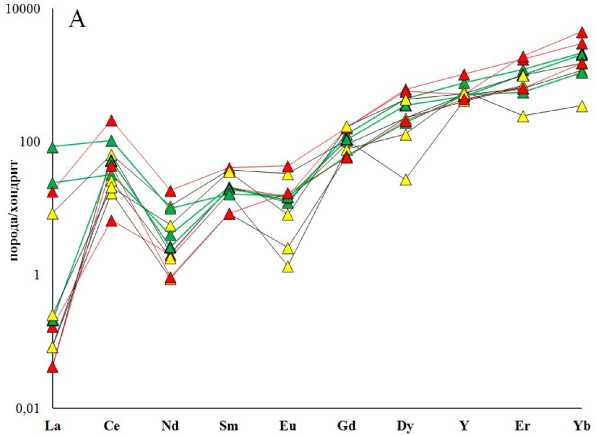

Наиболее древние раннерифейские-поздне-карельские датировки 1404–1932 млн лет, полученные в зернах 3.1, 4.1, 6.1, 8.1, 10.1, вероятнее всего, характеризуют возраст унаследованных цирконов субстрата. В зернах 3.1 и 6.1 аналитические кратеры расположены в пределах предположительно детритовых ядер. Для зерна 4.1, содержащего в сохранившемся фрагменте ядерной части крупное, темное в катодных лучах включение (рис. 4), характерно высокое содержание железа (140 г/т), что может свидетельствовать о его частичном разрушении и изменении, вероятно, при метамиктизации. С этим предположением согласуются повышенное содержание в анализе La (рис. 6, А; табл. 1) и не- высокие значения CeN/CeN* (рис. 6, Б), что свойственно цирконам гидротермального генезиса [10, 11].

Самые молодые датировки 218±6 и 280±3 млн лет (зерна 7.1 и 9.1) отражают, как мы полагаем, нарушения U-Pb изотопной системы при наложенных процессах. Для зерна 9.1 характерно повышенное содержание La (рис. 6, A; табл.1) и низкие значения Sm N /La N и Ce N /Ce N *, свойственные для гидротермальных цирконов (рис. 6, Б), что позволяет предположить его вторичное изменение или, с меньшей долей вероятности, более позднее формирование. Для обоих зерен установлены значительные расхождения между возрастами, полученными по отношениям 206Pb/238U и 207Pb/206Pb (табл. 2).

Зерно 1 с возрастом 576±16 млн лет имеет сложное внутреннее строение. Оно содержит остроугольные, более темные в катодных лучах участки, являющиеся реликтами ядра (возможно, нарушенного). Повышенное содержание La (рис. 6, A; табл.1) и относительно низкие значения Sm N /La N и Ce N /Ce N * (рис. 6, Б) так же, как и в предыдущем случае, можно рассматривать как свидетельства вторичного преобразования циркона. Аналитический кратер захватывает такой темный участок и окружающие более светлые зоны роста, поэтому полученный возраст может быть «смешанным» и должен быть исключен из рассмотрения.

Мы предполагаем, что время кристаллизации плагиогранит-порфиров может быть определено по возрастам трех зерен (2.1, 5.1, 11.1), образующих интервал 626–635 млн лет. Распределение в них редкоземельных элементов соответствует распределению РЗЭ, типичному для магматических цирконов: характерно обогащение тяжелыми РЗЭ (Yb N /Gd N – 19–27), высокая положительная Ce аномалия (Ce N /Ce N * – 12–235) и отрицательная Eu аномалия (Eu N /Eu N * – 0,17–0,51). Конкордантный возраст, рассчитанный для этих трех точек, составляет 633±14 млн лет (рис. 5, а, врезка), что соответствует концу позднего рифея.

Дискордия, проведенная через шесть точек (2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 8.1, 11.1), имеет верхнее пересечение с конкордией в 1909±41 млн лет и нижнее пе-

Таблица 2

Результаты U-Pb изотопных исследований цирконов, обр. 4729-2

Results of U-Pb dating of zircons, sample 4729-2

Table 2

|

Зерно, кратер |

206 Pbc, % |

Содержания, мкг/г |

232Th/23 8U |

Изотопные отношения ± % (1σ) |

Rho |

Возраст, млн лет ±1σ |

D,% |

|||||

|

206Pb* |

U |

Th |

206 Pb/ 238 U |

207 Pb/ 235 U |

207 Pb/ 206 Pb |

206 Pb/ 238 U |

207 Pb/ 206 Pb |

|||||

|

1.1 |

0,39 |

7,3 |

91 |

35 |

0,40 |

0,0935±3,1 |

0,751±9,0 |

0,0583±8,5 |

0,34 |

576±17 |

539±186 |

-7 |

|

2.1 |

0,57 |

3,6 |

40 |

19 |

0,48 |

0,1036±1,9 |

0,827±12,2 |

0,0579±12,1 |

0,15 |

635±11 |

526±265 |

-22 |

|

3.1 |

0,02 |

47,7 |

164 |

60 |

0,38 |

0,3391±1,1 |

6,024±3,8 |

0,1288±3,6 |

0,28 |

1883±17 |

2081±64 |

+11 |

|

4.1 |

0,05 |

42,9 |

175 |

92 |

0,54 |

0,2849±2,6 |

4,327±2,9 |

0,1101±1,3 |

0,89 |

1616±37 |

1801±24 |

+12 |

|

5.1 |

0,24 |

34,9 |

398 |

391 |

1,02 |

0,1020±2,4 |

0,880±3,1 |

0,0626±2,0 |

0,77 |

626±14 |

692±42 |

+10 |

|

6.1 |

0,04 |

25,5 |

122 |

45 |

0,38 |

0,2433±1,0 |

3,037±1,7 |

0,0905±1,3 |

0,61 |

1404±13 |

1436±25 |

+3 |

|

7.1 |

0,00 |

4,6 |

122 |

101 |

0,86 |

0,0443±1,0 |

0,343±7,0 |

0,0561±6,9 |

0,15 |

280±3 |

457±153 |

+40 |

|

8.1 |

0,12 |

15,8 |

53 |

116 |

2,27 |

0,3495±1,3 |

5,742±2,1 |

0,1191±1,6 |

0,63 |

1932±22 |

1943±29 |

+1 |

|

9.1 |

1,11 |

4,9 |

166 |

93 |

0,58 |

0,0343±3,0 |

0,272±9,7 |

0,0574±9,3 |

0,31 |

218±6 |

506±204 |

+58 |

|

10.1 |

0,00 |

47,2 |

164 |

96 |

0,60 |

0,3347±2,1 |

5,379±2,6 |

0,1166±1,5 |

0,82 |

1861±35 |

1903±27 |

+3 |

|

11.1 |

0,00 |

20,3 |

232 |

127 |

0,57 |

0,1020±2,0 |

0,882±2,7 |

0,0627±1,9 |

0,73 |

626±12 |

697±40 |

+11 |

Примечание. Ошибка в калибровке стандарта составляет 0.39%. 206Pbc и 206Pb* – обыкновенный и радиогенный свинец. Изотопные отношения и содержания 206Pb скорректированы по измеренному 204Pb. D – дискордантность: D = 100 × [возраст (207Pb/206Pb) / возраст (206Pb/238U) – 1]. Rho – коэффициент корреляции между ошибками определения изотопных отношений 206Pb/238U и 207Pb/235U.

О 2 4 6 8 0 2 4 б 8

207 рЬ/235 и 207 рЬ/235 у

Рис. 5. А – Диаграмма с конкордией для цирконов из плагиогранит-порфиров (обр. 4729-2). Координаты точек – центры эллипсов погрешностей (2 σ ). На врезке – средний конкордантный возраст, рассчитанный для трех зерен – 633±14 млн лет (2 σ , СКВО = 4,5); Б – Дискордия, проведенная через точки 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 8.1, 11.1 с верхним пересечением в 1909±41 млн лет и нижним пересечением в 611±41 млн лет (СКВО = 0,78).

Fig. 5. А – Concordia diagram for zircons from plagiogranite-porphyries (sample 4729-2). The coordinates of the points are the centers of the error ellipses (2 σ ). The inset shows the average concordant age (blue ellipse) calculated for 3 grains – 633 ± 14 Ma (2 σ , MSWD = 4,5); Б – Discordia for points 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 8.1, 11.1 with an upper intersection of 1909 ± 41 Ma and a lower intersection of 611 ± 41 Ma (MSWD = 0,78).

Рис. 6. А – График распределения РЗЭ в цирконах из плагиогранит-порфиров. Содержания РЗЭ нормированы к составу хондрита CI [12]; Б – Дискриминационная диаграмма SmN/LaN–CeN/CeN* для цирконов. Пунктиром нанесены поля состава магматических и гидротермальных (метасоматических) цирконов по [11]. Условные обозначения: зерна цирконов: 1 – позднерифейского возраста; 2 – раннерифейско-позднекарельского возраста; 3 – омоложенные.

Fig. 6. A – Distribution chart of REE in zircons from plagiogranite-porphyries. REE contents are normalized to the composition of CI chondrite [12]; Б – SmN/LaN–CeN/CeN* discrimination diagram for zircons. The compositional fields of magmatic and hydrothermal (metasomatic) zircons are shown by dotted lines, according to [11]. Legend: zircon grains: 1 – of Late Riphean age; 2 – of Early Riphean–Late Karelian age; 3 – rejuvenated.

ресечение в 611±41 млн лет (рис. 5, б). Три точки с древними возрастами (3.1, 5.1, 8.1) компактно расположены вблизи верхнего пересечения, а точки с позднерифейскими возрастами (2.1, 5.1, 11.1) лежат на конкордии вблизи нижнего пересечения. Верхнее пересечение близко к возрастам части древних цирконов, а нижнее – соответствует в пределах погрешности времени образования зерен с возрастами 626–635 млн лет, косвенно подтверждая наше предположение, что кристаллизация плагиогранит-порфиров происходила в позднем рифее.

Содержание Ti в рассмотренных зернах циркона варьирует от 2,8 до 22,8 г/т (табл. 3), что, по-видимому, связано с гетерогенностью цирконов и наложенными изменениями. Низкие концентрации Ti (6,0–7,9 г/т) характерны для зерен 7.1 и 9.1 с самыми молодыми возрастами и зерна 1.1 с нарушенной ядерной частью. Температура их формирования, оцененная по содержанию Ti в цирконе [13], составляет 760–789°С (при aSiO2=1 и aTiO2=0,7). Содержание Ti в зернах, для которых получены древние раннерифейские-позднекарельские датировки, изменяется от 7,9 до 22,8 г/т, что соответствует температуре 793–914°С. Два из трех зерен поздне-рифейского возраста, которые, как мы полагаем, образовались при формировании плагиогранит-порфиров, содержат 9,4–9,5 г/т Ti, что позволяет оценить температуру их кристаллизации в 811– 812°С. Одно зерно по каким-то причинам имеет аномально низкое содержание Ti – 2,8 г/т, что отвечает температуре 696°С (табл. 3). Полученные температуры хорошо согласуются с известными расчетными данными для цирконов из магматических пород [13, 14]. Однако, как предполагается в целом для этой методики [14], могут быть несколько заниженными по отношению к температуре кристаллизации соответствующих магматических расплавов.

Таблица 3

Содержание титана в цирконах (мкг/г) из плагиогранит-порфиров (обр. 4729-2) и расcчитанные температуры их кристаллизации (°C)

Table 3

Titanium content in zircons (ppm) from plagiogranite-porphyries (sample 4729-2) and calculated temperatures of their crystallization (°C)

|

Зерно |

Ti48 |

T°(Ti48) |

|

1.1 |

5,7 |

760 |

|

2.1 |

9,5 |

812 |

|

3.1 |

16,0 |

871 |

|

4.1 |

11,8 |

836 |

|

5.1 |

9,4 |

811 |

|

6.1 |

7,9 |

793 |

|

7.1 |

6,0 |

766 |

|

8.1 |

22,8 |

914 |

|

9.1 |

7,9 |

789 |

|

10.1 |

12,4 |

841 |

|

11.1 |

2,8 |

696 |

Выводы

Проведенное исследование позволяет определить возраст плагиогранит-порфиров, относящихся к сокольнинским субвулканическим образованиям, как позднерифейский на основании расположения тел в поле развития нижней подсвиты со-кольнинской свиты и U-Pb возраста цирконов – 633±14 млн лет. Полученный возраст полностью согласуется с результатами датирования детритовых цирконов из вулканомиктовых песчаников нижней части сокольнинской свиты. Предполагаемая комагматичность субвулканических тел и покровных образований сокольнинской свиты позволяет обоснованно утверждать, что возраст этой свиты (по крайней мере ее нижней части) является поздне-рифейским. Учитывая надсубдукционные геохимические характеристики магматических пород со-кольнинской свиты, можно сделать вывод о том, что в состав Амдерминского блока северо-западного Пай-Хоя входят породы, образовавшиеся в позднем рифее на активной континентальной окраине или входившие в состав островной дуги.

Работа осуществлялась в рамках темы НИР «Литосфера северо-востока Европейской платформы и севера Урала: вещественно-структурная эволюция, корреляция геологических событий, геодинамика, геохронология». ГР № AAAA-A17-117121270035-0.

Список литературы Результаты U Pb (SIMS) датирования циркона из позднерифейских плагиогранит порфиров Северо Западного Пай Хоя

- Терешко В.В. Новые данные по стратиграфии верхнепротерозойских отложений северо-западного Пай-Хоя // Стратиграфия и палеогеография фанерозоя европейского Северо-Востока СССР / Труды X Геол. конф. Коми АССР. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО АН СССР, 1987. С. 9-12.

- Кузнецов А.Б., Старикова Е.В., Маслов А.В., Константинова Г.В. Sr-изотопная хемост-ратиграфия докембрийских карбонатных пород Амдерминского поднятия, Пай-Хой // Доклады АН. 2016. Т.469. № 4. С. 447-451.

- Канева ТА., Удоратина О.В., Старикова Е.В., Хубанов В.Б. Оценка нижнего возрастного предела неопротерозойской сокольнинской свиты северо-западного Пай-Хоя на основе U-Pb датирования детритных цирконов // Бюлл. Моск. общ-ва испытателей природы. Отд. геол. М.: Изд-во МГУ, 2015. Т.90. Вып. 6. С. 3-10.

- Унифицированные методы анализа силикатных горных пород с применением ком-плексонометрии. М.: Всесоюзный научно-исследовательский институт минерального сырья, 1979. 33 с.

- Ireland T.R. Ion microprobe mass-spectro-metry: Techniques and applications in cosmo-chemistry, and geochronology / M. Hyman, M. Rowe (Eds.)// Advances in analytical geochemistry. JAI Press. 1995. Vol. 2. P. 1-118.

- Coble MA, Vazquez J., Barth A.P., Wooden J. et al. Trace element characterization of MAD-559 zircon reference Material for ion microprobe analysis // Geostandards and Geoanaly-tical Research 42. 2018. Р.481-497.

- Ludwig K.R. SQUID 2: A User's Manual, rev. 12 Apr, 2009 // Berkeley Geochronology Centre Special Publication 5. 2009. 110 p.

- Ludwig K.R. Isoplot 3.75, a geochronological toolkit for Excel // Berkeley Geochronology Center Special Publication 5. 2012. 75 p.

- Канева Т.А. Петрогенезис и геодинамика позднедокембрийских вулканитов северозападного Пай-Хоя // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2016. №12. С. 3-15.

- Rubin J.N., Henry C.D., Price J.G. Hydrothermal zircons and zircon overgrowths, Sierra Blanca Peaks, Texas // American Mineralogist. 1989. Vol. 74. P. 865-869.

- Hoskin P.W. O. Trace-element composition of hydrothermal zircon and the alteration of Hadean zircon from the Jack Hills, Australia // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2005. № 69. P. 637-648.

- McDonough W. F., Sun S. S. The Composition of the Earth // Chem. Geol. 1995. Vol. 120. P. 223-253.

- Watson E.B., Wark DA and Thomas J.B. Crystallization thermometers for zircon and rutile // Contributions to Mineralogy and Petrology. 2006. 151(4). P. 413-433.

- Fu B., Page F.Z., Cavosie A.J., Fournelle J. et al. Ti-in-zircon thermometry: applications and limitations // Contrib. Miner. Petrol. 2008. 156. P. 197-215.