Результаты УМС радиоуглеродного датирования городни детинца Великого Новгорода из раскопок М. X. Алешковского в 1959 г

Автор: Олейников О.М., Долгих А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты УМС радиоуглеродного датирования методом согласования вариаций (wiggle-matching) дубовой городни Новгородского детинца из фондов НГОМЗ (раскопки М. X. Алешковского в 1959 г.). Для сохранившихся внешних колец этой городни получена смоделированная радиоуглеродная УМС-дата 1018-1034 (1σ, 68,2 %) с высокими статистическими показателями. Эта дата вместе с опубликованными ранее позволяет надежно датировать существование оборонительных сооружений Новгородского детинца началом XI в.Второй этап сооружения оборонительной линии северной части Детинца в районе Владимирской башни можно датировать как минимум первой четвертью XI в.,а как максимум - привязывать к летописной дате 1044 г.

Великий новгород, средневековье, новгородский детинец, радиоуглеродное датирование, ускорительная масс-спектрометрия, метод согласования вариаций

Короткий адрес: https://sciup.org/14328248

IDR: 14328248

Текст научной статьи Результаты УМС радиоуглеродного датирования городни детинца Великого Новгорода из раскопок М. X. Алешковского в 1959 г

Историография Новгородского детинца обширная. С XIX в. ученые спорили об истории Детинца, основываясь в основном на летописных данных о строительных работах в Кремле. Научная дискуссия шла по двум вопросам: была ли древнейшая крепость деревянной (Красов, 1851. С. 8. Примеч. 5, 9–13; Строков, Богусевич, 1939. С. 142) или каменной (Каргер, 1946. С. 9–10; Порфиридов, 1947. С. 26, 99; Монгайт, 1952. С. 8–9; Орлов, Воробьёв, 1959. С. 6, 8; Лихачёв, 1959. С. 13), и где располагался первоначальный город – в северной или южной части кремля XV в. (Красов, 1851. С. 8; Строков, Богусевич, 1939. С. 142; Орлов, Воробьёв, 1959. С. 5) или же с самого начала город занимал всю современную территорию Детинца (Каргер, 1946. С. 6; Орлов, Воробьёв, 1959. С. 6).

Первые археологические данные по оборонительным сооружениям Детинца были получены в ходе исследовательских и производственных работ 1952–1960 гг., связанных с восстановлением Новгородского кремля ( Воробьёв , 1958). Особый интерес представляют материалы раскопок земляного вала, проведенных М. X. Алешковским в 1957, 1959 и 1960 гг. под восточной частью Владимирской башни и западнее нее, с обеих сторон крепостной стены. Эти работы выявили интереснейшую внутривальную деревянную конструкцию, представляющую систему городней – срубов из дубовых бревен, рубленных «в обло с остатком» (рис. 1: с. 475). Чашки врубок сделаны в нижних бревнах, что характерно для древних построек до XVI в. Городни делятся стенками на узкие клети и не соединяются друг с другом, а стоят рядом. Клети плотно засыпаны землей. Кроме того, у Владимирской башни выявлено, что внешние (лицевые) стенки срубов состоят из необычайно толстых бревен диаметром 60–80 см. Они тщательно протесаны на 16–18 граней и укреплены с помощью так же старательно обтесанных крюков – куриц (обработанных в виде крюка комлей с частью корня). Интересна система сопряжения куриц друг с другом: каждая нижняя курица одновременно держит вышележащую и врубленное бревно ( Алешковский , 1962. С. 7–9). Автор раскопок убедительно датировал эти оборонительные сооружения 1044 г. (Там же. С. 11).

Дальнейшие исследования оборонительных сооружений в северной части Детинца выявили ров начала XI в., который был вырыт от оврага, проходящего по южной стороне холма (Большой Кремлевский овраг), до оврага, существовавшего, вероятно, вдоль северной стороны холма . Этот ров имел ширину около 19 м, а глубину – 5 м ( Олейников , 2014. С. 58–59).

О наличии «города» в начальном периоде существования Новгорода есть косвенные упоминания в письменных источниках (ПСРЛ. Т. IX. С. 9, под 859; ПСРЛ. Т. III. С. 106–180, под 859–1044 г.). Поселение в X в. существовало и, естественно, не могло быть беззащитным. Даже в самом названии «Новгород» заложено понятие города, т. е. крепости. Так что упоминания Новгорода в летописях могут служить свидетельствами существования этих укреплений и в более раннее время. Новгородская летопись под 1016 г. говорит о городе, когда новгородцы, «исѣкоша Варягы в Поромонѣ дворѣ … бѣжаша изъ града” (ПСРЛ. Т. III. С. 174).

Другого мнения относительно датировки вала в северной части Детинца придерживается С. В. Трояновский. По его мнению, первые оборонительные сооружения Детинца в виде дубовых стен были построены в первые десятилетия XII в. в период княжения Мстислава Владимировича и сына его Всеволода ( Трояновский , 1998. С. 58–70; 2001. С. 27–28).

Как же можно датировать первые оборонительные сооружения в виде древо‑земляных стен в районе Владимирской башни Новгородского кремля? Архео‑ логический материал, обнаруженный под валом, не выходит за рубеж X в. Это раннекруговая керамика, стеклянная лимоновидная бусина, обломки костяного гребня, типичного для курганных древностей X в. ( Алешковский , 1962. С. 8).

Мощность культурного слоя под валом также соответствует мощности культурного слоя X в. на Неревском и Троицком раскопах.

Нужно отметить выделенное нами возможное разграничение строительных периодов сооружения оборонительных стен Детинца.

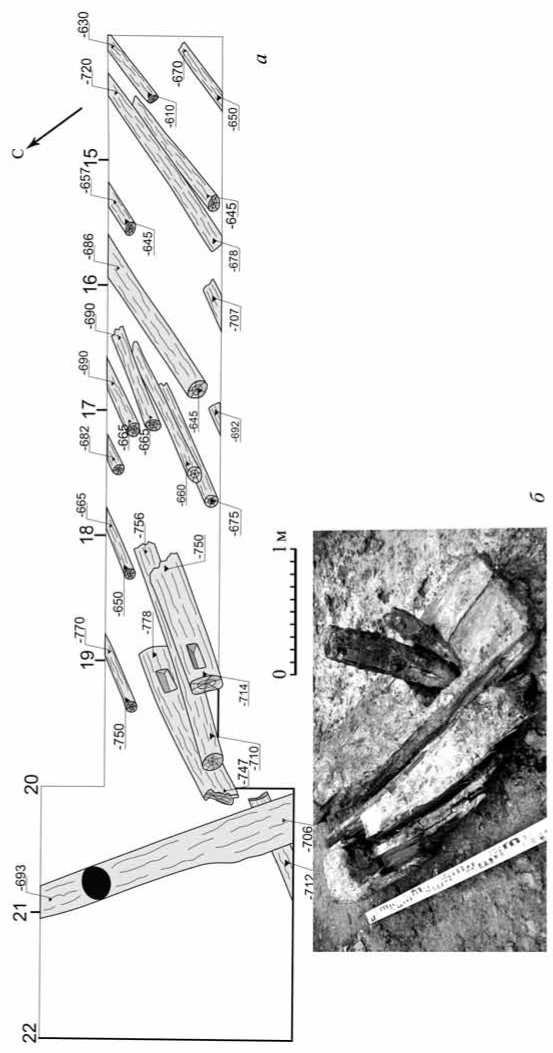

На опубликованных чертежах разреза восточной стенки раскопа № IX– 1959 г. хорошо читается хронологический разрыв между внешним срубом го-родни, сооруженным из огромных дубовых бревен диаметром до 80 см и расположенным на краю рва (рис. 2, а, б : с. 476), и городнями из дубовых менее мощных бревен (диаметром до 40 см) (рис. 2, в, г ).

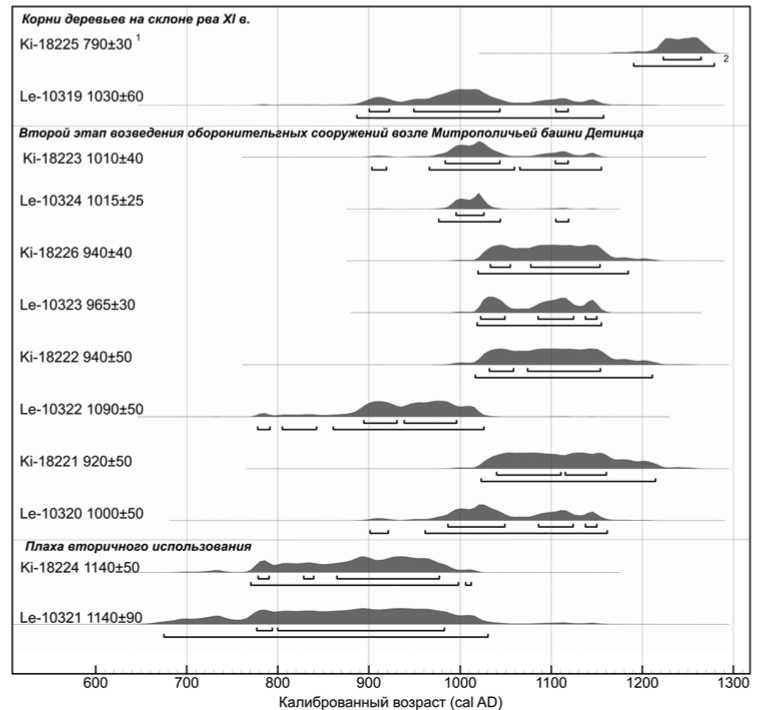

В городне первого этапа сооружения обнаружены дубовые бревна с прямоугольными пазами, в которые пропущены колья ( Алешковский , 1962. С. 9). Похожее дубовое бревно вторичного использования обнаружено в слое засыпки (1044 г.?) рва начала XI в. (рис. 3). Радиоуглеродная дата (Ki‑18224) для данного бревна имеет широкий калиброванный интервал 864–976 (59,0 %) (рис. 4; табл. 1).

Результаты радиоуглеродного датирования жидкостным сцинтиллятным методом (ЖС) бревен второго этапа сооружения оборонительной стены у Митрополичьей башни Новгородского детинца были опубликованы ранее ( Олейников , 2014).

Отметим, что для радиоуглеродных дат получены широкие калиброванные интервалы от 30 до 200 лет (1σ, вероятность 68,2 %). Данные проблемы калибровки радиоуглеродных дат характерны для мест «изгибов» и «плато» радиоуглеродной калибровочной кривой (рис. 5). Для исходных дат с небольшими стандартными отклонениями (например, Le‑10323 965 ± 30) на калибровочной кривой может оказаться 2 и более пересечения. В связи с этим интервал калиброванной даты резко увеличивается до 150, а иногда и даже до 300 лет во II тыс. н. э.

Поэтому получение узких временных интервалов калиброванных радиоуглеродных дат стандартными методами затруднительно. В таких случаях получить узкие калиброванные интервалы позволяет использование статистического метода согласования вариаций радиоуглеродных дат (wiggle‑matching). Процедура wiggle‑matching (метод согласования вариаций, или метод стыковки флуктуаций) использует уже известную разницу (шаг) в последовательности древесных колец и позволяет значительно сузить интервалы вероятностей получаемых калибровочных дат на основе постулатов байесовской статистики ( Bronk Ramsey et al ., 2001). К 2015 г. опубликовано более 200 статей в ведущих рецензируемых журналах с результатами радиоуглеродного датирования с использованием метода согласования вариаций.

В России данная методика ранее применялась при радиоуглеродной датировке памятников I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. (Западная Сибирь, Алтай, Тува) на основе плавающих дендрохронологических датировок (сосна, лиственница) ( Slusarenko et al ., 2001; Kuzmin et al ., 2004; Зайцева и др. , 2007; Панин и др. , 2014). На основе использования абсолютных дендрохронологических шкал по сосне и процедуры согласования вариаций сравнительно датированы дендрохронологическим и радиоуглеродным методами иконные доски XV–XVI вв. ( Воронин и др. , 2014; Voronin et al. , 2015).

План расположения деревянных лежней в заполнении рва X века ( Олейников , 2014)

Рис. 4. Распределение калиброванных радиоуглеродных дат образцов дерева оборонительных сооружений Детинца возле Митрополичьей башни (траншея № 2, 2013 г.)

1 – лабораторный индекс образцов и некалиброванные интервалы; 2 – малыми скобками показаны калибровочные интервалы для дат – 1σ, вероятность 68,2 %, большими – 2σ, вероятность 95,4 %

Таким образом, цель исследования – получить статистически достоверный узкий временной интервал калиброванной радиоуглеродной даты для древесины, использованной на втором этапе сооружения оборонительных конструкций возле Владимирской башни Новгородского детинца.

Объект и методы исследования

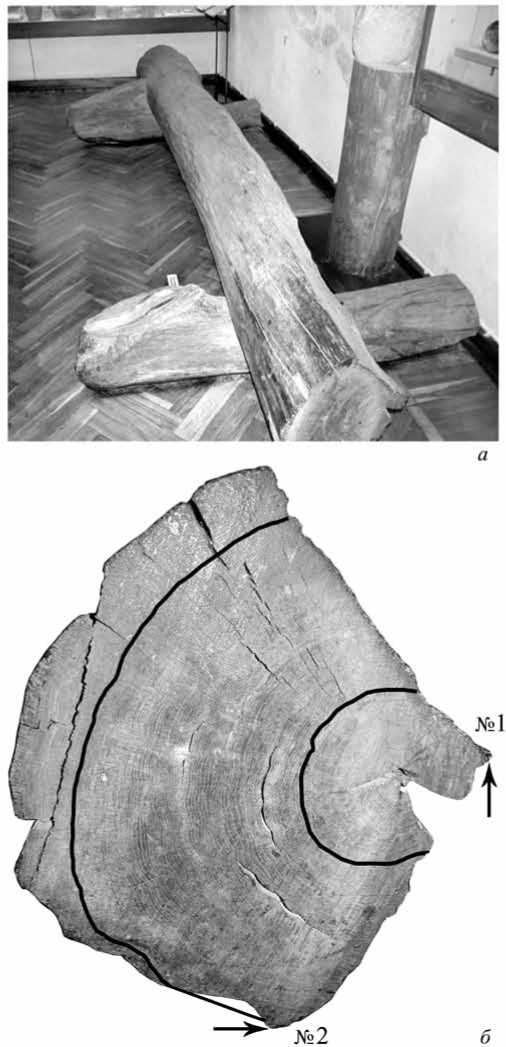

Несколько дубовых бревен городни «второго» этапа сооружения оборонительной стены в районе Владимирской башни, переданных М. Х. Алешковским в фонды НГОМЗ, в настоящее время входят в его основную экспозицию (рис. 6, а ).

Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования объектов из рвов в северной части Новгородского Детинца, траншея № 2 (2013 г.) ( Олейников , 2014. С. 50–61)

|

Образец (комплекс) |

Лаб. номер |

Радиоуглеродный (14С) возраст |

||

|

Некалиброванный возраст, лет назад (BP) * |

Калиброванный возраст, AD (1о, 68,2 %) ** |

Калиброванный возраст, AD (2о, 95,4 %) ** |

||

|

Второй этап сооружения линии обороны возле Митрополичьей башни Новгородского Детинца |

||||

|

Кв. 20, гл.‑770 см, плаха вторичного использования в заполнении рва X в. |

Ki‑18224 |

1140±50 |

778‑790 (5,1 %) |

770‑998 (94,8 %) |

|

828‑839(4,1 %) |

1006‑1012 (0,6 %) |

|||

|

864‑976 (59,0 %) |

||||

|

Кв. 20, гл.‑770 см, плаха вторичного использования в заполнении рва X в. |

Le‑10321 |

1140±90 |

776‑794 (5,6 %) |

674‑1030 (95,4 %) |

|

800‑982 (62,6 %) |

||||

|

Кв. 21, гл.‑700 см, бревно (дуб) |

Ki‑18221 |

920±50 |

1040‑1110 (41,7 %) |

1022‑1214 (95,4 %) |

|

1115‑1160 (26,5 %) |

||||

|

Кв. 21, гл.‑700 см, бревно (дуб) |

Le‑10320 |

1000±50 |

986‑1048 (43,3 %) |

901‑920 (2,4 %) |

|

1086‑1124 (19,2 %) |

961‑1161 (93,0 %) |

|||

|

1137‑1150 (5,7 %) |

||||

|

Кв. 18, гл.‑660 см, бревно (дуб) |

Ki‑18222 |

940±50 |

1032‑1058 (16,6 %) |

1016‑1210 (95,4 %) |

|

1074‑1154 (51,6 %) |

||||

|

Кв. 18, гл.‑660 см, бревно (дуб) |

Le‑10322 |

1090±50 |

894‑930 (26,0 %) |

778‑791 (1,9 %) |

|

938‑996 (42,2 %) |

804‑842 (4,0 %) |

|||

|

860‑1026 (89,4 %) |

||||

|

Кв. 16, гл.‑678 см, бревно с корой (дуб) |

Ki‑18226 |

940±40 |

1032‑1054 (15,0 %) |

1019‑1184 (95,4 %) |

|

1077‑1153 (53,2 %) |

||||

|

Кв. 16, гл.‑678 см, бревно с корой (дуб) |

Le‑10323 |

965±30 |

1022‑1048 (25,2 %) |

1018‑1154 (95,4 %) |

|

1085‑1124 (33,3 %) |

||||

|

1137‑1150 (9,7 %) |

||||

|

Финал этапа 2 |

||||

|

Кв. 16 м, гл.-490 см, сгоревшая стена (уголь) |

Ki‑18223 |

1010±40 |

983‑1043 (61,1 %) |

903‑918 (1,9 %) |

|

1104‑1118 (7,1 %) |

966‑1059 (68,3 %) |

|||

|

1065‑1154 (25,2 %) |

||||

|

Кв. 16 м, гл.-490 см, сгоревшая стена (уголь) |

Le‑10324 |

1015±25 |

995‑1026 (68,2 %) |

976‑1044 (93,2 %) |

|

1104‑1118 (2,2 %) |

||||

|

Корни деревьев во рву этапа 2 |

||||

|

Кв. 24 м, гл.‑900 см, корни на склоне рва |

Ki‑18225 |

790±30 |

1222‑1264 (68,2 %) |

1190‑1287 (95,4 %) |

|

Кв. 24 м, гл.‑900 см, корни на склоне рва |

Le‑10319 |

1030±60 |

900‑922 (8,1 %) |

886‑1157 (95,4 %) |

|

948‑1043 (55,5 %) |

||||

|

1104‑1118 (4,5 %) |

||||

* Радиоуглеродные даты принято давать в годах назад от 1950 г.

** При 1σ вероятность – 68,2 %, при 2σ – 95,4 %; AD – н. э.

Дендрохронологический анализ этих бревен не дал результата, поскольку абсолютная дендрохронологическая шкала по дубу для средневековья на данный момент отсутствует. Для радиоуглеродного датирования с использованием метода согласования вариаций было отобрано два образца древесины весом

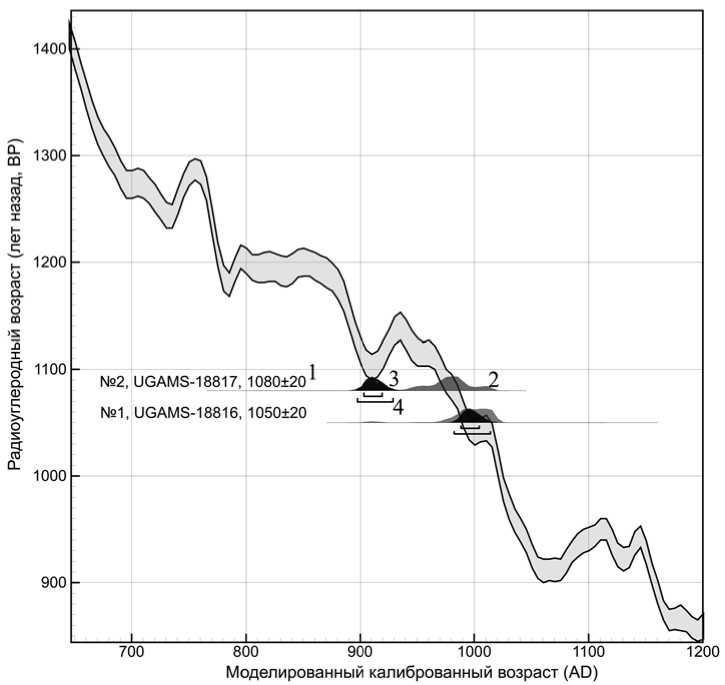

Рис. 5. Радиоуглеродные даты по городне на калибровочной кривой IntCal 13

1 – некалиброванные радиоуглеродные даты; 2 – распределение вероятности калиброванных дат показано темно‑серой заливкой; 3 – распределение вероятности смоделированной даты;

4 – калибровочные интервалы смоделированных дат (с меньшим расстоянием – 1σ, вероятность 68,2 %, с большим – 2σ, вероятность 95,4 %)

2–5 граммов. Каждый образец включал пять годичных колец с промежутком между образцами в 85 годичных колец. Образец «б» располагался в 30 годичных кольцах от внешнего древесного кольца (рис. 6, б ).

Отобранные образцы были датированы методом ускорительной масс‑спектрометрии (УМС, AMS) в Центре прикладных изотопных исследований Университета штата Джорджии (г. Афины, США). Они были очищены от органических примесей последовательными процедурами с применением HCl и NaOH, в дальнейшем был получен графит, в котором на CAIS 0.5 MeV ускорителе было измерено содержание 14С изотопа ( Vogel et al ., 1984).

Калибровка радиоуглеродных дат производилась в программе OxCal v4.2.4 ( Bronk Ramsey, Lee , 2013) на основе калибровочной кривой IntCal 13 ( Reimer et al .,

Рис. 6. Фрагмент городни второго этапа сооружения оборонительной стены у Владимирской башни новгородского Детинца (раскоп № IX-59)

а – экспозиция городни в Новгородском государственном объединенном музее; б – места отбора образцов древесины из городни для AMS анализа

Таблица 2. Результаты радиоуглеродного УМС датирования городни из фондов НГОМЗ (раскопки М. Х. Алешковского). Разница между кольцами 85 лет

|

Образец (комплекс) |

Лаб. номер |

δ13С, ‰ |

Радиоуглеродный (14С) возраст |

||

|

Некалиброванный возраст, лет назад (BP) |

Калиброванный возраст, AD (1σ, 68,2 %) |

Калиброванный возраст, AD (2σ, 95,4 %) |

|||

|

№1 внешние кольца |

UGAMS‑18816 |

‑25,52 |

1050 ± 20 |

989–1015 |

968–1024 |

|

№2 внутренние кольца |

UGAMS‑18817 |

‑25,50 |

1080 ± 20 |

901–920 (20,0 %) 960–994 (48,2 %) |

897–925 (24,5 %) 943–1016 (70,6 %) |

2013). Статистический метод согласования радиоуглеродных дат («wiggle‑ matching») проводился также в программе OxCal v4.2.4 ( Bronk Ramsey et al. , 2001; Bronk Ramsey , 2009).

Выбор метода УМС определяется как малым весом датируемых образцов, так и возможностью получения минимального стандартного отклонения ± 20 лет.

Результаты

Для двух образцов, между которыми расположено 85 годичных колец, получены близкие некалиброванные, пересекающиеся друг с другом интервалы (табл. 2; рис. 5). Особенности калибровочной кривой, наличие «изгибов» обуславливают существование такого перекрещивания некалиброванных интервалов.

Результаты калибровки полученных радиоуглеродных УМС дат по калибровочной кривой IntCal 13 ( Reimer et al. , 2013) показывают два разорванных вероятностных интервала (28 и 74 года соответственно, 95,4 %) для даты, полученной по внутренним кольцам (образец № 2, кластер из 5 колец, 115 колец от внешнего сохранившегося кольца городни). Для образца № 1 (кластер из 5 колец, 30 колец от внешнего сохранившегося кольца городни, получен один вероятностный интервал 57 лет (95,4 %) (рис. 6, б ; табл. 2).

Таким образом, для вероятности 95,4 % мы имеем достаточно широкие калиброванные интервалы от 57 до 102 лет, что недостаточно для «узкой» датировки.

Статистическая процедура согласования радиоуглеродных дат «wiggle‑ matching» ( Bronk Ramsey et. al ., 2001) для двух полученных УМС дат из го-родни с известным шагом в 85 лет оказалась успешной (табл. 3; рис. 6). Получена высокая итоговая статистическая характеристика Acomb – 96,9 %. В результате процедуры согласования двух калиброванных дат получены узкие смоделированные калиброванные интервалы. Для образца № 1 (кластер из 5 колец; 30 колец от внешнего) получена смоделированная дата: 988–1004 (68,2 %); 982–1014 (95,4 %). При пересчете на внешнее сохранившееся годичное кольцо получена смоделированная радиоуглеродная УМС дата 1018–1034 (1σ, 68,2 %), или 1012–1044 (2σ, 95,4 %). В итоге, для вероятностей 68,2 и 95,4 % получен единственный смоделированный калиброванный интервал 16 и 32 года соответственно.

Таблица 3. Результаты процедуры согласования вариаций полученных радиоуглеродных дат (wiggle-matching, программа OxCal 4.2.4; Bronk Ramsey, Lee , 2013)

|

Образец |

Исходная дата (AD) |

Моделированная (AD) |

Индексы |

||||

|

от |

до |

% |

от |

до |

% |

Acomb |

|

|

D_Sequence |

988 |

1004 |

68,2 |

96,9 |

|||

|

№2 R_Date (1080,20) |

901 |

995 |

68,2 |

903 |

919 |

68,2 |

82,1 |

|

№1 R_Date (1050,20) |

989 |

1015 |

68,2 |

988 |

1004 |

68,2 |

116,4 |

Выводы

Впервые проведено датирование древесины средневекового Новгорода ускорительной масс‑спектрометрией с применением статистического метода согласования вариаций (wiggle‑matching).

Получена УМС радиоуглеродная дата для деревянных средневековых конструкций Великого Новгорода с узким калиброванным моделированным интервалом (1018–1034; 1σ, 68,2 %).

Рассматриваемые статистически достоверные результаты с узкими временными калиброванными интервалами позволяют дополнить радиоуглеродные датировки по дереву из оборонительных сооружений северной части Детинца, ранее полученные жидкостно‑сцинтлятным методом с широкими интервалами. Таким образом, второй этап сооружения оборонительной линии северной части Новгородского детинца в районе Владимирской башни можно датировать как минимум первой четвертью XI в., а как максимум – привязывать к летописной дате 1044 г.

Данное исследование подтверждает датировку сооружения оборонительной стены в районе Владимирской башни, предложенную М. Х. Алешковским.

Для уточнения данного вывода в 2015 г. были предприняты работы по повторному вскрытию деревянных внутривальных конструкций на месте раскопа № IX-59 г. возле Владимирской башни Новгородского детинца. От всех прослеженных дубовых бревен городен взяты спилы для дендродатирования. Для датирования методом ускорительной масс-спектрометрии (УМС, AMS) и радиоуглеродным жидкостным сцинтиллятным методом (ЖС) отобрано 50 образцов дерева.

Список литературы Результаты УМС радиоуглеродного датирования городни детинца Великого Новгорода из раскопок М. X. Алешковского в 1959 г

- Алешковский М. Х., 1962. Новгородский детинец 1044-1430 гг. (по материалам новых исследований)//Архитектурное наследство. Вып. 14. М.: ГСИ. С. 3-26.

- Воробьев А. В., 1958. Реставрация Новгородского кремля//Архитектура СССР. № 1/Гл. ред. К. И. Трапезников. М.: Гос. изд-во литературы по строительству и архитектуре. М. С. 49-53.

- Воронин К. В., Долгих А. В., Мацковский В. В., 2014. Сравнительное радиоуглеродное и дендрохронологическое датирование иконы «Богоматерь Иерусалимская»//КСИА. Вып. 236. С. 349-354.

- Зайцева Г. И., Семенцов А. А., Лебедева Л. М., Панкова С., Кызласов Л. Р., Васильев С. С., Дергачев В. А., Юнгер Х., Соннинен Е., 2007. Новые данные о хронологии памятника Оглахты-6//Радиоуглерод в археологических и палеогеографических исследованиях/Отв. ред. Г. И. Зайцева. СПб.: ИИМК РАН. С. 300-307.

- Каргер М. К., 1946. Новгород Великий. М.: Изд-во Акад. архитектуры СССР 183 с.

- Красов И. И., 1851. О местоположении древнего Новгорода. Историческое исследование Ивана Красова, представленное в Императорский С. Петербургский Университет для получения степени Магистра Русской Истории. С приложением указателя и плана Новгорода. Новгород: Тип. Новгородского Губ. Правл. 182 с.

- Лихачев Д. С., 1959. Новгород Великий: Очерк истории культуры Новгорода XI-XVII вв. М.: Сов. Россия. 102 с.

- Монгайт А. Л., 1952. Оборонительные сооружения Новгорода Великого//Материалы и исследования по археологии древнерусских городов. Т. 2: Крепостные сооружения древней Руси/Под ред. Н. Н. Воронина. М.: Изд-во АН СССР С. 7-132. (МИА; № 31).

- Олейников О. М., 2014. Древнейшие оборонительные сооружения новгородского детинца (по материалам исследований 2013 г.)//ННЗ. Вып. 28/Отв. ред. В. Л. Янин. Великий Новгород: ООО «Первый изд.-полиграф. холдинг». С. 50-61.

- Орлов С. Н., Воробьев А. В., 1959. Оборонительные укрепления древнего Новгорода. Новгород: Кн. ред. газ. «Новгородская правда». 55 с.

- Панин А. В., Аржанцева И. А., Бронникова М. А., Успенская О. Н., Фузеина Ю. Н, 2014. Интерпретация раннесредневекового памятника Пор-Бажин (Тува) в свете естественнонаучных данных//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Т. IV. Казань: Отечество. С. 331-334.

- Порфиридов Н. Г., 1947. Древний Новгород: Очерки из истории русской культуры XI-XV вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 308 с.

- ПСРЛ. Т. III: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.: Языки русской культуры, 2000. 692 с.

- ПСРЛ. Т. IX: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. М.: Языки русской культуры, 2000. 256 с.

- Строков А. А., Богусевич В. А., 1939. Новгород Великий: Пособие для экскурсантов и туристов. Л.: АН СССР 256 с.

- Трояновский С. В., 1998. О некоторых результатах раскопок в Новгородском кремле в 1992-96 гг//ННЗ. Вып. 12. Новгород: Старорус. тип. С. 58-70.

- Трояновский С. В., 2001. Новгородский Детинец в X-XV вв. по археологическим данным: автореф. дис.. канд. ист. наук. М. 30 с.

- Bronk Ramsey C, 2009. Bayesian analysis of radiocarbon dates//Radiocarbon. Vol. 51. No. 1. P. 337-360.

- Bronk Ramsey C., Lee S., 2013. Recent and planned developments of the program OxCal//Radiocarbon. Vol. 55. No. 2-3. P. 720-730.

- Bronk Ramsey C., van der Plicht J., Weninger B., 2001. Wiggle matching’ Radiocarbon dates//Radiocarbon. Vol. 43. No. 2A. P. 381-389.

- Kuzmin Y. V., Slusarenko I. Y., HajdasI., Bonani G., Christen J. A., 2004. The comparison of 14C wigglematching results for the «floating» tree-ring chronology of the Ulandryk-4 burial ground (Altai Mountains, Siberia)//Radiocarbon. Vol. 46. No. 2. P 943-948.

- Reimer P. J., Bard E., Bayliss A., et al., 2013. IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0-50,000 Years cal BP//Radiocarbon. Vol. 55. No. 4. P. 1869-1887.

- Slusarenko I. Y., Christen J. A., Orlova L. A., Kuzmin Y. V., Burr G. S., 2001. 14С wiggle matching of the ‘floating’ tree-ring chronology from the Altai Mountains, Southern Siberia: the Ulandryk-4 case study//Radiocarbon. Vol. 43. No. 2 (1). P. 425-431.

- Vogel J. S., Southon J. R., Nelson D. E., Brown T. A., 1984. Performance of catalytically condensed carbon for use in accelerator mass spectrometry//Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. Vol. 5. Iss. 2. P 289-293.

- Voronin K., Dolgikh A., Matskovsky V., Cherkinsky A., Skripkin V., Alexandrovskiy A., 2015. Comparative dendrochronological and 14C dating of 15th century Russian icon//Radiocarbon. Vol. 57. No. 1. P. 173-182.