Ринолиты: биоминералогические аспекты

Автор: Каткова В.И., Филиппов В.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (250), 2015 года.

Бесплатный доступ

Механизмы формирования патогенных биоминералов в настоящее время остаются актуальной и нерешенной проблемой, т. к. минералы, заполняющие или замещающие ткани различных органов в живых организмах, нарушают их функциональные способности. Проведены исследования состава и структуры двух ринолитов, удаленных из носовых ходов у разных людей. Установлено, что минеральной составляющей исследованных ринолитов является нестехиометрический карбонатгидроксилапатит. Структурные особенности апатита (сферолито-зональная, дентиноподобная) обусловлены гетерогенностью органической составляющей, секретируемой слизистой оболочкой в носовых путях.

Ринолит, структура, состав, минерал, апатит

Короткий адрес: https://sciup.org/149128642

IDR: 149128642

Текст научной статьи Ринолиты: биоминералогические аспекты

Минералы, заполняющие или замещающие ткани различных органов в живых организмах, нарушают их функциональные способности. Рино-литы (носовые камни) формируются чаще у детей вследствие попадания инородного тела в область нижнего носового хода. Горошина, косточка вишни, пуговица или семечко подсолнуха в качестве ядра могут инициировать кристаллизацию минералообразующих компонентов, но встречаются и безъядерные формы камней. В медицинской литературе описывают также примеры, указывающие на отсутствие минерализации инородных тел [1, 2, 7]. Ринолиты имеют как округлые, продолговатые, так и неправильные, с неровной поверхностью и острыми выступами формы. Как правило, для них характерны небольшие размеры, но встречаются и крупные, заполняющие носовые полости. Рыхлые по консистенции, эти патогенные биоминеральные образования различаются окраской: серовато-белые, бурые. Их формирование может быть связано с профессиональной деятельностью, например у рабочих цементного производства. Длительность пребывания их в органе без выраженных клинических проявлений может составлять десятки лет. В опубликованных работах основное внимание уделяется их локализации в носовых ходах и клиническим проявлениям, сопровождающим наличие конкремента. Считается, что они образуются за счет осаждения солей магния и кальция в секрет, выделяемый в носовых ходах [1, 2, 7]. Согласно проведенному обзору исследований [8], в составе ринолитов идентифицированы витлокит (Ca3(PO4)2) и карбонатгидроксилапатит (Са5(РО4, СО3)3(ОН)). Упоминается редкий случай выявления камня, состоящего из сидерита (FeCO3) и ферригидрита (Fe2O3-nH2O). По мнению авторов [8], соединения железа имеют экзогенное происхождение.

В данной работе представлены особенности состава и структуры патогенных биоминеральных образований, формирующихся в полостях носа. Нами исследованы два риноли-та размерами 6 и 10 мм, сформированные в носовых ходах у двух человек.

Методы исследований

Исследования проведены в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН рентгеноструктурным (рентгено вский дифрактометр Shimadzu XRD 6000, аналитик Б. А. Макеев) и ИК-спектроскопическим (фурье-спектро-метр «ИнфраЛюм ФТ-02», аналитик М. Ф. Самотолкова) методами. Морфологические особенности и химический состав минералов изучены с использованием СЭМ (JSM 6400 JEOL) и микрозондового анализа (аналитик В. Н. Филиппов). Карбонатный анализ проведен в лаборатории Института геологии Коми НЦ УрО РАН (аналитик Р. И. Нефедова).

Результаты и обсуждение

По данным химического анализа, содержание кальция и фосфора в ринолите незначительно отличается от их концентраций в апатитсодержа-щем уролите и дентине зубов, что может соответствовать нестехиометрическому биоапатиту (см. таблицу).

На рентгеновской дифракто-грамме в области 2 0 =15—35° имеется высокое гало с интенсивным отражением [001], совпадающее с положением основных дифракционных максимумов, соответствующих апатиту: 2.83, 2.80, 3.66, 2.27, 1.84 А.

ИК-спектр наглядно иллюстрирует идентичность полос карбонатгид-роксилапатита в составе ринолита,

Химический состав биоминеральных образований, мае. %

Chemical composition of biomineral units, % wt

|

Минерал |

Образцы |

СаО |

р2о5 |

MgO |

СО2 |

н.о. |

Са/Р |

|

Карбонатгид- |

ринолит |

41.74 |

30.29 |

2.45 |

2.33 |

0.1 |

1.75 |

|

роксилапатит |

уролит |

40.1 |

31.17 |

2.35 |

1.97 |

0.2 |

1.64 |

|

дентин коронки |

47.6 |

37.68 |

0.48 |

2.35 |

0.5 |

1.61 |

дентина и апатитсодержащего уролита.

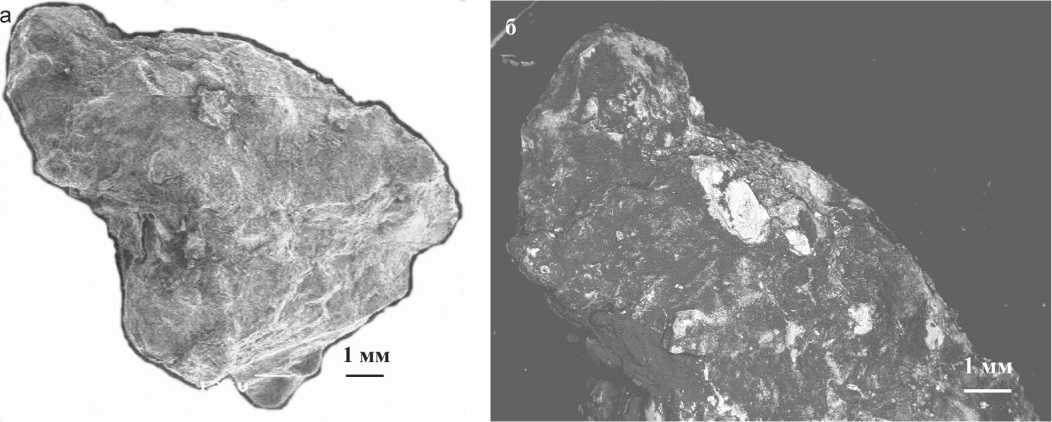

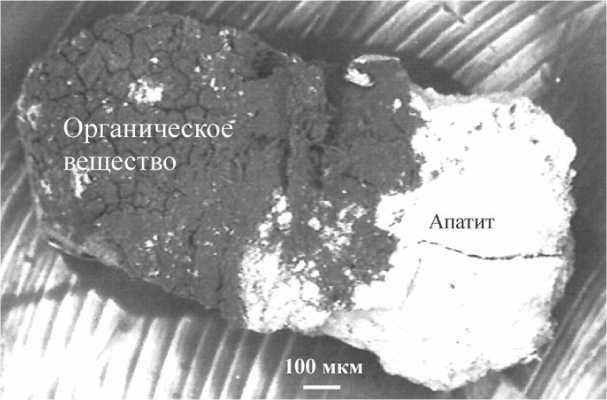

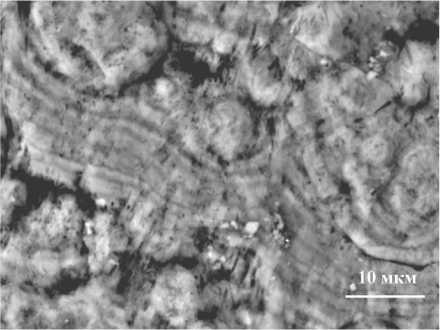

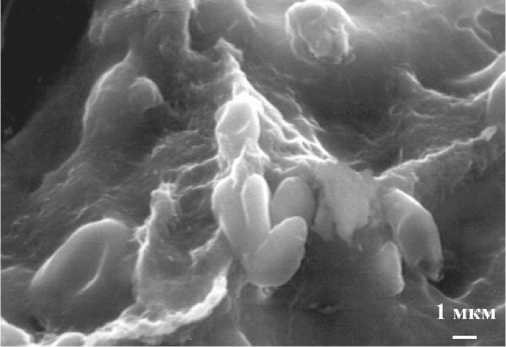

Исследования сколов методом РЭМ показали значительную неоднородность по степени минерализации органической составляющей в обоих ринолитах. Апатитсодержащие участки, состоящие из наночастиц округлой формы, располагаются очень хаотично (рис. 1, а, б; 2). На РЭМ-изоб-ражениях рыхлая дентиноподобная структура биоапатита часто видоизменена следами жизнедеятельности микроорганизмов. Наряду с наногло-булярной структурой наблюдаются зоны сочетания радиально-лучистого и концентрически-зонального строения со скоплениями зародышей кристаллизации (рис. 3). Следует отметить, что в изученных образцах отсутствовали какие-либо кристаллы в виде индивидов. В одном из сколов на поверхности выделений апатита зафиксированы палочковидные включения (бактерии?), имеющие размер до 2 мкм (рис. 4).

Согласно микрозондовому анализу, дисперсия соотношений значений кальция и фосфора составляет от

-

1.44 до 1.75. Из микропримесей в составе минеральной составляющей зафиксированы S, Cl, Mg.

Органическое вещество на РЭМ-изображениях поверхности обоих ри-нолитов визуализируется как в виде эпителиальных клеток внутренней поверхности носа, так и в виде волокнисто-спутанной структуры. На присутствие биопленки указывает также отсутствие четких границ между наноиндивидами биоапатита. Органическая составляющая содержит следовые содержания Са, Р, Fe, S, Cl и К.

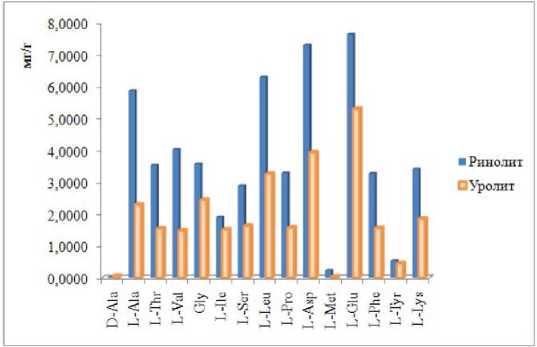

Следует заметить, что суммарное содержание аминокислот в одном из исследованных ринолитов значительно выше, чем в других биоминеральных образованиях, сформированных в организме человека (рис. 5). Преобладающее содержание моноаминодикарбоновых кислот и лейцина является типичным для патогенных биоми-

Рис. 1. Общий вид ринолита № 1. РЭМ-изображение: а — в режиме вторичных электронов; б — в режиме отраженных электронов

Fig. 1. SEM image. General view of rhinolith No. 1. Scanning mode: а — secondary electrons; б — backscattered electrons

Рис. 2. Фрагмент ринолита № 2 в режиме отраженных электронов

Fig. 2. Rhinolith fragment No. 2. Backscattered electron mode

Рис. 3. Сферолито-зональная структура апатита со следами бактериальной жизнедеятельности в режиме отраженных электронов

Fig. 3. Spherolite-zonal structure of apatite with traces ofbacterial activity. Backscattered electron mode

Рис. 4. Палочковидные образования на поверхности апатита (бактериальные клетки?) в режиме вторичных электронов

Рис. 5. Содержание аминокислот (мг/г сухого вещества по вертикали) в апатитсодержащем ринолите и уролите

Fig. 4. Rod-like structures on apatite surface (Bacterial cells?). Secondary electron mode

Fig. 5. Amino acid composition (mg/g of dry substance vertically) in aptite-containing rhinolith and urolith неральных образований и свидетельствует о том, что в минералообразующей среде активно протекали процессы биосинтеза минералов [3, 4].

Любой тип раздражителя (механический, инфекционный, химический) на поверхности слизистых оболочек органов способствует увеличению секреции активных компонентов иммунной системы с последующим изменением состава секрета и снижением антимикробных свойств. Содержание электролитов (Na, K, Ca, P, Mg, Cl и др.) в носовом секрете значительно возрастает, тогда как у здорового человека составляет 1—2 %. Кроме того, в зависимости от типа воздействующих на эпителий токсинов (вирусных, бактериальных, грибковых) в каждом из случаев возникают определенные клеточные иммунные реакции. Например, эпителий слизистой оболочки верхних дыхательных путей секретирует лактоферрин, который можно считать маркером воспаления наряду со многими другими антимикробными веществами [5]. Лактоферрин связывает железо, что может способствовать формированию в составе ринолитов таких минералов, как сидерит и ферригидрит.

Фосфатсодержащие уролиты принято рассматривать как минерализованную микробиальную колонию. Ранее было показано, что воздействие бактериальных ферментов и продуктов их обмена на компоненты иммунной системы приводит к формированию карбонатсодержащего апатита-(СаОН) и струвита в уролитах [6].

Полагаем, что аналогично фосфатному типу уролитиаза ринолити-азу наряду с антителами способствует гликопротеидная полимерная матри- ца, вырабатываемая в процессе жизнедеятельности микроорганизмов.

Заключение

Таким образом, установлено, что минеральной составляющей исследованных ринолитов является нестехиометрический карбонатгидроксил-апатит. Структурные особенности апатита (сферолито-зональная, дентиноподобная) можно объяснить гетерогенностью органической составляющей, секретируемой слизистой оболочкой в носовых путях. Показано, что совокупность эндогенных и экзогенных факторов способствуют минералообразованию в носовых путях.

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 15-18-5-5.

Список литературы Ринолиты: биоминералогические аспекты

- Бобров В. М. Классификация и клинические наблюдения ринолитов у взрослых // Вестник оториноларингологии. 2012. № 5. С. 88-90.

- Мусатенко Л. Ю., Зенгер В. Г., Мустафаев Д. М., Епанчинцева А. С., Копченко О. О. // Бессимптомное нахождение ринолита в полости носа. 2007. № 4. (29). С. 48-50.

- Каткова В. И., Симаков А.Ф. Роль аминокислот в генезисе биоминеральных образований // Минералогический сборник. Сыктывкар, 1998. № 27. С. 58-66.

- Каткова В. И., Шанина С. Н., Боровкова Е. В. Аминокислоты: структурообразующие компоненты биоминералов и маркеры процессов биосинтеза // ЗРМО. 2008. № 5. С. 80-85.

- Пискунов Г. З. Воспаление слизистой оболочки: Учебное пособие, 1986. 31 с.

- Каткова В. И. Матричная минерализация уролитов // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2011. № 8. С. 15-17.

- Дячук В. В., Дячук В. В. Колекцiя ринолiтiв // Ринологiя. №2. 2007. С. 53-54.

- Brehmer D., Riemann R. The rhinolith a possible differential diagnosis of a unilateral nasal obstruction // Case Reports in Medicine. 2010. P. 1-4.