Риск-ориентированный подход оценки качества воды малых рек как перспективное направление устойчивого развития урбанизированных территорий (на примере реки Которосль г. Ярославля)

Автор: Ахременко Андрей Иванович, Кашенков Юрий Серафимович, Бородкин Алексей Евгеньевич

Статья в выпуске: 2 (15), 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья рассматривает возможности эколого-гигиенического анализа качества воды малой реки на примере реки Которосль в зоне водозабора г. Ярославля. Предложены подходы к использованию процедуры оценки риска здоровью по водному фактору для идентификации опасности и выделения приоритетных негативных компонентов речной воды.

Водные ресурсы, устойчивое развитие, экология, индикаторы развития, химический состав, концентрация, пдк, речная вода, оценка риска здоровью населения, неканцерогенный риск

Короткий адрес: https://sciup.org/14123158

IDR: 14123158 | УДК: 504.064:574.64

Текст научной статьи Риск-ориентированный подход оценки качества воды малых рек как перспективное направление устойчивого развития урбанизированных территорий (на примере реки Которосль г. Ярославля)

Концепция обеспечения населения качественной водой является одной из основных в формировании концепции устойчивого водопользования и как одного из ключевых элементов устойчивого развития городских и сельских территорий. Основными задачами стратегии устойчивого развития и концепции перехода России к устойчивости, является сохранение здоровья населения, создание качественной среды обитания и обеспечение высокого природно-ресурсного потенциала, в первую очередь связанного с водой. В 2013 г. на Будапештском водном саммите было заявлено, что «устойчивый мир – это мир, в котором есть водная безопасность».

Решение вопросов интегрального управления водными ресурсами, включая управление ими на уровне регионов, позволяет рассмотреть наиболее оптимальные пути обеспечения доступа к чистой питьевой воде. Представления об устойчивом развитии, в современном понимании, наблюдались еще в ноосферных работах Вернадского В.И. и в принципах устойчивой неравновесности Бауэра Э.С., что в дальнейшем явилось основой ноосферного бидимензиального закона циклического сохранения развития космопланетарной жизни, развитого Кузнецовым П.Г., Кузнецовым О.Л., Большаковым Б.Е, раскрывающего сущность развития и исключения деградации жизни. Данный закон успешно экстраполируется на современные подходы устойчивого водопользования, что особенно важно для высоко урбанизированных территорий.

Нарастающие темпы урбанизации все более негативно сказываются на среде обитания, запасах пресной воды. При этом повышается роль города и городского населения, нуждающегося в качественной воде, поскольку в городах у населения практически отсутствует возможность выбора источников водопользования, что показывает актуальность рассмотрения качества питьевой воды в городах как одного из ведущих факторов жизнеобеспечения населения. Сложившаяся ситуация в части роста водопотребления на фоне увеличения процессов урбанизации вытекает в еще одну проблему – проблему нарастания рисков здоровью населения и формирования географического пространства риска. По мнению Фоменко Г.А. (2013), современный мир представляет собой рискогенное пространство, причем рост экологических рисков формирует новый взгляд на природоохранную деятельность как на рефлексию и реакцию общества в целом или его отдельных институтов на производство, распространение и «потребление» таких рисков. Глобализация рисков показывает не только взаимосвязи между рисками различных направлений, но и возможности их системных последствий для системы «Природа– Общество–Человек».

Для решения задач оптимального планирования водоохранных мероприятий, мониторинга и прогнозирования изменений качества питьевой воды необходим постоянный контроль за состоянием воды поверхностных водоемов, которые служат первоисточниками питьевого водоснабжения.

Достаточно большую роль в этом вопросе играют малые реки, которые дают начало формирования водных ресурсов региона, определяют качество воды средних и крупных рек, подземных вод. Гидрологически небольшая водность малых рек показывает их особую чувствительность к экспозиционным нагрузкам по химическому, микробиологическому и паразитологическому факторам. Антропогенные процессы, протекающие на малом водосборе, имеют прямое влияние на био-гео-химическое состояние реки и определяют здоровье водных биоценозов.

Основная проблема оценки качества воды заключается в том, что общепринятые эколого-гигиенические подходы к оценке качества поверхностных водоемов в первую очередь основаны на соблюдении предельно допустимых концентраций и оценке доли неудовлетворительных проб воды, что является малоинформативным, так как принимается во внимание усредненный процент некачественных проб – обобщенная статистическая совокупность результатов контроля (Ерастова Н.В., 2011). Это не позволяет выполнить адекватную оценку вероятности развития вредных эффектов у населения, выполнить прогнозные оценки воздействия воды на население по санитарно-химическому фактору.

Для эффективного управления рисками здоровью в части безопасного питьевого водообеспечения городского населения необходимо учитывать эволюцию взаимозависимости между рисками, учитывая при этом все возможные неопределенности.

Водная проблема в Ярославской области, в части воздействия на здоровье населения, имеет достаточную проработку вопроса. Наибольшую ценность имеют результаты исследовательских работ выполненных Лукьяненко В.И., (1996, 2002), Меркуловой Л.К. (1992, 1997, 2002, 2003), Артамоновой М.Ю. (2002, 2003), Бехтер А.К. (2001, 2002, 2003) и др. Изучению особенностей сельского водоснабжения Ярославской области были посвящены работы Фоменко Г.А., Фоменко М.А. (1999), Лошадкина К.А. (2001). В течение ряда лет водный фактор и его особенности в части качества и состояния рассматривается в ежегодных Докладах о состоянии окружающей среды в Ярославской области. Подробный картографический анализ водообеспечения и водоснабжения в регионе представлен в подготовленном Институтом «Кадастр» Экологическом атласе Ярославской области (2015). Существенную роль в подготовке материалов сыграли ученые Ярославского государственного технического университета.

Несмотря на изученность проблемы качества воды поверхностных водоисточников, прогностические направления по критериям рисков воздействия на здоровье населения не рассматривались. Недостаточное внимание к водным факторам риска здоровью и их недооценка, может в значительной мере расшатать строящуюся систему устойчивого развития и утяжелить последствия антропогенного воздействия на малые реки региона, что и показывает актуальность рассматриваемой проблемы, особенно значимой в системе «Человек–Общество–Природа».

В связи с этим, цель данной работы состояла в риск-ориентированной оценке качества воды малой реки в черте г. Ярославля. В качестве объекта исследования была принята вода реки Которосль, где в 2014 г. нами выполнялись соответствующие полевые исследования.

Исследование воды по санитарно-химическим показателям было основано на результатах лабораторного мониторинга качества воды выполненного службой Ярославского ЦГМС в 2014 г. Отборы проб воды осуществлялись в устье реки Которосль в черте г. Ярославля. Вычислялись основные статистические показатели: среднее значение и ошибка среднего (М±m), стандартное отклонение, доверительные интервалы, построены диаграммы «box plot». Статистический анализ выполнен с применением прикладного пакета STATISTICA StatSoft. Критический уровень значимости был принят р<0,05.

Важное значение для оценки санитарно-экологического состояния воды поверхностного водоисточника имеет показатель содержания растворенного в воде кислорода, характеризующий его кислородный режим.

Анализ кислородного режима в рассматриваемом объекте в течение 2014 г. показал, что учитывая сезонные и суточные колебания содержания растворенного кислорода, в целом он оценивается как благоприятный. Содержание растворенного кислорода в данный период находилось в пределах 7,74 – 2,2 мг/О 2 .

Основными загрязняющими и контролируемыми на рассматриваемом участке реки Которосль веществами и показателями на протяжении ряда лет являются: железо, медь, фенолы и органические вещества по величине ХПК – БПК5, а также нитраты и хлориды.

На этапе идентификации опасности процедуры скрининговой оценки риска здоровью населения, был выполнен выбор показателей опасности, соответствующих поставленным целям исследования. При этом был определен предварительный сценарий воздействия, маршрут и пути воздействия химических токсикантов. Важной особенностью является рассмотрение критических эффектов при воздействии водного фактора (Бородкин А.Е., 2014). В данном исследовании принят стандартный сценарий для селитебной зоны, в качестве воздействующей среды – вода открытого водоема (река Которосль) при пероральном пути поступления химических токсикантов.

Результаты анализа наличия данных о референтных уровнях воздействия химических токсикантов, включенных в перечень рассматриваемых соединений, представлен в таблице 1, при этом указаны критические органы/системы и токсические эффект, соответствующие установленным референтным дозам (RfD).

Таблица 1. Показатели опасности развития неканцерогенных эффектов

|

№ п/п |

CAS |

Название вещества |

RfD, мг/кг |

Критический эффект |

Источник данных1 |

|

1 |

7439-89-6 |

Железо |

0,3 |

Слизистые, кожа, кровь, иммунная система |

P 2.1.10.1920-04 |

|

2 |

108-95-2 |

Фенол |

0,3 |

Общее развитие, почки, ЦНС, желудочно-кишечный тракт |

IRIS, P 2.1.10.1920-04 |

|

3 |

7440-50-8 |

Медь |

0,019 |

Желудочно-кишечный тракт, печень |

ATSDR, P 2.1.10.1920-04 |

|

4 |

14797-55-8 |

Нитраты |

1,6 |

Кровь (MetHb), сердечнососудистая система |

IRIS, P 2.1.10.192004 |

|

5 |

7782-50-5 |

Хлориды (Хлор) |

3,5 |

Слизистые, иммунная система |

IRIS, P 2.1.10.192004 |

Важным элементом процедуры идентификации опасности является группировка химических токсикантов по направленности их токсического действия. Развитие неканцерогенных эффектов может наблюдаться со стороны следующих критических органов и систем: (1) центральная нервная система – влияние на ЦНС, влияние на периферическую нервную систему, включая дегенерацию миелиновых оболочек (фенол); (2) сердечнососудистая система (нитраты); (3) кровь – влияние на кроветворную систему и показатели периферической крови (железо, нитраты); (4) развитие – влияние на процессы развития организма, включая эмбриотоксическое и тератогенное действие, нарушения интеллектуального развития и способности к обучению (фенол); (5) иммунная система – влияние на иммунную систему, включая развитие аллергических реакций, иммунотоксическое действие (железо, хлориды); (6) желудочно-кишечный тракт, кроме печени (фенол, медь); (7) печень (медь); (8) почки (фенол); (9) слизистые оболочки (железо, хлориды); (10) кожа (железо).

Результаты анализа направленности токсического действия рассматриваемых загрязнителей показывают достаточно широкую токсическую характеристику фенола и железа, что необходимо учитывать при надзорных мероприятиях на водных объектах.

Экспозиционная нагрузка, формируемая воздействием химических загрязнителей воды устьевого участка реки Которосль, определяется выпусками городской канализации и сбросами промышленных предприятий. Обобщенный анализ качества воды створа показывает незначительное улучшение в пределах класса «очень загрязненная». Основными вкладчиками в загрязнение воды реки Которосль в 2014 г. по-прежнему были железо общее, медь, фенолы летучие и органические вещества по показателям ХПК и БПК.

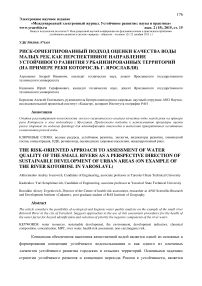

2013 г. 2014 г.

_ Среднее

□ Среднее±Ст.ош.

х Среднее±Ст.откл.

-

(а) (б)

Рис. 1. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ и комплексные показатели качества воды реки Которосль в период 2013-2014 гг.

Источник: данные Ярославского ЦГМС, 2014

Сравнительный анализ среднегодовых концентраций рассматриваемых загрязнителей показал существенную положительную динамику в виде снижения содержания веществ в воде реки Которосль в 2014 г. по сравнению с 2013 г. (рисунок 1а). Среднее значение рассматриваемых показателей в 2013 г. составило 2,22±0,44 ПДК, в 2014 г. – 1,68±0,26 ПДК, что показывает тенденцию к снижению экспозиционной нагрузки в рассматриваемый период (рисунок 1б). Что касается загрязнения речной воды органическими соединениями, то следует отметить тенденцию к снижению накопления в воде трудноразрушающихся органических соединений, об этом свидетельствует отношение показателей биохимического поглощения кислорода к химическому потреблению кислорода, которое составляет 0,35 в 2013 г. и 0,6 – в 2014 г. Уровни загрязнения воды хлоридами и нитратами не превышали нормативных значений в течение всего периода наблюдений.

Таким образом, выполненное исследование показало тенденцию к улучшению ситуации на реке Которосль по всем рассматриваемым химическим токсикантам, однако класс воды «очень загрязненная» по-прежнему остается в приоритете. Также в 2014 г. наблюдалась тенденция к снижению содержания трудноразрушающихся органических соединений. Показатели опасности развития неканцерогенных эффектов позволили определить наиболее значимые вещества (фенол, железо). Для более углубленного анализа риска здоровью следует рекомендовать расширенную процедуру оценки риска, включающую математическое моделирование распространения химических токсикантов в водной среде и определение экспозиционной нагрузки в рецепторных точках. В целом, риск-ориентированный подход оценки качества речной воды показывает перспективы его развития, не только как эколого-гигиенический инструмент, но и как экономический инструмент управления. Совершенно очевидно, что рискологические подходы могут переориентировать и оптимизировать систему управления качеством воды поверхностных водоисточников, в первую очередь, малых рек.

Список литературы Риск-ориентированный подход оценки качества воды малых рек как перспективное направление устойчивого развития урбанизированных территорий (на примере реки Которосль г. Ярославля)

- Бородкин А.Е. Особенности медико-географической типизации староосвоенных регионов на основе оценки риска здоровью населения (на примере Ярославской области)//Проблемы региональной экологии: №5, 2014. -С. 191-199.

- EDN: RJOGGD

- Ерастова Н.В. Гигиеническое обоснование метода интегральной оценки питьевой воды по показателям химической безвредности: автореф. дис. … канд. мед. наук. -М., 2014. -23 с.

- EDN: ZPKIVZ

- Кузнецов О.Л., Большаков Б.Е. Русский космизм, глобальный кризис, устойчивое развитие // Вестник РАЕН. 2013. № 1. С. 3-21.

- EDN: QCRDDN

- Лошадкин К.А. Водоснабжение сельского населения в условиях трансформации геоэкономического пространства. -Ярославль: НПП «Кадастр», 2001. -164 с.

- Лукьяненко В.И. Артамонова М.Ю., Меркулова Л.К. и др. Динамика микробного и вирусного загрязнения воды реки Волги и заболеваемость вирусным гепатитом А//Здоровье населения и среда обитания: информационный бюллетень: №5 (122), 2003. -С. 24-26.