Риск-ориентированный подход при контроле внутреннего облучения от поступления плутония

Автор: Василенко Е.К., Аладова Е.Е., Востротин В.В., Сокольников М.Э., Ефимов А.В., Романов С.А.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 т.28, 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе показано, что принятая в НРБ-99/2009 методология оценки доз и нормирования плутония при его ингаляционном поступлении не отражает фактических уровней облучения персонала и не обеспечивает требуемый уровень радиационной безопасности на предприятиях по переработке плутония, что приводит в одних случаях к консервативным оценкам нормируемых величин, а в некоторых - к нарушению принципа непревышения величины социально приемлемого риска. Применение величины годового избыточного риска в качестве контролируемого и нормируемого показателя при ИДК внутреннего облучения от поступления плутония является наиболее корректным. По результатам контроля активности плутония в моче рассчитываются эквивалентные дозы на органы депонирования плутония и годовой избыточный риск, сформированный этими дозами в зависимости от возраста, в котором произошло облучение, для различных сценариев поступления плутония. Для оценки суммарных доз облучения при воздействии на работника нескольких источников, а также для учёта доз в карточке ИДК работника, годовой избыточный риск, сформированный за счёт облучения от поступления плутония, переводится в годовую эффективную дозу, равнозначную годовой эффективной дозе внешнего облучения.

Внутреннее облучение, годовой избыточный риск, ожидаемая эффективная доза, нормы радиационной безопасности, соединения плутония, предел дозы, предел поступления, критический орган, нормируемая величина, система контроля, эквивалентная доза

Короткий адрес: https://sciup.org/170171487

IDR: 170171487 | УДК: 613.648.4:546.799.4 | DOI: 10.21870/0131-3878-2019-28-2-61-74

Текст научной статьи Риск-ориентированный подход при контроле внутреннего облучения от поступления плутония

Главным критерием системы нормирования в НРБ-99/2009 [1] является величина годового избыточного риска (ELR год ), которая в условиях нормальной эксплуатации источника ионизирующего излучения (ИИИ) не должна превышать для персонала 1∙10-3.

Усреднённая величина коэффициента риска при установлении предела эффективной дозы персонала для условий равномерного облучения всех органов и тканей принята равной r E =5∙10-2 Зв-1.

При инкорпорации плутония облучение крайне неравномерно. В связи с этим коэффициент риска при облучении инкорпорированным плутонием будет отличаться от принятого в НРБ-99/2009. В работах [2-6] показано, что коэффициент избыточного относительного риска смерти от рака лёгкого на единицу дозы альфа-излучения инкорпорированного плутония более чем в 6 раз изменяется в трудоспособном возрасте. Использование для расчёта эффективной дозы постоянного тканевого множителя, даже с учётом изменяющегося с возрастом коэффициента радиогенного риска, приводит к неопределённостям оценки ELR год в несколько раз. Для более точной оценки ELR год необходимо учитывать годовую эквивалентную дозу облучения критического органа и возраст, в котором эта доза была получена.

Василенко Е.К. – рук. центра; Аладова Е.Е.* – ст. научн. сотр., рук. группы, к.б.н. Южно-Уральский региональный аварийный медикодозиметрический центр. Востротин В.В. – зав. лаб., к.б.н.; Сокольников М.Э. – зам. директора, зав. отд., д.м.н.; Ефимов А.В. – зав. отд.; Романов С.А. – директор, к.б.н. ФГУП ЮУрИБФ ФМБА России.

Величина ожидаемой за 50 лет эффективной дозы (Е 50 ) не может быть принята в качестве годового предела дозы, так как является суммой доз за 50 лет, и в отдельных случаях, например, при раневом поступлении, эффективная доза меньше ожидаемой в 30 раз [7, 8]. В работах [9-11] описана модель для расчёта величины годового избыточного риска при ингаляционном поступлении 239Pu от дозы облучения и возраста работника. Расчёты, выполненные по этой модели, показали, что принятый в НРБ-99/2009 допустимый уровень монофакторного воздействия для 239Pu (ПГП перс ) формирует величину ELR год :

– для нерастворимых соединений плутония (тип «М») в 5 раз превышающую значение социально приемлемого риска 1∙10-3;

– для соединений плутония с промежуточной растворимостью (тип «П») в 8 раз меньше значения социально приемлемого риска 1∙10-3;

– для раневого пути поступления допустимые уровни воздействия в НРБ-99/2009 отсутствуют.

Из этого следует, что на всех уровнях нормирования плутония (пределы доз (ПД), допустимые уровни (ДУ)), принятая в НРБ-99/2009 методология приводит в одних случаях к консервативным оценкам нормируемых величин, а в некоторых – к нарушению принципа непревыше-ния величины социально приемлемого риска.

Исходя из особенностей метаболизма плутония, единственной величиной, обеспечивающей требуемый уровень радиационной безопасности, является установленный в НРБ-99/2009 предел годового избыточного риска, непревышение которого позволяет сохранять радиационно-обусловленный риск на социально приемлемом уровне.

Цель работы – не меняя концепцию нормирования, заложенную в НРБ-99/2009, разработать систему контроля внутреннего облучения от плутония, которая обеспечит требуемый уровень радиационной безопасности персонала при работе с открытыми источниками радионуклида.

Методология оценки годового избыточного риска

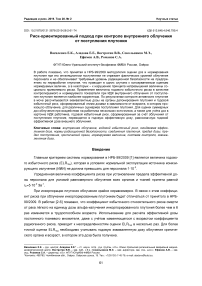

На рис. 1 представлена схема расчёта параметров внутреннего облучения при контроле плутония биофизическим методом, который в настоящее время является основным при проведении ИДК на предприятиях ГК «Росатом».

Принятый в НРБ-99/2009 подход к нормированию внутреннего облучения от ингалированного плутония основан на ограничении ожидаемой за 50 лет эффективной дозы, которая рассчитывается через величину годового поступления (П год , Бк/год) и дозовый коэффициент для плутония определённого типа растворимости (ε возд , Зв/Бк) (см. рис. 1).

В НРБ-99/2009 предел дозы ПД год от поступления плутония за год так же, как и для годовой эффективной дозы внешнего облучения (Е год ), равен 20 мЗв. Разница в том, что Е год отражает риск облучения человека за 1 год, а ожидаемая эффективная доза Е 50 – за 50 лет воздействия плутония. Однако, вся доза за 50 лет приписывается году поступления радионуклида в организм, а доза за остальные 49 лет жизни человека приравнивается к нулю.

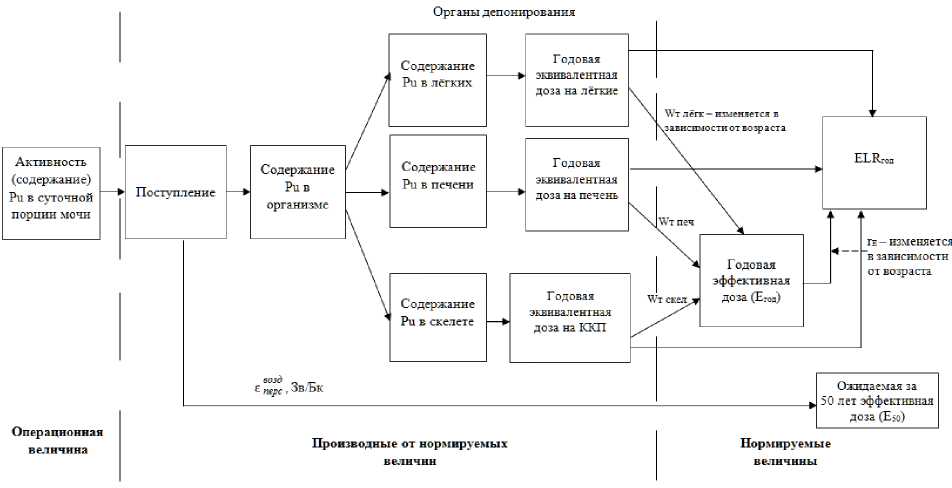

На рис. 2 представлена зависимость годовой эффективной дозы от года после поступления для разных путей поступления и типов растворимости соединений плутония при ОЭД, равной 20 мЗв.

Рис. 1. Схема расчёта параметров внутреннего облучения при поступлении плутония.

Рис. 2. Зависимость годовой эффективной дозы от года после поступления соединений плутония, сформировавшего ОЭД=20 мЗв.

Максимальная годовая эффективная доза при любом типе поступления будет сформирована в первый год после поступления и составит:

-

- при ингаляции оксидов плутония 6,3 мЗв;

-

- при ингаляции нитратов плутония 1,8 мЗв;

-

- при раневом поступлении соединений плутония 0,7 мЗв, что меньше годового предела эффективной дозы в 3-28 раз.

Кроме того, ОЭД не может быть принята в качестве годового предела, так как является суммой эффективных доз, сформированных в течение 50-ти лет и характеризует величину пожизненного (за 50 лет), а не годового избыточного риска, который принят за основу нормирования в НРБ-99/2009.

Рассмотрим возможность применения для нормирования плутония величины годовой эффективной дозы Е год (см. рис. 1).

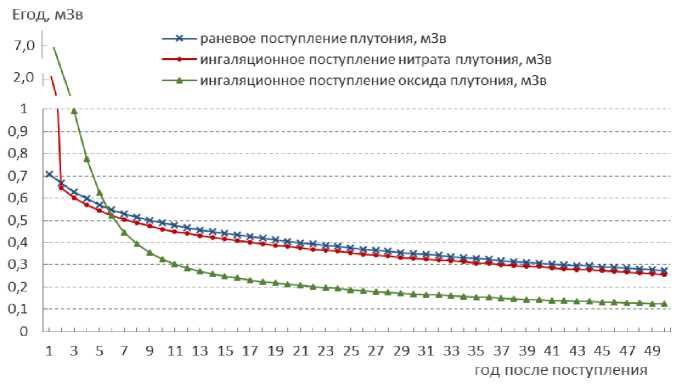

Значение эффективной дозы в действующих НРБ рассчитывается с учётом дозы облучения отдельных органов и тканей человека и взвешивающих тканевых множителей. Тканевые множители, в свою очередь, зависят от коэффициентов радиогенного риска, которые могут существенно меняться в зависимости от возраста на момент облучения. На рис. 3 представлены повозрастные показатели смертности от рака лёгкого у лиц с фоновыми дозами облучения лёгкого и при накоплении дозы облучения лёгкого 1 Гр [2].

Рис. 3. Повозрастные показатели смертности от рака лёгкого у лиц, не имеющих доз альфа-облучения лёгкого (фон) и при накоплении дозы облучения лёгкого, составляющей 1 Гр (фон+избыток).

Следует отметить, что облучение лёгких вносит определяющий вклад в формирование радиационного риска при ингаляционном поступлении труднорастворимых соединений плутония (более 99%).

Для радиогенного рака лёгкого показатель смертности в возрасте 40 лет и облучении в дозе 1 Гр составляет 400 случаев на 100000 человеко-лет наблюдения, а в возрасте 60 лет при той же дозе – более 2500 случаев. Это означает, что в возрасте 60 лет вклад облучения лёгкого в ущерб, наносимый всему организму, в 6 раз больше, чем в возрасте 40 лет и ранее. Тем не менее, для учёта этого вклада для лиц всех возрастов в НРБ-99/2009 применяется постоянный взвешивающий множитель 0,12. В связи с этим использование для расчёта эффективной дозы постоянного тканевого множителя, даже усреднённого с учётом изменяющегося с возрастом коэффициента радиогенного риска, приведёт к неопределённостям оценки величины годового избыточного риска в 3 и более раз.

Для более точной оценки величины эффективной дозы, а значит и избыточного риска, необходимо учитывать не только дозу облучения органов депонирования плутония (лёгкие, печень, ККП), но и изменение с возрастом набора тканевых множителей для этих органов.

В связи с тем, что коэффициент риска (rE) также зависит от возраста, ПД для разных возрастов будет отличаться и не будет соответствовать ПД=20мЗв, принятому в НРБ-99/2009. Таким образом, применение эффективной дозы в качестве ПД при поступлении плутония связано с необходимостью учёта возраста, в котором произошло облучение. Применение усреднённого значения тканевого множителя приводит к значительным неопределённостям в оценке эффективной дозы, а также её годового предела.

В связи с вышесказанным, в соответствии со схемой (рис. 1) использование ELR год в качестве нормируемой величины при радиационном контроле поступления плутония является наиболее корректным.

Для исключения неопределённостей, связанных с оценкой эффективной дозы, величина ELR год при радиационном контроле может быть найдена через годовую эквивалентную дозу органов депонирования плутония (лёгких, печени и ККП) или же критического для определённого сценария облучения органа, вносящего наибольший вклад в формирование риска возникновения онкологических заболеваний. В свою очередь, дозы облучения критических органов пропорциональны содержанию плутония в организме и в органах депонирования, и могут быть рассчитаны по активности плутония в суточной порции мочи, определённой биофизическим методом.

Оценка параметров допустимого облучения

Для расчёта доз облучения при ингаляционном поступлении плутония задаётся модель поступления (острое или хроническое), и по активности плутония в суточной порции мочи рассчитывается активность плутония в органах депонирования или критическом органе и эквивалентные дозы в этих органах [12].

Значение ELR год рассчитывается в зависимости от дозы радиационного воздействия, возраста, в котором доза была получена, и с учётом фактора курения. По этой же методике находится ELR год при раневом поступлении плутония [13].

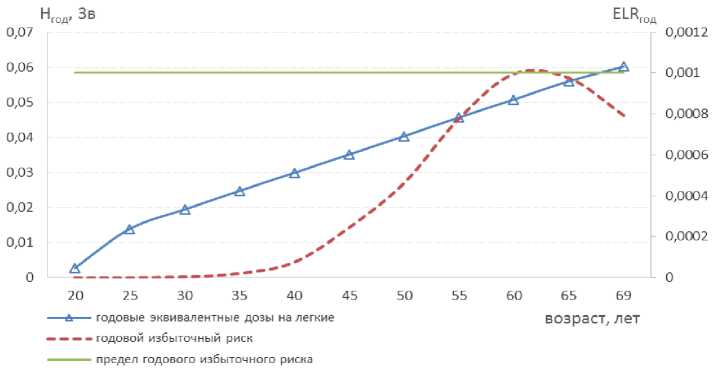

На рис. 4 показан пример формирования радиационного риска при хроническом ингаляционном поступлении оксида плутония на уровне 260 Бк/год, а на рис. 5 – нитратов плутония на уровне 610 Бк/год. Как видно из рис. 4, если годовая доза на лёгкие не превысит Н г л о е д гк =60 мЗв/год, величина годового радиационного риска не превысит величину 1∙10-3.

Таким образом, за ПД при ингаляционном поступлении оксида плутония может быть принята годовая эквивалентная доза облучения лёгких Н г л о е д гк =60 мЗв. При этом величина ПГПинг монофакторного воздействия плутония при данном пути поступления составит 260 Бк/год.

Рис. 4. Годовые дозы облучения лёгких и формируемый при этом годовой избыточный риск для случая хронического ингаляционного поступления оксида плутония на уровне 260 Бк/год.

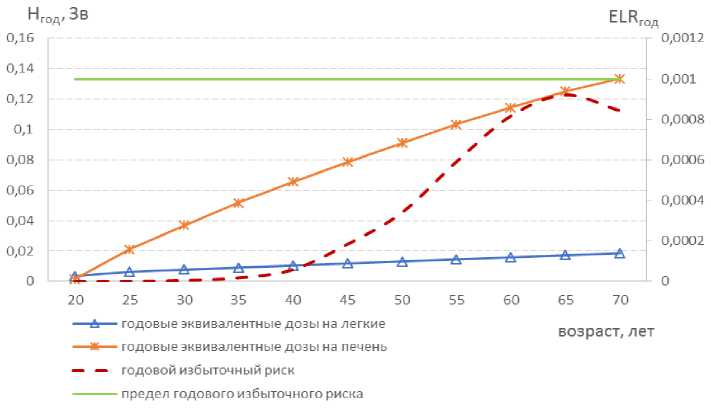

При ингаляционном поступлении нитрата плутония за ПД может быть принята годовая эквивалентная доза облучения печени Нгпоедч =135 мЗв, а ПГПинг=610 Бк/год.

Рис. 5. Годовые дозы облучения лёгких и печени и формируемый при этом суммарный годовой избыточный риск облучения лёгких, печени и скелета (99% доверительный интервал ERR/Gy) для случая хронического ингаляционного поступления нитрата плутония на уровне 610 Бк/год.

При облучении критического органа на уровне ПД в любом возрасте до 60 лет необходимо выведение работника из контакта с плутонием, так как даже при отсутствии поступления в последующие годы величина радиационного риска будет увеличиваться с возрастом от облу- чения плутонием, накопленным в организме от предыдущих поступлений.

При поступлении через повреждённые кожные покровы плутоний из места ранения переходит в кровь и лимфатическую систему и распределяется в органах вторичного депонирования (печени и скелете) независимо от типа химического соединения. В этом случае критическим органом, облучение которого формирует основную долю радиационного риска, является печень.

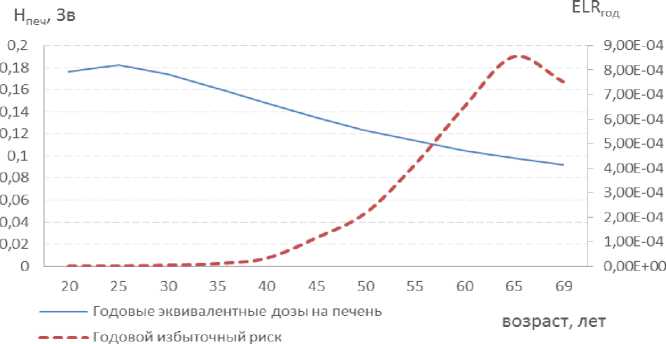

На рис. 6 представлен пример формирования величины годового избыточного риска при разовом поступлении в кровь через повреждённые кожные покровы 2000 Бк плутония.

Рис. 6. Годовой избыточный риск при разовом поступлении в кровь 2000 Бк плутония.

При раневом поступлении плутония за ПД может быть принята годовая эквивалентная доза облучения печени Н г п о еч д =180 мЗв, а за предел поступления через повреждённые кожные покровы – разовое поступление из раны в кровь 2000 Бк плутония ПП кровь =2000 Бк/случай.

Значения годового приращения избыточного риска, представленные на рис. 6, показывают, что при раневом поступлении плутония на уровне 2000 Бк в возрасте работника 20-45 лет величина риска, обусловленного дозами за счёт этого поступления, не превысит 1∙10-4. Такой риск по методике НРБ-99/2009 соответствует дозе внешнего облучения 2 мЗв/год, что позволяет использовать данного человека на работах с источниками внешнего излучения практически без ограничения дозовых нагрузок. В дальнейшем величина годового избыточного риска возрастает и к 65 годам достигает предельного значения 1∙10-3, что требует вывода работника из условий радиационного воздействия.

Таким образом, измеряя активность плутония в моче (операционная величина) можно оценить эквивалентные дозы на органы депонирования плутония (производная от нормируемой величины), по которым рассчитывается величина годового избыточного риска (нормируемый показатель).

Результаты

ИДК при поступлении плутония заключается в регулярном измерении его активности в моче, начиная с момента контакта работника с плутонием, расчёте эквивалентных доз на органы депонирования плутония и оценки величины годового избыточного риска в зависимости от дозы облучения критического органа при данном пути поступления и возраста работника, в котором эта доза была получена.

Активность плутония в суточной пробе мочи определяется по методике [14], а расчёты годовых эквивалентных доз в зависимости от уровня активности радионуклида в суточной пробе мочи при различных сценариях поступления плутония в организм работника выполняются по алгоритму, представленному в работе Khokhryakov V.V. et al. [12].

В работах [10, 11, 13] представлены методики расчёта величины избыточного риска за каждый год контакта с плутонием в зависимости от годовой эквивалентной дозы критического органа и достигнутого возраста на момент облучения. Проведённые расчёты показали, что при ингаляционном пути поступления оксида плутония (тип растворимости «М») критическим органом, определяющим величину пожизненного избыточного риска, являются лёгкие, а для нитрата плутония (тип растворимости «П») – печень.

При раневом пути поступления облучение лёгких практически не происходит, а критическим органом является печень [13].

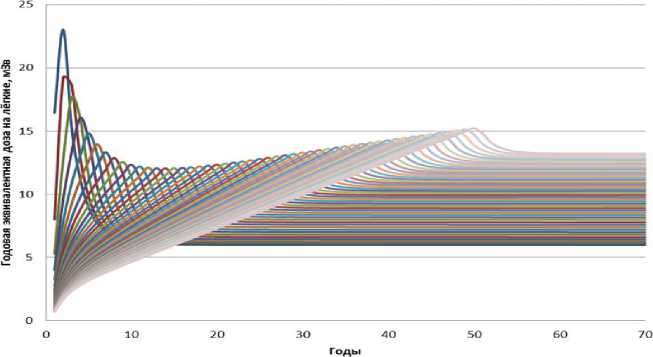

Для случаев, когда отсутствуют компьютерные программы расчёта параметров облучения, на рис. 7-10 приведены оценки эквивалентных доз критических органов и величины годового избыточного риска при различных сценариях поступления плутония.

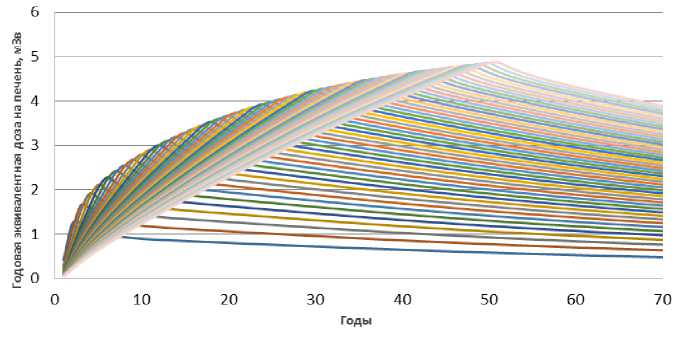

На рис. 7 приводится графическое изображение результатов расчёта годовых эквивалентных доз облучения лёгких, а на рис. 8 – годовых эквивалентных доз облучения печени при хроническом ингаляционном поступлении, соответственно оксида и нитрата плутония для случаев, когда их активность в суточной пробе мочи достигает значения 1 мБк на 1-ый, 2-ой,…, 50ый год с начала поступления. После достижения активности в моче 1 мБк, считается, что поступление плутония прекращается.

Так, при достижении значения активности плутония в моче 1 мБк через год после начала хронического поступления оксида плутония, эквивалентная доза на лёгкие составит 23 мЗв/год, а при измеренной активности в 1 мБк через 50 лет – 15 мЗв/год.

При поступлении нитрата плутония годовая эквивалентная доза облучения печени составит 1 мЗв при достижении активности плутония в моче 1 мБк на 1-ый год после поступления и ≈5 мЗв при достижении этой активности через 50 лет.

Учитывая, что принятые для расчёта биокинетические модели линейны, по фактическому результату измерения активности плутония в моче можно рассчитать годовую дозу облучения критического органа.

Рис. 7. Оксид плутония (курящие). Годовые эквивалентные дозы на лёгкое при активности плутония в моче 1 мБк на конец ингаляционного поступления, по достижении 1 мБк поступление прекращается.

Рис. 8. Нитрат плутония (курящие). Годовые эквивалентные дозы на печень при активности плутония в моче 1 мБк на конец ингаляционного поступления, по достижении 1 мБк поступление прекращается.

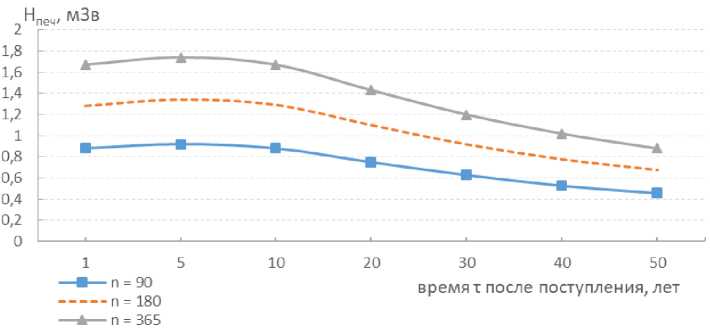

На рис. 9 приведены оценки годовых эквивалентных доз печени при остром однократном поступлении плутония в кровь для активности в 1 мБк в суточной пробе мочи при естественной экскреции, измеренные на 90-е, 180-е и 365-е сутки после раневого поступления. При этом максимум дозы достигается на 5-ый год после раневого поступления.

Рис. 9. Годовая эквивалентная доза на печень, рассчитанная по активности плутония в суточной порции мочи в 1 мБк, измеренной через n суток после раневого поступления, через время τ после поступления.

В соответствии с рис. 9, если после проведения мероприятий по декорпорации плутония при раневом поступлении, измеренный уровень естественной экскреции через 180 суток после поступления составит 1 мБк в суточной пробе мочи, то максимальная доза облучения печени составит ≈1,4 мЗв/год через 5 лет после начала поступления. Реально полученные дозы будут пропорциональны измеренной активности плутония в моче.

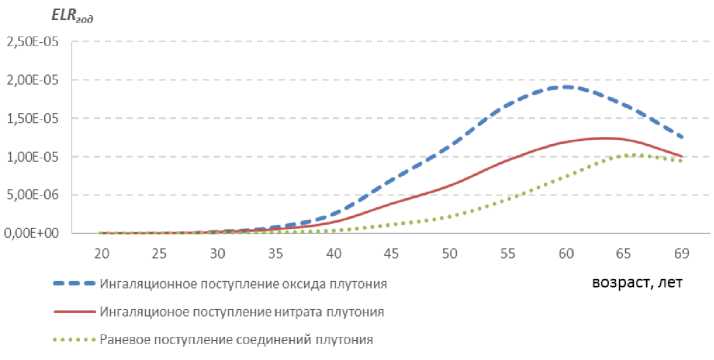

Переход от дозы облучения критического для данного пути поступления органа к величине годового избыточного риска проводится в соответствии с данными зависимости рис. 10.

Так, например, облучение лёгкого в дозе 1 мЗв при ингаляционном поступлении оксида плутония в 44 года сформирует годовой избыточный риск ≈5∙10-6, а в 60 лет ≈2∙10-5.

Рис. 10. Годовой избыточный риск при облучении критического органа дозой 1 мЗв в зависимости от возраста на момент облучения: лёгких – при ингаляционном поступлении оксида плутония; печени – при ингаляционном поступлении нитрата плутония; печени – при раневом поступлении соединений плутония.

Выполненные в соответствии со схемой (рис. 1) расчёты позволяют оценить реальные дозы внутреннего облучения, а также контролировать непревышение предела радиационно-индуцированного риска, установленного НРБ-99/2009, при поступлении плутония в организм работников.

При многофакторном воздействии излучения, включая облучение за счёт поступления плутония, для нахождения суммарной годовой дозы облучения, а также учёта доз от плутония в карточке ИДК и отчётной документации, годовой избыточный риск, сформированный за счёт облучения от поступления плутония, переводится в годовую эффективную дозу Е год , равнозначную годовой эффективной дозе внешнего облучения. Для этого найденное для плутония значение ELR год делится на усреднённую величину коэффициента риска ( r E ), используемого в НРБ-99/2009 (п. 2.3) для установления пределов доз персонала и населения:

Е год = ELR год /r E ,

r E = 5∙10-2 Зв-1 .

Полученное значение Е год от облучения плутонием при многофакторном воздействии различных источников излучения складывается с величиной годовых эффективных доз от этих источников, например:

внеш ран инг

„ = Е а + Е _ + Е , , год год год год , где Е внеш – величина годовой эффективной дозы за счёт внешнего облучения в текущем году;

Е ран – величина годовой эффективной дозы от облучения в текущем году за счёт раневого поступления плутония в предыдущий период; Е инг – величина годовой эффективной дозы от облучения в текущем году при ингаляционном поступлении плутония.

Суммарная величина годовой эффективной дозы от всех источников Е год сравнивается с основными пределами доз табл. 3.1 НРБ-99/2009 и не должна превышать 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год, при этом доза от плутония не должна превышать 20 мЗв. Суммарная эффективная доза для персонала за период профессиональной деятельности (50 лет) не должна превышать 1000 мЗв.

Обсуждение результатов

В данной работе нормирование внутреннего воздействия при поступлении плутония проведено по показателю годового избыточного риска, который имеет ряд недостатков, указанных в работе Thomas D. et al. [15]. Тем не менее, этот показатель использован потому, что на его основе были проведены расчёты пределов годового поступления радионуклидов, в том числе и 239Pu. Использование для нормирования показателя ELR год позволяет при проведении расчётов допустимого воздействия оставаться в рамках установленных НРБ-99/2009 параметров риска и исключать неопределённости оценки ожидаемых эффективных и годовых эффективных доз при неравномерном облучении от плутония. Подобная методология в литературных источниках, известных авторам, отсутствует.

Выводы

-

1. В работе показано, что для всех классов нормативов (пределы доз, допустимые уровни монофакторного воздействия) методология, принятая в НРБ-99/2009, приводит в одних случаях к консервативным оценкам нормируемых величин, а в некоторых – к нарушению принципа непревышения величины социально приемлемого риска, что затрудняет проведение радиационного контроля на предприятиях Госкорпорации «Росатом».

-

2. Применение величины годового избыточного риска ELR год в качестве нормируемого показателя при радиационном контроле поступления плутония является наиболее корректным.

-

3. Величина радиационно-индуцированного риска может быть найдена через годовую эквивалентную дозу критического для определённого сценария облучения органа депонирования плутония, вносящего наибольший вклад в формирование риска возникновения онкологических заболеваний. Дозы облучения критических органов пропорциональны содержанию в них плутония и могут быть рассчитаны по активности плутония в суточной пробе мочи, измеренной биофизическим методом.

-

4. В работе приведены графические результаты расчётов годовых эквивалентных доз критических органов (лёгкие, печень), а также значений годового избыточного риска для сценариев ингаляционного и раневого путей поступления плутония.

-

5. Показано, что для целей оценки доз при воздействии на работника нескольких источников величина годового избыточного риска переводится в годовую эффективную дозу, равнозначную годовой эффективной дозе внешнего облучения.

Список литературы Риск-ориентированный подход при контроле внутреннего облучения от поступления плутония

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009): Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. 100 с.

- Gilbert E.S., Sokolnikov M.E., Preston D.L., Schonfeld S.J., Schadilov A.E., Vasilenko E.K., Koshurnikova N.A. Lung cancer risks from plutonium: an updated analysis of data from the Mayak worker cohort //Radiat. Res. 2013. V. 179, N 3. Р. 332-342.

- Gilbert E.S., Koshurnikova N. A., Sokolnikov M.E., Khokhryakov V.F., Miller S., Preston D.L., Romanov S.A., Shilnikova N.S., Suslova K.G., Vostrotin V.V. Liver cancers in Mayak workers //Radiat. Res. 2000. V. 154, N 3. P. 246-252.

- Koshurnikova N.A., Gilbert E.S., Sokolnikov M.E., Khokhryakov V.F., Miller S., Preston D.L., Romanov S.A., Shilnikova N.S., Suslova K.G., Vostrotin V.V. Bone cancers in Mayak workers //Radiat. Res. 2000. V. 154, N 3. P. 237-245.

- Sokolnikov M.E., Gilbert E.S., Preston D.L., Ron E., Shilnikova N.S., Khokhryakov V.V., Vasilenko E.K., Koshurnikova N.A. Lung, liver and bone cancer mortality in Mayak workers //Int. J. Cancer. 2008. V. 123, N 4. P. 905-911.

- Кошурникова Н.А., Окатенко П.В., Сокольников М.Э., Василенко Е.К., Хохряков В.В.

- Медицинские последствия профессионального облучения: канцерогенный риск в когорте персонала ПО «Маяк» //Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2008. Т. 53, № 3. C. 23-33.

- Василенко Е.К., Сокольников М.Э., Востротин В.В., Аладова Е.Е., Ефимов А.В., Романов С.А. Недостатки нормирования облучения при поступлении плутония //Радиация и риск. 2017. Т. 26, № 3. С. 46-54.

- Сокольников М.Э., Василенко Е.К., Юркин А.М., Востротин В.В., Ефимов А.В., Аладова Е.Е. Пожизненный риск смерти от злокачественных новообразований печени и скелета при поступлении плу-тония-239 через повреждённые кожные покровы //Вопросы радиационной безопасности. 2016. № 3. С. 61-66.

- Василенко Е.К., Сокольников М.Э., Востротин В.В., Ефимов А.В., Аладова Е.Е., Романов С.А. Ограничение профессионального облучения при ингаляционном поступлении плутония //Радиация и риск. 2015. Т. 24, № 3. С. 51-58.

- Сокольников М.Э., Востротин В.В., Ефимов А.В., Василенко Е.К., Романов С.А. Пожизненный риск смерти от рака лёгкого при различных сценариях ингаляционного поступления 239Pu //Радиация и риск. 2015. Т. 24, № 3. С. 59-69.

- Сокольников М.Э., Востротин В.В., Ефимов А.В., Василенко Е.К., Романов С.А. Пожизненный риск смерти от рака лёгкого при ингаляции плутония-239 //Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2017. Т. 62, № 1. C. 27-31.

- Khokhryakov V.V., Khokhryakov V.F., Suslova K.G., Vostrotin V.V., Vvedensky V.E., Sokolova A.B., Krahenbuhl M.P., Birchall A., Miller S.C., Schadilov A.E., Ephimov A.V. Mayak Worker Dosimetry System 2008 (MWDS-2008): assessment of internal dose from measurement results of plutonium activity in urine //Health Phys. 2013. V. 104, N 4. P. 366-378.

- Сокольников М.Э., Василенко Е.К., Юркин А.М., Востротин В.В., Ефимов А.В., Аладова Е.Е. Нормирование радиационного воздействия 239Pu при поступлении через повреждённые кожные покровы //Радиация и риск. 2016. Т. 25, № 2. С. 109-117.

- МУК2.6.5.045-2016. Указания по методам контроля (МУК) для определения доз внутреннего облучения персонала при стандартных и специальных условиях. Методика выполнения расчётов: Методические указания по методам контроля. М.: ФМБА России, 2016. 58 с.

- Thomas D., Darby S., Fagnani F., Hubert P., Vaeth M., Weiss K. Definition and estimation of lifetime detriment from radiation exposures: principles and methods //Health Phys. 1992. V. 63, N 3. P. 259-272.