Риск развития тромбозов сосудов нижних конечностей и лучевая терапия глиом высокой степени злокачественности

Автор: Измайлов Тимур Раисович, Петрова М.В., Паньшин Г.А., Цаллагова З.С., Моргунов А.А., Даценко П.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.8, 2013 года.

Бесплатный доступ

В нашем исследовании, включающем 475 пациента с верифицированными злокачественными опухолями головного мозга высокой степени злокачественности (grade 3-4), был проведен анализ влияния основного заболевания, проводимого лечения и общего соматического состояния больного на свертывающую систему, с определением риска тромбобразования. Проведенный анализ показал высокую достоверную значимость влияния тромбозов и степени злокачественности опухоли, а так же варианта лечения и возраста больного на свертывающую систему. Процент кумулятивной выживаемости у пациентов с глиомами головного мозга без выявленных тромбозов составил 59,5%, а в группе больных с их наличием - 56,5%. При этом, общая 2-летняя выживаемость составила - 47% и 18%, соответственно. Зависимость частоты тромбозов и взаимосвязь их образования по критерию общей выживаемости и достоверности полученных результатов позволяют предложить модель для внедрения в практическую радиологию и нейрохирургию.

Опухоли головного мозга, тромбоз

Короткий адрес: https://sciup.org/140188250

IDR: 140188250 | УДК: 617.58:616-005.6(063):616-006.484:615.849.1

Текст научной статьи Риск развития тромбозов сосудов нижних конечностей и лучевая терапия глиом высокой степени злокачественности

Первичные опухоли центральной нервной системы занимают третье место в структуре онкологической смертности у мужчин и четвертое – у женщин в возрасте от 15 до 35 лет и, при этом, находятся на 3-м месте по темпам роста заболеваемости среди всех онкологических новообразований [8, 13]. Среди первичных опухолей головного мозга глиомы высокой степени злокачественности составляют более 40%, а из общего количества всех глиальных опухолей – 75–85% [4].

В России число больных с впервые установленным диагнозом злокачественная опухоль головного мозга и других отделов центральной нервной системы в 2000 году составило 2824, а в 2010 году – 3688 случаев. При этом, динамика заболеваемости населения, распределение по рейтингу среднегодового темпа прироста в России злокачественными опухолями головного мозга и других отделов нервной системы в 2000 году составило 3,66% на 100000 населения, а в 2010 году этот показатель составил 5,11%. Среднегодовой темп прироста составил 3,78%, а общий прирост за 10 лет – 44,86% [1].

В настоящее время, разработанная на основе рекурсивного анализа RTOG классификация RPA для астроцитарных опухолей высокой степени злокачественности и ее последующие модификации являются наиболее информативными при анализе показателей общей выживаемости, качества проведенного лечения и разработок новых подходов лечения данного контингента больных. [9, 10, 11].

Вместе с тем, с нашей точки зрения, несмотря на высокую достоверность (p = 0.00000) классификации RPA по критерию общей выживаемости, недостаточно четко проводится выделение групп больных с благоприятными (класс I–III) и неблагоприятными прогнозами заболевания (классы V–VI) [5].

Учитывая приведенные выше данные, в 2010 г. в Центре была разработана классификация, позволяющая, с нашей точки зрения, более четко выделять группы с благоприятными и неблагоприятными прогнозами заболевания и, в связи с этим, определять в последующем наиболее оптимальные программы лечения. [5, 6]

Адаптированный вариант РНЦРР был построен на следующих прогностических факторах: возраст, уровнем индекса Карновского (ИК) и степень злокачественности (grade 3 или 4), значимых на уровне p < 0,01. Для каждого из перечисленных факторов были выделены параметрические величины, отражающие их прогностическую значимость, а именно:

ВОЗРАСТ: 0 – моложе 50 лет; 1 – 50 лет и старше.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ: 0 – ИК 80100%; 1 – ИК 60–70%; 2 – ИК 30–50%.

СТЕПЕНЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ: 1 – grade 3 (анапластические опухоли); 2 – grade 4 (глиобластома).

После введения выделенных параметрических величин в статистическую базу данных на каждого пролеченного пациента прогностический класс определялся простым методом суммации этих параметров. Так пациент с анапластической астроцитомой в возрасте 36 лет с первоначальным ИК 90% относится к классу I (1+0+0), а с глиобластомой в возрасте 61 года с первоначальным ИК 50% – к классу V (2+1+2).

Материалы и методы

В клинике РНЦРР с 2005 по 2012 года проведено лечение 475 пациентам с верифицированными злокачественными опухолями головного мозга 3–4 степени злокачественности (grade 3–4), у которых был проведен анализ влияния основного заболевания, лечения и общего соматического состояния на свертывающую систему и определение при этом риска тромбобразования. Степень злокачественности grade 3 диагностирована у 130 (27,4%), а grade 4 – у 345 (72,6%) больных.

Из общей группы пролеченных пациентов с опухолями головного мозга (grade 3–4), мужчин было несколько больше (249 пациентов; 52,5%), чем женщин (226 больных; 47,5%).

В целом, отмечено стандартное распределение больных по возрасту при этом заболевании с преобладанием пациентов от 50 до 70 лет, причем у 208 из них возраст на момент верификации диагноза находился в диапазоне от 18 до 49 лет (43,8%), а у 267 – 50 и более лет (56,2%).

В процессе проведения курса лучевой терапии у 47 пациентов (9,7%) был выявлен тромбоз сосудов нижних конечностей по данным ультразвукового исследования и допплерографии, а у 428 больных (89,9%) данных за тромбоз не было выявлено.

Традиционный режим фракционирования с использованием РОД 2 Гр, суммарной очаговой дозой (СОД) 60–62 Гр при (grade 4) и 54–56 Гр (grade 3) использован у 201 пациентов (41,8%), в режиме среднего фракционирования с РОД 3 Гр, СОД при 51–54 Гр (grade 4) и 45–48 Гр (grade 3) – у 274 больных (58,2%).

В настоящее время в информационную базу данных Центра включено около 100 различных параметрических и непараметрических факторов на каждого пролеченного больного. Для анализа неудач лечения использовался корреляционный анализ, расчеты кумулятивной выживаемости методом Каплан-Майера, и многофакторный анализ регрессии Кокса. Вычисление непосредственных результатов по одному из вышеуказанных методов статистической обработки выполнялся с помощью программы SPSS и StatSoft.

Результаты

В наших предыдущих исследованиях показана высокая значимость критерия общей выживаемости больных по выделенным в классификации RPA (вариант RTOG) факторам [2, 3, 5, 6, 7], из которых достоверно значимыми на уровне p < 0,01 оказались возраст, уровень индекса Карновского, степень злокачественности (grade 3 или 4).

В клинике РНЦРР проведено специальное лечение 475 пациентов со злокачественными глиомами grade 34. Распределение на каждого из 475 пациентов данных в адаптированной классификации RPA (вариант РНЦРР), представлено следующим образом: класс I определен у 63 пациентов (13,3%), класс II – у 94 (19,8%), класс III – у 128 (26,9%), класс IV – у 155 (32,6%) и класс V – соответственно у 35 пациентов (7,4%). Распределение больных по классам, медиане наблюдения, летальным исходам, общей 2-летней выживаемости и количество тромбозов у больных представлены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, практически между всеми классами отмечены достоверные различия по показателям общей выживаемости. Процент летальных исходов с тромбозами при глиомах в классах I–V составил 3,2%, 2,1%, 7%, 14,8% и 28,6% соответственно, что свидетельствует о прямой взаимосвязи риска развития тромбозов и классами адаптированной модели РНЦРР.

Регрессионная модель выживаемости Кокса

Регрессионная модель Кокса позволяет с помощью ряда независимых переменных прогнозировать общую выживаемость. Обычно любая оценка параметра (регрессионной модели), которая, по крайней мере, в два раза превосходит свою стандартную ошибку (t-value > 2,0), может рассматриваться как статистически значимая (на уровне р < 0.05). В рамках нашего исследования проведен анализ с помощью регрессионной модели выживаемости Кокса для независимых переменных при тромбозах, а именно: уровень Индекса Карновского (ИК), возраст (<>50 лет), объему резекции опухоли, разовых очаговых дозах (2 и 3 Гр), уровню злокачественности (grade 3 и 4).

Табл. 1. Распределение больных по классам, медиане наблюдения, летальным исходам, общей 2-летней выживаемости и количеству тромбозов у больных при адаптированном варианте классификации РНЦРР

|

Классы |

Всего |

Умерло (%) |

Медиана (годы) |

2-летняя ОВ |

Тромбоз |

Достоверность |

|

I класс |

63 |

2 (3,2%) |

0,600000 |

97,9% |

2 (3,2%) |

- |

|

II класс |

94 |

15 (16%) |

1,023288 |

76,4% |

2 (2,1%) |

p (I-II) = 0.15359 |

|

III класс |

128 |

41 (32%) |

0,805480 |

52,2% |

9 (7%) |

p (II-III) = 0.01475 |

|

IV класс |

155 |

107(69%) |

0,821918 |

13,8% |

23 (14,8%) |

p (III-IV) = 0.00099 |

|

V класс |

35 |

28 (80%) |

0,693151 |

8,2% |

10 (28,6%) |

p (IV-V) = 0.00395 |

Данные представлены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, выявлены высокие достоверные различия выявленных тромбозов и общей выживаемости по ИК, возрасту, объему резекции опухоли и разовым очаговым дозам, а различные гистологические формы глиом и наличие тромбоза не влияло на показатель общей выживаемости.

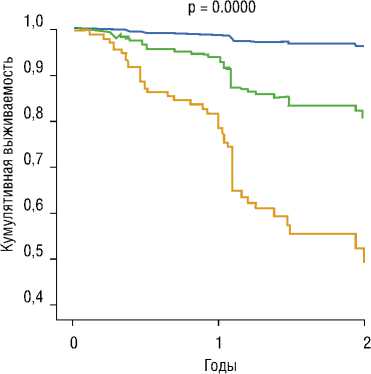

Общая выживаемость больных с тромбозом в зависимости от уровня индекса Карновского

В зависимости от функционального состояния пациента исследуемой группы (475 больных) были распределены на три уровня индекса Карновского 80–100%, 60–70%, 30–50%. Преобладающее количество пациентов относилось к уровню ИК 60–70%, а именно 219 (46,1%), с уровнем ИК 80–100% – 194 (40,8 %), а 30–50% – 62 (13,1%). Общая выживаемость больных с тромбозами в зависимости от уровня ИК представлена на рис. 1.

Как видно на рис. 1, показатель общей 2-х летней выживаемости пациентов с выявленным тромбозом с уровнем ИК 30–50% составляет 50%, а в группе больных с уровнем ИК 80–100% составил 98%, соответственно. Следует отметить, что вероятность летального исхода в группе больных с ИК 30–50% в 17 раз выше по сравнению с группой больных, у которых ИК 80–100% (95,0% CI: 6.353 – 47.811, p = 0.000). В группе пациентов с уровнем ИК 60–70% вероятность летального исхода в 5,3 раза выше по сравнению с группой, где уровень ИК 80–100% (95,0% CI: 2.060 – 14.086, p = 0.001).

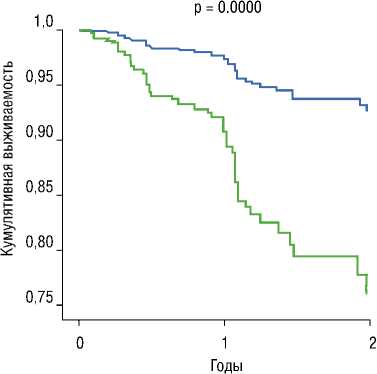

Общая выживаемость больных с тромбозом в зависимости от возраста

В нашей работе, на момент проведения курса лучевой терапии распределение возраста пациентов в диапазоне от 18 до 49 лет составило 208 (43,8 %) человек, а 50 и более лет у 267 – (56,2%). Данные распределения по показателю общей выживаемости больных с тромбозом в зависимости от возраста, представлены на рис. 2.

Из представленных выше данных следует, что у пациентов, которым меньше 50 лет общая 2-х летняя выживаемость составляет 94%, а у больных старше 50 лет – 76%. Вероятность смерти пациентов старше 50 лет в 3,5 раз выше, чем у молодых (95,0% CI: 1.774 – 7.246, p = 0.000).

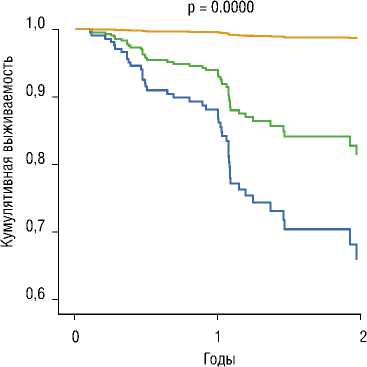

Общая выживаемость больных с тромбозом в зависимости от объема хирургического удаления глиомы

Следует отметить, что всем пациентам перед курсом лучевой терапии было проведено хирургическое вмешательство, при этом субтотальное удаление глиомы выполнено у 330 (69,5%) пациентов, тотально у 100 (21,2%) и стереотаксическая или открытая биопсия у 44 (9,3%) соответственно.

Общая выживаемость у больных с тромбозом в зависимости от объема хирургического вмешательства, представлена на рис. 3.

Табл. 2. Сравнительная характеристика независимых переменных по данным регрессионной модели выживаемости Кокса у пациентов при выявленных тромбозах

|

Прогностические факторы |

p |

RR |

95,0% CI для Exp(B) |

|

|

Нижняя |

Верхняя |

|||

|

ИК (80–100%) |

0,000 |

– |

– |

– |

|

ИК (60–70%) |

0,012 |

3,601 |

1,327 |

9,768 |

|

ИК (30–50%) |

0,000 |

13,406 |

4,572 |

39,313 |

|

Возраст (<>50лет) |

0,035 |

2,234 |

1,058 |

4,717 |

|

Объем резекции |

0,000 |

0,293 |

0,155 |

0,553 |

|

Дозы (2 и 3Гр) |

0,012 |

2,379 |

1,211 |

4,672 |

|

Гистология (grade 3 и 4) |

0,689 |

0,846 |

0,373 |

1,917 |

уровни ИК

— 80-100%

60-70%

30-50%

Рис. 1 Общая выживаемость больных с тромбозами в зависимости от уровня индекса Карновского

Возраст (<>50 лет) — >50 — <50

Рис. 2. Общая выживаемость больных с тромбозом в зависимости от возраста

Рис. 3. Общая выживаемость больных с тромбозом в зависимости от объема хирургического вмешательства

Хирургия — СТБ — Субтотал.

Тотал.

Рис. 4. Общая выживаемость больных с тромбозом в зависимости от класса модели РНЦРР

Как видно на рис. 3, общая 2-х летняя выживаемость при тотальном хирургическом вмешательстве почти в 2 раза выше по сравнению с проведенной СТБ 98% и 65%, соответственно.

Вероятность летального исхода у группе больных с тотальным удалением опухоли в 14 раз меньше по сравнению с проведенной СТБ (95,0% CI: 1.943 – 103.570, p = 0.009).

Общая выживаемость больных с тромбозом в зависимости от уровня разовой очаговой дозы

Из общей группы 475 пациентов с внутримозговыми опухолями головного мозга традиционный курс лучевой терапии проводился у 201 (41,8%) пациентов, режим среднего фракционирования у 274 (58,2%). Хочется обратить внимание на то, что в проведенном регрессионном анализе общей выживаемости по Коксу по совокупности независимых факторов показатель разовой очаговой дозы оказался значимым (p = 0.012, табл. 2), а при проведении однофакторного анализа достоверных различий общей выживаемости у больных с тромбозом в группе с использованием 2 Гр и в группе 3 Гр не выявлено. Из этого следует, что уровень РОД не влияние на риск развития тромбоза у пациентов с глиомами высокой степени злокачественности.

Общая выживаемость больных с тромбозом в зависимости от степени злокачественности

Степень злокачественности grade 3 диагностирована у 130 (27,4%), а grade 4 – у 345 (72,6%) больных.

Наличие гистологической формы глиомы grade 3 и grade 4 не оказала достоверного влияния на показатель общей выживаемости в группе больных с выявленным тромбозом (p > 0.05), как при многофакторном, так и при однофакторном анализах.

Общая выживаемость больных с тромбозом в зависимости приема химиотерапии (Темодал)

У 260 (54,6%) пациентам был проведен курс лучевой терапии с одновременным приемом Темодала 75мг/м2, а у 215 (45,6%) без Темодала. В группе больных с выявленным тромбозом прием химиотерапии не оказал достоверного влияния на показатель общей выживаемости (p > 0.05).

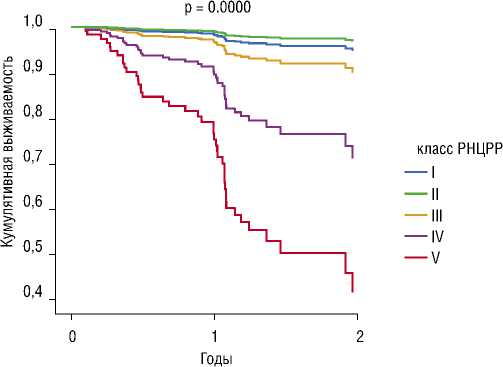

Общая выживаемость больных с тромбозом в зависимости от принадлежности к классу модели РНЦРР

Класс I модель РНЦРР определила у 63 больных (13,3%), класс II – у 94 (19,8%), класс III – у 128 (26,9%), класс IV – у 155 (32,6%) и класс V – соответственно у 35 пациентов (7,4%).

Общая выживаемость больных с тромбозом в зависимости от класса модели РНЦРР представлено на рис. 4.

Как видно на рис. 4, в I–III классами модели РНЦРР достоверных различий показателей общей выживаемости не выявлено, а между IV–V классами выявлены достоверные различия. Вероятность летального исхода пациентов в группе V класса, разработанной модели РНЦРР в 16 раз выше по сравнению с пациентами I класса (95,0% CI: 3.436 – 75.181, p = 0.000), а в IV классе в 6,2 раза выше (95,0% CI: 1.472 – 26.674, p = 0.013) соответственно.

Заключение

В целом, практически между всеми классами, разработанной адаптированной модели РНЦРР, которая построена на факторах, значимых на уровне p < 0,01, а именно возрасте, уровне индекса Карновского и степени злокачественности (grade 3 или 4), отмечены достоверные различия по показателю общей выживаемости. Так же, отмечена прямая взаимосвязь между рисками развития

тромбозов и классами модели РНЦРР, при этом процент летальных исходов в классах I–V составил 3,2%, 2,1%, 7%, 14,8% и 28,6% соответственно.

Общая 2(3)-летняя выживаемость при выявленных тромбозах нижних конечностей оказалась более чем в 2 раза ниже по сравнению с пациентами у которых тромбоз не был выявлен от 16% до 36% и от 20% до 98% соответственно (p = 0.0000).

Для независимых переменных, на основании проведенного нами анализа регрессионной модели выживаемости Кокса при выявленных тромбозах сосудов нижних конечностей. Риск развития тромбозов в 13 раз выше в группе пациентов с ИК 30–50% по сравнению с пациентами ИК 80–100%. У пациентов моложе 50 лет тромбозы в 2 раза меньше выявляются, чем у пациентов пожилого возраста (старше 50 лет). Объем хирургического вмешательства достоверно оказал влияние на показатель общей выживаемости, при этом у пациентов с выполненной СТБ, вероятность летального исхода в 14 раз выше по сравнению с тотальным удаление опухоли.

Пациентам с выявленным тромбозом гистологическая форма глиомы и прием химиотерапии не оказали влияние на показатель общей выживаемости.

В группе больных I–III класса модели РНЦРР достоверных различий показателей общей выживаемости не выявлено, а вот в IV–V классах различия выявлены. Вероятность летального исхода пациентов в группе IV класса модели РНЦРР в 6,2 раз выше по сравнению с пациентами I класса (95,0% CI: 1.472 – 26.674, p = 0.013), а в группе V класса в 16 раза выше, чем в I класса (95,0% CI: 3.436 – 75.181, p = 0.000) соответственно.

В заключении хочется отметить, что прием коагулянтов непрямого действия в обязательном порядке показан пациентам V класса модели РНЦРР (пациентам с глиобластомой, старше 50 лет и с ИК 30–50%), у пациентов IV класса модели с нашей точки зрения, необходим профилактический прием антикоагулянтов.

Список литературы Риск развития тромбозов сосудов нижних конечностей и лучевая терапия глиом высокой степени злокачественности

- Злокачественные новообразования в России в 2010 году (заболеваемость и смертность) под редакцией В.И. Чиссова, В.В. Старинского, Г.В. Петровой М., ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздравсоцразвития России. 2012. 260 с.

- Измаилов Т.Р., Паньшин Г.А., Даценко П.В. Отдаленные результаты лечения при опухолях головного мозга 3-4 степени злокачественности//Вопросы онкол. 2010.Т.56. № 5. С. 565-570.

- Измаилов Т.Р., Паньшин Г.А., Даценко П.В. Факторы риска и отдаленные результаты лечения при опухолях головного мозга 3-4-й степени злокачественности//http://vestnik.rncrr.ru/vestnik/v10/v10.htm.

- Измаилов Т.Р., Паньшин Г.А., Даценко П.В. Опухоли головного мозга. Общие принципы современной диагностики и лечения//Поволжский Онкол. Вестник. 2010. № 3. С. 9-14.

- Измайлов Т.Р., Даценко П.В., Паньшин Г.А. Адаптированный вариант классификации RPA при лечении глиом высокой степени злокачественности (часть 1)//Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, 2011, № 3, С. 31-42. [URL:http://vestnik.rncrr.ru/vestnik/v11/papers/izmt_v11.htm (Дата обращения: 10.10.2011 г.)].

- Измайлов Т.Р., Даценко П.В., Паньшин Г.А. Адаптированный вариант классификации RPA при лечении глиом высокой степени злокачественности (часть 2)//Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, 2011, № 4, С. 39-54. [URL: http://vestnik.rncrr.ru/vestnik/v11/papers/izmp2_v11.htm (дата обращения: 05.01.2012 г.)].

- Паньшин Г.А., Даценко П.В., Измайлов Т.Р., Зотов В.К. Роль прогностических факторов при лучевой терапии первичных злокачественных глиом головного мозга 3-ей степени злокачественности (Grade III)//http://vestnik.rncrr. ru/vestnik/v11/v11.htm.

- Buckner JC, O’Fallon JR, Dinapoli RP et al. Prognosis in patients with anaplastic oligoastrocytoma is associated with histologic grade//J Neurooncol. 2007. Vol. 84. No 3. P. 279-286.

- Mirmanoff RO, Gorlia T, Mason W et al. Radiotherapy and temozolomide for newly diagnosed glioblastoma: recursive partitioning analysis of the EORTC 269-81/22981-NCIC CE3 phase III randomized trial//J Clin Oncol. 2006. Vol. 24. N 16. P. 2563-2569.

- Li J, Wang M, Won M et al. Validation and Simplification of the Radiation Therapy oncology group recursive partitioning analysis classification for glioblastoma//Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2010 Sep 30.

- Reifenberger J, Reifenberger G, Liu L et al. Molecular genetic analysis of oligodendroglial tumors shows preferential allelic deletions on 19q and 1p//Am J Pathol. 1994. Vol. 145. No 5. P. 1175-1190.

- Shaw E, Seiferheld W, Scott C et al. Reexamining the radiation therapy oncology group (RTOG) recursive partitioning analysis (RPA) for glioblastoma multiforme (GBM) patients//Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2003. Vol. 57. P. 135-136.

- Stewart LA. Chemotherapy in adult high-grade glioma: a systematic review and meta-analysis of individual patient data from 12 randomised trials//Lancet. 2002. Vol. 359. N 9311. P. 1011-1018.