Риск заболеваемости гемобластозами у членов когорты восточно-уральского радиоактивного следа

Автор: Крестинина Л.Ю., Силкин С.С., Аклеев А.В.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 т.28, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые представлен анализ риска заболеваемости гемобластозами и лейкозами у членов когорты, облучённых на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС). Взрыв резервуара в хранилище радиоактивных отходов на ПО «Маяк» в 1957 г. и оседание радиоактивного облака на близлежащих территориях привели к облучению населения. Суммарная доза, накопленная в красном костном мозге (ККМ), составила менее 0,5 Гр для 95% членов когорты ВУРСа, а средняя доза - 90 мГр. За 53 года наблюдения (1957-2009 гг.) у членов когорты ВУРСа численностью 21373 человек зарегистрировано 76 гемобластозов, среди них 37 лейкозов, включая 8 случаев хронического лимфатического лейкоза. Избыточный относительный риск заболеваемости гемобластозами в когорте ВУРСа составил 1,1 (95% ДИ: 0,08; 2,8) на 1 Гр суммарной дозы на ККМ, а для заболеваемости лейкозами статистически значимой зависимости от дозы выявлено не было. Важно отметить, что величина риска для всех гемобластозов и лейкозов в когорте ВУРСа становилась не значимой и близкой к нулю при исключении из анализа около 1500 членов когорты, которые до аварии 1957 г. получили облучение на реке Тече, намного превышавшее таковое на ВУРСе. Результаты данного анализа предполагают, что доза на ККМ, полученная населением только в результате аварии 1957 г. на ВУРСе, недостаточна для выявления статистически значимой дозовой зависимости уровней заболеваемости лейкозами или гемобластозами, но статистическая сила исследования может быть увеличена при объединении когорты ВУРСа с когортой реки Течи.

Восточно-уральский радиоактивный след, вурс, когорта, гемобластозы, лейкозы, избыточный относительный риск, эффекты облучения, дозовая зависимость, хроническое облучение

Короткий адрес: https://sciup.org/170171485

IDR: 170171485 | УДК: 616.155.392-02:614.876(470.5) | DOI: 10.21870/0131-3878-2019-28-2-36-50

Текст научной статьи Риск заболеваемости гемобластозами у членов когорты восточно-уральского радиоактивного следа

В 1949 г. в рамках Советской ядерной программы на Производственном Объединении «Маяк» (ПО «Маяк») на Южном Урале было начато производство плутония. Из-за нарушения системы охлаждения в одном из резервуаров хранилища радиоактивных отходов в 1957 г. произошёл тепловой взрыв с возникновением радиоактивного облака, осевшего на территории с образованием Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС). Аварийный выброс был представлен следующими радионуклидами: 144Ce+144Pr=66%; 90Sr+90Y=5,4%; 95Zr+95Nb=24,9%; 106Ru+106Rh=3,7% [1-3].

Двадцать два населённых пункта (НП) оказались внутри официальной границы территории, которая была принята опасной для здоровья (плотность загрязнения выше 2 Ки/км2). В защитных целях было проведено переселение жителей указанных НП. В зависимости от уровня загрязнения жители были переселены в несколько этапов: из 19 НП Челябинской области – через 14, 250 и 330 дней, из 3 НП Свердловской области – через 670 дней [1-6].

Регистр населения, облучённого в 1957 г. на Южном Урале, был создан в Уральском научно-практическом центре радиационной медицины (УНПЦ РМ) в девяностых годах прошлого века и включал около 31 тыс. человек. В его состав кроме переселённых жителей из 22 НП во-

шли жители 13 НП, прилегавших к границе переселения в головной части ВУРСа, и потомки облучённых лиц [2]. В 2007 г. в регистр были добавлены (около 3,5 тыс. человек) жители НП «ОНИС» (Опытная научно-исследовательская станция), которые проживали в нём на момент аварии и не были переселены. Данный регистр явился основой для формирования когорты лиц, облучённых на Восточно-Уральском радиоактивном следе.

Предыдущие исследования [7], охватывающие 30-летний период наблюдения и меньшую по численности когорту, показали отсутствие связи изменения уровней смертности от дозы внешнего Y-излучения и от дозы, накопленной в красном костном мозге (ККМ).

В 2013 г. в УНПЦ РМ сотрудниками биофизической лаборатории для лиц, облучённых на территории ВУРСа, впервые были рассчитаны индивидуализированные органные дозы на основе дозиметрической системы TRDS-2009, а в 2016 г. был произведён перерасчёт доз по усовершенствованной дозиметрической системе TRDS-2016 [8, 9]. Сбор информации не только о причинах смерти, но и о прижизненных диагнозах злокачественных новообразований (ЗНО), расширение периода наблюдения более чем на 20 лет, увеличение численности когорты и доступность индивидуальных органных доз в последние годы позволили провести анализ отдалённых эффектов за 53-летний период в расширенной когорте ВУРСа (численностью около 21,5 тыс. человек).

Материалы и методы

Определение когорты ВУРСа. Когорта ВУРСа (КВУРС) включает в себя лиц, родившихся и/или проживавших в одном из 33 населённых пунктов на территории Челябинской области, подвергшихся аварийному радиоактивному загрязнению в период с 29.09.1957 по 31.12.1959 (или до даты выселения).

Населённые пункты включают 19 НП, жители которых переселены из Челябинской области и 14 НП, близко расположенных к границе переселения головной части ВУРСа, но жители которых не были переселены. Население, переселённое из 3 НП, расположенных во время аварии на территории Свердловской области, не включено в анализируемую когорту в связи с ограничением доступа к данным о причинах смерти и раковой заболеваемости на территории Свердловской области.

Характеристики КВУРС. По данным на ноябрь 2017 г., КВУРС включает 21373 человека. За период с 1957 по 31.12.2009 гг. у членов КВУРС зарегистрировано 76 гемобластозов, среди них 37 лейкозов, включая 8 случаев хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) и 478482 человеко-года под риском.

Демографические показатели когорты ВУРСа для анализа заболеваемости гемобластозами, а также распределение гемобластозов и отдельно лейкозов по полу, национальности и возрасту представлены в табл. 1.

В КВУРС преобладают женщины (56%) и лица молодого возраста (42% в возрасте до 20 лет), что связано с особенностями послевоенного периода. Население представлено двумя этническими группами: славянской (в основном русские) составляют 60% от всей когорты, и 40% составляют лица татарской и башкирской национальностей. Организованно переселявшиеся лица составляют 40% от всей когорты, а постоянно проживавшие на территории ВУРСа составляют 60% когорты, при этом доля заболевших гемобластозами была выше среди постоянно проживавших людей (0,41% и 0,27% соответственно). Число гемобластозов по полу распреде- лено примерно равномерно (39 и 37), но доля заболевших среди мужчин, как всеми гемобластозами (0,41%), так и отдельно лейкозами (0,23%) или ХЛЛ (0,06%) больше, чем среди женщин (соответственно 0,31%, 0,13%, 0,02%). В КВУРС наибольшее количество гемобластозов зарегистрировано среди лиц, достигших возраста 20 лет и старше.

Таблица 1 Характеристики изучаемой когорты и распределение гемобластозов

|

Характеристики |

Человек |

% |

Гемобластозы, % заболевших |

В том числе: |

|

|

лейкозы, % заболевших |

ХЛЛ*, % заболевших |

||||

|

Пол |

|||||

|

Мужчины |

9482 |

44 |

39 (0,41%) |

22 (0,23%) |

6 (0,06%) |

|

Женщины |

11891 |

56 |

37 (0,31%) |

15 (0,13%) |

2 (0,02%) |

|

Национальность |

|||||

|

Татары и башкиры |

8468 |

40 |

30 (0,35%) |

13 (0,15%) |

0 |

|

Русские |

12905 |

60 |

46 (0,36%) |

24 (0,19%) |

8 (0,06%) |

|

Факт переселения |

|||||

|

Переселены |

8473 |

40 |

23 (0,27%) |

11 (0,13%) |

3 (0,04%) |

|

Не переселены |

12900 |

60 |

53 (0,41%) |

26 (0,2%) |

5 (0,04%) |

|

Возраст |

|||||

|

на 31.12.1959 |

На дату диагноза |

||||

|

0-14 |

7511 |

36 |

4 |

4 |

0 |

|

15-19 |

1410 |

6 |

4 |

3 |

0 |

|

20-59 |

10466 |

49 |

60 |

24 |

6 |

|

60 и старше |

1986 |

9 |

8 |

6 |

2 |

|

Вся когорта |

21373 |

100% |

76 |

37 |

8 |

Примечание: ХЛЛ – хронический лимфолейкоз.

В табл. 2 представлен статус членов КВУРС к концу периода наблюдения (31.12.2009 г.) по данным на ноябрь 2017 г. Можно видеть, что 24% членов КВУРС живы, 40% умерли (на 89% из них имеется информация о причине смерти), для 16% статус неизвестен и 20% мигрировали с территории наблюдения (Челябинская и Курганская области). Большинство лиц с гемобластозами на территории наблюдения умерли (69 из 76), на 96% умерших имеются акты о смерти.

Таблица 2

Жизненный статус членов КВУРС к 31.12.2009 г.

|

Жизненный статус на ТНЗ |

Лица с гемобластозами |

Лица без гемобластозов |

Всего |

||

|

человек |

% |

человек |

% |

||

|

Жив |

7 |

5097 |

30 |

5104 |

24 |

|

Умер |

69 |

8554 |

50 |

8623 |

40 |

|

по акту |

66 (96%) |

7573 |

(89%) |

7639 |

(89%) |

|

со слов |

3 (4%) |

981 |

(11%) |

984 |

(11%) |

|

Статус не известен |

- |

3412 |

20 |

3412 |

16 |

|

Всего на ТНЗ |

76 |

17063 |

100% |

17139 |

80 |

|

Мигрант |

2 |

4232 |

4234 |

20 |

|

|

Всего |

78 |

21295 |

21373 |

100% |

|

Примечание: ТНЗ – территория наблюдения за заболеваемостью.

Дозы, полученные населением. После аварии 1957 г. максимальные уровни радиоактивного загрязнения окружающей среды и максимальные дозы внешнего гамма-излучения (от короткоживущих радионуклидов) отмечались в первые 2 года после аварии. Через 2-3 года радиационная обстановка значительно изменилась, и превалирующим стало внутреннее облуче- ние (преимущественно от 90Sr) в результате потребления загрязнённых пищевых продуктов. Экстренная эвакуация около 1000 жителей 3 деревень (Бердяниш, Сатлыково, Галикаево), и плановое переселение жителей остальных 19 населённых пунктов ВУРСа, в которых уровни поступления 90Sr представляли опасность для здоровья, позволили значительно уменьшить дозы облучения населения [6].

Создание в УНПЦ РМ регистра населения, облучённого на Южном Урале в разных инцидентах, потомков облучённых лиц, а также их семейных ячеек и историй проживания позволило выявить среди членов КВУРС лиц, проживавших до аварии 1957 г. в прибрежных сёлах реки Течи и получивших там облучение, превышавшее таковое на ВУРСе. В основном эту группу составили лица, которые в 1955-1956 гг. были переселены из села Метлино на реке Тече на территорию, которая позже попала под радиоактивное облако на ВУРСе, где была организована Опытная научно-исследовательская станция (ОНИС). Жители посёлка ОНИС, переименованного в девяностые годы в посёлок Метлино, проживавшие в нём в период с 1957 по 1960 гг., были включены в КВУРС наравне с жителями 13 непереселявшихся деревень на ВУРСе.

Расчёт индивидуализированных доз, накопленных в органах за весь период наблюдения у членов КВУРС, был выполнен сотрудниками биофизической лаборатории УНПЦ РМ с использованием дозиметрической системы TRDS, усовершенствованной в 2016 г. [8, 9]. Для анализа риска заболеваемости гемобластозами использовалась суммарная (внешняя и внутренняя) доза, накопленная в ККМ за период с 1957 по 2009 гг. На рис. 1 представлено распределение членов когорты по дозе на ККМ.

ф 10000

СО

° 8000

ф о 6000

с:

х 4000 т

Рис. 1. Дозовое распределение членов КВУРС по дозе на красный костный мозг (TRDS-2016).

Согласно проведённым расчётам 95% (20270 человек) членов КВУРС получили дозу на ККМ менее 0,5 Гр, около 5% (1051 человек) получили дозу от 0,5 до 2 Гр, и 0,2% (52 человека) получили дозу на ККМ более 2 Гр. Из последних 52 человек 48 получили дозу от 2 до 4 Гр и 4 человека более 4 Гр, из них максимальная доза на ККМ составила 7,18 Гр (у 1 человека). Средняя доза на ККМ за весь период составила 90 мГр.

Выделение членов КВУРС (1457 человек), имевших дозу на ККМ более 1 Гр, показало, что это в основном были лица, получившие основную дозу облучения до аварии 1957 г. вследствие проживания на реке Тече (рис. 1).

Случаи заболевания гемобластозами в КВУРС на территории наблюдения. Сбор информации о случаях заболеваний гемобластозами и лейкозами на систематической основе для членов КВУРС был доступен только на территории Челябинской и Курганской областей, поэтому данная территория была выделена как территория наблюдения за заболеваемостью (ТНЗ) гемобластозами. В регистре УНПЦ РМ содержится информация о местах проживания на каждого члена когорты за весь период наблюдения, которая необходима для расчёта человеко-лет под риском заболеть гемобластозом, а также для расчёта доз. Данная информация постоянно обновляется.

Как уже показано в табл. 1, у членов КВУРС за период с 1957 по 2009 гг. на ТНЗ зарегистрировано 76 случаев гемобластозов, из которых 37 случаев составляют лейкозы, включая 8 случаев ХЛЛ.

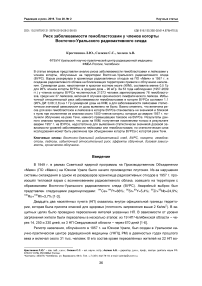

На рис. 2 представлена структура заболеваемости гемобластозами у членов КВУРС по рубрикам Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). В структуре заболеваемости гемобластозами у мужчин лейкозы суммарно составляют 56% (22 из 39 случаев). Наиболее частыми у мужчин являются хронические формы лейкоза (55% от всех лейкозов), острые лейкозы составляют 32%, другие – более 13%.

Рис. 2. Структура заболеваемости гемобластозами в КВУРС на ТНЗ по рубрикам МКБ-10.

У женщин, по сравнению с мужчинами, лейкозы суммарно составляют меньшую долю от всех гемобластозов (41%, 15 из 37) с преобладанием, наоборот, острой формы неуточнённого клеточного типа (80% от всех лейкозов). Хронические формы у женщин составляют 13%, другие – 7%. Значимую долю от всех гемобластозов, как у женщин (30%), так и у мужчин (21%), составляют также лимфосаркома и ретикулосаркома.

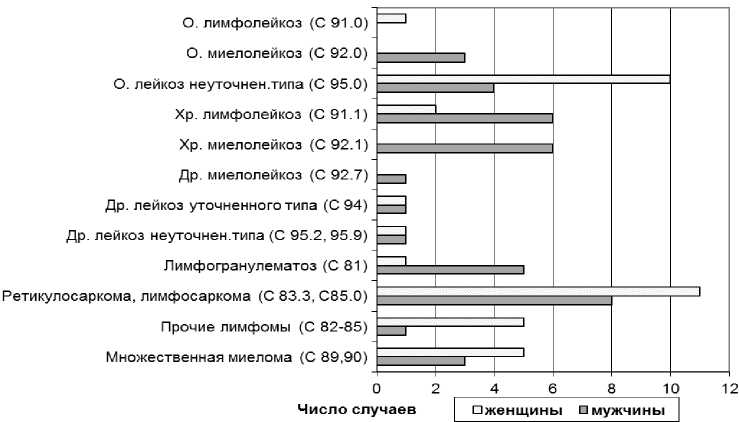

Распределение лейкозов в динамике после аварии, представленное на рис. 3, показывает, что около 30% случаев были зарегистрированы в первые 13 лет после аварии с относительно равномерным распределением в последующие 3 десятилетия (19%-22%) и некоторое снижение в пятом десятилетии. Если рассматривать группу всех гемобластозов, можно отметить почти равномерное распределение доли случаев по десятилетиям с первых лет после аварии. Число хронических лимфолейкозов увеличивается через 40 лет после аварии, что, скорее всего, связано с постарением членов когорты.

Рис. 3. Распределение случаев гемобластозов и лейкозов в динамике.

Методы анализа. Многофакторный анализ зависимости показателей заболеваемости от радиационных и нерадиационных факторов был проведён с помощью программ DATAB и AMFIT статистического пакета EPICURE [10] и использованием простой параметрической модели избыточного относительного риска (ИОР).

Базовая модель ИОР для расчёта уровней заболеваемости гемобластозами может быть представлена следующим образом:

A(a,d,z) = X 0 (a,z 0 )( 1 + p(d ) e(z 1 )) , (1)

где λ – уровень заболеваемости гемобластозами; λ 0 – базовый уровень заболеваемости гемобластозами; a – достигнутый возраст; d – доза; z – факторы, которые могут влиять на уровни заболеваемости гемобластозами; z 0 – факторы, которые могут влиять на базовые уровни ( λ 0 ); z 1 – факторы, которые могут модифицировать ИОР.

Избыточный риск описан как произведение функции дозового ответа ρ(d) на функцию модификации эффекта ε(z 1 ) .

Тестирование дозовой зависимости проводилось с использованием линейной, линейноквадратичной и квадратичной моделей.

С помощью программы DATAB пакета EPICURE были созданы таблицы человеко-лет и случаев гемобластозов и лейкозов со стратификацией по полу, национальности (славяне; татары и башкиры), календарному периоду наблюдения (до 1986 г. и после), факту переселения, критерию оценки влияния года рождения членов когорты «birth cohort effect» (до 25 лет на момент аварии или старше 25 лет), возрасту на начало облучения (10-летние категории от 10 до 60 и более лет) и достигнутому возрасту (по 5-летиям, начиная от 0 по 75 и более лет), а также по дозовым категориям, со следующими нижними границами дозы на ККМ: 0, 0,005, 0,010, 0,020, 0,100, 0,350 Гр. В качестве дозы использована доза, накопленная в ККМ за весь период до даты конца наблюдения (дата заболевания, дата смерти или миграции с территории наблюдения или 31.12.2009 г.).

Детальная стратификация позволяет при необходимости скорректировать базовые уровни заболеваемости и дозовый ответ в зависимости от всех указанных факторов. Статистиче- ская значимость определялась с помощью метода максимального правдоподобия, доверительные интервалы – с 95% значимостью.

Для оценки зависимости эффекта от дозы, полученной исключительно в период проживания на территории ВУРСа, был проведён отдельный анализ риска развития гемобластозов в субкогорте КВУРС (19916 человек) с исключением 1457 человек, получивших до аварии 1957 г. облучение на реке Тече.

Результаты

Анализ риска заболеваемости гемобластозами

Оценка базовых уровней. Для оценки зависимости базовых уровней заболеваемости гемобластозами и лейкозами от нерадиационных факторов с помощью программы AMFIT тестировались все указанные выше переменные (пол, национальность, календарный период наблюдения, факт эвакуации, год рождения, возраст на начало облучения, а также степенная зависимость от достигнутого возраста в виде логарифма и квадрата логарифма достигнутого возраста). При этом достоверная зависимость базовых уровней заболеваемости гемобластозами была выявлена только от пола (р=0,02) и достигнутого возраста (p<0,001), включённого в модель для расчёта базовых уровней в виде логарифма и квадрата логарифма достигнутого возраста.

Оценка дозовой зависимости. Поскольку большая часть членов КВУРС получила дозу на ККМ менее 1 Гр, и время, необходимое для реализации радиационно-связанного случая ЗНО после продолжительного воздействия облучения в низких дозах и низких мощностях доз, изучено недостаточно, то оценка риска в КВУРС была рассчитана с использованием разных минимальных латентных периодов (0, 2, 5, и 10 лет). В табл. 3 представлены величины избыточного относительного риска заболеваемости гемобластозами и лейкозами на 1 Гр при использовании линейной зависимости эффекта от дозы при различных минимальных латентных периодах. Статистически значимые значения ИОР были получены только для всех гемобластозов при нулевом, 2- и 5-летнем латентных периодах, причем величины ИОР для этих трёх латентных периодов почти не отличались. В связи с указанным, для лучшей сопоставимости результатов с аналогичными исследованиями риска лейкозов и гемобластозов в других когортах, был выбран минимальный латентный период, равный 2 годам. ИОР/Гр для всех гемобластозов составил 1,1 (95% ДИ: 0,08; 2,8), р=0,03.

Таблица 3

Величины избыточного относительного риска заболеваемости гемобластозами в зависимости от минимального латентного периода

|

Показатели |

Минимальный латентный период |

|||

|

0 лет |

2 года |

5 лет |

10 лет |

|

|

Все гемобластозы ИОР/Гр, (95% ДИ), p |

1,16 (0,11; 2,9) 0,025 |

1,1 (0,08; 2,82) 0,03 |

1,05 (0,02; 2,8) 0,04 |

0,67 (-0,23; 2,2) 0,18 |

|

Лейкозы ИОР/Гр, (95% ДИ), p |

1,16 (nf<0; 4,0) 0,11 |

1,04 (nf<0; 3,7) 0,14 |

0,86 (nf<0; 3,5) 0,23 |

0,12 (nf<0; 2,0) >0,5 |

|

Лейкозы без ХЛЛ ИОР/Гр, (95% ДИ), p |

1,31 (nf<0; 4,9) 0,13 |

1,15 (nf<0; 4,5) 0,17 |

0,90 (nf<0; 4,2) 0,29 |

-0,15 (nf<0; nf>0) >0,5 |

Примечание: nf (not found) – граница доверительного интервала не может быть точно вычислена программой; ДИ – доверительный интервал.

Не было получено достоверного улучшения подгонки модели при тестировании линейноквадратичной зависимости эффекта от дозы (р=0,4 для гемобластозов, р>0,5 для лейкозов). При тестировании квадратичной модели значения ИОР не были значимы: для всех гемобластозов (р=0,074) ИОР/Гр=0,8 и для лейкозов (р=0,18) ИОР/Гр=0,87, при этом рассчитанное значение ИОР было близко к таковому при линейной зависимости от дозы.

В табл. 4 представлены человеко-годы, наблюдаемые случаи, а также избыточные случаи по дозовым категориям, рассчитанные по линейной модели с 2-летним минимальным латентным периодом.

Таблица 4 Распределение гемобластозов по дозовым группам

|

Дозовые группы (средняя доза), мГр |

Человеко-годы |

Гемобластозы |

Лейкозы |

Лейкозы без ХЛЛ |

|||

|

всего случаев |

рассчитанный избыток |

всего случаев |

рассчитанный избыток |

всего случаев |

рассчитанный избыток |

||

|

0-5 (2) |

193255 |

22 |

0,07 |

11 |

0,03 |

8 |

0,03 |

|

5-10 (7) |

78000 |

13 |

0,09 |

8 |

0,04 |

8 |

0,04 |

|

10-20 (14) |

55313 |

11 |

0,12 |

4 |

0,05 |

3 |

0,05 |

|

20-100 (39) |

58626 |

9 |

0,4 |

5 |

0,16 |

3 |

0,14 |

|

100-350 (191) |

54440 |

7 |

1,7 |

2 |

0,75 |

1 |

0,64 |

|

≥ 350 (1024) |

38848 |

14 |

6,5 |

7 |

2,87 |

6 |

2,42 |

|

Всего |

478482 |

76 |

8,7 |

37 |

3,9 |

29 |

3,31 |

|

Атрибутивный риск, % |

11% |

10% |

11% |

||||

Согласно линейной модели, доля радиационно-связанных случаев увеличивается с увеличением дозы. Атрибутивный риск для гемобластозов в целом составил 11%, для лейкозов – 10%, а для лейкозов без ХЛЛ – 11%. В наибольшей дозовой группе атрибутивный риск составляет для гемобластозов – 18%, для всех лейкозов – 19%, а для лейкозов без ХЛЛ – 21%. При этом данные показатели для всех лейкозов и лейкозов без ХЛЛ не являются статистически значимыми. По распределению числа человеко-лет можно рассчитать, что 92% всех человеко-лет под риском относятся к лицам, получившим дозы до 350 мГр (табл. 4). Согласно линейной модели во всей КВУРС за 53-летний период на наблюдаемой территории 9 случаев гемобластозов могут быть атрибутированы радиации. Предполагаемое (статистически незначимое) число случаев, связанных с радиацией, для лейкозов могло составить около 4 случаев, для лейкозов с исключением ХЛЛ – 3 случая.

Оценка модификации дозового ответа. Для ИОР развития гемобластозов, лейкозов и лейкозов без ХЛЛ, рассчитанных по линейной модели и с использованием 2-летнего минимального латентного периода, была оценена модификация дозового ответа различными нерадиационными факторами, такими как пол, национальность, возраст к началу облучения, достигнутый возраст, факт переселения, календарный период (табл. 5).

Оценка модификации осуществлялась с использованием программы AMFIT статистического пакета EPICURE. При анализе не было получено значимой модификации эффекта в зависимости от исследуемых факторов. Скорее всего, это связано с небольшим количеством случаев, при разделении их на группы. Однако можно отметить некоторые тенденции: более высокие показатели ИОР у мужчин относительно женщин, и в период до 1986 г. по сравнению с более поздним периодом, а также у непереселённого населения в сравнении с переселённым. Остальные различия трудно оценить, т.к. доверительные интервалы в группах сравнения очень неопределённы, в большинстве групп нижняя граница доверительного интервала является отрицательной и не определяется с 95% значимостью.

Таблица 5

Модификация ИОР заболеваемости гемобластозами нерадиационными факторами в КВУРС

|

Параметры |

Гемобластозы |

Лейкозы |

Лейкозы без ХЛЛ |

|

ИОР/1 Гр (95% ДИ) |

|||

|

Вся когорта |

1,1 (0,08; 2,82) |

1,04 (nf<0; 3,7) |

1,15 (nf<0; 4,5) |

|

Пол |

|||

|

Мужчины Женщины |

1,65 (0,03; 5,06) 0,69 (nf<0; 2,91) |

2,34 (nf<0; 8,38) -0,16 (nf<0; 2,76) |

2,50 (nf<0; 10,42) 0,06 (nf<0; 3,86) |

|

Этническая принадлежность |

|||

|

Татары и башкиры Славяне |

0,97 (nf<0; 3,67) 1,18 (-0,002; 3,28) |

1,65 (nf<0; 6,47) 0,73 (nf<0; 3,73) |

2,70 (nf<0; 9,55) 0,40 (nf<0; 3,66) |

|

Возраст к началу облучения |

|||

|

10 лет 30 лет |

0,85 (nf<0; 3,26) 1,08 (0,08; 2,79) |

0,77 (nf<0; 4,56) 1,02 (nf<0; 3,70) |

0,54 (nf <0; 3,86) 1,14 (nf<0; 4,54) |

|

Достигнутый возраст |

|||

|

30 лет 60 лет |

2,32 (nf<0,13; 6,31) 0,77 (nf<0; 2,40) |

2,59 (nf<0; 8,92) 0,70 (nf<0; 2,91) |

2,22 (nf<0; 8,34) 0,64 (nf<0; 3,30) |

|

Факт переселения |

|||

|

Переселены Не переселены |

0,33 (nf<0; 5,18) 1,16 (0,06; 2,94) |

-0,48 (nf<0; nf>0) 0,34 (nf<0,21; nf>0,45) |

-0,31(nf<0; nf>0,15) 0,18 (nf<0,05; nf>0,31) |

|

Календарный период |

|||

|

До 1986 г. После 1986 г. |

1,81 (0,31; 4,4) 0,24 (nf<0; 2,23) |

2,21 (0,07; 6,71) -0,06 (nf<0; 2,59) |

0,98 (nf<0; nf>1,25) -0,39 (nf<0; nf>0) |

Список литературы Риск заболеваемости гемобластозами у членов когорты восточно-уральского радиоактивного следа

- Бурназян А.И. Итоги изучения и опыт ликвидации последствий аварийного загрязнения территории продуктами деления урана. М: Энергоатомиздат, 1990. 144 с.

- Kostyuchenko V.A., Krestinina L.Y. Long-term irradiation effects in the population evacuated from the East Urals radioactive trace area //Sci. Total Environ. 1994. V. 142, N 1-2. P. 119-125.

- Бакуров А.С., Романов Г.Н., Шейн Г.П. Динамика радиационной обстановки на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа //Вопросы радиационной безопасности. 1997. № 4. С. 68-74.

- Экологические и медицинские последствия радиационной аварии 1957 года на ПО «Маяк» /Под ред. А.В. Аклеева, М.Ф. Киселёва. М.: ФУ «Медбиоэкстрем» Минздрава РФ», 2001. 294 с.

- Аклеев А.В., Косенко М.М., Крестинина Л.Ю., Шалагинов С.А., Дёгтева М.О., Старцев Н.В. Здоровье населения, проживающего на радиоактивно загрязнённых территориях Уральского региона. М.: РАДЭКОН, 2001. 194 с.

- Аклеев А.В., Крестинина Л.Ю., Коньшина Л.Г., Косенко М.М., Костюченко В.А., Старцев Н.В., Горячева Л.В. Состояние здоровья населения Челябинской, Свердловской и Курганской областей, проживающего на радиоактивно загрязнённых территориях //Последствия техногенного радиационного воздействия и проблемы реабилитации Уральского региона /Под общ. ред. С.К. Шойгу. М.: «Ком-техпринт», 2002. Гл. 4.2. С. 204-237.

- Крестинина Л.Ю., Аклеев А.В. Онкологическая смертность при хроническом воздействии малых и средних доз облучения в когорте лиц, облучённых на ВУРС //Бюллетень сибирской медицины. 2005. Т. 4, № 2. С. 36-44.

- Дёгтева М.О., Толстых Е.И. Дозы внешнего и внутреннего облучения в когорте Восточно-Уральского радиоактивного следа //Зарождение радиоэкологии, её развитие и роль в обеспечении радиационной безопасности природной среды и человека: Материалы научно-практической конференции, 10-12 октября 2017 г. Озёрск, 2017. С. 75-76.

- Akleyev A.V., Krestinina L.Y., Degteva M.O., Tolstykh E.I. Consequences of the radiation accident at the Mayak production association in 1957 (the 'Kyshtym Accident') //J. Radiol. Protection. 2017. V. 37, N 3. P. 19-42. DOI: 10.1088/1361-6498/aa7f8d.

- Preston D.L., Lubin D.B., Pierce D.A., McConney M.E. Epicure Users Guide. Seattle, WA: Hirosoft International Corporation, 1993. 330 p.

- Krestinina L.Y., Davis F.G., Schonfeld S., Preston D.L., Degteva M., Epifanova S. Akleyev A.V. Leukaemia incidence in the Techa River Cohort: 1953-2007 //Br. J. Cancer. 2013. V. 109, N 11. P. 2886-2893. DOI: 10.1038/bjc.2013.614.