Риск злокачественных новообразований у первого поколения потомков работниц производственного объединения "Маяк"

Автор: Соснина С.Ф., Окатенко П.В., Сокольников М.Э.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 т.30, 2021 года.

Бесплатный доступ

Изучение роли преконцептивного (до зачатия) родительского облучения в развитии злокачественных новообразований (ЗНО) у потомков остаётся актуальным аспектом поиска канцерогенных факторов. Цель работы - оценка канцерогенного риска среди потомков работниц первого в стране предприятия атомной промышленности - производственного объединения (ПО) «Маяк», подвергшихся преконцептивному пролонгированному профессиональному радиационному воздействию. Ретроспективный эпидемиологический анализ проведён в когорте потомков 1949-1990 г.р., включающей 2061 ребёнка от 1404 работниц. Матери 1145 (55,6%) потомков имели накопленную преконцептивную дозу внешнего гамма-облучения на яичники (основная группа), оставшиеся 916 (44,4%) отнесены к внутреннему контролю (группа сравнения) как потомки работниц, не подвергшихся облучению репродуктивных органов. Жизненный статус и онкологическая заболеваемость потомков прослежены до 31.12.2018 г. Проведён анализ структуры и уровня показателей онкозаболеваемости. Расчёт относительного риска (ОР) и избыточного относительного риска (ИОР) на единицу дозы внешнего гамма-облучения с 95% доверительным интервалом проведены с использованием модуля AMFIT программного обеспечения EPICURE. За период 1949-2018 гг. среди первого поколения потомков работниц всего диагностировано 92 случая ЗНО. Сравнительный анализ онкозаболеваемости не показал существенных различий в структуре и частоте ЗНО в группах. Исключение составили потомки работниц, не подвергшихся преконцептивному производственному облучению репродуктивных органов, среди которых отмечено значимое превышение частоты ЗНО головного мозга у мужчин-потомков и ЗНО тела матки у потомков женского пола. В основной группе потомков наиболее часто регистрировались ЗНО органов пищеварения и брюшины и ЗНО молочной железы. Диапазон материнских накопленных преконцептивных доз внешнего гамма-облучения яичников значительно варьировался: максимальная доза среди мужчин-потомков достигала 2954,82 мГр, среди женщин-потомков - 4075,61 мГр. Расчёт ОР ЗНО у потомков основной группы не показал значимых отличий от группы сравнения для всех ЗНО, отдельно для солидных раков и наиболее частых ЗНО. Оценка коэффициентов ИОР в зависимости от материнской накопленной поглощённой преконцептивной дозы внешнего гамма-облучения на яичники не выявила статистически значимого увеличения онкозаболеваемости среди потомков матерей, подвергшихся облучению репродуктивных органов на производстве. Значимых доказательств связи ЗНО у потомков работниц ПО «Маяк» с накопленной преконцептивной дозой внешнего гамма-облучения на гонады в нашем исследовании не получено. Учитывая относительно молодой средний возраст наблюдаемой когорты потомков, необходимы дальнейшие исследования.

Злокачественные новообразования, онкозаболеваемость, преконцептивное радиационное воздействие, когорта потомков персонала, по

Короткий адрес: https://sciup.org/170191709

IDR: 170191709 | УДК: 616-006.04-02:614.876]-07 | DOI: 10.21870/0131-3878-2021-30-4-143-155

Текст научной статьи Риск злокачественных новообразований у первого поколения потомков работниц производственного объединения "Маяк"

Согласно современным знаниям к потенциальным факторам риска злокачественных новообразований (ЗНО) отнесены иммунологические нарушения врождённого и приобретённого характера, полиморфизм системы гистосовместимости, различные экологические факторы, химические мутагены и ионизирующая радиация [1-3]. Научный поиск возможных причин развития онкопатологии, несмотря на многолетнюю историю, продолжается до сих пор.

Соснина С.Ф.* – ст. науч. сотр., к.м.н.; Окатенко П.В. – рук. группы; Сокольников М.Э. – зав. отд., д.м.н. ФГУП ЮУрИБФ ФМБА России.

Особое место занимают исследования канцерогенной роли родительского преконцептив-ного (до зачатия) облучения. Значимость радиационного воздействия в период до зачатия детей для развития ЗНО у потомков описана в экспериментальных исследованиях, указывающих на трансгенерационные особенности канцерогенеза и склонность потомства облучённых особей к онкопатологии [4]. Онкогенный эффект преконцептивного облучения у потомков описан для пациентов, подвергшихся диагностическому и терапевтическому облучению [5].

Вместе с тем, эпидемиологические оценки последствий для первого поколения лиц, подвергшихся атомной бомбардировке в Японии [6], потомков ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС [7], а также потомков лиц, проживавших на радиоактивно загрязнённых территориях [8], противоречивы. Однозначных оценок канцерогенного эффекта родительского преконцептив-ного облучения в результате длительного профессионального контакта с источниками ионизирующих излучений в штатном режиме также не получено [9, 10].

Когорта работников производственного объединения (ПО) «Маяк» - первого предприятия атомной отрасли в стране, в отличие от других когорт персонала радиационно-опасных производств в мире, включает значимый удельный вес женского персонала (25%), что позволяет проводить эпидемиологические исследования канцерогенного риска с количественной оценкой роли радиационного фактора в развитии ЗНО у потомков облучённых работниц.

Цель исследования - оценка канцерогенного риска среди первого поколения потомков работниц ПО «Маяк», подвергшихся пролонгированному преконцептивному облучению на производстве.

Материалы и методы

Выборка потомков сформирована на основе когорты персонала ПО «Маяк» [11], нанятого в период с 1948 по 1982 гг. на основные (реакторное, радиохимическое, плутониевое производства) и вспомогательные (водоподготовки, ремонтно-механический) заводы, и составляющей 25757 человек (19395 мужчин - 75,3%; 6362 женщины - 24,7%).

К критериям включения в выборку относились: 1) мать работала на основном или вспомогательном заводе ПО «Маяк» в преконцептивный период; 2) отец не подвергался до зачатия ребёнка облучению на производстве, не являлся переселенцем с радиоактивно заражённых территорий и ликвидатором последствий радиационных аварий; 3) ребёнок родился в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) г. Озёрск, градообразующим предприятием которого является ПО «Маяк», в 1949-1990 гг.

В итоге выборка включала 2061 чел. (1058 мужчин - 51,3%; 1003 женщин - 48,7%) от 1404 работниц ПО «Маяк». Из всего числа потомков у 1145 (55,6%) матери имели накопленную пре-концептивную дозу внешнего гамма-облучения на яичники (ОГ - основная группа), оставшиеся 916 (44,4%) отнесены к внутреннему контролю (ГС - группа сравнения) как потомки работниц, не подвергавшихся до зачатия внешнему гамма-облучению репродуктивных органов. Характеристика исследуемых групп потомков представлена в табл. 1.

Сведения о дате и месте рождения детей, жизненном статусе потомков получены из Детского регистра Озёрска [12], содержащего данные о жителях ЗАТО, родившихся в городе или приехавших в ЗАТО в возрасте до 15 лет. С целью сопоставимости групп по уровню и качеству медицинского обслуживания, климатогеографическим условиям проживания, возможному техно-генно изменённому фону, в исследование включены потомки, родившиеся в Озёрске и являющиеся резидентами ЗАТО.

Таблица 1

|

Пол |

Основная группа |

Группа с |

равнения |

Всего |

|||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

муж. |

593 |

51,8 |

465 |

50,8 |

1058 |

51,3 |

|

|

Число лиц |

жен. |

552 |

48,2 |

451 |

49,2 |

1003 |

48,7 |

|

оба |

1145 |

100 |

916 |

100 |

2061 |

100 |

|

|

С установленным |

муж. |

544 |

91,7 |

435 |

93,5 |

979 |

92,5 |

|

жен. |

500 |

90,6 |

416 |

92,2 |

916 |

91,3 |

|

|

жизненным статусом |

оба |

1044 |

91,2 |

851 |

92,9 |

1895 |

91,9 |

|

муж. |

18 |

3,0 |

17 |

3,7 |

35 |

3,3 |

|

|

Число лиц с ЗНО* |

жен. |

28 |

5,1 |

29 |

6,4 |

57 |

5,7 |

|

оба |

46 |

4,0 |

46 |

5,0 |

92 |

4,5 |

|

|

Число человеко-лет под наблюдением |

муж. жен. оба |

17071 16913 33984 |

16852 16904 33756 |

33923 33817 67740 |

|||

Примечание: * – процент рассчитан от числа лиц соответствующего пола.

Характеристика выборки потомков работниц ПО «Маяк»

Жизненный статус потомков прослежен до 31.12.2018 г. Началом наблюдения считалась дата рождения, окончанием – дата события, произошедшего первым: дата установления диагноза ЗНО, дата выезда из города, дата последнего известия, дата смерти, дата конца наблюдения за когортой. В итоге число человеко-лет наблюдения составило 67740 лет.

Сведения о ЗНО получены из «Канцер-регистра населения ЗАТО г. Озёрск» [13]. Информация о накопленных поглощённых дозах внешнего гамма-облучения на гонады извлечена из «Дозиметрической системы работников Маяка-2013» [14].

Проведён сравнительный анализ структуры и уровня онкозаболеваемости за 70-летний период (1949-2018 гг.). Сравнение частот проведено при помощи критерия χ2 и точного критерия Фишера. Применены методы Пуассоновской регрессии для оценки 95% доверительных интервалов (ДИ) и относительного риска (ОР) заболеваемости ЗНО, связанных с материнским прекон-цептивным облучением, а также для количественной оценки избыточного относительного риска (ИОР) в зависимости от накопленной поглощённой преконцептивной дозы внешнего гамма-облучения на гонады. Для расчёта показателей радиогенного риска использовали модель избыточного относительного риска вида:

2(s, a,D y ) = 20(s, a) x (1 + ERR(D y ))

где A 0 (s,a,D v) - показатель заболеваемости ЗНО у лиц пола s , в возрасте а , при накопленной матерью преконцептивной дозе внешнего гамма-излучения на яичники D y 20(s,a) - показатель заболеваемости ЗНО у лиц пола s и возраста а ; ERR(dy) - показатель избыточного относительного риска на единицу дозы внешнего гамма-облучения.

Для расчётов использован модуль Amfit пакета программ Epicure [15]. Данные в таблице человеко-лет были сгруппированы по стратам с учётом пола, возраста, даты рождения потомка, дозовым интервалам. За фоновый уровень принята заболеваемость ЗНО у потомков ГС при отсутствии радиационного воздействия на репродуктивные органы матери, с учётом различий по достигнутому возрасту, полу, году рождения.

Значения р-тестов на статистическую значимость были рассчитаны с помощью методов максимального правдоподобия, различия считались статистически значимыми при p<0,05.

Оценка статистической мощности и расчёт численности выборки проводились с использованием модуля Power Analysis программы Statistica (Stat Soft). Использованы номограмма Альтмана и формулы для расчёта объёма выборки при сравнении двух несвязанных групп [16, 17]. За достаточный уровень мощности принята величина в 80%.

Результаты и обсуждение

Анализ структуры ЗНО у потомков

За период 1949-2018 гг. среди первого поколения потомков 1949-1990 г.р. (n=2061) всего диагностировано 92 случая ЗНО, в равных количествах представленных как среди потомков матерей с накопленными дозами внешнего гамма-облучения на гонады, так и среди потомков работниц, не подвергшихся облучению репродуктивных органов (p>0,05). Число ЗНО среди потомков женского пола было выше, чем у мужчин, однако сопоставление удельного веса ЗНО с численностью потомков разного пола в группах не показало статистически значимого преобладания числа неоплазм у женщин (p>0,05).

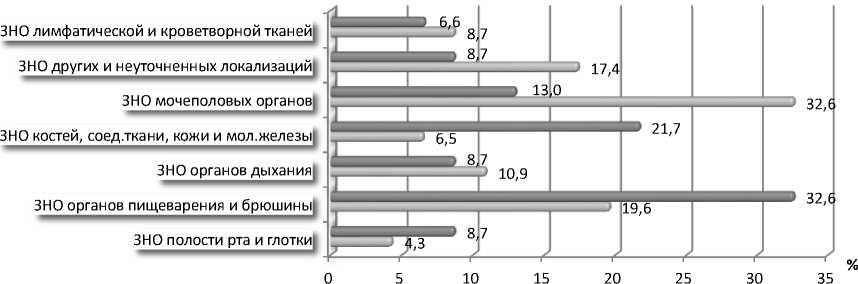

Гемолимфобластозы диагностировались в единичных случаях, и, в целом, их вклад в группах статистически значимо не различался (p>0,05). Солидные раки в ОГ регистрировались с той же частотой, что и в контроле (p>0,05). Удельный вес солидных ЗНО среди потомков женского пола значимо превышал данные потомков-мужчин только в ГС (p=0,046). Структура ЗНО по подклассам международной классификации болезней представлена на рис. 1.

в Основная группа и Группа сравнения

Рис. 1. Структура ЗНО среди потомков работниц ПО «Маяк» (оба пола).

Лидирующее место в ОГ занимали ЗНО органов пищеварения и брюшины, составляя почти треть всех случаев неоплазм в ОГ (32,6% – 15 случаев). Подкласс «ЗНО костей, соединительной ткани, кожи и молочной железы», регистрировался в 21,7% (10 случаев) и был представлен, в основном, ЗНО молочной железы (7 случаев). Третье ранговое место в ОГ занимали «ЗНО мочеполовых органов», к которым относились 13% (6 случаев), в то время как в ГС этот подкласс занимал ведущие позиции (32,6% – 15 случаев) и диагностировался чаще (p=0,01).

Сопоставление ранговых мест ЗНО среди мужчин ОГ показало приоритетность ЗНО органов пищеварения и брюшины (38,9% – 7 случаев), ЗНО органов дыхания и грудной клетки (22,2% – 4 случая) и ЗНО полости рта и глотки (16,7% – 3 случая). Между тем, в ГС значимо чаще регистрировались «ЗНО других и неуточнённых локализаций» – 35,3% (6 случаев, p=0,03), бόльшая часть которых относилась к ЗНО головного мозга (4 случая).

Среди женщин ОГ ведущими были три подкласса: «ЗНО костей, соединительной ткани, кожи и молочной железы» (32,1% - 9 случаев), ««ЗНО органов пищеварения и брюшины», занимающий второе место в обеих группах (по 28,6% и 20,7% соответственно, p>0,05) и «ЗНО мочеполовых органов», относящийся к наиболее частым в ГС (48,3% против 14,3% в ОГ, p=0,005).

Анализ нозологических форм показал, что среди мужчин ОГ наиболее часто регистрировались ЗНО языка, пищевода, ободочной кишки и органов дыхания; в ГС самыми частыми неоплазмами среди мужчин были ЗНО ободочной кишки, лёгких и головного мозга. Сравнительный анализ выявил статистически значимые различия только для ЗНО головного мозга - данная локализация значимо преобладала среди мужчин в ГС (p=0,024).

Ведущими нозологическими формами среди женщин ОГ были ЗНО молочных желез и ЗНО ректосигмоидного отдела кишечника, в ГС - ЗНО ободочной кишки и достоверно чаще диагностируемые ЗНО тела матки (p=0,017).

Анализ показателей онкозаболеваемости у потомков

Характеристика уровня заболеваемости ЗНО показала, что онкозаболеваемость с учётом всех локализаций среди мужчин была выше в ОГ (105,4 против 100,9 на 105 чел.-лет). В то же время среди женщин заболеваемость ЗНО преобладала в ГС (165,6 и 171,6 на 105 чел.-лет соответственно). Однако при сравнении данных статистически значимых различий не было получено (p>0,05).

Анализ заболеваемости по подклассам ЗНО подтвердил описанные ранее тенденции: ведущие позиции ЗНО органов пищеварения, дыхания и полости рта у мужчин ОГ и ЗНО молочной железы, органов пищеварения и мочеполовых органов среди женщин ОГ. Наибольшая разница в группах наблюдалась по показателю заболеваемости ЗНО головного мозга (23,7 на 105 чел.-лет среди мужчин-потомков в ГС), и ЗНО тела матки (47,3 на 105 чел.-лет в ГС). Указанные локализации в ОГ не были зарегистрированы.

Среди мужчин ОГ равные по значению показатели заболеваемости наблюдались для ЗНО языка, пищевода, ободочной кишки, верхних и нижних отделов респираторного тракта (по 11,9 на 105 чел.-лет). Среди женщин ОГ заболеваемость ЗНО молочной железы в 2,3 раза превышала данные по ГС (41,4 против 17,7 на 105 чел.-лет), заболеваемость ЗНО ректосигмоидного соединения в три раза превышала данные по контролю (17,7 против 5,9 на 105 чел.-лет), однако статистически значимых различий не получено.

Все случаи гемолимфобластозов в ОГ были диагностированы у женщин и представлены лейкозом неуточнённого клеточного типа и острыми лимфолейкозами, характерными для детского возраста. В ГС отмечались единичные случаи лимфосаркомы и лимфогранулематоза. Ранее проведённое нами исследование гемолимфобластозов у потомков работников ПО «Маяк» по методу «случай-контроль в когорте» с использованием метода сопоставимых пар показало отсутствие статистической связи между фактором родительского преконцептивного облучения и онкогематологической патологией у потомков [18]. Оценка вклада различных факторов в формирование заболеваемости острыми лейкозами в детской популяции Челябинской области, в том числе антропогенного и техногенного характера, показала, что лейкоз является не только социально значимым заболеванием, но и социально детерминированным [19].

Отмечен существенный прирост случаев ЗНО в ОГ при достижении возраста старше 50 лет. Средний возраст проявления ЗНО составил у мужчин 50 лет (диапазон 10-66), у женщин – 47 лет (3-68). Между тем, характеристика возраста потомков во всей выборке показала, что наблюдаемая когорта на момент исследования сравнительно молодая, и средний возраст составляет 32 года (0,1-68 лет) среди мужчин и 33 года (0,1-69) среди женщин. Соответственно, эффект в виде ЗНО может проявиться позднее, что требует дальнейшего наблюдения.

Детальный анализ стандартизованных показателей онкозаболеваемости потомков облучённых матерей в сравнении с региональными и национальными стандартами описан нами в предыдущем исследовании [20].

Характеристика индивидуальных доз материнского облучения

В связи с экстремально сжатыми сроками для выполнения государственного заказа, отсутствием опыта работы с источниками ионизирующих излучений, несовершенством средств индивидуальной защиты в период становления производства, приемлемыми на тот момент нормами радиационной безопасности, работницы ПО «Маяк» могли подвергаться существенному пролонгированному профессиональному облучению в репродуктивный период.

Дозиметрическая характеристика производственного радиационного воздействия у работниц ПО «Маяк» в преконцептивный период показала широкий диапазон поглощённых доз внешнего гамма-облучения на репродуктивные органы. Для последующего анализа коэффициентов риска дозовые интервалы были подобраны с учётом равномерного удельного веса числа потомков в каждой дозовой категории, в среднем составлявшего 25% (табл. 2).

Таблица 2

Распределение потомков по категориям доз материнского облучения

|

Пол |

Дозовые интервалы (мГр)* |

Всего |

||||

|

< 25 |

< 140 |

< 450 |

450+ |

|||

|

муж. |

145 (24,5%) |

143 (24,1%) |

156 (26,3%) |

149 (25,1%) |

593 |

|

|

Число лиц |

жен. |

146 (26,4%) |

141 (25,5%) |

130 (23,6%) |

135 (24,5%) |

552 |

|

оба |

291 (25,4%) |

284 (24,8%) |

286 (25,0%) |

284 (24,8%) |

1145 |

|

|

муж. |

9,37 |

68,94 |

271,86 |

1005,46 |

343,07 |

|

|

Средняя доза, мГр |

жен. |

8,05 |

73,77 |

264,12 |

1038,77 |

337,22 |

|

оба |

8,71 |

71,34 |

268,34 |

1021,29 |

340,25 |

|

|

муж. |

0,01 |

25,05 |

140,05 |

450,99 |

0,01 |

|

|

Минимальная доза, мГр |

жен. |

0,11 |

25,17 |

140,07 |

450,99 |

0,11 |

|

оба |

0,01 |

25,05 |

140,05 |

450,99 |

0,01 |

|

|

муж. |

24,85 |

137,44 |

449,25 |

2954,82 |

2954,82 |

|

|

Максимальная доза, мГр |

жен. |

24,91 |

139,04 |

444,75 |

4075,61 |

4075,61 |

|

оба |

24,91 |

139,04 |

449,25 |

4075,61 |

4075,61 |

|

Примечание: * – материнская преконцептивная накопленная поглощённая доза внешнего гамма-облучения на яичники.

Средние дозы материнского преконцептивного облучения в дозовых интервалах мало различались среди потомков разного пола и соответствовали средним значениям по группе. Между тем, наблюдалась существенная разница максимальных значений доз материнского облучения репродуктивных органов, не достигающих 3 Гр среди мужчин-потомков и превышающих отметку в 4 Гр среди женщин-потомков.

Анализ относительного риска ЗНО у потомков

Оценка относительного риска всех ЗНО не показала значимых отличий в интенсивности онкозаболеваемости между группами. Как среди мужчин-потомков, так и среди женщин-потомков оценки рисков оказались близкими по значению и статистически незначимыми - 1,12 (0,58-2,18) и 1,01 (0,60-1,69) соответственно.

Аналогичная величина канцерогенного риска была получена при расчёте ОР всех ЗНО для обоих полов - 1,05 (0,70-1,58), подтверждая статистически незначимую разницу между потомками работниц, подвергшихся преконцептивному производственному облучению репродуктивных органов, и потомками интактных матерей.

Риск возникновения ЗНО для всех злокачественных неоплазм и отдельно для солидных раков с учётом дозовых категорий представлен в табл. 3. В целом, по сумме случаев для обоих полов риск возникновения ЗНО у потомков ОГ не показал значимых отличий от ГС. В дозовых категориях менее 25 мГр и 140-450 мГр коэффициенты ОР были наиболее высокими, но статистически незначимыми.

Таблица 3 Относительный риск заболеваемости ЗНО

|

Пол |

Дозовые интервалы* (мГр) |

|||||||

|

<25 |

power |

<140 |

power |

<450 |

power |

450+ |

power |

|

|

Все ЗНО |

||||||||

|

Муж. |

1,38 [0,51-3,75]** |

0,081 |

1,1 [0,4-2,99] |

0,15 |

0,93 [0,31-2,77] |

0,061 |

1,12 [0,37-3,35] |

0,053 |

|

Жен. |

1,54 [0,72-3,27] |

0,27 |

0,96 [0,44-2,1] |

0,052 |

1,51 [0,73-3,1] |

0,88 |

0,14 [0,02-1,04] |

0,99 |

|

Оба |

1,48 [0,81-2,69] |

0,28 |

1,01 [0,54-1,87] |

0,074 |

1,28 [0,7-2,33] |

0,79 |

0,47 [0,18-1,19] |

0,99 |

|

Солидные |

раки |

|||||||

|

Муж. |

1,68 [0,61-4,64] |

0,31 |

1,26 [0,46-3,47] |

0,46 |

1,05 [0,35-3,17] |

0,098 |

1,33 [0,44-4,01] |

0,19 |

|

Жен. |

1,64 [0,74-3,64] |

0,17 |

0,78 [0,32-1,88] |

0,39 |

1,58 [0,77-3,27] |

0,95 |

0,15 [0,02-1,12] |

0,99 |

|

Оба |

1,65 [0,88-3,08] |

0,34 |

0,94 [0,48-1,83] |

0,063 |

1,38 [0,75-2,52] |

0,96 |

0,53 [0,21-1,33] |

0,99 |

Примечание: * - материнская преконцептивная накопленная поглощённая доза внешнего гамма-облучения на яичники; ** - относительный риск [95% ДИ]; power - статистическая мощность.

Аналогичные тенденции прослеживались при анализе ОР ЗНО для всех локализаций при разделении по полу. Так, среди мужчин-потомков максимальные значения ОР отмечались в категории малых доз, но их значимость не подтверждалась 95% ДИ. Среди женщин-потомков ОГ коэффициенты ОР более чем в полтора раза превышали данные ГС в дозовых интервалах менее 25 мГр и 140-450 мГр, но статистически значимых различий также не найдено.

Расчёт ОР солидных раков в наблюдаемых группах не продемонстрировал статистически значимых отличий ни в целом, ни при рассмотрении в зависимости от пола потомков. Среди мужчин-потомков ОР солидных раков в ОГ незначимо превышал данные ГС во всех дозовых интервалах. Среди женщин-потомков более высокие, но статистически незначимые коэффициенты ОР соответствовали дозовым категориям менее 25 мГр и 140-450 мГр. Анализ ОР гемолимфобла-стозов в зависимости от дозовых интервалов материнского преконцептивного облучения не проведён из-за единичных случаев ЗНО.

Учитывая то, что самыми частыми локализациями в ОГ были ЗНО органов пищеварения и брюшины среди мужчин-потомков и ЗНО молочной железы среди женщин-потомков, дополнительно был проведён расчёт ОР для этих неоплазм. Анализ ОР подкласса «ЗНО органов пищеварения и брюшины» показал более чем двукратное превышение риска возникновения неоплазм данной локализации во всех категориях доз среди мужчин-потомков матерей, подвергшихся облучению репродуктивных органов, однако результаты были статистически незначимы. Анализ ОР ЗНО молочных желез отметил аналогичное, но статистически незначимое превышение риска среди женщин-потомков ОГ по всем интервалам доз.

Объём выборки в некоторых дозовых категориях был слишком мал для прямой оценки эффекта и, соответственно, мощность исследования в подгруппах не всегда достигала достаточного уровня, поэтому выводы данного анализа следует считать предварительными.

Анализ избыточного относительного риска ЗНО у потомков

Расчёт ИОР в зависимости от накопленной поглощённой преконцептивной дозы внешнего гамма-облучения на яичники был проведён для всех ЗНО по сумме наблюдений, отдельно для солидных раков и для наиболее часто встречающихся локализаций у потомков работниц ПО «Маяк» (табл. 4).

Среди мужчин-потомков анализ всех ЗНО по сумме наблюдений солидных раков в целом и ЗНО органов пищеварения и брюшины показал положительные, но статистически незначимые коэффициенты ИОР. Оценка дозовой зависимости среди женщин-потомков показала отрицательные коэффициенты канцерогенного риска, достоверность которых не подтверждалась 95% ДИ.

Таблица 4

Избыточный относительный риск заболеваемости ЗНО у потомков

|

Локализация ЗНО |

Пол |

ИОР/Гр |

Нижняя граница 95% ДИ |

Верхняя граница 95% ДИ |

|

муж. |

0,008 |

<0 |

1,49 |

|

|

Все ЗНО |

жен. |

-0,54 |

<0 |

-0,03 |

|

оба |

-0,39 |

<0 |

0,12 |

|

|

муж. |

0,12 |

<0 |

1,82 |

|

|

Солидные раки |

жен. |

-0,52 |

<0 |

0,04 |

|

оба |

-0,35 |

<0 |

0,23 |

|

|

ЗНО органов пищеварения |

муж. |

2,23 |

<0 |

14,87 |

|

ЗНО молочных желез |

жен. |

-0,61 |

<0 |

3,40 |

Полученные оценки, возможно, отчасти объясняются малым числом случаев ЗНО в дозовых интервалах. Тем не менее, в итоге значимых доказательств связи ЗНО у потомков работниц ПО «Маяк» с накопленной преконцептивной дозой внешнего гамма-облучения на гонады не найдено.

Заключение

Материнское облучение до зачатия в качестве фактора, провоцирующего канцерогенез у потомков, остаётся объектом научного интереса. С целью оценки канцерогенного риска у потомков матерей, подвергшихся облучению репродуктивных органов при производственном контакте с источниками ионизирующих излучений, была сформирована выборка первого поколения потомков работниц ПО «Маяк» (n=2061), среди которых за 70-летний период наблюдения диагностировано 92 случая ЗНО.

Анализ структуры и частоты ЗНО среди потомков, матери которых имели накопленные поглощённые дозы внешнего гамма-облучения на яичники в преконцептивный период, в целом, не показал существенных различий с контролем. Исключение составили ЗНО головного мозга у мужчин-потомков и ЗНО тела матки у женщин-потомков, достоверно чаще диагностированные у лиц, чьи матери не подверглись профессиональному преконцептивному внешнему гамма-облучению гонад.

Количественная оценка канцерогенного риска не выявила значимого превышения ЗНО среди потомков матерей, подвергшихся облучению репродуктивных органов на производстве. Анализ связи «доза-эффект» не отметил статистически значимого увеличения заболеваемости ЗНО по сумме наблюдений, солидными раками и наиболее часто встречающимися локализациями ЗНО в зависимости от дозы материнского преконцептивного облучения. Непараметрический анализ с учётом дозовых категорий также не показал какого-либо увеличения риска. Однако малые размеры выборок по дозовым градациям не всегда позволяли достичь рекомендуемой статистической мощности, что не даёт возможности сделать окончательные выводы о наличии/от-сутствии значимого эффекта.

Таким образом, наше исследование не подтвердило дозовой зависимости между пролонгированным преконцептивным внешним гамма-облучением репродуктивных органов у работниц ПО «Маяк» и риском ЗНО у потомков. Предполагая возможность манифестации ЗНО при увеличении среднего возраста когорты, необходимо дальнейшее наблюдение первого поколения потомков работников ПО «Маяк» с определением вклада родительского профессионального облучения и оценкой факторов индивидуального риска.

Работа выполнена в рамках Государственного контракта № 11.314.20.2 от 03.06.2020 г. «Медицинские последствия воздействия ионизирующего излучения на здоровье населения и потомков, проживающих вблизи объектов, являющихся наследием освоения ядер-ных технологий в Российской Федерации».

Список литературы Риск злокачественных новообразований у первого поколения потомков работниц производственного объединения "Маяк"

- Lewandowska A.M., Rudzki M., Rudzki S., Lewandowski T., Laskowska B. Environmental risk factors for cancer - review paper //Ann. Agric. Environ. Med. 2019. V. 26, N 1. P. 1 -7.

- Колядина И.В., Поддубная И.В. Иммунобиология рака молочной железы: теории и перспективы //Современная онкология. 2015. Т. 17, № 1. С. 12-18.

- Осипов М.В. Диагностическое облучение и радиогенный риск //Medline.ru. Российский биомедицинский журнал. 2020. Т. 21, № 1. С. 423-441.

- Li L., Kim J.H., Park H.T., Lee J.H., Park M.K., Lee J.W., Lee J.C., Lee M.J. Effect of ionizing radiation at low dose on transgenerational carcinogenesis by epigenetic regulation //Lab. Anim. Res. 2017. V. 33, N 2. P. 92-97.

- Milne E., Greenop K.R., Fritschi L., Attia J., Bailey H.D., Scott R.J., Ashton L.J., Smibert E., Armstrong B.K. Childhood and parental diagnostic radiological procedures and risk of childhood brain tumors //Cancer Causes Control. 2014. V. 25, N 3. P. 375-383.

- Ozasa K., Grant E.J., Kodama K. Japanese legacy cohorts: the Life Span Study atomic bomb survivor cohort and survivors' offspring //J. Epidemiol. 2018. V. 28, N 4. P. 162-169.

- Котеров А.Н., Бирюков А.П. Дети участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сообщение 1. Оценка принципиальной возможности зарегистрировать радиационные эффекты //Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2012. Т. 57, № 1. С. 58-79.

- Балева Л.С., Номура T., Сипягина А.Е., Карахан Н.М., Якушева Е.Н., Егорова Н.И. Цитогенетические эффекты и возможности их трансгенерационной передачи в поколениях лиц, проживающих в регионах радионуклидного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС //Российский вестник перинатоло-гии и педиатрии. 2016. № 3. С. 87-94.

- Bunch K.J., Muirhead C.R., Draper G.J., Hunter N., Kendall G.M., O'Hagan J.A., Phillipson M.A., Vincent T.J., Zhang W. Cancer in the offspring of female radiation workers: a record linkage study //Br. J. Cancer. 2009. V. 100, N 1. P. 213-218.

- Kendall G.M., Bithell J.F., Bunch K.J., Draper G.J., Kroll M.E., Murphy M.F.G., Stiller C.A., Vincent T.J. Childhood cancer research in Oxford III: the work of CCRG on ionising radiation //Br. J. Cancer. 2018. V. 119, N 6. P. 771-778.

- Koshurnikova N.A., Shilnikova N.S., Okatenko P.V., Kreslov V.V., Bolotnikova M.G., Sokolnikov M.E., Khokhriakov V.F., Suslova K.G., Vassilenko E.K., Romanov S.A. Characteristics of the cohort of workers at the Mayak nuclear complex //Radiat. Res. 1999. V. 152, N 4. P. 352-363.

- Петрушкина Н.П., Кошурникова Н.А., Кабирова Н.Р., Окатенко П.В., Хохряков В.В. Оценка радиационного риска для населения, проживающего вблизи предприятия атомной промышленности. Сообщение 1. Методические подходы к оценкам радиационного риска. Состав Детского Регистра //Вопросы радиационной безопасности. 1996. № 2. С. 46-50.

- Фомин Е.П., Окатенко П.В., Кошурникова Н.А. Опыт ретроспективного создания канцер-регистра для населения г. Озерска и анализ показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями на его основе за период с 1948 по 2005 гг. //Вопросы радиационной безопасности. 2007. № 4. С. 54-62.

- Napier B.A. The Mayak Worker Dosimetry System (MWDS-2013): an introduction to the documentation //Radiat. Prot. Dosimetry. 2017. V. 176, N 1-2. P. 6-9.

- Preston D.L., Lubin J.H., Pierce D.A. EPICURE User's Guide. Seattle: Hirosoft International Corp., 1993. 330 p.

- Machin D., Campbell M.J., Tan S.B., Tan S.H. Sample Sizes for Clinical, Laboratory and Epidemiology Studies. Fourth Edition. Hoboken, NJ: Wiley, 2018. 409 p.

- Наркевич А.Н., Виноградов К.А. Методы определения минимально необходимого объема выборки в медицинских исследованиях //Социальные аспекты здоровья населения [сетевое издание]. 2019. Т. 65, № 6. С. 10. Ш1_: http://vestnik.mednet.ru/cсntent/view/1123/30/lang,ru/ (дата обращения: 26.03.2021).

- Соснина С.Ф., Кабирова Н.Р., Сокольников М.Э., Окатенко П.В. Гемобластозы у потомков работников радиационно-опасных производств //Анализ риска здоровью. 2016. № 4. С. 23-30.

- Жуковская Е.В., Спичак И.И., Башарова Е.В., Волосников Д.К., Коваленко С.Г., Огошкова И.А. Заболеваемость острыми лейкозами и их распространенность в детской популяции Челябинской области за период 1974-2003 гг. //Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. 2005. Т. 4, № 1. С. 20-24.

- Соснина С.Ф., Окатенко П.В. Последствия материнского преконцептивного облучения: солидные раки у потомков в первом поколении //Радиация и риск. 2019. Т. 28, № 3. С.132-144.