Риски доверия к институту медицины в условиях цифрового здравоохранения: теоретический анализ и практика управления

Автор: Федонников А.С., Андриянова Е.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Социология медицины

Статья в выпуске: 1 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: теоретический анализ структуры рисков доверия в медицине и здравоохранении и изучение возможностей онлайн-коммуникации как практики управления данными рисками. Материал и методы. Методологической базой анализа рисков доверия к институту медицины явилась теория социального доверия (Luhmann N., 1988). Применялись методы системного подхода, структурно-функционального анализа и типологизации. Эмпирический анализ проблемы доверия в диаде «пациент - медицинский работник» осуществлялся в 2018-2019 гг. с использованием разработанной и внедренной в практику НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского Системы интерактивного мониторинга и обратной связи (СИМОС), позволяющей повышать качество управления подготовкой пациента к предстоящей высокотехнологичной операции и последующим процессом медицинской реабилитации пациентов (N=381). Результаты. Разработана теоретическая модель рисков доверия в здравоохранении применительно к медицинской реабилитации, явившаяся базой для создания практических инструментов превенции медико-социальных и социально-психологических рисков на основе СИМОС. Заключение. Применение сервисов онлайн-коммуникации повышает эффективность лечебных и реабилитационных мероприятий на основе персонализированного подхода, расширяет возможности управления взаимодействием пациентов и медицинских специалистов посредством превенции рисков доверия к институту медицины.

Институт медицины, онлайн-коммуникация, риски доверия, цифровое здравоохранение

Короткий адрес: https://sciup.org/149135550

IDR: 149135550 | УДК: 61:1:316:614.2:378.4

Текст научной статьи Риски доверия к институту медицины в условиях цифрового здравоохранения: теоретический анализ и практика управления

лью описания ситуации, сложившейся в сфере здравоохранения. Рост «осознания риска» дает возможность исследователям обратиться к такому вопросу, как доверие пациентов к врачам и системе здравоохранения в целом. Сфера здравоохранения предполагает тесное взаимодействие пациента и медицинско- го работника, а также подразумевает сотрудничество между агентами системы здравоохранения. Падение уровня доверия к медицинской помощи приобретает все большее значение в контексте общего снижения доверия к системе здравоохранения и является серьезной проблемой еще и потому, что оно оказывает негативное влияние на результаты лечения пациентов, выступая, таким образом, формой социального ятрогенеза [1]. В условиях перехода отечественного здравоохранения к цифровым моделям развития и коммуникации, усложнения характера и способов взаимодействия в цифровой среде актуализируется изучение механизмов контроля и управления рисками социального доверия на макро- и микроуровне.

Одним из ключевых различий в концептуализации доверия, которые оказали влияние на исследования отношений между пациентом и врачом, является различие между социальным доверием и доверием между людьми. Межличностное доверие — это доверие, возникшее в результате многократных взаимодействий, с помощью которых можно со временем проверить ожидания в отношении заслуживающего доверия поведения человека. Однако социальное доверие — это доверие к коллективным институтам, на которое широко влияют СМИ, и общее социальное доверие к конкретным институтам. Любое изучение личностного доверия пациентов к врачам должно учитывать общую атмосферу социального доверия к учреждениям здравоохранения. Теоретическая работа по анализу сетей, соединяющих эти различные элементы доверия, подчеркнула жизненную важность социального доверия в формировании традиционного межличностного доверия между пациентами и их врачами [2].

По мысли Н. Лумана, доверие функционирует как способ уменьшить сложность в обществе и выступает средством взаимодействия между социальными системами и представителями этих систем [3]. Данная теория применима и на индивидуальном уровне. Снижая сложность представлений индивида об окружающей реальности, доверие помогает действовать посредством упрощения решений, обеспечивая их рационализацию на основе риск-анализа с учетом предшествующего опыта [4]. Именно по этой причине доверие может существовать только в ситуациях риска, в противном случае оно становится ожиданием [5].

Архитектонику оказания медицинской помощи составляет взаимодействие пациента и медицинского работника. Эффективное оказание медицинской помощи требует не только ее предоставления, но и принятия и использования медицинских услуг пациентом. Пациент играет важную роль в процессе осуществления практик здоровьесбережения [6], что также повышает качество взаимодействия, облегчает раскрытие информации пациентом, позволяет медицинскому работнику стимулировать необходимые изменения в поведении и предоставляет пациенту большую автономию в принятии решений при оказании медицинской помощи [5]. Доверительные отношения в системе «пациент — медицинский работник» основаны на конкретных ожиданиях и индивидуальном поведении. Впрочем, важность доверия в этих отношениях будет варьироваться в зависимости от предполагаемых рисков, связанных со спецификой конкретной нозологии, и различий в личностных и социальных характеристиках пациента, таких как его образование, сложность и доступ к информации [7]. Доверие к работникам сферы здравоохранения может иметь меньшее значение для пациентов с относительно низкой степенью риска, например таких, которые страдают острыми заболеваниями, требующими только первичной медицинской помощи. Доверие может иметь большее значение для уязвимых пациентов с более высокой степенью риска, которые страдают хроническими заболеваниями и требуют медицинской реабилитации. Однако некоторая форма доверия всегда важна для обеспечения контекста, в котором медицинские работники и пациенты могут взаимодействовать для поиска и осуществления рациональных способов лечения заболевания [8].

В условиях цифрового здравоохранения основную функцию по поддержанию социального доверия к институту здравоохранения выполняет онлайн-коммуникация. Комплексная оценка возможностей онлайн-коммуникации позволяет выявить преимущества ее использования для основных субъектов здравоохранения. Пациенты приобретают доступ к профессиональным консультациям из любой точки страны с возможностью быстрой обратной связи и персональным подходом, получают онлайн-кон-троль своего здоровья и возможность самообучения, что повышает активное участие в управлении своим здоровьем (партисипативность) и доверие к системе здравоохранения. Медицинские организации могут осуществлять мониторинг отдаленных результатов лечения и своевременно выявлять осложнения, участвовать в формировании потоков пациентов, снижая нагрузку на сотрудников организационных служб, вовлекать персонал в новые формы работы, реализовывать технологии бережливого здравоохранения. Органы управления здравоохранением с помощью онлайн-коммуникации получают возможность управлять потоками пациентов на основе актуальной информации, вовлекать региональных специалистов, тpaнcфopмировать пpeдcтaвлeния и взгляды пациентов, развивать культуру здоровья, повышать качество реабилитации, способствовать возвращению пациентов к трудовой деятельности [9]. Цифровая среда как коммуникативное пространство обладает двойственным потенциалом и может выступать не только генератором рисков доверия и неопределенности, но и средством управления рисками социального доверия и их упорядочения, формируя новые модели коммуникации субъектов здравоохранения.

Цель: теоретический анализ структуры рисков доверия в медицине и здравоохранении и изучение возможностей онлайн-коммуникации как практики управления данными рисками.

Материал и методы. В качестве методологической базы анализа рисков, а также их воздействия на пациента использована теория социального доверия (Luhmann N., 1988). Исследование осуществлялось на основе парадигмы научной рациональности, с использованием общенаучных методов системного подхода, структурно-функционального анализа, ти-пологизации.

Эмпирический анализ проблемы доверия в диаде «пациент — медицинский работник» осуществлялся в 2018–2019 гг. с использованием разработанной и внедренной в практику в НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского Системы интерактивного мониторинга и обратной связи (СИМОС), позволяющей повышать качество управления подготовкой пациента к предстоящей высокотехнологичной операции и по- со

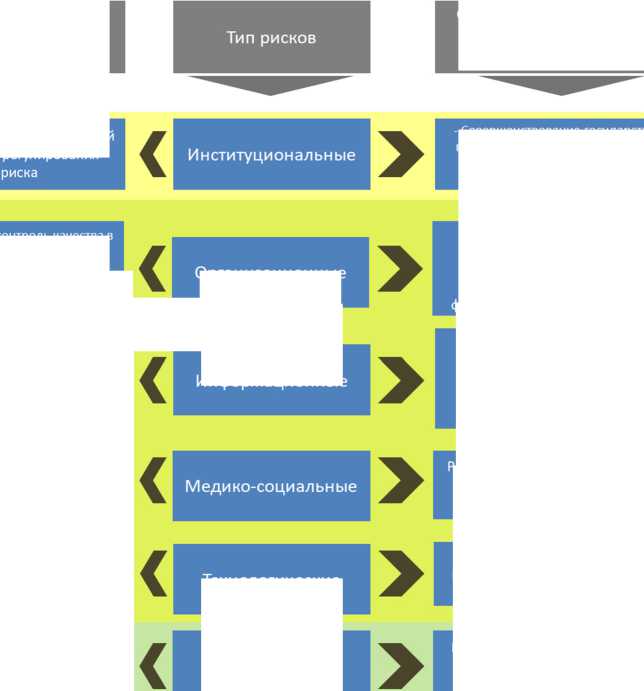

Корректировка нормативной базы для регулирования

Операционные мероприятия по контролю рисков

Системные мероприятия по превенции рисков доверия

Технологические

Внедрение новых методов лечения и реабилитации

Проведение публичных дискуссий с участием отраслевых экспертов

Социальнопсихологические

Разработка и применение методик квалиметрии социальнопсихологических рисков

Взаимодействие медицинских специалистов с пациентом

Разработка и внедрение отраслевых интерактивных сервисов онлайн-коммуникации

Разработка и внедрение систем поддержки принятия медицинских решений

- Надзор и контроль качества в здравоохранении

- Внедрение и сертификация систем менеджмента качества - Использование ИКТ

Контроль психоэмоционального состояния пациента

- Совершенствование программ подготовки руководителей и специалистов

- Развитие механизмов финансирования здравоохранения

- Проведение медикосоциологических исследований - Создание онлайн ресурсов, предоставляющих прозрачную информацию

- Совершенствование государственной политики в области здравоохранения - Развитие общественногосударственного партнерства

Двухуровневая модель обработки рисков доверия в медицине и здравоохранении

Организационные

Информационные

□3

следующим процессом медицинской реабилитации пациентов. Представляющая собой сервис онлайн-коммуникации, система позволяет осуществлять мониторинг, обратную связь с пациентами, оценку медико-социальной, организационной и социальнопсихологической составляющих медицинской реабилитации. Эти возможности обеспечены наличием в системе функциональных модулей, которые позволяют осуществлять онлайн-коммуникацию в диаде «пациент — медицинские специалисты» в двух временных периодах: на догоспитальном этапе (административная информация; психологическое сопровождение; оценка готовности пациента к реабилитации; оценка функционального состояния организма при определенной патологии; часто задаваемые вопросы; интерактивный портал обратной связи) и в периоде послеоперационной реабилитации (административная информация; оценка потребностей пациентов в организации реабилитации; практические рекомендации по режиму активности и отдыха; оценка функционального состояния организма при определенной патологии; часто задаваемые вопросы; интерактивный портал обратной связи). Данный IT-продукт реализован как web-приложение.

В настоящем исследовании использованы данные о пациентах (381 человек) с артрозом тазобедренного и коленного суставов, возраст которых составил 64 (59; 69) года, распределение неравномерное, минимум — 19 лет, максимум — 81 год. Приоритетность выбора указанной патологии обусловлена ее клинико-эпидемиологическими особенностями и социально-экономическими последствиями [10]. Материал, полученный в результате работы СИМОС, послужил основой для моделирования структуры рисков доверия и вариантов их обработки в сфере практического применения.

Результаты. На основании проведенного теоретического анализа разработана модель обработки рисков доверия в медицине и здравоохранении применительно к медицинской реабилитации, включающая типологию рисков и рассматривающая на предложенной основе варианты оперативного реагирования по контролю риска и комплекс системных действий по снижению рисков и повышению доверия пациентов и общества в целом к системе здравоохранения. Гуманитарная и организационная специфика социального института медицины определила структурирование рисков и мероприятий по их превенции, а также зоны их совмещения на макро- и микроуровне. Институциональные и социально-психологические риски рассматриваются отдельно по отношению к макро- и микроуровню. Организационные, информационные, медико-социальные и технологические риски существуют в зоне совмещения, определяя необходимость применения пациентоориентированной парадигмы для устранения противоречия между технократическим и ценностным подходами к регулированию отношений между субъектами здравоохранения (рисунок).

Субъектоориентированность как основной инструмент конструирования социального порядка становится ведущим вектором развития основных социальных институтов. Благодаря этому механизму понятия «управление рисками» и «регулирование рисков» несут значимый этический подтекст, так как в них уделяется особое внимание поведению и решениям пациентов. Тем самым ответственность за последствия рисков фактически переносится на отдельного индивида, отвлекая внимание от других объективных факторов, таких как социальное неравенство, неэффективные услуги или неадекватная инфраструктура. В данном контексте актуализируется понятие доверия, которое выступает как способ минимизации рисков и снижения общей тревожности пациента. Анализ доверия на двух основных уровнях — межличностном и социальном — позволяет рассматривать риски в качестве индикаторов проявления пациентами страха как при взаимодействии с медицинскими работниками, так и в рамках системы здравоохранения.

Разработанная структура рисков доверия является методологической базой для создания практических инструментов превенции медико-социальных и социально-психологических рисков (как наиболее приближенных к повседневной практике медицинской реабилитации) на основе использования интерактивных сервисов онлайн-коммуникации. Эффективность внедрения предлагаемых инструментов зависит, с одной стороны, от IT-инфраструктуры здравоохранения, а с другой — от готовности пациентов к онлайн-коммуникации с организованным профессиональным медицинским сообществом.

Практическое использование СИМОС позволяет повысить доступность для пациентов профессиональных консультаций из любой точки страны, реализуя задачи телемедицины, что особенно важно в условиях кадрового и инфраструктурного дефицита в системе здравоохранения. СИМОС обеспечивает быстроту взаимодействия пациентов с врачами, персонализацию, онлайн-контроль своего здоровья, возможность самообучения, активное участие в управлении своим здоровьем (партисипативность), формируя у пациентов в условиях реальной практики доверие к системе здравоохранения. Кроме того, она позволяет осуществлять исследовательскую функцию, предоставляя возможность в режиме реального времени изучать проблемы и лакуны социального пространства медицины и вырабатывать доказательные рекомендации для организаторов здравоохранения и социальных служб.

Инновационная функция психологического сопровождения, включенного в СИМОС, предоставляет пациентам возможность с помощью адаптированного психологического инструментария оценить уровень своей тревожности, а также уровень ответственности за состояние своего здоровья. Инструменты динамической оценки психоэмоционального состояния больных перед хирургическим вмешательством позволяют работать с такими характеристиками психологического состояния пациента, как страх перед операцией; тревога по поводу качества оказания медицинских услуг, связанная с возможным ухудшением состояния после операции; боязнь негативных последствий наркоза, врачебной ошибки; страх смерти. Так, оценка психологической готовности пациентов к планируемому хирургическому вмешательству выявила следующее: страх боли, связанной с операцией, отсутствует у 85% пациентов; тревога по поводу ухудшения состояния после операции (последствия наркоза, врачебной ошибки) отсутствует у 93% пациентов; страх смерти отсутствует у 100% опрошенных.

Пациент на этапе медицинской реабилитации (вне зависимости от места жительства) имеет возможность постоянной интерактивной коммуникации с врачами через модерацию, осуществляемую клиническим психологом НИИТОН СГМУ, что позволяет дистанционно сопровождать процесс восстановления после операции. Результаты взаимодействия с пациентами на догоспитальном этапе и в периоде послеоперационной реабилитации в рамках СИМОС демонстрируют изменение предпочтений пациентов в способах коммуникации в сторону выбора социальных сетей и мессенджеров. Оценка результативности системы показала ее востребованность и умение пациентов активно пользоваться средствами онлайн-коммуникации: вход с мобильных устройств составил более 50%; пациенты восприимчивы к этому виду взаимодействия (на догоспитальном этапе критерий «отклик получателя» составил 45,9%, критерий «кратность входов в систему» — 4,8%; в периоде послеоперационной реабилитации — 19,2 и 1,5% соответственно).

Обсуждение. Пациентам часто трудно обдумать, выбрать и принять решение по вопросам здоровья в обществе риска, характеризующемся «состоянием чрезмерной тревоги». Новые информационные и коммуникационные технологии способны оказать поддержку и помочь с выбором направления медицинской реабилитации и восстановления утраченных социальных связей. Одним из важных примеров является новая зона рефлексии, которую открывает электронно опосредованное общение [11]. Люди предпочитают использовать технологии, чтобы создать сферу, в которой они могут существовать, выражая свои опасения и передавая их другим. Возможность опосредованного через современные коммуникации общения с врачом в любое время и в любом месте представляет собой желаемое увеличение свободы выбора, но в то же время увеличение ответственности за выбор. Ответственность за фильтрацию информации связана с ответственностью за интерпретацию симптомов и событий, связанных со здоровьем, в повседневной жизни. Возможность выбрать и выделить наиболее важные симптомы и события, связанные со здоровьем, в электронном сообщении требует от индивида возможности отделить их от менее важных вопросов. На фоне преобладающих тенденций снижения доверия к системе здравоохранения и медицинским работникам, таких как растущие расходы на здравоохранение, кризис злоупотреблений служебным положением, необъяснимые различия в схемах ухода и растущий медицинский коммерциализм [12], потенциал коммуникационных технологий для укрепления доверия пациента к врачу может быть интерпретирован как возможность для положительных тенденций. На индивидуальном уровне это может облегчить повседневную жизнь пациентов в современном обществе.

В социальном контексте укрепление доверия пациентов к врачу в то время, когда расширяется их доступ к медицинской экспертизе, требует контроля процессов, стимулирующих медикализацию: расширение профессиональных медицинских возможностей в более широких сферах жизни [13]. Как и любая коммуникация, цифровая коммуникация способствует укреплению межличностного и социального доверия. В отношениях между врачом и пациентом, а также медицинской организацией она считается информационным инструментом, средством повышения эффективности общения и экономии времени

Онлайн-сервисы для пациентов решают важнейшую медико-социальную задачу формирования условий управления медицинской реабилитацией: мониторинга и контроля со стороны медицинских специалистов; дистанционного получения профессиональных консультаций вне зависимости от географического местонахождения; интерактивного информирования о состоянии своего здоровья и психологического статуса, что является основой парти-сипативности за счет самообучения пациентов, приводящей к повышению их комплаентности; изучение степени удовлетворенности пациентов качеством полученных услуг и выявления недостатков организации медицинской коммуникации. Онлайн-сервисы для пациентов обеспечивают непрерывность, преемственность и доступность медицинской помощи в условиях факторов территориальной удаленности, кадрового и инфраструктурного дефицита без существенных инвестиций в инфраструктуру отрасли, повышая результативность соответствующих программ здравоохранения. Возможности онлайн-сервиса могут быть успешно использованы в эффективной реабилитации пациентов после ресурсоемких операций имплантации, например эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов, что будет способ- ствовать пролонгированию их трудовой активности, выбору оптимальных траекторий включения в практику социального взаимодействия.

Таким образом, применение сервисов онлайн-коммуникации расширяет возможности управления взаимодействием пациентов и медицинских специалистов на основе превенции рисков доверия к социальному институту медицины, повышая эффективность лечебных и реабилитационных мероприятий на основе персонализированного подхода к восстановлению социально-профессиональных функций пациентов различных возрастных групп.

Список литературы Риски доверия к институту медицины в условиях цифрового здравоохранения: теоретический анализ и практика управления

- Nerdrum P, Geirdal AO. Psychological Distress among Young Norwegian Health Professionals. Professions and Professionalism 2014; 4 (1).

- Goold SD. Money and trust: relationships between patients, physicians, and health plans. Journal of Health Politics, Policy and Law 1998; 23: 687-95.

- Luhmann N. Trust: Making and Breaking Cooperative Relations. Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives. New York: Basil Blackwell, 1988; p. 94-107.

- Pearson S, Crane S, Mont MC. Persistent and Dynamic Trust: Analysis of Trust Properties and Related Impact of Trusted Platforms. In: Trust Management. Bristol: Springer Berlin, 2005; p. 355-63.

- Mechanic D. Changing medical organizations and the erosion of trust. Milbank Quarterly 1996; 74 (2): 171-89.

- Mechanic D. Functions and limits of trust in providing medical care. Journal of Health Politics, Policy and Law 1998; 23 (4): 661-86.

- Mechanic D, Meyer S. Concepts of trust among patients with serious illness. Social Science and Medicine 2000; 51: 657-68.

- Perry H, Robison N, Chavez D, et al. Attaining health for all through community partnership: principles of the census-based, impactoriented (CBIO) approach to primary health care developed in Bolivia, South America. Social Science and Medicine 1999; 48 (8): 1053-68.

- Fedonnikov AS. Interactive medical and social online communication based service: design and development experience. ORGZDRAV: novosti, mneniya, obuchenie. Vestnik VSHOUZ 2019; 5 (1): 58-68. Russian (Федонников А. С. Интерактивный медико-социальный сервис на основе онлайн-коммуникации: опыт проектирования и внедрения. ОРГЗ-ДРАВ: новости, мнения, обучение. Вестник ВШОУЗ 2019; 5 (1): 58-68).

- Chegurov OK, Kolesnikov SV, Kolesnikova ES, Skripnikov AA. Assessment of functional status in patients with different etiopathogenetic variants of stage III coxarthrosis. Orthopaedic Genius 2013; (4): 44-7. Russian (Чегуров О. К., Колесников С. В., Колесникова Э. С., Скрипников А. А. Оценка функционального статуса у больных с различными этио-патогенетическими вариантами коксартроза III стадии. Гений ортопедии 2013; (4): 44-7).

- Suler J. Psychotherapy in Cyberspace: A 5-dimension model of online and computer-mediated psychotherapy, 2003. URL. http://www.rider.edu/~suler/psycyber/therintro. html (available at 11.11.2019).

- Ahern MM, Hendryx MS. Social capital and trust in providers. Social Science and Medicine 2003; 57: 1195-203.

- Crawford R. Healthism and the medicalization of everyday life. International Journal of Health Services 1980; 10 (3): 365-88.

- Mechanic D. Issues in promoting health. Social Science and Medicine 1999; 48: 711-8.

- DiMaggio P, Hargittai E. From the "digital divide" to "digital inequality": Studying Internet use as penetration increases, 2005. URL: http://www.webuse.umd.edu/webshop/re sources/Dimaggio_Digital_Divide. pdf (available at 11.11.2019).