Риски и угрозы сетевого промышленного взаимодействия индустриально развитых российских регионов и Республики Беларусь

Автор: Угольникова Ольга Дмитриевна, Макарова Ирина Валерьевна, Мелешко Юлия Викторовна

Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps

Рубрика: Организационно-экономические аспекты сервиса

Статья в выпуске: 2 (60), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено исследование рисков и угроз цифровой трансформации и сетевизации индустриальных регионов России и Республики Беларусь. Проведено анкетирование белорусских предприятий с точки зрения определения барьеров и стимулов развития цифровизации и расширения сетевизации бизнеса. Актуальность темы связана с необходимостью разработки методологии промышленной трансформации в условиях новой реальности, а также подготовки теоретической базы для формирования практических рекомендаций по цифровой индустриализации сопредельных государств.

Цифровая адаптация, сетевизация, риски, угрозы, барьеры, индустриально развитые регионы, российско-белорусское сотрудничество

Короткий адрес: https://sciup.org/148324349

IDR: 148324349 | УДК: 338.45

Текст научной статьи Риски и угрозы сетевого промышленного взаимодействия индустриально развитых российских регионов и Республики Беларусь

Современная экономика – это экономика рисков [13]. В исследованиях белорусской научной школы по модернизации экономики под экономикой рисков понимается «… экономика высокотехнических и наукоемких производств, характеризующаяся высочайшей степенью политико-экономических, технологических, финансовых и экологических неопределенностей и рисков. В отличие от традиционных экономиче- ских рисков как возможности потерь хозяйствующими субъектами вследствие рыночной неопределенности или вмешательства государства в экономическую деятельность, являющихся атрибутивными признаками рыночной экономики, в современной экономике риски принимают всеобъемлющий характер, многие из них в принципе не предсказуемы – «черные лебеди», «эффект сверхуверенности» и т. д.» [15].

Соперничество стран во время цифровой революции ставит перед их экономиками беспрецедентные задачи. Схожесть факторов, влияющих на трансформацию индустриального сектора, позволяет провести сопоставление рисков и угроз, требуемых мер государственной поддержки, подтвердить актуальность сетевого взаимодействия. Выявление рисков и угроз цифровизации и сетевизации промышленности, связанных с особенностями регионального развития, будет способствовать разработке системы мер государственной поддержки и эффективного взаимодействия индустриально развитых регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Материалы и методы

В ходе исследования были использованы: эволюционный и этимологический подход, метод сравнения, логический метод, анализ открытых данных промышленных предприятий, региональных сетевых структур, состояния сетевых структур промышленности в индустриальных регионах России и Республики Беларусь, изучение мнений экспертного сообщества, описание и обобщение, классификация, аналогия, анкетирование (опрос). Методика заключалась в проведении критического анализа российских, белорусских, зарубежных источников по проблеме особенностей рисков и угроз цифровой трансформации и сетевизации.

Обсуждение

В работе [15, с. 56] указано, что «... важной причиной возникновения экономики рисков выступает высокая неопределенность техникотехнологических прогнозов; …. возникает множество дополнительных рисков на уровне государства и коммерческих организаций»; а «…множественность участников в рамках одной цепочки создания добавленной стоимости является отличительным признаком Индустрии 4.0, … как например, «сетевое производство»…, что требуют бизнес-моделей, которые, как правило, могут быть реализованы не одной фирмой, а в рамках (возможно) высоко динамичной бизнес-сети» [19]. В результате формируется открытая и гибкая бизнес-система, основывающаяся на временной кооперации разнородных самостоятельных субъектов хозяйствования.

В российских научных публикациях подробно исследуется смысл категории «риск - 4.0». Отмечается, что в результате соединения материального и виртуального мира образуются киберфзические комплексы, формирующие цифровую экосистему. В перечень рисков цифровой экономики включены: «… риск киберугроз, связанный с проблемой защиты персональных данных; «цифровое рабство» (использование данных о миллионах людей для управления их поведением; рост безработицы на рынке труда; «цифровой разрыв» (разрыв в цифровом образовании, в условиях доступа к цифровым услугам и продуктам, в уровне благосостояния людей, находящихся в одной стране и в разных странах); неготовность компаний заниматься развитием производства с помощью сетевых технологий; дефицит цифровых талантов» [1]. Менее изученными являются понятия «сеть», «сетевая структура». Их важнейшая характеристика - стремление участников к экономической эффективности и их доверие на основе единых ценностей. При этом в основе деятельности - совместные активы и единые цели, расширение знаний, технологий, ресурсов. Многие российские ученые относят данный подход к отношенческому, ссылаясь на формирование в его рамках отношенческой ренты как средства создания экономической ценности [12], и «сетевое информационное пространство характеризуется такими отличительными чертами, как отсутствие территориальных границ; безграничность межсубъектного общения; осуществление трансакций в режиме реального времени» [10].

Существующие риски сетевой формы промышленного взаимодействия, по мнению авторов, связаны с фактором доверия: «…с развитием промышленности и переходом к Индустрии 4.0 доверие превращается в самый дорогой актив. Этот феномен лежит в основе практически любой современной бизнес-модели, определяя эффективность инвестиционной, корпоративной, интеграционной и прочих видов деятельности» [3]. Поскольку цифровая индустриализация затрагивает прогресс (изменения) и определяет его особенности в четырех областях (техника и технологии, управление, институты и социум), то в процессе исследования точечно была определена роль доверия в управленческой, кадровой, инвестиционной политике, политике взаимодействия предприятий промышленности. Были сделаны выводы: «… для достижения фронтальной цифровой индустриализации необходимы изменения политики предприятий и государства в отношении роли и места доверия. В системном отношении такие изменения повлекут усовершенствования в области организации, планирования, инвестирования, ценообразования, управления кадрами и прочих сферах» [3].

В исследованиях белорусских экономистов отмечается, что «...расширение сетевых механизмов экономического управления как но- вых форм общественно-функциональных технологий порождает новые формы межстрановой конкуренции» и «…. нормативная база и система обеспечения экономической безопасности оказываются к этому не готовы, в результате чего противодействовать приходится, главным образом, на государственном уровне в режиме ручного управления» [15, с. 144].

-

1) проблема кибербезопасности (многие процессы имеют цифровых двойников);

-

2) сокращение рабочих мест вследствие цифровизации (прежде всего в промышленности и строительстве);

-

3) риск алгоритмической дискриминации;

-

4) введения новых норм регулирования (только 8% стран имеют комплексную систему регулирования) [18].

Наращивание приоритетных отраслей развития российских территорий требует решения задачи цифровой трансформации экономики. Актуализируется роль цифровой трансформации при интеграции промышленного производства индустриально развитых регионов России и Республики Беларусь.

Риски сетевой формы промышленного взаимодействия связаны со снижением эффективности управления сложными проектами в режиме реального времени, которые (проекты) реализуются непосредственно, в условиях неопределенности, в процессе цифровой трансформации промышленности. Изменения традиционных бизнес-моделей связаны с особенностями взаимодействия промышленных предприятий с сетью. Цифровые технологии позволяют встроить в общие сети их производственные процессы, цепочки и т. д., что минимизирует зависимость от территориального аспекта, и локализация промышленного производства уже не является значимым фактором. Используя матрицу типологии сетевых структур [20], для расширения их сферы влияния в практике сетевого промышленного взаимодействия предложено применять сетевые объединения в форме партнерств и альянсов, сетевые объединения компаний в цепи поставок и создания стоимости.

В России государство, бизнес, научнообразовательное сообщество, гражданское общество участвуют в формировании и реализации промышленной политики. Неравномерность развития российских регионов, масштабов территории, промышленная политика носит преимущественно региональный характер. Экономика регионов развивается с учетом территориального положения, ресурсного потенциала, конкурентных преимуществ, развитости инфраструктуры, экологической об-становки, энергообеспеченности, инвестиционной политики. К индустриально развитым, с учетом объекта и предмета данного исследования, отнесен Северо-Западный регион, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калининградскую область; промышленные центры, включая Екатеринбург, Калининград, Пермский край, Тюменскую область и др. Выводы по результатам проведенного опроса руководителей крупных и средних промышленных предприятий Санкт-Петербурга по проблемам цифровизации, сете-визации, определению направлений государственной поддержки данного процесса были представлены в статье [6]. В работе [2], всесторонне рассматривая промышленные интеграционные связи России и Республики Беларусь в рамках Союзного государства, ЕАЭС, отмечены намечающиеся разногласия в отношении промышленной кооперации при производстве российских комплексов вооружения, приводящие к необходимости России вступать на путь им-портозамещения. В то же время, именно глубокие промышленные и научные интеграционные связи между российской и белорусской экономиками способствовали устойчивости политической системы в период спровоцированного Западом политического внутреннего противостояния в Республике Беларусь (2020 г.).

В условиях преодоления экономических потерь, связанных с пандемией и санкциями, необходимо формирование промышленной политики, ориентированной на расширение сетевого сотрудничества российских и белорусских регионов. Промышленная кооперация получает универсальные цифровые инструменты межрегионального и международного промышленного взаимодействия, значительно сокращающего цепочки добавленной стоимости при производстве товаров по сравнению с торговыми взаимодействиями, способствующего синергии инновационных, научных и производственных компетенций предприятий [2].

Далее представлены результаты анкетирования промышленных предприятий, включающие анализ ответов на вопросы о рисках и барьерах на пути к цифровизации и сетевизации белорусских промышленных предприятий, об эффективности деятельности органов государственной власти по поддержке цифровизации, трансформации и сетевизации экономики. Опрос проведен по 4 блокам вопросов:

-

1. Реализация проектов в сфере цифровизации и их эффективность.

-

2. Оценка степени использования цифровых технологий.

-

3. Оценка эффективности деятельности органов государственной власти по поддержке цифровизации экономики.

-

4. Прогнозирование направлений цифровизации промышленности.

Отраслевая принадлежность участников опроса: горная промышленность; пищевая промышленность; сельское хозяйство; химическая отрасль; производство химических удобрений; легкая промышленность; производство медицинского оборудования; торфяная промышленность; нефтяная отрасль; газовая отрасль; машиностроение.

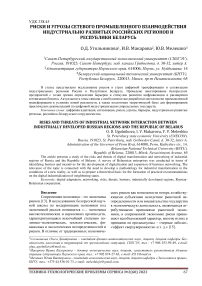

По размеру предприятий респонденты представляли средние и крупные предприятия (до 100 работников 40%; до 250 работников 20%; до 1000 работников 30%, 1000 и более работников 10%). По уровню технологичности предприятия распределились следующим образом: отрасли средневысокого технологичного уровня 30%; наукоемкие отрасли 20%; высокое технологичное производство 0%; низкотехнологичные предприятия 10%; среднетехнологичные предприятия 40%. Согласно результатам опроса, большинство активно внедряют цифровые технологии, как в производственные процессы, так и в сферу управления (Рисунок 1).

Об отсутствии информационных систем или их нахождении на стадии подготовки к внедрению заявили 8% респондентов.

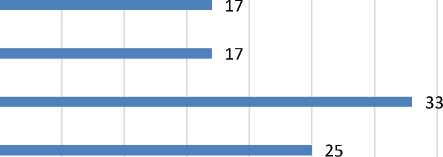

Формы внедрения цифровых и инновационных технологий на предприятиях представлены на Рисунке 2.

разрабатываются инструменты для автоматизации бизнес-процессов высокая интенсивность внедрения цифровых технологий активная реализация проектов по развитию цифровых технологий внедряются пилотные проекты для апробации цифровых технологий

Рисунок 1 – Состояние развития цифровой среды на предприятии по отдельным позициям (%)

электронная торговля продукцией цифровой двойник квантовые технологии технологии виртуальной и дополненной реальности облачные технологии (вычисление, хранение… цифровое проектирование (например, CAD, PLM,… новые материалы (композиты, наноматериалы,… роботы (в том числе промышленные, сервисные) и… аддитивное производство (3D печать) интернет вещей большие данные и продвинутая аналитика искусственный интеллект (включая машинное… автоматизация бизнес-процессов

Рисунок 2 - Формы внедрения цифровых и инновационных технологий на предприятии (%)

Наибольшее внедрение получили облачные технологии, электронная торговля; большие данные и продвинутая аналитика; автоматизация бизнес-процессов. Интернет вещей, цифровое проектирование, цифровые двойники, новые материалы (композиты, наноматериалы, биоматериалы), хотя и применяются, но интервал внедрения не превышает 3%. В то же время промышленные и сервисные роботы, компоненты сенсорики, аддитивное производство (3D печать) внедряются на уровне 3,4%.

Не внедряются такие формы как искусственный интеллект (включая машинное обучение), технологии виртуальной и дополненной реальности, квантовые технологии.

О необходимости внедрения цифровых проектов на предприятии заявили 50% опрошенных; о возможности (но не критичности) внедрения отдельных решений 40%, об необязательности внедрения цифровых проектов для конкретного производства заявили 10% опрошенных. Наличие на предприятии службы, отвечающей за цифровизацию, подтвердили 50% опрошенных.

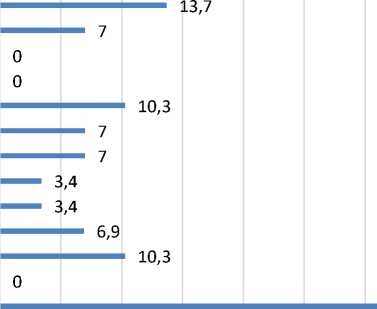

На Рисунке 3 представлены ответы респондентов о полностью автоматизированных на предприятии бизнес-процессах.

В наибольшем количестве предприятий полностью автоматизирован процесс «электронный документооборот», «управление персоналом», «календарный план»:

-

- календарный план (7,9%);

-

- электронный документооборот и управление персоналом (7,8%);

-

- управление продажами (сбытом), управление поставками;

-

- управление техническим обслуживанием оборудования (6,3%);

-

- мониторинг и анализ результатов деятельности предприятия (эффективности бизнес-процессов), расчет плановой себестоимости, управление закупками (снабжением), управление запасами (складами), управление финансовыми ресурсами (бюджетирование, платежный календарь), управление качеством, управление транспортом, управление взаимоотношениями с клиентами и автоматизация бухгалтерского учета с выходом на итоговую бухгалтерскую и налоговую отчетность (4,8%);

-

- производственный учет, расчет потребностей в материальных и трудовых ресурсах, расчет загрузки производственных мощностей, расчет фактической себестоимости продукции и экономических показателей (3,2%);

-

- управление сервисным обслуживанием, прогнозирование продаж (формирование портфеля продаж), оперативное планирование и дис-петчиризация работы цехов (1,6%).

11% руководителей, определяя, являются ли затраты на цифровизацию существенными для предприятия, считают, что затраты относятся к текущим незначительным издержкам; существенным этот уровень затрат считают 19% респондентов, но затраты покрыты за счет собственных средств и окупятся в течение 3-5 лет; 52% опрошенных также назвали уровень этих затрат существенным, но затраты будут покрыты за счет собственных средств и окупятся через 5 и более лет; 8% считают уровень затрат существенным, использовали кредитные ресурсы, которые окупятся через 5 и более лет; 10% заявили, что затраты не окупятся никогда.

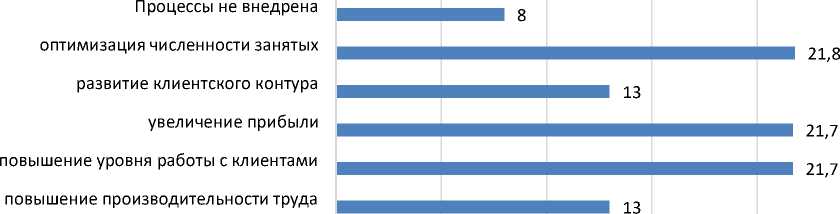

Показатели процессов предприятия, на которые проекты по развитию цифровизации оказали наибольшее влияние, указаны на Рисунке 4.

Рисунок 4 - Процессы предприятия, на которые проекты по развитию цифровизации оказали наибольшее влияние (%)

В качестве приоритетов влияния цифровизации на проекты предприятия были названы: повышение уровня работы с клиентами, увеличение прибыли и оптимизация численности занятых. В то же время проекты по развитию клиентского контура и повышению производительности труда оказались среди менее развитых в результате такого влияния.

Цифровизация способствует росту потенциала сотрудничества с другими, включая международные, предприятиями. Согласно опросу, такими партнерами респонденты считают международные компании (23,5%) и 41,2% - предприятия на межрегиональном уровне. Влияние цифровизации на расширение международного сотрудничества предприятия по росту сбыта продукции в другие страны подтвердили 20% опрошенных, затруднились с ответом 50% и отрицательно ответили 30% респондентов. Среди перспективных для освоения рынков и в целях развития предприятия, были указаны:

-

- ближайшие регионы по месту расположения предприятия 20%,

-

- страны ЕАЭС 26,7%,

-

- приграничные территории к региону расположения предприятия 26,7%,

-

- Азия 20%,

-

- Европа 9%,

-

- Южная Америка 6,6%.

Установлены ключевые барьеры на пути к цифровизации предприятия:

-

- ментальное сопротивление;

-

- отсутствие экономических стимулов (не подтверждается рост рентабельности и производительности);

-

- отсутствие опыта в цифровизации производства;

-

- низкий уровень цифровой грамотности;

-

- отсутствие подготовленных и обученных кадров;

-

- низкая компетентность IT -специалистов и интеграторов при высокой цене работы;

-

- отсутствие необходимой технологической и производственной инфраструктуры;

-

- недостаточная кибербезопасность (защита данных, несанкционированный доступ, утечка данных);

-

- сложность привлечения инвестиций в цифровизацию бизнеса и недостаток собственных средств;

-

- техническая и технологическая невозможность модернизации существующих производственных мощностей, требующая масштабных нецелесообразных вложений;

-

- устаревшее техническое регулирование;

-

- дорогая стоимость лицензий для использования IT -систем;

-

- недостаток информации о технических возможностях на рынке для внедрения цифровых технологий;

-

- низкая готовность предприятия к цифровой трансформации;

-

- консервативное отношение к новшествам.

Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на продвижение цифровизации в промышленности, по степени убывания указаны:

-

- отсутствие необходимой технологической и производственной инфраструктуры (15%);

-

- техническая и технологическая невозможность модернизации существующих производственных мощностей, требующая масштабных нецелесообразных вложений (12,5%);

-

- отсутствие подготовленных и обученных кадров (12 %).

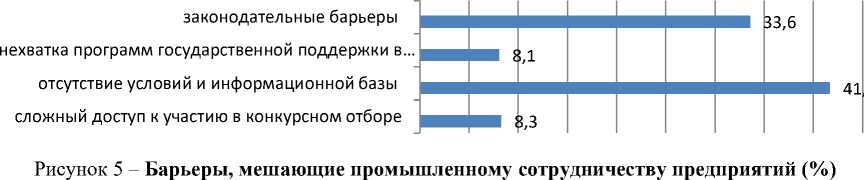

Промышленному сотрудничеству предприятий, по мнению респондентов, мешают барьеры, отмеченные на Рисунке 5.

К барьерам, препятствующим промышленному сотрудничеству предприятий, были отнесены:

-

- отсутствие условий и информационной базы (41,7%);

-

- законодательные барьеры (33,4%);

-

- сложный доступ к участию в конкурсном отборе (8,3%);

-

- и нехватка программ государственной поддержки в партнерстве с крупным бизнесом (8,1%).

Об отсутствии барьеров пути к промышленному сотрудничеству в данный период цифровизации заявили 8,3% опрошенных.

О способствовании мер государственной поддержки промышленных предприятий внедрению новых технологий и проектов в сфере цифровизации 40% опрошенных ответили утвердительно, 10% - отрицательно, 50% затруднились с ответом.

На вопрос о конкретных мерах государственной поддержки процессов внедрения новых технологий и проектов в сфере цифровизации, которые были использованы предприятием, получены ответы, как следует из Рисунка 6.

Из использованных мер государственной поддержки процессов внедрения новых технологий и проектов в сфере цифровизации были названы субсидии белорусским организациям, внедряющим отечественные продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий (9,3% опрошенных).

Следующие меры государственной поддержки не были отмечены респондентами, как использованные:

-

- субсидии на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции;

-

- гранты компаниям - лидерам по разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе «сквозных» цифровых технологий;

-

- субсидии в рамках поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий;

-

- займы на реализацию проектов по внедрению цифровых и технологических решений, призванных оптимизировать производственные процессы.

Наиболее востребованными мерами государственной поддержки, которые способствовали бы внедрению новых технологий и проектов в сфере цифровизации на предприятии, респонденты считают следующие из Рисунка 7.

0 5 10 15 20 25 30 35

Рисунок 7 - Меры государственной поддержки, наиболее востребованные для внедрения новых технологий и проектов в сфере цифровизации на предприятии (%)

К наиболее востребованными мерами государственной поддержки, которые способствовали бы внедрению новых технологий и проектов в сфере цифровизации на предприятии были отнесены:

-

- финансовая поддержка, т.е. субсидии, гранты (30,4%);

-

- развитие законодательства по защите прав собственности на нематериальные активы; предоставление налоговых льгот, льготной ставки аренды, предоставление льготных кредитов и займов предприятиям и организациям (разработчикам цифрового оборудования, в т. ч. компьютеров, электронного и оптического оборудования), программного обеспечения, специальных программных средств и др.; реализации механизмов поощрения/осуществления государственных (муниципальных, госкорпорациями) закупок отечественного программного обеспечения, а также электронного и оптического оборудования (по 17,4%);

-

- реализация проектов государственно-частного/муниципально-частного партнерства в сфере цифровизации (17,3%);

-

- развитие ИКТ инфраструктуры (4,4%).

Меры по развитию законодательства по защите прав собственности на нематериальные активы не были выбраны респондентами.

Заключение

В статье выполнена идентификация и анализ содержания рисков «Индустрии - 4.0» для предприятий инустриально развитых регионов. Выявлены ключевые аспекты управления рисками в производственной деятельности промышленных предприятий, направления минимизации рисков неэффективной поддержки и устранению барьеров на пути цифровизации промышленности со стороны государства в рамках совершенствования промышленной политики.

Отмечено, нормативно-правовая база, регламентирующая данную сферу, недоста- точно развита, что влияет на результаты экономической деятельности и снижает конкурентные преимущества предприятий в условиях цифровой экономики, сетевизации. Уровень цифровизации промышленности, экономики в целом и цифровой грамотности населения ниже, чем в европейских странах, как и уровень цифровых навыков между отдельными группами населения.

Современная промышленная политика Республики Беларусь развивалась как многовекторная, была направлена, с одной стороны, на интеграцию белорусских и российских предприятий при условии сохранения национального статуса ведущих белорусских предприятий под государственным управлением, с другой - на создание совместных предприятий, в основном, в ресурсодобывающих отраслях. Существует множество успешных примеров функционирования российских предприятий на территории Республики Беларусь и белорусских - на территории России, осуществляющих взаимовыгодную деятельность. Известны также противоречия, возникающие на почве разделения собственности, которые тормозят развитие взаимовыгодной промышленной интеграции и кооперации [5].

Развивая теоретико-методологические основы сетевых механизмов, необходимо указать на те региональные барьеры, которые сдерживают цифровую трансформацию и сетевиза-цию, но не представлены широко в научных исследованиях. К ним относятся:

-

- значительная доля монопродуктовых регионов с исторически сложившейся культурой старопромышленных моногородов, трудовые ресурсы которых находятся в финансово-экономической зависимости от единственного потребителя услуг жителей - градообразующего предприятия;

-

- часть индустриальных регионов, в структуру которых входит большая доля моно-профильных районов, находятся на стадии индустриального общества;

-

- промышленное производство регионов недостаточно диверсифицировано;

-

- высокий уровень трудовой миграции из индустриальных старопромышленных районов в мегаполисы и др.

Монопрофильность регионов влечет особый вид рисков цифровизации: рост высвобожденных работников, трудоустройство которых затруднено в силу слабой диверсифицированности экономики таких территорий. Как следствие - рост безработицы и возможной социальной напряженности, затрат бюджета на переобучение, переселение, миграцию высвобожденных работников. Переход к цифровизации таких регионов требует значительных затрат на модернизацию промышленных предприятий [16].

Сырьевая ориентация большего числа российских территорий определяет финансовую нестабильность промышленности ввиду изменяющейся мировой конъюнктуры и геополитических условий, что влечет нестабильность реализации инвестиционных планов по цифровому развитию индустриального и старопромышленного сектора. Сырьевая направленность экспорта этого сектора не способствует развитию высокотехнологичных производств, цифровой трансформации предприятий. Снижение производительности труда и деловой активности в условиях пандемии, перевод в оф-лайн общение по вопросам развития конкурентоспособности на базе цифровизации и цифровой трансформации промышленности, нарушения в межрегиональных, внутри региональных и глобальных цепях снабжения являются одновременно рисками и угрозами обеспечения конкурентоспособности, в том числе - для старопромышленных регионов. В тот же период экономическими лидерами активно реализуются проекты, программы цифровой трансформации промышленности ([11], [17]).

Перечисленные проблемы влияют на реализуемую в российских старопромышленных регионах политику трансформации и сетевиза-ции, предполагают ее корректировку для снижения рассмотренных выше рисков. Промышленная политика индустриально развитых и старопромышленных российских регионов с учетом рисков и угроз рассмотрена в ряде работ авторов (например, [7], [8], [9], [21]).

Указанное выше связано с аналогичными выводами в исследованиях белорусских экономистов. Так, необходимо учитывать, что «….. для Беларуси в процессе становления и совершенствования сетевых механизмов иннова- ционного развития нельзя опускать такое важное обстоятельство, как развитость традиционных, в том числе старопромышленных, укладов экономики. Без учета исторической обусловленности, генезиса и тенденций движения этих производств невозможно создать практико-ориентированную теорию сетевых механизмов инновационного развития» [15, с. 159]. В монографии отмечено: «Белорусская экономика сегодня критически зависима от состояния традиционных промышленных гигантов, как, например: Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, Белорусский автомобильный завод и т. д. Дальнейшее развитие этих производств, повышение их адаптивности к новым глобальным и региональным экономическим вызовам и угрозам невозможно без опережающего использования ими сетевых механизмов инновационного развития». Требуется проведение исторического анализа развития используемых традиционными промышленными предприятиями технологий, организационных решений, «… учет полученных … результатов при выборе инструментов и темпов цифровизации традиционных индустриальных производств не только исходя из экономической и технологической целесообразности, но и в контексте их исторических, культурных и социально-институциональных особенностей». В Республике Беларусь на предприятиях традиционных отраслей осуществляется переход «на инновационный путь развития на основе технологизации производства и цифровизации ее [их] производственных и бизнес-процессов» [14]. Важнейшей задачей остается «…выработка практических рекомендаций заинтересованным органам государственного управления по совершенствованию модернизации промышленных комплексов индустриально развитых регионов Российской Федерации в контексте неоиндустриализации и расширения сетевого взаимодействия с Республикой Беларусь» [4, с. 6], с учетом территориальных особенностей и исторического развития индустриальных российских и белорусских регионов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научного проекта №20-510-00002.

Список литературы Риски и угрозы сетевого промышленного взаимодействия индустриально развитых российских регионов и Республики Беларусь

- Кашпурова О.В. Цифровая экономика: риски и возможности [Электронный ресурс] /Кашпурова О.В., Щербина А.С. // Молодая наука Сибири: электрон. науч. журн. - 2020. - N° 4 (10). - Режим доступа: http://mnv.irgups.ru/toma/410-2020

- Курегян С.В., Лепеш Г.В., Макарова И.В., Мелешко Ю, В., Угольникова О.Д. Методологические основы исследования модернизации промышленных комплексов в контексте неоиндустриализации // Экономическая наука сегодня : сборник научных статей / Белорусский национальный технический университет, Факультет технологий управления и гуманитаризации, Кафедра «Экономика и право» ; редкол.: С. Ю. Солодовников (гл. ред.) [и др.]. - Минск: БНТУ, 2020. - Вып. 12. С. 65 - 73.

- Лепеш В.Г., Макарова И.В., Угольникова О.Д. Роль доверия в процессе цифровой индустриализации. В сборнике: Труды IX Всероссийского симпозиума по экономической теории. Сборник докладов секционных заседаний. 2020. С. 109-110.

- Лепеш Г.В. Модернизация промышленных комплексов индустриально развитых регионов РФ в контексте неоиндустриализации. //Технико-технологические проблемы сервиса. №3(49), 2019 г. С.3 - 8.

- Лепеш Г.В. Формирование промышленной политики территорий России и Беларуси, ориентированной на расширение сетевого взаимодействия // Технико-технологические проблемы сервиса. №3(53), 2020 г. С. 12 - 16.

- Лепеш Г.В., Макарова И.В. Базовые параметры современной региональной промышленной политики и политики сотрудничества с Республикой Беларусь // Технико-технологические проблемы сервиса. №1(55), 2021 г. С. 3 - 8.

- Лепеш Г.В., Макарова И.В., Угольникова О.Д. Особенности промышленного структурирования индустриально развитых регионов России, уровня их экономической безопасности и «цифровой адаптации» // Технико-технологические проблемы сервиса. №4(54), 2020 г. С. 3 - 14.

- Лепеш Г.В., Макарова И.В., Угольникова О.Д. Промышленная политика индустриально развитых регионов РФ: новая реальность // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2020. № 6 (126). С. 42-47.

- Лепеш Г.В., Макарова И.В., Угольникова О.Д. Теоретические основы цифровой индустриализации. Научное обозрение: Теория и практика / изд. дом Наука и образование, - 2020. Т.10, № 9(77). С. 18411857.

- Логинова, Е. В. Сетевая экономика как инновационный фактор модернизации современного российского общества : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Е. В. Логинова ; Волгоградский государственный университет. - Волгоград, 2012. - С. 24.

- Макарова И.В., Угольникова О.Д. Обеспечение устойчивости российских городов: концептуальные параметры модернизации управления промышленным комплексом в условиях неоиндустриализации. / Устойчивое развитие: вызовы и возможности: сборник научных статей под ред. канд. экон. наук Е.В. Викторовой. - СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2020. С.189-195.

- Методология исследования сетевых форм организации бизнеса [Текст] :М54 коллект. моногр. / М. А. Бек, Н. Н. Бек, Е. В. Бузулукова и др. ; под науч. ред. М. Ю. Шерешевой ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014 — 446, [2] с.

- Мордовец В.А., Угольникова О.Д. Цифровая индустриализация стран с различными технологическими укладами // Технико-технологические проблемы сервиса. №1(55), 2021 г. С. 79 - 86.

- Сергиевич, Т. В. Технологизация в современной экономике: на примере производства товаров интенсивного обновления / Т. В. Сергиевич // Экономическая наука сегодня : сб. науч. ст. / БНТУ, 2019. - Вып. 9. - С. 192-199. - С. 194.

- Солодовников, С. Ю. Модернизация белорусской экономики и экономика рисков: актуальные проблемы и перспективы / С. Ю. Солодовников, Т. В. Сергиевич, Ю. В. Мелешко ; под науч. ред. С. Ю. Со-лодовникова. - Минск: БНТУ, 2019. - 491 с.

- Угольников В.В., Ризов А.Д., Пастухов А.Л., Тимощенко Е.А., Буряк Д.В. Инновационное развитие старопромышленных моногородов: от идеи к реализации. Монография / В,В. Угольников, А.Д. Ризов, Д.В. Буряк, А.Л. Пастухов, Е.А Тимощенко /Под редакцией Угольниковой О.Д., к. ф.-м.н., доц. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. - 77 с.

- Угольникова О.Д. Устойчивое развитие российских старопромышленных моногородов статуса «ТОСЕР» / Реализация целей устойчивого развития: европейский и российский опыт: сборник научных статей по материалам конференции под ред. экон. наук Е.В. Викторовой. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. С. 163-169.

- Шилкина А.Т., Варакина О.Е. Тенденции развития риск-ориентированного подхода в контексте Индустрии 4.0 / Науч-но-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. - 2019, Том: 12, №1. С. 9-20.

- Deutschlands Zukunft als Produktionsstandort sichern. Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0. Abschlussbericht des Arbeitskreises Industrie 4.0 [Elektronische Quelle] / Promotorengruppe Kommunikation der Forschungsunion Wirtschaft - Wissenschaft // Bundesministerium für Bildung und Forschung. - 116 s. - S. 26.

- Korovin G.B. Network structures in the regional industry // Economy of regions. - 2020, №4, v. 16, p. 11321146. - URL: https://economyofregions.org

- Ugolnikova O.D., Mordovets V.A. Risks and threats of digital transformation of industrial regions (on the example of Russian mono-product territories) / Proceedings of the International Conference "Science and innovations 2021: development directions and priorities". Part 2. (November 10, 2021. Melbourne, Australia), p.34-40