Риски энергетического сектора России в условиях низкоуглеродной трансформации мировой экономики

Автор: Прудникова Анна Анатольевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 10, 2023 года.

Бесплатный доступ

В условиях глобального изменения климата возрастает значение низкоуглеродной трансформации мировой экономики. При этом многие страны предпринимают шаги по внедрению новых мер и инструментов регулирования, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, продуцируемых энергетическим сектором мировой экономики. Целью исследования является выявление рисков и неопределенностей в обозначенной сфере народного хозяйства России в условиях низкоуглеродной трансформации. Показано, что соответствующая законодательная база в нашей стране является фрагментированной и мало стимулирует энергетические предприятия к снижению углеродоемкости производимой продукции. Кардинальный переход от традиционных источников энергии к возобновляемым возможен только при создании комплексной стратегии по снижению эмиссии парниковых газов, основанной на использовании значительных административных и финансовых ресурсов. Для решения проблем развития энергетического сектора России необходимы незамедлительные решения в области повышения его эффективности, развития российских технологий для использования возобновляемых источников энергии, реализации принципов распределенной энергетики, осуществления процессов улавливания и утилизации углерода.

Мировая экономика, низкоуглеродная трансформация экономики, энергетический сектор, ископаемое топливо, возобновляемые источники энергии, риски, углеродное регулирование, углеродоемкость

Короткий адрес: https://sciup.org/149143267

IDR: 149143267 | УДК: 338/9:662.767 | DOI: 10.24158/tipor.2023.10.19

Текст научной статьи Риски энергетического сектора России в условиях низкоуглеродной трансформации мировой экономики

Энергетический сектор играет ключевую роль в функционировании как национальной, так и мировой экономики. Начиная с 1900-х гг., отмечается неуклонный рост мирового потребления энергии: 1900–1950 гг. – в 2,3 раза; 1950–2000 гг. – в 4,3; 2000–2022 гг. – в 1,5 раза1. Это обусловлено прежде всего увеличением объемов использования ископаемого топлива (нефти, газа и угля).

После спада, вызванного пандемией Covid-19 в 2020 г., в 2021 г. производство первичной энергии в мире выросло до рекордных объемов в истории, причем большая часть роста приходилась на страны с развивающейся экономикой. При этом увеличение спроса на первичную энергию в 2022 г. составило всего 1,1 % по сравнению с 5,5 % в 2021 г., а потребление ее выросло во всех регионах, кроме Европы (–3,8 %) и СНГ (–5,8 %), и по отношению к ископаемому топливу выразилось в 82 %. Использование возобновляемых источников энергии во всем мире растет рекордными темпами2.

Невозобновляемые источники энергии рассредоточены в мире неравномерно, то есть у одних стран существует возможность их добывать, использовать в качестве энергосырья и экспортировать излишки, а другие вынуждены их импортировать, что с учётом волатильности цен на мировых сырьевых рынках и геополитической нестабильности создаёт дополнительные риски для должного энергообеспечения национальной экономики таких государств. Это несёт угрозу их энергетическому суверенитету и может препятствовать развитию промышленного производства. Помимо прочего, добыча, переработка транспортировка и использование некоторых видов ископаемого топлива могут быть потенциально опасны, что обусловлено их физическими и химическими свойствами.

С интенсификацией глобального изменения климата некоторые страны столкнулись с серьезными экологическими кризисами, вызванными смещением теплового баланса планеты. Особенно заметно это стало в последние десять лет (2014–2022 гг.) (Стратегии предпринимательства: бизнес-экосистемы, реальные ценности, общество …, 2023), а 2023 г. оказался самым теплым в истории наблюдений, как сообщила Всемирная метеорологическая организация ООН3. По прогнозам экспертов агентства ООН, существует вероятность того, что глобальные средние температуры повысятся более чем на 1,5oC уже к 2024 г.4

Выделяют четыре основных категории антропогенных выбросов парниковых газов: в энергетике, промышленности, транспорте и выбросы, связанные с энергопотреблением зданий и сооружений. При этом в последние годы, несмотря на проводимую многими странами климатическую политику, тенденция к их росту остается достаточно стабильной. В 2022 г. энергетический сектор стал крупнейшим источником глобальных выбросов двуокиси углерода из ископаемого топлива – в атмосферу попало 14,65 Гт CO 2 , а это около 39 % от общего объема загрязнения5.

Таким образом, в XXI в. энергетический сектор столкнулся со сложными и масштабными проблемами, которые отражаются на развитии мировой экономики и общества, а именно:

– неравномерное распределение поставок энергии между странами продолжает создавать риски энергетической безопасности для отдельных государств;

– использование существующей модели энергообеспечения человечества является экологически неустойчивым, а рост потребления энергии осложняет переход от ископаемого топлива к низкоуглеродным ее источникам. По оценкам Института энергетики (EI), при таких темпах снижения потребления ископаемого топлива пройдет почти 200 лет, прежде чем оно достигнет нуля6.

Решение обозначенных проблем является предметом широкого обсуждения как в научных кругах, так и на заседаниях международных организаций в сфере энергетики (МЭА, МЭФ, IRENA и др.). В большинстве исследований низкоуглеродная трансформация экономики (когда выбросы парниковых газов равны их поглощению) рассматривается в рамках четвертого энергетического перехода, основой которого является возобновляемая энергетика, снижение энергоемкости экономики, уменьшение в энергобалансе углеводородных ресурсов (Мудрецов, Прудникова, 2022). Энергопереход тем или иным образом фигурирует в повестке дня большинства международных площадок, таких как G7 и G20, ООН и его структурных подразделений (ЮНЕП, ЭКОСОС, ЮНКТАД и др.), ОПЕК, БРИКС и т.д. Во всем мире поддержка курса «Net Zero by 2050» приобретает черты обязательного условия любой конкурентоспособной экономики, при этом подразумевается поэтапный отказ от углеводородных энергоресурсов, а также использование административных и экономических мер углеродного регулирования. Набирает обороты корпоративная активность: 75 % крупнейших мировых компаний имеют планы по достижению углеродной нейтральности к 2050 г., согласно отчету инициативы Climate Action 100+ за 2023 г., который охватывает крупнейшие компании, осуществляющие около 80 % глобальных выбросов парниковых газов1.

Современные ориентиры низкоуглеродной трансформации мировой экономики и требования сокращения углеродного следа топливно-энергетического комплекса создают дополнительные угрозы и риски для нефтегазовых экономик. В России энергетическая отрасль является значимой для национальной экономики: страна является крупным производителем, потребителем и экспортером всех видов углеродных энергоресурсов и электроэнергии. Россия владеет доказанными мировыми запасами 6,2 % нефти, 19,1 % – газа, 15,2 % – угля, играя важную роль в мировой добыче нефти (11,5 %), газа (17,6 %) и угля (5,4 %)2.

В 2022 г. топливно-энергетический сегмент столкнулся с рядом трудностей. Санкционное давление вынудило отечественных поставщиков энергоносителей быстро диверсифицировать экспортные потоки, чтобы сохранить объемы производства на прежнем уровне, избежав значительных затрат. Также после ухода с рынка западных компаний игрокам отрасли пришлось искать альтернативу импортному оборудованию и комплектующим. К середине 2023 г. в список крупнейших импортеров российского угля вошли: Китай (46 %), Индия (19 %), Южная Корея (12 %); нефти – Китай (51 %), Индия (36 %), страны Евросоюза (8 %); сжиженного природного газа (СПГ) – страны Евросоюза (53 %), Китай (20 %) и Япония (15 %). Крупными импортерами сжиженного нефтяного газа стали: Турция (50 %) и страны Евросоюза (42 %); нефтепродуктов – Турция (24 %), Китай (12 %), Саудовская Аравия (10 %), трубопроводного газа – страны Евросоюза (43 %), Турция (27 %) и Китай (21 %).3

В настоящее время одним из основных рисков для российских компаний в контексте климатической повестки является ценообразование на выбросы углерода и соответствующие программы его регулирования, направленные на сокращение выбросов парниковых газов, которые вводятся странами, импортирующими российские энергетические товары. Отрасли с высокой уг-леродоемкостью и экспортом своей продукции становятся приоритетными объектами для такого управления (Сергеева, 2023). В начале 2023 г. углеродное регулирование в виде систем торговли квотами (ETS) и налогов охватывало 39 национальных и 33 субнациональных юрисдикций. Выстраивается новая концепция международных отношений и общемирового управления в части экологизации энергетического сектора экономики (Варнавский, 2023).

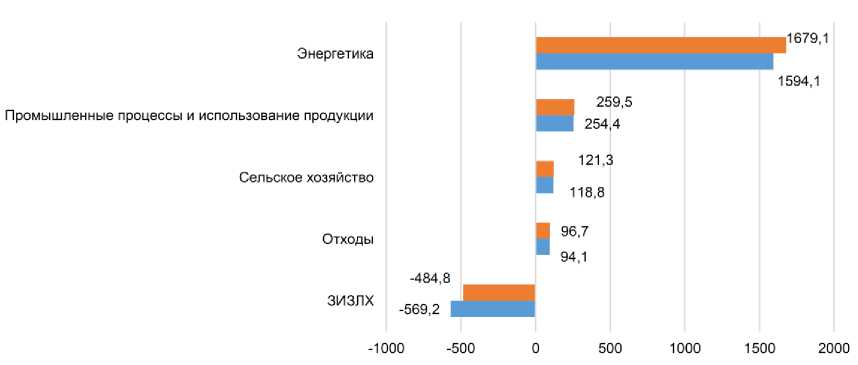

Как показывают исследования, Россия входит в пятерку крупнейших источников выбросов парниковых газов с показателем 4 % (на первом месте находится Китай (27 %), на втором – США (11 %), на третьем – Европа (7 %), на четвертом – Индия (7 %))4. Углеродоемкость российской экономики является одной из самых высоких в мире. В структуре выбросов парниковых газов в нашей стране доминирует энергетический сектор, доля которого в 2021 г. составляла 77,9 % – 1679,1 млн т (рис. 1).

Процесс декарбонизации в стране и нефтегазовом секторе значительно отстает от международных практик, что снижает возможности сотрудничества России с другими мировыми игроками в сфере энергетики (Саитова и др., 2022). Доля выбросов парниковых газов отечественных предприятий нефтегазовой отрасли в суммарных выбросах почти в два раза выше, чем в среднем по миру5. Однако углеродоемкость российской электроэнергии, учитывая теплофикацию, находится примерно на 15 % ниже аналогичного общемирового показателя. Более того, в нашей стране широко применяются безуглеродные источники генерации, такие как атомные и гидроэлектростанции, а также возобновляемые источники энергии, которые в совокупности составляют примерно 40 % от общего объема производства электричества. Использование такой низ-коуглеродной энергии предоставляет определенные преимущества российским экспортерам. Однако, согласно оценкам Минэкономразвития, в период с 2020 по 2025 гг. имеющийся запас исчерпается, и к 2035 г. отечественная электроэнергия станет примерно в 2,5–3,5 раза более углеродоемкой, чем в мире, учитывая активную трансформацию мирового энергобаланса в пользу возобновляемых источников1.

-

■ 2021 -2020

Рисунок 1 – Выбросы парниковых газов в России в 2020–2021 гг. по секторам (в млн т эквивалента CO 2 ) 2

Figure 1 – Greenhouse Gas Emissions in Russia in 2020–2021 by Sectors (In Million Tonnes of CO 2 Equivalent)

На текущий момент к наиболее значимым рискам энергетического сектора России в условиях низкоуглеродной ориентации мировой экономики относятся:

-

– геополитическая неопределённость и необходимость переформатирования мировых энергопотоков;

-

– сокращение объемов глобальных рынков невозобновляемых источников энергии и рост международной конкуренции;

-

– возрастание степени изоляции России в мировой экономике, потеря преимуществ международного разделения труда для развития страны;

-

– падение конкурентоспособности отечественной экономики, уменьшение рентабельности её энергетического сектора из-за высокой углеродоемкости ископаемого топлива;

-

– снижение геополитического потенциала России, потеря лидерских позиций при участии в региональных экономических союзах.

Чтобы активно реагировать на серьезную ситуацию с сокращением выбросов углерода, Россия приняла на себя обязательства уменьшить продуцирование парниковых газов на уровне 70 % от показателя 1990 г. к 2030 г. и выйти на углеродно-нейтральный путь развития к 2060 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.09.2019 № 1228 «О принятии Парижского со-глашения»3 и указом Президента от 04.11.2020 № 666 «О сокращении выбросов парниковых га-зов»4. С этого момента в национальном законодательстве происходят изменения, которые приравнивают выбросы парниковых газов в атмосферу к негативному воздействию на окружающую среду.

В 2021 г. утверждена Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г.1 В документе заложены два сценария декарбонизации российской экономики – инерционный и целевой, которые отличаются наборами мер. Правовые основы национального углеродного регулирования заложены Федеральным законом «Об ограничении выбросов парниковых газов» от 02.07.2021 № 296–ФЗ2. Оно направлено на минимизацию негативного влияния производств через сокращение выбросов парниковых газов, в том числе посредством реализации климатических проектов, верифицированным результатом которых являются углеродные единицы (УЕ), и квотирования объема допустимых выбросов (в настоящее время – в рамках эксперимента). В целях реализации положений Федерального закона № 296–ФЗ3 нормативными актами Правительства Российской Федерации также урегулированы вопросы создания и ведения реестра выбросов парниковых газов, предоставления и проверки отчетов о выбросах парниковых газов, выпуска УЕ и проведения операций с ними в реестре УЕ, тарификации оказываемых оператором реестра УЕ услуг4.

Недостатком правовой базы низкоуглеродного развития России является фрагментация государственных требований по экологизации производства, отсутствие правил ценообразования на CO 2 и системы бенчмаркинга по удельным выбросам парниковых газов. Регуляторам целесообразно сформировать климатическую стратегию, содержащую более амбициозные цели, а также разработать комплексную программу по снижению эмиссии парниковых газов в нефтегазовом секторе (включая стратегию сокращения эмиссии метана). Эти документы должны содержать разнообразные инструменты. При этом важно разработать механизмы, обеспечивающие измерение выбросов, чтобы иметь возможность объективного сравнения полученных результатов с данными бенчмаркинга других стран и совершенствовать технологические процессы.

Движение России в сторону низкоуглеродной трансформации энергетики на данный момент только набирает обороты, и традиционные источники энергии по-прежнему более эффективны с экономической точки зрения. Для предприятий выгоднее модернизировать существующие энергомощности, работающие на традиционном углеводородном топливе, а для развития возобновляемой энергетики требуются инструменты и механизмы поддержки на государственном уровне. Кроме того, в условиях санкционных ограничений мотивация к приобретению технологий и мощностей, необходимых для развития низкоуглеродной энергетики, остается ограниченной.

Изменение направления экспорта в сторону азиатских стран, проводящих менее требовательную климатическую политику, а также санкционные ограничения уменьшают для России вызовы, связанные с введением трансграничного энергетического регулирования. Однако не стоит отказываться от политики снижения углеродного следа, так как это позволит поддерживать конкурентоспособность российского экспорта.

Следует выделить основные направления развития энергетического сектора нашей страны, позволяющие снизить риски низкоуглеродной трансформации экономики: повышение эффективности использования энергии, развитие российских технологий для использования возобновляемых источников, использование распределенной энергетики, цифровизации и экологически чистого водорода, разработка и применение технологий улавливания, хранения и использования углерода.

Стремительная переориентация генерации энергии в России в пользу возобновляемых источников энергии невозможна в краткосрочной перспективе. В то же время атомные и водородные технологии, которыми обладает Россия, позволят менее затратно осуществить энергетическую трансформацию. При этом следует придерживаться экономически обоснованного и взвешенного подхода в вопросах декарбонизации энергетической системы, максимально используя преимущества России в традиционных сферах экономики и накопленный потенциал.

Список литературы Риски энергетического сектора России в условиях низкоуглеродной трансформации мировой экономики

- Варнавский В.Г. Трансграничное углеродное регулирование Евросоюза: новый инструмент глобального управления // Мировая экономика и международные отношения. 2023. Т. 67, № 1. С. 5-15. https://doi.org/10.20542/0131-2227-2023-67-1-5-15.

- Мудрецов А.Ф., Прудникова А.А. Традиционные и зеленые источники энергии: проблемы и перспективы развития в условиях глобальной декарбонизации // Проблемы рыночной экономики. 2022. № 1. С. 159-168. https://doi.org/10.33051/2500-2325-2022-1-159-168.

- Саитова А.А., Ильинский А.А., Фадеев А.М. Сценарии развития нефтегазовых компаний России в условиях международных экономических санкций и декарбонизации энергетики // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2022. Т. 25, № 3 (77). С. 134-143. https://doi.org/10.37614/2220-802X.3.2022.77.009.

- Сергеева Н.В. Углеродный налог: перспективы применения и вызовы для российской экономики // Экономика. Налоги. Право. 2023. Т. 16, № 3. С. 138-143. https://doi.org/10.26794/1999-849X-2023-16-3-138-143.

- Стратегии предпринимательства: бизнес-экосистемы, реальные ценности, общество / науч. ред. А.В. Шаркова. М., 2023. 473 с. https://doi.org/10.29030/978-5-394-05226-2-2022.