Ритмологическая и временная поливариантность Tragopogon orientalis L. (Asteraceae)

Автор: Кононова Ольга Анатольевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

В ходе изучения онтогенеза Tragopogonorientalis в луговых фитоценозах Вологодской области установлена ритмологическая и временная гетерогенность прегенеративных онтогенетических состояний особей. Выявлено две подгруппы проростков и ювенильных растений, формирующихся под влиянием экологических факторов - абиотических условий в местах произрастания вида. Наиболее важными среди них являются освещение, состав и влажность почвы.

Вологодская область, онтогенез, онтогенетические состояния (группы), ритмологическая и временная поливариантность, экологические факторы (условия)

Короткий адрес: https://sciup.org/146116690

IDR: 146116690 | УДК: 582.998

Текст научной статьи Ритмологическая и временная поливариантность Tragopogon orientalis L. (Asteraceae)

Введение. Tragopogon orientalis (козлобородник восточный) -двулетнее стержнекорневое монокарпическое растение из семейства Asteraceae. Это бореальный восточноевропейско-сибирский вид (Орлова, 1993), произрастающий в Европе, на севере Средней Азии, Монголии, Сибири, Дальнем Востоке (Флора Сибири, 1987). В Вологодской области данный вид находятся близь северной границы своего ареала, по этой причине внесён в список видов, нуждающихся на её территории в биологическом контроле (Постановление..., 2015). В Вологодской области он выявлен в шести районах (Орлова, 1993; Кононова, 2014). Обитает на лугах, лесных полянах, в лесах, луговых степях (Флора Сибири, 1987), заселяет синантропизированные участки (сенокосные угодья), а также заброшенные синантропные - бывшие пашни (Кононова, 2014). Вид является хорошим кормовым и медоносным растением, издавна применяется в народной медицине как антисептическое, ранозаживляющее, противоцинготное и мочегонное средство (Махлаюк, 1992; Кощеев, 1994).

Исследование онтогенеза Т. orientalis является актуальной задачей, так как у данного вида он ранее не изучался. Известно, что для многих растений характерно явление мультивариантности онтогенетических состояний, играющее большое значение в регуляции состава и численности ценопопуляций (Воронцова, Заугольнова,

1978). Каждая онтогенетическая группа может включать разнообразные виталитетные, биоморфологические, ритмологические и другие подгруппы (Жукова, 2001).

Методика. В основу работы легли материалы наблюдений, проведённых в течение полевых сезонов 2013-2016 гг. в луговых сообществах бассейна верхнего течения р. Северная Двина в Великоустюгском районе Вологодской области. Исследовано две ценопопуляции Т. orientalis. Одна из них (ЦП 1) расположена на 1 террасе правого берега реки (на высоте 109 м над уровнем моря) в сообществе суходольного разнотравно-злакового луга в окрестностях дер. Слободы (60°44'89"с. ш.; 46°28'33"в. д.). Другая ценопопуляция (ЦП 2) находится на 111 террасе (на высоте 50 м над уровнем моря) в сообществе пойменного разнотравно-злакового луга в окрестностях дер. Павшино (60°48'86"с. ш.; 46°27'07"в. д.). Исследование возрастного состава проводилось на площадках размером 1м2, заложенных в каждом сообществе по 30 штук. Всего изучено 244 особи. Наблюдения и сбор живого и гербарного материала проводились с мая по октябрь. Структурные особенности растений изучались с помощью полевой и бинокулярной луп. Для измерения морфометрических показателей была использована линейка (ГОСТ 17435-72), фотографирование проводилось цифровым фотоаппаратом Canon Power Short А495, определение координат - навигатором Garmin nuvi 1310. Исследование становления жизненной формы Т. orientalis в онтогенезе проводилось по общепринятым методикам Т.А. Работнова (1950) и И.Г. Серебрякова (1964). При описании онтогенеза использована периодизация А.А. Уранова (1975).

Результаты и обсуждение. В онтогенезе Т. orientalis было выделено три периода: латентный, прегенеративный, генеративный. Онтогенез неполночленный, так как постгенеративный период не выражен (после завершения плодоношения растения сразу отмирают).

Латентный период. Плоды Т. orientalis - семянки длиной около 1 см., шириной 0,2 см, коричневые или бурые, веретеновидной, слегка изогнутой формы, немного бугорчатые, с носиком, равным по длине семянке, заканчивающимся хохолком (рис. 1).

Абсолютный вес 1000 свежесобранных семян (без хохолка) в среднем составляет 7-8 г (Кононова, 2014). Созревают семена в конце июня - начале июля, благодаря высоким аэродинамическим качествам на открытом пространстве (в условиях пойменного луга) разносятся ветром на расстояние нескольких км. На суходольном лугу, покрытом на 30-50% древесным подростом Pinus sylvestris L. и Picea abies (L.) Karst, высотой 0,7-2,5 метра, дальность перелёта семян составляет 3-4 метра.

Рис. 1 . Семянки Т. orientalis.

Рис. 2 . Проросшие семена Т. orientalis.

Семена из разных растительных сообществ гетерогенны. Семена, собранные на суходольном лугу, обладают физиологическим покоем, семена с пойменного луга - нет. Экспериментально установлено что, уже в начале августа всхожесть семян с пойменного луга равна 44%, к концу ноября она повышается до 56%. Семена, собранные с суходольного луга, начинают прорастать только в ноябре, их всхожесть при этом составляет 4%. Условия произрастания в этих сообществах различаются тем, что пойменный луг ежегодно затопляется в период весеннего паводка, за время которого находящиеся на почве, не проросшие осенью, семена Т. orientalis замываются слоем ила и песка, что затрудняет их весеннее прорастание или делает его невозможным. На скошенном пойменном лугу в период дождей в конце лета и осенью создаются благоприятные для прорастания семян и развития проростков условия: достаточно света, влаги, песчаная почва с низкой кислотностью (рН=6,0±0,1). Согласно экологическим шкалам Г. Эленберга (1991) Т. orientalis относится к светолюбивым растениям (7 ступень по шкале освещенности), которые избегают сухие (5 ступень по шкале влажности) и кислые (7 ступень по шкале кислотности) почвы. На суходольном лугу благоприятные для развития семян и всходов условия создаются только весной (в конце апреля - начале мая). Этот луг не скашивается, поэтому в конце лета на нём создаются густые заросли травы. В отличие от пойменного, на нём тяжелосуглинистая почва с высокой кислотностью (рНсол=4,0±0,1). Таким образом, в одних естественных сообществах, в зависимости от складывающихся в них абиотических условий (освещённости, состава и влажности почвы), семена Т. orientalis способны прорастать без периода покоя в августе-октябре, в других - после зимнего покоя в конце апреля -начале мая.

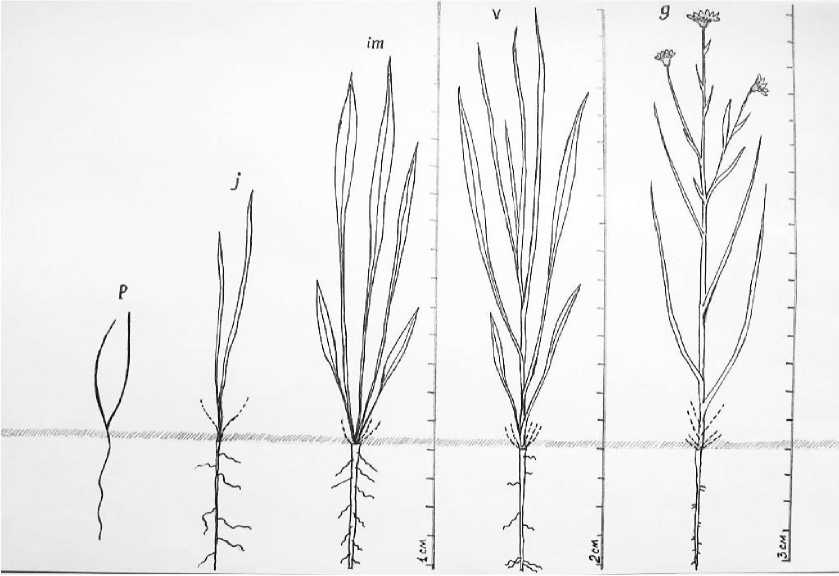

Прегенеративный период. Проростки (р). Прорастание семян надземное, гипокотилярное, главный корень хорошо отличим от красноватого гипокотиля (рис. 2). В лаборатории проростки появляются на 4-7 день после посева семянок. Это небольшие растения с двумя семядольными листьями нитевидной формы длиной 2-5 см и шириной 0,1 см. Основания семядолей закрывают находящуюся между ними верхушечную почку. Главный корень имеет длину до 3 см, боковые корни отсутствуют.

В естественных условиях формируется две подгруппы проростков: озимые и яровые. Озимые проростки появляются на пойменном лугу в августе-сентябре, яровые проростки появляются на суходольном лугу в конце апреля - начале мая. Наблюдаемая ритмологическая поливариантность в появлении всходов, по всей вероятности, возникла у Т. orientalis с целью сохранения самоподдержания его ценопопуляций в сложившихся условиях произрастания. Она позволяет растениям избегать неблагоприятные абиотические воздействия, связанные с сезонными изменениями в природе. На суходольном лугу лучше условия для выживания проростков в весеннее время, на пойменном лугу - в конце лета и осенью.

Продолжительность жизни озимых и яровых проростков одинакова - 1-1,5 месяца. Затем семядоли отмирают, и растение переходит в ювенильное состояние.

Ювенильные растения (j) формируют розеточный побег с 2-3 настоящими листьями злаковидной формы длиной 5-8см., шириной 0,1см., главный корень длиной 5-6 см с боковыми корнями 1 порядка (рис. 3, j). На заливном лугу проростки вступают в ювенильное состояние в сентябре-октябре и в этой стадии зимуют. На суходольном лугу ювенильное состояние наступает в конце мая и длится около 2-х недель (до середины июня). Таким образом, ритмологическая поливариантность в появлении проростков способствовала возникновению у Т. orientalis временной поливариантности (поливариантности по темпам развития). В ходе изучения онтогенеза выявлено две подгруппы ювенильных растений. Продолжительность ювенильного состояния у одной из них - 2 недели (в случае весеннего появления всходов). У другой подгруппы ювенильная стадия длится до 9-ти месяцев (при озимом прорастании семян).

Имматурное состояние (im) начинается с изменения формы листовой пластинки (рис.3, im). Лист имматурного типа имеет обратно-узколанцетную форму, он расширен в верхней трети листа до 0,3-0,8 см. Растения имеют розеточный побег с 4-10 листьями длиной 10-50 см с хорошо заметной центральной жилкой. В этом состоянии начинается утолщение главного корня, его длина составляет 6-17 см., боковые корни ветвятся до 1 порядка. В имматурное состояние и яровые, и озимые особи вступают в конце мая - середине июня. За этот период происходят только количественные изменения в строении надземной и подземной частей растения: увеличивается число листьев в розетке и их длина, главный корень утолщается до 1 см. В этой стадии растения остаются до первых заморозков, затем зимуют и непродолжительное время пребывают в имматурном состоянии весной. Общая продолжительность этого состояния приблизительно 1 год.

Рис. 3 . Возрастной ряд Т. orientalis-. р - проросток, j - ювенильное растение, im - имматурное растение, g - генеративное растение. Пунктиром изображены отмершие листья, штриховкой указан уровень почвы.

Виргинилъное состояние (v) наступает спустя месяц после начала весенней вегетации (середина-конец мая). Побег розеточного типа сменяется ортотропным с узколанцетными, заостренными на верхушке и стеблеобъемлющими в основании листьями (pnc.3,v). Нарастание побега - акромоноподиальное (длина междоузлий возрастает снизу вверх). Стебель длиной 11-15 см обычно слабо различим среди листьев. Наряду с узколанцетными в его нижней части продолжают сохраняться обратно-узколанцетные листья имматурного типа (расширенные в верхней части). Высота растений в этом состоянии - 30-50 см. Главный корень веретеновидный, но в случае повреждения верхушки корнеедами он раздваивается. Его толщина у основания составляет 0,7-1 см., длина 15-20 см, боковые корни ветвятся до 1 порядка. Это состояние длится 1-2 недели, в конце мая -начале июня растения вступают в генеративную стадию.

Генеративный период не подразделяется на состояния, он длится около 1,5-2-х месяцев. Генеративные растения (g) имеют ветвистый стебель высотой 35-100 см, несущий от 3-х до 10-ти корзинок диаметром 4-7 см (рис. 3, g). По нашим наблюдениям в условиях Вологодской области период цветения Т. orientalis длится с середины до конца июня. Плодоношение начинается в первых числах июля и завершается полным рассеиванием семянок к 20 июля, после чего растения отмирают.

Заключение. Проведённое исследование свидетельствует о том, что длительность онтогенеза козлобородника восточного в разных экологических условиях в пределах одной природной зоны может варьировать от 1 года 3-х месяцев до 1 года 10-ти месяцев. Причиной разной продолжительности онтогенеза Т. orientalis служит ритмологическая поливариантность в появлении проростков и временная поливариантность ювенильной возрастной группы. Данные виды поливариантности формируются под влиянием абиотических условий в местах произрастания вида - освещения, состава и влажности почвы.

RHYTMOLOGY AND TIME POLYALTERNATIVENESS

OF TRAGOPOGONORIENTALISE. (ASTERACEAE) (VOLOGDA REGION, RUSSIA)

Syktyvkar State University, Syktyvkar

We describe the rhythmology and time polyalternativeness of pregenerative ontogenetic states of Tragopogon orientalis, studied in the meadow phytocenoses of Vologda Region. We identified two subgroups of seedlings and juvenile plants formed under the influence of environmental factors: abiotic conditions of particular habitats. The most significant among them are the lighting, composition and moisture of the soil.

Кононова О.А. Ритмологическая и временная поливариантность Trapogon orientalis L. (Asteraceae) / O.A. Кононова// Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2017. № 1. С. 168-174. '

Список литературы Ритмологическая и временная поливариантность Tragopogon orientalis L. (Asteraceae)

- Воронцова Л.И., Заугольнова Л.Б. 1978. Мультивариантность развития особи в течение онтогенеза и её значение в регуляции численности и состава ценопопуляции растений//Журн. общ. биол. № 4. С. 555-562.

- Жукова Л. А. 2001. Популяционно-онтогенетическое направление в России//Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. 106. Вып. 5. С. 17-24.

- Кононова О.А. 2014. Оценка состояния природных ценопопуляций Tragopogon orientalis L. (Asteraceae) в условиях Вологодской области//Вестн. Башкирского ун-та. Серия: Биология. Т. 19. № 2. С. 464-469.

- Кощеев А.К., Кощеев А.А. 1994. Дикорастущие съедобные растения. М.: Колос. 108 с.

- Махлаюк В.П. 1992. Лекарственные растения в народной медицине. М.: Нива России. С.162-163.

- Орлова Н.И. 1993. Конспект флоры Вологодской области. Высшие растения//Труды СПб общ-ва естествоисп. Т. 77. Вып. 3. С. 97.

- Постановление правительства Вологодской области № 125 от 24.02.2015 «Об учреждении Красной книги Вологодской области». . Режим доступа: http://vologda-oblast.ru/dokumentyzakony_i_postanovleniya/postanovleniya_ pravitelstva/393552, свободный. Язык рус. (дата обращения: 03.04.2015).

- Работнов Т.А. 1950. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах//Тр. БИН АН СССР. Сер. 3. Геоботаника. М.; Л.: Изд-во АН СССР. Вып. 6. C. 77-204.

- Серебряков И.Г. 1964. Жизненные формы высших растений и их изучение//Полевая геоботаника. М.; Л.: Наука. Т. III. С.146-205.

- Уранов А.А. 1975. Возрастной спектр фитоценопопуляций как функция времени и энергетических волновых процессов//Биол. науки. № 2. С. 7-34.

- Флора Сибири. 1987. Т. XIII. М., Л.: Изд-во АН СССР. 248 с.

- Ellenberg H., Weber H. E., Düll R., Wirth V., Werner W., Paulissen D. 1991. Zei-gerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa//Scripta Geobot. Bd. 18. 248 s.