Ритуальные комплексы восточного ареала пахомовской культуры на памятнике Тартас-1 (Обь-Иртышская лесостепь)

Автор: Молодин В.И., Наглер А., Хансен С., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ефремова Н.С., Новикова О.И., Мыльникова Л.Н., Васильев С.К., Васильева Ю.А., Ковыршина Ю.Н., Кудинова М.А., Мосечкина Н.Н., Ненахов Д.А., Нестерова М.С., Сальникова И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521858

IDR: 14521858

Текст статьи Ритуальные комплексы восточного ареала пахомовской культуры на памятнике Тартас-1 (Обь-Иртышская лесостепь)

Всё, что непонятно, то культовое.

Г. Чайлд

С момента открытия памятника Тартас-1 прошло 10 лет [Молодин и др., 2003, с. 441-446]. За эти годы здесь было исследовано 518 разновременных и разнокультурных захоронений, включающих памятники усть-тартасской, одиновской, кротовской, позднекротовской, андроновской, ирменской, пахомовской культур эпохи бронзы, а также на завершающей стадии гунно-сарматского, древнетюркского времени и кыштовской культуры позднего средневековья.

За прошедший полевой сезон было вскрыто 26 захоронений. Особый интерес представляют собой два ритуальных комплекса эпохи поздней бронзы (восточный ареал пахомовской культуры), исследованных в этом году на памятнике.

Один из них приурочен к ЮВ краю мыса коренной террасы правого берега р. Тартас, на котором расположен памятник.

Второй расположен примерно в 30 м к северу от первого, в глубине террасы. Важно отметить, что керамика пахомовского типа встречается в культурном слое в пространстве между ними. Не исключено поэтому, что наше деление на два комплекса может быть условным.

Первый объект представлял собой скопление фрагментов керамики, обожженных костей и зубов лошади и коровы, залегающих компактным скоплением. Особое место занимает найденный здесь же бронзовый наконечник копья с прорезанным пером. Наиболее близкой аналогией по организации сакрального пространства можно считать жертвенное место сузгунской культуры Хутор Бор-1 [Труфанов, 1983, с. 63–66, рис. 2].

От второго комплекса до нас дошло значительно больше информации, позволяющей предложить реконструкцию объекта и, в первом чтении, представить его семантическую нагрузку.

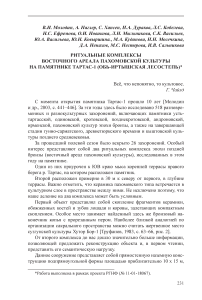

Данное сооружение представляет собой прямостенную наземную конструкцию подпрямоугольной формы площадью приблизительно 10 x 15 м, около 150 кв. м. Об этом свидетельствует прекрасно прослеживаемая система столбовых ям, расположенных по периметру конструкции (рис. 1). Менее отчетливо читаются два ряда столбовых ям в центральной части конструкции. Тем не менее, наличие опорных столбов внутри помещения не вызывает каких-либо сомнений. В центральной части сооружения выявлены три прокала овальной формы, вероятно остатки костров.

Внутри помещения, а также за его пределами, вероятно, вплотную примыкая к стене, располагалась серия ям, связанная с обрядовой или хозяйственной деятельностью человека, поскольку содержит культурные остатки. Все эти ямы имеют, как правило, аморфную форму. Кроме того, они различны по глубине, часто с достаточно сложной конфигурацией дна. В ямах обнаружены остатки мясной и рыбной пищи, фрагменты раздавленных сосудов и некоторые находки, о которых следует сказать особо. Выполненные определения костей и зубов животных показывают, что доминирующая их доля принадлежит лошади и корове*. Чрезвычайно важно, что вместе со скоплением костей коровы, в непосредственной близости от ям № 532–535, обнаружены фрагменты тазовых костей человека. Данные находки человеческих костей в пределах комплекса являются не единственными, что позволяет интерпретировать их как остатки жертвоприношений. Мы имеем в виду, вероятно, относящуюся к комплексу и маркированную нами как захоронение № 517 небольшую, овальной формы, яму, в заполнении которой вместе с фрагментами пахомовской керамики обнаружена пяточная кость взрослого человека. Кроме этого, найдена чешуя рыб, принадлежащая, по-видимому, щуке (не исключено, что первоначально это были чучела рыб, включающие головы и шкурки, поскольку кости скелетов отсутствуют).

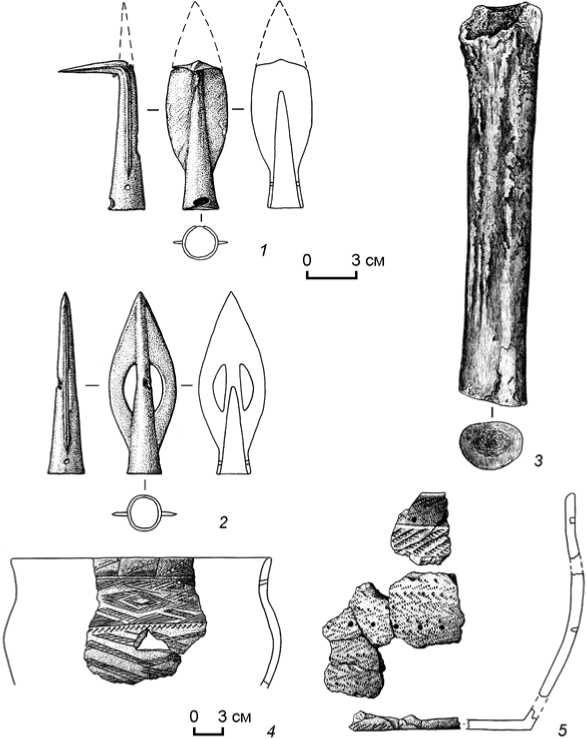

Культурно диагностирующей и наиболее массовой находкой являются фрагменты керамики пахомовского типа. Это не раздавленные сосуды, но зачастую крупные их фрагменты, позволяющие реконструировать всё изделие (рис. 2, 4, 5 ). Без учета полной обработки керамического комплекса можно констатировать, что сосуды отчетливо делятся на две группы. Первая, доминирующая, представлена плоскодонной гребенчато-ямочной посудой горшковидной формы, весьма напоминающая сузгунскую. Вторая – андроноидная, приближающаяся к андроновской (федоровской) и близкая к ней по «нарядной», меандровидной орнаментации. Встречаются и фрагменты синкретичные по форме (имеющие уже устойчивую позднебронзовую форму) и орнаменту, где имеет место сочетание на одном сосуде (на разных его участках) обеих традиций.

Все вышесказанное позволяет видеть абсолютные аналогии полученной керамике с посудой пахомовской культуры, с той лишь, пожалуй, разницей, что на пахомовских поселенческих памятниках, по данным

керамики □ фрагмент литейной формы • фрагмент тигля (глина) ♦ отщеп (камень) А КОСТИ животных г зуб животного (лошадь?) — скребок (камень) ♦ скопление костей рыбы » наконечник копья (бронза) • кости человека д орудие (кость)

Рис. 1. Могильник Тартас-1. Ритуальный комплекс № 2.

О.Н. Корочковой, доминирует «нарядная», т.е. андроноидная керамика [2010, с. 56–60].

В правобережном Прииртышье ближайшие аналогии данному керамическому комплексу мы находим на недавно открытом и исследованном В.В. Бобровым поселении Ложка-6 [Бобров, Моор, 2011, с. 139–141, рис. 1], а также на могильнике восточного варианта пахомовоской культуры Старый Сад [Молодин, Нескоров, 1992, с. 93–97].

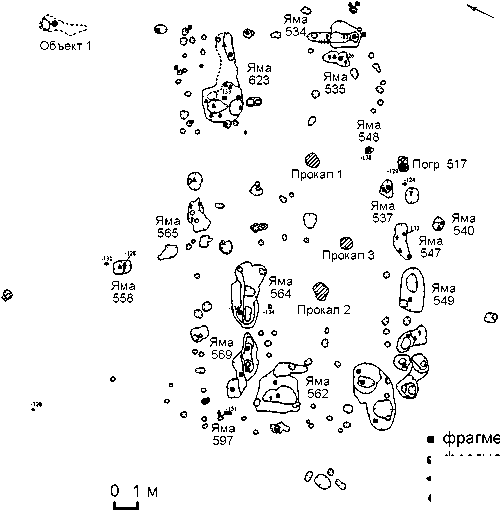

Специфической деталью выявленных комплексов является наличие в обоих случаях бронзовых наконечников копий (или дротиков) (рис. 2, 1, 2 ). Оба наконечника - втульчатые. Они имеют короткую резко расширяющуюся к основанию втулку и двухлопастное перо, в первом случае прорезное, во втором – сплошное. Весьма вероятно, что помещение наконечников в сооружение имеет определенную семантическую нагрузку. Аналогичные наконечники характерны для западносибирских культур, для памятников конца бронзового века [Матющенко, 1974, рис. 25].

Рис. 2. Находки из ритуальных комплексов могильника Тартас-1.

1 – бронзовый наконечник копья из ритуального комплекса № 2;

2 – бронзовый наконечник копья из ритуального комплекса № 1;

3 – костяной предмет; 4, 5 – керамика из ям ритуального комплекса № 2.

Выраженной особенностью второго комплекса являются обломки трех литейных тиглей и фрагменты глиняной литейной формы, вероятно, для отливки копья с прорезным пером, что позволяет видеть семантическую связь иррациональных ритуалов с бронзолитейной деятельностью. Устойчивые связи культовых комплексов и следов металлообработки прослежены в синхронных и более ранних памятниках Прииртышья и Зауралья [Сальников, 1949, с. 94-95; Эдинг, 1940, с. 14; Труфанов, 1983, с. 66]. Причем, в некоторых случаях отмечается практически такой же набор инвентаря, включая копья ананьинского типа [Сальников, 1949, с. 95].

Из других находок обращает на себя внимание костяной предмет, представляющий собой кость ноги животного с аккуратно отпиленными эпифизами, возможно, предназначенный для каких-то сакральных действий (рис. 2, 3 ).

Таким образом, перед нами, скорее всего, ритуальный комплекс пахо-мовской культуры, несомненно, представляющий собой уникальное явление не только для данной культуры, но и для эпохи поздней бронзы Западно-Сибирского региона в целом.

Уместно предположить, что к святилищу могут иметь непосредственное отношение примыкающий к сооружению с севера выраженный ряд вторичных захоронений своеобразных по своей погребальной практике и инвентарю.

Несмотря на то, что надежные выделения критериев древних святилищ остаются не определенными [Савинов, 2007, с. 88], рассматриваемые комплексы резко отличаются по ряду параметров от поселенческих. Вместе с тем они имеют несомненную специфику по сравнению с западносибирскими памятниками подобного рода, выделяемыми исследователями для Западно-Сибирского региона, в том числе для эпохи финальной бронзы [Потемкина, 2007, С. 197–222]. Данное обстоятельство лишний раз демонстрирует, по-видимому, значительную вариативность подобных центров, чрезвычайно малую источниковую базу, позволяющую служить некими эталонами для надежного и обоснованного выделения подобных объектов.

Тем не менее, специфика исследованных на памятнике Тартас-1 ритуальных комплексов (или комплекса?), с нашей точки зрения, очевидна для того, чтобы интерпретировать их как поселенческие. Первостепенной задачей на сегодняшний день является детальная обработка всех полученных данных и их осмысление с попыткой интерпретации и семантической реконструкции.