Робот-ассистированная хирургия и реабилитация в Пироговском центре

Автор: Шевченко Ю.Л., Карпов О.Э., Ветшев П.С., Политова А.К., Максименков А.В., Ханалиев Б.В., Аблицов А.Ю., Зуев А.А., Пиманчев О.В., Даминов В.Д.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Редакционные статьи

Статья в выпуске: 2 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье отражена роль робот-ассистированных технологий в современной хирургии и медицинской реабилитации. Их внедрение в клиническую практику привело к изменению спектра оперативных вмешательств, разработке новых типов операций и реабилитационных мероприятий, а также повлияло на понятийную систему и клиническую риторику специалистов.

ID: 140310009 Короткий адрес: https://sciup.org/140310009

Текст ред. заметки Робот-ассистированная хирургия и реабилитация в Пироговском центре

Основные тенденции развития современной хирургии характеризуются щадящими принципами и интенсивной разработкой и внедрением миниинвазивных и неинвазивных методов лечения, снижением общей агрессии и стресса. Прогресс в этой области, в основном, обеспечен использованием новых энергий (лазеров, ультразвука и др.), эндовидеоскопического оборудования, внедрением роботизированных комплексов, телекоммуникационных технологий, искусственного интелекта. Все это способствовало в последние годы изменению спектра операций, разработке новых типов хирургических вмешательств, совершенствованию методик медицинской реабилитации. Предтечей появления робот-ассистированной хирургии стала разработанная военно-медицинской службой система телемедицины. Настоящий технологический прорыв в медицинской науке был крайне востребован в связи со спецификой современных боевых действий и особенностью организации медицинской помощи раненым и пострадавшим.

В конце прошлого века впервые в России в Военномедицинской академии по инициативе ее начальника профессора Шевченко Юрия Леонидовича была установлена и апробирована система телемедицины, а также были сделаны первые шаги на пути разработки и внедрения робототехники. Это стало возможным благодаря научно-техническому сотрудничеству с военно-медицинской службой США.

Робот-ассистированные технологии за последние годы во многом изменили хирургические подходы в лечении различных доброкачественных и злокачественных заболеваний, сократили сроки госпитализации и реабилитации пациентов, улучшили качество жизни оперированных больных, и даже изменили лексику специалистов, работающих в этой области клинической медицины.

В настоящее время Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова (далее – Центр) входит в число крупнейших многопрофильных федеральных медицинских учреждений России, которые длительное время сохраняют свои лидерские позиции в

Рис. 1. Разрешение на использование на территории России новой медицинской технологии «Робот-ассистированная эндовидеохирургия».

области развития и внедрения в клиническую практику роботизированных технологий. В 2008 г. в Центре был инсталирован роботизированный хирургический комплекс (РХК) «daVinci» (Intuitive Surgical), сформировано и обучено одновременно 4 хирургические бригады различного профиля: урологического, общехирургического, гинекологического и торакального. По инициативе руководства Центра в 2009 г. было получено разрешение на использование на территории России новой медицинской технологии «Робот-ассистированная эндовидеохирургия» (Рис. 1), обосновано включение этого инновационного метода лечения в перечень видов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, организована и проведена первая в России конференции по робот-асси-стированной хирургии [1].

В 2021 г. также впервые с использованием двух роботизированных систем MAKO (Stryker), CUVIS JOINT SJ-150 (Curexo) травматологи-ортопеды провели эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов (Рис. 3).

Рис. 2. Роботизированная стереотаксическая система «Rosa» (MEDTECH S.A.): 1 – роботизированная рука-манипулятор роботизированной станции; 2 – держатель для жёсткого фиксатора головы; 3 – голова пациента с наведённой на неё лазерной указкой в процессе бесконтактного распознавания и регистрации лица; 4 – сенсорный дисплей роботической станции.

Рис. 3. Роботизированные системы MAKO (Stryker) и CUVIS JOINT SJ-150 (Curexo) для эндопротезирования суставов.

Рис. 4. Монография «Робот-ассистированная эндовидеохирургия» под редакцией акад. Ю.Л. Шевченко и акад. О.Э. Карпова – первое издание в России, обобщающее опыт применения РХК «daVinci».

По итогам выполнения в Центре 1200 операций в 2019 г. была издана монография «Робот-ассистированная эндовидеохирургия» под редакцией акад. Ю.Л. Шевченко и акад. О.Э. Карпова. Книга представляет собой первое в России руководство, обобщающее опыт многопрофильного применения РХК [1]. Авторами были осмыслены и представлены собственные результаты хирургического лечения больных в сопоставлении с данными отечественных и зарубежных коллег (Рис. 4).

В практике Центра с 2006 г. применяются локомоторные роботы, сразу после того, как эти устройства появились в нашей стране. В те годы специалисты Центра стояли у истоков клинического применения и изучения их эффективности. В 2014 г. в стенах Пироговского Центра состоялась международная конференция, посвященная этой проблеме, в работе которой активное участие приняли специалисты из Щвейцарии, США, Германии, Австрии, Италии и других стран. Всего же сотрудниками клиники реабилитации опубликовано более 200 печатных работ по данной тематике [2]. Сделано более 100 докладов на значимых международных и российских форумах.

В период 2020–2024 гг. при поддержке Минздрава России нами проведены клинические апробации: «Комплексное применение технологий роботизированной механотерапии и навигационной транскраниальной магнитной стимуляции поврежденных моторных зон в реабилитации больных в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта», «Этапное применение технологий роботизированной механотерапии в сочетании с чрескожной электростимуляцией спинного мозга в реабилитации больных с последствиями травмы спинного мозга» и «Применение роботизированного программноаппаратного комплекса для локомоторной терапии в без-опорном состоянии в сочетании с чрескожной электростимуляцией спинного мозга в реабилитации пациентов с последствиями тяжелой позвоночно-спинномозговой травмы». Результаты этих апробаций нашли отражение в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 г. и на плановый период 2026–2027 гг., что позволило повысить доступность реабилитации в условиях федеральной клиники тяжелобольным пациентам с различными заболеваниями и травмами, в том числе военнослужащим РФ, получившим ранения в ходе специальной военной операции.

Клиническая работа в Центре неразделима с деятельностью кафедр Института усовершенствования врачей (ИУВ) в сфере постдипломного непрерывного медицинского образования и подготовки научно-педагогических кадров. Образовательная деятельность проводится по программам высшего и дополнительного профессионального образования. Специалисты, желающие освоить операции на РХК «daVinci», имеют возможность пройти обучение в учебно-методическом центре роботизированных технологий и на виртуальном тренажере отработать основные мануальные навыки в режиме максимально приближенном к реальности. За этот период в ИУВ прошло обучение несколько десятков врачей, которые успешно продолжают свою врачебную деятельность с использованием роботизированных систем в крупных федеральных центрах и ведущих клиниках страны.

Материалы и методы

За 17 лет в ФГБУ НМХЦ имени Н.И. Пирогова всего выполнено 1927 операций с использованием РХК «daVinci». Лидерами, как и во всем мире, традиционно являются урологи и гинекологи – 1165 и 455 операций, соответственно. Опыт абдоминальных хирургов составляет 221 вмешательство, торакальных хирургов – 86. Роботизированная стереотаксическая навигационная система «Rosa» применялась нейрохирургами у 406 пациенток, 119 больных травматологического профиля прооперированы с применением роботизированных систем MAKO и CUVIS JOINT SJ-150. Более 12 тыс. пациентов прошли лечение в клинике медицинской реабилитации с использованием роботизированных комплексов Локомат и Крисаф.

Результаты и их обсуждение

Наиболее распространенной в урологической практике операцией, выполняемой с использованием РХК, является радикальная простатэктомия (590 вмешательств), нервосберегающая простатэктомия (538 операций – 91,2%). Ввиду известных преимуществ РХК стало возможно рутинное выполнение операции у пациентов с предстательной железой большого объема, выраженной средней долей, морбидным ожирением и конкрементами мочевого пузыря. Объем удаленной предстательной железы составлял от 24 до 230 мл, средняя продолжительность радикальной простатэктомии – 200 (110–350) мин., средний объем кровопотери – 150 (50–500) мл. Опухоль-специфическая выживаемость на момент проведения исследования составила 100%.

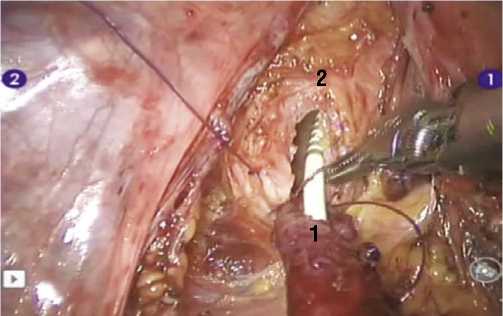

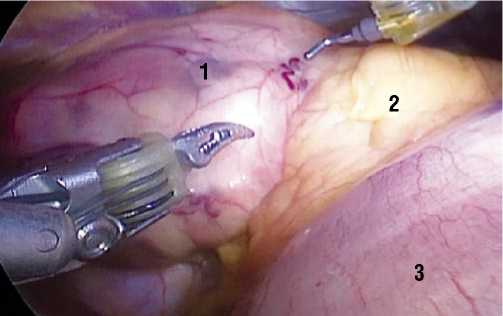

Рис. 5. Робот-асиситированное (daVinci) формирование уретероанасто-моза у больной тяжелым эндометриозом. 1 – левый мочеточник, 2 – мочевой пузырь.

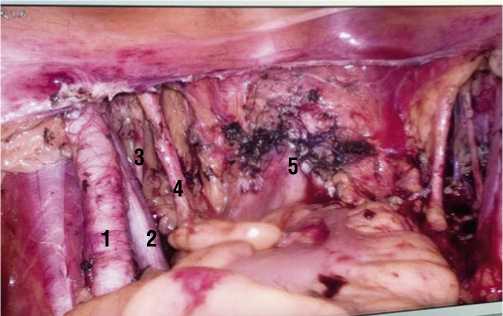

Рис. 6. Заключительный этап робот-ассистированной (daVinci) пангистерэктомии с тазовой лимфаденэктомией у пациентки с раком эндометрия. 1 – наружная подвздошная артерия слева, 2 – наружная подвздошная вена слева, 3 – запиратильный нерв слева, 4 – пупочная артерия слева, 5 – ушитый купол влагалища.

Отмечена одна конверсия на ранних этапах освоения методики и отдельные незначительные осложнения не выше II класса согласно классификации Clavien-Dindo. Койко-день не превышал 5,2±0,9. Кроме того, в урологической клинике имеется опыт робот-ассистированной нефрэктомии у 33 больных, резекции почки – у 4, формирования уретероцистоанастомоза – у 1 (Рис. 5). РХК позволяет сохранить урологическому пациенту нормальное мочеиспускание, способность вести половую жизнь, сократить длительность послеоперационной реабилитации, минимизировать риск осложнений и, в итоге – улучшить качество жизни [3; 4].

По мнению гинекологов наиболее эффективно и целесообразно использование РХК при работе в труднодоступных анатомических областях, при необходимости выполнения обширной диссекции тканей, наложения большого количества швов, то есть в онкологической практике и в хирургическом лечении тяжелых форм эндометриоза. Среди 455 операций: пангистерэктомия с тазовой и парааортальной лимфаденэктомией (ЛАЭ) выполнена 9 пациентам, пангистерэктомия с тазовой ЛАЭ – 113, пангистерэктомия с оментэктомией – 2, гистерэктомия – 209, миомэктомия – 41, сакровагино-пексия – 22, перитонеальный кольпопоэз – 8, иссечение эндометриоидного инфильтрата (включая операции на толстой кишке и органах мочевой системы) – 51. У он-когинекологических больных РХК позволяет выполнить прецизионную ЛАЭ и адекватное хирургическое стади-рование, нервосберегающие операции, удалить большее (чем при лапаротомии) число лимфоузлов, снизить вероятность лимфореи и образования лимфокист в послеоперационном периоде (Рис. 6).

Использование флуоресцентной навигации в режиме реального времени продемонстрировало дополнительные возможности визуализации при использовании РХК. При онкологических заболеваниях это позволяет удалить «сторожевой узел» с целью экспресс-диагностики метастазов, что дает возможность интраоперационно выпол- нить стадирование онкопроцесса и оптимальный объем дальнейшей лимфодиссекции. При распространенном эндометриозе – повысить радикальность оперативного лечения, снизить частоту рецидивов, улучшить фертильность и качество жизни женщины.

Длительность хирургического вмешательства у пациентов с распространенным генитальным эндометриозом составила 220,8±21,87 мин., число послеоперационных койко-дней – 4,9±0,8, средний объем кровопотери – 160,2±67,58 мл. Интраоперационных осложнений не наблюдали. Частота послеоперационных осложнений составила 7,8%. Остаточный инфильтрат отмечен в 11,7% случаев. У 94,1% пациенток отсутствовала в отдаленном послеоперационном периоде клиническая симптоматика эндометриоза. Частота наступления беременности составила 31,9% [5; 6]. При удалении эндометриоидного инфильтрата со стенки кишки режим NIR-ICG также стал вспомогательным инструментом за счет наличия четкой цветовой границы для определения глубины прорастания очага в стенку кишки и для решения вопроса о возможности выполнения шейвинга эндометриоидного инфильтрата с кишечной стенки. На заключительном этапе операции у всех оперируемых в режиме NIR-ICG были выявлены остаточные очаги эндометриоза, невидимые в режиме белого света, которые были дополнительно иссечены.

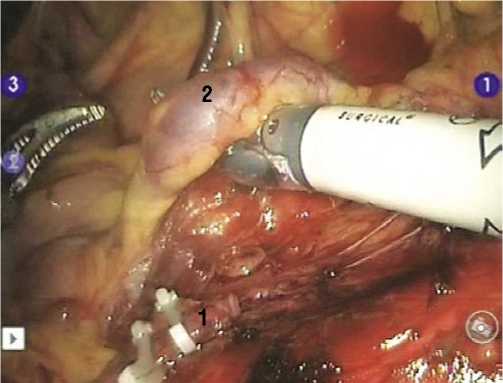

Рис. 7. Выделение и пересечение нижней брыжеечной артерии и вены – этап левосторонней гемиколэктомии: 1 – клиппированная артерия; 2 – вена.

В 52,5% наблюдений производилась фундопликация по Ниссену или Тупе. В 17,9% случаях дополнительно была выполнена передняя крурорафия при дефектах диафрагмы более 10 см. Сетчатые импланты не использовали. Средняя продолжительность операций составила 148,5±41,2 мин. Интраоперационных осложнений, конверсий не было. Послеоперационные осложнения развились в 8,6% наблюдений, из них тяжелой степени (III Clavien—Dindo) – в 2,5%. Длительность госпитализации в среднем составила 4,9±1,7 койко-дней. Оптимально использование РХК у пациентов с повторными вмешательствами при рецидивах ГПОД и ГЭРБ, когда в условиях спаечного процесса необходимы прецизионные манипуляции по расправлению ранее наложенной манжеты и выделению измененной стенки пищевода в ограниченном пространстве средостения. Кроме того специалисты Центра как преимущества РХК отмечают: возможность сохранения интактности мезоректальной фасции при передних резекциях прямой кишки, верификации и сохранения вегетативной нервной системы, соблюдение необходимого так называемого «дистального клиренса» [7; 8].

Опыт клиники грудной и сердечно-сосудистой хирургии представлен 86 робот-ассистированными вмешательствами. Среди них: тимомтимэктомия с ЛАЭ – 17, тимэктомия с ЛАЭ – 25, лобэктомия – 20, циторедуктивная операция – 1, перикардэктомия – 2, удаление невриномы заднего средостения – 6 и др. Длительность тимомтимэктомии, выполняемой по поводу генерализованной миастении и опухолей вилочковой железы, составила 161,2±32,1 мин., средний объем кровопотери – 36,2±10,7 мл, продолжительность дренирования плевральной полости сократилось почти на сутки по сравнению со стернотомией и составила 1,5±0,5 сут. Длительность пребывания в стационаре не превышала 6,4±1,3 койко-дней. Интра- и послеоперационных

Рис. 8. Мобилизация опухоли при тимомтимэктомии: 1 – тимома, 2 – кардиальная жировая клетчатка, 3 – диафрагма.

осложнений не отмечены [9; 10]. Прецизионное манипулирование с хорошей 3D визуализацией при работе в грудной клетке обеспечивает безопасную и комфортную диссекцию тканей вблизи крупных сосудов, нервов и перикарда, что особенно важно в хирургии инвазивных опухолей, при сложных топографо-анатомических взаимоотношениях в средостении (Рис. 8).

С 2016 г. с использованием роботизированной стереотаксической навигационной системы «Rosa» (РСНС) нейрохирурги Центра выполнили 406 оперативных вмешательств: имплантацию инвазивных глубинных стерео-ЭЭГ электродов у 292 пациентов с фармакорезистентной эпилепсией и верификации эпилептогенных зон при эпилепсии, а также стереотаксическую биопсию опухолей – в 114 случаях. Следует отметить, что точность установки электродов с использованием РСНС сопоставима с точностью стереотаксической рамы. Средняя погрешность точки «вход» составила всего 1,3 мм (0,8–2,0 мм), а средняя погрешность точки «цель» – 1,9 (1,2–2,5 мм). Безрамные системы навигации также используются для имплантации глубинных электродов, однако, по мнению специалистов Центра, точность у них ниже (2,6 мм против 1,4 мм при использовании рамных систем). В отличие от «классической» рамной стереотаксической биопсии, РСНС «Rosa» значительно сокращает время на планирование и расчет траектории биопсии, не требует использования сложных и громоздких стереотаксических рам, что в свою очередь намного укорачивает время операции и снижает операционную травму, так как не требует наложения трефинационного отверстия (Рис. 9).

Продолжительность операции составила 145±65 мин. Всего имплантировано 3204 электродов (в среднем 11 на одного пациента). Кровопотеря не превышала 20 мл. Осложнения в виде развития острых внутричерепных гематом, потребовавших проведения экстренных операций, отмечены у 2 (0,7%) пациентов. Транзиторного и стойкого неврологического дефицита в послеоперационном периоде ни у одного пациента не выявлено. В 1 (0,34%) наблюдении отмечено развитие абсцесса головного мозга

Рис. 9. Бесконтактная лазерная регистрация головы пациента в роботизированной навигационной системе.

через 2 недели после выписки из стационара. Срок госпитализации был обусловлен необходимостью проведения дальнейшей длительной записи инвазивного стерео ЭЭГ с обязательной регистрацией приступов эпилепсии и составлял в среднем 7,1 койко-дней [11; 12].

C декабря 2021 г. в работе отделения травматологии-ортопедии используются две роботизированные системы MAKO и CUVIS JOINT SJ-150. За этот период выполнено 109 робот-ассистированных операций по эндопротезированию коленного сустава и 10 операций – по эндопротезированию тазобедренного сустава. Длительность хирургического вмешательства при го-нартозе, составила 56,4±28,6 мин., средний объем кровопотери – 250,2±54,8 мл, длительность пребывания в стационаре – 4,1±1,1 койко-дней. Интраоперационных осложнений не отмечено. Преимущества технологии – точная прецизионная резекция кости и позиционирование компонентов эндопротеза позволяют уменьшить необходимость в релизе мягких тканей и оптимизировать кинематику сустава, что в свою очередь снижает послеоперационную боль и кровопотерю. Сохранение мышц и капсулы обеспечивает лучшую функциональность после операции и снижает частоту ревизионных вмешательств (Рис. 10).

В перспективе планируется внедрение одномыщелкового робот-ассистированного протезирования, а также РА-протезирования бедренно-надколенникового сочленения коленного сустава.

В период 2006–2018 гг. сотрудниками Центра была разработана и внедрена в клиническую практику система технологий роботизированной механотерапии в реабилитации больных с поражением центральной нервной системы (Рис. 11, 12).

Результатом ее применения явилось повышение эффективности восстановления двигательных функций на 30–40%, сокращение сроков реабилитации на 20–25% у пациентов с инсультом и позвоночно-спинномозговой травмой, а также минимизации физической нагрузки на персонал. Впервые выявлены инструментальные

Рис. 10. Предоперационное планирование операции эндопротезирования коленного сустава и выполнение высокоточной костной резекции при помощи фрезы с использованием РХК CUVIS JOINT SJ-150.

Рис. 11. Роботизированный комплекс Локомат.

Рис. 12. Роботизированный комплекс Крисаф.

факторы прогноза восстановления функции ходьбы при применении роботизированной механотерапии с точностью прогнозирования до 90%. Опираясь на результаты проведенных исследований, роботизированные технологии стали доступными сначала в рамках оказания ВМП, а впоследствии были интегрированы в программу ОМС и стали доступны любому жителю нашей страны.

Заключение

В последние десятилетия клиническая практика обогатилась новым направлением, которое в хирургии получило наименование миниинвазивная или щадящая хирургия. Оно объединяет лапароскопические, торакоскопические, эндовакулярные, эндовидеохирургические, чрескожные технологии и т.п., которые стали методами выбора в лечении многих заболеваний. Не так давно на этом фоне в арсенале врачей появились РХК и роботизированные системы для медицинской реабилитации. Результаты их применения в различных областях медицины российскими и зарубежными специалистами во многом совпадают с нашими и наглядно демонстрируют расширение возможностей специалистов в выборе, как оптимального метода оперативного вмешательства, так и реабилитационных подходов в зависимости от характера заболевания, его клинической формы и стадии, а также индивидуальных особенностей самого больного (персонализированный подход). В то же время надо понимать, что инновационные робот-ассистированные технологии не являются панацеей, но весьма эффективным инструментом в руках профессионалов. Наш опыт в различных областях медицинской науки и практики подтверждает эффективность применения и преимущества робот-ассистированных технологий, что существенно расширяет возможности врача в выборе оптимального метода, обеспечивает индивидуальный подход в лечении пациентов.