Роль активации симпатической нервной системы в патогенезе артериальной гипертонии и выборе способа лечения артериальной гипертензии

Автор: Розанов А.В., Котовская Ю.В., Ткачева О.Н.

Журнал: Евразийский кардиологический журнал @eurasian-cardiology-journal

Рубрика: Обзор

Статья в выпуске: 3, 2018 года.

Бесплатный доступ

В основе успешной терапии любого заболевания лежит четкое понимание его причины, механизмов его развития, их связи с симптомами. В статье рассматривается одно из звеньев патогенеза артериальной гипертонии - повышение активности симпатической нервной системы, описываются основные методы выявления гиперсимпатикотонии, подходы к подбору лекарственной терапии.

Артериальная гипертония, симпатическая нервная система, гиперсимпатикотония, бета-блокаторы, вариабельность ритма сердца

Короткий адрес: https://sciup.org/143165160

IDR: 143165160

Текст научной статьи Роль активации симпатической нервной системы в патогенезе артериальной гипертонии и выборе способа лечения артериальной гипертензии

Несмотря на несомненные успехи в лечении артериальной гипертонии (АГ), это заболевание много лет остается бессменным лидером среди причин заболеваемости и смертности во всем мире. Действительно, около половины всех случаев осложнений сердечно-сосудистых заболеваний приходится на АГ, высок вклад АГ в риск развития фатального и нефатального инсульта, сердечной недостаточности, инфаркта миокарда [1].

Другой отчетливой тенденцией современного мира стало значимое снижение возраста дебюта АГ – все больше молодых людей имеют повышенный уровень артериального давления (АД). В Российской Федерации число пациентов молодого и среднего возраста с выявленной АГ достигает 44% (результаты исследования ЭССЕ) [2]. У этой категории пациентов часто выявляют «АГ на рабочем месте». И ведущую роль в развитии АГ у данной категории пациентов играет гиперактивация симпатического звена вегетативной нервной системы (симпатическая гиперактивация) как закономерный, физиологический на первых порах ответ организма на функционирование в условиях постоянного стресса. В дальнейшем стресс закрепляется, формируются повышение частоты сердечных сокращений (ЧСС), АД, запускается процесс патологической активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), ремоделирование кровеносных сосудов, сердца, вовлечение в патологический процесс других органов-мишеней – головной мозг, почки и т.д. Итогом становится развитие сердечной недостаточности и гибель пациента [3].

Доказана ли роль симпатической нервной системы в патогенезе АГ? Безусловно да. Тогда логично предположить, что снижение активации симпатической нервной системы (СНС) должно привести к нормализации уровня АД. Именно эту гипотезу замечательно подтвердил метод радиочастотной денервации почечных артерий при резистентной АГ. Однако и в этом случае успех терапии не равен 100%. Значительное количество пациентов, получивших в качестве терапии АГ радиочастотную денервацию почечных артерий, не получили должного эффекта – повышенный уровень АД сохранялся [4]. Значит ли это, что гипотеза о роли активации СНС не состоятельна? Отнюдь нет. И здесь на первый план выходит исходная степень гиперактивации СНС. Таким образом, в дальнейших исследованиях данной проблемы будет целесообразно при выборе способа терапии АГ учитывать степень активации СНС.

Какими способами можно оценить степень активности СНС?

Самый простой и очевидный, исходящий из явных эффектов стимулирования СНС – высокая ЧСС. Действительно, в современных рекомендациях по диагностике и лечению АГ указан данный показатель – ЧСС более 80 ударов в минуту [5]. Насколько он точен и объективен? Показатель сильно зависим от соблюдения правил измерения. Главное его достоинство – он прост к определению. В условиях реальной поликлинической практики нет ничего проще, как определить ЧСС и учесть это при выборе способа лечения.

Второй очевидный способ – определение концентрации катехоламинов в крови. Действительно, в стрессовой ситуации происходит более чем 10-кратное увеличение концентрации уровня адреналина и норадреналина – основного медиатора передачи нервного импульса в СНС. Следовательно, стойкое повышение концентрации норадреналина сыворотки крови может являться важным биохимическим маркером повышенной активности СНС, однако следует помнить о синтезе адреналина и норадреналина клетками надпочечников, а не только в постганглионарных отростках нейронов.

Коль скоро на концентрацию норадреналина в плазме крови влияет не только синтез гормона в структурах СНС, более важным с клинической точки зрения способом оценки концентрации норадреналина является определение его высвобождения из синаптических окончаний с использованием меченного тритием норадреналина. Считается, что подобная оценка будет наиболее точной и, следовательно, наиболее перспективна с точки зрения качества выявления гиперсим-патикотонии.

Возможна оценка состояния СНС и с помощью функциональных проб. Однако проба с изометрической нагрузкой, равно как и ортостатическая проба с оценкой барорефлексов, более применимы для оценки гипофункции СНС. Расчет коэффициента Вальсальвы, выполняемый при проведении одноименной пробы, позволяет оценить взаимодействие симпатического и парасимпатического отделов НС.

Трудно переоценить значение микронейрографии в оценке степени активности СНС. Данный метод показывает не только уровень локальной активации СНС, но и выраженность системной симпатической активности.

Перспективен и метод однофотонной эмиссионной томографии с метайодбензилгуанидином, позволяющий выделить симпатические нервные окончания, оценить метаболизм норадреналина в синаптической щели, косвенно оценить плотность бета-1-рецепторов [6].

Но наиболее перспективным с клинической точки зрения на наш взгляд является метод оценки вариабельности ритма сердца (ВРС) – количественный статистический анализ продолжительности RR интервалов на протяжении коротких (5 минут) или длиной (24 часа) непрерывной записи электрокардиограммы.

В ходе анализа ЭКГ проводится вычисление:

SDNN – стандартное отклонение NN (RR) интервалов. Используется для оценки общей вариабельности ритма сердца.

SDANN – стандартное отклонение средних значений NN интервалов, вычисленных по 5-минутным промежуткам в течение всей записи.

SDNNi – среднее значение стандартных отклонений NN интервалов, вычисленных по 5-минутным промежуткам в течение всей записи.

RMSSD – квадратный корень из средней суммы квадратов разностей между соседними NN интервалами.

NN 50 – количество пар соседних NN интервалов, различающихся более чем на 50 м/с в течение всей записи.

pNN 50 – значение NN 50, деленное на общее число NN интервалов [7].

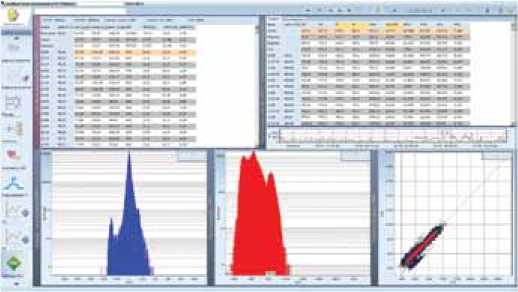

Рисунок 1. Результаты временного анализа ВРС у пациента 57 лет на фоне хронического стресса

В качестве примера приведем результаты суточного мониторирования ЭКГ пациента 57 лет на фоне хронического стресса (рис. 1). Результаты временного анализа у данного пациента отражают хроническую симпатическую гиперактивацию: средняя ЧСС 95,74 удара в минуту, SDNN 107,3 мс, RMSSD 18,9 мс, узкое основание дифференциальной гистограммы, выраженное смещение полигонов интервальной гистограммы влево (450 и 600 мс). При параллельном проведении суточного мониторирования АД выявлена АГ 2 степени.

Исследование вариабельности ритма сердца в частотном диапазоне позволяет анализировать выраженность колебаний различной частоты в общем спектре. По отношению мощностей различных спектральных компонент можно судить о доминировании того или иного физиологического механизма регуляции сердечного ритма.

Рисунок 2. Результаты спектрального анализа у пациента 57 лет на фоне хронического стресса

Чаще всего спектр строится методом быстрого преобразования Фурье. Выделяют четыре частотных диапазона:

HF – высокочастотный (0,15-0,4 Гц). Маркер активности парасимпатической системы.

LF – низкочастотный (0,04-0,15 Гц). Чаще трактуется как маркер СНС.

VLF – очень низкочастотный (0,003-0,04 Гц). VLF, также как и ULF – ультранизкочастотный (< 0,003 Гц) – компонент, с наибольшей вероятностью отражают активность симпатического подкоркового центра регуляции. Причем оценка ULF-компонента возможна лишь при 24-часовом исследовании ЭКГ.

На рисунке 2 представлены результаты спектрального анализа уже знакомого нам пациента с АГ и хроническим стрессом. Очевидно отсутствие активности высокочастотном спектре, что свидетельствует о снижении активности парасимпатической нервной системы, выраженная активность СНС.

Проводимая у таких пациентов терапия бета-адреноблокаторами (бисопролол) позволяет скорректировать активность вегетативной нервной системы: у пациентов, получающих би-сопролол, в сравнении в сравнении с небивололом и карве-дилолом [8] отмечено достоверное увеличение активности в высокочастотном диапазоне (парасимпатическая регуляция), и снижение уровня АД, что еще раз подтвердило актуальность результатов ранее проведенных исследований по влиянию терапии бета-адреноблокаторами на уровень АД и показатели ВРС у пациентов с мягкой и умеренной АГ. Кроме того, применение бисопролола у пациентов с выраженной сердечной недостаточностью также приводит к значимой коррекции состояния вегетативной нервной системы (ВНС): пациенты, получавшие 5 мг бисопролола в сутки, спустя 2 месяца терапии продемонстрировали статистически достоверный рост активности в высокочастотной части спектра, достоверный рост значения rMSSD и pNN50 (рост активности парасимпатического отдела ВНС) [9], что существенно меняет прогноз у таких пациентов.

ВЫВОДЫ

Гиперсимпатикотония, безусловно, играет одну из ведущих ролей в патогенезе АГ. Раннее и достоверное выявление ги-персимпатикотонии у пациентов как с впервые дебютировавшей АГ, так и с резистентной АГ возможно позволит выбрать оптимальные способы коррекции повышенного уровня АД и терапии поражения органов-мишеней. Оценку вариабельности ритма сердца при суточном мониторировании ЭКГ можно рекомендовать как один из оптимальных способов оценки гиперсимпатикотонии

Список литературы Роль активации симпатической нервной системы в патогенезе артериальной гипертонии и выборе способа лечения артериальной гипертензии

- WHO. A global brief on hypertension. 2013. http://www.who. int/cardiovascular_diseases/publications/global_brief_ hypertension/en/

- Бойцов С. А, Баланова Ю. А, Шальнова С. А. и др. Артериальная гипертония среди лиц 25-64 лет: распространенность, осведомленность, лечение и контроль. По материалам исследования ЭССЕ. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2014;13 (4):4-14.

- Parati G., Esler M. The human sympathetic nervous system: its relevance in hypertension and heart failure. Eur Heart J 2012;33 (9):1058-1066.

- Bhatt DL, Kandzari DE, O'Neill WW et al. A controlled trial of renal denervation for resistant hypertension. N Engl J Med 2014; 370:1393-401.

- Williams B, Mancia G., Spiering W, Rosei EA et al., 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018;39(33):3021-3104

- В.А.Григин, Н.М.Данилов, О.В.Сагайдак, Г.В.Щелкова и др. Методы оценки симпатической активности у пациентов с рефрактерными к лечению системными гипертензиями. Системные гипертензии. 2014;4:21-26

- Макаров Л.М. Холтеровское мониторирование. Медпрактика-М. 2017.

- Nur-Mammadova G.; Mustafayev, I. Study of influence of bisoprolol, nebivolol and carvedilol on the heart rate variability in men with arterial hypertension Journal of Hypertension. 2015;33:e-Supple:e-195.

- Pousset F1, Copie X, Lechat P, Jaillon P et al. Effects of bisoprolol on heart rate variability in heart failure. Am J Cardiol. 1996:15;77(8):612-7.