Роль аллювия в компенсации дефицита пляжевых отложений залива Терпения (о. Сахалин)

Автор: Горбунов А.О., Зарочинцев В.С., Королев П.Ю.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Землепользование

Статья в выпуске: 1-4 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема компенсации дефицита прибрежно-морских наносов в береговой зоне за счет естественного выноса его реками на одном из южных участков берега залива Терпения (о. Сахалин). Сделан подсчет объема выносимого реками аллювия. В настоящее время и в ближайшем будущем реки не смогут компенсировать дефицит наносов, из-за чего разрушение берега будет продолжаться. В качестве одного из решений можно рассматривать искусственную компенсацию в совокупности с удерживающими наносы пляжа, а также моделирующими определенные морфометрические параметры пляжа сооружениями.

Береговая зона, взморье, наносы, абразия, размыв, аллювий, пляж

Короткий адрес: https://sciup.org/148199070

IDR: 148199070 | УДК: 556.51/.54(282.257.6)+551.435.322

Текст научной статьи Роль аллювия в компенсации дефицита пляжевых отложений залива Терпения (о. Сахалин)

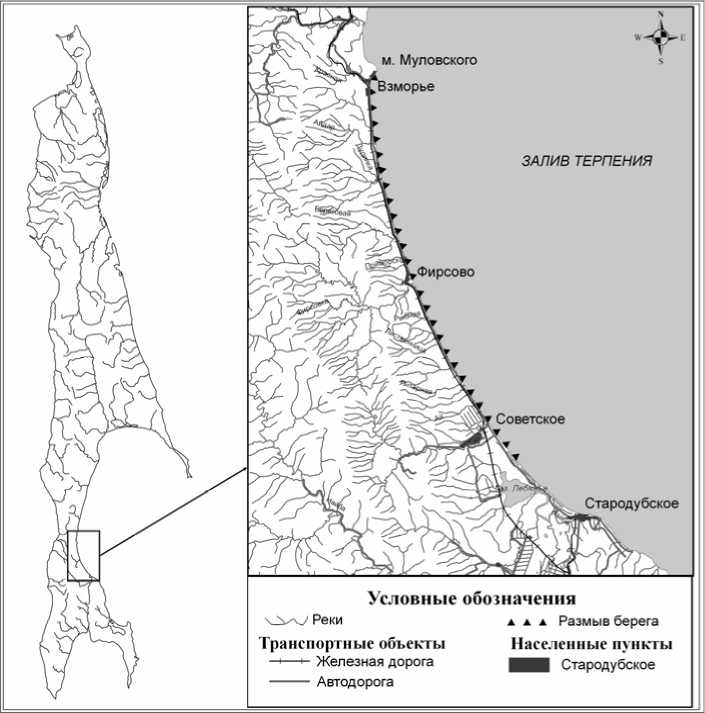

Одной из насущных проблем береговой геоморфологии является оценка составляющих бюджета прибрежно-морских наносов в береговой зоне. Понимание состояния и соотношения приходно-расходных составляющих бюджета, направление и интенсивность миграций и потока наносов транспорта позволяет адекватно оценивать возможность реализации различных видов деятельности в береговой зоне и их последствия. В итоге без этого невозможно комплексное управление прибрежной зоной и рациональное природопользование. Такой неблагоприятный процесс, как абразия, в настоящее время прослеживается не менее чем на 30% протяженности берегов о. Сахалин, причем наиболее неблагоприятная обстановка отмечается на юге, где происходит деформация и вывод из строя техногенных объектов. Например, участок берега залива Терпения от м. Муловского до с. Стародубское, общей протяженностью около 56 км (рис. 1).

Данный участок является автономной морфолитодинамической системой [1], большая часть берега которой подвергается размыву. Северный отрезок берега, примыкающий к выступу м. Муловского, подвержен размыву ежегодно, здесь темп отступания берега может быть очень интенсивным – 3-6 м за один шторм, из-за этого море способно достичь главной автомобильной артерии острова и разрушить её (рис. 2). На самом юге, где наблюдаются наиболее широкий песчаный пляж, преобладает аккумулятивный процесс. Причины разрушения могут быть как естественными, так и техногенными, но заключаются в существовании дефицита прибрежно-морских наносов на определенном участке береговой зоны. Дефицит компенсируется за счет поступления обломочного материала: при разрушении берега и подводного берегового склона, путем переноса вдольбереговым потоком и из рек.

Одной из причин возникновения дефицита наносов в береговой зоне южной части залива Терпения является интенсивная добыча песка с пляжа (отработка так называемых «динамических запасов»). Песок добывался на нескольких участках недр: «Советское», «Дудино». Самым крупным карьером являлся «Дудинский», в котором с 1991 по 2006 гг. добыто 499,2 тыс. м3 песка (при средней плотности песка 1,6 г/см3 масса составит 798,7 тыс. т) Однако стоит отметить, что столько составила легальная добыча. Дешифрирование аэрофотоснимков 1995 и 1998 гг. показало, что имеются признаки неучтенной добычи песка и за пределами выделенных участков, так как в этот период песок активно использовался при строительстве насыпи автодороги. Гораздо более интенсивно добыча велась в 80-е гг., когда развивался строительный комплекс острова – ежегодная добыча могла достигать 300 тыс. тонн. Общее количество изъятого песка официально оценивается в 4,3 млн. тонн, а по неофициальным расчетам – около 5 млн. тонн [1]. В результате добычи песка ежегодно формировался дефицит прибрежноморских наносов величиной около 172 тыс. тонн [1], или 3 тыс. тонн/км.

Автономность морфолитодинамической системы данного участка береговой зоны подразумевает ограниченное взаимодействие с соседними участками, в частности, обмен прибрежноморскими наносами. Поэтому восполнение дефицита возможно только за счет местных источников наносов, которыми являются. В системе, в свою очередь, существуют литодинамические ячейки; по результатам ветроэнергетического анализа зоной дивергенции в нашем случае является участок около устьевой области р. Баклановка: к северу от нее поток северного направления, южнее – к югу. Могут ли реки на вышеобозначенном участке стать тем источником, которые компенсируют дефицит наносов и приведут к затуханию размыва берега, мы и попытались выяснить.

Для определения количества выносимого аллювия реками Сахалина мы использовали гидрологические параметры рек с применением гидроморфологического коэффициента, который включает в себя параметры нормы стока и длины речной сети. Параметры расхода воды, для расчета количества наносов брались из гидрологических сборников, где собраны основные гидрологические характеристики [6-8]; если на реке не было гидрологического поста, то расход воды определялся по карте нормы стока, составленной Н. И. Онищенко, [5]. Показатели мутности, при отсутствии непосредственных наблюдений, также брались с карты мутности (вычислялась экстраполированная величина).

Рис. 1. Обзорная карта расположения активно размываемого берега

Рис. 2. Пример размыва насыпи автодороги в течение одного шторма на участке 106 км автодороги Южно-Сахалинск-Оха

Сток взвешенных наносов (Wвзв.) [9] определялся по формуле:

Wвзв= 31,5puF/uQF где uF- густота речной сети (км/км2); F - площадь водосбора (км2), р - мутность (г/м3); uQ - гидро-морфологический коэффициент.

А.И. Степанова и др. [10] отмечают, что полученные таким образом данные являются приближенными, хотя расхождения с натуральными находятся в пределах точности расчетов – 30%. Сравнение с натурно полученными данными на реках Сахалина, показало, что расхождение не превышает 8-15%.

Объем стока влекомых наносов определялся как доля по отношению к взвешенным. Известно, что влекомые наносы составляют определенную долю от общего количества наносов и зависит от типа реки, её гидрологического режима, геологического строения водосбора и др. Результаты работ, посвященные изучению твердого стока рек, показывают, что это отношение весьма определенно. Так, у приморских исследователей В. Ф. Игнатовой и В. А. Чудаевой [5] для оценки влекомых наносов использовался коэффициент 0,1 по отношению к количеству взвешенных наносов; Ю.Д. Шуйский [11] указывает, что у равнинных рек влекомые наносы не превышают 10%, а у горных рек их доля увеличивается до 25-30%; Г.В. Полунин и др. [4] долю влекомых наносов в реках Сахалина принимали в 20% от общего стока аллювия (по отношению к горным рекам). Г.А. Сафьяновым [9] при рассмотрении мирового стока аллювия указывались величины: 10% для равнинных рек и 20% – для горных.

Реки рассматриваемого района относятся в основном к горным и полугорным. В наших расчетах для определения массы влекомого аллювия в горных реках мы принимали долю 0,2, и полугор-ных – 0,15 от количества взвешенных наносов. Результаты расчета твердого стока рек приведены в таблице. По результатам расчета видно, что наиболее крупные реки рассматриваемого участка выносят в береговую зону влекомых наносов около 39,3 тыс. т/год. Однако, их количество распределено крайне неравномерно: основной источник наносов р. Найба (59%) впадает в южной части участка, видимо это одна из причин, которая обусловливает преобладание аккумуляции в южной части изучаемого участка. Из общей длины участка в 56 км – на каждый погонный километр берега приходится в среднем 660 тонн влекомых наносов. Однако, если учесть, что у Найбы сложная устьевая область – устьевой участок реки включает в себя лагуну, то некоторая доля аллювия осаждается в лагуне и не выносится в море. Поэтому вклад аллювия в береговой зоне будет несколько меньшим.

В границах низменного побережья встречаемость устьев обычно ниже, чем на гористых и террасированных; в некоторых участках одно устье встречается через 10-11 км, как например устья рек Ай и Найба; в среднем на Сахалине 1 устье приходится на 2,4 км береговой линии [2]. Поэтому на данном побережье вынос аллювия может быть рассредоточенным, а его перемещение в пляжной зоне происходить без длительной «подпитки» соседними реками.

На участке с. Взморье-с. Фирсово протяженностью 23 км сопоставлены величины аллювиального материала с поступающим за счет абразии. Сравнение АФС 1952 и 1980 гг. показало, что средняя скорость отступания здесь составляет 0,36 м/год. При средней высоте берегового уступа 5 м – ежегодное количество прибрежно-морских наносов поступающих за счет размыва берега составляет 41,4 тыс. м3, или 66,2 тыс. тонн (около 2,9 тыс. т/год " км). Реки же на данном участке поставляют 12,6 тыс. тонн, или 0,55 тыс. т/год " км. Таким образом, мы видим, что доля аллювия в 5 раз меньше, чем доля абрадируемого материала, следовательно, его роль второстепенная.

В пределах северного сегмента берега рассматриваемого участка, который наиболее сильно подвержен разрушению морем, впадают 3 реки: Красная, Баклановка и Айдар, суммарный вынос аллювия которых составляет около 1,8 тыс. тонн или 0,18 тыс. т/км. Как было сказано выше, в пределах его расположена зона дивергенции потоков наносов (примерно посередине). Таким образом, наблюдается постоянный вынос пляжевого материала на север и юг, а количество поступающих сюда пляжеобразующих речных наносов с рядом расположенных участков крайне мало, что обуславливает развитие узких пляжей неполного профиля, неспособных надежно защищать берег от размыва. Усугубляет ситуацию еще и то, что в настоящее время между реками Баклановка и Красная практически на всем протяжении стоят берегозащитные сооружения волноотбойного типа (бревенчатые стенки и наброски глыб), что резко уменьшает поступление пляжеобразующих наносов за счет разрушения берега.

Таблица. Количество выносимого аллювия реками на участке м. Муловского - с. Стародубское

|

Река |

Длина речной сети (км) |

Площадь водосбора (км2) |

Средний расход воды (м3/с) |

Гидро-морфо-логический коэффициент |

Густота речной сети (км/км2) |

Мутность (г/м3) |

Объем взвешенных наносов (т/год) |

Объем влекомых наносов (т/год) |

Суммарный объем наносов (т/год) |

Модуль стока (т/км2 " год) |

|

Красная |

24 |

16,1 |

0,4 |

60 |

1,5 |

150 |

1890 |

378 |

2268 |

141 |

|

Баклановка |

48 |

27,4 |

0,7 |

69 |

1,8 |

150 |

3308 |

662 |

3969 |

145 |

|

Айдар |

47 |

28,7 |

0,77 |

61 |

1,6 |

150 |

3638 |

728 |

4366 |

152 |

|

Дудинка |

95 |

56,5 |

1,5 |

63 |

1,7 |

150 |

7088 |

1418 |

8505 |

151 |

|

Черная |

74 |

37,9 |

1 |

74 |

2,0 |

150 |

4725 |

945 |

5670 |

150 |

|

Приморская |

18 |

5,9 |

0,15 |

120 |

3,1 |

150 |

709 |

142 |

851 |

144 |

|

Фирсовка |

440 |

191 |

7,52 |

59 |

2,3 |

175 |

41454 |

8291 |

49745 |

260 |

|

Рыбная |

16 |

6,3 |

0,16 |

100 |

2,5 |

175 |

882 |

176 |

1058 |

168 |

|

Крутоярка |

10 |

5,6 |

0,14 |

71 |

1,8 |

175 |

772 |

154 |

926 |

165 |

|

Лиственница |

18 |

11,2 |

0,3 |

60 |

1,6 |

175 |

1654 |

331 |

1985 |

177 |

|

Кирпичная |

32 |

16,8 |

0,44 |

73 |

1,9 |

175 |

2426 |

485 |

2911 |

173 |

|

Янтарная |

22 |

14,1 |

0,36 |

61 |

1,6 |

175 |

1985 |

298 |

2282 |

162 |

|

Большая Подлесная |

15 |

7,8 |

0,23 |

65 |

1,9 |

175 |

1268 |

190 |

1458 |

187 |

|

Малая Подлесная |

19 |

10,7 |

0,28 |

68 |

1,8 |

175 |

1544 |

232 |

1775 |

166 |

|

Ай |

281 |

140 |

3,8 |

74 |

2,0 |

175 |

20948 |

3142 |

24090 |

172 |

|

Найба |

2780,3 |

1660 |

30,6 |

91 |

1,7 |

150 |

144585 |

21688 |

166273 |

100 |

|

Итого |

3939,3 |

2236 |

73 |

1,9 |

164 |

238872 |

39258 |

278130 |

124 |

Выводы: выносимого количества аллювиального материала явно недостаточно, чтобы компенсировать дефицит наносов в ближайшем будущем, поэтому берег рассматриваемого района неизбежно будет разрушаться морем. Одним из решений берегозащитных мероприятий при условии сохранения пляжа могла бы стать искусственная отсыпка пляжа совместно со строительством пляжеудерживающих и пляжемоделирующих сооружений.

Список литературы Роль аллювия в компенсации дефицита пляжевых отложений залива Терпения (о. Сахалин)

- Афанасьев, В.В. Защита берегов залива Терпения методом компенсации дефицита наносов/В.В. Афанасьев, Е.И. Игнатов, Г.А. Сафьянов, С.В. Чистов//Создание искусственных пляжей, островов и других сооружений в береговой зоне морей, озер и водохранилищ: Тр. Междунар. конф. «Создание и использование искусственных земельных участков на берегах акваторий водоемов» Новосибирск, 20-25 июля 2009 г. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. -С. 181-187.

- Горбунов, А.О. Устья рек о. Сахалин//Первые ушаковские чтения: Семинар-конф. молодых ученых и аспирантов Дальнего Востока (17-18 мая 2001 года). -Биробиджан: БГПИ, 2001. -С. 35-40.

- Игнатова, В.Ф. Твердый сток рек и осадки шельфа Японского моря/В.Ф. Игнатова, В.А. Чудаева. -Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1983. -154 с.

- Объяснительная записка к карте литологических комплексов и экзогенных процессов суши и шельфа Сахалина масштаба 1:500 000/Г.В. Полунин, В.Ф. Путов, А.И. Гордин и др. -Хабаровск, Южно-Сахалинск: ИМГиГ ДВО РАН1992. -136 с.

- Онищенко, Н.И. Водные ресурсы Сахалина и их изменения под влиянием хозяйственной деятельности/Н.И. Онищенко. -Владивосток: ДВО АН СССР, 1987. -152 с.

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность. Т. 18, вып. 3. Сахалин и Курилы. -Л.: Гидрометеоиздат, 1964. -124 с.

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 18, вып. 4. Сахалин и Курилы. -Л.: Гидрометеоиздат, 1973. -266 с.

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические характеристики (за 1963 -1970 гг. и весь период наблюдений). Т. 18, вып. 4. Сахалин и Курилы. -Л.: Гидрометеоиздат, 1979. -156 с.

- Сафьянов, Г.А. Инженерно-геоморфологические исследования на берегах морей. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. -150 с.

- Степанова, А.И. Суммарный вынос твердого стока реками Приморья в Японское море/А.И. Степанова, М.С. Карасев, Н.И. Лобанова//Сток наносов. Лавины. Гидрохимия рек. -Труды ДВНИГМИ, вып 81. -Л.: Гидрометеоиздат, 1979. -С. 3-7.

- Шуйский, Ю.Д. Проблемы исследования баланса наносов в береговой зоне морей/Ю.Д. Шуйский. -Л.: Гидрометеоиздат, 1986. -240 с.