Роль анкоринга в развитии научных суждений

Автор: Бураков Д.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2-1 (11), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается воздействие эффекта якорения на развитие научной мысли. Раскрываются различные подходы к объяснению данного эффекта. Подчеркивается важность данного эффекта и необходимость смягчения его воздействия на процесс вынесения научных суждений.

Наука, теория перспектив, поведенческая экономика, ограниченная рациональность, анкоринг

Короткий адрес: https://sciup.org/140107335

IDR: 140107335

Текст научной статьи Роль анкоринга в развитии научных суждений

Система научно-исследовательской деятельности на протяжении всего своего исторического развития обладала определенным рядом лакун. Достаточно часто ставились и до сих пор возникают вопросы об объективности, полноте и комплексности системы знаний, формирующихся в результате выносимой научным и исследовательским сообществами совокупности суждений. Вопрос системности знания, в независимости от той или иной области науки, стоит достаточно остро. И это весьма логично. Логично хотя бы ввиду того факта, что динамика, определяемая критериями качества и количества продуцируемого знания, неоднородна. Существующие философские представления об эпистемологии и динамики знания (наиболее подробно и детально представленные в трудах К. Поппера, П. Фейерабенда, Т. Куна, И. Лакатоша и М. Полани) также являются неполными в части отсутствия четкого, не претендуя на термин «однозначного», видения места и роли человеческой психики и особенностей её функционирования в процессе продуцирования знания и его динамического аспекта.

Исследователи эпистемологии науки в большинстве своем сходятся к возвратно-поступательному характеру движения научной мысли как динамического процесса. Однако и данная характеристика не объясняет по большей степени причин данного движения. Выделяются отдельные аспекты, оказывающие влияние на те или иные суждения исследователей (в частности, в работах Т. Куна), однако не проводится анализ с целью систематизации всей совокупности элементов.

Именно этим объясняется актуальность данного подхода к анализу научно-исследовательской деятельности, в большей степени связанная с микро-уровнем анализа, т.е. речь идет об анализе суждения отдельно взятого исследователя по определенной проблеме. Макро-уровень эпистемологии научного знания является же с данной точки зрения вопросом паттернализации, но ни в коем случае не экстраполяции, агрегирования и индукции.

В данной статье мы предпринимаем попытку интеграции достижений поведенческой экономической мысли и отдельно взятых школ психологии с целью микроанализа выносимых исследователями в различных областях науки суждений в рамках совокупности факторов, состоящих определенным образом в иерархии и воздействующих на результирующие суждения. Также предпринимается попытка рудиментарной паттернализации существующих представлений в соответствии с определенным методологическим инструментарием.

Важно, однако, отметить, что поставленный вопрос о влиянии психологических эффектов на научно-исследовательскую деятельность является лишь частным примером и отдельным элементом в системе субъект-объектных отношений и ни в коем случае на данном этапе не претендует на описание и объяснение всей системы исторического развития цивилизации.

Используемый методологический подход к исследованию поставленной проблемы базируется на теории выбора и принятия решений, детально разработанной в работах Д. Канемана, А. Тверски, П. Словика, И. Брока, С. Лихтенштейн, Дж. Лёвенштайна, Д. Ариелли, В. Дебондта, К. Камерера и др. Теория ориентиров (в части референтно-контекстной модели) получила широкое развитие в работах Д. Канемана, Ш. Бенарци, Д. Лейбсона, М. Рабина, Б. Косцеги, К. Бахман, Т. Хенса и др.

Влияние анкоринга на процесс принятия решения детально раскрыто в работах А. Крюгера, Д. Ферранте, Э. Тича, Д. Шкаде и др.

Теоретические основы анкоринга и системы ориентиров в принятии решения в призме теории перспектив

Становление поведенческой экономики, как отрасли исследования экономической системы отношений связано в первую очередь с наличием фундаментальной ошибки, связанной с представлениями о человеке. Ошибочное представление о полной рациональности, представление о независимости принимаемых решений от контекста, индивидуально определяемой системе ценностей, мотивации, эмоций, факторе времени наложило свой отпечаток на последующие разработки в области экономического моделирования. Базовые постулаты поведенческой экономики в первую очередь направляются на разрушение ложных посылов экономического анализа. Используемый методологический подход теории выбора и принятия решения позволяет наглядно доказать ошибочность большей части классических и посткейнсианских представлений.

Однако в данном случае нас интересует не столько влияние поведенческих отклонений и эвристик на результаты экономических отношений, сколько их роль в процессе вынесения научных суждений и проведения исследований.

Стоит отметить, что становление теории ориентиров, точек опоры (reference point) напрямую связано с работой выдающегося исследователя Д. Канемана и нашло отражение в т.н. ориентир зависимой модели (reference dependent model). Суть данной модели сводилась к тому, что в процессе принятия решения и/или вынесения суждения, критерием определяющим принятие или отрицание объекта выбора становилась некая точка опоры, индивидуально определяемая для каждого лица принимающего решение. Д. Канеман не проводит в своих работах четкого различия между различными точками опоры и фактически точкой опоры признается любое представление, так или иначе способное повлиять на оценку объектов выбора (цена, качество, репутация, личный опыт, знания, последние цифры страхового полиса и т.д.).

Однако дальнейшие разработки в этой области привели к формированию нового определения ориентира. В работе М. Рабина и Б.

Косцеги, ориентир определяется как ожидания по поводу того или иного исхода, основанные на опыте недавнего прошлого . Имеет смысл отметить неполноту данного определения: во-первых, ожидание является не столько структурной, сколько динамической характеристикой и отражает степень относительной уверенности ЛПР, в то время как последняя является также комплексной переменной, особенно в части качества, во-вторых, ориентир далеко необязательно подчиняется опыту именно недавнего прошлого. В подтверждение данного тезиса достаточно сослаться на работы школы глубинной психологии, которая постоянно доказывает и подчеркивает значимость раннего опыта в определении дальнейших стереотипов поведения в определенном контексте.

Пытаясь учесть данные лакуны первого подхода, Ш. Бенарци, дает новое более общее определение точки опоры, суть которого заключается в том, что ориентир есть субъективное представление, формируемое на основе мотивации ЛПР . Однако и в данном случае акценты сдвигаются. С одной стороны подчеркивается важность субъективного (в том числе и дифференцирующегося от личности к личности опыта), с другой стороны во главу угла ставится роль мотивации, однако недооценивается значимость чувств, эмоций, в рамках которых принимается решения. Также упускаются из виду вопросы, связанные с контекстом, в рамках которого принимается решении или выносится суждение.

В свете вышеизложенного сформировалась потребность вновь пересмотреть подход к ориентиру и все-таки попытаться учесть комплексность и его многообразие. Такую попытку, и на взгляд автора, достаточно удачную, предпринял Д. Лайбсон. С его точки зрения определение ориентира невозможно в отсутствии системности. Отсюда вытекает комплексность его подхода – существует индивидуально формируемая иерархия ориентиров, находящихся в зависимости от контекста, ценностных убеждений и мотивации личности .

Стоит добавить, что данный подход не столько определяет сущность ориентира, сколько акцентирует внимание на комплексности критериев, их определенной горизонтальной и вертикальной иерархии.

Отталкиваясь от данной точки зрения, вполне логичной видится теория когнитивного диссонанса, хотя бы в части вариантов его разрешения.

Заметим, что ориентир в принятии решения или вынесении суждения выступает определенного рода критерием, который находясь во взаимосвязи с остальными, обуславливает характер первого.

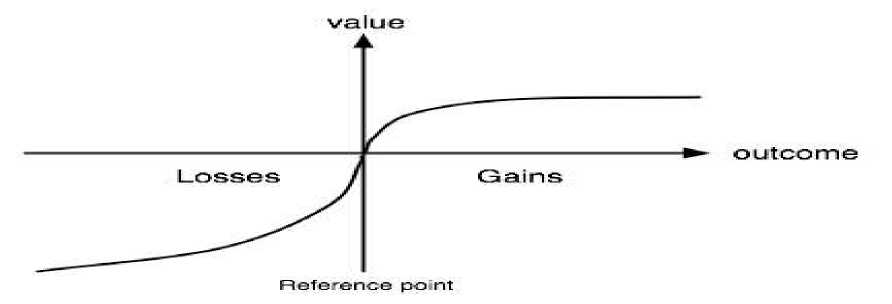

Графически, точка опоры впервые была представлена в ориентир-зависимой модели Д. Канемана. (Рис. 1).

Рисунок 1. «Ориентир-зависимая модель»

Во-первых, определение ценности того или иного объекта (суждения) является результатом соответствия тому или иному критерию, или их определенной иерархии, что будет более точно отражать текущие представления поведенческой школы.

Во-вторых, определение ценности суждения или объекта, находится также в определенной зависимости от контекстных условий, в рамках которых имеет место быть принимаемое решение, выносимое суждение и оценка объекта.

Эффект анкоринга в теории принятия решений

Эффект анкоринга является прямым и достаточно логичным следствием существования системы ориентиров. Больше того, анкоринг подтверждает множественность и комплексность ориентиров, и становится в один ряд с теорией когнитивного диссонанса в попытке отстоять данную точку зрения.

Пытаясь определить эффект анкоринга, отметим, что анкоринг это когнитивно-аффективное отклонение в процессе принятия решения и/или вынесения суждения, суть которого заключается в увеличении значимости тех или иных ориентиров (точек опоры) по отношению к другим.

С точки зрения экономического анализа, на сегодняшний день выявлено свыше 150 когнитивных отклонений и эвристик (правил упрощения), которые, так или иначе, являются частными формами анкоринга. Приведем лишь несколько примеров: эффект чрезмерной уверенности, эффект переоценки/недооценки (overreaction/underreaction), «эндаумент» эффект и т.д.

В целях углубления понимания их влияния на процесс принятия решения остановимся более подробно на нескольких из них.

Эффект чрезмерной уверенности

Субъективность процесса познания и проблема «вечной ошибки» -давно признанные аспекты когнитивных процессов деятельности индивидов, социумов и государств.

Эффект «чрезмерной уверенности», являя собой корреляционную цепочку нескольких отклонений, по праву можно считать одной из основных причин возникновения кризисных явлений в работе системы, ведущей к нарушению упорядоченности связей и стабильности её функционирования.

Определяя данный феномен, необходимым видится сказать, что чрезмерная уверенность – это отклонение, пребывая в котором индивиды точны в своих суждениях намного реже, нежели они считают.

Перефразируя можно сказать, что чрезмерная уверенность есть не что иное, как значительная переоценка вероятностей благоприятных событий и недооценка (или игнорирование) вероятностей неблагоприятных событий.

Таким образом, учитывая специфику субъективности процесса познания, а соответственно, анализа информации и процесса принятия решений на всех уровнях, начиная от рыночного актора, заканчивая регулятором, логичным видится тот факт, что весь рынок пребывает в плену данного отклонения.

Определяя структуру феномена «чрезмерной уверенности» необходимо сказать, что его порождают следующие отклонения:

-

• оптимистическое отклонение (optimistic bias);

-

• иллюзия контроля (illusion of control);

-

• экспертное сужение (expert judgement).

Необходимым видится рассмотреть каждое из них.

Оптимистическое отклонение – это систематическая склонность индивидов быть сверхоптимистичными по отношению к исходам планируемых действий.

В сущности, оптимистическое отклонение суть одна из разновидностей позитивных иллюзий (positive illusions), в плену которых пребывают индивиды.

Доказательной базой являются исследования, которые вывели ряд оптимистических отклонений, таких, например, как:

-

• оптимистическое отклонение профессиональных финансовых аналитиков в оценке корпоративных доходов;

-

• оптимистическое отклонение в процессе бюджетного планирования в Великобритании;

-

• обучающиеся по программе MBA 2 года переоценивают количество предложений работы, которые они получат и уровень начального заработка;

-

• большинство курящих верит, что их вероятность получения рака легких ниже, чем у остальных курильщиков.

В то же время оптимистическое отклонения нельзя считать универсальным, т.к. некоторые индивиды, по результатам исследований, переоценивают возможность наступления негатив-центрированного события, касающегося их.

Отсюда видится вполне логичным, что оптимистическое отклонение на психологическом уровне весьма тесно коррелируется с вышеописанным феноменом «чрезмерной уверенности». Взаимосвязь данных особенностей психического аппарата может быть объяснена путем введения в уравнения новой константы – «иллюзии контроля».

Эллен Лангер провела ряд экспериментов с азартными играми, наглядно отражающих наличие иллюзии контроля у участников. Участники, вытягивавшие выигрышный билет сами, при просьбе продать его «взвинчивали» цену в четыре раза большую, нежели те, кому этот билет просто дали. В случае, когда противником испытуемых в эксперименте со случайным исходом являлся нервничающий и неуверенный в себе человек, то их ставки были гораздо выше, чем при игре с уверенным в себе противником.

Как бы то ни было, в более чем 50 экспериментах каждый раз находились индивиды, действовавшие так, как будто они обладали способностью контролировать случайные исходы. Продолжая мысль, стоит заметить, что чем больше было стремление индивидов к случайному результату (например, съедобный приз более желанен голодному, чем сытому), тем больше они чувствовали иллюзорную, «ошибочную» уверенность.

Иллюзия контроля, таким образом, – тенденция индивидов верить в то, что они могут контролировать или, по крайней мере, влиять на исход события, который не зависит от них самих.

Широкое распространение имеет идея о том, что чем большим опытом в данном деле обладает индивид, тем объективней и адекватней его оценка возможности наступления рискового события. Наибольшее на сегодняшний день распространение это заблуждение получило среди класса экспертов, в том числе и экономических. Считается, что анализы и предсказания, основанные на предыдущем опыте и высокой квалификации, позволяют делать более точные прогнозы.

Однако отдельно встает вопрос о возможностях объективизации процесса вынесения экспертных суждений. Чем больше значение временного фактора, чем больше количество переменных и чем выше степень неопределенности, тем ниже точность и вероятность наступления именного данного прогноза.

Но в случаях, когда обратная связь между сделанными прогнозами эксперта и их подтверждением растянута во времени, искажена или вообще отсутствует, многие эксперты попадают под зависимость от собственных отклонений и в частности, находятся в зависимости от чрезмерной уверенности, основанной на вышеперечисленных факторах