Роль биологического азота в формировании качества зерна ячменя при длительном применении удобрений и инокуляции семян в южной лесостепи Западной Сибири

Автор: Хамова О.Ф., Шулико Н.Н., Дороненко В.Д.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (28), 2017 года.

Бесплатный доступ

В агропромышленном секторе экономики многих стран мира к концу ХХ в. одним из рациональных путей развития стало внедрение в практику землепользования биологических препаратов [Завалин, 2005; Воронкова, 2014]. Необходимо оценить вклад биологического азота в формировании качественного зерна ячменя при сокращении или замене средств химизации. Стационар, на полях которого был заложен полевой опыт, находится на северо-западной окраине города Омска и по природному районированию относится к южной лесостепи. В длительном (более 25 лет) стационарном опыте при использовании минеральных удобрений, соломы и бактериального препарата ассоциативной азотфиксации (ризоагрин) отмечено повышение содержания белка в продукции и его сбор с гектара на 2,7 % и 0,15 т/га соответственно в сравнении с контролем. Применение минеральных удобрений как раздельно, так и совместно с внесением соломы оказывало положительное влияние на качество зерна. В вариантах N18P42и N18P42+ солома содержание белка увеличилось на 1,2-1,1 % по отношению к неудобренному варианту. Использование инокуляции как отдельного агроприема увеличивало белковость зерна на 1,2-1,5 %. Проведенные исследования свидетельствуют о возможности регулирования поступления биологического (атмосферного) азота в агроценоз. Экспериментально доказана азотфиксирующая способность препарата ризоагрин, что, видимо, связано с приживаемостью в черноземной почве внесенных штаммов микроорганизмов, а также их устойчивостью к гидротермическим условиям вегетационного периода. Максимальный коэффициент азотфиксации (доля азота атмосферы в общем азоте биомассы) получен в варианте применения бактериального удобрения в сочетании с соломой. В среднем за три года коэффициент азотфиксации достигал 13 %. Применение в сельскохозяйственном производстве биопрепарата ризоагрин позволяет повысить коэффициент азотфиксации до 27 %.

Ячмень, минеральные удобрения, солома, инокуляция, качество зерна, коэффициент азотфиксации, биологический азот

Короткий адрес: https://sciup.org/142213485

IDR: 142213485 | УДК: 631.4:631.5

Текст научной статьи Роль биологического азота в формировании качества зерна ячменя при длительном применении удобрений и инокуляции семян в южной лесостепи Западной Сибири

В условиях резкого снижения инвестиций, направляемых на повышение плодородия почвы, первостепенное значение приобретают приемы интенсификации биологических факторов, предусматривающие использование органических и бактериальных удобрений, запашку соломы, насыщение севооборотов бобовыми культурами [Воронкова, 2014]. Формирование урожая сельскохозяйственных культур и накопление в нем биологически ценных веществ является конечным результатом ряда сложнейших физиолого-биохимических процессов, протекающих в органах растений в онтогенезе. Направленность этих процессов определяется, с одной стороны, генотипическими свойствами вида и сорта данного растения, с другой – зависит от условий внешней среды [Колмаков, 2004; Гамзикова, 2008 и др.]. В естественных биоценозах биологической фиксации атмосферного азота принадлежит исключительная роль в снабжении растений азотом [Базилинская, 1986]. Внесение в почву (с семенами) активных штаммов ризосферных

микроорганизмов в большинстве случаев обеспечивает существенный рост интенсивности связывания атмосферного азота в злаковых агроценозах [Шотт, 2010; Воронкова, 2006].

Объекты и методы

Опыт заложен на основе пятипольного зернопарового севооборота с чере-дованием культур: чистый пар – пшеница – соя – пшеница ‒ ячмень. Исследования проведены под заключительной культурой севооборота – ячменем. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднемощный среднегумусовый тяжелосуглинистый с содержанием гумуса 6,68‒6,72 % (по Тюрину), подвижного фосфора и обменного калия 101‒120 и 350‒420 мг/кг почвы (по Чирикову) соответственно. Изучались следующие факторы по схеме 2 х 2 х 2:

А – минеральные удобрения , кг д.в/га севооборотной площади: 1) без удобрений (контроль); 2) применение в дозе N 18 P 42 на гектар севооборотной площади, рассчитанной на положительный баланс элементов питания (невысокая доза удобрений, может применяться в хозяйствах) ;

В – солома: 1) без соломы; 2) внесение соломы после уборки зерновых культур в количестве, соответствующем урожаю;

С – бактериальное удобрение : 1) без инокуляции; 2) инокуляция семян ячменя биопрепаратом ризоагрин (производство ВНИИСХМ на основе штамма Agrobacterium radiobacter 204). Размещение вариантов – систематическое.

Погодные условия вегетационного периода 2012 г. были засушливыми, количество осадков ‒ 72,6 % от нормы, ГТК (за май ‒ август) = 0,69, при среднем многолетнем 1,10. В 2013 г., за исключением засушливого июня, метеоусловия вегетационного периода благоприятные для зерновых культур. Количество осадков за май ‒ август ‒ 218 мм (111 % от нормы) при ГТК = 1,16. В 2014 г. засушливыми были май и июнь, за период вегетации выпало 135 мм осадков (68 % от нормы), ГТК = 0,68.

Растительные образцы на содержание валового азота проанализированы по Пиневич [Пиневич, 1955].

Результаты исследований

Количество питательных элементов, которое необходимо для нормального роста и развития растений, обычно определяют по их содержанию в урожае. Зная потребности растений в конкретных элементах минерального питания и их снижение путем внесения минеральных удобрений и биопрепаратов, можно оптимизировать процесс внесения удобрения и повысить продуктивность сельхозкультур [Сотников, 2004].

Оценка качества зерна ячменя показала, что изменение содержания белка в нем в варианте без удобрений за годы исследований варьировало от 11,4 до 13,9 %, в основном это обусловлено метеоусловиями вегетационных периодов 2012‒2014 гг.

Доминирующее значение в формировании качества зерна ячменя принадлежало сочетанию изучаемых факторов. В этом же варианте (N 18 P 42 + солома + инокуляция) в 2012‒2014 гг. наблюдался и максимальный вынос азота (зерно + солома) 92,5; 60,7 и 121,4 кг/га соответственно при урожайности 2.53; 1,74 и 3,62 т/га [Шулико, 2013].

При совместном применении минеральных удобрений, соломы и инокуляции семян в годы исследований белковость зерна ячменя составляла 13,1‒14,6 % (максимальные значения по вариантам). Применение инокуляции как отдельного агроприема и в сочетании с удобрениями увеличивало белковость зерна на 0,6 и 2,3 % по отношению к контролю.

Сбор белка с одного гектара определялся урожайностью культуры и соедржанием белка в растениеводческой продукции. Под влиянием изучаемых факторов сбор варьировал от 0,15 до 0,53 т/га в годы исследований.

При систематическом использовании соломы в севообороте ее эффективность как удобрения возрастает. Скорость ее микробного разложения зависит от наличия в почве источников питания для микроорганизмов в виде азота и фосфора, минеральных удобрений, численности и видового состава микроорганизмов, температурных условий, влажности, аэрации [Верниченко, 1980; Юшкевич и дрю, 2015]. Последействие соломы связано с усилением процессов мобилизации азота в почве, повышением использования растениями иммобилизованного азота удобрений и почвы [Юшкевич и др., 2013].

В 2012 г. применение соломы на фоне без удобрений увеличивало белковость зерна ячменя на 2,5 %, а на фоне N 18 P 42 ‒ на 1,1 %. Инокуляция семян ассоциативными азотфикса-торами также положительно влияла на содержание белка и его сбор. Так, в варианте инокуляции наблюдалось увеличение показателя на 2,3 %, в варианте N 18 P 42 + инокуляция ‒ на 1,3 %; сбор белка повысился в этих вариантах на 0,05 и 0,09 т/га соответственно в сравнении с контролем.

В 2013 г. в вариантах с применением удобрения сохранилась та же закономерность, что и в 2012 г. (таблица).

Содержание белка в зернееячменя в зависимостиесоот применения минеральных удобрений, соломы и инокуляции семя E н (2012‒2014)

|

Варианте |

Содержание A белкаесв зерне, % |

Сбор белка, т/га |

||||

|

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

|

|

Контроль |

11,4 |

11,7 |

12,1 |

0,22 |

0,15 |

0,28 |

|

Солома |

13,9 |

12,3 |

12,8 |

0,29 |

0,18 |

0,30 |

|

Инокуляция |

13,7 |

13,1 |

12,8 |

0,27 |

0,20 |

0,33 |

|

Солома A + инокуляция |

12,8 |

13,1 |

13,1 |

0,27 |

0,20 |

0,34 |

|

N 18 P 42 |

13,1 |

12,5 |

13,1 |

0,30 |

0,22 |

0,42 |

|

N 18 P 42 + A соломазаян |

12,5 |

12,3 |

13,6 |

0,29 |

0,24 |

0,46 |

|

N 18 P 42 + инокуляция |

12,7 |

12,3 |

13,8 |

0,31 |

0,22 |

0,49 |

|

N 18 P 42 + солома + инокуляциязаеучхимы |

14,6 |

13,1 |

14,6 |

0,36 |

0,23 |

0,53 |

|

НСР 05 А, В, С |

0,46 |

0,50 |

0,38 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

Примечание. НСР05 А минеральныхзьатеудобрений. НСР05 B соломы. НСР05 С ‒ инокуляци E и.

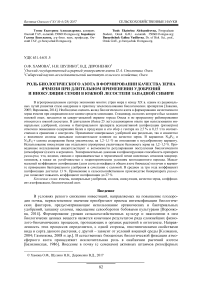

В 2014 г. получена наиболее высокая урожайность на фоне N 18 P 42 (3,21‒3,62 т/га), потребовавшая существенного количества минерального азота для ее формирования. Поэтому наблюдалось образование зерна определенного качества с содержанием белка 13,1‒14,6 %. Между содержанием белка в зерне и количеством азота нитратов в почве в период кущения ячменя была получена тесная коррелятивная зависимость ( r = 0,81 ± 0,23). Применение соломы и инокуляции в 2014 г. повысило сбор белка на удобренном фоне на 1,5 и 1,7 % соответственно. Максимальный сбор с гектара получен на фоне минеральных удобрения в 2014 г. ‒ 0,42‒0,53 т/га. В 2014 г. в выделенных с применением агрохимии вариантах (N 18 P 42 + солома + инокуляция по отношению к контролю 0,78 т/га) установлено, что содержание белка в зерне ячменя варьировало в пределах 12,1‒14,6 % (рисунок).

Контроль Инокуляция Солома- N1SP42+ N1SP42-!- инокуляция инокуляция солома-і- инокуляция

^■=1 Содержание белка в зерне, % —*— Коэффициент азотфиксашш ячменя, %

Содержание белка в зерн E е ячменя, коэффициент азотфиксацииilsepobячменя в зависимостиlisceauhny от применения минеральных удобрений, соломы и бактеризации семя E н (%), 2014 г., НСР 05 = 0,4

Применение минеральных удобрений совместно с инокуляцией и соломой оказывало наибольшее положительное влияние на качество зерна. В вариантах N 18 P 42 + инокуляция и N 18 P 42 + солома + инокуляция содержание белка увеличилось на 1,7‒2,5 % в сравнении с контролем. Пименение инокуляции на фоне без удобрений увеличивало белковость зерна на 0,7 %.

В результате исследований установлено, что в формировании урожая ячменя определенную пользу приносит биологический азот. В 2014 г. в выделенных с наибольшим количеством фиксированного азота воздуха вариантах с инокуляцией в общем выносе азота ячменем доля составляет от 19 до 27 % в зависимости от применения удобрений. Максимальный коэффициент азотификации (доля азота атмосферы в общем азоте биомассы) получен в варианте применения бактериального удобрения в сочетании с соломой.

Выводы

Таким образом, применение невысоких доз минеральных удобрений, соломы и инокуляции семян ассоциативными диазотрофами обеспечивает повышение содержания белка в продукции и его сборе с гектара на 2,7 % и 0,15 т/га соответственно в сравнении с контролем. Использование в сельхозпроизводстве биопрепарата ризоагрин позволяет повысить коэффициент асотфиксации до 27 %.

O.F. Khamova1, N.N. Shuliko2, V.D. Doronenko2

-

1Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk

-

2Siberian яо Research Institute ac of Agriculture

The role of biological nitrogen in the barley grain quality under the conditions of long-term use of fertilizers and inoculation of seeds in the southern forest-steppe of Western Siberia

In the agro-industrial sector economyakdof many countriesеудбронaround the world, by the end of 20th century, one of the rational ways of developmen E t was the introduction of biologic preparationslizeaodyvnintro land-useасрхнpractice. It, s necessary to estimateтсавthe contribution of biologic nitroge E n to the formation of qualitative grainтсароbarley the reductionеудобрнийor replacement of chemicals [Zavalin, 2005; Voronkova, 2011]. The hospita E l, on the sidelines of the field experiment, located in the North-Westerntrseooutskirts of the Omsk citylisauovyhand natural zoning refer E s to the southern forest-steppe. Long-termеср(over 25 years) patient experiences withаеthe use of mineral fertilizers, stra E w and bacterial preparate associativeгзаквоимnitrogen fixationякоулнциshowed increased proteintipucontent in the production and harvestin E g per hectare was 2.7 % and 0.15 t/ha respectivelyсвобниcompared to control. The use of mineral fertilizers eitherтсеволдпйиseparately or together wit E h the addition of straw had a positiveгтеакрeffect on grainзсьаевлопниquality. In the options N 18 P 42 and N 18 P 42 + strawеаьрлхprotein content increase E d by 1.2 and 1.1 % compared to the control. The use of inoculation as a separate application increased the grain protein content 1.2‒1.5 %. Studies have shown the possibility of regulating the receipt of biological (atmospheric) nitrogen into the agro-ecosystem. Experimentally proved nitrogen-fixing ability of the drug risogrin, which is apparently associated with survival in the chernozem soil deposited strains of microorganisms and their resistance to hydrothermal conditions of the vegetation period. Maximum rate of nitrogen fixation (proportion of atmospheric nitrogen in the total nitrogen of the biomass) was obtained in the variant of application of bacterial fertilizers in combination with straw. On average over the three years, the ratio of nitrogen fixation reached 13 %. Application of the biopreparation rizoagrin in agricultural production made it possible to increase the nitrogen fixation coefficient to 27 %.

Список литературы Роль биологического азота в формировании качества зерна ячменя при длительном применении удобрений и инокуляции семян в южной лесостепи Западной Сибири

- А.А. Биопрепараты, и урожай. М.: ВНИИА, 2005. 302 с.

- Н.А. Биологические ресурсы и их в сохранении плодородия и повышении агроценозов Западной: моногр. Омск: Изд-во, 2014. 188 с.

- Колмаков Ю.В. зерна пшеницы и его улучшения:. дис.. д-ра с.-х. наук: Колмаков Юрий. Тюмень, 2004. 32 с.

- О.И. Этюды по, агрохимии и генетике мин питания растений/О.И.; отв. ред. акад. РАСХН Г.П.; Рос. акад. с.-х. наук. Сиб., Новосиб. ГАУ. Новосибирск:, 2008. 372 с.

- Базилинская М.В. по проблеме биологической азота в: обзор. информ.//Сельскохозяйственное производство и. Сер. 1., земледелие и. 1986. № 1. С. 21.

- Шотт П.Р. Применение корневых диазотрофов при зерновых культур на//науки и техники. 2010. № 6. С. 29-31.

- Воронкова Н.А. приемов биологизации в воспроизводстве плодородия и продуктивности культур//источники элементов питания. III Сибирские агрохимические чтения: материалы унар. науч. конф. (, 12-16 2005 г.). Новосибирск, 2006. 196-201.

- Пиневич В.В. Определение и фосфора в растительном из одной//Докл. 1955. № 1. С. 33-34.

- Б.А. Влияние приемов на динамику форм органического и урожайность культур:. дис.. канд. с.-х., 2004. 18 с.

- Шулико Н.Н., Хамова О.Ф., Дороненко В.Д. длительного применения удобрений, соломы и семян ассоциативными диазотрофами на и условный баланс питания в условиях юга Сибири//Аграрный потенциал в продоволь обеспечения: теория и: материалы Всерос. науч.-практ. Ульяновск, 2016. Ч. I. С. 328-333.

- Верниченко Л.Ю., Мишустин Е.Н. Влияние на почвенные и урожай сельскохозяйственных//соломы как органического/АН СССР, почвоведения. М.: Наука, С. 3-33.

- Юшкевич Л.В. соломы в засушливом Западной: метод. пособие. Омск: Вариант-Омск, 2013. 48 с.

- Юшкевич, Л.В., В.Г. Холмов, И.А. яровой пшеницы при обработки черноземных и длительном применении в Западной//Управление почвенным плодородием и питанием культурных растений. экологические аспекты природопользования: сб. материалов, посвящ. 80-летию со дня рождения, основателя и научной школы Ю.И. Омск, 2015. С. 191-197.