Роль биоритмов в разбросе результатов динамического исследования лейкоцитов периферической крови на предоперационном этапе (на примере эндопротезирования тазобедренного сустава)

Автор: Аврунин Александр Самуэльевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2012 года.

Бесплатный доступ

При динамическом исследовании 826 пациентов, готовящихся к первичному тотальному и 482 - к ревизионному эндопротезированию тазобедренного сустава, выявлен значительный разброс показателей разных лейкоцитарных форм, величина которого превышала погрешность метода. Исследование 7 здоровых добровольцев в течение 30 сут. показало аналогичные величины разброса, а также продемонстрировало колебательный характер изменения исследуемых показателей. Уровни общего количества лейкоцитов, палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофильных гранулоцитов и лимфоцитов в периферической крови колебались с гемициркасептанной периодичностью, а моноцитов – с циркасептанной. Колебания протекали вокруг тренда, величина которого менялась с циркадисептанным и близким к циркавигинтанному периодом. Полученные данные позволяют утверждать, что эти биоритмы и являются причиной наблюдаемого разброса.

Эндопротезирование тазобедренного сустава, предоперационное обследование, биоритмы, лейкоциты, гранулоциты, моноциты, лимфоциты

Короткий адрес: https://sciup.org/142121621

IDR: 142121621

Текст научной статьи Роль биоритмов в разбросе результатов динамического исследования лейкоцитов периферической крови на предоперационном этапе (на примере эндопротезирования тазобедренного сустава)

На этапе предоперационного обследования пациентов, готовящихся к эндопротезированию тазобедренного сустава, одним из обязательных тестов является определение числа лейкоцитов в периферической крови, причем не только общего количества, но и доли входящих в их состав отдельных клеточных популяций. Это вызвано необходимостью выявления скрытых и оценки активности известных хронических воспалительных очагов и позволяет более корректно прогнозировать течение послеоперационного процесса при объемных ортопедических вмешательствах. В большей степени это относится к ревизионным операциям, при которых риск инфекционных осложнений особенно высок [1, 4-7]. В этих условиях зачастую проводятся повторные исследования

с коротким временным интервалом (1–3 сут.). При сравнении их результатов нередко в отсутствии видимых клинических причин наблюдается существенная разница значений одноименных показателей. Этот феномен в большинстве случаев рассматривается лечащими врачами как следствие технических ошибок работы лаборатории. В то же время не учитывается тот факт, что наблюдаемые отклонения могут отражать цикличность развития физиологических процессов в организме, т. е., имеют биоритмическую основу.

Цель: определить параметры разброса результатов при динамическом исследовании содержания лейкоцитов в периферической крови на предоперационном этапе и возможную роль в возникновении данного феномена биоритмических процессов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ 1308 историй болезни всех пациентов, которым было выполнено первичное тотальное и ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава в клинике РосНИИТО им. Р.Р. Вредена в период с 1994 по 2002 год. Были исключены истории болезни лиц,

которым проводили плановую эксфузию крови, и больных с послеоперационными осложнениями, в том числе и инфекционными. Контрольную группу составили 7 практически здоровых добровольцев.

Определение общего количества лейкоцитов (ОЛ) в периферической крови проводили на гемато-

Группы пациентов

|

Операция |

Группы |

Пол |

Возраст |

Число больных |

Показатели |

|||||

|

ОЛ |

ПНЛ |

СНЛ |

ЭЛ |

Л |

М |

|||||

|

Количество исследований |

||||||||||

|

Первичное эндопротезирование тазобедренного сустава |

I |

ж |

19–89 |

531 |

238 |

233 |

233 |

232 |

233 |

233 |

|

II |

м |

22–82 |

295 |

67 |

63 |

63 |

63 |

63 |

63 |

|

|

Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава |

III |

ж |

24–86 |

297 |

55 |

54 |

54 |

54 |

54 |

54 |

|

IV |

м |

24–82 |

185 |

25 |

22 |

22 |

22 |

22 |

22 |

|

|

Здоровые добровольцы |

V |

ж |

23–58 |

4 |

119 |

119 |

119 |

119 |

119 |

119 |

|

VI |

м |

27–62 |

3 |

88 |

88 |

88 |

88 |

88 |

88 |

|

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ логических анализаторах Sysmex KX-21 (Япония) и Кобас Микрос (Франция). Подсчет содержания палочкоядерных (ПНЛ) и сегментоядерных нейтрофильных лейкоцитов (СНЛ), эозинофильных лейкоцитов (ЭЛ), лимфоцитов (Л) и моноцитов (М) выполняли в мазке крови, их количество выражали в абсолютных величинах. Математическая обработка результатов исследований миелоцитов, юных нейтрофильных и базофильных лейкоцитов не проводилась, так как в подавляющем большинстве случаев эти клеточные формы или отсутствовали, или их количество было незначительным.

Все пациенты были разделены на четыре группы I-IV, в зависимости от пола и выполненной операции; V и VI контрольные группы составили практически здоровые добровольцы (табл. 1).

Пациентам I и II групп вмешательства выполнялись по поводу деформирующего артроза, последствий перелома проксимального отдела бедренной кости, асептического некроза головки бедренной кости, ревматоидного артрита; III и IV - асептической нестабильности одного или обоих компонентов искусственного сустава, усталостного перелома

ножки, вывиха головки эндопротеза, протрузии головки однополюсного эндопротеза, перелома бедренной кости вблизи эндопротеза.

Количество исследований, проведенных у каждого пациента, колебалось от 2 до 5 с интервалом от 2 до 14 сут. Преобладание женщин (I и III группы) объясняется более высокой частотой возникновения у них коксартроза, являющегося основным показанием к эндопротезированию, и более короткой продолжительностью жизни мужчин в нашей стране.

У добровольцев (V и VI группы) ежедневно в 10 часов утра в течение 30 сут. проводился забор крови из области подушечек пальцев рук. Для построения математических статистических моделей тренда и колебательных кривых из данных, полученных при обследовании каждого волонтера, формировали динамические ряды, которые аппроксимировали сглаживающим полиномиальным сплайном четвертого порядка (уровень значимости модели Р<0,05). Результаты исследований ЭЛ в связи с относительно малым количеством этих клеток подобной обработке не подвергались, так как степень достоверности математических моделей была статистически незначимой (P>0,05).

Таблица 1

Для определения величины разброса результатов динамического исследования ОЛ и отдельных клеточных популяций у каждого пациента были выделены все возможные варианты парного исследования и рассчитан модуль разности для каждой пары показателей. Его величина считалась существенной, если она превышала ошибку метода. Частота различия в группах представлена в таблице 2.

Средняя величина модуля разницы в группах пациентов (I-IV) (табл. 3) для ОЛ колебалась в пределах от 18 до 22 % от средней величины показателя (при максимальной разнице от 49 до 132 %), для ПНЛ – от 85 до 99,9 % (при максимальной разнице от 341 до 1279 %), для СНл - от 24 до 30 (при максимальной разнице от 69 до 275 %), для ЭЛ от 52 до 78 % (при максимальной разнице от 142 до 871 %), для Л от 22 до 30 % (при максимальной разнице от 75 до 143 %), для М от 48 до 74 % (при максимальной разнице от 176 до 618 %). Обращают на себя внимание очень высокие параметры различий для ряда показателей (ПНЛ, ЭЛ). Это связано с тем, что среднее их количество относительно мало по сравнению с другими лейкоцитарными формами (СНЛ, Л). Например, повышение числа ЭЛ на 1–2 % (а в норме их 0–1 на 100 клеток в мазке) приводило к стопроцентному и более увеличению их абсолютного количества относительно среднего.

Результаты аналогичного анализа данных, полученных при обследовании добровольцев (группы V, VI), существенно не отличались (табл. 3). При этом необходимо подчеркнуть, что величина разброса значимо превышала ошибку использованных методов.

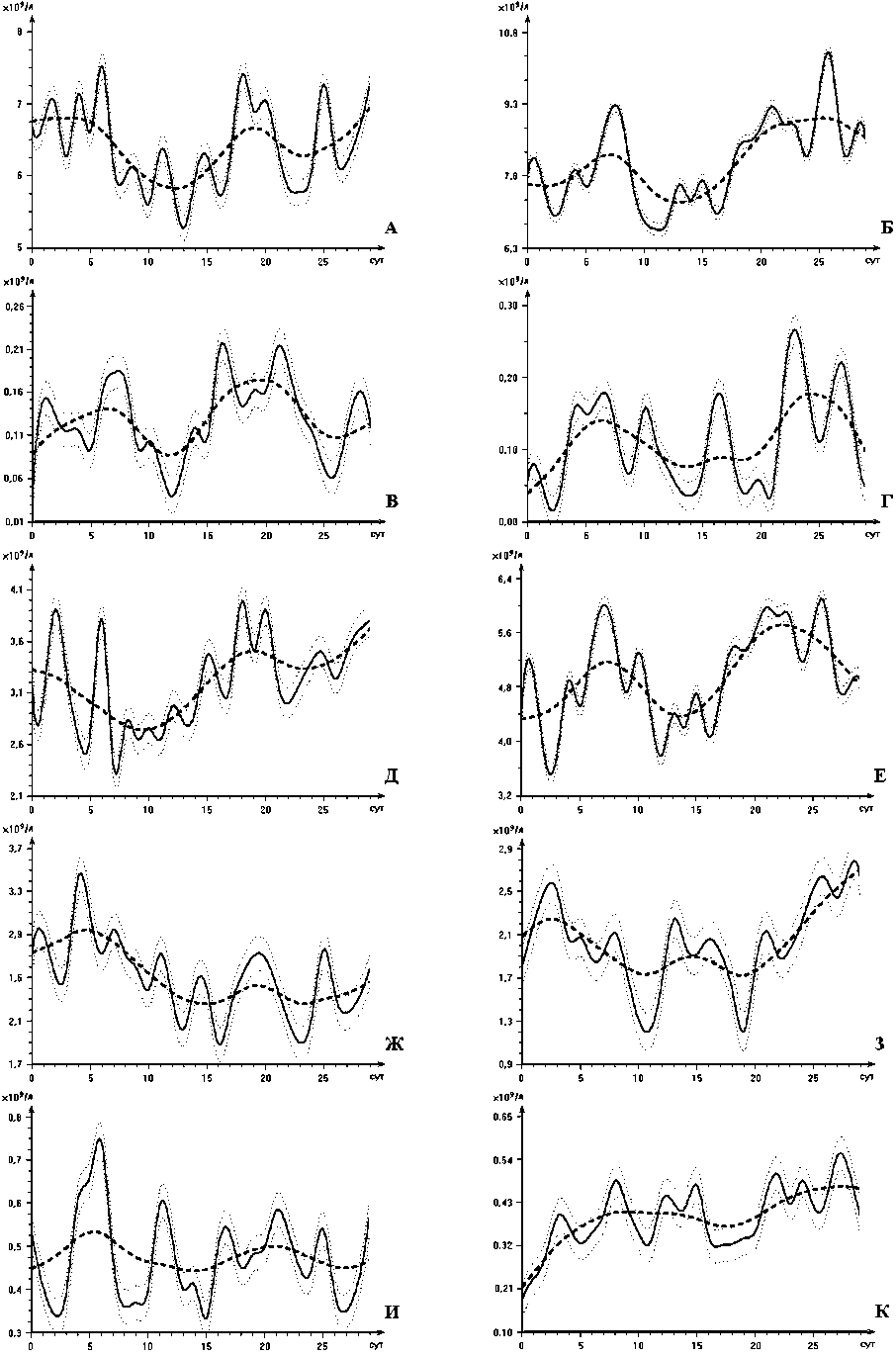

Для подтверждения гипотезы о ведущей роли биоритмов в формировании разброса данных было проведено математическое статистическое моделирование динамических рядов показателей, полученных в результате обследования добровольцев. Установлено, что количество ОЛ, ПНЛ, СНЛ и Л колебалось независимо от пола с гемициркасептан-ной1 (Мср – 3,4 сут., σ = 0,6 сут.; 4,5 сут., σ = 0,5 сут.; 3,9 сут., о = 0,9 сут. и 4,2 сут., о = 0,7 сут. соответственно), а количество М – с циркасептанной2 (Мср – 5,3 сут., σ=0,9 сут.) периодичностью (табл. 4, рис. 1). Эти колебания наслаивались на тренд, величина которого также менялась волнообразно со средним полупериодом для ОЛ – 6,7 сут. (σ = 1,6 сут.), ПНЛ – 8,1 сут. (σ = 3,0 сут.), СНЛ – 7,3 сут. (σ = 1,3 сут.), Л – 7,1 сут. (σ = 1,5 сут.) (циркадисептанный 3 ритм), М – 8,9 (о = 0,9 сут.) (ритм, близкий к циркавигинтанному4).

Таблица 2

|

Группы |

ОЛ |

ПНЛ |

СНЛ |

ЭЛ |

Л |

М |

|

I |

98,1 |

97,4 |

95,5 |

96,1 |

91,6 |

100 |

|

II |

97,7 |

92,9 |

97,6 |

92,9 |

97,6 |

97,6 |

|

III |

90,9 |

74,2 |

93,5 |

80,6 |

93,5 |

96,8 |

|

IV |

100 |

90,9 |

90,9 |

100 |

100 |

100 |

|

V |

94,5 |

93,7 |

93,6 |

86,3 |

87,4 |

97,0 |

|

VI |

93,3 |

95,7 |

94,5 |

90,8 |

92,2 |

98,2 |

Таблица 3

|

Группы |

Количество парных исследований |

Мср* (σ) |

Среднее значение модулей разности |

Максимальное значение модулей разности |

||

|

абс. (σ) |

% |

абс. |

% |

|||

|

Общие лейкоциты (×109/л) |

||||||

|

I |

162 |

6,1 (2,0) |

1,3 (1,5) |

22,0 |

11,3 |

132 |

|

II |

44 |

6,7 (1,8) |

1,3 (0,9) |

19,0 |

3,7 |

55 |

|

III |

33 |

6,4 (1,9) |

1,2 (1,1) |

18,1 |

4,2 |

65 |

|

IV |

14 |

6,3 (1,9) |

1,1 (0,8) |

17,6 |

3,1 |

49 |

|

V |

1711 |

5,1 (1,2) |

0,7 (0,6) |

13,1 |

3,4 |

66 |

|

VI |

1248 |

7,3 (2,1) |

0,9 (0,8) |

13,0 |

5,2 |

72 |

|

Палочкоядерные нейтрофильные лейкоциты(×109/л) |

||||||

|

I |

154 |

0,15 (0,20) |

0,15 (0,28) |

99,9 |

2,00 |

1279 |

|

II |

42 |

0,18 (0,21) |

0,17 (0,27) |

92 |

1,23 |

681 |

|

III |

31 |

0,15 (0,26) |

0,13 (0,27) |

88 |

1,48 |

986 |

|

IV |

11 |

0,09 (0,09) |

0,08 (0,08) |

85 |

0,30 |

341 |

|

V |

1711 |

0,14 (0,08) |

0,09 (0,08) |

63 |

0,43 |

306 |

|

VI |

1248 |

0,26 (0,20) |

0,18 (0,16) |

70 |

0,88 |

340 |

|

Сегментоядерные нейтрофильные лейкоциты (×109/л) |

||||||

|

I |

154 |

3,2 (1,4) |

1,0 (1,0) |

30 |

8,79 |

275 |

|

II |

42 |

3,7 (1,2) |

0,9 (0,7) |

24 |

2,6 |

69 |

|

III |

31 |

3,7 (1,4) |

1,1 (0,8) |

29 |

3,4 |

93 |

|

IV |

11 |

3,7 (1,5) |

1,0 (0,9) |

28 |

2,7 |

73 |

|

V |

1711 |

2,8 (0,8) |

0,6 (0,5) |

21 |

3,1 |

110 |

|

VI |

1248 |

3,8 (1,3) |

0,7 (0,8) |

20 |

5,6 |

149 |

|

Эозинофильные лейкоциты (×109/л) |

||||||

|

I |

152 |

0,16 (0,21) |

0,12 (0,15) |

78 |

1,40 |

871 |

|

II |

42 |

0,17 (0,15) |

0,12 (0,12) |

71 |

0,45 |

263 |

|

III |

31 |

0,13 (0,14) |

0,09 (0,10) |

67 |

0,42 |

313 |

|

IV |

11 |

0,27 (0,19) |

0,14 (0,11) |

52 |

0,38 |

142 |

|

V |

1711 |

0,12 (0,13) |

0,10 (0,10) |

82 |

0,45 |

366 |

|

VI |

1248 |

0,13 (0,11) |

0,12 (0,11) |

89 |

0,56 |

422 |

|

Лимфоциты (×109/л) |

||||||

|

I |

154 |

2,2 (0,8) |

0,57 (0,53) |

24 |

3,1 |

143 |

|

II |

42 |

2,0 (0,7) |

0,6 (0,4) |

30 |

2,0 |

99 |

|

III |

31 |

21 (0,9) |

0,5 (0,5) |

22 |

2,3 |

109 |

|

IV |

11 |

2,1 (0,7) |

0,6 (0,5) |

29 |

1,5 |

75 |

|

V |

1711 |

1,8 (1,0) |

0,4 (0,8) |

24 |

7,2 |

408 |

|

VI |

1248 |

2,4 (1,0) |

0,5 (0,4) |

19 |

2,2 |

91 |

|

Моноциты (×109/л) |

||||||

|

I |

154 |

0,41 (0,31) |

0,23 (0,26) |

56 |

2,55 |

618 |

|

II |

42 |

0,56 (0,43) |

0,27 (0,47) |

48 |

2,55 |

458 |

|

III |

31 |

0,36 (0,25) |

0,25 (0,21) |

69 |

0,80 |

224 |

|

IV |

11 |

0,42 (0,20) |

0,31 (0,19) |

74 |

0,73 |

174 |

|

V |

1711 |

0,38 (0,15) |

0,14 (0,11) |

36 |

0,74 |

191 |

|

VI |

1248 |

0,56 (0,24) |

0,21 (0,19) |

37 |

1,15 |

205 |

Примечание: * – Мср – среднее значение показателя в группе.

-----аппроксимация сплайнами с параметрами р=0,99

—— - тренд, аппроксимация сплайнами с параметрами р=0,1

......- полуширина доверительной полосы (1,96x0)

Рис. 1. Примеры результатов математического статистического моделирования динамики содержания ОЛ, ПНЛ, СНЛ, Л и М у практически здоровых лиц (группы IV, V). Обозначения: по вертикальной оси – величина показателя, по горизонтальной оси – время (сут.). На графиках: А, Б – общие лейкоциты, В, Г – палочкоядерные нейтрофильные лейкоциты, Д, Е – сегментоядерные нейтрофильные лейкоциты, Ж, З – лимфоциты, И, К – моноциты; А, Д, Ж, И – доброволец Б-а, В – С-а, Б, Е, З – Б-й, Г, К – Х-в

Средние значения показателей лейкоцитов и величины их разброса у добровольцев

|

Фамилия |

ОЛ ( Х 10 9 /Л) |

ПНЛ ( х 10 9 /л) |

СНЛ ( х 10 9 /л) |

Л ( х 10 9 /л) |

М ( х 10 9 /л) |

||||||||||

|

Мср ( σ ) |

Ммах-Ммin |

Мср ( σ ) |

Ммах-Ммin |

Мср ( σ ) |

Ммах-Ммin |

Мср ( σ ) |

Ммах-Ммin |

Мср ( σ ) |

Ммах-Ммin |

||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

||||||

|

Б-а |

6,4 (0,6) |

2,5 |

39 |

0,2 (0,1) |

0,4 |

247 |

3,2 (0,5) |

1,9 |

59,2 |

2,5 (0,4) |

2,0 |

79,8 |

0,5 (0,2) |

0,7 |

154 |

|

Б-й |

9,0 (1,0) |

5,2 |

58 |

0,3 (0,2) |

0,7 |

226 |

4,3 (0,5) |

2,6 |

61,1 |

3,7 (0,5) |

2,2 |

60,2 |

0,7 (0,2) |

1,1 |

167 |

|

Л-я |

4,7 (0,5) |

1,7 |

37 |

0,1 (0,1) |

0,3 |

275 |

2,4 (0,4) |

1,7 |

72,3 |

1,5 (0,3) |

1,2 |

80,2 |

0,4 (0,1) |

0,5 |

127 |

|

Н-а |

5,8 (0,8) |

3,4 |

58 |

0,2 (0,1) |

0,4 |

252 |

3,5 (0,7) |

3,1 |

89,3 |

1,7 (0,3) |

1,3 |

76,6 |

0,4 (0,1) |

0,6 |

155 |

|

С-а |

3,6 (0,6) |

2,8 |

77 |

0,1 (0,1) |

0,2 |

165 |

2,0 (0,5) |

2,0 |

97,9 |

1,1 (0,2) |

0,9 |

78,5 |

0,2 (0,1) |

0,4 |

146 |

|

Ф-в |

8,1 (0,9) |

3,7 |

46 |

0,4 (0,2) |

0,9 |

248 |

4,9 (0,7) |

2,4 |

48,8 |

2,0 (0,4) |

1,8 |

88,4 |

0,6 (0,2) |

1,1 |

183 |

|

Х-в |

4,7 (0,6) |

2,5 |

53 |

0,1 (0,1) |

0,3 |

245 |

2,5 (0,4) |

1,9 |

75,7 |

1,6 (0,3) |

1,2 |

75,8 |

0,4 (0,1) |

0,4 |

108 |

|

Мср |

6,0 (1,9) |

3,1 |

52 |

0,2 (0,1) |

0,5 |

229 |

3,3 (1,1) |

2,2 |

67,5 |

2,0 (0,9) |

1,5 |

75,7 |

0,5 (0,2) |

0,7 |

137 |

Примечание: Мср - среднее значение показателя за 30 дней наблюдения; Ммах-Ммin - разность между максимальным и минимальным значениями показателя за 30 дней наблюдения.

Необходимо отметить, что, несмотря на вышеозначенную воспроизводимость особенностей колебательных изменений показателей, носящую физиологический характер, их средние величины у каждого добровольца несколько отличались, хотя и несущественно (табл. 5). Это согласуется с точкой зрения Ф. И. Комарова [3], в соответствии с которой повторяемость биологического явления в ритме относительна. На самом деле, каждый цикл повторения по своему содержанию рознится с предыдущим, но воспроизводится по тем же закономерностям.

В заключение необходимо подчеркнуть, что, согласно полученным данным, при динамическом исследовании с небольшим интервалом времени

(несколько суток) в подавляющем большинстве случаев не технологические ошибки лаборатории, а именно физиологические колебания являются основной причиной разницы как общего количества лейкоцитов, так и их клеточных популяций в клиническом анализе крови. Это перекликается с высказыванием С.Э. Шноля и А.М. Жаботинского в предисловии к русскому изданию монографии Б. Гудвина [2] о том, что многие поколения биологов и медиков воспитаны на убеждении, что "разброс" результатов исследований свидетельствует только о плохом методе измерений; поэтому вряд ли удастся оценить, сколько периодических явлений в биологии и медицине остались незамеченными из-за этого убеждения.

Таблица 5

ВЫВОДЫ

-

1. В норме ОЛ, ПНЛ, СНЛ и Л претерпевают физиологические колебания с гемициркасептанной, а М - с циркасептанной длиной периода, происходящие вокруг тренда, величина которого меняется с циркадисептанным (ОЛ, ПНЛ, СНЛ и Л) и близким к циркавигинтанному (М) периодом.

-

2. У практически здоровых людей биоритмический компонент изменения величины показателей белой крови в среднем дает разброс для ОЛ – 52 %, ПНЛ – 229 %, СНЛ – 68 %, Л – 76 %, М – 137 % от

-

3. В клинической практике при наличии нескольких исследований в динамике и разнице, не превышающей максимального размаха биоритмического компонента, врачу необходимо ориентироваться на их среднюю величину, так как это значение более объективно отражает уровень, вокруг которого происходят колебания показателя.

средней величины показателя, тогда как максимальные значения разброса составляют для ОЛ – 77 %, ПНЛ – 274 %, СНЛ – 97 %, Л – 88 %, М – 183 %.