Роль динамических движений в структуре двигательных действий в скалолазании

Автор: Котченко Ю.В.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 3 (29), 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается влияние динамических движений на результат прохождения соревновательной трассы в дисциплине лазания на трудность. В качестве исходных данных использовались показатели выступлений мужчин на международных соревнованиях. Соревновательные трассы были разделены на две группы по протяженности: короткие и длинные. На коротких трассах связи с результатом установлено не было. На трассах высокой протяженности выявлена слабая, но высокозначимая связь. Лидеры соревнований на длинных трассах более активно реализуют динамический стиль лазания, что способствует повышению эффективности выступления и полностью соответствует установленным теоретическим закономерностям. Исследования показали, что спортсмен, претендующий на высокий результат, должен быть готов к выполнению от двух до четырех высокоинтенсивных движений на трассах предельной категории трудности.

Спортивное скалолазание, соревнования, динамические движения, эффективность, лазание на трудность

Короткий адрес: https://sciup.org/140246876

IDR: 140246876

Текст научной статьи Роль динамических движений в структуре двигательных действий в скалолазании

Введение . С момента ухода спортивного скалолазания со скал на искусственные стенды все официальные международные соревнования стали проводиться исключительно на специально сконструированных скалодромах. В настоящее время практически в любом городе можно найти один или несколько залов, где круглогодично тренируются скалолазы.

Лазание на искусственных стендах существенно отличается от лазания на естественных скалах и требует специальных навыков и умений, практически не свойственных скальным трассам. В первую очередь это относится к боулдерингу и дисциплине лазания на трудность.

Структура движений в этих видах скалолазания сложна и разнообразна, но в целом все движения можно разделить на две группы:

– первая группа: скалолаз достает нужную зацепку в статике с относительно равномерным напряжением мышц. В эту группу попадает абсолютное большинство движений.

– вторая группа: для достижения удаленной зацепки скалолаз выполняет актив- ное динамическое движение, вплоть до прыжка.

Динамическое движение ( q ) - спорадический компонент лазания, и его выполнение всегда связано с определенной долей риска срыва. По этой причине спортсмены стараются их избегать, а если используют, то только при необходимости. Соревновательная практика показывает, что если спортсмен может взять следующую зацепку в статике, в подавляющем большинстве случаев он достанет ее, последовательно наращивая напряжение мышц.

Как показывает соревновательная практика, при постановке спортивных трасс судьи-подготовщики умышленно создают такие места, не всегда адекватно оценивая уровень мастерства скалолазов, выдвигая на первый план не спортивную составляющую, а зрелищность стартов.

Раньше, при подготовке соревновательных трасс, рекомендовалось не применять участки, диктующие необходимость прыжка, и включать их только при полной уверенности, что все спортсмены выполнят такой прыжок. Теперь же постановщики практикуют настолько сложные прыжковые движения, реализовать которые не в состоянии даже скалолазы, входящие в первую десятку мирового рейтинга. Примером может служить мужской полуфинал этапа кубка мира в Китае, г. Сямынь 2017 г., где многие очень сильные спортсмены не сумели сделать такой прыжок в середине трассы и закончили выступление.

Еще одной причиной, вызывающей необходимость динамического движения, являются такие морфофункциональные особенности скалолазов, как длина тела, плеча, размах рук [4, 5].

Основные направления научных исследований в скалолазании сосредоточены в области физической и технической подготовки [3, 8], оценки эффективности лазания [6, 7], психологической готовности к старту [1]. Тем не менее изучение влияния на результат выступления отдельных компонентов соревновательного процесса [2], в том числе и динамических движений, несомненно, будет способствовать более полному пониманию структуры соревновательного процесса (СП) в сложном лазании.

Цель статьи . Изучить закономерности связи динамического движения с результатом прохождения соревновательной трассы в дисциплине лазания на трудность среди мужчин.

Методика исследования. Сбор данных для анализа проводился на протяжении шести лет, с 2012 по 2017 гг. Изучались выступления скалолазов высокого класса на полуфинальных и финальных трассах крупных международных турниров. Всего обработано 1160 стартов. Собранные данные анализировались в математическом пакете

Statistica 10. Используемые методы: педагогическое наблюдение, графический, корреляционный и регрессионный анализ.

Результаты и их обсуждение. Структура динамического движения включает три фазы: подготовка к движению, выполнение движения, фиксация (рисунок 1).

Рисунок 1. Фазы динамического движения

На отборочном этапе соревнований, средний показатель динамических движений у мужчин составляет примерно q ср = 0,5 высокоактивных движений на одно выступление. Спортсмены редко используют свыше трех таких движений на трассе, еще реже встречается четыре и более движения: только в 1,4% стартов. В заключительной части соревнований (полуфинал, финал) ситуация несколько меняется. Исследования показали, что за шестилетний период наблюдений, из 99 полуфинальных и финальных трасс этапов кубка и чемпионатов мира, ни одна трасса не была пройдена полностью или частично без использования динамических движений кем-либо из спортсменов.

Основные характеристики ряда динамических движений, свойственные для полуфинальных и финальных трасс (этап ПФЭ), представлены в таблице.

Таблица

Характеристики динамических движений на трассах международных соревнований

|

Характеристика |

Показатель |

|

Среднее значение, q ∗ |

0,92 |

|

Ошибка среднего, m |

0,03 |

|

Стандартное отклонение, σ |

0,96 |

|

Коэффициент корреляции, r |

0,04 |

|

Уровень значимости коэффициента корреляции, р |

0,204 |

|

Минимум, min |

0 |

|

Максимум, max |

7 |

Примечание: ∗ q-среднее значение; m-ошибка среднего; σ-стандартное отклонение; r-коэффициент корреляции; р-уровень значимости коэффициента корреляции.

Корреляционный анализ не выявил связи q -компонента с результатом выступления. Наиболее «модные» значения, q = 0 и q = 1 встречаются в 74% стартов на ПФЭ. Выполнение спортсменом на трассе четырех динамических движений относится к категории максимальных показателей. Реализация более четырех таких движений (до семи) встречается крайне редко, в 0,3% стартов. Следовательно, спортсмен, претендующий на высокий результат, должен быть готов к выполнению до четырех высокоинтенсивных движений на трассах 8с/8с+ категории трудности.

Значимость рассматриваемой парной связи начинает проявляться при высоких значениях q -компонента. Например, в группе показателей q = 4, первое место было достигнуто в 38% стартов, при q = 3 в 17%, при q = 2 в 9,6%, а при значении q = 1 – в 8,6% стартов. Конечно, это не означает, что чем больше динамических движений скалолаз сделает на трассе, тем выше у него будет результат. Такая закономерность говорит о том, что он должен суметь сделать такое движение в нужном месте и повторить его при необходимости еще три раза. Однако эта закономерность характерна не для всех маршрутов.

Сложность оценки q -компонента обусловлена аспектом неповторимости соревновательных трасс. На каждых соревнованиях спортсменам предлагаются новые маршруты, отличающиеся как по протяженности, так и по категории трудности. Но если категория трасс ПФЭ относительно устойчива, и обычно лежит в диапазоне 8с/8с+, то протяженность может меняться весьма существенно: от Y top = 28 до Y top = 56. Это обстоятельство диктует необходимость деления трасс на две группы:

-

1 группа – короткие (s-трассы): Y top ≤ 42;

-

2 группа – средние и длинные (ext-трассы): Y top > 42.

Как было отмечено выше, в общей группе трасс связи с результатом не выявлено, но на трассах средней и высокой протяженности ситуация несколько меняется. Высокоинтенсивные движения здесь встречаются ощутимо реже, средний показатель снижается на 33%. В подавляющем большинстве выступлений на ext-трассах спортсмены финишируют, имея в активе до двух динамических движений.

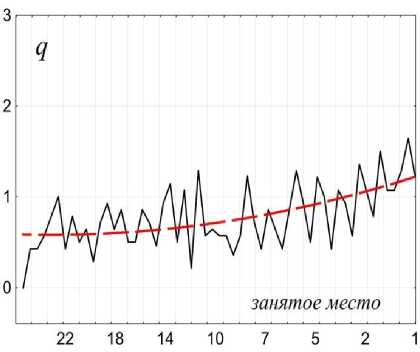

Однако при этом влияние q -компонента на эффективность прохождения трассы возрастает. Регрессионный анализ показал наличие слабой, нелинейно-положительной высокозначимой связи: индекс корреляции R = 0,19, р = 4,07Е-07. Скалолазы, занимающие высокие места на таких трассах, в отличие от основной группы спортсменов, чаще используют динамические движения, и их реализация положительно сказывается на итоговом результате (рисунок 2).

Рисунок 2. Рост числа динамических движений в зависимости от занятого места

На графике видно, что наиболее заметный рост наблюдается среди лидеров (спортсменов, попадающих в первую шестерку). Именно такое число скалолазов, согласно правилам, будет отбираться в финал олимпийского турнира в 2020 году в Токио. Знание этих закономерностей и использование их в тренировочном процессе может способствовать достижению высоких результатов. И несмотря на вероятность срыва, сопутствующую выполнению динамических движений , в целом, положительный эффект от их реализации компенсирует риск неудачи. Например, на этапе кубка мира 2016 года в Китае, г. Сямынь, российский спортсмен Д. Факирьянов, почти полностью прошел полуфинальную трассу, и, выполняя длинное динамическое движение на финишную зацепку, не сумел на ней удержаться, (рисунок 3). На этой трассе спортсмен сделал четыре таких движения, больше чем кто-либо из стартовавших, и в итоге занял второе место.

Рисунок 3. Попытка выполнения динамического движения на финише

Однако было бы неверно говорить о том, что большее количество динамических движений непременно поможет в достижении высокого результата. Более правильным будет заключение об обязательной готовности спортсмена к выполнению 2-4 таких движений на трассе. Своевременное использование этих движений способствует повышению эффективности выступления, и установленные теоретические закономерности подтверждают справедливость данного утверждения.

В заключение заметим, что, невзирая на положительную динамику связи q -компонента с общей эффективностью лазания, спортсмены предпочитают не рисковать и без необходимости не использовать динамические движения. Действительно, неудачные динамические движения, заканчивающиеся срывом, не являются редким явлением и ведут к тому, что потенциал спортсмена в полном объеме так и не удается реализовать.

Выводы . В результате исследований не выявлено влияния динамических движений на результат на коротких соревновательных трассах. На трассах средней и высокой протяженности установлена слабая, но высокозначимая связь R = 0,19, р = 4,07Е-07. Спортсмены, занимающие высокие места на протяженных трассах, чаще используют динамические движения, что положительно сказывается на итоговом результате. Анализ показал, что скалолазы, выступающие на международных соревнованиях, должны быть готовы к выполнению 2–4 динамических движений, так как их своевременное использование способствует повышению эффективности лазания.

Список литературы Роль динамических движений в структуре двигательных действий в скалолазании

- Бочавер К.А., Тер-Минасян А.В. Вперед и вверх: стресс-менеджмент скалолаза. Простые рекомендации психолога и врача сборной команды. - М.: Памятники исторической мысли, 2018. - 88 с.

- Котченко Ю.В. Сложное лазание: Теория соревновательного процесса. - Симферополь: Научный мир, 2018. - 288 с.

- Ломовцев Д.Ю. Модельные характеристики специальной физической подготовленности скалолазов // Омский научный вестник. - 2015. - № 3. - С. 166-169.

- Репко Е.А. Теоретические основы развития скоростно-силовых качеств в скалолазании // Образование и социализация человека в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции. - 2013. - С. 142-145.

- Michailov M.L. Anthropometric and strength characteristics of world-class boulderers // Medicina Sportiva. - 2009. - Vol.13 (4). - P. 231-238.

- Baláš J., Hand-arm strength and endurance as predictors of climbing performance // European Journal of Sport Science. - 2012. - Vol. 12 (1). - No. 1. - P. 16-25.

- Stankovic D., et al. Relation and Influences of Sports Climbers' Specific Strength on Success in Sports Climbing // South African Journal for Research in Sport Physical Education and Recreation. - 2011. - Vol. 33 (1). - P. 121-131.

- Schweizer A., Schneider А. Dynamic eccentric-concentric strength training of the finger flexors to improve rock climbing performance // Sports Engineering (International Sports Engineering Association). - 2006. - Vol. 9 (3). - P. 178-188.