Роль ежа обыкновенного (Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758) в прокормлении иксодовых клеще

Автор: Юрий Валерьевич Глазунов, Лариса Александровна Глазунова

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 10, 2021 года.

Бесплатный доступ

Иксодовые клещи представляют серьезную опасность для человека и животных, так как являются переносчиками и резерватами возбудителей многих заразных болезней. Для поддержания своей численности в природе иксодидам необходимы животные прокормители. Целью исследований явилось изучение уровня трофических связей ежа обыкновенного с иксодовыми клещами всех фаз развития, обитающих в Северном Зауралье. Исследовательскую работу проводили в период с мая по сентябрь 2014–2019 гг. в таежно-лесной и лесостепной зонах Северного Зауралья. Всего собрано 35 особей ежа обыкновенного (Erinaceus eurоpaeus Linnaeus). Установлено, что в таежно-лесной и лесостепной зоне Северного Зауралья еж обыкновенный является оптимальным прокормителем для всех фаз развития иксодовых клещей, обитающих на этой территории. Имаго, нимфы и личинки иксодовых клещей I. persulcatus и D. reticulatus могут одновременно и комфортно питаться на одном и том же прокормителе. Более половины всех собранных с ежей иксодид находились в стадии имаго (52,40 %), в меньшей степени обнаруживали нимф (29,08 %) и личинок (18,52 %). Доминирующим видом иксодид в обследуемых стациях являлся I. persulcatus, ИД которого составил 62,68±4,74 % в подзоне северной лесостепи и 88,16±1,58 % в подзоне подтайги. Обилие клещей всех фаз развития составило 50,19±1,66 особей в лесостепной и 42,22±1,72 % в таежно-лесной зоне. Среди фаз развития, паразитирующих на ежах во всех природно-климатических зонах, преобладала имагинальная (53,03 % в лесостепной и 50,26 % в таежно-лесной).

Лесостепная зона, таежно-лесная зона, иксодовые клещи, еж обыкновенный, имаго, нимфы, личинки.

Короткий адрес: https://sciup.org/140257843

IDR: 140257843 | УДК: 619:616.993:595.421: 599.365 | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-10-114-120

Текст научной статьи Роль ежа обыкновенного (Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758) в прокормлении иксодовых клеще

Введение . Иксодовые клещи (Ixodidae) являются относительно небольшой группой членистоногих, которые в большинстве своем в качестве прокормителей выбирают наземных позвоночных животных [1]. Представители этого семейства широко распространены во всем мире и зачастую играют роль векторов возбудителей инфекционных и инвазионных болезней [2].

В границы Северного Зауралья входят Курганская, Тюменская область и автономные округа – Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский. В Тюменской области встречается пять природно-климатических зон из шести, характерных для Западной Сибири, что оказывает существенное влияние на климатические условия и отражается на функционировании биологических систем. В Тюменской области резко континентальный климат, но это не помешало организмам, ведущим паразитический образ жизни, адаптироваться к ним и даже расширять свои ареалы на север [3, 4]. Распространение иксодид тесно связано с характеристиками природных стаций, кроме климатических особенностей и рельефа местности, большое значение имеет фауна млекопитающих, которая выполняет роль их прокормителей [5– 11]. Возможных участников трофических и фори-ческих связей в жизненных циклах иксодовых клещей в Северном Зауралье достаточно. В большинстве своем это мелкие насекомоядные и грызуны для преимагинальных фаз и крупные позвоночные для имаго иксодид [12–14]. Учитывая треххозяинность иксодовых клещей, обитающих в регионе, и универсальность некоторых прокормителей, необходимо уточнить участие отдельных видов животных в жизненных циклах иксодид.

Цель исследования. Изучение уровня трофических связей ежа обыкновенного с иксодо-выми клещами всех фаз развития в Северном Зауралье.

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена в лаборатории акарологии ВНИИВЭА – филиале ТюмНЦ СО РАН по программе № 1210420000666 «Изучение и анализ эпизоотического состояния по болезням инвазионной этиологии сельскохо- зяйственных и непродуктивных животных, пчел и птиц, изменения видового состава и биоэкологи-ческих закономерностей цикла развития паразитов в условиях смещения границ их ареалов», а также на кафедре инфекционных и инвазионных болезней ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. Сбор ежей проводили в таежно-лесной и лесостепной зонах Северного Зауралья в период с мая по сентябрь 2014–2019 гг. Потенциального прокормителя иксодовых клещей – ежа обыкновенного (Erinaceus eurоpaeus Linnaeus) отлавливали по мере встречаемости в лесных массивах [15]. Отлов проводили в основном в районах летних пастбищ, во время маршрутных обследований территорий. Всего за период исследования отловили 35 ежей, с которых сняли 1682 ик-содовых клещей различных фаз развития. В обработке и анализе материала использовали стандартные индексы: индекс обилия (ИО) и индекс доминирования (ИД) [16].

Наши наблюдения были сосредоточены в таежно-лесной зоне на территории Сорокинско-го и Викуловского районов, в лесостепной зоне в Голышмановском и Ишимском районах Тюменской области.

Для визуального обследования ежей обездвиживали с помощью эфира. Проводили осмотр брюшной поверхности тела, так как в этом месте иглы отсутствуют и заменены длинными и грубыми волосами, что является комфортным местом для присасывания клещей.

Результаты исследования и их обсуждение. В Северном Зауралье иксодовые клещи представлены шестью видами – это Ixodes persulcatus Schulze, 1930, Dermacentor reticulatus Fabricius 1794 (D. pictus, Hermann, 1804), D. marginatus Sulz, 1776, I. apronophorus P. Sch., 1924, I. (Exopalpiger) trianguliceps Bir., 1895 и I. (Ceratixodes) plumbeus, Kirsch., 1936. Наиболее широкое распространение и ветеринарное значение в регионе имеют три вида клещей: I. per-sulcatus, D. reticulatus и D. marginatus [17, 18].

Замечено, что у личинок и нимф иксодовых клещей, обитающих на территории Северного Зауралья, отсутствует филогенетическая специфичность. Определяющим фактором является биотический, который обусловливает участие в прокормлении ювенильных форм иксодид животных, приспособленных к конкретным экологическим условиям. Изменение условий существования для прокормителей может существенно влиять на популяционные показатели иксодо-вых клещей [19].

Из отловленных 35 ежей 26 обитали в подзоне северной лесостепи и 9 в подзоне подтайги.

Результаты осмотра ежей представлены в таблице.

Во всех случаях на теле ежей одновременно обнаруживали все фазы развития иксодид в процессе питания: личинок, нимф и имаго. Вероятно, что еж обыкновенный является универсальным прокормителем, так как его этологические особенности удовлетворяют требования всех фаз развития иксодид.

Заклещеванность ежа обыкновенного ( Erinaceus eurоpaeus Linnaeus) иксодовыми клещами в лесостепной и таежно-лесной зоне Северного Зауралья в период с 2014 по 2019 г.

|

Зона (подзона) |

Жизненная форма клеща |

Количество осмотренных животных |

Собрано, особей иксодид |

ИО, особей |

|

Лесостепная / северная лесостепь |

Личинка |

26 |

241 |

9,27±0,66 |

|

Нимфа |

372 |

14,31±0,80 |

||

|

Имаго |

692 |

26,12±1,12 |

||

|

Итого по подзоне |

1305 |

50,19±1,66 |

||

|

Таежно-лесная / подтаежная |

Личинка |

9 |

71 |

7,89±0,65 |

|

Лимфа |

118 |

13,11±0,86 |

||

|

Лмаго |

191 |

21,22±1,00 |

||

|

Итого по подзоне |

380 |

42,22±1,72 |

||

|

ИТОГО |

1685 |

48,14±1,68 |

||

При осмотре 26 млекопитающих, отловленных в подзоне северной лесостепи, было снято 1305 особей иксодовых клещей всех фаз развития. Обилие иксодид на одном прокормителе составило 50,19±1,66 особей. Более половины (53,03 %) всех питающихся иксодовых клещей составили имаго – 692 особи, 18,47 % – личинки и 28,50 % – нимфы. В таежно-лесной зоне осмотрено 9 ежей, с которых снято 380 иксодовых клещей всех фаз развития. Обилие иксодовых клещей всех фаз развития составило 42,22±1,72 %. Обилие иксодовых клещей всех фаз развития – 42,22±1,72 %. Половину (191 особь) всех собранных особей составили имаго, наименее представленной фазой развития оказалась личиночная (71 особь).

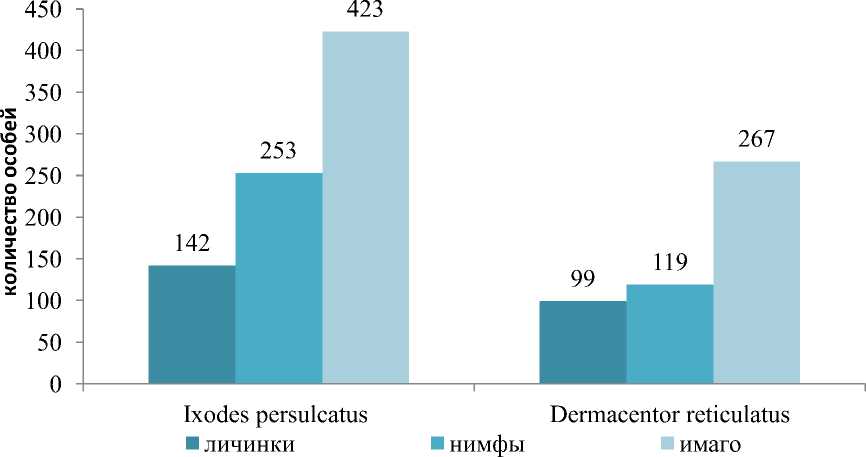

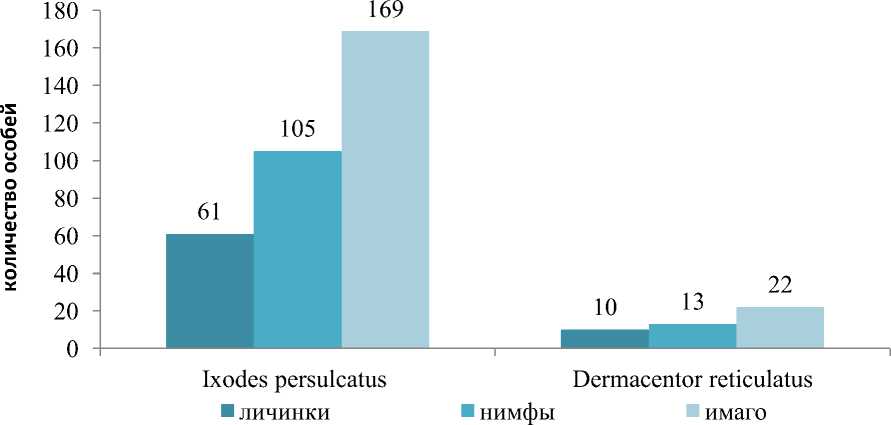

При видовой идентификации иксодовых клещей установлено, что в зависимости от природно-климатической зоны индекс доминирования иксодид варьировал (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Заклещеванность ежа обыкновенного в лесостепной зоне (подзоне северной лесостепи) в период с 2014 по 2019 г.

Рис. 2. Заклещеванность ежа обыкновенного в лесотепной зоне (подзоне северной лесостепи) в период с 2014 по 2019 г.

Как видно из рисунка 1, в подзоне северной лесостепи, несмотря на универсальность, наиболее часто фиксировали питание имаго клещей. Так, более половины всех собранных иксодид с ежей находились в имагинальной стадии развития (52,40 %), в меньшей степени обнаруживали нимф (29,08 %) и личинок (18,52 %). Кроме того, замечено, что доминирующим видом иксодид в обследуемых стациях являлся I. persulcatus, ИД которого составил 62,68±4,74 % в подзоне северной лесостепи и 88,16±1,58 % в подзоне подтайги (см. рис. 2). Выявлено, что в подзоне северной лесостепи обилие иксодид во всех стадиях развития по числовым показателям превосходило таковые в подзоне подтайги.

При видовой идентификации клещей, паразитирующих на ежах в подзоне северной лесостепи, определяли иксодид трех видов. Редко встречающимся видом оказался D. marginatus , представителей которого собрали всего две особи в фазе имаго. В наибольшей степени встречались клещи вида I. persulcatus, которые преобладали по всем генерациям. Наиболее представленной оказалась нимфальная стадия, особи которой составили 68,01 % всех нимф, собранных в подзоне северной лесостепи. ИД D. reticulatus составил 37,17±4,70 %, основной фазой развития явились личинки, которые составили 41,08 % всей генерации клещей этого вида.

В таежно-лесной зоне половину (191 особь) всех собранных особей составили имаго, наименее представленной фазой развития оказалась личиночная (71 особь). В указанной подзоне встречались клещи двух видов I. persulcatus и D. reticulatus. Таежный клещ преобладал во всех фазах развития, но наименьшее количество особей снимали в личиночной фазе. Особи D. reticulatus составили лишь 11,84±2,05 %, учитывая низкую распространенность клещей этого вида, достоверных отличий в количественном соотношении фаз развития не установлено.

Заключение. Установлено, что в таежнолесной и лесостепной зоне Северного Зауралья еж обыкновенный является универсальным прокормителем для всех фаз развития иксодовых клещей, обитающих на этой территории. Имаго, нимфы и личинки иксодовых клещей I. persu-lcatus и D. reticulatus могут одновременно и комфортно питаться на одном и том же прокормите- ле. Более половины всех собранных с ежей ик-содид находились в имагинальной стадии развития (52,40 %), в меньшей степени обнаруживали нимф (29,08 %) и личинок (18,52 %). Доминирующим видом иксодид в обследуемых стациях являлся I. persulcatus, ИД которого составил 62,68±4,74 % в подзоне северной лесостепи и 88,16±1,58 % в подзоне подтайги. Обилие клещей всех фаз развития составило 50,19±1,66 особей в лесостепной и 42,22±1,72 % в таежнолесной зоне.

Список литературы Роль ежа обыкновенного (Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758) в прокормлении иксодовых клеще

- Балашов Ю.С. Иксодовые клещи – парази-ты и переносчики инфекций. СПб.: Наука, 1998. 287 с.

- Альмякова Е.Г., Донкова Н.В. Динамика заболеваемости собак бабезиозом в городе Красноярске // Вестник КрасГАУ. 2020. № 6 (159). С. 194–198.

- Григор Г.Г., Земцов А.А. Природное рай-онирование Западной Сибири // Природное и сельскохозяйственное районирование СССР. М.: Географгиз, 1961. С. 82–89 (Вопросы географии. Сб. 55).

- Каретин Л.Н. Почвы Тюменской области. – Новосибирск: Наука, 1990. 281 с.

- Глазунов Ю.В., Глазунова Л.А. Биотические связи имаго пастбищных клещей в Север-ном Зауралье // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. С. 536.

- Глазунов Ю.В. Особенности биологии и методы ограничения численности иксодо-вых клещей в Северном Зауралье // Мир Инноваций. 2017. № 2. С. 20–24.

- Глазунов Ю.В., Глазунова Л.А. Взаимоотно-шения личинок и нимф иксодовых клещей (Ixodidae, Parasitiformes) с мелкими млекопи-тающими в Зауралье // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-25. С. 5588–5593.

- Глазунов Ю.В., Домацкий В.Н., Глазуно-ва Л.А. Биофенология прокормителей личи-нок и нимф иксодовых клещей в лесостепной и таежно-лесной зоне Зауралья // Вестник АПК Ставрополья. 2014. № 3(15). С. 95–99.

- Глазунов Ю.В., Глазунова Л.А. Роль диких млекопитающих в прокормлении преимаги-нальных фаз иксодовых клещей в Тюмен-ской области // Фундаментальные исследо-вания. 2013. № 4-2. С. 371–374.

- Панов В.В. Мелкие млекопитающие лесо-парковой зоны ННЦ, численность и роль в прокормлении преимагинальных стадий ик-содовых клещей // Вестник ИрГСХА. 2017. № 83. С. 125–131.

- Собанский Г.Г. Трансформация фауны мле-копитающих Горного Алтая продолжается // Бюл. Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 2009. Т. 114, № 6. С. 3–8.

- Балашов Ю.С. Специфичность паразито-хозяинных связей членистоногих с назем-ными позвоночными // Паразитология. 2001. № 5(35). С. 473–489.

- Глазунов Ю.В. Некоторые аспекты феноло-гии иксодовых клещей на юге Тюменской области // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. С. 746.

- Глазунов Ю.В. Особенности биологии и методы ограничения численности иксодо-вых клещей в Северном Зауралье // Мир Инноваций. 2017. № 2. С. 20–24.

- Соколов В.Е. Систематика млекопитающих: учеб. пособие для вузов. М.: Высш. шк., 1973. С. 432.

- Беклемишев В.Н. Термины и понятия, необ-ходимые при количественном изучении по-пуляции эктопаразитов и нидиколов // Зоол. журнал. 1961. Т. 40, вып. 2. С. 149–158.

- Столбов Н.М. Обнаружение клещей Ixоdes plumbeum Leach в Тюменской области // Сб. науч. работ Тюменского НИИ краевой ин-фекционной патологии. Тюмень, 1965. С. 163–164.

- Глазунов Ю.В., Глазунова Л.А. Иксодовые клещи (биология, экология, методы ограни-чения численности). Тюмень, 2011.

- Романенко В.Н. Эколого-этологические ас-пекты иксодовых клещей (Parasitiformes, Ixodidae) различных ландшафтов: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. Томск, 2007. 44 с.