Роль формирования чернозема за счёт живых организмов или почвенной биоты (обзорная статья)

Автор: Иванин Н.А., Токмакова К.С., Сорокина М.В., Сидорова Е.К.

Журнал: Научный журнал молодых ученых @young-scientists-journal

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 2 (32), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены процессы формирования чернозема за счет живых организмов. Рассмотрена роль обработки почвы в формировании численности дождевых червей в черноземе. Выявлено, что применение энергосберегающих технологий обработки почвы, по данным исследований, способствует менее интенсивному механическому воздействию на почву, что способствует большему накоплению растительных остатков и приводит к повышению не только численности, но и массы дождевых червей. Описаны основные проблемы и преимущества биоидикации.

Биоиндикация, чернозем, дождевые черви, микроорганизмы, почва, органическое вещество

Короткий адрес: https://sciup.org/147240667

IDR: 147240667 | УДК: 361.4

Текст научной статьи Роль формирования чернозема за счёт живых организмов или почвенной биоты (обзорная статья)

Формирование почвы за счёт живых организмов или почвенной биоты, другими словами, биоиндикация – это обнаружение и определение экологически значимых природных и антропогенных нагрузок на основе реакций на них живых организмов непосредственно в среде их обитания. Этот процесс происходит за счёт активности микроорганизмов, населяющих почву. Микроорганизмы, такие как бактерии, грибы и вирусы, разлагают органические материалы, такие как листья, корни и другие остатки растительной и животной жизни. Этот процесс порождает органические вещества, которые становятся основой почвы.

Без этого процесса почва не могла бы существовать, так как она состоит из органических веществ, которые происходят из живых организмов. Органические вещества играют важную роль в сохранении влаги, питательных элементов и обеспечении устойчивости почвы.

Наличие дождевых червей в почве говорит об экологическом её благополучии и отсутствии загрязнения пестицидами, которые применяются по почвозащитной технологии.

Рисунок 1 – Дождевые черви в почве

Дождевые черви являются одним из основных биоиндикаторов, так как их наличие в почве говорит об экологическом её благополучии и отсутствии загрязнения пестицидами, которые применяются по почвозащитной технологии. Они живут в толще земли, помогая земледельцам обрабатывать грунт, поэтому каждый аграрий мечтает, чтобы его земля не была лишена этих помощников. Ни одно существо на земле не сможет справиться с подобными функциями. Как ни странно звучит, но плодородная земля обязательно будет с дождевыми червями. Как правило, о существовании подобных тружеников мы узнаем после обильных дождевых осадков.

По наличию дождевых червей в почве, их состоянию и активности легко определить степень ее плодородия. Уровень биологической активности зависит от численности и массы дождевых червей [3].

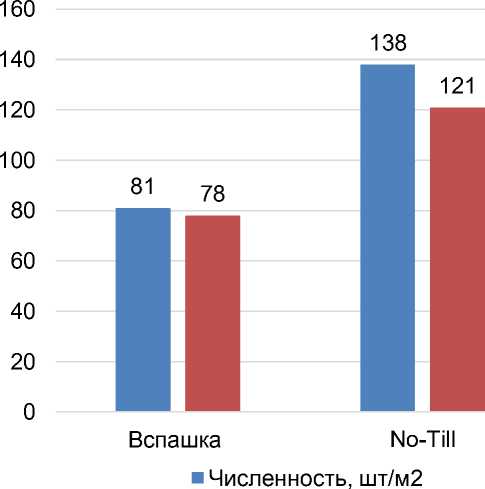

Приведем пример о наличии дождевых червей в зависимости от способа обработки почвы. Подсчет численности и массы дождевых червей осуществлялся в условиях ЛПХ Должанского района.

В опыте исследовали два варианта обработки почвы: вспашка и технология прямого сева. Культура – пшеница яровая.

Применение энергосберегающих технологий обработки почвы, по данным исследований, способствует менее интенсивному механическому воздействию на почву, что способствует большему накоплению растительных остатков и приводит к повышению не только численности, но и массы дождевых червей.

На рисунке 1 представлены по средней численности и массе дождевых червей после уборки пшеницы яровой на 1 м2 в слое почвы 0-30 см, которые свидетельствуют, о том, что наименьшая численность дождевых червей была отмечена на варианте с использованием вспашки – 81 шт./м2 с массой 78 г/м2 , а на варианте с использованием технологии прямого сева численность дождевых червей была наибольшей – 138 шт./м2 с массой 121 г/м2 [1, 7, 8].

Рисунок 2 – Средняя численность и масса дождевых червей после уборки пшеницы яровой на 1 м2 в слое почвы 0-30 см

К биоиндикаторам также относятся микроорганизмы, некоторые их них играют важную роль в самом процессе биоиндикации. Они разлагают органические материалы на более мелкие составляющие, такие как углекислый газ, вода и минеральные элементы. Эти элементы затем могут быть поглощены растениями, которые используют их для роста и развития.

Биоиндикация является ключевым фактором в формировании и поддержании здоровой почвы. Без этого процесса почва быстро разрушалась бы и стала непригодной для выращивания растений.

Биоиндикация – важный процесс для формирования и поддержания здоровой почвы. Однако, как и любой процесс, он имеет свои преимущества и проблемы.

Преимущества биоиндикации:

-

1. Формирование органических веществ, необходимых для роста растений.

-

2. Повышение плодородия почвы.

-

3. Уменьшение количества отходов, которые иначе были бы выброшены на свалку.

-

4. Снижение уровня загрязнения окружающей среды.

-

5. Улучшение качества почвы, что способствует росту и развитию растений.

Проблемы биоиндикации:

-

1. Некоторые органические материалы могут содержать токсичные вещества, которые могут привести к загрязнению почвы.

-

2. Чрезмерное использование органических удобрений может привести к перегрузке почвы питательными веществами и уменьшению её плодородия.

-

3. Некоторые микроорганизмы могут быть патогенными и вызывать заболевания у растений.

-

4. Биондикация может привести к накоплению растительных отходов, что может привести к увеличению количества грызунов и насекомых.

-

5. Биондикация может занять много времени, что может быть проблемой для фермеров и садоводов, которые требуют быстрого урожаят [2, 4, 5].

В целом, биондикация является важным процессом для формирования здоровой почвы. Однако, чтобы избежать проблем, необходимо балансировать использование органических материалов и удобрений и следить за качеством почвы.

Биондикация чернозёма обыкновенного: что это такое? Чернозём обыкновенный – это один из самых плодородных типов почв, который обладает высоким содержанием органического вещества и множеством полезных микроорганизмов. Однако, в последние годы, качество чернозёма стало ухудшаться из-за различных факторов, таких как интенсивное использование земель, применение химических удобрений и пестицидов, а также изменение климатических условий. В связи с этим, все больше внимания уделяется биондикации – процессу восстановления природной биологической активности почвы.

Биондикация чернозёма обыкновенного включает в себя усиление естественных процессов, таких как разложение органических остатков, обогащение почвы микроорганизмами и увеличение её плодородности. Для достижения этих целей необходимо проводить ряд мероприятий, включая уменьшение воздействия химических веществ на почву, использование биоразлагаемых удобрений, внедрение специальных бактериальных препаратов, которые способствуют повышению плодородности почвы.

Важно отметить, что биоиндикация чернозёма обыкновенного – это долгосрочный процесс, который требует постоянного внимания и ухода. Однако, благодаря этому процессу возможно сохранить и улучшить качество почвы, обеспечить высокую урожайность и сохранить природные экосистемы.

Биоиндикация чернозёма обыкновенного имеет множество преимуществ, которые могут принести пользу как фермерам, так и окружающей среде.

-

- биоиндикация способствует повышению плодородности почвы, что может увеличить урожайность и качество сельскохозяйственных культур. Это позволяет сократить затраты на покупку химических удобрений и пестицидов, что в свою очередь уменьшает нагрузку на окружающую среду.

-

- биоиндикация способствует улучшению экологического состояния почвы и снижению риска загрязнения грунтовых вод. Это особенно важно в условиях интенсивного использования земель и применения химических веществ.

-

- биоиндикация чернозёма обыкновенного может способствовать сохранению природных экосистем и биоразнообразия. Это особенно важно в условиях изменения климата и угрозы для многих видов растений и животных [2, 6].

Таким образом, биоиндикация чернозёма обыкновенного – это важный процесс, который может принести множество преимуществ как для сельского хозяйства, так и для окружающей среды. Он позволяет сохранить и улучшить качество почвы, обеспечить высокую урожайность и сохранить природные экосистемы.

Список литературы Роль формирования чернозема за счёт живых организмов или почвенной биоты (обзорная статья)

- Бобкова Ю.А., Сорокина М.В. Минимализация обработки почвы - как элемент почвозащитного земледелия // Продовольственная безопасность: от зависимости к самостоятельности: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, 2017. С. 34-36.

- Бодякина О.С., Коровина А.Г., Кольцова О.М. Состояние биологических ресурсов чернозема выщелоченного и их биоиндикация // Молодежный вектор развития аграрной науки: материалы 69-й студенческой научной конференции, 2018. С. 6-10.

- Распределение дрожжевых комплексов по профилю разных типов почв / А.М. Глушакова, А.В. Качалкин, А.В. Тиунов, И.Ю. Чернов // Почвоведение. 2017. № 7. С. 830-836.

- Технологии почвозащитной обработки: пути развития / С.Н. Капов, А.А. Кожухов, Е.В. Герасимов, П.А. Хаустов // Вестник АПК Ставрополья. 2019. № 1(33). С. 8-13.

- Коротовских А.А. Биоиндикация чернозема выщелоченного, загрязненного медью и хромом // Наука в исследованиях молодежи: материалы студенческой научной конференции. В 4-х ч. 2017. С. 28-30.

- Сенчакова Т.Ю. Микромицеты черноземных почв как объект биоиндикации в антропогенно-трансформированных экосистемах // Наука и современность. 2010. №6-1. С 55-56.

- Сорокина М.В., Лобков В.Т., Бобкова Ю.А. Влияние приемов основной обработки серой лесной почвы на её биологическую активность и урожайность озимой пшеницы // Вестник Орловского государственного аграрного университета. 2016. № 5 (62). С. 47-53.

- Влияние приемов основной обработки серой лесной почвы на её биологическую активность и урожайность ячменя / М.В. Сорокина, Е.И. Степанова, Ю.А. Бобкова, И.А. Верховец // Природные ресурсы: состояние и рациональное использование: материалы Международной научно-практической конференции. Орёл, 2022. С. 30-34.