Роль фотодинамической терапии в лечении местнораспространённого рака лёгкого

Автор: Рагулин Ю.А., Каплан М.А., Каприн А.Д., Галкин В.Н., Капинус В.Н.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 т.24, 2015 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время, несмотря на достижения диагностики, разработку и совершенствование лечебных подходов, внедрение новых групп лекарственных препаратов отдалённые результаты лечения рака лёгкого остаются неудовлетворительными. Около 80% больных раком лёгкого к моменту установления диагноза признаются неоперабельными вследствие значительной распространённости, морфологической структуры процесса или тяжёлых сопутствующих заболеваний. У данного контингента больных возникает необходимость более широкого применения консервативных методов лечения. В работе представлена оценка эффективности фотодинамической терапии (ФДТ) в лечении эндобронхиального рака лёгкого и её роли при комбинировании с лучевой терапией. В исследование включено 92 больных с морфологически верифицированным местнораспространённым немелкоклеточным раком лёгкого (НМРЛ), которым проведено консервативное лечение в клинике МРНЦ. Все больные имели обтурационные вентиляционные нарушения, обусловленные опухолевым стенозом главного или долевого бронха. 63 из них проведена эндоскопическая ФДТ с хлориновыми фотосенсибилизаторами. В исследовании показана высокая клиническая эффективность ФДТ и безопасность её использования. Проведение ФДТ перед лучевой терапией у больных с опухолевым стенозом крупных бронхов позволяет добиться выраженного положительного эффекта, заключающегося в ликвидации ателектаза и устранении гиповентиляции. Медиана выживаемости больных III стадией НМРЛ в группе ФДТ+ЛТ составила 15,4 месяца, в то время как в группе ЛТ - 13,2 месяца. Таким образом, добавление ФДТ в терапевтические программы при неоперабельном раке лёгкого улучшает результаты консервативного лечения, увеличивая показатели выживаемости и качества жизни больных.

Рак лёгкого, фотодинамическая терапия, хлориновые фотосенсибилизаторы, лучевая терапия, бронхоскопия, осложнения, опухолевый стеноз, вентиляционные нарушения, выживаемость, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/170170224

IDR: 170170224

Текст научной статьи Роль фотодинамической терапии в лечении местнораспространённого рака лёгкого

Рак лёгкого является одной из наиболее распространённых форм опухолей и ведущей причиной онкологической смертности у мужчин. Незначительное различие в числе заболевших и умерших характеризует неблагоприятный прогноз заболевания и делает рак лёгкого одной из важнейших медицинских и социально-экономических проблем. Наиболее эффективным методом лечения немелкоклеточного рака лёгкого считается радикальное хирургическое вмешательство, однако только 15-25% больных являются операбельными на момент установления диагноза [1]. Традиционные консервативные методы лечения в настоящее время не позволяют добиться удовлетворительных результатов, кроме того у значительной части пациентов они невозможны по причине осложнённого течения заболевания и неудовлетворительного соматического статуса больных. Поэтому необходима разработка и внедрение новых методов, позволяющих увеличивать количество больных раком лёгкого, которым может быть проведено лучевое, лекарственное и комбинированное лечение. С 80-х годов прошлого столетия в торакальной онкологии стала применяться фотодинамическая терапия (ФДТ). В основе метода ФДТ лежит способность экзогенных химических веществ (фотосенсибилизаторов) избирательно накап-

Рагулин Ю.А.* – зав. отд., к.м.н.; Каплан М.А. – зав отд., д.м.н., проф. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России. Каприн А.Д. – ген. директор, чл.-корр. РАН, д.м.н., проф. ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России. Галкин В.Н. – директор, д.м.н., проф.; Капинус В.Н. – врач, к.м.н. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России.

ливаться в тканях злокачественной опухоли и под действием света или лазерного излучения вызывать фотохимические реакции, приводящие к разрушению раковых клеток. Основную роль в механизме противоопухолевого воздействия играют фотохимические реакции с образованием синглетного кислорода, повреждающего клеточные мембраны. Фототоксический эффект усиливается благодаря нарушению кровообращения опухоли при повреждении эндотелия сосудов опухоли и цитокиновым реакциям [2, 3]. Преимуществами данного метода лечения перед другими являются избирательность поражения опухоли и возможность многократного повторения лечебной процедуры [4, 5]. Широкое использование эндоскопических хирургических технологий расширило спектр показаний к ФДТ в онкопульмонологии как при изолированном применении, так и с другими методами эндобронхиального воздействия [6]. Наибольшие успехи достигнуты при лечении ранних форм центрального рака лёгкого, сделав метод ФДТ альтернативой хирургии и лучевой терапии у соматически осложнённых больных. При распространённых опухолях в случаях выраженной дыхательной недостаточности, обусловленной обтурационными вентиляционными нарушениями, ФДТ оказывает выраженный симптоматический эффект и создает возможность проведения лучевой и химиотерапии. Основным направлением развития данного метода является определение места и показаний к ФДТ в схемах комбинированного и комплексного лечения рака лёгкого [7-9]. Другой перспективой является разработка и внедрение новых фотосенсибилизаторов [10, 11]. Как и при других злокачественных опухолях, комбинирование двух или трёх методов ведёт к увеличению вероятности излечения опухоли. При этом необходимо потенцировать преимущества используемых методов и минимизировать их недостатки. Так, ФДТ обладает высокоэффективным местным действием, но не оказывает прямого влияния на микрометастазы в прилегающей ткани и региональных коллекторах. Лучевая терапия, наоборот, достаточно продуктивно воздействует на локорегионарные микрометастазы, но в то же время, в ряде случаев, не достигает полного эффекта при воздействии на саму опухоль. Учитывая данные обстоятельства, представляется возможным и весьма перспективным сочетание лучевой терапии и ФДТ. При этом предварительное проведение ФДТ больным с эндобронхиальной опухолевой обструкцией способно улучшить результаты лучевой терапии путём реализации следующих механизмов:

-

- прямой цитотоксический эффект приводит к уменьшению объёма опухолевой ткани, и, следовательно, способен увеличить эффективность лучевой терапии [6, 12];

-

- восстановление проходимости бронхиального дерева снижает риск развития гнойно-воспалительных осложнений в лёгком, в том числе в процессе проведения лучевой терапии [13];

-

- восстановление пневматизации лёгочной ткани и следующее за этим восстановление микроциркуляции способно уменьшить выраженность постлучевых фиброзных изменений [14, 15];

-

- уменьшение изнуряющих симптомов: одышки, кашля и кровохарканья облегчает состояние больного, а в некоторых случаях открывает возможность для дальнейшего лечения (перевод из инкурабельного состояния в курабельное) [16];

-

- создаёт возможность более точного формирования полей облучения при дозиметрическом планировании после восстановления анатомических структур [17].

В значительной степени указанные моменты относятся и к химиотерапии. В настоящее время в мире существуют работы, как экспериментального, так и клинического характера, затрагивающие тему включения ФДТ в схемы комбинированного и комплексного лечения [7, 18].

Lam et al. сообщили о сравнении эффективности лучевой терапии и сочетанной лучевой терапии с ФДТ при раке лёгкого. В рандомизированную группу входил 41 больной. Обструкция дыхательных путей разрешилась после сочетанного применения лучевой и фотодинамической терапии у 70% больных, в то время как проходимость дыхательных путей восстановилась лишь у 10% пациентов, получивших только лучевую терапию [18]. К сожалению, количество клинических работ по возможности сочетания ФДТ с другими методами консервативной терапии невелико и пока не позволяет сделать достоверных выводов о целесообразности комбинирования [19].

Цель данной работы – оценка эффективности ФДТ в лечении эндобронхиального рака лёгкого и её роли при комбинировании с лучевой терапией.

Материалы и методы

В исследование включено 92 больных с морфологически верифицированным неоперабельным немелкоклеточным раком лёгкого, которые в период с 2003 по 2013 гг. получали консервативное лечение в клинике МРНЦ. Все пациенты имели обтурационные вентиляционные нарушения, обусловленные опухолевым стенозом главного или долевого бронха. 63 из них проведена эндоскопическая фотодинамическая терапия с хлориновыми фотосенсибилизаторами по следующей методике: за 2 часа до эндобронхиальной процедуры больным внутривенно капельно вводился «Фотолон» в дозе 1,2-1,9 мг/кг или «Фотодитазин» в дозе 0,7-0,9 мг/кг, для проведения ФДТ использовали лазерные терапевтические установки, генерирующие излучение с длиной волны, соответствующей спектру поглощения фотосенсибилизатора, с выходной мощностью лазера 1,2-1,6 Вт, плотность энергии лазерного излучения 100-300 Дж/см2. Для подведения лазерного луча к опухоли применяли кварцевые волоконные световоды c торцевым типом дистального конца и с микролинзой. Количество полей облучения определяли в зависимости от размеров и локализации опухоли. Эндоскопические процедуры выполняли с помощью видеоинформационной системы OLYMPUS EVIS Exera 160. Для обезболивания использовали местную анестезию лидокаином и общую седацию.

Для оценки вклада ФДТ в результаты сочетанного лечения проведена сравнительная оценка восстановления вентиляционных нарушений по данным рентгенографии. В основной группе 28 больным перед лучевой (или химиолучевой) терапией проводилась ФДТ с целью реканализации бронха и восстановления пневматизации лёгочной ткани. В качестве контроля использованы данные 29 больных, получавших лучевую или химиолучевую терапию без эндобронхиального лечения. Пациенты были сопоставимы по стадиям заболевания, степени вентиляционных нарушений, морфологическим вариантам, возрастным характеристикам и полу. Всем больным проводилась лучевая терапия по методике дробления дневной дозы 2,5 Гр на две фракции: 1 Гр и 1,5 Гр с интервалом 4-5 часов. ФДТ с фотосенсибилизаторами хлоринового ряда проводили за 10-14 дней до начала лучевой терапии. По 14 больных из каждой группы получали одновременную химиотерапию по схеме цисплатин+этопозид или карбопла-тин+паклитаксел. Эффективность ФДТ оценивали по степени восстановления пневматизации лёгочной ткани, определяемой рентгенологически. Отдельно проведена сравнительная оценка выживаемости больных НМРЛ III стадии в 2 группах: с ФДТ(n=26) и без неё (n=27).

Результаты и обсуждение

Сроки наблюдения за больными составляют от 5 недель до 5 лет. В качестве оценки эффективности проведённого лечения использовали данные бронхоскопии, спирометрии, рентгенологическую картину, динамику жалоб больных, показатели общей выживаемости. При бронхоскопии через 5-7 дней после ФДТ у 24,6% больных отмечался поверхностный некроз опухоли, у 70,4% глубокий некроз, у 5% больных реакции со стороны опухолевой ткани не наблюдалось. При этом же исследовании, выполненном через месяц после ФДТ, у 60,9% выявлена полная регрессия экзофитного компонента опухоли, у 34,1% отмечено уменьшение опухолевого очага, у 5% больных уменьшения опухоли не выявлено. Клинически реализация эффекта фотодинамической терапии проявлялась в полном прекращении кровохарканья у 72% больных, уменьшение кашля отметило 53% больных, уменьшение одышки – 44% больных, имевших данные симптомы.

У всех больных введение фотосенсибилизатора протекало без побочных реакций и переносимость этих препаратов была удовлетворительной. Проявлений кожной фототоксичности при соблюдении светового режима в течение 3 суток после ФДТ не наблюдали. Наиболее часто встречающимися осложнениями процедуры ФДТ являются местные воспалительные процессы. Из 63 наблюдаемых больных у 7 развилась пневмония лёгкой степени тяжести течения, сопровождавшаяся характерной клинической и рентгенологической симптоматикой. У 4 больных – эндобронхит, проявлявшийся усилением кашля, увеличением количества отделяемой мокроты, повышением температуры тела до субфебрильных цифр, при эндоскопическом исследовании определялась очаговая отёчность и гиперемия слизистой бронхов на стороне поражения. В ходе выполнения исследования для снижения частоты воспалительных осложнений нами было принято решение использовать антибиотики широкого спектра действия сразу после процедуры ФДТ в течение 5-7 суток, что в значительной степени позволило уменьшить частоту бронхитов и пневмоний.

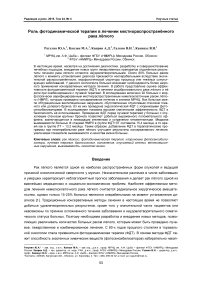

Основными типами вентиляционных нарушений, которые развиваются в лёгком в результате опухолевой обструкции бронхов, являются ателектаз и гиповентиляция. В проводимом исследовании исходные дыхательные нарушения были классифицированы на следующие категории:

-

1) ателектаз доли или лёгкого;

-

2) субателектаз доли (ателектаз сегментов + гиповентиляция доли);

-

3) гиповентиляция (доли или сегмента).

□ ФДТ+ЛТ

□ ЛТ

Рис. 1. Вентиляционные нарушения у больных в исследуемых группах до лечения (%).

Частота вентиляционных нарушений у больных в исследуемых группах была сопоставима по степени их выраженности (рис. 1). Контрольное рентгенологическое исследование выполнялось при достижении СОД 50-55 Гр. Динамику со стороны вентиляционных нарушений оценивали следующим образом.

-

1. Положительная:

-

- выраженная (разрешение ателектаза, полное восстановление пневматизации при субателектазе и гиповентиляции);

-

- слабая (уменьшение вентиляционных нарушений).

-

2. Отсутствие рентгенологической динамики.

-

3. Отрицательная (нарастание вентиляционных нарушений).

Рентгенологическая динамика после проведённого лечения

Таблица 1

|

№ |

Лечение |

Число больных |

Положительная динамика |

Без эффекта |

Отрицательная динамика |

|

|

выраженная |

слабая |

|||||

|

1 |

ФДТ+ЛТ |

28 |

20 (71,4%) |

4 (14,3%) |

4 (14,3%) |

– |

|

2 |

ЛТ |

29 |

14 (48,3%) |

4 (13,8%) |

9 (31%) |

2 (6,9%) |

|

Всего |

57 |

34 |

8 |

13 |

2 |

|

Положительная рентгенологическая динамика была достигнута у большего числа больных, получавших лучевую терапию с ФДТ по сравнению с больными контрольной группы (табл. 1). При этом разрешение ателектаза с полным восстановлением пневматизации наблюдалось у 5 больных из 10 (50%) группы ФДТ+ЛТ, в то время как в контрольной группе данное событие отмечено лишь в 2 случаях из 10 (20%). Отсутствие эффекта и отрицательная динамика были зафиксированы у 11 (37,9%) больных группы № 2, а в группе № 1 лишь у 4 (14,3%). Осложнения (пневмонии) наблюдались у 4 (14,3%) больных в группе ФДТ+ЛТ и у 2 (6,9%) в контрольной группе. Однако при анализе частоты осложнений в группе ЛТ+ФДТ отмечено, что у 16 пациентов, которые сразу после ФДТ получали антибактериальную терапию, пневмония развилась только в одном случае (6,3%), что наряду с данными, получаемыми нами при использовании ФДТ у других групп больных раком лёгкого, позволило сделать вывод о необходимости использования антибиотиков широкого спектра действия в профилактических целях сразу после эндоскопической процедуры.

Выраженный симптоматический эффект в значительной степени позволял улучшить состояние больных и начинать лучевую терапию при их лучшем статусе. Следует отметить, что в основную группу было включено 4 больных, которым до ФДТ не планировалось проведения лучевой терапии в связи с тяжёлым состоянием и кровохарканьем. Однако после ФДТ их состояние было стабилизировано, устранены противопоказания к лучевой терапии, которая впоследствии была проведена по соответствующим программам.

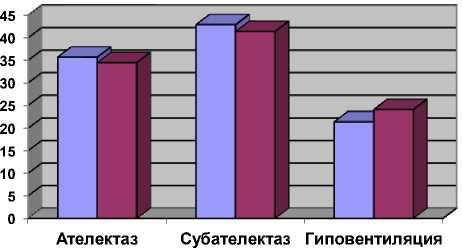

Отдельно проведён сравнительный анализ влияния ФТД на отдалённые результаты лечения местнораспространённого рака лёгкого. Для этого у 26 больных III стадией НМРЛ, получивших ФДТ перед лучевой (химиолучевой) терапией, оценена общая выживаемость. В качестве сравнения использованы результаты лечения 27 больных с аналогичной распространённостью процесса, не получавших ФДТ. Медиана выживаемости больных III стадией в группе ФДТ+ЛТ составила 15,4 месяца, в то время как в группе ЛТ – 13,2 месяца. 1, 2 и 3-летняя выжи- ваемость – 42,3% и 37%, 15,4% и 11,1%, 7,7% и 3,7% соответственно (рис. 2). Анализ достоверно установленных причин смерти показал, что фатальное лёгочное кровотечение, как на фоне прогрессирования заболевания, так и без него, развилось у 9 (34,6%) больных при сочетанном лечении (ФДТ+ЛТ), тогда как в контрольной группе данный исход отмечен у 6 (22%) больных.

Cum ulat ive Proport ion Sur viving ( Kaplan- M eier )

Tme ( month )

Рис. 2. Общая выживаемость больных в группах.

ЛТ

Ф ДТ+ЛТ

Заключение

ФДТ удовлетворительно переносится, обладает высокой клинической эффективностью. Её использование перед лучевой терапией у больных с опухолевым стенозом крупных бронхов позволяет добиться положительного эффекта, заключающегося в ликвидации ателектаза и уменьшении гиповентиляции. Добавление ФДТ в терапевтические программы неоперабельного рака лёгкого позволяет улучшить результаты консервативного лечения, увеличивая показатели выживаемости.

Список литературы Роль фотодинамической терапии в лечении местнораспространённого рака лёгкого

- Трахтенберг А.Х., Чиссов В.И. Рак лёгкого: руководство, атлас. М: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 656 с.

- Абакушина Е.В., Романко Ю.С., Каплан М.А., Каприн А.Д. Противоопухолевый иммунный ответ и фотодинамическая терапия//Радиация и риск. 2014. Т. 23, № 4. С. 92-98.

- Wieman T.J., Mang T.S., Fingar V.S., Hill T.G., Reed M.W., Corey T.S., Nguyen V.Q., Render E.R.Jr. Effects of photodynamic therapy on blood flow in normal and tumor vessels//Surgery. 1988. V. 104. P. 512-517.

- Странадко E.Ф. Исторический очерк развития фотодинамической терапии//Лазерная медицина. 2002. Т. 6, вып. 1. С. 4-8.

- Соколов В.В., Телегина Л.В., Пикин О.В., Трахтенберг А.Х., Каприн А.Д. ФДТ при раннем центральном раке лёгкого: клинический опыт МНИОИ им. П.А. Герцена МЗ РФ//Фотодинамическая терапия и фотодиагностика. 2014. № 1. С. 34-35.

- Banerjee A., George J. Bronchoscopic photodynamic diagnosis and therapy for lung cancer//Curr. Opin. Pulm. Med. 2000. V. 6. P. 378-383.

- Спиченкова И.С., Каплан М.А., Гулидов И.А., Сокол Н.К., Пономарев Г.В., Бандурко Л.Н. Сочетанная фотодинамическая и рентгенотерапия саркомы М-1 у крыс//Российский биотерапевтический журнал. 2005. № 3. С. 62-68.

- Арсеньев А.И., Канаев С.В., Барчук А.С., Веденин Я.О., Клименко В.Н., Гельфонд М.Л., Шулепов А.В., Морозова О.А., Барчук А.А., Тарков С.А. Опыт эндотрахеобронхиальных операций в комбинации с химиолучевыми методами при лечении распространённого немелкоклеточного рака лёгкого//Вопросы онкологии. 2007. Т. 53, № 4. С. 461-467.

- Акопов А.Л., Русанов А.А., Молодцова В.П., Чистяков И.В., Казаков Н.В., Уртенова М.А., Райд М., Папаян Г.В. Фотодинамическая терапия в комбинированном лечении рака лёгкого III стадии//Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2013. № 3. С. 17-20.

- Каплан М.А., Капинус В.Н., Попучиев В.В., Романко Ю.С., Ярославцева-Исаева Е.В., Спиченкова И.С., Шубина А.М., Боргуль О.В., Горанская Е.В. Фотодинамическая терапия: результаты и перспективы//Радиация и риск. 2013. Т. 22, № 3. С. 115-123.

- Pass H.I. Photodynamic therapy for palliation of locally advanced lung cancer//Oncology. 1999. V. 13, N 5. Р. 608-613.

- Harrod-Kim P. Tumor ablation with photodynamic therapy: introduction to mechanism and clinical applications//J. Vasc. Interv. Radiol. 2006. V. 11. P. 1441-1448.

- Ono R., Egawa S., Ikeda S. Combined treatment of endoscopic laser irradiation and radiotherapy in lung cancer//Gan. To Kagaku Ryoho. 1989. V. 16. P. 1418-1424.

- Makimoto T., Tsuchiya S., Hayakawa K. Saitoh R., Mori M. Risk factors for severe radiation pneumonitis in lung cancer//Jpn. J. Clin. Oncol. 1999. V. 29. P. 192-197.

- Rancati T., Ceresoli G.L., Gagliardi G., Schipani S., Cattaneo G.M. Factors predicting radiation pneumonitis in lung cancer patients: a retrospective study//Radiother. Oncol. 2003. V. 67. P. 275-283.

- Wieman T.J., Diaz-Jimenez J.P., Moghissi K., Leroy M., McCaughan J., Spinelli P., Lang N. Photodynamic therapy (PDT) with photofrin® is effective in the palliation of obstructive endobronchial lung cancer: Results of two randomized trials//Proc. Am. Soc. Clin. Oncol. 1998. V. 17. Р. 464a. Abstract 1782.

- Рагулин Ю.А. Фотодинамическая терапия с фотосенсибилизаторами хлоринового ряда в комбинированном лечении центрального рака лёгкого: автореф. дис. … канд. мед. наук. Обнинск, 2007. 18 с.

- Lam S., Grafton C., Coy P., Voss N., Fairey R. Combined photodynamic therapy (PDT) using photofrin and radiotherapy (XRT) versus radiotherapy alone in patients with inoperable obstructive non-small cell bronchogenic carcinoma//SPIE. 1994. V. 1616. P. 20-28.

- Ost D. Photodynamic therapy in lung cancer//Oncology. 2000. V. 14, N 3. Р. 379-391.