Роль газово-флюидных процессов в формировании визейских терригенных пород Тимано-Печорской провинции

Автор: Рябинкина Н.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (282), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается влияние газово-флюидных процессов, как возможного фактора, на формирование пород визейского терригенного нефтегазоносного комплекса Тимано-Печорской провинции и залежей углеводородов в них. Установлено, что сидеритовые конкреции нижнекаменноугольной терригенной толщи являются сидеритовыми бактериолитами, сформированными в задуговом бассейне с нормально-морской фауной и проявлением газово-флюидных высачиваний в придонном осадке. Формирование пирофиллита в терригенных породах восточной окраины бассейна седиментации также может быть связано с поствулканическими гидротермальными или метасоматическими процессами.

Органическое вещество, газово-флюидные процессы, нефтегазоносность, углеводороды, нефтегазоносный бассейн

Короткий адрес: https://sciup.org/149129318

IDR: 149129318 | УДК: 553.98 | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-6-3-8

Текст научной статьи Роль газово-флюидных процессов в формировании визейских терригенных пород Тимано-Печорской провинции

Прогнозу нефтегазоносности Европейского Севера посвящено много исследований, но до сих пор остаются вопросы генезиса и формирования скоплений углеводородов (УВ) и их нахождения в породах-коллекторах. Считается [5], что тип и количество органического вещества (ОВ) в породах в значительной степени зависит от условий седиментогенеза. Так, с конца девона начались значительные изменения в геотектоническом и, соответственно, в осадочном режимах Печорского седиментационного бассейна. К началу визейского века осушение значительных территорий Европейской платформы способствовало накоплению терригенных и терригенно-карбонатных визейских отложений, относимых ныне к нефтегазоматеринским породам, тогда как на Пай-Хое и на Южном Урале в раннем карбоне проявился ярко выраженный вулканизм [10,11, 16, 17]. Эти процессы не могли не затронуть и платформенную часть осадочного бассейна, располагавшуюся на пассивной окраине палеоконтинента. Проявления газовофлюидных высачиваний и обнаружение пирокласти-ки в породах комплекса были отмечены и нами в ни-жневизейских отложениях Приполярного и Северного Урала [3, 14].

С позиции органического происхождения УВ состав и количество ОВ, захороненного в осадочных толщах, играет основную роль при прогнозе нефтегазоносности любого бассейна. В данной статье мы попытались проанализировать тектоническое развитие Печорского бассейна в раннем карбоне и взаимосвязь размещения месторождений УВ с разломами.

Фактический материал

В качестве фактического материала привлечены результаты многолетних исследований автора по литологии и геохимии ОВ терригенного нефтегазоносного комплекса нижнего карбона севера Предуральского прогиба Печорского бассейна, полученные в рамках научно-исследовательских работ. Они позволили выявить проявление газово-флюидных и гидротермальных процессов, оценить их влияние на формирование пород и, возможно, на распределение залежей УВ в них. Обобщение всех имеющихся на данный момент материалов по геологии терригенного комплекса нижнего карбона и легло в основу статьи.

Нефтеносность нижневизейского терригенного комплекса Печорского бассейна была известна еще с XVI века, когда битумный камень с р. Бол. Сопляс использовался как материал для производства точил. Н. И. Марковский сравнил Войские битуминозные песчаники Точильной горы с Атабаской, а специфический геологический разрез Войского месторождения битуминозных кварцевых песчаников можно считать аналогом месторождения тяжелой нефти в Канаде [9]. Уникальность данного разреза заключается в его доступности для изучения в естественных обнажениях и возможности оценки запасов тяжелой нефти и битума, которые могут быть использованы для народного хозяйства.

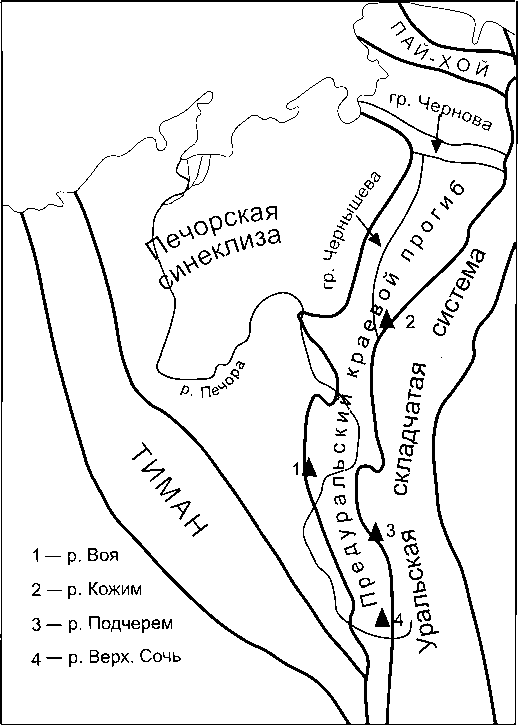

Нижневизейские отложения, вскрытые карьером бывшей фабрики точильного камня на р. Воя (левый приток р. Печора), в современном структурном плане приурочены к Воя-Соплясской антиклинали 3

Среднепечорского поперечного поднятия (СППП) севера Предуральского краевого прогиба (рис. 1).

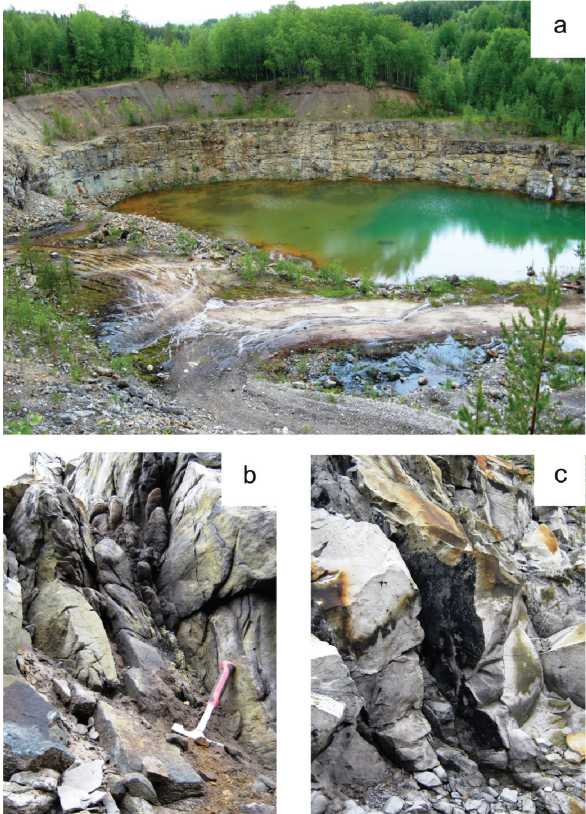

В карьере Войской точильной фабрики непосредственному изучению доступна лишь верхняя часть ви-зейского терригенного разреза (около 40 м), представленная битуминозными кварцевыми мелкозернистыми песчаниками (рис. 2, a—c). Общая же мощность ви-зейских терригенных отложений по данным бурения на этой площади составляет более 80 м, а перекрываются они пермскими полимиктовыми песчаниками [12].

Рис. 1. Место расположения наблюдаемых обнажений.

Fig. 1. Location of observed outcrops

Вскрытие горных пород Точильной горы Воя-Сопляской антиклинали карьером (1936—63 гг.) способствовало активизации процессов их выветривания и окисления ОВ, содержащегося в породах. Проникновение обогащенных кислородом атмосферных и грунтовых вод явилось причиной трансформации химического состава подземных вод и вмещающих толщ, а также минералогических изменений пород. В настоящее время окисление органического вещества и рассеянных сульфидов в породах сопровождается заметным повышением концентрации сульфатов вод, снижением величины рН от 6.9—7.1 до 2.9—3.2, что приводит к формированию купоросных сулфатно-кальциевых вод с высокими значениями Eh (+397^+399 мВ) и процессам кислотного выщелачивания [14].

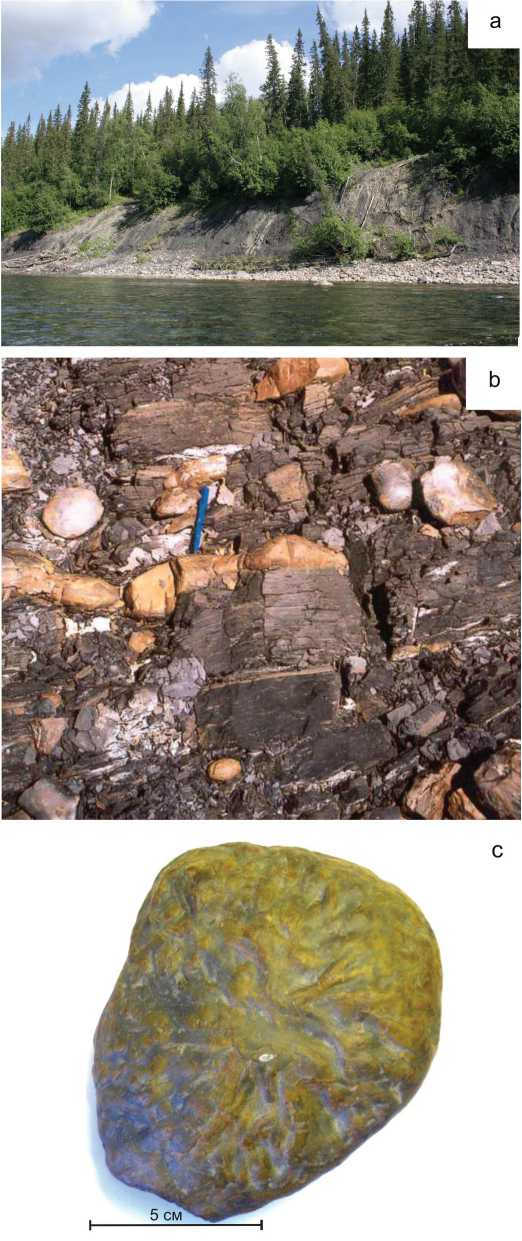

Другим интересным объектом исследования послужил стратотипический разрез нижнекаменноугольных отложений по р. Кожин на Приполярном Урале. В результате проведенных здесь нами ранее детальных минералогических исследований различных типов раннекаменноугольных сидеритовых конкреций и вмещающих их аргиллитов в разрезе (рис. 3), было сделано заключение об их бактериальной природе [3].

Рис. 2. Карьер визейских битуминозных песчаников на р. Воя: а) общий вид, b) следы течения нефтенасыщенных песчаников, с) битум на вертикальных стенках разрывных нарушений Fig. 2. Quarry of Vizean bitumen sandstones on the Voya river: a) general view, b) traces of flow of oil-saturated sandstones, с) bitumen on the vertical walls of breaking dislocations

Изучение нижнекаменноугольных аргиллитов разреза р. Кожим методом газовой хроматографии показало, что содержание битумоидов из этих пород в ме-таново-нафтеновой фракции УВ имеет очень низкие значения (от 0.0066 до 0.003), что свидетельствует об их остаточном характере [1]. Присутствие же в составе ОВ из аргиллитов низкомолекулярных н-алканов (н-С15 С17) характеризует первичный источник ОВ, представленный цианобактриями и зелеными водорослями. Отношение Pr/Ph (0.71—0.86) отражает слабо восстановительные условия накопления исходного ОВ. При электронно-микроскопическом изучении конкреций из этой толщи [3] были выявлены типичные бактерио-морфные структуры, обилие микрокристаллического кремнезема и микрофрамбоидов пиритов (<1—5 pm), что свидетельствует об эвксинных условиях придонных вод в бассейне осадконакопления. Микрозондовый анализ конкреций показал присутствие в них типичных гидротермальных минералов , таких как шамеанит, цумоит, фаузерит и барит, а также халькопирит, сфалерит, редко пирротин.

И, наконец, третьим объектом исследований стал разрез нижнекаменноугольных отложений по р. Подчерем в районе устья р. Мал. Каджыдъёль (Западный склон Северного Урала). Состав обломочной части пород в разрезе преимущественно мономинеральный кварцевый, в глинистой фракции каолинит преобладает над иллитом

Рис. 3. Обнажение по р. Кожим: а) общий вид, b) фрагмент обнажения, с) «водорослевые» сидеритовые конкреции

Fig. 3. Outcrop on the Kozhim river: a) general appearance, b) outcropping fragment, c) «algal» siderite nodules и хлоритом, а также были получены данные о присутствии в разрезе смешанослойных минералов и пирофиллита [14]. Отражения каолинита и пирофиллита на дифрак-тограммах свидетельствуют об аутигенной природе этих минералов. Практически по всему этому разрезу нижне-визейских отложений отмечаются остатки измененной пирокластики — хлорит и смектит.

Обсуждение материала

Войское месторождение битумных песчаников находится в зоне развития Припечорского разлома, ограничивающего с запада СППП, который имеет северозападное простирание и очень древнее заложение. Он является южным звеном Печоро-Илычской системы глубинных разломов и через Илыч-Чикшинский разлом связан с Главным Уральским разломом [8]. СППП является переходной структурой между Печоро-Кожвинским мегавалом и структурами Тимаизского поперечного поднятия Урала. В связи с этим природа Среднепечорского поперечного поднятия имеет двойственный характер. В конце раннего девона вдоль Припечорской зоны разломов проявилась фаза пассивного рифтинга, сменившаяся в среднем девоне активным рифтингом и накоплением в грабенах мощных терригенных толщ заполнения. Осадконакопление в раннефранское время сопровождалось излиянием базальтовых магм. С раннекаменноугольной эпохи и до ранней перми обстановки растяжения сменились сжатием, когда преобладали восходящие тектонические движения. Инверсия прогибов привела к формированию валообразных структур [8]. Принадлежность СППП к структурам Предуральского краевого прогиба подтверждается повышенными мощностями орогенных молассовых толщ перми, т. к. в течение пермского периода юго-восточная часть Печоро-Кожвинского палеовала постепенно вовлекалась в прогибание и заполнялась обломочными отложениями орогенных формаций.

Н. И. Тимонин [16] отмечал, что связь СПП со структурами Урала отражается в том, что в его формировании участвовали и позднетриасовые уральские деформации, вызвавшие переработку структурного плана — разворот локальных структур в «уральском» направлении в пределах этого поднятия (Воя-Соплесская антиклиналь и Еджыд-Кыртинская структуры СППП).

Формирование современного Войского месторождения битума происходило, видимо, в несколько этапов. Так, на начальном этапе в раннем визе в отложениях дельтового комплекса сформировалось линзовидное песчаное тело, послужившее ловушкой для жидких УВ, которая заполнилась, очевидно, на стадиях седи-менто- и диагенеза в раннем-среднем карбоне с образованием нефтяного месторождения. Нами при изучении разрезов в стенке карьера была обнаружена линза чистого белого кварцевого песка (150 x 70 см), окруженная кварц-сидеритовой коркой толщиной 1.5 см и находящаяся внутри сильно битуминозных песчаников. Это позволяет предполагать, что нефтенасыщение происходило на ранних стадиях преобразования пород в слабосцементированных песчаниках (или даже песках) с высоким коэффициентом пористости (более 25 %). Текстуры течения нефтенасыщенных песчаников (см. рис. 2, b) также могут свидетельствовать об этом.

На втором этапе на рубеже позднего карбона и ранней перми при формировании Воя-Соплясской антиклинали произошло разрушение нефтяной залежи и её вывод на дневную поверхность, что привело к окислению нефтей и формированию Войского месторождения твердых битумов. По плоскостям наслоения пород и секущим их трещинам отмечается заполнение битумом, очевидно более поздней генерации. В отдельных случаях толщина почти вертикальных трещин (угол падения до 70о), выполненных битумом, составляет более 5

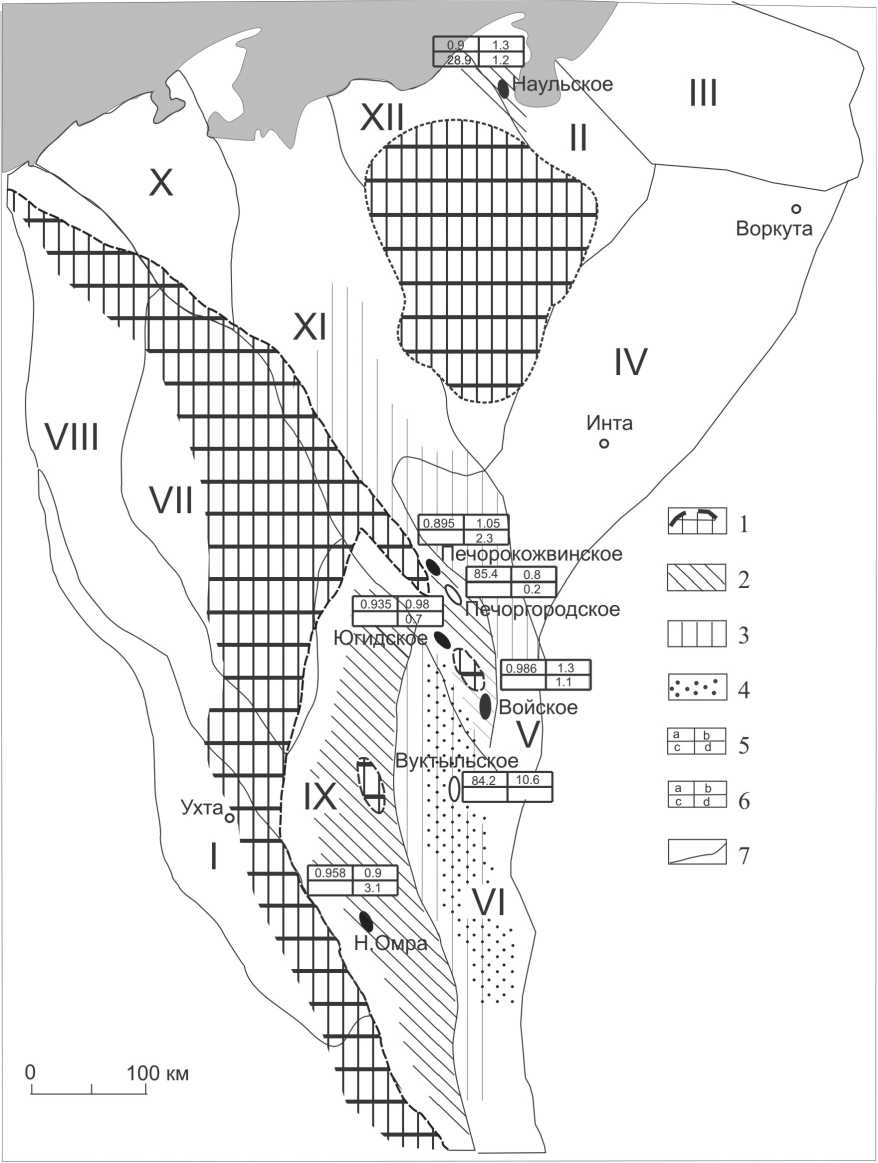

Рис. 4. Качественный состав углеводородных флюидов в нижневизейском НГК [12].

1 — зона отсутствия отложений; 2—4 — зоны преимущественного распространения залежей: 2 — тяжелых и утяжеленных нефтей; 3 — облегченных и легких нефтей; 4 — газов и газоконденсатов; 5 — физико-химические показатели нефтей (а — плотность г/см3, b — сернистость,%; c — вязкость, d — парафинистость, %); 6 — содержание в газах, % (а — метана, b — тяжелых УВ, c — сероводорода, d — углекислого газа); 7 — границы нефтегазоносных областей: I — Восточно-Тиманская ГНО, II — Варандей-Адзьвинская НО, III — Коротаихинская перспективная НГО, IV — Косью-Роговская НГО, V — Большесынинская ГНО, VI — Верхнепечорская НГО, VII — Ижемская перспективная НО, VIII — Нерицкая перспективная НО, IX — Омра-Лузская ГНО, X — Малоземельская перспективная НГО, XI — Печоро-Колвинская ГНО, XII — Хорейверская НО

Fig. 4. Qualitative composition of hydrocarbon fluids in the Lower Visean PR [12].

1 — zone of absence of sediments; 2—4 — zones of preferential distribution of deposits: 2 — heavy and heavier oils; 3 — light and. light oils; 4 — gases and gas condensates; 5 — physicochemical parameters of oils (a — density g/cm3, b — sulfur content, %, c — viscosity, d — paraffin, %); 6 — content in gases, % (a — methane, b — heavy hydrocarbons, c — hydrogen sulfide, d — carbon dioxide); 7 — boundaries of oil and gas bearing areas: I — East Timan PR, II — Varandey-Adzvinskaya PR, III — Korotaikhinskaya potential PR, IV — Kosyu-Rogovskaya PR, V — Bolshesyninskaya PR, VI — Verhnechpechorskaya PR, VII — Izhma potential PR, VIII — Neritskaya potential PR, IX — Omra-Luzskaya PR, X — Malozemelskaya potential PR, XI — Pechora-Kolvinskoye PR, XII — Khoreyver PR

-

1.5—2 см (см. рис. 2, c), а содержание битума (асфальты и асфальтиты) в песчаниках достигает от 0.6 до 8—10 %, обычно 1.0—2.0 %.

В настоящее время вдоль системы разломов, ограничивающих Войское месторождение, отмечается активное проявление сероводородных источников минеральных вод, с осаждением серы на поверхности, причем один из таких крупных источников находится вблизи карьера в русле руч. Воя, который фактически поперек пересекает Точильную гору и Воя-Сопляскую структуру [15]. Проведенные современные геофизические исследования системы разломов региона подтверждают их активность и в настоящее время [7]. Распространение нефтяных и газовых месторождений с залежами в визейских песчаниках (Югидское, Печорокожвинское, Печоргородское и др.) вдоль Припечорской зоны разломов свидетельствует об их связи [13] (рис. 4). ОВ из битумонасыщенных песчаников и из натеков по трещинам настолько сильно изменено, что только детальные тонкие геохимические методы изучения состава ОВ, возможно, дадут ответ о его генезисе и степени преобразования.

Данные, полученные при изучении нижневизей-ских терригенных пород из разреза по р. Кожим , позволяют предположить, что на формирование сидеритовых стяжений разных типов из данного разреза оказали влияние придонные газо-флюидные высачивания, способствующие накоплению в осадках метаногенно- 6

го углерода и обильному появлению бактериальных сообществ [1, 3]. В сидеритовых конкрециях были выявлены бактериоморфные структуры и широкое распространение фрамбоидальных и октаэдрических форм пирита, ассоциированных с бактериальными колониями. Кроме того, отмечается присутствие ассоциации необычных для осадочных пород аутигенных сульфидов, сульфоселенидов, теллуридов и сульфатов — сфалерита, халькопирита, пирротина, шамеанита, цумо-ита, барита, фаузерита. Процессы высачивания, очевидно, способствовали насыщению осадков метаном и обильному появлению бактериальных колоний. Бактерии использовали минеральный материал переотложенных кор выветривания [3], следствием чего и стало массовое образование конкреционного сидерита. Следует отметить, что аналогичные сидеритовые стяжения и сидеритовые оолиты (мощностью до 1.5—2 м), венчающие разрез битуминозных песчаников, описаны и в разрезе Войского месторождения [13].

В глинистой фракции терригенных визейских отложений Западного склона Северного Урала (обнажения по рекам Подчерем, В. Сочь, Кыртаёль и др.) нами были обнаружены нехарактерные для нижневизейско-го терригенного комплекса платформенной части бассейна минералы, такие как пирофиллит, хлорит и др. [14]. На этом основании мы предполагаем наличие вулканогенной примеси в этих породах вследствие проявления в раннем визе вулканической (или поствулкани- ческой) деятельности на близлежащих к востоку территориях, находящихся вблизи или непосредственно в зоне субдукции и перекрытых к настоящему времени складчатыми структурами Урала.

По реконструкции В. Н. Пучкова «...пассивная континентальная окраина Палеоуральского океана существовала до визейского века раннекаменноугольной эпохи, переходя затем в коллизионную стадию развития» [11]. Он же относит пассивную континентальную окраину Балтики к невулканической, отмечая, что «до позднего девона (а на севере до начала карбона) тектоническая активность на окраине была в целом слабой...» и именно в это время «Магнитогорская дуга столкнулась с Балтикой в области будущего Приполярного — Полярного Урала» [11, стр. 99, 157].

Установлено [4], что размещение современных восходящих разгрузок газо-флюидных потоков приурочено к рифтогенным, активизированным пассивным окраинам и коллизионным поясам, а также отмечена избирательная связь с ними разных типов биохемоген-ных руд. Наличие в разрезах осадочных бассейнов син-седиментационных конкреций и аномалий может служить показателем участия в их генезисе инъекционных палеовоздействий. Этому факту не противоречат и ряд современных исследований. Так, например по заключению А. И. Антошкиной [2] «формирование сидеритовых руд в разрезах палеозоя Тимано-Североуральского региона приходится на активную стадию субдукции в истории развития территории».

Многочисленные исследования проявлений флюидной активности показали, что современные источники гидротерм, которые выделяют растворы, обогащенные метаном и сероводородом и являющиеся средой обитания для организмов, связанных с процессами хемосинтеза, приурочены в основном к континентальным окраинам и к зонам океанического спрединга [18]. Это весьма важно и необходимо учитывать при детальных палеогеологических реконструкциях.

Заключение

Выявление специфической минеральной ассоциации в терригенных разрезах нижнего карбона Печорского бассейна позволяет более обосновано судить о проявлениях вулканической (и поствулканической) деятельности на его восточной окраине с формированием осадочных и вулканогенно-осадочных отложений, сопровождавшимися гидротермальными и газо-флюидными проявлениями.

Современные геолого-геофизические исследования подтверждают, что большинство месторождений и залежей нефти и газа во многих нефтегазоносных бассейнах, в том числе и в Тимано-Печорском, пространственно совпадают с зонами разломов различного ранга и кинематического типа, которые могли служить зонами транзита (глубинного подтока) УВ из нижележащих отложений в ловушки более молодых НГК вплоть до настоящего времени. Следы вертикальной миграции УВ, фиксирующие процессы формирования, переформирования и разрушения залежей, прослеживаются в зоне Припечорского глубинного разлома в верхнедевонских и нижнекаменноугольных породах на Каменской и Войской структурах (соответственно), где образовались месторождения битума, а на Югидской — тяжелой нефти.

Результаты проведенных исследований могут быть использованы для создания более достоверных моделей процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопле-ния тектонически сложнопостроенной Приуральской части Печорского бассейна и прогноза перспективных направлений и объектов поиска скоплений УВ.

Автор благодарна за замечания и советы при работе над текстом д. г.-м. н. А. И. Антошкиной и д. г.-м. н. профессору Н. А. Малышеву.

Исследования проводились в рамках Госпрограммы № АААА-А17-117121270033-6и при частичной поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН проекта № 18-5-5-13 (ГР № АААА-А17-117-121140074-9).

Список литературы Роль газово-флюидных процессов в формировании визейских терригенных пород Тимано-Печорской провинции

- Антошкина А. И., Рябинкина Н. Н. Роль газо-флюидных высачиваний в формированиии нижневизейских сидеритовых конкреций на Приполярном Урале // Флюидный режим эндогенных процессов континентальной литосферы. Материалы Всерос. совещ. Иркутск: Ин-т земной коры СО РАН, 2015. С. 29-31.

- Антошкина А. И. Палеогеодинамическая обусловленность связи бактериального и флюидного типов литогенеза (на примере конкреций в разрезах палеозоя Тимано-Североуральского региона) // Осадочные комплексы Урала и прилегающих регионов и их минерагения: Материалы 11 Уральского литологического совещания. Екатеринбург, 2016. С. 16-18.

- Антошкина А. И., Рябинкина Н. Н., Валяева О. В. Генезис сидеритовых конкреций из терригенной толщи нижнего карбона на Приполярном Урале // Литология и полезные ископаемые, 2017, № 2. С. 130-144.

- Беленицкая Г. А. Флюидное направление литологии: состояние, объекты, задачи // Ученые записки Казанского университета. Естественные науки. 2011. Т. 153. Кн. 4. С. 97-113.

- Вассоевич Н. Б. Геохимия органического вещества и происхождение нефти. М.: Наука, 1986. 368 с.