Роль генотипа и среды при формировании показателей плотности и пленчатости зерна ячменя, выращенного в условиях Сибири

Автор: Сумина А.В., Полонский В.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Растениеводство

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

На образцах ярового пленчатого ячменя сибирской селекции, выращенного в трех географических точках в течение трех лет, изучено влияние генотипа и среды на значение показателя плотности и массовой доли пленок зерна. Используя метод дисперсионного анализа, показан вклад этих факторов при формировании значений пленчатости и плотности зерна ячменя. Предложено использование полученных данных в селекционном процессе этой зерновой культуры.

Зерно, ячмень, генотип, пленчатость, плотность

Короткий адрес: https://sciup.org/14083335

IDR: 14083335 | УДК: 633.14:

Текст научной статьи Роль генотипа и среды при формировании показателей плотности и пленчатости зерна ячменя, выращенного в условиях Сибири

Климатические условия Сибири часто не соответствуют требованиям зерновых культур в период налива и созревания семян. Резкие отклонения в температурном режиме и количестве осадков ведут к изменению показателей качества зерна [3]. Поэтому для оптимального ведения селекционной работы в ряде регионов необходимо владеть информацией о влиянии факторов окружающей среды и их взаимодействии на показатели качества зерна. Основные затруднения возникают при определении природы изменчивости признаков, так как они в большой степени подвержены модифицирующему влиянию условий среды. Доля наследуемого или генетического компонента, как и доля компонента, обусловленного средой, различна для любого изучаемого признака [7].

Взаимодействие генотип × среда определяется как доля фенотипической вариации, которая возникает из-за несоответствия генетических и негенетических эффектов. При этом, чем ниже доля генотип-средового взаимодействия, тем стабильнее показатели качества зерна [2, 19]. Наряду с этим низкий вклад взаимодействия факторов дает основание утверждать, что изучаемые факторы в значительной степени не влияют на действие друг друга [7].

Цель исследований . Выявление закономерностей генотипа и среды у различных образцов ярового ячменя, выращенного в условиях Сибири при формировании таких показателей качества зерна, как пленча-тость и плотность.

Объекты и методы исследований. В качестве объекта исследований использовались 24 образца ярового пленчатого ячменя (Hordeum vulgare L.): А 5552, А 5554, Ача, Буян, Г 18619, Г 19589, Г 19921, Г 20487, Г 20752, КМ 564, Красноярский 80, Нутанс 4765, Омский 96, Партнер, Симон, СП 44, Бархатный, Витим, Дыгын, Медикум 4771, Паллидум 4727, Паллидум 4759, Рикотензе 4783, Соболек, относящиеся к следующим разновидностям: nutans, ricotense, pallidum, parallelum, medicum.

Полевые опыты проводились по паровому предшественнику в течение 3 лет с 2010 по 2012 г. в трех географических точках: Емельяновский район Красноярского края (ОПХ «Минино»), Алтайский (с. Белый Яр) и Бейский (ГСУ с. Бея) районы Республики Хакасия.

Согласно данным лабораторных исследований ГНУ Красноярского НИИСХ, почвенные условия ОПХ «Минино» (Емельяновский район) представлены обыкновенным маломощным и среднемощным черноземами с проявлением эрозионных процессов. По гранулометрическому составу тяжелосуглинистые. Содержание гумуса составляет 4,2 %, реакция почвенного раствора рН 6,2. Согласно картографическим данным, предоставленных Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Республики Хакасия, для участка в Алтайском районе характерны обыкновенные черноземы с низким содержанием гумуса – 2,6 % и нейтральной рН – 7,1. Почва в Бейском районе – обыкновенный чернозем, содержание гумуса – 3,8 %, рН близко к нейтральной – 7,3. Метеорологические условия пунктов исследования достоверно различались по обеспеченности осадками и режимам среднесуточных температур.

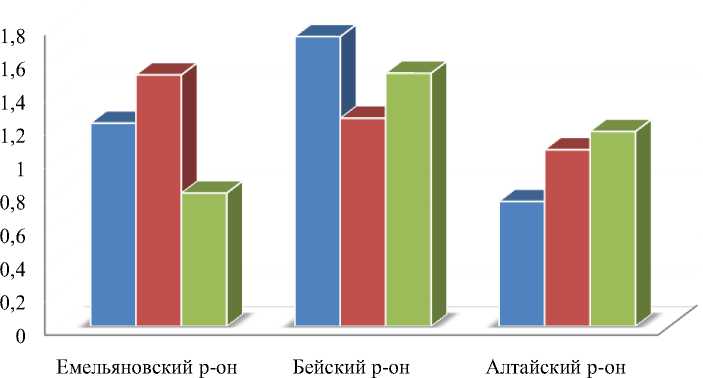

При расчете гидротермического коэффициента (ГТК), равного отношению количества осадков за вегетационный период к сумме температур выше 10°С, было установлено (рис.), что значения естественного обеспечения исследуемых участков влагой и теплом практически на всех участках можно считать удовлетворительным.

Исключение составляет вегетационный период 2010 г. в Алтайском районе и 2012 г. в Емельянов-ском районе, где ГТК равен соответственно 0,75 и 0,8.

Показатель пленчатости зерна ячменя определяли по методу Омарова [18]. Эта методика основана на растворении пектиновых веществ в горячем растворе щелочи. Пленчатость рассчитывали по разности массы зерна до и после отделения пленок.

■ 2010 г.

■2011 г.

■ 2012 г.

Расчетные значения ГТК в исследуемых районах за период 2010–2012 гг.

Измерение плотности зерна производили путем деления массы зерна (навеска около 10 г, точность измерения 0,01 г) на его объем. Для определения объема данную навеску зерна помещали в мерную пробирку с водой (цена деления 0,2 мл, температура воды 200С). По разнице конечного и начального объемов воды в пробирке рассчитывали объем зерна. Общая инструментальная относительная ошибка измерения этого показателя не превышала 2,1 % [16].

Статистическая обработка результатов была произведена с помощью программы обработки данных полевого опыта Field Expert vl.3 Pro [1] и Microsoft Excel 2003.

Результаты исследований и их обсуждение. На сегодняшний день к пивоваренным сортам ячменя в пищевой промышленности предъявляются все более жесткие требования. Так, пивоваров уже не удовлетворяют многие из принятых ГОСТом показателей на пивоваренный ячмень, которые ограничивают содержание белка до 12 %, а крупность зерна не менее 85 % [4]. В последнее время все большее внимание уделяется процентному содержанию в пивовареном зерне ячменя оболочек (пленчатость) [14], снижающих скорость фильтрации и параметр плотности зерна [16], с увеличением которого возрастает время процесса солодоращения, что в конечном итоге приводит к дополнительным временным и экономическим затратам.

Как известно, поверхность ячменного зерна ребристая, цветочные пленки окрашены чаще всего в различные оттенки желтого, иногда в черный или зеленый цвет [12]. У ячменя они срастаются с поверхностью зерновки и для их отделения требуются значительные усилия. В зерне ячменя масса пленок составляет от 8 до 17 % (чаще от 10 до 12 %) от общей массы [10, 13]. По значению этого показателя различают следующие ячмени: тонкокожие, содержащие 6–7 % пленок; средние, содержащие 8–9 % пленок; толстокожие, содержащие 10 % пленок и более [5].

Показатель пленчатости зависит от сорта, района и условий произрастания ячменя. В пределах каждой партии крупное и выполненное зерно имеет пленчатость ниже, чем мелкое и щуплое [11], т.е. между крупностью зерна и его пленчатостью существует обратная корреляционная зависимость [9].

Установлено, что густота посева очень слабо влияет на пленчатость зерна [8]. Значительнее воздействуют особенности агроклиматических условий выращивания и внесение удобрений [6]. В климатических зонах по мере увеличения количества осадков пленчатость зерна снижается примерно на 1,5–2,0 % в сравнении с засушливыми районами.

Некоторые авторы указывают в своих исследованиях на присутствие зависимости показателя пленча-тости от сроков сева [17]. Оптимальным при этом считается ранний срок посева, когда развитие растений происходит в благоприятных по влагообеспеченности условиях, что способствует низкопленчатости зерна.

При обработке полученных данных с помощью двухфакторного дисперсионного анализа было установлено (табл. 1), что процентное содержание пленок в зерне ячменя, выращенного в 2010–2012 годах в Емельяновском районе Красноярского края, в большей степени (39,9 %) определяется генотипом, далее по степени влияния располагаются «год» и взаимодействие «год × генотип», на долю которых приходится 31,4 и 28,7 % соответственно. Из этого можно заключить, что при сопоставлении влияния факторов «генотип» и «год» на пленчатость зерна первый оказывает более значимое влияние.

Таблица 1

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа по определению влияния факторов «год×генотип» на показатель пленчатости зерна ячменя

|

Дисперсия |

Сумма квадратов |

Степени свободы |

Средний квадрат |

Вклад факторов, % |

Fф |

F 0,5 |

|

Общая |

1379,5 |

251 |

- |

- |

- |

- |

|

Повторений |

0,9 |

3 |

- |

- |

- |

- |

|

Год |

40,7 |

2 |

20,36 |

31,38 |

50,85 |

3,09 |

|

Генотип |

517,9 |

20 |

25,90 |

39,90 |

64,67 |

1,63 |

|

Год и генотип |

745,5 |

40 |

18,64 |

28,72 |

46,54 |

1,48 |

|

Остатка (ошибки) |

74,5 |

186 |

0,40 |

- |

- |

- |

Следует отметить, что при использовании двухфакторного анализа для расчета влияния факторов «пункт» и «генотип» на показатель пленчатости зерна, выращенного в трех пунктах испытания в 2011 г. (табл. 2), доля влияния фактора генотип возрастает до 76,2 %.

При анализе полученных данных об изменении значения пленчатости зерна ячменя за трехлетний период выращивания в пунктах исследования с помощью трехфакторного дисперсионного анализа (табл. 3) было установлено, что на показатель пленчатости зерна ячменя, выращенного в период изучения в Алтайском и Бейском районах Республики Хакасия и Емельяновском районе Красноярского края, большое влияние оказывает фактор «год», на долю которого приходится 53,9 %, а «генотип» и «пункт» имеют более скромную и практически равную степень влияния, соответствующую значениям 13,9 и 13,6 %. Из взаимодействия факторов существенный вклад вносят «год×генотип» и «год×пункт×генотип».

Таблица 2

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа по определению влияния факторов «пункт×генотип» на показатель пленчатости зерна ячменя

|

Дисперсия |

Сумма квадрат |

Степени свободы |

Средний квадрат |

Вклад факторов, % |

Fф |

F 0,5 |

|

Общая |

1396,4 |

287 |

- |

- |

- |

- |

|

Повторений |

2,2 |

3 |

- |

- |

- |

- |

|

Пункт |

11,0 |

2 |

5,48 |

10,13 |

12,57 |

3,09 |

|

Генотип |

948,7 |

23 |

41,25 |

76,17 |

94,56 |

1,63 |

|

Пункт и генотип |

341,5 |

46 |

7,42 |

13,71 |

17,02 |

1,48 |

|

Остатка (ошибки) |

92,9 |

213 |

0,44 |

- |

- |

- |

Таблица 3

Результаты трехфакторного дисперсионного анализа по определению влияния факторов «год × пункт × генотип» на показатель пленчатости зерна ячменя

|

Дисперсия |

Сумма квадратов |

Степени свободы |

Средний квадрат |

Вклад факторов, % |

Fфакт. |

Fтеор. |

|

Общая |

3959,46 |

575 |

– |

– |

– |

– |

|

Повторений |

0,59 |

3 |

– |

– |

– |

– |

|

Год |

202,59 |

1 |

202,59 |

53,88 |

394,11 |

3,94 |

|

Пункт |

102,47 |

2 |

51,24 |

13,63 |

99,67 |

3,09 |

|

Генотип |

1205,91 |

23 |

52,43 |

13,94 |

102,00 |

1,63 |

|

Год и пункт |

13,49 |

2 |

6,75 |

1,79 |

13,12 |

3,09 |

|

Год и генотип |

684,91 |

23 |

29,78 |

7,92 |

57,93 |

1,63 |

|

Пункт и генотип |

682,59 |

46 |

14,84 |

3,95 |

28,87 |

1,48 |

|

Год, пункт и генотип |

846,37 |

46 |

18,40 |

4,89 |

35,79 |

1,48 |

|

Остатка |

220,52 |

429 |

0,51 |

- |

- |

- |

Таким образом, на содержание пленок в зерне исследуемых образцов ячменя, выращенных в условиях Сибири, в большей степени оказывает влияние фактор «год», в частности, климатические условия вегетационного периода выращивания.

Плотность – физический показатель технологического качества зерна ячменя, который зависит от его анатомического строения и химического состава различных частей. Так, плотность крахмала составляет 1,48–1,64 г/ см3, белков – 1,25–1,34, жиров – 0,89–0,99, воды – 1,0 г/ см3. Наибольшую плотность имеет эндосперм, а наименьшую – оболочки зерна [13].

Показатель плотности имеет прямую зависимость с твердостью эндосперма (r = 0,57), его массой (r= 0,7) и содержанием белка в зерне ячменя (r= 0,45). Вместе с тем отмечается обратная зависимость параметра плотности от содержания влаги в зерне (r= - 0,65) [21]. В этой связи нужно отметить, что некоторыми авторами не найдена достоверная связь вышеуказанного показателя с содержанием воды и белка в зерне ячменя [15].

При использовании метода сканирующей микроскопии у трех сортов «твердого» и «мягкого» ячменя было определено, что распределение и адгезия крахмальных зерен и белка в эндосперме ячменя выступают определяющими фактороми, влияющими на показатель плотности зерна [20].

Таблица 4

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа по определению влияния факторов «год×генотип» на показатель плотности зерна ячменя

|

Дисперсия |

Сумма квадратов |

Степени свободы |

Средний квадрат |

Вклад факторов, % |

Fф |

F 0,5 |

|

Общая |

11,4 |

287 |

- |

- |

- |

- |

|

Повторений |

0,0 |

3 |

- |

- |

- |

- |

|

Год |

0,2 |

2 |

0,081 |

45,70 |

2,10 |

3,09 |

|

Генотип |

1,4 |

23 |

0,060 |

34,13 |

1,57 |

1,63 |

|

Год и генотип |

1,6 |

46 |

0,036 |

20,17 |

0,93 |

1,48 |

|

Остатка (ошибки) |

8,2 |

213 |

0,038 |

- |

- |

- |

При обработке полученных данных с помощью двухфакторного дисперсионного анализа было выявлено, что показатель плотность зерна ячменя, выращенного в 2010–2012 гг. в Емельяновском районе Красноярского края (табл. 4), в большей степени зависит от года исследований (45,7 %), чуть менее влияют «генотип» и взаимодействие факторов «год×генотип», на долю которых приходится 34,1 и 20,2 % соответственно.

Вместе с тем при использовании трехфакторного дисперсионного анализа было определено (табл. 5), что на показатель плотности зерна ячменя, выращенного в период исследований в Алтайском и Бейском районах Республики Хакасия и Емельяновском районе Красноярского края, наибольшее и равнозначное влияние приходится на долю факторов «год» и «пункт», чуть меньше на их взаимодействие, что составляет 24,9 %. Генотип оказывает довольно слабое влияние, равное 7,0 %.

Таблица 5

Результаты трехфакторного дисперсионного анализа по определению влияния факторов «год×пункт×генотип» на показатель плотности зерна ячменя

|

Дисперсия |

Сумма квадратов |

Степени свободы |

Средний квадрат |

Вклад факторов, % |

Fфакт. |

Fтеор. |

|

Общая |

31,18 |

575 |

- |

- |

- |

- |

|

Повторений |

0,22 |

3 |

- |

- |

- |

- |

|

Год |

0,50 |

1 |

0,50 |

26,75 |

13,68 |

3,94 |

|

Пункт |

0,99 |

2 |

0,49 |

26,44 |

13,52 |

3,09 |

|

Генотип |

3,02 |

23 |

0,13 |

7,02 |

3,59 |

1,63 |

|

Год и пункт |

0,93 |

2 |

0,46 |

24,86 |

12,71 |

3,09 |

|

Год и генотип |

2,95 |

23 |

0,13 |

6,87 |

3,51 |

1,63 |

|

Пункт и генотип |

4,14 |

46 |

0,09 |

4,82 |

2,47 |

1,48 |

|

Год, пункт и генотип |

2,78 |

46 |

0,06 |

3,24 |

1,66 |

1,48 |

|

Остатка |

15,66 |

429 |

0,04 |

- |

- |

- |

Заключение . Таким образом, можно заключить, что изученный показатель «пленчатость зерна» в большей степени определяется годом выращивания, плотность же зерна в равной степени обусловлена годом и пунктом выращивания. Причину низкой доли фактора «генотип» можно объяснить тем, что изучаемые образцы ячменя достаточно близки между собой по значению исследуемых показателей. Кроме того, можно отметить, высокую достоверность долевого участия факторов и их взаимодействия на изменчивость изучаемых показателей, о чем свидетельствуют значения (Fфакт. > Fтеор.), приведенные в таблицах.