Роль гнатотренинга в адаптации пациентов к стоматологическому ортопедическому лечению

Автор: Шемонаев В.И., Машков А.В., Малолеткова А.А., Клаучек С.В.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 1 (41), 2014 года.

Бесплатный доступ

Проблема адаптации пациентов к несъемным зубным протезам многогранна и остается до конца не изученной. Одним из способов улучшения адаптации является использование специальной процедуры гнатотренинга на этапах лечения несъемными зубными протезами, которое предусматривает тренировку периодонтомышечного комплекса.

Периодонто-мышечный комплекс, гнатотренинг, адаптация, несъемные зубные протезы

Короткий адрес: https://sciup.org/142149091

IDR: 142149091 | УДК: 616.314-089.28/29-073.4/8

Текст научной статьи Роль гнатотренинга в адаптации пациентов к стоматологическому ортопедическому лечению

Процесс адаптации к несъемным зубным протезам при относительно сходных морфофункциональных особенностях зубочелюстной системы, характеристик общего и стоматологического статуса пациента и качества самого протеза протекает неоднозначно. На течение адаптации оказывают влияние факторы психофизиологической чувствительности и особенности восприятия жевательным аппаратом окклюзионных нагрузок. Субъективно любая ортопедическая конструкция может восприниматься пациентом как инородное тело и являться источником дискомфорта в полости рта. В литературе, посвященной адаптации пациентов к зубным протезам, значительное место отводится исследованию взаимосвязей между уровнем адаптации и деятельности жевательной мускулатуры. В свою очередь, от силы развиваемой жевательной мускулатуры будут зависеть межокклюзионные взаимоотношения зубов-антагонистов и в конечном итоге жевательная эффективность [1, 2, 5, 6, 10].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

С целью сокращения сроков адаптации к несъемным ортопедическим конструкциям, укрепления периодонта опорных зубов и повышения его выносливости к функциональным нагрузкам разработана методика механической тренировки периодонто-мышечного комплекса. За основу нами был выбран вариант метода гнатотренинга [3]. В нашей модификации жевательная резинка была заменена специально разработанным «Устройством для тренировки периодонто-мышечного комплекса жевательного аппарата» [8].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Тренировка периодонто-мышечного комплекса является неотъемлемой частью стоматологического ортопедического лечения и осуществляется следующим образом. Во второе посещение (на 2–3 день лечения) после временной фиксации провизорных зубных протезов пациенту передают два «периодонта-мускуляр-ных» тренажера и проводят обучение технике и режиму тренировки. В течение двух последующих недель два раза в день пациенту необходимо разместить тренажеры на окклюзионных поверхностях нижних боковых зубов с каждой стороны и кратковременно сжимать зубы в течение 5–7 минут.

Для оценки эффективности предложенной методики были сформированы две однородные группы пациентов. В 1-ю группу вошли 9 мужчин и 11 женщин, во 2-ю группу – 9 мужчин и 9 женщин. 1-я группа, в которой стоматологическое ортопедическое лечение проводили традиционно, была контрольной. Лечение пациентов 2-й группы проводили аналогично 1-й, отличие состояло в том, что пациенты пользовались «периодонто-мускулярным» тренажером. Лечение пациентов всех групп проводилось в шесть посещений в течение 28–30 дней, что соответствует стандартам оказания медицинской помощи при частичном отсутствии зубов (ГОСТ 52600.7 от 28 декабря 2008 г.) и патологии твердых тканей зуба (Протокол ведения больных «Кариес зубов» от 17 октября 2006 г.). Традиционным этапам лечения предшествовало обследование пациентов до начала стоматологических манипуляций. Оценку адаптации к изготавливаемым зубным протезам и контроль эффективности проведенного лечения проводили по результатам исследования следующих показателей: частоты сердечных сокращений, систолического артериального давления, площади окклюзионных контактов и околоконтактных зон, определение положения осей зубов и функционального угла между ними, амплитуды электромиограммы жевательных мышц (ЭМГ) [9], показателей гнатодинамометрии (ГДМ), жеватель- ной эффективности, определение коэффициента дизадаптации (КДА) [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

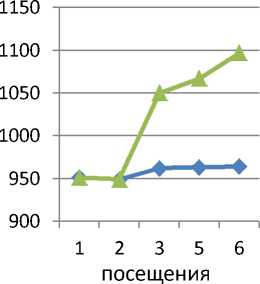

Для иллюстрации оценки функции жевательного звена зубочелюстной системы [7] приводятся значения показателей на функционально доминирующей стороне, как наиболее информативной. Перед началом лечения у пациентов всех клинических групп наблюдалось снижение показателей ЭМГ на 23 % и ГДМ на 14 %, при этом наблюдалась значительная диссиметрия этих показателей. Примерно эти же величины показателей выявились в конце первого посещения. На этапе временной фиксации постоянных несъемных зубных протезов (14-й день лечения) наблюдались увеличения показателей ЭМГ и ГДМ: (963 ± 1,57) мкВ и (200 ± 1,33) Н в 1-й группе, с сохранением тенденции до постоянной фиксации на 28 день лечения (рис. 1).

У пациентов 2-й группы увеличения показателей ЭМГ и ГДМ становятся заметными в третье посещение (7-й день лечения): (1050 ± 1,25) мкВ, (221 ± 1,5) Н, с сохранением тенденции до окончания лечения.

• 1 группа

—*—2 группа

• 1 группа

—*—2 группа

Рис. 1. Динамика функциональных показателей жевательного звена зубочелюстной системы на этапах лечения пациентов двух клинических групп

При этом значения показателей ЭМГ и ГДМ при лечении пациентов с применением гнато-тренинга оказывается выше аналогичных показателей в 1-й клинической группе.

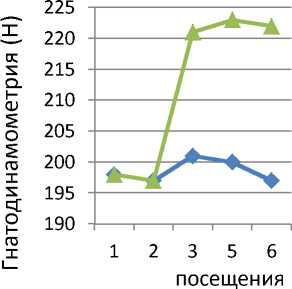

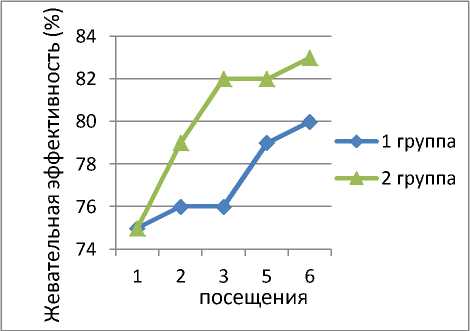

Исследование жевательной эффективности до лечения и в первое посещение показало, что у пациентов всех клинических групп показатели составляют в среднем 76,5 %. Во 2-й группе, где лечение происходило с применением гнатотренинга, наблюдалось незначительное увеличение жевательной эффективности на 2–3 день после временной фиксации провизорных конструкций, при этом выявлялась тенденция к росту данного показателя на 7-й день лечения (рис. 2). На 14-й день лечения после временной фиксации постоянных несъемных зубных протезов отмечается увеличение жевательной эффективности во всех клинических группах, причем в группе, где использовался гнатотренинг, наблюдаются более высокие значения данного показателя – (88 ± 2,61) %. На этапе постоянной фиксации зубных протезов на 28–30-й день лечения жевательная эффективность в группе с традиционным лечением составила (80,2 ± 2,0) %, во 2-й группе – (83 ± 1,9) % соответственно.

Рис. 2. Динамика адаптационного процесса и жевательной эффективности на этапах лечения пациентов двух клинических групп

—*—2 группа

• 1 группа

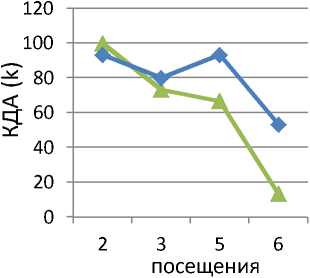

КДА определяли во второе посещение, спустя 2–3 дня пользования пациентами провизорными ортопедическими конструкциями, изготовленными клиническим способом (рис. 2). В этот день показатель во всех клинических группах не имел достоверных отличий и в среднем составлял 93,3. Положительная динамика адаптационного процесса наблюдается с 7-го дня лечения во 2-й клинической группе. Изучение адаптационных изменений после постоянной фиксации несъемных зубных протезов во всех клинических группах показало сходную положительную динамику: в группах, где при лечении применялся гнатотренинг, КДА составлял не более 6,6 и характеризовал наступление успешной адаптации, в группе с «традиционным» лечением КДА составил 33,3 ± 1,66, что говорит лишь о положительной динамике адаптационного процесса. Как показывают полученные нами результаты, наилучшие показатели течения адаптационного процесса выявлены у пациентов 2-й исследуемой группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, применение гнатотренинга на этапах лечения пациентов с частичным отсутствием зубов и патологией твердых тканей зубов несъемными зубными протезами приводит к сокращению периода адаптации и обеспечивает более стабильное и полноценное восстановление физиологических параметров жевательного звена ЗЧС. Следовательно, разра-ботаннная тактика лечения пациентов позволяет оптимизировать процесс адаптации и поэтому может быть включена в протокол стоматологического лечения и профилактики.

Список литературы Роль гнатотренинга в адаптации пациентов к стоматологическому ортопедическому лечению

- Клаучек С.В., Шемонаев В.И., Моторкина Т.В. и др.//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. -2011. -№ 1. -С. 29-31.

- Коннов В.В., Лепилин А.В., Листопадов М.А. и др.//Саратовский научно-медицинский журнал. -2010. -Т. 6, № 3. -С. 611-614.

- Логинова Н.К.//Институт стоматологии. -2004. -№ 4. -С. 46-48.

- Малолеткова А.А., Шемонаев В.И., Клаучек С.В.//Вестник ВолГУ. -2013. -№ 1 (45). -С. 133-131.

- Михальченко Д.В., Михальченко А.В., Порошин А.В.//Фундаментальные исследования. -2013. -№ 3-2. -С. 342-345.

- Трезубов В.В., Сапронова О.Н., Кусевицкий Л.Я.//Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. -2011. -Т. 15. № 16-1 (111). -С. 192-191.

- ЦИРКАДИАННАЯ ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕВАТЕЛЬНОГО ЗВЕНА ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА В СВЯЗИ С ЕГО ХРОНОТИПОМ/Шемонаев В.И., Машков А.В.//Тихоокеанский мед. журнал. -2013. -№ 1. -С. 34-37.

- Шемонаев В.И., Клаучек С.В., Машков А.В., Малолеткова А.А., Клиточенко Г.В. Устройство для тренировки периодонто-мышечного комплекса жевательного аппарата/Патент на полезную модель РФ № 119601, 13.01.2011.

- Durso F.T., Geldbach K.M., Corballis P.//Hum. Factors. -2012. -Vol. 54, № 1. -P. 60-69.

- Herring, S.W.//Arch. Oral. Biol. -2001. -Vol. 52, № 4. -P. 296-299.