Роль государства в процессе противодействия оппортунистическому поведению при инновационной деятельности

Автор: Локтева А.О.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Статья в выпуске: 12-1 (18), 2016 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена исследованию оппортунистического поведения экономических агентов при инновационной деятельности и роли государства в этом процессе.

Оппортунистическое поведение, инновации, государство

Короткий адрес: https://sciup.org/140267843

IDR: 140267843

Текст научной статьи Роль государства в процессе противодействия оппортунистическому поведению при инновационной деятельности

Различия в экономическом развитии автоматически провоцируют возникновение социальных факторов институционального риска, таких как неблагоприятный социальный климат, вызываемый ростом уровня безработицы, снижение уровня и качества жизни, низкий уровень образования (и, как следствие, квалификации), демографические проблемы. Очевидно, 1

что реализация институционального риска ведет к снижению доверия и опасениям экономического субъекта о возникновении различного рода потерь при ведении хозяйственной деятельности, что пагубно сказывается на любой инвестиционной и инновационной деятельности. В условиях сложившейся конъюнктуры инновационная активность - это необходимое условие деятельности всех экономических агентов.

Недостаток эффективных институтов, на которые возложена функция регламентации инновационной деятельности экономических субъектов, соответственно ведет к росту рисков инновационной деятельности, что снижает стимулы к ее осуществлению.

Наибольший потенциал снижения результативности несет в себе проблема - оппортунистическое поведение участников. С одной стороны, основой такого поведения является ограниченная рациональность, с другой - исторически обусловленные и укоренившиеся в культуре и деловой практике механизмы извлечения экономической ренты из участия в соглашениях.

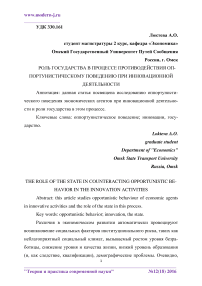

Экономический оппортунизм создает проблему поведенческой неопределенности, неблагоприятного отбора участников и рыночных стратегий, возникновения риска безответственного и недобросовестного исполнения соглашений и в итоге блокирует возможность эффективной хозяйственной деятельности (рис. 1) [1].

Рисунок 1- Оппортунизм как результат работы механизма психологических компенсаций

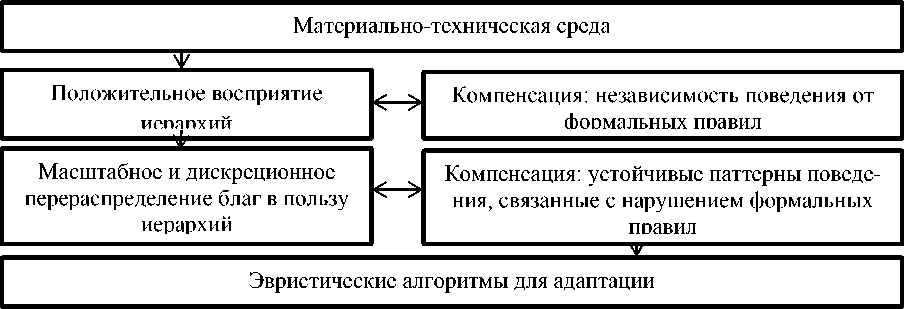

Низкий уровень взаимного доверия сторон и негативные ожидания, связанные с высокой вероятностью коварства контрагентов, приводят к тому, что оппортунизм становится самым эффективным вариантом поведения, создавая экономическую ловушку (рис. 2) [1].

Рисунок 2 - Экономическая ловушка оппортунистического поведения

Инновационная деятельность повышает требования к качественному исполнению контактов в отношениях поставщиков и заказчиков. В таблице 1 приведены проявления проблемы оппортунизма у заказчика и у фирм-поставщиков. Примеры оппортунистического поведения дифференцируются также по их принадлежности к внутренней (эндогенный оппортунизм) или к внешней среде организации (экзогенный оппортунизм).

Таблица 1- Проблема оппортунизма и его проявления для заказчика и поставщика

|

Экзогенный (внешний по отношению к субъекту) |

Эндогенный (сотрудников) |

|

|

Предконтракт-ный оппорту низм для заказчика |

– подкуп сотрудников; – предоставление недостоверной информации в заявке об участнике; – предоставление недостоверной информации в заявке о поставляемой продукции; – искусственное занижение цены контракта во время аукциона, демпинг и пр. |

– отсутствие фактического исследования рынка при обосновании потребностей и цены контракта; – недостаточный анализ качественных характеристик закупаемой продукции; – отсутствие внимания при подготовке контракта; – оказание технических услуг отдельным участникам; – помощь в целях победы определенной |

|

фирмы и пр. |

||

|

Постконтрактный оппорту низм для заказчика |

– подкуп сотрудников; – поставка продукции более низкого качества или несоответствующей контракту и пр. |

– приемка некачественной продукции; – приемка продукции иной, чем по контракту и пр. |

|

Предконтракт-ный оппорту низм для поставщика |

– коррупция и вымогательство со стороны представителей заказчика; – создание заказчиком преимущественных условий конкурентам; – невыполнение заказчиком обязательных процедур во время закупок; – подкуп сотрудников и их фиктивное участие в закупочных процедурах и пр. |

– невнимательное прочтение условий документации по торгам; – невнимательное отношение к условиям контракта; – неготовность к своевременным финансовым перечислениям или предоставлению обеспечения; – отсутствие поиска более выгодных фирме эквивалентов для поставки и пр. |

|

Постконтрактный оппорту низм для поставщика |

– предложения изменить существенные условия во время исполнения контракта; – несвоевременная оплата по контракту заказчиком – несвоевременная оплата по субподряду и пр. |

– заключение и выполнение устных дополнительных соглашений с заказчиком (и генподрядчиком), в т. ч. без ведома руководителей и собственников предприятия; – саботирование «авральных» работ; – отлынивание и невнимательное отно шение к условиям контракта и пр. |

Степень влияния оппортунизма на результативность весьма велика, а его проявление всесторонне. У каждой группы участников контрактных отношений своё представление об эффективности трансакций и свой набор стимулов. Несоответствие стимулов поставщика целям приводит к возникновению проблемы морального риска (риска безответственности), который при прочих равных условиях выражается в сокращении индивидуальных трудозатрат до допустимо возможных.

Экономическое развитие основано на использовании инноваций, что сопряжено с высоким риском и порождает степень неопределенности и склонность к оппортунистическому поведению экономических агентов.

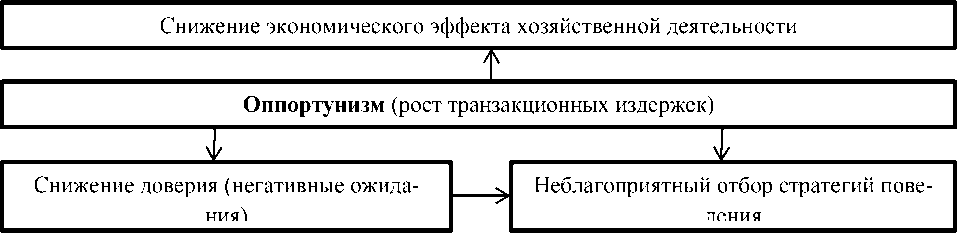

Жизненный цикл инновации является важным фактором. Это совокупность этапов от момента возникновения идеи до снятия с производства продукта, реализованного на ее основе. Риски, возникающие в результате действия институциональных факторов, влияют очень дифференцированно в зависимости от стадии инновационного процесса. Схематическая модель влияния рисков, возникающих в результате неэффективной работы государственных институтов, на результаты инновационного процесса представлена ниже (рис. 3). Как видно из рис.3, институциональный риск очень негативно влияет на начальной стадии создания и выведения инновации на рынок. Российская специфика такова, что на данном этапе крайне сильно негативное воздействие административно-правовых факторов, а именно отсутствие эффективного законодательного регулирования инновационной деятельности как в области защиты интеллектуальной собственности, так и (что более актуально на начальной стадии) налогового регулирования в части льгот и субсидий. Очень высока информационная неопределенность прав и обязанностей сторон, участвующих в инновационном процессе. Все вышеперечисленные факторы не способствуют развитию инновационного процесса и ликвидируют любые попытки инновационной деятельности [2].

Рисунок 3 - Уровень институционального риска на различных стадиях жизненного цикла инноваций [3]

Не менее важные факторы институционального риска – экономические. Их влияние на инновационный процесс наиболее сильно проявляется на стадии вывода инноваций на рынок. Коммерциализация инноваций – наиболее слабая сторона российской экономики. Почти отсутствуют профессиональные компании венчурного типа, имеющие опыт внедрения инновационных продуктов, формирующие спрос на данные продукты, продвигающие их прежде всего в производство и промышленность. Другой проблемой является отсутствие стимулов у отечественных производителей внедрять инновационные технологии, и причин здесь несколько: и устаревшие основные фонды, которые уже не восстановить никакими инновациями, и монопольное положение многих производителей, которое, как известно, не стимулирует инновации, и относительно дешевая рабочая сила, что не способствует повышению производительности труда за счет внедрения инноваций, и т. д.

Очень сильно влияние социальных факторов на возникновение институционального риска на стадии выведения инновационного продукта на рынок. Эти факторы оказывают существенное влияние на то, как инновационный продукт будет воспринят потребителями. На этапе выведения на рынок стоимость инновационных продуктов, как правило, бывает завышена с учетом высоких затрат на их разработку и воплощение. В результате подавляющая часть населения вынуждена приспосабливаться к поддержанию стабильного существования, а не к действительно качественному уровню жизни, который определяется уровнем инноваций на душу населения. Низкий уровень доходов занятого населения также не способствует повышению образовательного и квалификационного уровня работников, что в свою очередь препятствует положительному восприятию инноваций как отдельным работником, так и обществом в целом.

На этапе стабилизации происходит серьезное снижение институционального риска. Это связано со снижением степени информационной неопределенности, так как становятся понятны многие административноправовые аспекты. На данном этапе потенциальные потребители уже достаточно информированы об основных преимуществах инновационного продукта, что в конечном итоге нивелирует негативное влияние факторов социального характера. В силу новизны продукта и отсутствия негативной информации со стороны экспертов, специалистов, в том числе разочаро- вавшихся потребителей, на данном этапе объем продаж практически не подвержен негативному влиянию рыночной конъюнктуры.

К концу жизненного цикла инновационного продукта снова возрастает негативное влияние факторов институционального риска. Становятся очевидны не только положительные, но отрицательные свойства инновационного продукта. Это могут быть свойства как экономического, так и экологического, социального характера.

Вместе с тем необходимо упомянуть два аспекта, препятствующих активизации инновационной деятельности посредством контрактной системы. Во-первых, с точки зрения формирования отрицательных стимулов может потребоваться внесение в Кодекс об административных правонарушениях соответствующей меры наказания, что весьма проблематично ввиду отсутствия определения инновационной продукции на уровне федерального закона. Во-вторых, закон о контрактной системе по-прежнему переоценивает роль отрицательных стимулов при фактическом отсутствии положительных.

Задачей государства является создание и обеспечение механизмов снижения степени институциональных рисков, правовой защиты инноваций, прежде всего на начальных этапах. Основной задачей государства является реализация механизмов, гарантирующих минимизацию рисков на всех этапах инновационного процесса. Необходимыми механизмами мотивирования реального участия всех заинтересованных сторон в обеспечении задачи инновационной модернизации должны стать основополагающие принципы баланса интересов, обоюдной эффективности, эквивалентности, рационального поведения, дифференциации. Баланс интересов – необходимое условие любого взаимодействия, когда интересы агентов не противоречат друг другу, и здесь важную роль играет полнота охвата интересов всех сторон, единство норм, целей и ценностей участников, а также «пра- вил игры». Принцип обоюдной эффективности важен с той точки зрения, что участие всех сторон должно быть взаимовыгодным с точки зрения как распределения ответственности, так и результата. Эквивалентность обмена (особо это касается инновационного продукта) имеет очень сложный механизм в связи с тем, что агенты предоставляют неравноценные ресурсы. Наиболее значимым нам видится принцип рационального поведения агентов, когда в процессе взаимодействия участники стремятся уменьшить свои затраты, т. е. максимизировать выгоду. Сотрудничество бизнес-структур, государственных и муниципальных органов управления может быть организовано как межсекторное партнерство. Это позволит обеспечить мощный положительный эффект от использования разных ресурсов, с возможностью получения выгоды каждой из сторон. Реализация такого партнерства будет способствовать позитивным изменениям в целом для общества, что даст мощный импульс к развитию инноваций. Главная функция государственных институтов – направлять и координировать деятельность хозяйствующих субъектов, обеспечивать определенность и снижать риски. Однако при неэффективной организации и управлении институты нередко сами провоцируют возникновение рисков, что очень характерно для российской экономики. В здоровой социально-экономической системе административно-правовые механизмы должны легализовывать практику поведения экономических субъектов, доказавшую свою целесообразность. Но в современной России данный механизм настолько неэффективен, что имеет обратное воздействие в виде деформаций организационно-правовой структуры, приводящих к возникновению неэффективных ограничений и неопределенности социально-экономической конъюнктуры, изменчивости и непрозрачности законодательства, низкому уровню правовой и информационной защиты бизнеса. Если говорить об административно- правовых рисках, то налицо факты взяточничества, превышения долж- ностных и служебных полномочий, прямого попустительства российских чиновников[5, с. 58].

Основные мероприятия в области повышения прозрачности институциональной среды направлены на: - обеспечение реального равенства всех хозяйствующих субъектов перед законом; недопустимость избирательного применения правовых норм; - дальнейшее укрепление института рыночной конкуренции; - недопущение аффилированности отдельных государственных служащих и крупных корпораций; - активное стимулирование государством инновационной деятельности; - активная роль государства в развитии инфраструктуры (дороги, коммуникации и др.).

Можно увидеть смешение двух типов проблем: экономических, связанных с технологическими особенностями функционирования системы, и этических, оказывающих влияние на стандарты поведения и институционализацию неформальных правил. Оппортунизм - проблема господствующей общественной идеологии и культуры, без развития которых ожидания повышения эффективности, равно как и стимулирования инноваций, могут оказаться напрасными. Деструктивные неформальные нормы поведения, информационная асимметрия и неполнота контрактов приводят к значительному росту транзакционных издержек и ухудшению результатов деятельности. Добросовестность взаимодействия заказчика и поставщика при этом может обеспечиваться неотвратимостью наказания, ростом уровня доверия в обществе, снижением популярности оппортунистического поведения, ростом продолжительности отношений по контракту, а также наличием положительных стимулов к выполнению соглашений [6, с. 60]. В частности, интересы противоположных групп агентов позволяют сближать финансовые меры стимулирующего характера. Для заказчика речь может идти о премиях за достигнутую экономию, равно как для представителей участвующих фирм – за полученный выигрыш относительно средних рыночных цен или цен аналогичных контрактов.

Следует также отметить, что устойчивое повышение роли государства в инновационной деятельности – это объективный процесс с долгосрочными перспективами, так как внедрение инноваций и непрерывная инновационная деятельность невыгодны частному сектору, особенно в переходных экономиках с коротким горизонтом планирования. Необходимы дополнительные институциональные стимулы, предоставить которые рынок не в состоянии. А поскольку мы имеем дело с недостаточно развитыми рынками (финансовыми, товарными, иных факторов производства), то необходимого эффекта не дает и исключительное использование механизмов «мягкого» косвенного регулирования, ориентированных преимущественно на создание удобной для инноваций институциональной среды, поскольку механизмы мотивации, заложенные в косвенных методах, не срабатывают. Можно предположить, что будущее за активным государственным регулированием научно-технической и инновационной сфер посредством комбинирования прямых и косвенных методов.

-

1. Абрамова М. И., Манахов С. В. Mесто инноваций в стратегических приоритетах развития России // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2016. – № 4 (84). – С. 76–85.

-

2. Агабеков С. И. Создаются ли в России инновации? // Экономический журнал. – 2015. – № 25. – С. 9–20.

-

3. Склярова В. В. Особенности оценки и управления инновационными рисками // Финансы и Кредит. – 2015. – № 13 (445). – С. 72–79.

-

4. Рец В. В. Актуальные проблемы налогообложения инновационной деятельности на современном этапе // Известия РЭУ им. Г. В. Плеханова : электрон. журн. – 2016. – № 4 (14). – URL:

-

5. Мельников В. В. Содержание научно-технической и инновационной политики государства при построении национальной инновационной системы // TERRA ECONOMICUS. – 2015. – Т. 10. – № 4. – С. 47–61.

-

6. Шмаков А. В. Стремление к справедливому сотрудничеству как мотив экономического поведения // TERRA ECONOMICUS. – 2016. – Т. 8. – № 4. – С. 57–61.

Список литературы Роль государства в процессе противодействия оппортунистическому поведению при инновационной деятельности

- Абрамова М. И., Манахов С. В. Mесто инноваций в стратегических приоритетах развития России//МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА . -2014. -№ 4 (84). -С. 76-85.

- Агабеков С. И. Создаются ли в России инновации?//Экономический журнал. -2015. -№ 25. -С. 9-20.

- Склярова В. В. Особенности оценки и управления инновационными рисками//Финансы и Кредит. -2015. -№ 13 (445). -С. 72-79.

- Рец В. В. Актуальные проблемы налогообложения инновационной деятельности на современном этапе//Известия РЭУ им. Г. В. Плеханова: электрон. журн. -2016. -№ 4 (14). -URL: http://old.rea.ru/UserFiles/Izvestija/%D0%A0%D0%95%D0%A6.pdf

- Мельников В. В. Содержание научно-технической и инновационной политики государства при построении национальной инновационной системы//TERRA ECONOMICUS. -2015. -Т. 10. -№ 4. -С. 47-61.

- Шмаков А. В. Стремление к справедливому сотрудничеству как мотив экономического поведения//TERRA ECONOMICUS. -2016. -Т. 8. -№ 4. -С. 57-61