Роль государственно-частного партнерства в реализации стратегий развития юга России

Автор: Никитаева Анастасия Юрьевна, Маслюкова Елена Васильевна, Подгайнов Денис Викторович

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 3 т.7, 2019 года.

Бесплатный доступ

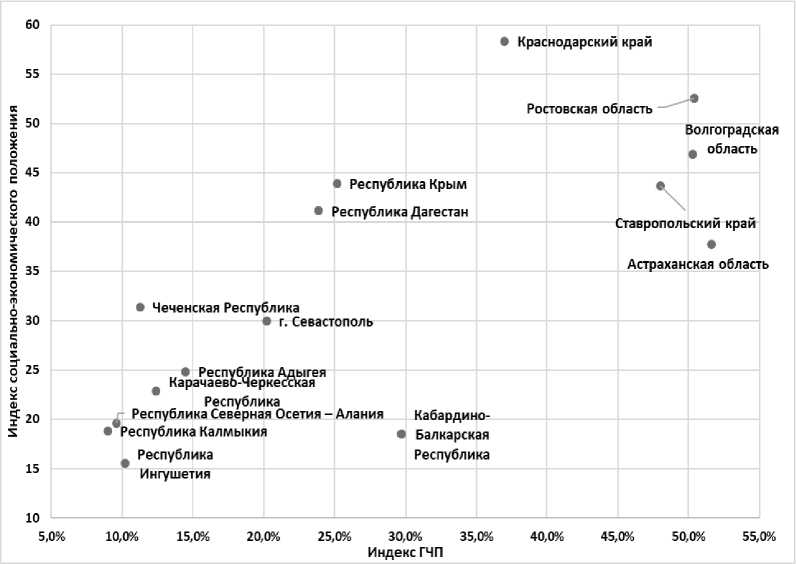

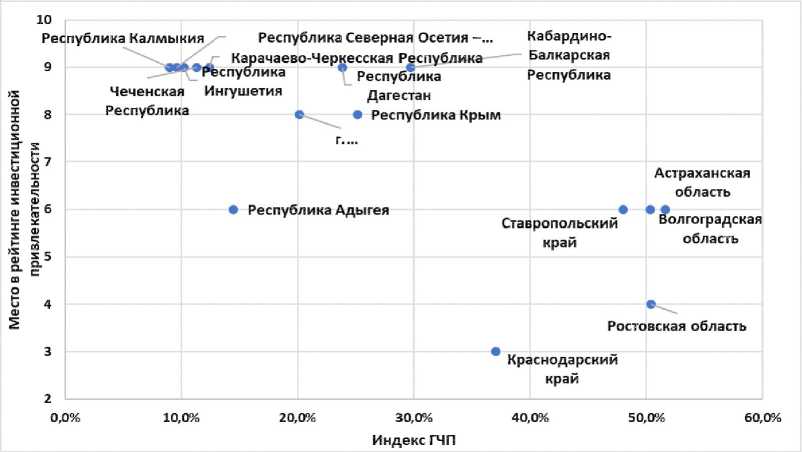

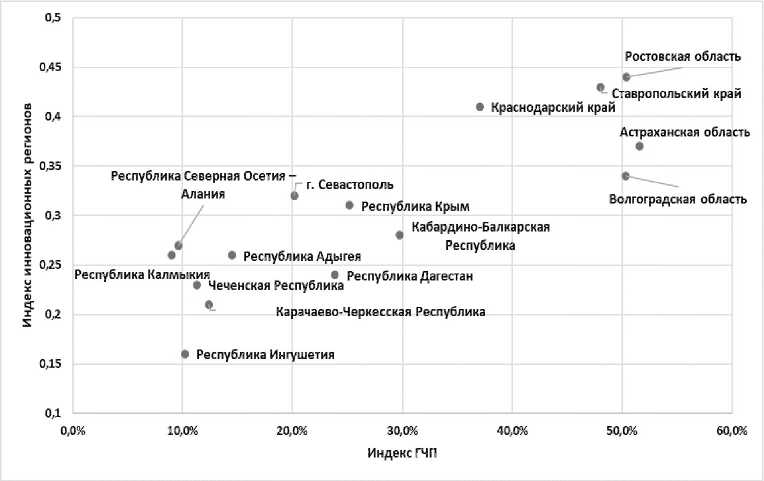

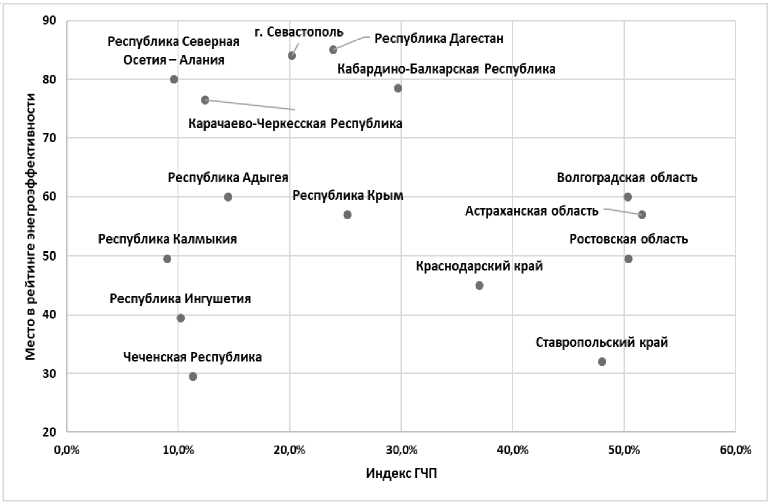

Цель данной статьи состоит в исследовании роли государственно-частного партнерства (ГЧП) в реализации стратегических приоритетов развития регионов Юга России. ГЧП в настоящее время является одним из приоритетных механизмов, позволяющих развивать региональную инфраструктуру, модернизировать промышленность, эффективно формировать «умную» цифровую среду, улучшать социальные объекты и жилищно-коммунальное хозяйство. С учетом этого предложен подход к анализу взаимосвязи уровня развития ГЧП в регионах Юга России с ключевыми стратегическими векторами развития путем выявления взаимосвязи между интегральными показателями, характеризующими уровень социально-экономического развития регионов, инвестиционной и инновационной привлекательности, цифровизации и энергоэффективности соответствующих регионов Юга России и индексом развития ГЧП. Графическое представление регионов Юга России в пространстве соответствующих интегральных показателей позволило выявить, что более высокие конкурентные позиции обеспечиваются в следующих регионах-лидерах Юга России: Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области. Проведенный анализ дал возможность выявить межрегиональные разрывы в исследуемом периоде по уровню инвестиционной привлекательности, инновационности, энергоэффективности и цифровизации регионов Юга России. При этом определено, что по уровню социально-экономического положения и уровню развития ГЧП наблюдается более высокий уровень регионального «расслоения». Исследование показало высокий уровень взаимосвязи стратегического развития регионов Юга России и уровня развития ГЧП. В соответствии с этим предложены рекомендации по совершенствованию институциональных условий и управленческого инструментария активизации государственно-частного сотрудничества.

Государственно-частное партнерство, юг России, стратегическое развитие, ресурсное обеспечение, интегральные показатели развития

Короткий адрес: https://sciup.org/149131355

IDR: 149131355 | УДК: 332 | DOI: 10.15688/re.volsu.2019.3.10

Текст научной статьи Роль государственно-частного партнерства в реализации стратегий развития юга России

DOI:

Цитирование. Никитаева А. Ю., Маслюкова Е. В., Подгайнов Д. В., 2019. Роль государственно-частного партнерства в реализации стратегий развития Юга России // Региональная экономика. Юг России. Т. 7, № 3. С. 94–106. DOI:

Постановка проблемы

В последние годы в российской экономике достаточно явно проявляется противоречие между амбициозными целевыми установками в сфере социально-экономического и научно-технологического развития отечественной хозяйственной системы, с одной стороны, и недостаточными темпами экономического роста и инновационнотехнологической модернизации, ограничивающими возможность достижения запланированных индикаторов результативности, с другой. При этом и уровень, и темпы социально-экономического развития существенно варьируются в разных регионах страны, что обусловлено как базовым уровнем потенциала территорий, на основе которого строились долгосрочные плановые разработки, так и качеством регионального страте-гирования, управленческих решений региональных органов власти [Ильина и др., 2015], эффективностью задействованных для выполнения стратегий механизмов. В этой связи целесообразно локализовать рассмотрение вопросов, связанных с формированием действенных механиз- мов стратегического развития, на мезоуровне. В данной работе в качестве такого уровня предлагается рассматривать южно-российский макрорегион.

Как показывают исследования, несмотря на наличие комплекса стратегических документов, задающих целевые векторы и индикаторы социально-экономического развития регионов Юга России (включая Стратегию социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 г. [Стратегия социально-экономического развития ... , 2011], Стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г. [Стратегия социально-экономического развития ... , 2010] и аналогичные стратегии субъектов РФ, входящих в указанные округа), на практике реализацию получил инерционный, а не инновационный сценарий в Южном федеральном округе [Сущий, 2019]; не достигается ряд показателей оптимального сценария в Северо-Кавказском федеральном округе [Тарасов, 2016]. Это связано как с возникновением целого комплекса внешних факторов (антироссийская санкционная полити- ка, умeньшение цен на углеводороды и т. д.), так и с недостаточной реализацией потенциала и стратегических конкурентных преимуществ регионов Юга России. В условиях сокращения доступного ресурсного обеспечения стратегического развития, которое является определяющим фактором практической реализации заложенных в стратегии мероприятий, требуется сконцентрировать внимание на тех механизмах, которые позволяют, во-первых, аккумулировать необходимые ресурсы с использованием потенциала государства и частного сектора, во-вторых, эффективно использовать привлеченные ресурсы для стратегического развития регионов Юга России. В данном случае одним из ключевых является механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), что актуализирует изучение роли ГЧП в стратегическом развитии исследуемого макрорегиона.

Теоретико-концептуальная платформа и прикладные аспекты использования потенциала ГЧП в региональном развитии

ГЧП в современных условиях является одним из приоритетных механизмов, позволяющих развивать региональную инфраструктуру, модернизировать промышленность, в частности, территориально-локализованные теплоэнергетические системы, эффективно формировать цифровую среду, улучшать социальные объекты и жилищно-коммунальное хозяйство. Высокие возможности ГЧП определяются интеграцией активов государства с потенциалом частного сектора, что позволяет добиться синергетического эффекта за счет эффективного управления активами при соблюдении интересов всех заинтересованных сторон [Матвеева, Никитаева, Рощина, 2008].

Современные исследования в области развития государственно-частного партнерства базируются на постулате о целесообразности использования преимуществ различных секторов для решения приоритетных социально-экономических задач и идее, согласно которой в современном взаимосвязанном мире ни один субъект не может обеспечить максимальную социальную выгоду в одиночку [Creating New Models ... , 2014]. В настоящее время теоретическая платформа ГЧП предполагает переосмысление традиционной роли государства в разработке, финансировании и осуществлении политик, программ и проектов. При этом речь идет не об устранении с поля действий государства как актора при активизации ГЧП, а об укреплении, совершенствовании и модернизации потенциала государственных партнеров. ГЧП определяется в этом случае как инициативы, в рамках которых государство не только сохраняет за собой ключевые роли по надзору, обеспечению стимулов и формированию нормативно-правовой базы для предоставления качественных товаров и услуг, но и определяет новые возможности и механизмы совместного управления с частным сектором в целях оптимизации результатов, воздействия и устойчивости. Также меняется и роль частных партнеров, в первую очередь с точки зрения понимания и признания важности потенциального вклада бизнеса в решение социальных проблем и вопросов устойчивого развития при сохранении деловой направленности и ориентации на прибыль [Creating New Models ... , 2014].

Установление партнерских отношений между субъектами государственного и частного секторов является общемировой тенденцией, наиболее ярко проявляющейся при создании объектов инфраструктуры (включая дороги, больницы, школы, электростанции, системы теплоснабжения и водоотведения, мосты, тоннели, объекты водоочистки и водоотведения, системы легкорельсового транспорта, суды, музеи и т. д.) [Ng, Wong J., Wong K., 2013], для роста эффективности инфраструктурного комплекса [Cui, Liu, Hope, Wang, 2018].

ГЧП сегодня активно используются более чем 134 развивающимися странами, обеспечивая порядка 15–20 % от общего объема инвестиций в инфраструктуру. И хотя между правительствами и деловыми кругами существует консенсус в отношении важности инфраструктуры для растущей экономики и развивающегося общества, мир в среднем продолжает недо-инвестировать инфраструктурный комплекс. Ожидается, что к 2040 г. мировые инвестиции в инфраструктуру составят 79 трлн долл., тогда как фактическая потребность в таких инвестициях приближается к 97 трлн долларов. Для преодоления образующегося разрыва среднегодовые глобальные инвестиции в инфраструктуру должны увеличиваться примерно на 23 % в год. Одним из ключевых императивов успешного инфраструктурного развития в рассматриваемом контексте является ГЧП [The Global Risks Report, 2019].

Наряду с традиционным инфраструктурным сегментом существуют значительные пер- спективы и уже имеющийся позитивный опыт использования ГЧП для формирования инфраструктуры «умных» городов, являющихся неотъемлемым элементом цифровой экономики [Cities and the Fourth Industrial Revolution, 2018], разработки и реализации успешных экспортных стратегий [Devlin, Moguillansky, 2011], борьбы с климатическими изменениями [Buso, Stenger, 2018], проведения крупномасштабных научных исследований [Mazzucato, 2013], инновационном экосистемном развитии космической отрасли [Mazzucato, Robinson, 2018], развитии телекоммуникационной сферы [Howell, Sadowski, 2018], активизации формирования индустрии нанотехнологий [Zingg, Fischer, 2019]. Основная логика разработки ГЧП заключается в том, что наиболее важные вопросы развития должны анализироваться совместно правительствами, государственными учреждениями и деловыми кругами и решаться на основе взаимодополняющего подхода и долгосрочного общего видения [Creating New Models ... , 2014].

Позитивные эффекты использования ГЧП потенциально существуют практически во всех региональных подсистемах. Согласно результатам исследований Deloitte, несмотря на сложные экономические условия, в которых функционирует ГЧП, уровень активности в данной отрасли во всем мире остается стабильным, что свидетельствует о силе модели государственно-частного партнерства и огромном проникновении, которое соответствующий механизм получил за последние 20 лет [The Global PPP Market Report, 2012]. ГЧП предоставляет уникальные инвестиционные возможности по сравнению с обычными инвестициями за счет общего снижения рисков частных партнеров. В отсутствие государственного участия неэффективность рынка, особенно в инфраструктурном секторе, может сдерживать участие частного сектора из-за высоких затрат жизненного цикла и нормативных препятствий [Трудовой потенциал ... , 2019].

За счет привлечения частного финансирования в рамках проектов ГЧП государство получает возможность реализовать проекты, которые в противном случае не были реализованы, в первую очередь из-за ресурсных ограничений. Пример – нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», обеспечивающая, в частности, 99 % выработки электроэнергии Астраханской области и 63 % – Краснодарского края. В период с 2011 г. компанией на Юге России по условиям «Договора о предоставлении мощности на оптовый рынок электро- энергии и мощности», обеспечивающего возврат инвестиций в строительство современных теплоэлектростанций, введены в действие объекты общей мощностью 949 МВт [Официальный сайт компании ЛУКОЙЛ, 2019].

В случае использования механизма ГЧП правительство может полагаться на предпринимательский опыт частного сектора в эффективном управлении государственными активами, а частный сектор получает возможность уменьшить проблему недоинвестирования из-за снижения информационной асимметрии благодаря активному вмешательству правительства (как в части уменьшения регулятивных барьеров, так и в области сокращения риска спроса на этапе реализации проекта) [Chauhan, Marisetty, 2019]. Более того, концентрация ответственности за активы у частного партнера на протяжении всего периода жизненного цикла данных активов, является важным стимулом для бизнеса минимизировать издержки, повышать производительность и эффективность, внедрять инновации и повышать качество услуг [Siemiatycki, Farooqi, 2012, Cheung, Chan, Kajewski, 2010].

По мере того как цифровые технологии Четвертой промышленной революции продолжают стимулировать изменения во всех секторах глобальной экономики, по оценкам экспертов, в настоящее время наступает уникальный момент для создания более инклюзивного, инновационного и жизнеспособного общества. Центральное место в этом изменении занимает использование данных, несущее одновременно огромные благоприятные возможности и опасные и нежелательные результаты. Как отмечают специалисты, при совместном использовании, увязке и объединении данных между секторальными и институциональными границами возникает эффект мультипликатора. Решающая роль при этом для обеспечения доверия и инновационного развития в условиях цифровой экономики и новой индустриальной революции принадлежит государственно-частному партнерству [Data Collaboration ... , 2019].

Однако потенциальные возможности и практическое воплощение могут существенно различаться. В этой связи представляется важным исследование роли государственно-частного партнерства в стратегическом развитии непосредственного южно-российского макрорегиона. При этом следует принимать во внимание тот факт, что на региональном уровне при разработке стратегических документов в качестве ре- зультативных закладывается ряд разнообразных показателей [Ильина и др., 2015], тогда как основные стратегические направления развития часто являются сходными и взаимосопряжен-ными. С учетом этого в данной работе анализируется связь уровня развития государственно-частного партнерства с ключевыми стратегическими векторами, зафиксированными на федеральном и региональном уровнях и охватывающими общее социально-экономическое положение регионов Юга России, инвестиционную и инновационную привлекательность субъектов РФ, цифровизацию и энергоэффективность. Последний фактор исследуется, так как играет важную роль в ресурсном обеспечении стратегий регионального развития через, с одной стороны, экономию ресурсов, с другой – повышение эффективности деятельности экономических акторов.

Взаимосвязь ГЧП и реализации стратегических приоритетов развития регионов Юга России

Для комплексной оценки регионального развития широко применяются технологии рейтинговой (интегральной) оценки, которые позволяют не только проводить ретроспективное сравнение, но и выявлять существенные отклонения от запланированных векторов стратегического развития и оценивать последствия реализуемых региональных стратегий. С учетом этого представляется целесообразным проводить анализ взаимосвязи уровня развития ГЧП с интегральными характеристиками регионального развития территорий Юга России.

В качестве статистической базы исследования были рассмотрены следующие интегральные показатели (за 2017 г.).

Рейтинг регионов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства, основанный на определении комплексного показателя «уровень развития государственно-частного партнерства», объединяющего в себе «три составляющие: нормативно-правовое обеспечение сферы ГЧП, опыт реализации проектов ГЧП, включающий устойчивый рост количества ГЧП-проектов и их сопровождение, а также развитость институциональной среды, которая оценивается в соответствии с запуском комплексных программ по созданию условий для развития ГЧП и формированием профессиональных проектных команд» [Рейтинг регионов РФ ... , 2017].

Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ РИА. Рейтинг рассчитывается на основе агрегированного показателя, включающего в себя четыре группы индикаторов: показатели масштаба и эффективности экономики, а также показатели бюджетной и социальной сферы.

Рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ, для расчета которого Национальным рейтинговым агентством используется 55 показателей. В результате регионам присваивается значение по девятибалльной шкале, где IC1 – высокая инвестиционная привлекательность, IC9 – умеренная инвестиционная привлекательность.

Комплексный показатель, на основе которого строится рейтинг инновационных регионов России, представленный Ассоциацией инновационных регионов России, включает в себя 29 индикаторов.

Региональный рейтинг энергоэффективности. В основе расчета рейтинга энергоэффективности субъектов РФ Министерства энергетики лежит процедура усреднения позиции региона в ранжированных списках по значению пяти индикаторов показателей, характеризующих уровень «реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе и ЖКХ» [Государственный доклад ... , 2018].

Индекс цифровизации субъектов РФ рассчитывается по 100-балльной шкале, где оценка в 100 баллов означает, что «по данным из открытых источников, факты о цифровизации регионов соответствуют государственным стратегическим подходам и мировым тенденциям в развитии цифровых технологий и проектов, связанных с ними, имеют осязаемые действия со стороны релевантных участников рынка (например, государства, бизнеса или других организаций) и имеют положительные финансовые, социально-экономические и бизнес-эффекты» [Индекс «Цифровая Россия», 2018].

Для оценки степени «расслоения» регионов Юга России по рассматриваемым показателям рассмотрим показатели вариации (см. табл. 1).

Лидерами среди регионов Юга России по уровню развития ГЧП в исследуемом периоде являлись Астраханская и Ростовская области. Краснодарский край лидирует в рейтинге социальноэкономического положения, а также занимает наибольший уровень инвестиционной привлекательности. В рейтинге инновационных регионов наилучшие конкурентные позиции у Ростовской области и Ставропольского края. Наибольшее значение индекса цифровизации у Ростовской области.

Анализ показателей «расслоения» регионов Юга России показывает, что межрегиональные разрывы в исследуемом периоде по уровню инвестиционной привлекательности, инновационности, энергоэффективности и цифровизации составляют порядка 2–3 раз, однако по уровню социально-экономического положения и уровню развития ГЧП наблюдается более высокий уровень «расслоения»: так, разрыв между регионом-лидером (Астраханская область) и регионом-аутсайдером (Республика Калмыкия) по уровню развития ГЧП достигает 5,73.

Для более детального анализа представим положение регионов Юга России в пространстве соответствующих интегральных показателей (см. рис. 1–5).

Анализ распределения регионов Юга России в пространстве Индекса ГЧП и основных интегральных показателей, характеризующих уровень развития регионов Юга России, свидетельствует о наличии взаимосвязи между рассматриваемыми показателями. Данное предположение подтверждается значениями коэффициентов ранговой корреляции Спирмена между рассматриваемыми интегральными показателями (табл. 2).

Оценка степени «расслоения» регионов Юга России по интегральным показателям развития

Таблица 1

|

Регион |

Индекс ГЧП |

Индекс социально-экономического положения |

Рейтинг инвестиционной привлекательности (место в рейтинге) |

Индекс инновационных регионов |

Рейтинг энер-гоэффективн-ости (место в рейтинге) |

Индекс цифровизации |

|

Астраханская область |

51,6 % |

37,714 |

6 |

0,37 |

57 |

50,77 |

|

Волгоградская область |

50,3 % |

46,847 |

6 |

0,34 |

60 |

50,09 |

|

г. Севастополь |

20,2 % |

29,975 |

8 |

0,32 |

84 |

31,14 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

29,7 % |

18,529 |

9 |

0,28 |

78,5 |

40,0 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

12,4 % |

22,873 |

9 |

0,21 |

76,5 |

27,69 |

|

Краснодарский край |

37,0 % |

58,33 |

3 |

0,41 |

45 |

52,77 |

|

Республика Адыгея |

14,5 % |

24,866 |

6 |

0,26 |

60 |

30,32 |

|

Республика Дагестан |

23,9 % |

41,134 |

9 |

0,24 |

85 |

26,76 |

|

Республика Ингушетия |

10,2 % |

15,535 |

9 |

0,16 |

39,5 |

28,03 |

|

Республика Калмыкия |

9,0 % |

18,852 |

9 |

0,26 |

49,5 |

26,43 |

|

Республика Крым |

25,2 % |

43,879 |

8 |

0,31 |

57 |

38,09 |

|

Республика Северная Осетия – Алания |

9,6 % |

19,638 |

9 |

0,27 |

80 |

30,15 |

|

Ростовская область |

50,4 % |

52,554 |

4 |

0,44 |

49,5 |

61,88 |

|

Ставропольский край |

48,0 % |

43,641 |

6 |

0,43 |

32 |

53,54 |

|

Чеченская Республика |

11,3 % |

31,424 |

9 |

0,23 |

29,5 |

25,76 |

|

Наибольшее значение индекса |

51,6 % |

58,33 |

9 |

0,44 |

85 |

61,88 |

|

Наименьшее значение индекса |

9,0 % |

15,535 |

3 |

0,16 |

29,5 |

25,76 |

|

Отношение наибольшего значения индекса к наименьшему |

5,73 |

3,75 |

3,0 |

2,75 |

2,88 |

2,40 |

|

Коэффициент вариации |

61,5 % |

40,4 % |

27,6 % |

27,5 % |

31,4 % |

32,2 % |

Примечание. Составлено авторами.

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (по данным 2017 г.)

Таблица 2

|

Spearman R |

t ( N – 2) |

p-value |

|

|

Индекс ГЧП & Рейтинг социально-экономического положения |

0,72 |

3,7177 |

0,00258 |

|

Индекс ГЧП & Рейтинг инвестиционной привлекательности |

-0,75 |

-4,1344 |

0,00117 |

|

Индекс ГЧП & Рейтинг инновационных регионов |

0,80 |

4,8495 |

0,00031 |

|

Индекс ГЧП & Рейтинг энергоэффективности |

-0,06 |

-0,2199 |

0,82936 |

|

Индекс ГЧП & Индекс цифровизации |

0,86 |

6 |

0,00004 |

Примечание . Рассчитано авторами.

Рис. 1. Регионы Юга России в пространстве «Индекс ГЧП & Индекс социально-экономического положения »

Примечание. Составлено авторами.

Примечание. Составлено авторами.

оном, при этом регионы проранжированы в порядке убывания рейтинговых оценок. Коэффициент ранговой корреляции между индексом ГЧП и рейтингом энергоэффективности оказался статистически не значимым: действительно, регионы-аутсайдеры в рейтингах социально-экономического положения, цифровизации, инвестиционной и инновационной привлекательности (Чеченская Республика, Республика Калмыкия, Респуб- лика Ингушетия) по уровню энергоэффективности превосходят другие регионы Юга России, при достаточно низком уровне развития ГЧП.

Выводы и предложения

Принимая во внимание эмпирически фиксируемую существенную взаимосвязь уровня развития ГЧП и приоритетных сфер стратегическо-

Примечание. Составлено авторами.

Примечание. Составлено авторами.

го развития регионов Юга России, что свидетельствует о важной роли ГЧП в реализации стратегий макрорегиона, стоит обратить внимание на ключевые факторы успеха государственно-частных проектов. Факторы успеха ГЧП связаны с внешней средой (инфраструктурный спрос, финансовая ситуация, законодательство); внутренней средой проекта ГЧП (наличие ресурсов, тип и сложность проекта, контрактные документы, функции управления проектами и т. д.), а также собственно партнерским сегментом (потенциал правительств, связанный с ГЧП, процедуры выбора частного партнера, определение ролей государства и частных структур, распределение рисков и т. д.).

Исследователи отмечают также решающую роль благоприятной институциональной среды для развития ГЧП. В частности, эмпирическое изучение большой выборки портов свидетельствует о том, что «качество регулирования», «открытость рынка», «легкость начала бизнеса» и «соблюдение контрактов» являются важными институциональными детерминантами успеха ГЧП и могут в конечном итоге способствовать развитию портов и экономическому росту [Panayides, Parola, Lam, 2015].

Таким образом, для активного развития ГЧП требуется совершенствование институционального обеспечения и развитие управленческого инструментария, охватывающего процессы принятия решений на уровне отдельных предпри- ятий и организаций, а также на мезоэкономичес-ком уровне. При этом партнерский формат отношений позволяет говорить не только об агентском, но и сетевом уровне, охватывающем механизмы взаимодействия субъектов. Таким образом, выстраивается единая схема «институциональный контекст – ресурсы – поведение субъектов» при принятии управленческих решений, в которой первые две части очерчивают пространство принятия решений [Van Der Veen, Kasmire, 2015], а третья – непосредственно трансформацию норм, стратегий, других институтов, определяющих поведенческие модели в деятельности предприятий.

В соответствии с этим институциональное обеспечение ГЧП на региональном уровне должно охватывать: нормативно-правовую базу; политику поддержки инноваций; модели межсекторной контрактации и институциональное обеспечение ГЧП, в частности, на базе концессионных соглашений; механизмы контроля со стороны государства за качеством услуг частного сектора; конкурсные процедуры отбора участников ГЧП; стандарты и методологии управления проектами, механизмы распределения рисков; закрепление индикаторов развития ГЧП в региональных стратегиях; корпоративную культуру, экономические интересы, процедуры принятия решений экономических акторов.

Создание благоприятных институциональных условий по каждому из перечисленных на-

Примечание. Составлено авторами.

правлений позволит сформировать целостную институциональную структуру поддержки ГЧП, что, в свою очередь, будет способствовать более эффективной реализации стратегий развития регионов Юга России.

Список литературы Роль государственно-частного партнерства в реализации стратегий развития юга России

- Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации в 2017 году, 2018. М.: М-во экон. развития Рос. Федер. 263 с.

- Ильина И. Н., Плисецкий Е. Е., Копыченко Г. С., Рыбина Е. Г., Климова В. С., 2015. Будущее регионов России: аналитический обзор документов стратегического планирования субъектов РФ. М.: НИУ ВШЭ. 48 с.

- Индекс "Цифровая Россия", 2018. URL: https://finance. skolkovo.ru/downloads/documents/FinChair/Research_Reports/SKOLKOVO_ Digital_Russia_ Report_Full_2019-04_ru.pdf (дата обращения: 15.05.2019).

- Матвеева Л. Г., Никитаева А. Ю., Рощина Е. В., 2008. Управление государственно-частными проектами. Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ. 128 c.

- Официальный сайт компании ЛУКОЙЛ, 2019. URL: http://www.lukoil.ru/Business/Downstream/Power Generation (дата обращения: 15.05.2019).

- Рейтинг регионов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства, 2017. URL: http://www.pppi.ru/regions (дата обращения: 15.05.2019).

- Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года (с изменениями на 28.10.2014 г.): утв. Распоряжением Правительства РФ от 06.09.2010 г. № 1485-р, 2010. URL: http://docs.cntd.ru/document/902238361 (дата обращения: 15.05.2019).

- Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года: утв. Распоряжением Правительства РФ от 05.09.2011 г. № 1538-р, 2011. URL: http://www.city-strategy.ru/UserFiles/Files/Strategy%20YUFO_ 2020.pdf (дата обращения: 15.05.2019).

- Сущий С. Я., 2019. Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа-2020: предварительная оценка итогов // Региональная экономика. Юг России. № 1. С. 88-102.

- DOI: 10.15688/re.volsu.2019.1.8

- Тарасов Н. А., 2016. Анализ реализации стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года // Экономика и управление в XXI в.: тенденции развития. № 31. С. 57-69.

- Трудовой потенциал в региональных стратегиях: механизмы согласования интересов, 2019 / под ред. Л. Г. Матвеевой. Таганрог: Изд-во Юж. федер. ун-та. 240 c.

- Buso M., Stenger A., 2018. Public-private partnerships as a policy response to climate change // Energy policy. Vol. 119. P. 487-494.

- Chauhan Y., Marisetty V. B., 2019. Do public-private partnerships benefit private sector? Evidence from an emerging market // Research in International Business and Finance. Vol. 47. P. 563-579.

- DOI: 10.1016/j.ribaf.2018.10.002

- Cheung E., Chan A. P. C., Kajewski S., 2010. Suitability of procuring large public works by PPP in Hong Kong // Engineering, Construction and Architectural Management. Vol. 17, No. 3. P. 292-308.

- Cities and the Fourth Industrial Revolution, 2018. URL: https://www.weforum.org/projects/cities-and-the-fourth-industrial-revolution (date of access: 15.05.2019).

- Creating New Models: Innovative Public-Private Partnerships for Inclusive Development in Latin America Published by World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2014. URL: http://www3. weforum.org/docs/GAC/2014/WEF_GAC_Latin America_InnovativePublicPrivatePartnerships_ Report_2014.pdf (date of access: 28.04.2019).

- Cui C., Liu Y., Hope A., Wang J., 2018. Review of studies on the public-private partnerships (PPP) for infrastructure projects // International Journal of Project Management. No. 36 (5). P. 773-794.

- Data Collaboration for the Common Good: Enabling Trust and Innovation Through Public-Private Partnerships, 2019. Produced in Collaboration with McKinsey & Company. URL: https://www.weforum. org/reports/data-collaboration-for-the-common-good-enabling-trust-and-innovation-through-public-private-partnerships (date of access: 28.04.2019).

- Devlin R., Moguillansky G., 2011. Breeding Latin American tigers: Operational principles for rehabilitating industrial policies. The World Bank. URL: http://www.oas.org/es/sap/docs/dgpe/LatinAmerican_ Tigers_e.pdf (date of access: 28.04.2019).

- Howell B., Sadowski B., 2018. Anatomy of a public-private partnership: Hold-up and regulatory commitment in Ultrafast Broadband // Telecommunications Policy. Vol. 42, No. 7. P. 552-565. 10. 1016/j.telpol.2018.05.001.

- DOI: 10.1016/j.telpol.2018.05.001

- Mazzucato M., Robinson D. K. R., 2018. Co-creating and directing Innovation Ecosystems? NASA's changing approach to public-private partnerships in low-earth orbit // Technological Forecasting and Social Change. Vol. 136. P. 166-177.

- Mazzucato M., 2013. The Entrepreneurial State: Debunking Private vs Private Sector Myths. L.: Anthem Press. Vol. 1. 202 p.

- Ng S. T., Wong J. M., Wong K. K., 2013. A public private people partnerships (P4) process framework for infrastructure development in Hong Kong // Cities. No. 31. P. 370-381.

- Panayides P. M., Parola F., Lam J. S. L., 2015. The effect of institutional factors on public-private partnership success in ports // Transportation research part A: policy and practice. Vol. 71. P. 110-127.

- DOI: 10.1016/j.tra.2014.11.006

- Siemiatycki M., Farooqi N., 2012. Value for money and risk in public-private partnerships: Evaluating the evidence // Journal of the American Planning Association. Vol. 78, No. 3. P. 286-299.

- The Global Risks Report, 2019. 14th Edition, is published by the World Economic Forum. URL: http://www3. weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_ 2019.pdf (date of access: 15.05.2019).

- The Global PPP Market Report, 2012. Deloitte. URL: https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/infrastructure-and-capital-projects/articles/global-ppp-market-2012.html (date of access: 15.05.2019).

- Van Der Veen R. A. C., Kasmire J., 2015. Combined heat and power in Dutch greenhouses: A case study of technology diffusion // Energy Policy. Vol. 87. P. 8-16.

- Zingg R., Fischer M., 2019. The rise of private-public collaboration in nanotechnology // Nano Today. Vol. 25. P. 7-9. 10.1016/j.nantod. 2019.01.002.

- DOI: 10.1016/j.nantod.2019.01.002