Роль государственной социальной политики в обеспечении целей национальной безопасности Российской Федерации (на примере опросов общественного мнения в Нижегородской области)

Автор: Устинкин С.В., Самсонов А.И.

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Политология

Статья в выпуске: 5, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья рассматривает результаты социологического исследования общественного мнения жителей Нижегородской обл. с позиций изучения влияния социально-экономического положения населения и существующих социальных неравенств на решение задач обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. На основе материалов исследования авторы делают вывод о высоком влиянии фактора практической реализации принципов социальной справедливости и особенностях их восприятия в массовом сознании. Ключевым тезисом статьи является предположение, что действующая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации в большей степени направлена на достижение внутренних целей и задач. Представленные в статье материалы основаны на данных исследования, проведенного АНО «Научно-исследовательский Институт проблем социального управления» (г. Нижний Новгород) в сентябре 2022 г.

Социологические исследования, общественное мнение, массовое сознание, социальная справедливость, социальные страты, национальная безопасность, неравенство

Короткий адрес: https://sciup.org/170200659

IDR: 170200659 | DOI: 10.31171/vlast.v31i5.9815

Текст научной статьи Роль государственной социальной политики в обеспечении целей национальной безопасности Российской Федерации (на примере опросов общественного мнения в Нижегородской области)

О дним из важнейших проявлений ситуации глобальной трансформации современного мира является обострение социальных конфликтов.

Этот уровень противостояния часто рассматривается почти исключительно в социально-экономическом аспекте, в отрыве от проблем национальной безопасности, которые чаще связывают с внешними военными угрозами и глобальными политическими и идеологическими противоречиями. Как это ни парадоксально, ошибочность таких построений показана еще в XVII в. Томасом Гоббсом, одним из теоретиков, чьи взгляды серьезно повлияли на формирование современной общественно-политической модели развития. Именно в его работах, на языке и в терминах, понятных любому современному автору, показана прямая зависимость между принципами социальной справедливости и безопасностью как государства, так и индивида. Главная цель государства – установление и поддержание социального порядка, выступающего внешней по отношению к индивиду силой, лишающей человека «части его власти делать то, что он хотел бы» и прекращающей «войну всех против всех». Обязательным условием существования стабильного социального порядка выступает ограничение или отказ от части естественных прав человека «на все вещи в той мере, в какой это необходимо в интересах мира и самозащиты» [Гоббс 2022].

Одним из немногих основополагающих государственных документов, где обеспечение национальной безопасности поставлено в прямую зависимость от характера социально-экономических отношений внутри страны и необходимости формирования справедливого общества, является Стратегия национальной безопасности Российской Федерации1. Помимо специфических проблем обеспечения обороноспособности государства, основной акцент в данном документе сделан на повышении качества жизни и благосостояния населения, а проблема социальной справедливости рассматривается в основном через призму уменьшения или ликвидации различных неравенств, существующих в обществе. Ключевой лейтмотив данного документа, как это ни парадоксально, внутриполитический. Внешнеполитические реалии рассматриваются в первую очередь как «совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность причинения ущерба» значимым потребностям «личности, общества и государства в безопасности и устойчивом развитии»2. Таким образом, обеспечение устойчивости общественно-политической и социально-экономической системы Российской Федерации рассматривается в значительной мере через призму восприятия обществом существующих в стране социальных неравенств.

Общественное мнение выступает одним из важных индикаторов оценки ситуации [Хеффе 2007: 40, 96]. При этом главной чертой общественного мнения о справедливости является социоцентричность оценок, т.е. стремление большинства респондентов говорить об общих общественно-политических и социально-экономических проблемах, а не о морально-нравственном климате в обществе или существующем качестве человеческих отношений. В результате общественное мнение о справедливости формируется под воздействием двух сил, зачастую разнонаправленных: во-первых, общественного дискурса о справедливости в рамках информационного пространства, во многом базирующегося на научно-теоретическом осмыслении феномена справедливости и идеологических установках; во-вторых, личностных представлений, опирающихся на существующую социокультурную среду, господствующие на повседневно-бытовом уровне нормы поведения и морально-этические ценности [Финнис 2012: 205-207]. Ярким примером подобного дуализма общественного сознания можно считать восприятие населением такого социального феномена, как коррупция, прямо связанного со всем комплексом представлений о социальной справедливости [Самсонов 2021а; 2021б].

В рамках реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации это означает необходимость максимального нивелирования существующего дуализма представлений о справедливости, когда содержащиеся в документе тезисы, определяющие направления государственной политики, максимально приближены к личностно-бытовым представлениям о существующих проблемах. Это в еще большей мере повышает роль и значение исследований общественных представлений о принципах справедливости и основных сферах, где их нарушение в РФ проявляется наиболее сильно именно на бытовом, повседневном уровне существования большинства населения, различных социально -демографических групп и социальных страт общества.

В сентябре 2022 г. на территории Нижегородской обл. проводилось целевое исследование «Социальная справедливость и ценности: общественное мнение об основных принципах социальной организации и поведенческих установках». Результаты исследования позволяют сделать выводы о сложившейся системе социальных неравенств в регионе, выделить ряд факторов, влияющих на остроту восприятия на индивидуальном уровне, а также взаимосвязь с отношением к вопросам, актуальным для решения задач принятой Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1.

Отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, какие социальные неравенства в современной России являются самыми болезненными для населения в целом, а от каких сильнее всего страдаете лично Вы?» – респонденты в несколько раз чаще отмечали именно общие, формируемые информационным пространством, а не личные проблемы. Это одновременно свидетельствует о том, что многие общероссийские проблемы, оцениваемые как острые, не являются таковыми для значительной части участников опроса, и об осознании россиянами зависимости собственного положения от общегосударственных и региональных решений и в какой-то степени о сохранении чувства сопричастности к жизни страны как гражданина единого государства.

В регионе фактически отсутствуют существенные различия в восприятии социальных неравенств на личностном и общественном уровне (см. табл. 1). Так, в ответах респондентов сохраняется единая иерархия, в которой безусловными лидерами по остроте восприятия как в общесоциальном плане, так и на уровне отдельных индивидов являются три проблемы: неравенство доходов, неравенство в уровне жизни и неравенство в доступе к медицинской помощи. Следует отметить, что только одно из неравенств в обоих случаях отметили более половины общего числа опрошенных – неравенство в доходах. Неравенство в уровне жизни, в значительной степени являющееся косвенным отражением именно неравенства в доходах в силу существующей в стране социально-экономической системы, как общественную проблему отметили 58,9% респондентов, и только 42,6% опрошенных жителей региона сочли ее актуальной лично для себя. Аналогично, неравенство в доступе к медицинской помощи в качестве одного из самых значимых для общества в целом отметили 48,7% участников опроса, но лично для себя эту проблему считают первоочередной лишь 33,3% респондентов.

Следует отметить, что участники опроса значительно чаще и легче отвечали на вопрос о существовании неравенств, воспринимаемых как проблема для населения в целом. Доля респондентов, отметивших различные формы неравенств в качестве остро воспринимающихся на индивидуальном уровне, т.е. влияющих на повседневное существование, существенно меньше. Показателен следующий результат опроса: об отсутствии острых проявлений неравенств на уровне социума заявили лишь 3,5% общего числа опрошенных, при этом «лично для себя» не видят острых проявлений неравенств 14,7% респондентов, т.е. в 4 раза больше.

Таблица 1

Социальное неравенство по остроте восприятия и степени актуальности для населения, АНО «ИПСУ», сентябрь 2022 г., %

|

Виды неравенств |

Нижегородская область, доля опрошенных |

|

Для населения в целом |

|

|

1. Доходов |

71,7 |

|

2. Жилищных условий |

36,4 |

|

3. В доступе к медицинской помощи |

48,7 |

|

4. В доступе к образованию |

31,2 |

|

5. В уровне жизни |

58,9 |

|

6. В доступе к хорошим рабочим местам |

41,2 |

|

7. В возможностях для детей из разных слоев общества |

22,1 |

|

8. Между горожанами и жителями сельской местности |

11,5 |

|

9. В оплате труда при одинаковой квалификации |

13,4 |

|

10. В отношении к разным людям в судах, полиции и т.п. |

18,2 |

|

11. В возможностях решить жилищный вопрос |

18,0 |

|

12. Между жителями разных регионов |

5,5 |

|

13. Таких неравенств нет |

3,5 |

|

Лично для вас |

|

|

1. Доходов |

56,2 |

|

2. Жилищных условий |

16,4 |

|

3. В доступе к медицинской помощи |

33,3 |

|

4. В доступе к образованию |

6,5 |

|

5. В уровне жизни |

42,6 |

|

6. В доступе к хорошим рабочим местам |

22,4 |

|

7. В возможностях для детей из разных слоев общества |

10,6 |

|

8. Между горожанами и жителями сельской местности |

5,2 |

|

9. В оплате труда при одинаковой квалификации |

9,4 |

|

10. В отношении к разным людям в судах, полиции и т.п. |

9,8 |

|

11. В возможностях решить жилищный вопрос |

9,4 |

|

12. Между жителями разных регионов |

3,0 |

|

13. Таких неравенств нет |

14,7 |

Однако если сравнивать не сами полученные значения, а их пропорциональные соотношения, то становится заметным тот самый дуализм общественного мнения, о котором написано выше. На личностном уровне значительную часть населения беспокоят не только общие неравенства, характерные для большинства социальных систем, но и их специфические проявления на бытовом личностном уровне. Так, 10,6% населения региона лично для себя видят проблему различных возможностей для детей из разных слоев общества, 9,8% считают неравным отношение к людям со стороны судебной и правоохранительной системы, по 9,4% – в оплате их труда при равной квалификации и возможности решить жилищную проблему.

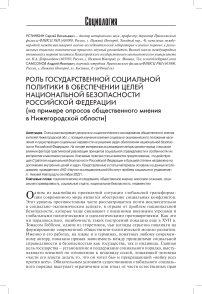

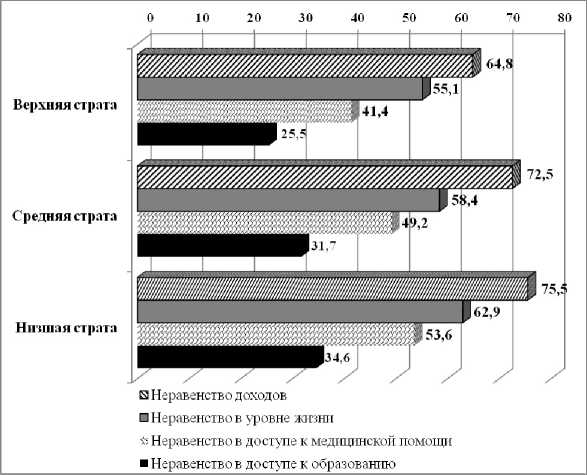

Анализ полученных в ходе исследования данных в разрезе социальных страт, различающихся индивидуальными и среднедушевыми доходами, самооценкой своего общественного положения, социальным статусом и условиями жизни, показывает определяющее влияние положения респондентов в общественной структуре на восприятие социальных неравенств (см. рис. 1, 2). Следует отметить, что методика сбора данных1 ограничивала возможность опроса наиболее обеспеченной, элитарной части общества, поэтому в верхнюю социальную страту вошли респонденты с индивидуальными доходами от 2 медианных и среднедушевыми доходами выше 1,25 медианного (при соответствующих высоких показателях иных характеристик – условий жизни, социального статуса и т.д.).

Рисунок 1. Социальные неравенства по остроте восприятия и степени актуальности для населения (на общественном уровне), АНО «ИПСУ», сентябрь 2022 г., %

Рисунок 2. Социальные неравенства по остроте восприятия и степени актуальности для населения (на личностном уровне), АНО «ИПСУ», сентябрь 2022 г., %

Результаты опроса показывают, что нижегородцы, согласно методологии исследования включенные в низшую социальную страту, значительно более остро воспринимают ключевые неравенства как на общественном, так и на индивидуальном уровне. При ответе на вопрос респондентам предлагалось выбрать не более 5 вариантов. При этом если представители высшей страты выбирали в среднем 3,5 пункта общественных неравенств, то беспокоящих их лично – в среднем только 2 варианта. Респонденты средней и низшей социальных страт были значительно более активны, выбирая в среднем 4 пункта общественных проблем и около 2,5 вариантов неравенств, беспокоящих их лично.

Принятая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации прямо акцентирует внимание и объединяет в одном из начальных пунктов именно те проблемы, которые чувствует общество, выделяя их среди прочих. Так, в 14 пункте документа сказано: «Для перехода Российской Федерации на новый уровень экономического развития и повышения качества жизни граждан принимаются комплексные меры, направленные на преодоление негативных демографических тенденций и решение системных проблем в области здравоохранения, на снижение уровня бедности и расслоения общества по уровню доходов»1.

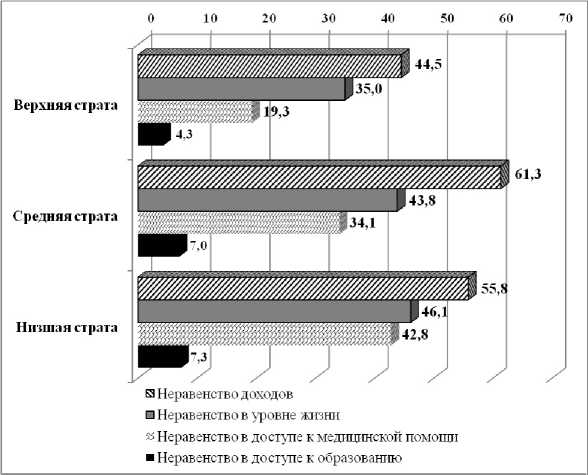

Представления респондентов о минимальном уровне доходов, за которым начинается бедность, важно сопоставить с официальными статистическими показателями (см. рис. 3). За четыре месяца (без января, который принят за точку отсчета) 2022 г. доля продуктовой корзины в прожиточном минимуме нижегородцев выросла с 59,6% до 68,3%, или на +1 028,53 руб. к январю 2022 г. Это составляет +14,5% роста к январской стоимости продуктовой корзины.

Исследование общественного мнения проводилось в сентябре 2022 г. после резкого замедления темпов инфляции в секторе товаров повседневного спроса, с одной стороны, но до компенсации роста цен наименее обеспеченным социальным группам со стороны государства – с другой. Именно этим во многом объясняется восприятие общественным мнением различий в уровне доходов как основного неравенства современного общества.

1=1 Стоимость продуктовой корзины

|---1Изменение стоимости к январю 2022 года (в рублях)

■ 4 Д о л я пр л тплггвлй кор чины в прожиточном минимуме

^^Логарифмическая (Доля про дуктвой корзины в прожиточном минимуме)

Рисунок 3. Соотношение стоимости продуктовой корзины и официального прожиточного минимума (по данным Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области и собственным расчетам Приволжского филиала ФНИСЦ РАН)1.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в целом по экономике по Нижегородской области в 2021 г. составляла 41 508 руб., а средняя пенсия по старости (получатели – примерно 27,6% жителей региона) составляла 17 763 руб. Одновременно тот же Росстат публикует данные о том, что среднедушевые доходы населения Нижегородской обл. за 2021 г. составили 37 600 руб. Если безоговорочно при- нять эти цифры, не пытаясь оспаривать официальную статистику, то затраты на продукты среднего жителя региона составляют 21,6% его доходов. Приняв за основу данные исследования о представлениях нижегородцев о черте бедности, то при среднедушевом доходе в семье в 14 107,4 руб. и нормативном питании со стоимостью продуктовой корзины в мае 2022 г. в 8 120,5 руб., доля расходов на питание для бедных составит 57,6%.

Одним из важных параметров определения параметров бедности и богатства в обществе является самооценка респондентами своего материального положения. «Бедному» или «богатому» недостаточно иметь определенный уровень доходов и расходов. Он должен испытывать соответствующие чувства, эмоции. Именно они во многом определяют человеческое поведение, отношение к окружающим и собственное позиционирование в социуме [Макинтайр 2000: 307]. В самооценке своей материальной обеспеченности нижегородцы оказались самокритичными: уровень своей материальной обеспеченности на «хорошо» оценили 14,9%, на «удовлетворительно» – 65,6% и как «плохой» – 19,4%. Важно, что все три варианта самооценки материального благополучия присутствуют, хоть и не пропорционально, среди представителей всех социальных страт.

С точки зрения проблем национальной безопасности большой интерес представляет тезис об оправданности насилия ради достижения справедливости. По данному пункту существует консенсус между представителями всех социальных страт. Доля сторонников насильственных действий в случае нарушения принципов справедливого устройства общества (респонденты, согласные с тезисом: «насилие допустимо, если нарушается справедливость») составляет: в верхней страте – 40,1%; в средней – 42,5% и в низшей социальной страте – 43,9%. И вновь низкий социальный статус, доходы и материальное положение в целом в большей степени не способствуют проявлениям гуманизма по отношению к несправедливому, с точки зрения представителей данной макросо-циальной группы, распределению благ и ресурсов. Это подтверждает один из основных тезисов концепции справедливости Дж. Роулза о принципах регулирования отношений в рамках социальной и экономической иерархии общества. Он предполагает институциональное, т.е. через систему общественных и государственных институтов, перераспределение полученной в результате совместной деятельности выгоды, когда получаемая доля оказывается приемлемой для всех. Эта «приемлемость» неравенства, по мнению Роулза, возможна при соблюдении двух условий: при реальном обеспечении возможности равного доступа к общественным благам для всех и понимании на уровне общественного сознания общей выгоды от существующих неравенств в распределении благ [Ахметов 2009: 62].

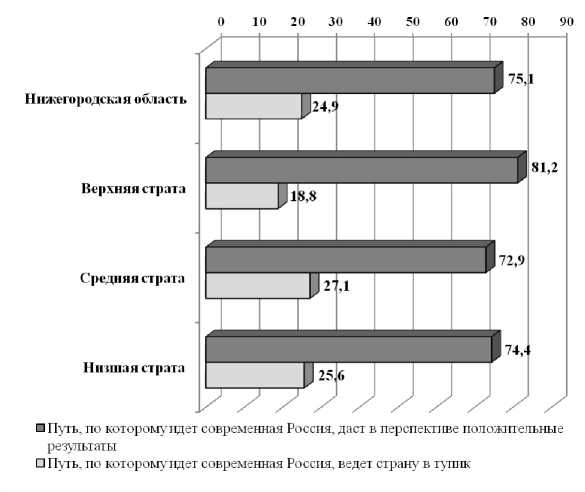

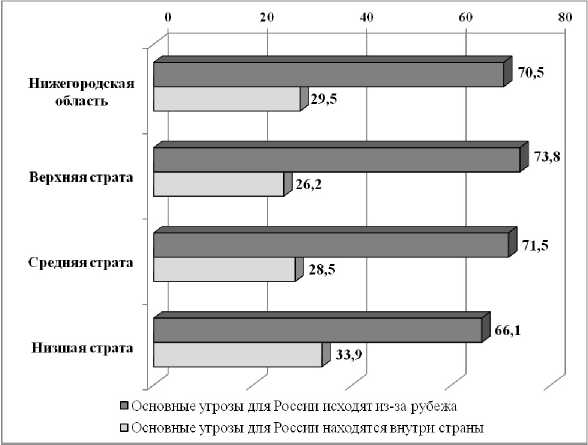

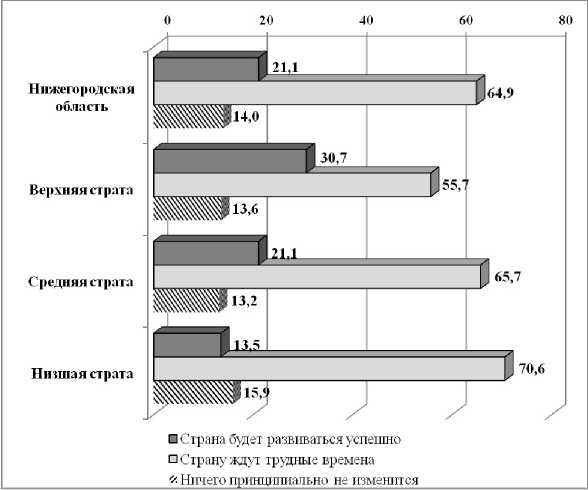

Прикладная, практическая значимость положений Стратегии национальной безопасности, направленных против существующих в обществе социальных неравенств, полностью подтверждается анализом общественного мнения нижегородцев в отношении власти и курса развития страны. В ответах респондентов из разных социальных страт прослеживается зависимость между уровнем неудовлетворенности существующими в стране неравенствами и лояльностью населения. Ответы на различные вопросы позволяют говорить о различных форматах лояльности: во-первых, власти, во-вторых, курсу развития страны в целом и, в-третьих, ключевым нарративам государственной информационной политики (см. рис. 4–6).

Рисунок 4. Лояльность респондентов власти, АНО «ИПСУ», сентябрь 2022 г. (в % от числа опрошенных)

Рисунок 5. Поддержка респондентами вектора развития страны, АНО «ИПСУ», сентябрь 2022 г., %

Рисунок 6. Восприятие респондентами важных нарративов государственной информационной политики, АНО «ИПСУ», сентябрь 2022 г., %

Формулировки предложенных вариантов ответов на вопросы предельно обтекаемые, т.е. позволяли выяснить не доверие или недоверие респондентов к конкретным политическим лидерам или идеологические симпатии, а общее отношение и настроения. Во всех трех случаях можно констатировать, что доля сторонников лоялистского варианта ответа среди представителей низшей социальной страты оказывалась существенно меньше, чем среди представителей верхней страты и в двух случаях – средней. То есть, речь идет о наблюдаемой зависимости между положением в социальной иерархии и отношением к государству и власти.

Необходимо отметить и явно наблюдаемую в ответах представителей низшей социальной страты зависимость от государства, выразившуюся в сдержанности в отношении собственно власти. Только 22,6% данной группы считают, что действующая в России власть должны быть «заменена во что бы то ни стало». При этом современный курс, т.е. вектор развития страны, не одобряют уже 25,6% респондентов низшей страты, а считают внутренними основные угрозы более трети (33,9%). Последнее особенно показательно и свидетельствует о снижении эффективности доминирующего информационного нарратива параллельно с понижением уровня материального благополучия респондентов.

Прямо связан с достижимостью целей, заявленных в Стратегии национальной безопасности, и уровень социального оптимизма. Эта характеристика также имеет как общесоциальное, так и индивидуально-личностное измерение. В отношении страны в целом и ее ближайших перспектив именно представители низшей социальной страты испытывают наибольший социальный пессимизм (см. рис. 7).

Следует учитывать, что опрос проводился в сентябре 2022 г., в период одной из наиболее сложных фаз специальной военной операции на Украине и в канун объявления частичной мобилизации, что и объясняет высокий уровень ожидания «трудных времен» большинством респондентов. Однако и в данных

Рисунок 7. Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы оцениваете перспективы развития России в ближайшие годы?», АНО «ИПСУ», сентябрь 2022 г., % условиях доля ожидающих трудности в низшей страте на 15% выше, чем среди представителей высшей.

Различия в уровне оптимизма между средней и низшей стратами хорошо заметны в ответах респондентов на вопрос о личном переживании определенных чувств и эмоциональных состояний. Так, только 18,6% представителей средней социальной страты в течение года «чувствовали собственную беспомощность при попытке повлиять на происходящее вокруг» против 37,1% респондентов низшей страты. Аналогично, «несправедливость всего происходящего вокруг» в средней страте чувствовали 25,8%, а то, что «дальше так жить нельзя», – только 10,9%. В низшей социальной страте эти эмоции в течение последнего года испытывали 43% и 28,9% опрошенных нижегородцев соответственно. Иначе выглядит картина с противоположными эмоциями. В средней страте «испытывали чувство гордости (за собственные успехи)» 31,4%, а чувство того, «что остается потерпеть еще немного, и жизнь наладится», – 28,6%. В группе представителей низшей социальной страты испытывали данные эмоции лишь 16,1% и 19%.

Фактически эмоционально-психологическое состояние большинства низшей страты в совокупности с их отношением к власти, курсу развития страны и даже официальным информационным нарративам можно охарактеризовать как проблемное, способное оказать негативное влияние на решение задач национальной безопасности. Исходя из этого, постулируемая на государственном уровне борьба с бедностью, являющейся основной причиной отнесения респондентов к низшей социальной страте, представляется задачей не просто гуманистической социальной политики государства, а находящейся в прямой связи с требованиями обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

С этой точки зрения немаловажным оказывается понимание социальнодемографической структуры низшей страты. Согласно материалам исследования, 46% данной группы – неработающие пенсионеры, а 43% – респонденты в возрасте старше 60 лет. Решение основных проблем данной части низшей социальной страты находится в сфере совершенствования пенсионной системы, включая своевременную индексацию в соответствии с инфляцией на товары первой необходимости (в основном коммунальные услуги, продукты питания и лекарственные препараты), а также качественного бесплатного медицинского обслуживания.

Однако более 50% низшей страты – это работающие респонденты. Почти треть из них (29,7%) – рядовые работники торговли или сферы бытовых услуг, еще 47,1% опрошенных респондентов (и работающих) в низшей страте являются рабочими разного уровня квалификации.

Основным отличием низшей социальной страты от работников аналогичных специальностей из других страт, исходя из результатов опроса, оказываются условия труда. Например, если в верхней и средней социальных стратах работают на постоянной основе и оформлены, согласно законодательству РФ, более 90%, то в низшей страте – только 66,3% работающих респондентов группы. Так называемую белую зарплату получают около 80% работающих респондентов из верхней и средней страт, тогда как в низшей страте – 44,1% опрошенных. И в целом, если говорить о соблюдении работодателями требований законодательства в отношении работников, то из 6 основных требований, обозначенных в опросной форме, представители верхней и средней страт отмечали в среднем около 4 пунктов, тогда как в низшей страте – 2,5 пункта.

Важным элементом поддержания социальной стабильности в обществе, помимо достижения определенного уровня доходов и заработной платы, является функционирование системы социальной защиты населения. Представления респондентов об основных принципах построения этой системы в значительной степени определяют отношение общественного мнения к государству и представление о его эффективности. В данном вопросе представления нижегородцев разных социальных страт совпадают лишь до некоторой степени (см. табл. 2).

Таблица 2

Распределение ответов на вопрос: «Как, по Вашему мнению, должна строиться система социальной защиты граждан?», АНО «ИПСУ», сентябрь 2022 г., %

|

Вариант ответа |

Нижегородская область, доля опрошенных |

|

1. Государство должно обеспечивать только нетрудоспособных (престарелых, инвалидов, сирот) |

21,3 |

|

2. Государство должно оказывать адресную помощь и некоторым другим группам населения, попавшим в трудное положение (безработным, бедным семьям с детьми и т.д.) |

33,5 |

|

3. Государство должно защищать всех малоимущих |

40,0 |

|

4. Социальная защита должна осуществляться в основном по линии предприятия |

2,2 |

|

5. Люди должны сами решать свои проблемы, а не надеяться на государство |

3,0 |

По мнению относительного большинства респондентов (40%), государство «должно защищать всех малоимущих». Вторым по популярности принципом оказалась адресная помощь группам населения, оказавшимся в трудном положении (безработным, бедным, семьям с детьми и т.д.). Так считает треть респондентов (33,5%). Жители Нижегородской обл. не поддерживают либертарианскую установку «люди должны сами решать свои проблемы, а не надеяться на государство» (3%), однако значительное число респондентов поддержали близкую по смыслу формулу: «государство должно обеспечивать только нетрудоспособных (престарелых, инвалидов, сирот)» – 21,3%. Одновременно население не готово возложить ответственность за социальную защиту на предприятия и, шире, бизнес в целом.

Важно отметить, что принцип адресной помощи наиболее популярен среди представителей высшей социальной страты (37,2%), однако уже в средней (38,4%) и особенно низшей (51,4%) стратах относительное большинство выступило за государственную поддержку всем малоимущим.

Материалы исследования показывают, что в обществе в целом существует определенный консенсус в отношении основного принципа построения системы социальной защиты. Достаточно жесткая формулировка: «государство должно обеспечивать только нетрудоспособных» не имеет большинства ни в одной из возрастных групп или социальных страт общества, имея некоторое большинство лишь в одной из сравнительно многочисленных социальных групп – респондентов с индивидуальными доходами выше 2 медианных по региону. В этой социальной группе за данный принцип социальной политики высказались 35,8% респондентов (см. табл. 3). При этом даже среди представителей высшей социальной страты, включающей большинство лиц, имеющих индивидуальный доход выше 2 медианных, но охватывающей более широкий социальный слой, этот вариант ответа поддержало меньшинство – 26,8% респондентов против 29,4% сторонников государственной защиты всех малоимущих.

Таблица 3

Распределение ответов на вопрос: «Как, по Вашему мнению, должна строиться система социальной защиты граждан?», АНО «ИПСУ», сентябрь 2022 г., %

|

Социально-демографические группы |

Государство должно обеспечивать только нетрудоспособных |

Государство должно защищать всех малоимущих |

|

|

Возраст |

18–29 лет |

25,6 |

38,7 |

|

30–44 лет |

17,7 |

37,4 |

|

|

45–60 лет |

21,9 |

41,5 |

|

|

Старше 60 лет |

22,0 |

42,3 |

|

|

Индивидуальные доходы |

Индивидуальный до 0,75 медианного |

22,0 |

43,2 |

|

Индивидуальный от 0,75 до 1,25 медианного |

19,9 |

42,3 |

|

|

Индивидуальный от 1,25 до 2 медианных |

19,7 |

39,1 |

|

|

Индивидуальный выше 2 медианных |

35,8 |

23,3 |

|

|

Страты |

Верхняя |

26,8 |

29,4 |

|

Средняя |

21,2 |

38,4 |

|

|

Низшая |

17,1 |

51,4 |

|

Следует отметить, что близкие к классическому капитализму взгляды на государство разделяет примерно четвертая часть респондентов, и в первую очередь это относится к молодежи в возрасте до 29 лет, т.е. поколению, выросшему вне ценностных ориентиров советского времени, а также представителям верхней социальной страты, оказавшимся успешными в постсоветский период. Социальная политика, с точки зрения этой части населения, должна ограничиваться только нетрудоспособными гражданами либо вообще отсутствовать на государственном уровне. Основные противоречия возникают, однако, между двумя группами – сторонниками адресной помощи и сторонниками помощи всем малоимущим, составляющими примерно по трети населения в регионе. Следует учитывать, что сторонники адресной помощи фактически оказываются в большинстве, т.к. именно адресной помощью считают поддержку нетрудоспособных сторонники «чистого» капитализма.

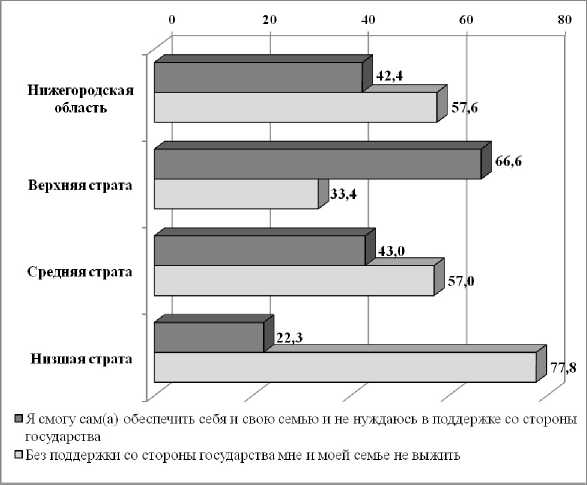

Переход от обсуждения общих принципов на уровень индивидуально-личностного восприятия различных форм и проявлений государственной социальной политики вновь заставляет вспомнить о дуализме общественного мнения в вопросах социальной справедливости и разворачивает ситуацию на 180 градусов (см. рис. 8).

Рисунок 8. Оценка респондентами роли государства в социальной защите и собственных возможностей, АНО «ИПСУ», сентябрь 2022 г., %

Более половины респондентов (57,6%) считают, что поддержка со стороны государства является важным, практически обязательным условием сохранения ими своего нынешнего положения. Таковых не только абсолютное большинство в низшей социальной страте (77,8%), но и значительное число среди представителей верхней страты (33,4%). Таким образом, выступающие в предыдущем опросе в пользу ограниченной адресной помощи со стороны государства в качестве адресата поддержки часто видят именно себя, что и предопределяет выбор ими варианта ответа. Фактически вновь общее благо как цель справедливого общества в общественном мнении легче интерпретируется через призму личных интересов, нежели в контексте общих принципов устройства социального государства.

В контексте целей и задач национальной безопасности страны материалы исследования общественного мнения, пусть и в локальном формате одного региона, позволяют сделать ряд важных выводов. Во-первых, несмотря на большую зависимость от социальной политики власти и декларативно большую поддержку в целом, представители низшей социальной страты чаще оказываются носителями оппозиционных настроений и мнений, т.е. социальной группой, способной стать основой дестабилизирующих движений в обществе, в т.ч. и под влиянием внешних сил.

Во-вторых, именно низшая социальная страта оказывается менее подвержена влиянию государственной информационной политики, усилиям пропаганды и официальных идейно-смысловых нарративов. Образующийся вакуум может быть сравнительно легко заполнен иными нарративами, представляющими угрозу национальной безопасности в части морально-нравственного состояния социума.

В-третьих, обеспечение общественной поддержки мер адресной социальной помощи в значительной степени зависит от целевой группы получателей государственной поддержки. Принцип адресности, понимаемый как максимально точечный, распределяющий поддержку исключительно узким группам нуждающихся, в реальности проигрывает массовым мерам, менее дифференцированным и затрагивающим личностные интересы большей аудитории.

В-четвертых, это собственно социальная структура «бедности», в большинстве и предопределяющая попадание людей в низшую социальную страту. Необходимо изменение принципа компенсации доходов для приобретения предметов первой необходимости, выпадающих в результате инфляции, которая в большинстве случаев оказывается существенно выше, чем собственно официальный показатель инфляции для экономики в целом. Индексация пенсий в результате не способна удержать значительную часть ее реципиентов на уровне, достаточном для отнесения к средним слоям населения. В отношении работающей части населения, составляющей большинство низшей социальной страты, необходимым оказывается обеспечение условий выполнения базовых положений трудового законодательства со стороны работодателей. И прежде всего речь не столько о государственном контроле, сколько о повышении эффективности работы профсоюзных организаций.

В отличие от значительного числа проблем социально-гуманитарного знания, научно-теоретическая рефлексия проблем социальной справедливости не является абстракцией для масс и в значительной мере прямо коррелирует с их бытовыми, повседневными практиками, а зачастую выступает с позиций описания и толкования уже сложившихся или формирующихся представлений. Как следствие процесса очередной глобализации мира, базирующейся на западно-капиталистической модели социально-экономического и общественно-политического развития и опирающейся на ранее недостижимые возможности и инструменты массовой коммуникации, основные современные социологические и политологические концепции, формулирующие и трактующие принципы социальной справедливости, прямо связаны с проблемой обеспечения национальной безопасности государства.

Список литературы Роль государственной социальной политики в обеспечении целей национальной безопасности Российской Федерации (на примере опросов общественного мнения в Нижегородской области)

- Ахметов Р.Э. 2009. Трактовка справедливости как честности в социально-политической философии Джона Ролза. - Вестник ОГУ. № 7. С. 61-66. EDN: KYFDRP

- Гоббс Т. 2022. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М.: Азбука. 704 с.

- Макинтайр А. 2000. После добродетели: Исследования теории морали (пер. с англ. В.В. Целищева). М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга. 384 с.

- Самсонов А.И. 2021а. Морально-этические основания коррупции как социального феномена. - Анализ миграционных процессов и их социальная составляющая в субъектах Российской Федерации: сборник статей (отв. ред. С.В. Устинкин, А.Ю. Труфанов). М.; Н. Новгород; Ростов н/Д: Изд-во ФНИСЦ РАН. С. 24-33. EDN: LZNTMM

- Самсонов А.И. 2021б. В России каждый может быть Юпитером, или своя рубашка ближе к телу. - Социодиггер. Т. 2. Вып. 10(15). (Анти)коррупция. С. 83-87. EDN: LKMHOA

- Финнис Дж. 2012. Естественное право и естественные права (пер. с англ. В.П. Гайдамова, А.В. Панихиной). М.: ИРИСЭН; Мысль. 552 с. EDN: QSREWH

- Хеффе О. 2007. Справедливость. Философское введение. М.: Праксис. 192 с.