Роль и место образования в преодолении цифрового неравенства (по материалам Республики Башкортостан)

Автор: Шамсутдинова Татьяна Михайловна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Социальная структура, социальные институты и процессы

Статья в выпуске: 2 (107) т.27, 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. Актуальность статьи обусловлена процессами цифровизации экономики Российской Федерации и возрастающими требованиями к цифровой компетентности общества. Цель статьи - провести обзор факторов, порождающих цифровое неравенство, и охарактеризовать роль системы образования в преодолении проблемы цифрового неравенства населения (на примере Республики Башкортостан). Материалы и методы. В качестве материалов теоретической части исследования использовались данные территориальной службы статистики и другие открытые источники информации. Экспериментальная часть исследования опиралась на проведенное автором тестирование студентов Башкирского государственного аграрного университета с целью определения уровня их цифровой компетентности. Методы исследования включали в себя сбор, систематизацию и анализ данных. Результаты исследования. Проведен анализ количественных и качественных показателей цифрового неравенства в Республике Башкортостан. Выявлены основные факторы, порождающие цифровое неравенство в республике; они связаны с дифференциацией населения по территориальным признакам, экономическим и социальным критериям. Показано, что для Республики Башкортостан большую актуальность имеет проблема цифрового неравенства сельских и городских территорий. Обоснована роль профессионального образования в преодолении цифрового неравенства, показан рост уровня цифровой компетентности студентов по итогам их обучения. Обсуждение и заключение. Проблема преодоления цифрового неравенства носит комплексный характер и может быть решена только путем консолидации усилий всех членов общества по созданию единой цифровой среды, при поддержке региональных органов власти и с привлечением ресурсов федерального управления. Полученные результаты представляют практическую значимость для преподавателей информационных технологий, а также для представителей регио нальных IT-структур. Дальнейшие направления изучения проблемы цифрового неравенства связаны с выявлением новых способов формирования и развития цифровой компетентности в условиях образовательного процесса.

Республика башкортостан, цифровое неравенство, цифровая компетентность, профессиональная компетентность, городское и сельское население, образование, уровень образования

Короткий адрес: https://sciup.org/147222814

IDR: 147222814 | УДК: 316.3:37(470.57) | DOI: 10.15507/2413-1407.106.027.201902.330-353

Текст научной статьи Роль и место образования в преодолении цифрового неравенства (по материалам Республики Башкортостан)

Введение. Модернизация современных социально-экономических процессов обостряет проблему так называемого цифрового неравенства. Данное понятие охватывает разные слои населения, включая градации по возрастному признаку, уровню образования, территории проживания, уровню цифровой компетентности и т. д.

История становления термина «цифровое неравенство» (англ, digital divide) начинается с конца XX - начала XXI в., когда выходит серия отчетов Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли США (1995, 1998, 1999, 2000 и 2002 гг.1). В них рассматривались разнообразные аспекты проблемы интеграции населения с информационной инфраструктурой страны, приводилась соответствующая статистика тех лет. В отчетах утверждалось, что «цифровой разрыв» как разрыв между теми, кто имеет и не имеет доступ к новым технологиям, «является одной из ведущих проблем страны в области экономических и гражданских прав»2. Здесь же впервые была озвучена и проанализирована проблема цифрового разрыва на примере сельских и городских территорий. Среди причин, ограничивающих доступ к цифровой инфраструктуре, были выделены:

-

- низкий уровень доходов населения;

-

- пожилой возраст;

-

- низкий уровень образования;

-

- специфическое географическое расположение региона, а также принадлежность населения к коренным народам (национальным меньшинствам) удаленных территорий.

Следующим развитием идеи цифрового неравенства стал термин «цифровой разрыв второго уровня» (англ, second-level digital divide), предложенный в 2002 г. Э. Харгиттаи3, где под вторым уровнем неравенства понимались различия в цифровых навыках людей. Тем самым понятие цифрового неравенства вышло за первоначальную трактовку отсутствия физического (технологического) доступа к цифровым технологиям, перейдя в сферу цифровой компетентности.

Роль образования в условиях цифрового неравенства заключается в формировании цифровых общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих личности наилучшим образом реализовывать свой личностный потенциал и интегрировать его в процессы информатизации общества.

Цель данной статьи - охарактеризовать роль системы образования в преодолении проблемы цифрового неравенства населения (на основе анализа количественных и качественных показателей цифрового неравенства в Республике Башкортостан).

Перед исследованием ставились следующие задачи:

-

- рассмотреть основные факторы, порождающие цифровое неравенство в Республике Башкортостан, и аргументировать их значимость;

-

- обосновать роль профессионального образования в преодолении цифрового неравенства;

-

- рассмотреть понятие цифровой компетентности и ее компонент;

-

- проанализировать уровень цифровой компетентности студентов по итогам их обучения (на примере кафедры информатики и информационных технологий Башкирского государственного аграрного университета).

Обзор литературы. Появление русскоязычного термина «цифровое неравенство» в России связывают с Международным семинаром «Проблемы преодоления “цифрового неравенства” в России и странах СНГ»4, состоявшимся 28 ноября 2000 г. в Москве в Доме правительства Российской Федерации. Последующие информатизация общественных процессов и становление информационного общества выявили и обострили ряд проблем, связанных с «расслоением» социума с точки зрения доступа к информационному пространству.

В современных исследованиях, посвященных цифровому неравенству, выделяют несколько его терминологических аспектов. Так, С. А. Дятлов и Т. А. Селищева дают следующее понимание термина: «Цифровой разрыв (или информационное неравенство) - это неравенство в доступе к информационно-коммуникационным технологиям, имеющее своим следствием усиление экономического, социального, культурного неравенства» [1].

Личностно-ориентированное понимание термина представлено в работе Ю. А. Кузнецова и С. Е. Марковой, где под цифровым разрывом (цифровым барьером) понимается «зависимость успеха человека от его способности использовать информационно-телекоммуникационные технологии для решения деловых и повседневных задач» [2]. Авторы уточняют, что отсутствие способностей использовать достижение со- временных информационно-телекоммуникационных технологий приводит к цифровому неравенству, что в свою очередь порождает экономическое и социальное неравенство.

О. В. Волченко предлагает два подхода к определению цифрового неравенства: неравенство в доступе и неравенство в целях использования [3]. Я. Ван Дейк выделяет четыре компонента доступа: мотивационный, физический, навыки и использование. При этом отмечается, что разрыв в «физическом» доступе все более сокращается ввиду всеобщих процессов компьютеризации и информатизации, но при этом разрыв в цифровых навыках населения остается прежним [4].

Современные авторы исследуют разнообразные проблемы цифрового неравенства, например, проблемы методики расчета индекса цифрового неравенства5 [5; 6], вопросы регионального цифрового неравенства6 [7; 8]. Многие публикации посвящены вопросам цифрового неравенства отдельных социальных слоев населения: гендерному цифровому неравенству [9; 10], цифровому неравенству для людей с ограниченными возможностями здоровья [11], неравенству для лиц пожилого возраста [12], психологическим аспектам развития личности в условиях цифрового неравенства [13].

Одна из наиболее значимых дифференциаций - это различные уровни и условия жизни городского и сельского населения. Жители села часто просто не имеют возможности использования цифровых технологий и подключения к новым цифровым услугам ввиду их отсутствия либо значительной функциональной ограниченности на территориях, удаленных от больших городов. Проблемам преодоления цифрового неравенства в сельской местности посвящены работы Д. А. Гайнова, Т. Ф. Шарифьянова [14], Т. Д. Санниковой [15] и некоторых зарубежных авторов [16-18]. В публикациях последних лет приводятся примеры создания центров цифрового обслуживания для информационной поддержки населения удаленных районов [19; 20], затрагиваются проблемы доступа к государственным и муниципальным электронным услугам7.

Повышение цифровых навыков - один из путей сокращения цифрового неравенства. Вопросы образования в условиях цифрового неравенства активно обсуждаются за рубежом [21-25]. Э. Карлсон и А. М. Айзекс пишут о возможности преодоления цифрового неравенства благодаря использованию так называемого технологического капитала, состоящего из четырех факторов: осведомленности, знаний, доступа и технологического потенциала [26].

Таким образом, можно сделать вывод, что современное понимание цифрового неравенства включает как неравенство в доступе к современным цифровым технологиям, так и неравенство в уровне владения цифровыми компетенциями для эффективного использования данных технологий. При этом любой вид цифрового неравенства приводит в итоге к экономическому и социальному неравенству населения, не позволяя части социума реализовать свой личностный и профессиональный потенциал. Процессы цифровизации общества обостряют проблему цифрового неравенства, делают ее все более актуальной, требующей дальнейшего изучения, в том числе с точки зрения региональных аспектов.

Материалы и методы. Проведенное исследование включало как теоретическую, так и практическую часть, в рамках которых реализовывались поставленные цель и задачи работы.

В качестве материалов теоретической части исследования использовались разнообразные данные и статистические справочники Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, отчеты Правительства Республики, а также материалы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. и Всероссийской переписи населения 2010 г. Кроме этого, были проанализированы материалы по определению индекса «Цифровая Россия» Московской школы управления «Сколково» и другие многочисленные открытые источники информации.

В качестве методов исследования применялись сбор, систематизация и анализ данных. Был проведен сбор и анализ количественных и качественных показателей цифрового неравенства в Республике Башкортостан, рассмотрена статистика показателей цифровизации сельских территорий республики, выполнен структурный анализ понятий «цифровое неравенство» и «цифровая компетентность» с целью выявления их компонент. В процессе работы был дан обзор общего состояния системы профессионального образования в республике как среды для формирования и повышения цифровой компетентности.

Экспериментальная часть исследования опиралась на проведенное автором тестирование студентов Башкирского государственного аграрного университета с целью определения уровня их цифровой компетентности. Методы исследования включали в себя анализ результатов и протоколов прохождений тестов на основе разработанного банка вопросов. При проведении тестирования использовалась система управления электронным обучением Башкирского государственного аграрного университета, реализованная в среде LMS Moodie.

В тестировании приняли участие 284 студента 2017/2018 и 2018/2019 учебных годов, из них 121 студент очной и 163 - заочной формы обучения.

Для обоснования репрезентативности студентов Башкирского государственного аграрного университета как представителей сельского населения республики был определен средний удельный вес сельского населения среди студентов вуза. Для этого были рассмотрены анкеты-резюме выпускников университета, размещенные на сайте вуза в 2015-2018 гг. Общее количество анкет - 1 524.

Результаты исследования. Неравенство и дифференциация различных слоев общества всегда были одной из его острых проблем. Традиционно выделяют такие виды социального неравенства, как неравенство по уровням дохода, полу, возрасту, уровню образования, территории проживания, национальному (этническому, расовому) признаку, уровню физических возможностей. Также возможна дифференциация по политическим взглядам (партийной принадлежности), вероисповеданию и др.

Опираясь на проведенный обзор литературы по теме цифрового неравенства и исходя из специфики цифрового неравенства, можно сделать вывод, что для данного вида неравенства в субъектах Российской Федерации (в частности, в Республике Башкортостан) наиболее значимыми являются следующие группы признаков дифференциации:

-

- территориальная (по территории проживания, ввиду ограниченных возможностей сельских территорий по сравнению с городскими);

-

- экономическая (по уровню доходов населения);

-

- социальная (по уровню образования, возрасту, ограниченным возможностям здоровья).

По данным на 1 января 2018 г., население Республики Башкортостан насчитывало 4 063 293 чел., в том числе городское население -2 522,0 тыс. чел., сельское - 1 541,3 тыс. чел.8, что составляет соответственно 62 % и 38 % общей численности. На территории республики находятся 21 город (8 городов республиканского значения, 12 городов районного значения и 1 закрытое административно-территориальное образование) и 54 района, включающих 4 538 сельских населенных пунктов9.

Удельный вес сельского населения в республике (38 %) почти в 1,5 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации (26 %; рассчитано по демографической информации Федеральной службы государственной статистики10), из чего можно сделать вывод об особой значимости дифференциации населения республики на городское и сельское. Очевидно, что сельское население (более 1/3 всего населения Башкортостана) находится в условиях цифрового неравенства по сравнению с жителями городов как с точки зрения наличия доступа к современным коммуникационным технологиям, так и уровня цифровой компетентности.

Согласно официальным данным11, услуги широкополосного доступа к сети Интернет имеются на территории более 2 600 населенных пунктов республики (где проживают около 90 % населения), услуги мобильной телефонии стандарта GSM - примерно в 4 000 населенных пунктах (98 % населения), услуги мобильного высокоскоростного доступа в интернет в сетях 3G и 4G - примерно в 1 800 населенных пунктах (86 % населения).

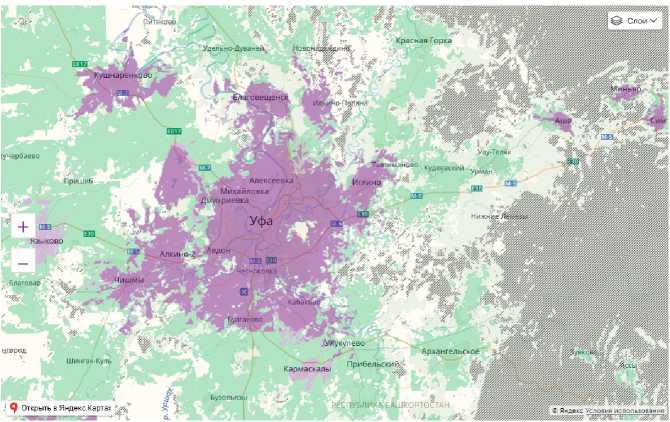

Фактическое покрытие территории республики сетями мобильной связи показано на рисунке 1, построенном по данным корпоративного сайта оператора мобильной связи «МегаФон»12.

Как видим на карте, имеются серьезные проблемы с покрытием ряда восточных районов Республики Башкортостан. Данные территории имеют сложный рельеф местности, расположены в предгорьях и горных областях Южного Урала; жители данных сельских районов до сих пор живут в условиях ограниченной мобильной связи и не имеют доступа к мобильному интернету.

Проблемы цифрового неравенства сельских территорий показывают и данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. Согласно опубликованным результатам данной переписи по Республике Башкортостан (раздел «Обеспеченность объектами инфраструктуры и применение инновационных технологий»)13, процент обеспеченности сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств граждан подключением к сети Интернет значительно ниже средних показателей статистики по республике и составляет всего 29-64 % (рис. 2). Хотя инновационные технологии ведения сельского хозяйства, включая системы оцифровки полей, технологии точного земледелия с использо- ванием систем глобального позиционирования (GPS, ГЛОНАСС) - это вектор развития сельских территорий, заданный программой перехода к цифровой экономике.

fj МегаФон

Q С> Личный кабинет

Адрес: город, улица, мет Q_ ф 4G+ (до 150 Мб/с)

Q ф Интернет 3G

0 ф 4G+ (до 300 Мб/с)

Рис. 1. Карта покрытия территории Республики Башкортостан сетями мобильной связи

F i g. 1. Coverage map for mobile networks in the Republic of Bashkortostan

Цифровое неравенство связано и с экономической дифференциацией населения по уровню доходов. По данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, в 2017 г. 16,7 % населения республики имели среднедушевой доход менее 10 тыс. руб. в месяц, 16,2 % - ежемесячный доход от 10 до 15 тыс. руб.14. При доходах такого уровня население не имеет возможности приобретать современные высокотехнологичные цифровые гаджеты, вынуждено ограничивать себя в размере оплаты услуг мобильной связи и интернета.

■ Сельскохозяйственные организации / Agricultural organizations

■ Крестьянские (фермерские) хозяйства / Peasant (farm) enterprises

■ Личные подсобные и индивидуальные хозяйства / Personal subsidiary and individual farms

Рис. 2. Удельный вес сельскохозяйственных предприятий (хозяйств), обеспеченных подключением к сети Интернет

Fig. 2. The proportion of agricultural enterprises (farms) with

Internet access

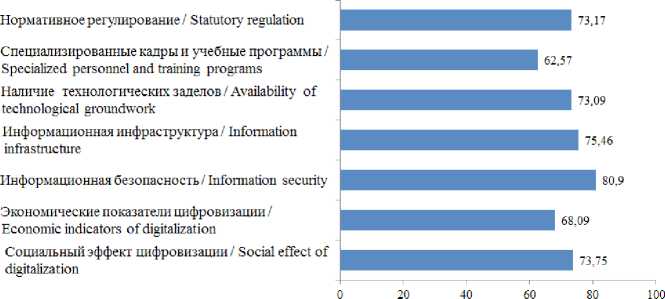

Согласно исследованиям Центра финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы управления «Сколково», проведенным в октябре 2018 г., Республика Башкортостан занимает достаточно успешное 8 место среди субъектов Российской Федерации по показателю индекса «Цифровая Россия»15. Рассчитанный индекс носит комплексный характер и складывается из семи субиндексов, оцениваемых по балльной системе.

Числовые показатели субиндексов для Республики Башкортостан представлены на рисунке 3, итоговый комплексный показатель индекса - 71,29.

Как видим из рисунка 3, на территории республики недостаточно реализован потенциал направления «Специализированные кадры и учебные программы», т. е. имеются потенциальные резервы в реализации образовательного ресурса как фактора повышения цифрового индекса региона.

Говоря о неравенстве городских и сельских территорий, нельзя не отметить, что уровень образования является одним из ключевых показателей неравенства с точки зрения социальной дифференциации населения. В частности, в Республике Башкортостан наблюдается значительный дисбаланс между удельным весом городского и сельского населения, имеющего высшее и среднее профессиональное образование.

Рис. 3. Показатели индекса «Цифровая Россия» для Республики Башкортостан (в баллах)

Fig. 3. Indicators of the Digital Russia Index for the Republic of Bashkortostan (in points)

По данным Всероссийской переписи населения, лишь 8,5 % мужчин и 11,3 % женщин - сельских жителей Республики Башкортостан, имеют высшее образование, тогда как среди городского населения этот показатель более чем в 2 раза выше - 18,4 и 22,9 % соответственно16. Также имеются существенные различия по удельному весу сельского и городского населения, имеющего среднее профессиональное образование (25,6 % мужчин и 28,1 % женщин среди сельского населения; 37,3 % мужчин и 35,8 % женщин среди городского населения).

Согласно итоговому отчету Министерства образования Республики Башкортостан за 2017 г., в регионе функционируют 9 государственных и 2 негосударственных вуза, по 7 филиалов государственных и негосударственных вузов, 104 учреждения среднего профессионального образования (68 - в городских округах и 36 - в муниципальных районах)17. Численность студентов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования в 2017/2018 учебном году составила соответственно 103,6 и 74,3 тыс. чел.18.

Термин «цифровое неравенство» в контексте части населения упоминается в постановлении Правительства Республики Башкортостан об утверждении государственной программы «Развитие информационного общества в Республике Башкортостан»19, где приводятся целевые индикаторы по выполнению данной программы. Среди них можно отметить долю государственных и муниципальных услуг, полученных в электронном виде; количество граждан, использующих электронные сервисы порталов «Электронное образование Республики Башкортостан» и «Открытая Республика», и др.

Согласно данным Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации, в 2017 г. доля граждан, получающих государственные и муниципальные услуги в электронной форме, в республике составила 78,1 %, доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА, - 55,8 % (среди лиц старше 14 лет)20. При этом в разделе «Статистика» регионального сайта «Госуслуги» ( в числе пользователей указаны 126 тыс. чел. Также жители республики активно пользуются федеральным сайтом госуслуг ( и другими доступными электронными сервисами, например, проверкой задолженности по имущественным и земельным налогам (, проверкой штрафов ГИБДД (, извещением о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде (, электронной записью к врачу (.

Потребность использования электронных услуг обостряет проблему так называемого цифрового неравенства второго уровня, связанного с отсутствием необходимых компетенций. Например, в условиях данного цифрового неравенства находится часть людей старшего поколения, не имеющих навыков работы с системами коммуникаций и вычислительной техникой и чувствующих себя «выключенными» из современной цифровой среды. Следует заметить, что данный вид неравенства может быть преодолен и самим человеком за счет более активной социальной жизненной позиции, самообразования, получения дополнительного об- разования, например, посещения курсов компьютерной грамотности и т. д. Так, в Башкортостане реализуется программа обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, финансируемая Пенсионным фондом РФ с участием Правительства Республики Башкортостан21.

По данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, в 2017 г. в регионе проживали 1 177,3 тыс. пенсионеров, в том числе - 985,4 тыс. пенсионеров по старости, 38,9 тыс. - по инвалидности22.

Образование (в том числе электронное и дистанционное) может помочь в преодолении цифрового неравенства и людям с ограниченными возможностями здоровья. В этом случае цифровые технологии позволят удаленно получать разные услуги, дадут новые возможности коммуникаций, расширят круг общения. Цифровые дистанционные образовательные технологии окажут помощь в получении общего и профессионального образования.

Задача любого профессионального образования - формирование профессиональной компетентности обучаемых. Дальнейшие процессы перехода к цифровой экономике и необходимость преодоления цифрового неравенства второго уровня поднимают проблему обязательной оценки профессиональных качеств специалиста и с точки зрения его цифровой компетентности.

В широком смысле под цифровой компетентностью специалиста будем понимать его знания, умения и навыки работы в сфере информационно-коммуникационных технологий обработки цифровой информации, а также его личностные качества, показывающие желание, возможности и стремление совершенствоваться в своей профессиональной области в условиях дальнейшей информатизации общества.

На основе разработок современных исследователей (И. А. Зимней, Ю. Г. Татура, В. И. Байденко, А. В. Хуторского и др.) выделим следующие компоненты цифровой компетентности специалиста:

-

- когнитивная - знание основ информационных процессов, места и роли информации в современном обществе; знание методов и средств обработки информации; прикладные знания в области современных информационно-коммуникационных технологий и систем;

-

- деятельностная - умения и навыки решения профессиональных задач с использованием средств вычислительной техники, навыки

работы с разнообразным программным обеспечением, умение работы в компьютерных сетях;

-

- поведенческая - демонстрируемая на практике готовность применять цифровые технологии в общественной и профессиональной деятельности;

-

- мотивационно-ценностная - система ценностных ориентаций на самосовершенствование и личностное развитие в условиях информатизации социально-экономических процессов; мотивы и модели поведения, ориентированные на углубление знаний и навыков по работе в информационной среде;

-

- коммуникативная - умение построения системы коммуникаций как в обычном межличностном общении, так и с применением современных телекоммуникационных средств;

-

- рефлексивная - потребность в рефлексии, в оценке и анализе личного опыта, в осознании своего собственного места в цифровом мире;

-

- личностная - определенные личностные качества (ответственность, дисциплинированность, креативность, умение работать в коллективе, лидерство и др.), позволяющие успешно и профессионально реализовываться в контексте дальнейшей информатизации общества.

В данном случае общая оценка цифровой компетентности может быть вычислена как:

Р = У к^ ,

i=l где d; - оценка z-ro компонента компетентности; С - соответствующий весовой коэффициент, характеризующий «значимость» признака; г -меняется от 1 до 7.

Примеры методики числовой оценки некоторых компонент компетентности приводятся в предыдущих публикациях автора [27; 28].

В ходе данного исследования был проведен анализ уровня цифровой компетентности студентов Башкирского государственного аграрного университета, сформированной по результатам изучения дисциплины «Информатика и информационные технологии», преподаваемой в вузе.

Студенты Башкирского государственного аграрного университета характеризуются значительным удельным весом сельского населения, ввиду чего являются репрезентативной выборкой для данного исследования как потенциально уязвимые с точки зрения цифрового неравенства.

Средний удельный вес сельского населения среди студентов вуза был определен по результату рассмотрения анкет-резюме выпускников 2015-2018 гг., размещенных на сайте Башкирского государственного

аграрного университета в разделе «Работодателю»23. Среди 1 524 выпускников, заполнивших анкеты и указавших в качестве своего места жительства города и муниципальные районы Республики Башкортостан, 963 чел. представляют сельское население республики, 141 - малые города районного значения (рис. 4).

population

(категория: города районного значения) / Urban population (category: cities of district significance)

(категория: города республиканского значения) / Urban population (category: cities ofrepublican significance)

P и c. 4. Удельный вес городского и сельского населения среди студентов Башкирского государственного аграрного университета

Fig. 4. The proportion of urban and rural population among students of the Bashkir State Agrarian University

Далее было проведено тестирование студентов по следующим основным разделам (модулям) информатики и информационных технологий, отражающим определенные группы цифровых компетенций:

-

- Модуль 1. Системное программное обеспечение и техническое устройство компьютера (индикаторы усвоения: знать состав системного программного обеспечения, основные компоненты и функции операционных систем, общие технические характеристики средств вычислительной техники);

-

- Модуль 2. Информация, ее измерение и кодирование (знать основные виды и свойства информации, принципы ее двоичного кодирования в вычислительных системах, единицы измерения);

-

- Модуль 3. Текстовые редакторы (иметь общее понятие о принципах обработки текстовой информации; иметь навыки работы с текстовым редактором MS Word);

-

- Модуль 4. Электронные таблицы и базы данных (знать принципы структурирования и обработки числовой информации; иметь навыки

-

23 Анкеты-резюме выпускников [Электронный ресурс] // Башкирский государственный аграрный университет. URL: https://www.bsau.ru/employei7questionnaire/ (дата обращения: 25.12.2018).

-

работы с электронными таблицами MS Excel и предметно-ориентиро-ванными базами данных);

-

- Модуль 5. Компьютерная графика (знать виды компьютерной графики, общее понятие о цветовых моделях и форматах графических файлов; иметь навыки работы с растровыми и векторными графическими редакторами);

-

- Модуль 6. Алгоритмизация и основы компьютерного моделирования (знать понятие алгоритма решения задачи и формы его представления; иметь общее понятие о системах программирования и об этапах компьютерного моделирования);

-

- Модуль 7. Коммуникационные технологии и Интернет (иметь представление о принципах работы компьютерных сетей; иметь практические навыки работы в сети Интернет по поиску информации, работе с электронной почтой, заказу электронных услуг и др.);

-

- Модуль 8. Информационная безопасность и защита информации (иметь общее представление об основах информационной безопасности, об уровнях защиты информации; иметь навыки работы с антивирусными программами).

Тестирование проводилось в системе управления электронным обучением Башкирского государственного аграрного университета, реализованной на базе EMS Moodie24. Автором разработаны около 300 вопросов, среди которых были как теоретические, так и кейсы -прикладные задачи, которые требовалось решить в ходе тестирования и загрузить ответ в электронную систему. В исследовании принимали участие студенты очной и заочной форм обучения общим количеством -284 чел.

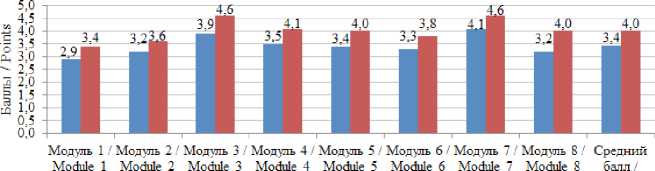

Результаты тестирования студентов представлены на рисунке 5. Как видим, в процессе обучения студентов их средний балл повысился с 3,4 до 4,0. Наиболее высокие результаты были показаны в области обработки текстовой информации (модуль 3) и коммуникационных технологий, включая работу в сети Интернет (модуль 7), что в целом отражает интересы студентов.

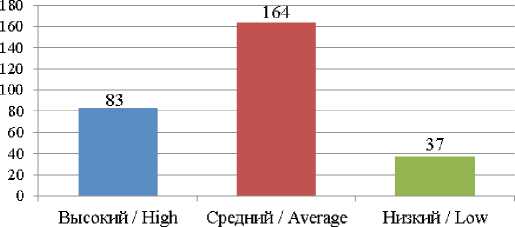

Результаты итогового распределения студентов по уровням цифровой компетентности представлены на рисунке 6. К группе «низкий уровень» были отнесены студенты, набравшие менее 3 баллов по результатам комплексного тестирования, в группу «средний уровень» - студенты со средней оценкой от 3 до 4,5 баллов, в группу «высокий уровень» -с оценкой выше 4,5 балла.

Grade point average

■ Начало обучения / Commencement of training ■ Завершение обучения / Completion of training

P и c. 5. Результаты тестирования студентов Башкирского государственного аграрного университета

Fig. 5. The test results of students of the Bashkir State Agrarian University

P и c. 6. Распределение студентов по уровням цифровой компетентности

Fig. 6. Distribution of students by level of digital competence

Полученные результаты показывают эффективность учебного курса с точки зрения формирования и повышения цифровой компетентности.

После завершения курса обучения 29 % студентов показали высокий уровень, 58 - средний и всего 13 % - низкий уровень цифровой компетентности. Средний балл студентов вырос на 16,7 %, что характеризует достаточно хорошую динамику обучаемости. Данные результаты позволяют говорить об особой роли системы образования в условиях цифрового неравенства как системы формирования цифровых общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих личности наилучшим образом реализовывать свой личностный потенциал и интегрировать его в дальнейшем в процессы информатизации общества.

Обсуждение и заключение. Цифровое неравенство - одна из острых проблем нашего времени, и интеграция образования в процессы информатизации - это одно из условий формирования цифровой образовательной среды, нацеленной на повышение цифровой компетентности всех членов общества. Цифровая компетентность позволит сгладить социальную остроту проблемы цифрового неравенства, поможет интегрировать определенные слои населения в новые экономические условия.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы:

-

- современное понимание цифрового неравенства включает ряд его компонент - неравенство в доступе к современным цифровым технологиям (неравенство первого уровня) и неравенство в степени владения цифровыми компетенциями (неравенство второго уровня). Цифровое неравенство ограничивает часть населения в возможности реализации своего личностного и профессионального потенциала и приводит в итоге к усилению экономического и социального неравенства в обществе;

-

- цифровое неравенство имеет разные формы проявления и может быть следствием дифференциации населения по разным критериям: территориальным (городское и сельское), экономическим (уровень дохода), социальным (уровень образования, возраст, возможности здоровья и др.). Для Республики Башкортостан большую актуальность имеет проблема цифрового неравенства сельских и городских территорий;

-

- миссия образования в условиях цифрового неравенства - формирование цифровых общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих личности самореализовываться в своей общественной и профессиональной деятельности в условиях цифровизации основных социально-экономических процессов;

-

- проблема преодоления цифрового неравенства носит комплексный характер и может быть решена только путем консолидации усилий всех членов общества по созданию единой цифровой среды, при поддержке региональных органов власти и с привлечением ресурсов федерального управления.

Полученные результаты исследования представляют практическую значимость для преподавателей информационных технологий, а также для представителей региональных IT-структур. Дальнейшие направления изучения проблемы цифрового неравенства связаны с выявлением новых способов формирования и развития цифровой компетентности в условиях образовательного процесса.

Список литературы Роль и место образования в преодолении цифрового неравенства (по материалам Республики Башкортостан)

- Дятлов С. А., Селищева Т. А. Регионально-пространственные характеристики и пути преодоления цифрового неравенства в России//Экономика образования. 2014. № 2. С. 48-52. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21820670 (дата обращения: 02.01.2019).

- Кузнецов Ю. А., Маркова С. Е. Некоторые аспекты количественной оценки уровня цифрового неравенства регионов Российской Федерации//Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 32 (383). С. 2-13. URL: https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/detail.php?ID=63090 (дата обращения: 02.01.2019).

- Волченко О. В. Динамика цифрового неравенства в России//Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2016. № 5. С. 163-182. DOI: 10.14515/monitoring.2016.5.10

- Van Dijk J. A. Digital Divide Research, Achievements and Shortcomings//Poetics. 2006. Vol. 34, issues 4-5. Pp. 221-235. DOI: 10.1016/j.poetic.2006.05.004

- E-inclusion or Digital Divide: An Integrated Model of Digital Inequality/B. Yu //Journal of Documentation. 2018. Vol. 74, issue 3. Pp. 552-574. DOI: 10.1108/JD-10-2017-0148