Роль и место тактики damage control при ранениях живота с повреждением селезенки

Автор: Масляков Владимир Владимирович, Барсуков Виталий Геннадиевич, Урядов Сергей Евгеньевич, Горбелик Виктор Ростиславович, Чуманов Алексей Юрьевич, Куликов Сергей Александрович

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 5 (41), 2019 года.

Бесплатный доступ

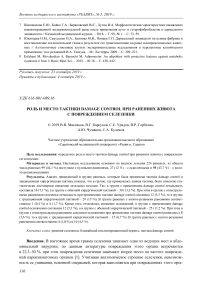

Цель исследования: определить роль и место тактики damage control при ранениях живота с повреждением селезенки.Материалы и методы. Настоящее исследование основано на анализе лечения 224 раненых, из общего числа раненых 99 (44,1 %) поступили с пулевыми ранениями, 27 (12 %) - с осколочными и 98 (43,7 %) - с колото-резаными ранами.Результаты. Анализ, проведенный в группе раненых, которым была применена тактика damage control и традиционная хирургическая тактика, показал, что в группе, где применялась данная тактика, было отмечено статистически достоверное снижение летальных исходов. Так, в группе с применением damage control летальность составила 16 (7,1 %), а в группе с обычной хирургической тактикой - 30 (13,3 %). При этом в группе с огнестрельными ранениями селезенки летальность при применении тактики damage control составила 12 (5,3 %), то в группе с традиционной хирургической тактикой - 29 (13 %). В группе раненых с колото-резаными ранениями соответственно 1 (0,4 %) и 4 (1,7 %). Кроме того, отмечалось снижение осложнений, в группе с применением damage control осложнения составили 12 (5,3 %), а в группе с обычной хирургической тактикой - 25 (11,2 %). При этом в группе с огнестрельными ранениями селезенки осложнения при применении тактики damage control развились в 8 (3,6 %), то в группе с традиционной хирургической тактикой - 15 (6,7 %). В группе раненых с колото-резаными ранениями соответственно 4 (1,8 %) и 10 (4,5 %).

Ранения селезенки, ближайший послеоперационный период, тактика damage control

Короткий адрес: https://sciup.org/143172253

IDR: 143172253 | УДК: 616-001-089.16

Текст научной статьи Роль и место тактики damage control при ранениях живота с повреждением селезенки

Введение. В настоящее время травма селезенки занимает одно из ведущих мест в абдоминальной хирургии, по данным литературы повреждения этого органа встречаются в 22,3–30 %, при этом повреждения селезенки занимают второе место по частоте повреждений паренхиматозных органов [1]. Учитывая анатомическое строение селезенки, невозможность ее ушивания, основной операцией, которая выполняется при повреждениях этого орга- на, является спленэктомия [2]. Летальность при сочетанных травмах живота с повреждениями селезенки составляет от 28,6 % до 35 % [3, 4]. С целью снижения летальных случаев и осложнений в ближайшем послеоперационном периоде при сочетанной травме в настоящее время предложен метод «damage control» [6].

Цель исследования: определить роль и место тактики damage control при ранениях живота с повреждением селезенки.

Материалы и методы. Настоящее исследование основано на анализе лечения 224 раненых, выполненное на базе 9-й городской больницы г. Грозный (Чеченская Республика), а также в отделении экстренной хирургии больницы скорой медицинской помощи г. Энгельса в период с 2002 по 2017 годы.

Распределение пациентов по возрасту и полу представлено в таблице 1.

Таблица 1

|

Возраст |

Мужчины |

Женщины |

||

|

абс. число |

% |

абс. число |

% |

|

|

До 20 лет |

34 |

15,1 |

– |

– |

|

21–30 лет |

78 |

34,8 |

10 |

4,6 |

|

31–40 лет |

61 |

27,2 |

14 |

6,2 |

|

41–50 лет |

21 |

9,4 |

6 |

2,8 |

|

Всего |

194 |

86,6 |

30 |

13,3 |

Критериями включения в исследование служили:

-

• наличие ведущего огнестрельного изолированного проникающего ранения живота;

-

• наличие ведущего огнестрельного сочетанного проникающего ранения живота или торакоабдоминального ранения;

-

• наличие ведущего колото-резаного изолированного проникающего ранения живота;

-

• наличие ведущего колото-резаного сочетанного проникающего ранения живота или торакоабдоминального ранения.

Критериями исключения выступали:

-

• наличие сочетанных повреждений головы и шеи;

-

• наличие взрывных поражений.

Травмы селезенки классифицировали по Муру (1991). Данная классификация принята Американской ассоциацией хирургов травмы (American Association for the Surgery of Trauma – AAST).

Из общего числа раненых 99 (44,1 %) поступили с пулевыми ранениями, 27 (12 %) – с осколочными и 98 (43,7 %) – с колото-резаными ранами (рис. 1).

Изолированные ранения селезенки выявлены у 131 (58,4 %) раненого, в остальных 93 (41,5 %) наблюдений выявлены сочетанные и множественные повреждения.

Использованы стандартные клинические, инструментальные и лабораторные методы исследования. Но необходимо указать, что доступность исследований была ограничена частым отсутствием расходных материалов, часто возникающими проблемами с подготовленным персоналом диагностических отделений, а также коммунальными ограничениями.

Рис. 1. Соотношения характера ранений селезенки (в %)

Наиболее диагностически значимыми симптомами огнестрельных ранений груди и живота, были: локальный статус, гемодинамические показатели, перитонеальные симптомы, напряжение брюшной стенки; наличие в ране кишечных петель, сальника, желудочного и кишечного содержимого. Это позволило на стадии клинического обследования (в сжатые сроки) достоверно разграничивать проникающий и непроникающий характер огнестрельных ранений груди и живота.

Среди специальных методов, по нашему мнению, наибольшей диагностической информативностью обладают диагностическая микролапаротомия, диагностическая пункция плевральной полости, обзорная рентгенография, катетеризация мочевого пузыря, пальцевое исследование (прямой кишки), ревизия раны.

Лечебно-диагностическая тактика в отношении раненых каждой группы имеет свои особенности, обусловленные, прежде всего срочностью проведения оперативного вмешательства и состоянием раненого.

Для более четкого понимания зависимости выбора диагностических и лечебных мероприятий от вида повреждения нами в отдельных разделах рассмотрена использованная хирургическая диагностическая и лечебная тактика при проникающих ранениях живота, груди и торакоабдоминальных ранениях.

При ранениях живота в целом, и при ранениях селезенки в частности огромное значение имеет фактор времени, который определяет не только течение ближайшего послеоперационного периода, наличие осложнений, летального исхода, но и характер оперативного лечения. В связи с этим, все раненые были разделены на две подгруппы в зависимости от времени доставки в лечебное учреждение. В группу А вошли раненые, время доставки которых не превышало одного часа, в группу Б – раненые, время доставки которых превысило один час.

При ранениях селезенки выполнялись следующие виды оперативного лечения: спленэктомия, спленэктомия с аутолиентрансплантацией, выполнение органосохраняющих операций (ОСО) с применением лазерной техники.

Спленэктомия проводилась по общепринятой методике с перевязкой сосудистой ножки селезенки. Абсолютными показаниями для спленэктомии были следующие: отрыв селезенки от сосудистой ножки, полное размозжение органа, разрыв патологически увеличенной селезенки. Во всех случаях операция заканчивалась спленэктомией.

Аутолиентрансплантация выполнялась по следующей методике: во время операции после спленэктомии фрагменты селезенки размером 1,5 см3 имплантировали в ткань большого сальника, предварительно отмыв их от крови в физиологическом растворе и удалив остатки капсулы.

Противопоказанием к выполнению процедуры являлись:

-

1) наличие остаточных очагов ткани (спленоз, добавочная селезенка) после иссечения органа;

-

2) тотальное поражение пульпы гнойно-деструктивным процессом;

-

3) старческий (более 70 лет) возраст пациента;

-

4) тяжелое состояние больного, обусловленное сочетанной травмой и шоком – относительное противопоказание.

К показаниям для проведения аутолиентрансплантации относили:

-

1) отсутствие перитонита;

-

2) отсутствие признаков травматического (геморрагического) шока.

Для проведения ОСО на селезенке использовались отечественные хирургические установки на базе СО 2 -лазера «Скальпель-1, «Ромашка-1 мощностью от 25 до 60 Вт, а также установка «Радуга» на аллюмоитриевом гранате с ниодимом (АИГ) длиной волны 1,06 мкм. Лазерную обработку ран селезенки проводили по описанной ранее методике и показаниям в строгой последовательности, начиная из глубины раны, чтобы не снимать тромбов с уже коагулированных тканей при осущивании операционного поля).

Противопоказаниями для выполнения ОСО служили:

-

1. Наличие сочетанных повреждений, приведших к развитию тяжелого (III–IVстепени) травматического шока или наличие тяжелого (III–IV степени) геморрагического шока.

-

2. Размозжение либо полный отрыв органа от сосудистой ножки.

-

3. Разрыв патологически увеличенной селезенки.

-

4. Пожилой возраст раненого.

Все раненые были разделены на две группы: в первую (основную) вошли раненые, которые в момент поступления имели тяжелое или крайне тяжелое состояние, обусловленное шоком, наличием сочетанных повреждений. В этой группе раненых была применена тактика «damage control». Во вторую группу (сравнения) вошли раненые, аналогичные по тяжести состояния, которым была применена общепринятая хирургическая тактика.

Полученные в процессе исследований данные были статистически обработаны с вычислением параметрических (по критерию Стьюдента) и непараметрических (Wilcoxоn test) критериев достоверности различий значений признаков в сравниваемых совокупностях с использованием компьютерной программы «Statistica 7.0».

Результаты и обсуждение. В результате проведенного анализа было установлено, что из общего количества раненых в момент поступления тяжелое или крайне тяжелое состояние было зарегистрировано у 97 (43,3 %) человек. У остальных 127 (56,6 %) в момент поступления состояние было расценено как средней степени тяжести. Необходимо отметить, что проведенный анализ показал, что из 97 раненых, состояние которых в момент поступления было расценено как тяжелое или крайне тяжелое, наибольшее количество было отмечено в группе с огнестрельными ранениями живота – 65 (29 %) человек, в группе с колото-резаными ранениями таких раненых было 32 (14,2 %) раненых (p < 0,05). Основными причинами, приведшими к тяжести состояния, были: наличие множественных повреждений живота, тяжелая внутрибрюшная кровопотеря, которые закономерно приводили к геморрагическому и/или травматическому шоку. Наличие тяжелых повреждений, шока, большого объема внутри-брюшной кровопотери потребовало проведения особенной тактики ведения таких раненых. Виды оперативных лечений, применяемых при ранениях живота с повреждениями селезенки в зависимости от вида ранения у всех раненых, представлены в табл. 2.

Таблица 2

Виды оперативного лечения ранений селезенки

|

Название операции |

Характер ранения |

|||

|

огнестрельные ранения (n = 126) |

колото-резаные ранения (n = 98) |

|||

|

абс. число |

% |

абс. число |

% |

|

|

Спленэктомия |

83 |

65,8 |

56 |

57,1 |

|

Спленэктомия с аутолиентрансплантацией |

27 |

21,4 |

16 |

16,3 |

|

ОСО |

16 |

12,6 |

26 |

26,5 |

|

Всего |

126 |

100 |

98 |

100 |

Как видно из данных, представленных в таблице 2, основным видом оперативного лечения при ранениях селезенки, не зависимо от вида ранения, была спленэктомия, которая была выполнена в 138 (62 %) наблюдениях. Необходимо отметить, что в группе с огнестрельными ранениями количество выполненных спленэктомий было статистически достоверно выше, по сравнению с группой колото-резаных ранений живота. Так, в группе с огнестрельными ранениями живота количество выполненных спленэктомий составило 83 (65,8 % от количества раненых в данной группе), а при колото-резаных ранениях – 65 (57,1 % от количества раненых в данной группе) (p < 0,05).

При этом в группе с колото-резаными ранениями преобладало количество выполненных ОСО, 26 (26,5 %) и 16 (12,6 %) соответственно (p < 0,05). Количество выполненных спленэктомий с аутолиентрансплантацией статистически достоверно преобладало в группе с огнестрельными ранениями селезенки – 27 (21,4 %) и 16 (16,3 %) соответственно (p < 0,05). Проведенный анализ выбора оперативного лечения показал, что в группе раненых с огнестрельными ранениями живота количество спленэктомий преобладало по следующим причинам: в данной группе было больше раненых, в момент поступления которых состояние было охарактеризовано как тяжелое или крайне тяжелое, помимо этого, в группе с огнестрельными ранениями селезенки преобладали повреждения IV и V степеней по классификации AAST. В группе с колото-резаными ранениями селезенки было меньше раненых, доставленных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, преобладали ранения полюсов селезенки, что было технически более удобным для выполнения ОСО.

Из 98 раненых, состояние которых в момент поступления было расценено как тяжелое или крайне тяжелое, тактика damage control была применена в 56 (25 %) наблюдениях, в остальных 42 (18,7 %) случаях применялась обычная хирургическая тактика, заключающаяся в проведении лапаротомии, спленэктомии. Из 56 раненых, которым была применена тактика damage control, у 44 (19,6 %) раненых были огнестрельные ранения, у 12 (5,3 %) раненых – колото-резаные ранения. В остальных 21 (9,4 %) огнестрельных ранениях и 20 (8,9 %) колото-резаных ранениях – обычная хирургическая тактика. Тактика damage control в анализируемых группах заключалась в следующем: раненым выполнялась лапаротомия, ревизия органов брюшной полости, проведение временного гемостаза путем наложения сосудистого зажима на сосудистую ножку селезенки, затем операция приостанавливалась, брюшная по- лость укрывалась влажными салфетками, и проводились мероприятия по стабилизации гемодинамики раненого. Время, необходимое на стабилизацию гемодинамики, требовалось от 30 до 50 мин, в среднем это время составило 37 ± 8 мин. После стабилизации гемодинамики, возобновлялось проведение оперативного лечения, которое заключалось в выполнении спленэктомии по общепринятой методике, санации и дренировании брюшной полости.

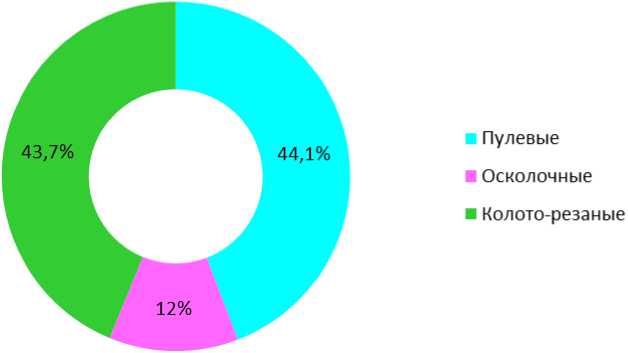

В ближайшем послеоперационном периоде всего умерло 68 (30,4 %) раненых. Из них в группе с огнестрельными ранениями – 57 (25,4 %) раненых, в группе с колото-резаными ранениями – 11 (4,9 %) раненых. Количество летальных случаев в зависимости от вида оперативного лечения в двух группах представлено на рис. 2.

Рис. 2. Количество летальных исходов при ранениях селезенки в зависимости от выбранной операции (в %)

-

■ Огнестрельные

-

■ Колото-резаные

Как видно из данных, представленных на рисунке 2, наибольшее количество летальных исходов в обеих группах было у тех раненых, которым была выполнена спленэктомия. При этом в группе с огнестрельными ранениями количество летальных исходов статистически достоверно превышало количество летальных исходов в группе с колото-резаными ранениями 38 (16,9 %) и 8 (3,5 %) (p < 0,05) соответственно. Это обусловлено тем, что спленэктомия была выполнена наиболее тяжелым раненым. После спленэктомии с аутолиентрансплантацией количество летальных исходов было соответственно 12 (5,3 %) и 2 (0,8 %) (p < 0,05), а после ОСО – 7 (3,1%) и 1 (0,4 %) соответственно (p < 0,05). Основными причинами летальных исходов в двух группах были: шок (геморрагический или травматический) – 54 (24,1 %), пневмония – 8 (3,6 %), сепсис – 2 (0,9 %) и тромбоэмболия легочной артерии – 4 (1,8 %) случаев.

Анализ, проведенный в группе раненых, которым была применена тактика damage control и традиционная хирургическая тактика, показал, что в группе, где применялась данная тактика, было отмечено статистически достоверное снижение летальных исходов. Так, в группе с применением damage control летальность составила 16 (7,1 %), а в группе с обычной хирургической тактикой – 30 (13,3 %) (p < 0,05). При этом в группе с огнестрельными ране- ниями селезенки летальность при применении тактики damage control составила 12 (5,3 %), то в группе с традиционной хирургической тактикой – 29 (13 %) (p < 0,05). В группе раненых с колото-резаными ранениями соответственно 1 (0,4 %) и 4 (1,7 %) (p < 0,05). Причинами летальных исходов в данной группе был различный шок.

Анализ течения ближайшего послеоперационного периода показал, что осложнения развились у 87 (38,8 %) раненых, из них в группе с огнестрельными ранениями – в 63 (28,1 %), а в группе с колото-резаными ранениями – у 24 (10,7 %) раненых. Отмечается статистически достоверное увеличение количества осложнений в группе с огнестрельными ранениями (p < 0,05). Осложнения, развившиеся у раненых в ближайшем послеоперационном периоде у раненых в зависимости от вида операции, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Количество осложнений при ранениях селезенки

|

Название операции |

Характер ранения |

|||

|

огнестрельные ранения (n = 126) |

колото-резаные ранения (n = 98) |

|||

|

абс. число |

% |

абс. число |

% |

|

|

Спленэктомия |

42 |

18,7 |

13 |

5,8 |

|

Спленэктомия с аутолиентрансплантацией |

17 |

7,6 |

8 |

3,6 |

|

ОСО |

4 |

1,8 |

3 |

1,3 |

|

Всего |

63 |

28,1 |

24 |

10,7 |

Как видно из данных, представленных в таблице 3, большинство зарегистрированных осложнений развилось в группе раненых, которым была выполнена спленэктомия.

Основные осложнения, выявленные после огнестрельных ранений селезенки в ближайшем послеоперационном периоде, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Виды осложнений в ближайшем послеоперационном периоде при огнестрельных ранениях селезенки

|

Название осложнения |

Вид операции |

||

|

Спленэктомия |

Спленэктомия с аутоли-ентрансплантацией |

ОСО |

|

|

Пневмония |

23 (10,3 %) |

8 (3,6 %) |

2 (0,8 %) |

|

Продолжающееся кровотечение |

– |

– |

1 (0,4 %) |

|

Перитонит |

2 (0,8 %) |

– |

– |

|

Панкреатит |

5 (2,2 %) |

5 (2,2 %) |

– |

|

Экссудативный плеврит |

12 (5,4 %) |

4 (1,8 %) |

1 (0,4 %) |

|

Всего |

42 (18,7 %) |

17 (7,6 %) |

4 (1,8 %) |

Из данных, представленных в таблице 4, видно, что наибольшее статистически достоверное количество осложнений, развившихся в ближайшем послеоперационном периоде у раненых с огнестрельными ранениями селезенки, отмечено в группе после спленэктомии – 18,7 %. При этом наибольшее количество осложнений в этой группе было связано с пневмонией – 23 (10,3 %). Из других, наиболее часто встречающихся, следует отметить экссудативный плеврит – 12 (5,4 %) и панкреатит – 5 (2,2 %). Перитонит отмечен в 2 (0,8 %) наблюдениях при сочетанных ранениях. В группе раненых, которым была выполнена спленэктомия с аутолиентрансплантацией, осложнения развились в 7,6 %, наиболее частыми осложнениями в этой группе были: пневмония - 8 (3,6 %), панкреатит - 5 (2,2 %) и экссудативный плеврит -4 (1,8 %) наблюдений. В группе раненых с ОСО отмечено наименьшее количество осложнений -1,8 %. Из них пневмония в 2 (0,8 %) наблюдениях, продолжающееся кровотечение в 1 (0,4 %) и экссудативный плеврит - в 1 (0,4 %) наблюдениях.

Основные осложнения, выявленные после колото-резаных ранений селезенки в ближайшем послеоперационном периоде, представлены в табл. 5.

Таблица 5

Виды осложнений в ближайшем послеоперационном периоде при колото-резаных ранениях селезенки

|

Название осложнения |

Вид операции |

||

|

Спленэктомия |

Спленэктомия с ауто-лиентрансплантацией |

ОСО |

|

|

Пневмония |

8 (3,6 %) |

4 (1,8 %) |

1 (0,4 %) |

|

Продолжающееся кровотечение |

— |

— |

1 (0,4 %) |

|

Панкреатит |

5 (2,2 %) |

1 (0,4 %) |

— |

|

Экссудативный плеврит |

2 (5,4 %) |

1 (0,4 %) |

— |

|

Нагноение послеоперационной раны |

3 (1,3 %) |

2 (0,8 %) |

1 (0,4 %) |

|

Всего |

13 (5,8 %) |

8 (3,6 %) |

3 (1,3 %) |

Из данных, представленных в таблице 5, видно, что в группе с колото-резаными ранениями селезенки, также как и в группе с огнестрельными ранениями, наибольшее, статистически достоверное количество осложнений отмечено в группе после спленэктомии - 5,8 %. При этом наиболее часто отмечено развитие пневмонии - 8 (3,6 %), панкреатита - 5 (2,2 %), нагноение послеоперационной раны - 3 (1,3 %) и экссудативный плеврит - 2 (5,4 %) случаев. После спленэктомии с аутолиентрансплантацией осложнения развились в 3,6 % случаях. При этом наиболее часто были пневмония - 4 (1,8 %), нагноение послеоперационной раны -2 (0,8 %) панкреатит и экссудативный плеврит в 1 (0,4 %) наблюдениях. В группе раненых с ОСО развитие осложнений зарегистрировано в 1,3 % случаях. Из них были пневмония, продолжающееся кровотечение и нагноение послеоперационной раны в 1 (0,4 %) случаях.

Анализ, проведенный в группе раненых, которым была применена тактика damage control и традиционная хирургическая тактика, показал, что в группе, где применялась данная тактика, было отмечено статистически достоверное снижение осложнений. Так, в группе с применением damage control осложнения составили 12 (5,3 %), а в группе с обычной хирургической тактикой - 25 (11,2 %) (р < 0,05). При этом в группе с огнестрельными ранениями селезенки осложнения при применении тактики damage control развились в 8 (3,6 %), то в группе с традиционной хирургической тактикой - 15 (6,7 %) (р < 0,05). В группе раненых с колото-резаными ранениями соответственно 4 (1,8 %) и 10 (4,5 %) (р < 0,05).

Таким образом, представленное исследование показывает, что применение тактики damage control позволяет снизить количество летальных исходов и количество осложнений при ранениях живота с повреждением селезенки.

Выводы:

-

1. Наибольшее количество осложнений и летальных исходов в ближайшем послеоперационном периоде при ранениях селезенки отмечается после огнестрельных ранениях живота: соответственно 28,1 % и 25,4 %. При колото-резаных ранения - 10,7 % и 4,9 %.

-

2. Применение тактики damage control позволяет снизить летальность с 13,3 % до 7,1 %, а осложнения с 11,2 % до 5,3 %.

Список литературы Роль и место тактики damage control при ранениях живота с повреждением селезенки

- Гладинец М.М., Садыков А.К., Маратова А.Т. и др. Хирургическая тактика при повреждениях селезенки // Наука и здравоохранение. - 2013. - № 1. - С. 16-17.

- Чарышкин А.Л., Демин В.П., Гафиуллов М.Р. Хирургическое лечение больных с травматическими повреждениями селезенки // Ульяновский медико-биологический журнал. - 2015. - № 3. - С. 66-72.

- Алексеев В.С., Катанов Е.С. Сочетанная травма селезенки // Вестник Чувашского университета. - 2013. - № 3. - С. 341-346.

- Ярешко В.Г., Михеев Ю.А., Отарашвили К.Н. Концепция damage control при травме (взгляд хирурга) // Медицина неотложных состояний. - 2014. - № 7. - С. 176-180.

- Колтович А., Пфейфер Р., Ивченко Д., Алмахмауд Х., Папе Г.К. Хирургический метод "damage control" в мирных и военных условиях // Политравма. - 2014. - № 4. - С. 6-16.