Роль и задачи институтов Коми НЦ УрО РАН в изучении Арктического региона

Автор: Асхабов А.М., Гецен М.В., Самарин А.В.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: От редактора

Статья в выпуске: 3 (23), 2015 года.

Бесплатный доступ

В предложенной статье произведен ретроспективный обзор научных исследований институтов Коми научного центра УрО РАН на арктических территориях. Продемонстрировано, что 70-летний период истории академической науки в Коми теснейшим образом связан с изучением богатейших природных ресурсов высоких широт на Северо-Востоке европейской части страны. Сделана попытка обозначить ключевые направления научной тематики в ближайшей перспективе.

Арктика, академическая наука, воркута, минерально-сырьевые ресурсы, экология, социально-экономические проблемы, гуманитарное североведение, координация научных исследований

Короткий адрес: https://sciup.org/14992772

IDR: 14992772 | УДК: 061.62(470.13):502.171(98)

Текст научной статьи Роль и задачи институтов Коми НЦ УрО РАН в изучении Арктического региона

Коми научный центр – один из старейших в системе РАН – теснейшим образом связан с изучением богатейших природных ресурсов высоких широт. Накопленный академическими институтами опыт северо-арктических исследований может пригодиться в условиях поиска тематики, который мог бы составить основу общей исследовательской (интеграционной) программы, в наибольшей степени отвечающей современным стратегическим задачам государства. Это особенно важно, поскольку формирование новой структуры региональной сети учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) России, проходит в геополитической ситуации принципиального изменения государственной политики в Арктике. В связи с этим мы должны ответить на вопрос: «Насколько арктическая тематика в исследованиях Коми научного центра УрО РАН отвечает современным запросам ”арктической экспансии России”?».

В историческом контексте объединяющая роль Академии наук наиболее полно описана для западных [1] и северо-восточных [2] регионов Европейского Севера. Напомним лишь некоторые основные моменты в свете задач настоящего вступления. Вскоре после создания в Петербурге Императорской Академии наук уже с этапа первых арктических экспедиций Россия начинает изучение обширных северных территорий. Открытие международными экспедициями неизвестных ранее арктических пространств, включая арктические острова, подтолкнуло Российскую академию наук к созданию Полярной комиссии (1914) с первостепенной задачей составления физико-географических и административных карт Севера и карты Северного края, куда входил Коми край [3]. Для восполнения потерь в годы первой мировой войны и поиска альтернатив завозимому из-за границы сырью по инициативе В.И.Вернадского при Императорской академии наук создается (1915) Комиссия по изучению

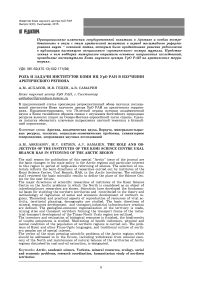

Общий вид ландшафта равнинной части Европейской Арктики.

В исторической ретроспективе четко прослеживаются традиции, заложенные многолетним опытом Коми научного центра в организации и проведении исследований на арктической территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа (восточноевропейские тундры). К их числу следует отнести консолидирующую роль Академии наук, увязку выбора районов и тематики работ с государственными запросами времени и объединением усилий создаваемых научных коллективов на основе междисциплинарных подходов.

естественных производительных сил России (КЕПС). Основная ее цель – фактическое использование научных результатов комплекса наук в области геологии, минералогии, географии, ботаники, зоологии и других наук. Сложная экономическая и политическая ситуация в стране при отсутствии собственной сырьевой базы стали мотивом для создания Северной научно-промысловой экспедиции (1920). В ее состав вошли крупнейшие исследователи того времени, в том числе и от Академии наук. Этой экспедиции предписывалось проводить исследовательские и промысловые работы, а также координировать любые изыскания, предпринимаемые другими организациями на всем пространстве к северу от 60-й параллели. Северная экспедиция вобрала в себя всех отечественных специалистов, которые на протяжении предыдущих лет занимались изучением Европейского Севера. Исследованиями было охвачено около 40% площади Советской России – Большеземельская тундра, п-ов Пай-Хой и побережье арктических морей (Белое, Карское, Баренцево) [2].

Роль Академии наук в изучении Печорского края особенно проявилась в 1930-е гг. с органи- зацией под руководством Полярной комиссии экспедиции Печорской бригады, которую возглавил президент Академии наук акад. А.П.Карпинский [4]. Исследования северных территорий были подняты на новый уровень. По итогам широкомасштабных

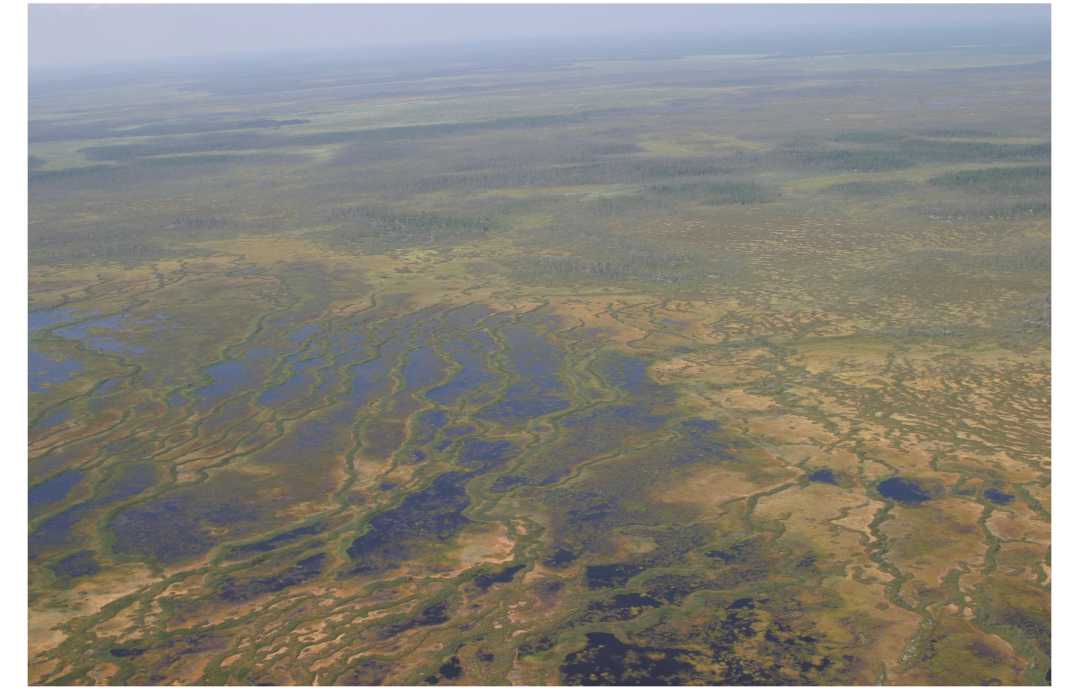

Партия геолога А.А. Чернова на р. Малой Талате, Югорский п-ов, 1933 г.

работ в бассейне р. Печоры на Президиуме АН СССР была принята рабочая гипотеза народнохозяйственного освоения Печорского края на 1935– 1947–1950 гг. Разработанные на ее основе правительственные постановления определили стратегию развития Печорского края. Одним из основных предложений академической бригады было строительство железной дороги на Воркуту [5].

Дальнейший этап изучения богатейших природных ресурсов Коми края был связан с организацией на Европейском Севере стационарных учреждений Академии наук. Одними из первых в СССР были созданы Кольская база АН СССР в г. Кировске (1932) и Северная база АН СССР в Архангельске (1936). В начале войны они были эвакуированы в г. Сыктывкар, где начали масштабное научное изучение территории региона. Исследования, проведенные за 1941–1944 гг., оказали существенное воздействие на экономическое развитие Коми АССР. В результате Президиумом АН СССР было принято решение организовать в Сыктывкаре Базу АН СССР в Коми АССР (1944 г.), поставить перед ней задачи по изучению природных богатств Коми края, его национальной культуры и истории коми народа. Вскоре научными исследованиями была охвачена вся территория республики [6].

В годы войны и первые послевоенные годы научные силы этого первого в Коми академического учреждения были сосредоточены на обосновании размещения производительных сил региона вдоль строящейся железнодорожной дороги на Воркуту. Говоря современным языком, это было своего рода междисциплинарное взаимодействие специалистов для решения общей государственной задачи стра- тегической важности. С этого «госзаказа» 1940-х гг. арктические территории на европейском Северо-

Востоке становятся неотъемлемой частью дальнейших исследований, которые сосредотачиваются

«на платформе» единого в Коми академического учреждения – Коми филиала АН СССР (с 1949 г.) –

Коми научного центра УрО РАН (с 1991 г.). Террито- риальный охват научных изысканий во многом зависел от задач, поставленных руководством республики.

Ученые выполняли научные исследования в широком географическом диапазоне. В Арктике работы проводились от южных границ лесотундровой зоны и до островов Новая Земля, Вайгач, Врангеля. Преимущественно это были исследования ресурсоведческого направления и ожидаемо первые крупные успехи произошли именно здесь. 1960-е гг. характеризует небывалый подъем геологических научных исследований в период первых ярких открытий нефтегазовых и газоконденсатных месторождений (Западно-Тэбукское –1959 г.; Усинское – 1962 г.; Вуктыльское – 1964 г.). Геологической наукой обосновывались новые прогнозные и поисковые площади с выходом геологов с разведками в северные и приуральские районы. Открытие новых площадей позволило существенно расширить нефте-газодобычу и поднять на новый уровень индустрию переработки нефти и газа.

В 1970-е гг. открыта новая Урало-Новозе-мельская флюоритоносная провинция с крупными запасами уникального по качеству сырья для оптической промышленности. Впервые проведены комплексные литолого-геохимические исследования на севере Урало-Пайхойского региона. Составлены прогнозно-металлогенические карты Северо-Востока европейской части СССР. На основе детальных топоминералогических исследований в перспективных рудоносных районах (Полярный и Приполярный Урал, Пай-Хой, Тиман) разработаны новые прогнозные и поисковые критерии, совместно с отраслевыми геологическими организациями при координирующей роли академической науки обоснована и оконтурена Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, которая в настоящее время «рассматривается как одна из наиболее перспективных по приросту запасов углеводородного сы- рья». В эти же годы проводятся комплексные экспедиции на побережьях Карского и Баренцева морей, Северном Тимане, Югорском п-ове, о-ве Вай-гач. С перспективой дальнейшего освоения Арктики особого внимания заслуживает Тимано-Северо-уральский регион (включает Республику Коми и НАО, охватывая северную часть Урала, Пай-Хой и Канино-Тиманскую гряду), арктическая зона которо-

Решение этих проблем в производственном масштабе потребовало колоссальных организационных и творческих усилий большого коллектива исследователей: под проблемы формировались междисциплинарные коллективы специалистов разных направлений. На полевых стационарах Института биологии и в совместных экспедициях активно развивается научная кооперация с академи-

На первом опытном участке сеяного луга в Воркутинской тундре: И.С.Хантимер (родоначальник направления по залужению тундры), агроном Ф.С.Митрофанов, А.И.Толмачев (консультант Коми филиала АН СССР по флоре и растительности Севера), Н.С.Коте-лина (ученый-исследователь по лугам Севера). Совхоз «Центральный» к/б «Воркутауголь», 1963 г.

ческими и отраслевыми институтами различных регионов страны. Воркута как заполярный город с развитой инфраструктурой становится форпостом академической науки в Коми, а в стране – одним из центров тундровой экологии [7], заложив основы «новой культуры природопользования» [1, с.5]. Опубликованные в отечественных и зарубежных изданиях тех лет итоги многолетнего изучения большого коллектива исследователей в Воркутинской тундре до сего времени имеют отнюдь не узко региональное, а общебиологическое значение, сохраняя приоритетный для арктической науки характер.

«Золотой век» широкомасштабных научных исследований в российской Арктике сменяют 1990-е гг. – период глубокого политического и экономического переустройства страны с жесточайшим обвалом всех отраслей, в том числе и академической го также богата углеводородами и углем. И в дальнейшем выполнение крупных проектов освоения минерально-сырьевых ресурсов Европейской Арктики невозможно без активного государственного участия и привлечения научных сил Коми научного центра УрО РАН∗.

Наращивание в 1960–1980-е гг. объемов угледобычи и увеличение численности населения заполярной Воркуты (1989 г. – свыше 200 тыс. чел.) мотивировали беспрецедентный по своей социальной значимости и масштабам государственный заказ республики на создание в арктическом промышленном центре угледобычи страны местной кормовой базы животноводства и рыболовства. С начала 1960-х гг. в тематике биологических исследований Коми филиала АН СССР формируются две фундаменталь- ные научные проблемы: производство кормов путем залужения тундры и выявление био-продукционных и рыбохозяйственных возможностей озер Большеземельской тундры на территориях республики и НАО.

∗ Подробнее см. в этом номере: А.М.Асхабов, С.К.Кузнецов, М.Б.Тарбаев, И.Н.Бурцев, Н.Н.Тимонина, А.М.Пыстин. Минерально-сырьевая база Тимано-Североуральского региона и перспективы ее развития. С. 79–90.

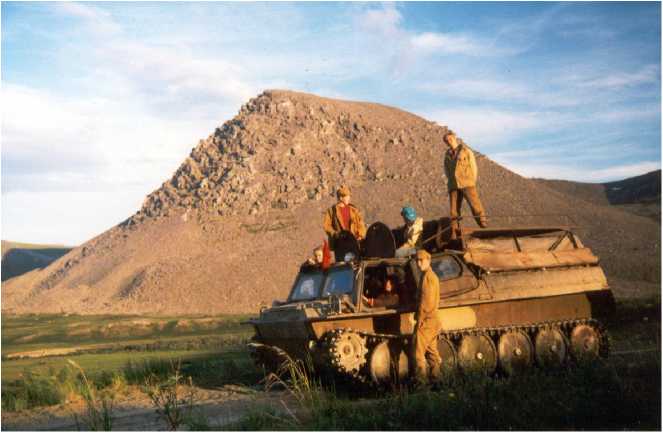

Варандейская экспедиция лаборатории экологии и охраны тундры Института биологии, 1993 г.

науки. Для Республики Коми и других северных регионов страны остро встала (остается актуальной и до настоящего времени!) проблема выработки государственной стратегии по Северу. В связи с этим «По инициативе группы ученых Республики Коми […] в 1993 г. была создана Комиссия по изучению естественных производительных сил Республики Коми (КЕПС РК), вначале при Верховном Совете РК, затем – при Главе РК […] Идея организации

КЕПС РК исходила из исторического опыта концентрации научно-технических сил для мобилизации природных ресурсов в критические периоды российской истории» [8, с.66–67]. За 10-летний период «коренной перестройки экономики и общественных отношений» КЕПС выработала общие параметры стратегии развития Республики Коми на рубеже веков и в первой четверти XXI в., была создана «информационная база по современному состоянию и потенциалу природных производительных сил» [8, с.69].

В эти тяжелые годы академическая наука предпринимает немалые усилия для сохранения научного направления по изучению природных ресурсов Воркутинского промышленного района. В структуре Института биологии организуется Воркутинский научный стационар. Под него разрабатывается первая научная программа «Экология Воркуты», финансирование которой в сложных социально-экономических условиях шахтерского города при долевом участии берет на себя Администрация Воркуты. Вслед коллектив авторов Коми научного центра УрО РАН публикует первый Программный проект «Экология и охрана восточноевропейских тундр» (1992) [9], положив в основу накопленный к этому времени 30-летний опыт изучения академической наукой природы этого региона. Проект стал началом для привлечения на долгосрочную перспективу международной общественности к исследованиям по сохранению разнообразия зональных типов ландшафтов арктического региона. Основные разделы этого проекта не потеряли своей значимости и в наши дни.

В 2000-е гг. арктическое направление исследований академической науки отличает активизация изысканий в приморских тундрах на территории Ненецкого автономного округа с участием международных организаций [10]. Вектор исследований этого периода – природоохранный. Не случайно восточноевропейские тундры – это не только углеводородное сырье и высококачественный коксующийся уголь. Эта территория северной Европы – прежде всего значительные водные ресурсы (озерность территории свыше 70%) и сохранившиеся на промысловом уровне маточные стада сиговых рыб. В мире восточноевропейские тундры известны также как очаг Евразии по воспроизводству водоплавающей дичи, включенный в перечень водно-болотных угодий международного значения. Для науки эти территории мирового наследия не имеют административных границ. В рамках международных проектов наиболее продуктивными в этот период были наблюдения за «краснокнижными» видами водоплавающих птиц.

Таким образом, с первых лет существования Коми научный центр УрО РАН выполнял свою основную миссию – изучение и вовлечение в хозяйственный оборот богатств природных ресурсов северных регионов страны. В сформировавшемся комплексе научных учреждений академической, вузовской и отраслевой науки Коми научный центр УрО РАН стал главным координатором научной деятельности в регионе. Все крупнейшие экономические, социальные и культурные проекты, осуществляемые в Республике Коми, были связаны с работами ученых научного центра. В значительной степени благодаря работам ученых в европейской части России создана прежде всего мощнейшая топливно-энергетическая база. И, пожалуй, ни один регион России не имеет столь проработанной научной основы для разработки ключевых социальноэкономических стратегий с использованием междисциплинарных подходов для глубокого познания природы Севера и социально-экономических условий развития субарктических и арктических территорий региона. Сегодня институты Коми научного центра УрО РАН сформировали собственные уникальные направления исследований, которые включают в себя и арктическую зону.

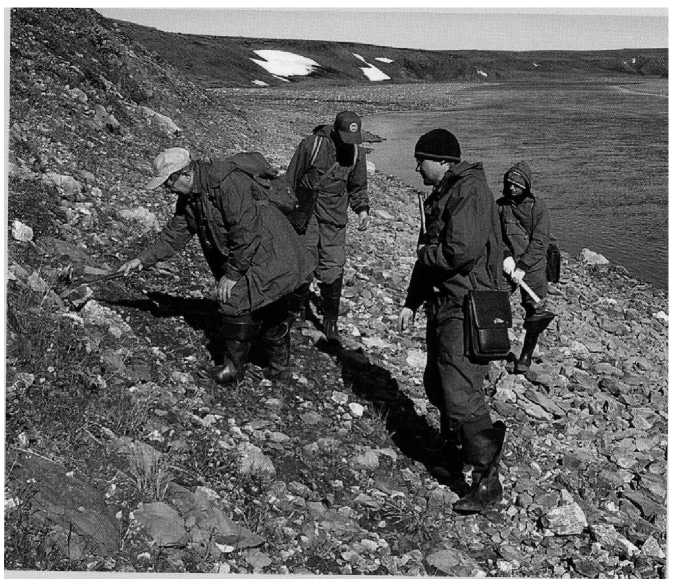

Ученые Института геологии в экспедиции, 2000-е гг.

К настоящему времени определился спектр наиболее актуальных направлений исследований институтов Коми научного центра УрО РАН по проблемам Арктики, в которых Север рассматривается как объект междисциплинарных исследований. Разработаны фундаментальные основы научного североведения и внесен вклад в теорию и методологию регулирования социально-экономического развития северных регионов. Изучены теоретические и практические аспекты воспроизводства ресурсов жизнедеятельности, территориального планирования, демографии. Определены основные направления освоения минерально-сырьевой базы и создания транспортно-производственной инфра- структуры. Проведено геолого-экономическое районирование территории, выделены горнорудные узлы и транспортные коридоры, формирующие транспортный каркас индустриально-транспортного развития Тимано-Североуральского региона.

В масштабах европейского Северо-Востока завершена инвентаризация и оценка биологических ресурсов и изучено биоразнообразие тундровых экосистем. Созданы кадастры и базы данных с использованием ГИС-технологий. Выявлены механизмы приспособительных реакций фоновых видов растительного и животного мира Арктики к экстремальным условиям природной среды. С этой целью продолжается многолетний мониторинг показателей здоровья, физического и психического благополучия населения северных регионов. Дана практическая оценка влияния промышленных объектов. В разных группах населения изучаются и факторы риска развития наиболее социально значимых заболеваний в условиях Севера и Арктики с целью разработки мер по повышению физической работоспособности в условиях низких температур. Разрабатываются научные основы формирования морозостойких гетерогенных эластичных композитов на основе полиуретанов и создания новых материалов, повышающих работоспособность в экстремальных условиях Севера и Арктики при температурах до минус 50–60о.

В изучении современных этнических процессов у народов европейского Северо-Востока особое место занимают вопросы разработки проблем коми и других финноугорских языков, и традиционной культуры северных народов. У коренных народов Крайнего Севера она изучается как система адаптации к природной среде Арктики. В комплексных исследованиях социально-демографической динамики изменяющегося в XX в. макрорегиона Арктики и Субарктики прослеживаются культурные и социальные трансформации в Арктике местных сообществ. Огромное вни- мание в современных условиях привлекает проблема заселения и освоения Арктики, происхождения населяющих ее коренных народов, а также адаптация человека в древности и средневековье (по археологическим данным) к условиям северных широт Евразии. Актуальна эта проблема и под углом зрения истории закрепления арктической территории за Российским государством в арктической зоне северо-востока Европы и Приуралья.

Материалы настоящего выпуска журнала отражают спектр наиболее актуальных направлений Коми научного центра УрО РАН по проблемам Арктики. В связи с подписанием Федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации» (2014) в ее состав вошла территория МО ГО «Вор- кута». Поэтому объясним огромный интерес к Воркуте со стороны науки. Новый импульс развития этому промышленному центру должны придать как работа Госкомиссии по Арктике с реальным представительством воркутинцев, так и «Стратегия градо-экономического преобразования города Воркуты и перспектив его развития». Своеобразным госзаказом стала проработка экономистами Коми научного центра УрО РАН программы социальноэкономического развития этого арктического города на перспективу до 2020 г. В этом номере по ряду критериев обосновывается концепция развития Воркуты как самодостаточного базового города российского Севера. На это «работают» и особенности физико-географического положения Воркуты на Северо-Востоке европейского континента близ предгорий Урала на границе Европы и Азии и вблизи арктических морей. Не случайно Воркута издавна была центром притяжения международных научных сил.

Сотрудники отдела флоры и растительности Севера Института биологии в экспедиции по изучению ООПТ на Полярном Урале (в центре – руководитель лаборатории, директор института С.В.Дёг-тева), 2010-е гг.

Арктическая доктрина России (2008) предусматривает дальнейшее экономическое освоение высокоширотных территорий, но при условии сохранения их природы. Важными базисными элементами для этого являются научно обоснованные особо охраняемые природные территории (ООПТ). И если об единой экологической сети ООПТ в российской Арктике пока говорить не приходится, то Республику Коми, как показывают материалы настоящего выпуска журнала, отличает сформированная по природным зонам сеть ООПТ. В разработанном проекте реконструкции системы ООПТ Республики Коми менее всего она пока представлена в Воркутинском промышленном районе с прилегающими территориями Полярного Урала.

Еще одна из сильных сторон многолетних экологических исследований академической науки в восточноевропейских тундрах – заложенная широкая наблюдательная сеть фонового экологического мониторинга с учетом проектируемых, строящихся и действующих в Большеземельской тундре производственных объектов. В будущем она позволит выявить основные источники загрязнения природной среды тундры в естественных и нарушенных состояниях. В настоящем номере журнала представлены первые материалы коллектива авторов по наблюдениям вдоль трассы газопровода «Бованенково-Ухта» на проложенном участке по территории Большеземельской тундры. Сведения о его влиянии на природные комплексы тундры практически отсутствуют. Показано, что несмотря на молодость этого масштабного линейного сооружения, в природных комплексах выявлены заметные структурные изменения. Интенсивная эксплуатация автотрассы без бетонного покрытия создает угрозу сильного пылевого загрязнения фитоценозам. Тем самым наносится серьезный ущерб прежде всего кормовой базе оленеводства.

Одним из актуальнейших направлений развития в современных условиях академической науки является социально-демографическое, истоки формирования которого в Коми научном центре УрО РАН уходят еще в 1980-е гг. [11]. В настоящее время социальная сфера в арктических регионах страны с однобокой сырьевой специализацией, включая Воркутинский район Республики Коми, – это массовая миграция на всем постсоветском пространстве, демографический кризис и недооценка роли человеческого капитала, хотя многолетние исследования Коми научного центра УрО РАН по сугубо междисциплинарной проблеме «Человек на Севере» подтверждали «необходимость перехода от понимания человека лишь как условия и средства достижения тех или иных общественных идей к пониманию его как высшей самоценности общественного воспроизводства. Именно эту философско-методологическую установку следовало бы положить в основу реформирования экономики. Однако реформирование выбрало ложный путь, ломая естественные основы жизни большей части народа» [8, с.70]. В итоге общество получило на выходе два принимающих угрожающий характер процесса – т.н. «деколонизации» и «депопуляции» арктических регионов. Огромный интерес в связи с этим представляет прогноз демографического развития территории Печоро-Уральской Арктики, данный специалистами научного центра по территориальному развитию [12]. Социологи на страницах журнала с учетом фактора времени утверждают, что жизнеобеспеченность арктических городов, включая Воркуту, во многом опирается на «социальный капитал» и ответственность самих жителей за судьбу своего города. В новых условиях Арктика может стать привлекательной территорией для молодых и активных людей, стремящихся к самореализации.

Говоря о перспективах развития арктических территорий на европейском Северо-Востоке, нельзя обойти молчанием включение в Арктическую зону РФ всей территории Ненецкого автономного округа, который десятилетиями совместно с Республикой Коми использует огромные ресурсы Ти-мано-Печорской нефтегазоносной провинции. Важно напомнить, что исторически освоение нефтегазовых месторождений НАО опирается на экономический и интеллектуальный потенциал Республики Коми. И в свете Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 г. и Соглашения РК и НАО об экономическом и культурном сотрудничестве сферы межрегионального взаимодействия этих двух арктических территорий в рамках единого Печорского бассейна исключительно многообразны. Пока делаются лишь первые шаги, чтобы научиться совместно управлять водными ресурсами и сохранить элитные стада лососевых рыб, не разрушая условий традиционного хозяйства коренных народов в пользу транспорта и добычи углеводородов.

Вектором будущего должен стать уход от колониальной экономики Севера и Арктики к ее новой модели, в основу которой должно быть положено сбалансированное природопользование. Но как обеспечить природное равновесие нарушаемых угле-нефтедобычей территорий Большеземельской тундры? На примере южной криолитозоны этого природного региона закладываются основы нового научного направления по оценке экосистемных функций природно-территориальных комплексов, которые и определяют ценность ландшафтов. Выявляются факторы, которые лимитируют, к примеру, дальнейшее промышленное освоение Усинского нефтедобывающего района, определяя тем самым потенциал устойчивости его экосистем [13]. Требуется дальнейшая разработка критериев и показателей как индикаторов устойчивого развития обширных территорий Большеземельской тундры,

Участники комплексной экспедиции международного отряда Печора (фото О.И. Кулаковой), 2010-е гг.

которые как «ресурсную кладовую» пока отличают устойчивые экологические нарушения. За их минимизацию, как показывают материалы настоящего выпуска, природопользователям уже в ближайшем будущем придется вкладывать немалые средства. В число экологически «горячих точек» в российской Арктике входит и Воркута.

Таким образом, «роль науки в освоении российского Севера неоспорима. Фундаментальные и прикладные исследования, проводимые «северными» институтами, и в дальнейшем будут направлены на всестороннее изучение суровой природы, ее ресурсов … Но вместе с тем понятно, что «потенциал активного природопользования на старых технологиях практически исчерпан» [14 с. 17]. В новой геополитической ситуации вокруг российской Арктики современная государственная политика должна быть направлена на ее «переос-воение» или другими словами – на обживание. Но эта цель требует и новых стратегических решений. Для Коми научного центра УрО РАН в настоящее время крайне актуальна мобилизация научного потенциала и усиление на Крайнем Севере комплексных исследований. Огромные заделы Коми научного центра УрО РАН для дальнейшего изучения на европейском Северо-Востоке арктических территорий и наличие для этого кадрового потенциала позволяют в новых условиях кардинального «переформатирования» академической науки вносить коррективы прежде всего в направления исследований приоритетного характера. Важно лишь помнить, что при дальнейшем формировании арктической тематики «следовало бы так учитывать и оценивать арктические условия, чтобы именно они повлияли на постановку совершенно новых (поисковых) тем, обогащающих содержание той или иной отрасли знаний» [14, с.18]**.

Плодотворно арктическую тематику развивают и ведущие вузы республики. На них возложена колоссальная ответственность в подготовке востребованных кадров. Новая стратегия подготовки

Подобные исследования уже приводилось учеными Центра. Например, в 1960–1980-е гг. изучались продукционно-энергетические процессы арктических озер и процессы адаптации растительного покрова тундры к азотному дефициту в Арктике как зональному явлению. В современный период предпринимаются исследования температурного режима почв в ландшафтах южной тундры. Проводится циркумполярный мониторинг деятельного слоя многолетнемерзлых грунтов, демонстрирующий деградацию мерзлоты. Проект «Цикл углерода в Арктике», в котором принимают участие молодые исследователи научного центра, ставит целью изучение влияния циркуляции углерода из арктических озер на будущие климатические изменения.

специалистов по всему образовательному циклу должна быть направлена на повышение их мотивации остаться на Севере. В образовательной деятельности для нефтегазового сектора ключевые позиции занимает Ухтинский государственный технический университет (УГТУ), начиная с профильной довузовской подготовки будущих нефтяников и открытия в арктических городах Нарьян-Мар и Воркута профильных классов. УГТУ существенно усилил арктическую составляющую за счет создания Воркутинского филиала. С арктической тематикой тесно связан и учебный процесс Усинского филиала УГТУ. Под проблемы Арктики затронут реформированием и научный сектор северных вузов. В

Н.П.Юшкин в экспедиции, 2000 г.

сформированном инновационном территориальном кластере Республики Коми «Нефтегазовые технологии» [15] Коми научный центр по итогам многолетнего сотрудничества с УГТУ определил свое место в научном сегменте кластера.

Неоценимо в этом направлении и сотрудничество Коми научного центра с Сыктывкарским государственным университетом им. Питирима Сорокина (СыктГУ) в совместной многолетней научнопросветительской деятельности учащейся и студенческой молодежи, в том числе по арктической тематике. Через базовые кафедры СыктГУ в Коми научном центре прошли сотни его выпускников. Открытая в СГУ академиком Н.П. Юшкиным на базе научного потенциала Института геологии Коми НЦ УрО РАН кафедра геологи готовит специалистов для отрасли по различным геологическим специальностям. При этом Н.П.Юшкин подчеркивал [16], что давно назрела и необходимость создания различных центров подготовки кадров специально для

Севера и Арктики. Все это – важнейший базис повышения «интеллектуального потенциала населения северных территорий, что чрезвычайно важно для обеспечения их устойчивого развития» [7, с.20–21].

Таким образом, изучение процессов, протекающих не только в природной, но и социально-экономической, культурной и демографических средах Арктики, – самая востребованная сегодня тематика в формируемых трендах научных программ. Для определения стратегии рационального использования минерального сырья и запасов угля Тимано-Уральского региона, углеводородов Тимано-Печор-ской провинции и биоресурсов Большеземельской тундры в республике необходимо создать многопрофильный плацдарм промышленного и транспортного «переосвоения» арктических территорий, чтобы сохранить северо-европейские социумы и их этнокультуру. Для минимизации ущерба природной среде тундры академическая наука должна взять крен на инновационные методы исследований. На страницах данного выпуска журнала показано, какие немалые заделы в этом направлении имеют геологические поисковые наработки по технологической изученности минерального сырья, в том числе и углей Печорского бассейна. Подчеркивается, что в дальнейших междисциплинарных исследованиях этого направления необходимо формирование крупномасштабных проектов с экономической проработкой для определения рынков сбыта новых продуктов как реальный шаг к диверсификации арктической экономики .

Уважаемый читатель! Мы рассказали о прошлом и настоящем арктических исследований академических институтов. Обозначили вектор наиболее острых научных проблем Арктики. Осталось сказать о том, какое место в этом процессе должны занять институты Коми НЦ. Север и Арктика были и должны оставаться в сфере исследований институтов Коми научного центра. Их приоритетный характер должен возрастать. Коми научный центр должен активно участвовать в научном обосновании и решении крупных арктических проблем, имеющих не только региональное, но и общегосударственное значение. На передний план должны выйти проблемы комплексного междисциплинарного изучения социально-экономического развития Республики Коми с учетом инфраструктуры соседних территорий и расширения минерально-сырьевой базы. Создание эффективных систем энергообеспечения, разработка проблем экологии и здоровья населения, новых материалов, повышающих работоспособность в экстремальных условиях среды, а также гуманитарного североведения должны привести к выработке научно-обоснованных программ освоения и обживания Севера и Арктики.

Список литературы Роль и задачи институтов Коми НЦ УрО РАН в изучении Арктического региона

- Виноградов А.Н., Калинников В.Т., Петров В.П. Приоритетные задачи Кольского научного центра Российской академии наук по организации междисциплинарных комплексных исследований на современном этапе освоения Арктической зоны России//Вестник Кольского научного центра РАН. 2014. №4(19). С.3-10

- Самарин А.В. Предпосылки и истоки организации стационарных академических учреждений на европейском Севере России (XVIII-ХХ вв.)//Известия Коми НЦ УрО РАН. 2014. № 3(19).С.6-13

- Красникова О.А. Академия наук и исследования в Арктике: деятельность Полярной комиссии в 1914-1936 гг.//Вопросы истории естествознания и техники. 2006. №4. С. 64-81

- Рощевский М.П., Рощевская Л.П., Бровина А.А. Печорская бригада академика А.П. Карпинского. Сыктывкар, 2015. 646 с

- Юшкин Н.П. Роль Академии наук в решении геологических проблем и в формировании минерально-сырьевого комплекса Тимано-Североуральского региона//Вестник ОГГГГН РАН. 1999. № 2(8). С. 113-114

- Самарин А.В. Становление науки на северо-востоке России//Вестник РАН. 2009. Т.79. № 9. С. 838-843

- Гецен М.В. Воркута и академическая наука: взгляд через поколения: Научно-популярное издание. Сыктывкар, 2007. 352 с

- Витязева В.А. Cоздание научных основ мобилизации производительных сил Республики Коми в период перехода к рыночной экономике и разработка экономической стратегии вхождения в 21 век (10-летию КЕПСА)/Тр. Ш Междунар. конференции «Город в Заполярье и окружающая среда» (2-6 сентября 2003, г.Воркута). Сыктывкар, 2003. С.66-73

- Программный проект «Экология и охрана восточноевропейских тундр». Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук/Коллектив авторов: координатор М.В.Гецен. Сыктывкар, 1992. 32 с

- Institute of biology Komi Science Centre Ural Division RAS: international projects/Ed. V.I.Ponomarev. Syktyvkar. 2005. 50 p

- Лаженцев В.Н. Коми научный центр УрО РАН: 60 лет социально-экономических и энергетических исследований//Вестник Российской академии наук. 2008. Т.70. №12. С. 1107-1112

- Зенгина Т.Ю., Осадчая Г.Г. Современные угрозы сохранению основных элементов природно-экологического каркаса Усинского района Республики Коми//Известия Коми научного центра УрО РАН. 2014. №4 (20). С. 33-42

- Лаженцев В.Н. Формирование и реализация северной и арктической тематики научно-исследовательских работ//Арктика: академическая наука и университеты. Роль университетов в реализации арктической стратегии России (экологические, технологические и социокультурные аспекты)/Сб. статей по итогам Межрегион. научн.-практ.конф. (Ухта, 10-12 сентября 2013 г.). Сыктывкар, 2014. С.16-21

- О создании научного сегмента инновационного территориального кластера Республики Коми «Нефтегазовые технологии»//Вестник Коми научного центра УрО РАН. Сыктывкар, 2013. Вып. 30. 55 с

- Юшкин Н.П. Арктика в науке, истории и политике//Север: Арктический вектор социально-экологических исследований/Коллектив авторов; Отв.ред. В.Н. Лаженцев. Сыктывкар, 2008. С.17-47