Роль и значение человеческого фактора для системы управления охраной и безопасностью труда

Автор: Бронникова Лилия Васильевна, Бронникова Наталья Игоревна

Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps

Рубрика: Организационно-экономические аспекты сервиса

Статья в выпуске: 2 (48), 2019 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрены вопросы, относящиеся к понятию «достойный труд», - это условия, позволяющие работнику трудиться в комфортных и в безопасных условиях труда, при уважении человеческого достоинства.

Труд, безопасность, охрана труда

Короткий адрес: https://sciup.org/148318806

IDR: 148318806 | УДК: 614.8.01

Текст научной статьи Роль и значение человеческого фактора для системы управления охраной и безопасностью труда

Управление охраной труда представляет собой деятельность государства по обеспечению конституционного права граждан на здоровые и безопасные условия труда (статья 37 Конституции РФ) [1].

В системе управления охраной и безопасностью труда существует два понятия, относящихся к человеческому фактору, – «производственные условия труда» и «социальнотрудовые отношения». Для определения участия человека процессе развития производства используются понятия «рабочая сила» и «человеческий капитал». Под рабочей силой понимают совокупность физических и интеллектуальных возможностей человека, которые характеризуются показателями его здоровья, образования и профессионализма. Человек как рабочая сила с этой точки зрения производства – фактор экономического развития производства. С другой стороны, человек - элемент социума, использующий соответствующие его способностям возможности для реализации своего трудового потенциала, наполняемого знаниями, образованием, профессионализмом и собственной активностью. В понятие «производствен- ные условия труда» включаются все элементы и факторы производственной среды, которые воздействуют на работника в процессе труда, – на его здоровье, работоспособность и производительность труда. Но оно имеет отношение и к качеству выполняемой работы. Соответственно и к качеству выпускаемой продукции, которое напрямую и в большой степени влияет на экономические результаты работы предприятия, соответственно – на уровень жизни работников.

Достижение высокого качества жизни возможно только благодаря сочетанию производственных и социально-экономических условий труда, а также закреплению норм, обеспечивающих его введение на законодательном уровне. Если производственные условия труда – это факторы, оказывающие влияние только лишь на здоровье и работоспособность человека процессе труда, то социально-экономические условия труда включают в себя уровень подготовки работника, возможности обучения и переобучения, полноценный и качественный отдых, санаторно-курортное лечение, достойные условия жизни и быта, как на производстве, так и вне рабочей среды и т.д.

Нам представляется, что в раздел XIII Трудового Кодекса РФ «Защита трудовых прав и свобод» и в перечень традиционных мероприятий обеспечения охраны и безопасности труда, который установлен ст. 212 ТК РФ, и на данный момент является исчерпывающим, следует включить понятие «достойный труд», а также определить ответственность работодателя за неисполнение данного положения [2].

Впервые понятие «достойный труд» было озвучено в докладе генерального директора международной организации труда Х.А. Сомавиа на 87-й сессии МОТ 1999 году в Женеве. Достойный труд был определен как «труд, при котором права трудящихся защищены, который приносит адекватный доход и обеспечивает социальную защищенность», «занятость, доход и социальная защищенность могут быть достигнуты без компромисса между правами трудящихся и социальными стандартами» [3].

Под достойными условиями труда, таким образом, следует понимать не только условия, исключающие возникновение заболеваний, связанных с производством или нарушение целостности телесных органов (травматизма). Это понятие должно иметь более широкое значение, включающее условия жизни и отдыха, развитие человека как личности, повышение его квалификации и т.д.

Однако, имея в виду сферу обеспечения охраны и безопасности труда, следует упомянуть и экономический фактор, который в условиях развивающейся рыночной экономики может приводить к затруднению в решении некоторых вопросов. Многие из них на данный момент актуальны и нуждаются в особом подходе, ориентированном на текущую экономическую ситуацию в стране. Примером таких проблем, в первую очередь, может являться определение размера и источника финансирования затрат государства на улучшение условий и охраны труда, которое регламентировано ст. 226 ТК РФ. На наш взгляд представляется необходимым дополнить данную норму положением об обеспечении финансирования в том числе и социальных мероприятий, упомянутых выше. Такая новация пока не может увязываться с экономическим обоснованием.

Базовым законодательным актом, определяющим любые трудовые отношения, является Трудовой кодекс РФ, согласно которому определены субъекты социально-трудовых отношений - работник и работодатель. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем, работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (органи- зация), вступившее в трудовые отношения с работником.

Интересы работодателя - собственника очень часто не совпадают с интересами наемного работника, а иногда они прямо противоположны. Интерес предпринимателя, например, - в ограничении ответственности за производственные риски и нежелание привлекать собственные вложения в современные и безопасные средства производства и защиты работников. Интерес работника - в благоприятном сочетании производственной деятельности с личной и общественной жизнью, с бытом и досугом [4]. Поэтому в законодательстве формулирование подхода к работнику должно осуществляться не только как к «трудовому фактору», а, в первую очередь, как к личности. В этой связи в самом определении понятия «условия труда», которое закреплено в ст. 209 ТК РФ должны быть, помимо указанных факторов производственной среды, как базовых составляющих данного термина, также перечислены условия, которые соответствуют и правам человека на его общее социальное развитие. Оно может означать развитие человека как личности, путём формирования индивидуальных качеств в процессе социализации.

В Трудовом кодексе РФ социальнотрудовые отношения обозначены как отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о выполнении работником трудовой функции. В ст. 211 ТК РФ определён круг правил и процедур, устанавливающих требования к охране и безопасности труда. Требования ориентированы на сохранение жизни и здоровья работников лишь в процессе трудовой деятельности.

Однако в данной статье отсутствует информация о социальной значимости условий труда. Не упомянуто о критериях их регламентации, методики оценки, возможностях применения и последующего улучшения.

Казалось бы, логично хотя бы в существующий раздел X «Охрана труда» ТК внести запрет на любую деятельность, при которой нет возможности выполнить существующие государственные нормативные требования охраны и безопасности труда. Однако, наоборот, в ТК дается послабление возможностям таких требований списками №1 и №2 производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на различного рода компенсации: ранний срок пенсионного обеспечения, сокращение продолжительности рабочего дня, дополнительный отпуск, лечебно-профилактическое питание и др. При этом, отсутствует возможность оценки эффективности использования этих списков и видов компенсаций. Правила предоставления перечисленных компенсаций, внесённые в ТК РФ ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" от 30.06.2006 N 90-ФЗ сформулированы достаточно неопределенно. А именно, в случае достижения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, а теперь, с вступлением в силу ФЗ "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ - специальной оценкой условий труда – компенсации работникам не предоставляются. Остаётся открытым вопрос, как же данное положение закона соотносится с применением Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение.

Государство, которое в данной статье мы рассматриваем как субъект управления охраной труда, выступает и в качестве гаранта прав и свобод человека в сфере труда. От лица государства издаются законы, постановления, распоряжения, указы, и другие нормативные правовые документы. Однако хотелось бы заметить, что бывают случаи, когда направленность принимаемых государством мер, к сожалению, часто относится к интересам работодателей; позиция в них в отношении наемного работника значительно слабее. В саму идеологию трудового законодательства заложено отношение к работнику как к рабочей силе, а не как к личности, имеющей социальное значение. Так, например, несмотря на то что на данный момент цена рабочей силы значительно занижена по сравнению с её реальной стоимостью, постановка задачи повышения её до уровня, который бы являлся достойным и адекватным относительно выполняемого труда, не считается приоритетной, а вопрос о принятии мер, необходимых для обеспечения достойного, а не нормативного уровня условий труда обсуждается только в редких случаях.

Обеспечение права на труд и условия, отвечающие требованиям безопасности и гигиены труда, изложенные в Конституции РФ, и Трудовом Кодексом, возложено на работодателя (ст. 212 ТК), который, выполняя эти требования, руководствуется интересами рыночной экономики, а также извлечением собственной выгоды. Сочетание рыночных механизмов с декларирующим началом управления охраной труда приводит к возникновению противоречий между экономической целью деятельности предпринимателя и социально-экономической целью общества, достигаемой достойным трудом, декларируемым Международной организацией труда (МОТ).

Возникло также противоречие и между обеспечением роста эффективности производства и увеличением выделяемых финансовых и материальных ресурсов на обеспечение безопасных условий и охрану труда: динамика одного из показателей, характеризующих состояние условий труда, – количество работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарногигиеническим нормам, неутешительна. Значение показателя не снижается, а возрастает от года к году во всех отраслях промышленности; также известно, что более 40% всех занятых на производстве пользуются хотя бы одной компенсацией за работу в неблагоприятных условиях.

Необходимо чтобы все работодатели понимали, что неблагоприятные условия труда, ухудшающие здоровье и снижающие уровень социальной значимости работников, негативно отражаются как на экономике отдельного предприятия, также и на экономике всего государства.

Однако в законодательных положениях об обеспечении благоприятных условий труда обязанности предпринимателей не подтверждены возможностями экономического обеспечения; в ст. 210 ТК «Основные направления государственной политики в области охраны труда» указано о необходимости проведения эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных условий труда, но сама политика, как таковая, также не сформулирована.

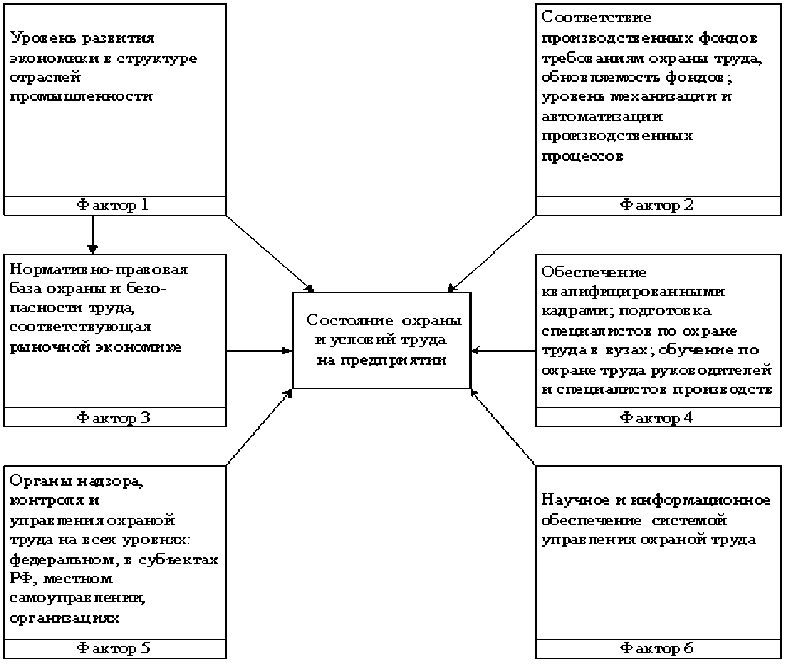

На рис 1. представлена схема факторов, определяющих уровень условий и охраны труда на данном этапе экономического развития страны.

Таким образом, считаем необходимым, во-первых, донести как до руководителей отдельно взятых производств, так и до общества в целом о необходимости, наряду с обеспечением благоприятных производственных условий труда и достойные социально-экономические условия труда работников. Необходимо акцентировать внимание на гуманизации труда, очертить круг исполняемых работодателем функций по обеспечению достойного уровня жизни каждого сотрудника.

Достичь таких результатов можно лишь путём создания нормативной правовой базы. Поэтому, во-вторых, полагаем, необходимо усовершенствовать законодательство в области трудового права, в первую очередь, Трудовой кодекс РФ, путём внесения изменений в X (ст. 209, 211 226), XIII разделы ТК, а также уточнить, как будут применяться нормы ФЗ "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ и Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 "Об утверждении Списков производств, работ, профессий, долж- ностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение"

В заключение хотим добавить, что вопрос роли и значения человеческого фактора для системы управления охраной и безопасностью труда является одним из базовых в подходе к созданию в государстве достойного, престижного и квалифицированного труда.

Рисунок 1 – Факторы, определяющие состояние условий и охраны труда на предприятии

Список литературы Роль и значение человеческого фактора для системы управления охраной и безопасностью труда

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 07.01.2002. - N 1 (Ч. 1). - Ст. 3.

- Достойный труд: сущность, предпосылки и причины появления концепции (тезисы) [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://alertagroup.ru/dostojnyj-trud-sushhnost-predposylki-i-prichiny-poyavleniya-koncepcii-tezisy/ (Дата обращения: 04.04.2015).

- Магун В.С. 1998. Российские трудовые ценности: идеология и массовое сознание// Мир России, №4, с.113-144