Роль и значение для экономики России экологической безопасности

Автор: Медовикова Е.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4-2 (9), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140106082

IDR: 140106082

Текст статьи Роль и значение для экономики России экологической безопасности

Серьезное влияние на экономику страны, уровень экологической безопасности и социальную сферу оказывают состояние минеральносырьевой базы, экологическое благополучие население, возможность эффективного решения вопросов в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Обеспечение экономической и экологической безопасности – важнейшая государственная задача, имеющая комплексный характер.

Понятие экологической безопасности раскрывается в Федеральном законе РФ «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2002 г.). Данный закон определяет экологическую безопасность как «состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий». Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются:

-

- земли, недра, почвы;

-

- поверхностные и подземные воды;

-

- леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд;

-

- атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство. [2]

В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию.

Существует вероятность, что в недалеком будущем единственной практической гарантией сохранения природы и экологически безопасной окружающей среды будет проведение экологически корректной экономики, а деятельность по обеспечению экологической безопасности – перспективной и приоритетной сферой деятельности.

Выступая на заседании Президиума Госсовета РФ по вопросам экологии 4 июня 2003 г. президент В.В. Путин определил стратегические направления развития экологического сектора: «Экологическая составляющая должна стать важным элементом повышения качества жизни людей, конкурентоспособности национального производства и страны в целом... Необходимо серьезно обновить и упорядочить законодательную базу. У нас сложилась парадоксальная ситуация: практически отсутствуют правовые механизмы, которые позволяют компенсировать экологический вред от хозяйственной деятельности... У некоторых хозяйственных руководителей сохраняется иллюзия в том, что можно, эксплуатируя природу, добиться сверхприбыли и добиться конкурентных преимуществ. На самом деле для страны в целом это только проигрыш» [2]

Ориентация экономики страны на использование природных ресурсов определяет первостепенную важность обеспечения экологической безопасности именно в сфере ресурсопользования: земле-, лесо-, водо-, недропользования. Следует признать, что продолжающееся расточительное использование природных ресурсов является одной из главных причин обострения экологической обстановки.

Повышение экономической эффективности использования природных ресурсов на принципах экологической безопасности - это определяющий критерий устойчивого развития России в условиях рыночной экономики [1].

Российский кризис происходит на фоне формирования и обострения глобальных проблем человечества, а возможно, выступает как их следствие. Среди этих проблем выделим экологическую, которая вбирает в себя и другие: ресурсную (ибо одна из ее сторон - где взять природные ресурсы), продовольственную (которая выступает составной частью ресурсной проблемы) и международной безопасности. Стремительное сокращение на

Земле мест, пригодных для проживания и отдыха, ведет к тому, что в сегодняшнем, а тем более завтрашнем мире главным богатством становится качество природной среды – чистая вода, воздух, ненарушенные ландшафты, разнообразие живой и неживой природы, ее ассимиляционный потенциал – способность восстанавливаться после антропогенного воздействия. Этот специфический ресурс – качество среды – просто в силу своей ограниченности и нетранспортабельности уже в ближайшем будущем будет цениться, возможно, даже выше, чем научные знания, информационные технологии, ноу-хау, которые ныне определяют специализацию на мировом рынке стран, именуемых высокоразвитыми [3].

Страны мира все более дифференцируются на экологически привлекательные и опасные, неблагоприятные. В развитых странах заметны проявления экологической революции: ресурсосбережение, расширение рекреационных зон и охраняемых территорий, стремление специализироваться на экологически приемлемых отраслях хозяйства. Экологическая ситуация в целом на Земле ухудшается, так как в развивающихся странах гораздо меньше заботятся об охране окружающей среды, чем в развитых странах. Для сегодняшнего мира в целом более характерно политическое соперничество за ресурсы, квоты на загрязнение международных рек и воздушного бассейна, отлов мигрирующих рыб и животных.

Рассматривая вопрос экологической безопасности необходимо отметить, что существуют угрозы экологическим интересам нации, которые бывают как внутренние, так и внешние.

Внутренние угрозы представляют собой экологические опасности на территории (акватории) изучаемой страны, а внешние локализуются за рубежом. Таким образом, на эколого-политической карте мира наряду с государственными границами, экономическими зонами в морях, ресурсносырьевыми зонами («Ближний Восток – зона жизненно важных интересов США») целесообразно выделять зоны национальных экологических интересов, которые помимо собственной территории (и акватории) включают части зарубежных территорий и акваторий, где хозяйственная деятельность существенно сказывается или может сказаться на состоянии природной среды в изучаемой стране и, следовательно, влечет за собой социально-экономический ущерб, чреватый международными конфликтами.[3]

Конечно, разделение угроз на «внутренние» и «внешние» условно. На первый взгляд кажется, что внутренние угрозы экологической безопасности – следствие функционирования и развития национальной экономики, а внешние угрозы – результат влияния мирового хозяйства. Но это не совсем так. Негативные экологические последствия функционирования национального хозяйства (вроде бы внутренний фактор экологической безопасности) в решающей степени определяются местом страны в международном разделении труда, характером экономических связей, то есть специализацией на ресурсоемких или, наоборот, ресурсосберегающих, малоотходных отраслях хозяйства, импортом или, наоборот, экспортом отходов и т.д.

Отсюда формируется и облик страны на экологической карте – высокоотходная тяжелая индустрия, природоразрушающие добывающие отрасли или высокотехнологичные производства, рекреация, охраняемые территории. Получается, что и внутренние угрозы безопасности – результат воздействия мирового хозяйства. Но это не чисто внешнее влияние, этот подвид «внешних угроз» — плоть от плоти национальной экономики. Исходя из локализации угроз вне или внутри государства, различаются и пути их упреждения, ослабления, нейтрализации. Достижение экологической безопасности не сводится лишь к устранению внутренних угроз, а связывается с идеей прогрессивного, экологически обоснованного регионального развития.

Основой экологической безопасности стран и регионов выступают такая их специализация и такие траектории их развития, которые в максимальной степени соответствуют их природно-хозяйственным, экологическим условиям.

Экологические угрозы (источники экологической опасности), локализующиеся за рубежом, не поддаются непосредственному управлению. Их нельзя нейтрализовать адекватными контрмерами. Если военные угрозы балансируются развитием собственного военного потенциала, то в экологической сфере это неприемлемо. Можно, конечно, разместить вблизи границ экологически вредные объекты, но негативные последствия этого решения скажутся прежде всего на собственном населении. Воздействовать на внешние угрозы экологического характера можно путем участия в мониторинге зон своих национальных интересов за рубежом, в их санации, реструктуризации их хозяйства и т. п. Для этого, естественно, необходимы экономические и политические рычаги влияния на соседей.

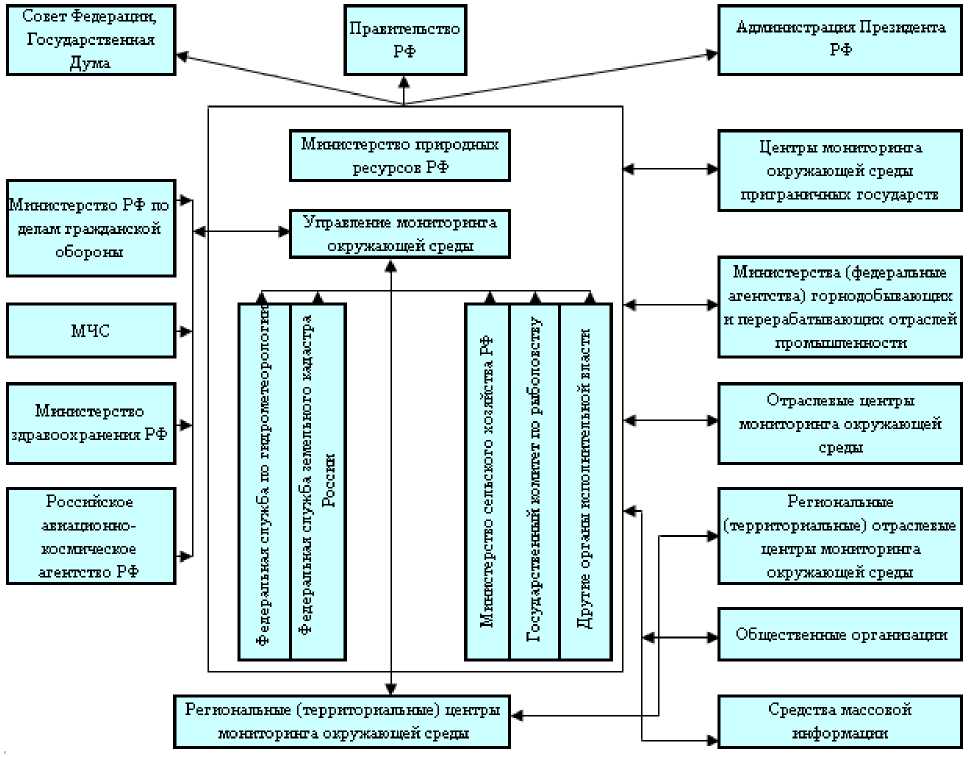

Что касается целей государственного экологического мониторинга, то они сводятся к «наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду…»

Государственную систему мониторинга окружающей среды можно представить следующим образом. (см. рис. 1)

Рис. 1 Государственная система мониторинга окружающей среды

Государственная система экологического мониторинга окружающей среды (ГСЭМОС) базируется на использовании существующих организационных структур субъектов мониторинга и функционирует на основе единого нормативного, организационного, методологического и метрологического обеспечения [5].

Экологическая безопасность является основой существования всего человечества. Во всем мире люди стремятся к гармоничному развитию своего бытия и природы, для чего стремятся найти такие источники своих потреблении, которые бы не представляли опасность для их жизни. Не всегда это получается и поэтому приходится идти на определенные компромиссы.

Основными источниками загрязнения природной среды являются энергоносители, при помощи которых люди создают себе комфортные условия жизни. Но по степени токсичности и вредности, они сильно разнятся между собой.

Одними из самых опасных энергоносителей являются трансурановые элементы, используемые в атомных реакторах и в виде топлива. Еще большую опасность представляет отработанное ядерное топливо (ОЯТ), естественный распад которого сохраняется на многие столетия, что создает проблемы с его хранением – дорогостоящим и опасным.

«Зеленые» многих стран, в том числе и России, давно ведут борьбу с радиоактивным загрязнением. Одним из методов этой борьбы является принятие государственных законов о запрещении ввоза радиоактивных отходов из других стран [4].

Необходимо обратить внимание на проблемы, связанные с производством радиоактивного топлива и захоронением высокоактивных отходов от АЭС и других предприятий. Проблема захоронения является наиболее острой. Во-первых: потому, что в результате деятельности АЭС и других предприятий постоянно появляются радиоактивные вещества непригодные к дальнейшему использованию. Во-вторых: каждое предприятие вырабатывает свои отходы. Эти проблемы находятся в ведении правительств соответствующих стран. В некоторых странах ведутся исследования по отверждению отходов с целью последующего их захоронения в геологически стабильных районах на суше, на дне океана или в расположенных под ними пластах. Предполагается, что захороненные таким образом радиоактивные отходы не будут источником облучения населения в обозримом будущем [6].

Если существует угроза экологической безопасности при нормальной работе атомных электростанций, то каких масштабов достигает эта проблема при авариях на АЭС? Достаточно вспомнить аварии на Чернобыльской АЭС и ПО «Маяк». Уверены, что эти события навсегда останутся в памяти человечества, а их последствия еще очень долго будут проявляться.

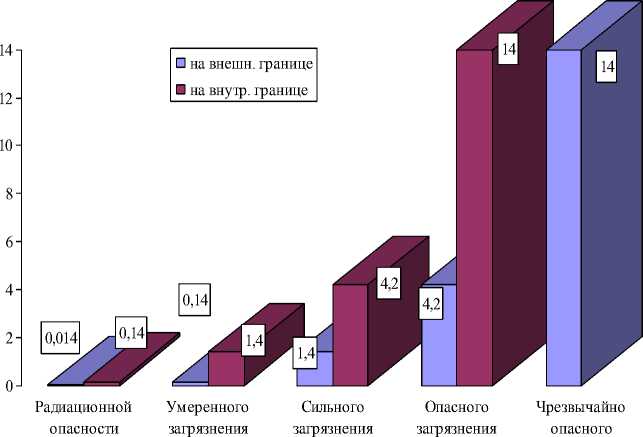

Характеристики зон радиоактивного загрязнения местности при авариях на АЭС можно свести в таблицу 1.

Таблица 1. Радиационные характеристики зонрадиоактивного загрязнения местности при авариях на АЭС

|

Наименование зон |

Индекс зон |

Дозы излучения за 1-й год после аварии (рад) |

Мощность дозы излучения через 1 ч после аварии (Рад/ч) |

|||

|

на внешней границе |

на внутренней границе |

в середине зоны |

на внешней границе |

на внутренней границе |

||

|

Радиационной опасности |

М |

5 |

50 |

16 |

0,014 |

0,14 |

|

Умеренного загрязнения |

А |

50 |

500 |

160 |

0,14 |

1,4 |

|

Сильного загрязнения |

Б |

500 |

1500 |

866 |

1,4 |

4,2 |

|

Опасного загрязнения |

В |

1500 |

5000 |

2740 |

4,2 |

14 |

|

Чрезвычайно опасного загрязнения |

Г |

5000 |

- |

9000 |

14 |

|

Нагляднее мощность дозы излучения через 1 ч после аварии на АЭС можно увидеть на гистограмме (см. рис. 2).

Необходимо отметить, что даже без ожидаемого радиоактивного загрязнения окружающая среда оставляет желать лучшего. Несмотря на спад производства и осуществление значительного количества природоохранных мероприятий, состояние окружающей среды в основных промышленных регионах остается неблагополучным. Среднегодовые уровни загрязнения атмосферного воздуха по-прежнему превышают допустимые более чем в 200 городах и поселках. Не отвечает нормативным требованиям качество воды в большинстве хозяйственно значимых водных объектов России. Неудовлетворительным остается состояние значительной части используемых в сельском хозяйстве земель России. Проблема сохранения природной растительности никогда не стояла так остро, как в настоящее время. Повсеместно сокращается биоразнообразие.

загрязнения

Рис. 2 Мощность дозы излучения через 1 ч после аварии (Рад/ч)

Радиационное загрязнение является как экологической, так и экономической проблемой. Радиация влияет не только на экологию и здоровье людей, но и на потребляемые ими товары. А это в свою очередь оказывает отрицательное воздействие на торговые отношения России с другими странами.

Как сообщает Минэкономразвития, против российских товаров почти в 40 странах мира действует 92 ограничительные меры. Больше всего ограничений в отношении российских товаров действует в странах Евросоюза, Индии, Белоруссии и Украине. В странах ЕС действует запрет на ввоз российских шкур рыси и волка, негласное квотирование товаров ядерного цикла, квоты на импорт стали, антидемпинговые пошлины на другие виды металлопродукции, древесные плиты и удобрения. Также запрещено импортировать в страны ЕС столовое яйцо из России. Антидемпинговые пошлины в отношении российской металлопродукции и некоторых удобрений действуют в Аргентине, Австралии, Индии, Индонезии, США, Иране, Корее, ЮАР, Турция и Таиланде.

В XXIвеке человечество впервые подошло к осознанию важности проблем взаимодействия природы и общества, необходимостью поиска, по существу, новой модели своего развития, которая могла бы противостоять надвигающемуся глобальному экологическому кризису [7].

В мировом сообществе началось формирование теоретических основ концепции устойчивого развития.

Однако экологическая составляющая является лишь необходимым, но недостаточным фактором устойчивого развития. Переход к устойчивому развитию подразумевает достижение целей социальной, экономической и экологической устойчивости, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Гармонии между людьми и природой, между обществом и окружающей средой нельзя достичь без учета влияния природы и окружающей среды на деятельность общества, которое проявляется в виде ущерба и потерь в результате воздействия на общество опасных гидрометеорологических явлений, экологических и природных бедствий, влияния климата и его изменений, а также неблагоприятных условий погоды.

Отличительной чертой последней четверти XXI века стал глобальный характер безопасности, под которой в наиболее общем виде понимается защищенность жизненно важных интересов социального организма и его структур от внешних и внутренних угроз.

Понятия безопасности и устойчивого развития близки, но не идентичны. Безопасность, принимаемая в самом широком смысле, является одной из целей устойчивого развития и необходимым условием реализации стратегии устойчивого развития. Любое общество, государство, экономика не могут обеспечить свою долговременную стабильность без перехода на путь устойчивого развития. В то же время, «справедливое и устойчивое развитие является одним из необходимых условий обеспечения безопасности, а обеспечение нормальных стандартов безопасности в свою очередь является одной из предпосылок развития». Концептуально важно реализовать связь проблемы безопасности со стратегией устойчивого развития в практике принятия государственных решений. Такой подход к понятию безопасности позволяет разрешить противоречия между национальными интересами государства и новой парадигмой глобального устойчивого развития [7].

Реализация национальных интересов России возможна только на основе устойчивого развития экономики. Поэтому национальные интересы России в этой сфере являются ключевыми». Экономическая безопасность является базисом национальной безопасности, определяющая все остальные слагаемые национальной безопасности - военную, технологическую, экологическую, социальную, информационную, продовольственную и другие виды безопасности.

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации определены национальные интересы и основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации, в том числе в экологической сфере. Практически каждая из угроз прямо или косвенно в своем проявлении зависит от погодно-климатических факторов.

Главной целью Концепции является формирование официального взгляда на роль и значение обеспечения гидрометеорологической безопасности как неотъемлемой части национальной безопасности каждого из государств-участников СНГ.

Национальные интересы государств-участников СНГ в области обеспечения гидрометеорологической безопасности, в первую очередь, обусловлены необходимостью повышения уровня безопасности населения, его жизнедеятельности от негативного воздействия опасных гидрометеорологических и/или гелиогеофизических явлений путем оперативного информирования и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Гидрометеорологическая безопасность в настоящее время определяется как состояние защищенности экономики, населения и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия опасных гидрометеорологических явлений, неблагоприятных условий погоды и экстремальных изменений климата и их последствий.

Серьезную угрозу достижению устойчивого развития представляют катастрофы природного и техногенного характера, частота, масштабность и разрушительность которых в последние годы значительно возросли. Эти явления не только наносят большой ущерб народному хозяйству и окружающей среде, но и нередко сопровождаются разрушением населенных пунктов и человеческими жертвами.

Чрезвычайные ситуации могут возникнуть при инициации техногенных аварий природными факторами. В свою очередь техногенная деятельность может приводить к инициированию природных катастроф, опасных изменений климата и разрушений защитного озонового слоя.

На ликвидацию последствий катастроф отвлекаются значительные финансовые, материально-технические и трудовые ресурсы, которые могли бы быть использованы для развития экономики и социальной сферы. Это выдвигает в число приоритетных задач разработку и осуществление эффективных мер по минимизации неизбежных ущербов от природных катастроф и концентрацию усилий на предотвращение катастроф техногенного и природно-техногенного характера.

Один из перспективных способов возмещения различных ущербов от опасных и неблагоприятных погодных явлений – развитие системы страхования погодных рисков. В ее эффективном функционировании заинтересованы государство, население, хозяйствующие субъекты. Стратегия страхования погодных рисков непосредственно связана с вопросами изучения влияния погодных и климатических факторов на устойчивое развитие, снижение последствий такого влияния.

Необходимо отметить, что государственная система по выработке новых экономических механизмов защиты общества от опасных погодных явлений, включая компенсацию ущерба от них, пока еще недостаточно активно реагирует на слабую защищенность общества от опасных процессов природно-техногенного характера.