Роль ИАПФ в коррекции нарушений общей гемодинамики у больных с хронической сердечной недостаточностью

Автор: Ахророва З.В., Таджиев Ф.С., Джаббарова Н.М.

Журнал: Научный форум. Сибирь @forumsibir

Рубрика: Медицина

Статья в выпуске: 1 т.3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140220460

IDR: 140220460

Текст статьи Роль ИАПФ в коррекции нарушений общей гемодинамики у больных с хронической сердечной недостаточностью

На протяжении нескольких десятилетий хроническая сердечная недостаточность (ХСН) остается одной из актуальных проблем здравоохранения в развитых странах мира. Несмотря на большие успехи и достижения медицины в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, распространенность ХСН не только не снижается, но и неуклонно растет, составляя от 1,5 до 2,0% в общей популяции, а среди лиц старше 65 лет она достигает 6-17%. ХСН характеризуется высоким уровнем инвалидизации и смертности населения. Более 70% мужчин и 63% женщин с диагнозом ХСН умирают в течение 6 лет после первых клинических проявлений заболевания. По мнению некоторых исследователей ХСН станет основной проблемой кардиологии, с которой придется столкнуться обществу в ближайшие 50 лет [1, 5].

В настоящее время основной этиологической причиной развития ХСН считается ИБС. По данным Фремингемского исследования (США), у 54% больных в основе ХСН имеет место ИБС. Однако эпидемиологические исследования последних лет, свидетельствуют о существенном вкладе дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) в развитие ХСН. Согласно результатам международного исследования Euro Heart Survey Study (Clealand, 2001), ДКМП является причиной развития ХСН у 11% больных и занимает 3-е место после ИБС и клапанных пороков сердца [3, 6].

Важную роль в патогенезе сердечной недостаточности (СН) играет дисбаланс нейрогуморальных систем, заключающийся в преобладании эффектов вазоконстрикторных, антидиуретических, пролиферативных систем, из которых важнейшую роль играет ренин ангиотензиновая система РААС, и в ослаблении вазодилатирующих систем: оксида азота, брадикинина, простациклина, натрийуретического пептида. Это в конечном итоге приводит к развитию гипертрофии миокарда, ремоделирования сердца и сосудов, систолической и диастолической дисфункции [8].

Несмотря на общность патофизиологических процессов, лежащих в основе СН любой этиологии, механизмы развития ХСН у больных ИБС имеют свою специфику, заключающуюся в таких необратимых изменениях, как постинфарктный рубец, персистирующая ишемия, оглушенный и гибернирующий миокард [2, 4]. Об особенностях развития ХСН при ДКМП на сегодняшний день известно гораздо меньше. В основе ДКМП лежат изменения на молекулярном и генном уровне, приводящие к нарушению синтеза контрактильных белков, активации апоптоза кардиомиоцитов и аутоиммунных процессов. ДКМП характеризуется развитием выраженной систолической дисфункции миокарда и формированием дезадаптивного ремоделирования ЛЖ. Активация ренин.... (РААС), особенно тканевой, представляет собой одно из ключевых звеньев, лежащих в основе прогрессирования СН любой этиологии [7].

Ингибиторы АПФ способны действовать на все звенья патогенеза СН, в первую очередь, благодаря блокирующему влиянию на РААС (циркулирующую и тканевую). Эффективность иАПФ изучалась в раз личных клинических группах, в том числе и у больных, перенесших инфаркт миокарда. Однако в большинстве случаев, контингент, включенный в исследование составляли больные с острым инфарктом миокарда (ОИМ) и систолической дисфункцией в то время как эффективность этой группы препаратов в отношении позднего постинфарктного ремоделирования с диастолической дисфункциией изучена мало [1, 5].

Цель исследования: изучить влияние ингибитора АПФ – зофеноприла (зокардис, Berlin-chemie) на общую гемодинамику у больных ХСН.

Материалы и методы. Исследование проводилось в терапевтических отделениях Самаркандского областного многопрофильного медицинского центра. Обследовано 52 [мужчины – 23 (44,2%), женщины – 29 (55,7%)] больных ХСН в сочетании с другими сопутствующими заболеваниями. Всем больным проводилось обследование: опрос и осмотр; общий клинический и биохимические исследования, ЭКГ, эхокардиография (ЭхоКГ). В исследование включались пациенты с фракцией выброса ЛЖ, составлявшей менее 50 %. Больные были распределены на 2 группы. В первую группу (контрольная группа) вошли 24 больных, которые получали только базисную терапию (бета-блокаторы, метаболические препараты, антикоагулянты, антиангинальные препараты). Во вторую группу вошли 28 больных, которые наряду с базисной терапией дополнительно получали зокардис в дозе 30мг 2 раза в сутки в течение 3 месяцев.

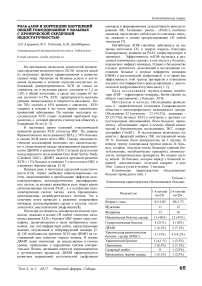

Клиническая характеристика обследованных больных приведена в табл. 1

Таблица 1 Клиническая характеристика обследованных больных

|

Показатели |

1-я группа (n=24) |

2-я группа (n=28) |

|

Возраст, годы |

61±1,85 |

58±1,72 |

|

Мужчины |

11 |

12 |

|

Женщины |

13 |

16 |

|

Ишемическая болезнь сердца |

11 (46%) |

12 (43%) |

|

Гипертоническая болезнь |

5 (21%) |

5 (18%) |

|

ДКМП |

1 (4,1%) |

2 (7,1%) |

|

Хроническая ревматическая болезнь сердца (ХРБС) |

3 (13%) |

4 (14,2%) |

|

Хронический бронхит |

1 (4,1 %) |

1 (3,5%) |

|

Пневмония |

2 (8,3%) |

2 (7,1%) |

|

Сахарный диабет |

0 |

1 (3,5%) |

|

Врожденные пороки сердца |

1 (4,1%) |

1 (3,5%) |

Как видно из табл. 1 средний возраст больных составлял 58±1,72 и 61±1,85 лет, соответственно. В контрольной группе вошли 24 пациенты (мужчины – 11%), женщины – 13%). Из них больные с ИБС составляли 11 (46%), с ГБ – 5 (21%), с ХРБС – 3(13%), с пневмонией – 2 (8%), с ДКМП – 1 (4,1%), с хроническим бронхитом – 1 (4,1%) и с врожденными пороками сердца – 1 (4,1%). Во вторую группу вошли 28 больных (мужчины – 16 (57%), женщины –12 (42%), которые наряду с базисной терапией получали зокар-дис в дозе 30 мг 2 раза в сутки в течение 3 месяцев. Из них с ИБС составляли 12 (43%), с ГБ – 5 (18%), с ХРБС – 4 (14,2%), с пневмонией – 2 (7,1%), с ДКМП – 2 (7,1%), с хроническим бронхитом – 1 (3,5%), с врожденными пороками сердца – 1 (3,5%) и с сахарным диабетом – 1 (3,5%). Эти основные клинические показатели в обеих группах существенно не отличались. Эффективность проводимой терапии оценивалась по ремоделированию ЛЖ у больных ХСН в сочетании с другими заболеваниями. Структурно-функциональное состояние левого желудочка изучалось на эхокардио-графе «MindrayDC-7» по стандартной методике. ЭхоКГ исследование проводили до и после лечения. Оценивали следующие показатели: конечный систолический размер (КСР), конечный диастолический размер (КДР), конечный диастолический объем (КДО), конечный систолический объем (КСО), ударный объем (УО), фракцию выброса левого желудочка (ФВЛЖ).

Результаты и обсуждение. При анализе динамики симптомов СН на фоне проводимой терапии выявлено, что в обеих группах наблюдалось достоверное снижение функционального класса у исследуемых пациентов. Так, у больных 1-й группы ФК после лечения уменьшился на 25% (из 24 больных в 6 случаях из IIIФК перешел на IIФК) а у больных 2-й группы ФК снизился на 43% (из 28 больных в 12 случаях перешел из IIIФК на IIФК). При сравнении средних значений ФК больных между 1-й и 2-й группами после трехмесячной терапии выявлено, что во 2-й группе больных средний ФК был меньше на 21,7% (р=0,005). Ни у одного из включенных в исследование 52 больных в процессе трехмесячной терапии не наблюдалось ухудшения общего состояния, и все пациенты успешно завершили программу исследования.

При анализе биохимических показателей в контрольной группе до лечения холестерин составлял 6,8±0,5 ммоль/л, а после лечения – 6,3±0,5 ммоль/л. Во второй группе (получавшие дополнительно зокардис до лечения холестерин составлял 6,6±0,7 ммоль/л, а после лечения – 6,0±0,2 ммоль/л. При анализе показателей ЭхоКГ в контрольной группе до лечения – КДО составлял 159± 1,84 мм/м2, после лечения – 154,4±1,58 мм/м2 л; КСО до лечения – 86,84 ±5,11 мм/м2, после лечения – 78,67±2,28 мм/м2; ФВЛЖ до лечения – 45±0,62%, после лечения – 50,2±1,26%.УОЛЖ – до лечения был 63,57± 4,33, после лечения – 72,72 ±2,48 мл. Во 2-й группе до лечения КДО составлял – 146±2,35 мм/м2, после лечения – 114,03± 5,32 мм/м2; КСО до лечения – 84,65±1,64 мм/м2, после – 52,82± 2,18 мм/м2; ФВЛЖ – до лечения – 43,6±1,45%, после лечения – 5 ±2,25%. УОЛЖ – до лечения – 58,74±1,43, после лечения – 71,88 ±3,18 мл.

Таким образом, после лечения в обеих группах больных с ХСН была отмечена тенденция к нормализации холестерина, снижение ФК, показателей ЭхоКГ и клиническое улучшение общего состояния больных. Эти показатели наиболее были выражены во второй группе больных, которым дополнительно в терапии включали зокардис.

Список литературы Роль ИАПФ в коррекции нарушений общей гемодинамики у больных с хронической сердечной недостаточностью

- Белоусов Ю.Б., Ханина Н.Ю., Упницкий A.A. Диастолическая дисфункция левого желудочка при хронической сердечной недостаточности: вопросы патогенеза, диагностики, лечения//Клиническая медицина. -2001. -№ 2. -С. 17-20.

- Кардиология. Национальное руководство/Под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова. -М., 2010.

- Курбанов Р.Д. Руководство по клинической кардиологии. -Ташкент: Тиб-китоб, 2007.

- Международное руководство по инфаркту миокарда. Под: ред. Р. Кэмпбелла. -М., 1997. -250 с.

- Преображенский Д.В., Сидоренко Б.А., Першуков И.В., Батыралиев Т.А., Патарая С.А. Ингибиторы ангиотензинпревраща-ющего фермента в остром периоде инфаркта миокарда: место зофеноприла//Кардиология. -2006. -№ 5. -С. 89-94.

- Сыркин А.Л., Добровольский A.B. Место зофеноприла в терапии сердечно-сосудистых заболеваний//Русский медицинский журнал. -2007. -Том 15, № 20. -С. 1472-1475.

- Arimura Т., Hayashi Т., Kimura A. Molecular etiology of idiopathic cardiomyopathy//Acta. Myol. -2007. -Vol. 26. -P. 153-158.

- Bosch J., Lonn E., Pogue J., Arnold J.M., Dagenais G.R., Yusuf S. HOPE/HOPE-TOO' Study Investigators. Long-term effects of ramipril on cardiovascular events and on diabetes: results of the HOPE study extension//Circulation. -2005. -Aug. -Vol. 30, № 112 (9). -Р. 1339-1416.