Роль ишемии в патогенезе развития диабетического витреопапиллярного тракционного синдрома

Автор: Бабаева Д.Б., Шишкин М.М., Файзрахманов Р.Р.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить роль ишемии в патогенезе развития диабетического витреопапиллярного тракционного синдрома.Материал и методы: Анализ основан на выборке 30 пациентов с диабетическим витреопапиллярным тракционным синдромом на одном глазу. Исследование включало стандартное офтальмологическое обследование, цветовое допплеровское картирование, флуоресцентную ангиографию. Всем пациентам была проведена трехпортовая витрэктомия с целью устранения тракционного синдрома.Результаты: Результаты полученных данных свидетельствовали о том, что у пациентов на глазу с диабетическим витреопапиллярным тракционным синдромом были отмечены выраженные изменения гемодинамики глаза в сравнении с нормой. В системе задних коротких цилиарных артерий зафиксирована значимая разница в показателях кровотока между глазами с витреопапиллярным тракционным синдром и парными.Заключение: Результаты исследований свидетельствуют о том, что у пациентов с диабетическим витреопапиллярным тракционным синдромом имеются выраженные изменения регионарной гемодинамики: снижение скоростных показателей кровотока в центральной артерии сетчатки, задних коротких цилиарных артерий и увеличение периферического сосудистого сопротивления, что свидетельствует об ишемии головки зрительного нерва, а также может являться одной из причин развития витреопапиллярной фиксации.

Витреопапиллярный тракционный синдром, ишемия, пролиферативная диабетическая ретинопатия

Короткий адрес: https://sciup.org/140307895

IDR: 140307895 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_4_S1_15

Текст научной статьи Роль ишемии в патогенезе развития диабетического витреопапиллярного тракционного синдрома

женным разрастанием фиброваскулярного стебля (ФВС), а на другом глазу признаков ВПТС не наблюдалось. Всем была выполнена витреоретинальная хирургия (ВРХ). За время наблюдения выполняли стандартные офтальмологические методы исследования, а также флуоресцентную ангиографию (ФАГ), цветовое допплеровское картирование (ЦДК).

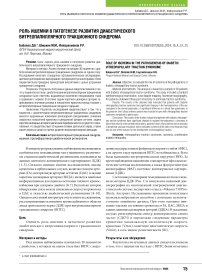

Состояние регионарной гемодинамики глаз исследовали методом ЦДК (Рис. 1) и импульсно-волновой допплерографии на многоцелевой ультразвуковой диагностической системе экспертного класса «Voluson 730 Pro» (Kretz, Австрия). Исследование проводили контактным транспальпебральным способом с помощью мультича-стотного линейного датчика. При этом основное внимание уделяли состоянию кровотока в ГА, ЦАС, ЗКЦА и задних длинных цилиарных артерий (ЗДЦА). В указанных сосудах регистрировали спектр допплеровского сдвига частот (СДСЧ) и определяли следующие параметры кровотока: максимальную систолическую скорость кровотока (Vmax), конечную диастолическую скорость (Vmin), в см/с, индекс резистентности (RI).

Результаты и их обсуждение

Результаты полученных данных свидетельствовали о том, что у пациентов на глазу с ВПТС были отмечены

Рис. 1. Цветовое допплеровское картирование сосудов глаза. (1 – глазная артерия; 2 – задние цилиарные артерии; 3 – центральная артерия и вена сетчатки).

без ВПТС ВПТС без ВПТС ВПТС

Глаз Глаз

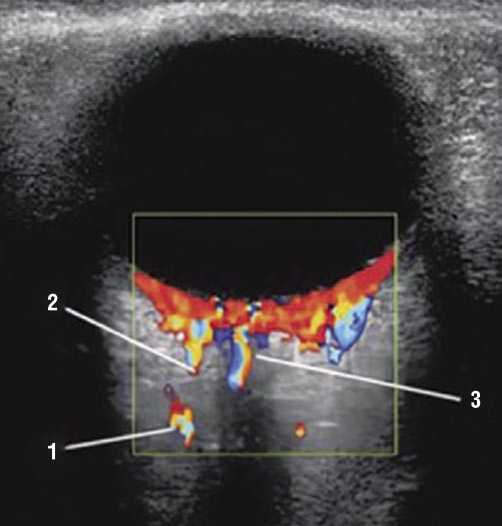

Рис. 2. Оценка кровотока V syst (а) и V dyst (б) в задних коротких цилиарных артериях в анализируемых группах.

выраженные изменения гемодинамики глаза в сравнении с нормой. В системе ЗКЦА зафиксирована значимая разница в показателях кровотока между глазами с ВПТС и парными (Рис. 2) (Табл. 1).

Изменения показателей гемодинамики в ГА были минимальными, хотя и было несколько ниже нормы на глазах с ВПТС. По данным морфологических исследований Hayreh S.S. [9; 10], возможно объяснить отмеченную разницу в показателях гемодинамики парных глаз у пациентов с ВПТС. У 100 человек было выполнено патологоанатомическое исследование особенностей кровоснабжения ДЗН, данные свидетельствовали о том, что каждый из 100 препаратов отличался не только количеством ЗКЦА, но и характером сосудистого русла ЗКЦА. Данную разницу он зарегистрировал также между парными глазами одного и того же человека. Еще одним важным выводом его исследований было заключение, что основной источник кровоснабжения ДЗН – сосудистое русло ЗКЦА.

Табл. 1. Средние показатели регионарного глазного кровотока у пациентов с ПДР до витреоретинальной операции

|

Показатели кровотока |

Глаз с ВПТС |

Парный глаз без ВПТС |

Норма |

|

Глазная артерия |

|||

|

Vsyst, см/с |

39,9±1,13 |

38,6±0,35 * |

40,21±0,86 |

|

Vdiast, см/с |

9,7±0,7 |

9,2±0,83 |

10,88±0,86 * |

|

RI |

0,78±0,06 |

0,75±0,06 * |

0,73±0,02 * |

|

Центральная артерия сетчатки |

|||

|

Vsyst, см/с |

9,31±1,4 |

4,5±1,6 |

13,2±0,77 * |

|

Vdiast, см/с |

2,1±0,68 |

1,2±0,5 |

3,88±0,48 * |

|

RI |

0,83±0,13 |

0,61±0,14 * |

0,70±0,03 * |

|

Задние короткие цилиарные артерии |

|||

|

Vsyst, см/с |

9,2±1,1 |

11,0±0,8 * |

13,99±0,64 * |

|

Vdiast, см/с |

2,6±0,25 |

3,0±0,34 * |

4,54±0,29 * |

|

RI |

0,79±0,05 |

0,75±0,06 * |

0,67±0,03 * |

Примечание : * – различие достоверно на уровне p < 0,05 по сравнению с глазом с ВПТС; сравнение между показателями в глазах с ВПТС и парных глазом совершали с помощью двухвыборочного t-теста; сравнение с нормой – с помощью одновыборочного t-теста.

По результатам ЦДК у пациентов с диабетическим ВПТС, мы предполагаем данный вариант и механизм развития этого процесса: первичным и пусковым фактором является нарушение микроциркуляции в области диска зрительного нерва. В основном за счет ЗКЦА происходит перфузия преламинарной части ДЗН. Практически не повторяющаяся архитектоника сосудистой сети диска зрительного нерва на парных глазах человека предрасполагает к возможности монолатерального развития ишемии в этой части зрительного нерва. На фоне ишемии ДЗН начинается локальный пролиферативный процесс, первым проявлением которого служит неоваскуляризация ДЗН. Результаты ЦДК свидетельствуют о достоверных изменениях кровотока в ЗКЦА в глазах с ВПТС, а именно снижение скоростных показателей кровотока и увеличении периферического сосудистого сопротивления, что возможно является главной причиной развития ишемии головки зрительного нерва у пациентов с ВПТС.

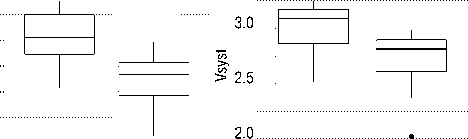

Кровоснабжение ДЗН от системы ЗКЦА подтверждается результатами ФАГ, выполненной нами у 23 пациентов первой группы до выполнения ВРХ. По результатам ФАГ отмечали выход красителя (ликедж) из сосудов ФВС на 11–12 секунде. Подтверждением этому служат исследования, которые продемонстрировали, что кровоток в формирующемся ФВС в основном обеспечивается хориоидальной системой кровоснабжения [11; 12].

Отмеченное нами нарастание ликеджа на фоне усиливающихся витреопапиллярных тракций, а затем его постепенное купирование после ВРХ, наряду с обратным частичным развитием остатков фиброваскулярной ткани на поверхности ДЗН служит подтверждением данной гипотезе. Возможность частичного обратного развития остатков ФВС, сформированного в основном астроглиальной тканью, подтверждается не только нашими клиническими наблюдениями. В литературе M.V. Sofroniew

(2009) описана вероятность обратного развития слабого и умеренного астроглиоза при устранении повреждающего фактора [13].

Данное мнение на патофизиологию диабетического ВПТС, подчеркивает роль тракций и витреума в нарастании пролиферативного ответа.

Исход оперативных вмешательств, главной целью которых было предотвращение биомеханического (тракционного) компонента СТ на ДЗН, продемонстрировали, что по прошествии 3–5 месяцев и более после ВРХ происходило уменьшение объема остатков пролиферативной тканина поверхности зрительного нерва, с полным запу-стеванием сосудов в ней. Это подтверждает нашу точку зрения на роль биомеханического фактора в развитии и прогрессировании локального пролиферативного процесса при ПДР. Устранение этого фактора останавливает дальнейшее прогрессирование пролиферативного процесса, этим же можно объяснить обратное развитие пролиферативной ткани. Наши наблюдения свидетельствуют, что при прогрессировании ранних признаков ВПТС необходимо выполнение ВРХ, даже при наличии высокой остроты зрения у пациентов.

ЦДК проводили через 1,5–2 месяца после витрэктомии, с обязательным контролем на момент исследования компенсации системного артериального давления и уровня гликемии) (Табл. 2).

По результатам проведения ЦДК в послеоперационном периоде зафиксированы данные об увеличение средней линейной скорости кровотока на фоне снижения индекса резистентности в ЦАС. У пациентов с ВПТС отмечали статистически значимое (p<0,05) увеличение средней линейной скорости кровотока после проведения витрэктомии, что составило +10% и происходило на фоне снижения индекса резистентности —14%(p = 0,04).

У пациентов с диабетическим ВПТС средняя линейная скорость кровотока в задних длинных цилиарных артериях после ВРХ увеличилась на 15% (p<0,01).

Табл. 2. Средние показатели регионарного глазного кровотока у пациентов с ПДР после витреоретинальной операции

|

Показатели кровотока |

Глаз с ВПТС после ВРХ |

Норма |

|

Глазная артерия |

||

|

Vsyst, см/с |

40,3±1,13 |

40,21±0,86 * |

|

Vdiast, см/с |

9,9±0,3 |

10,88±0,86 * |

|

RI |

0,69±0,04 |

0,73±0,02 * |

|

Центральная артерия сетчатки |

||

|

Vsyst, см/с |

10,91±1,3 |

13,2±0,77 * |

|

Vdiast, см/с |

2,6±0,57 |

3,88±0,48 * |

|

RI |

0,76±0,21 |

0,70±0,03 |

|

Задние короткие цилиарные артерии |

||

|

Vsyst, см/с |

10,58±1,3 |

13,99±0,64 * |

|

Vdiast, см/с |

2,6±0,25 |

4,54±0,29 * |

|

RI |

0,71±0,04 |

0,67±0,03 |

Примечание : * – различие достоверно относительно показателей в норме, р<0,05.

Рис. 3. Результаты флуоресцентной ангиографии пациента с диабетическим ВПТС до (а) и после (б) витреоретинальной хирургии.

Снижение индекса резистентности было так же выражено – 10% (p = 0,03).

После успешной ВРХ в сроки наблюдение от 4 месяцев и более по данным ФАГ нами зарегистрировано медленное снижение ликеджа из остатков фиброзной ткани (Рис. 3). Не было также отмечено признаков репролиферации, наблюдалась облитерация сосудов, уменьшение в размерах остатков фиброзной ткани на ДЗН в динамике. У пациентов 2 группы в местах витреоретинальных фиксаций получены схожие данные.

Заключение

Результаты наших исследований указывают на наличие выраженных изменений регионарной гемодинамики у пациентов с диабетическим ВПТС. Наблюдается снижение кровотока в ЦАС и ЗКЦА, а также увеличение периферического сосудистого сопротивления, что свидетельствуют об ишемии головки зрительного нерва и быть одной из причин развития витреопапиллярной фикса-

ции. Дальнейшее прогрессирование пролиферативного процесса может быть связано с топографо-анатомическими особенностями данной области, включая наличие цилиопапиллярного канала, вдоль структур которого и происходит формирование ФВС.

Список литературы Роль ишемии в патогенезе развития диабетического витреопапиллярного тракционного синдрома

- Киселева Т.Н. Цветовое допплеровское картирование в офтальмологии // Вестник офтальмологии 2001. № 6. С. 50-52.

- Файзрахманов Р.Р., Павловский О.А., Лукиных М.А., Егорова Н.С. Хирургическое лечение диабетического макулярного отека. Российский офтальмологический журнал. 2024;17(3):139-144.

- Бабаева Д.Б., Шишкин М.М. Оценка кровоснабжения у пациентов с диабетическим витреопапиллярным тракционным синдромом // XI Российский Общенациональный Офтальмологический Форум: Сборник научных трудов – 2018. – Т.2 – С.517-521.

- Goebel W. [et al.] Color Doppler imaging: a new technique to assess orbital blood flow in patients with diabetic retinopathy. Invest. Ophthalmol. Vis.Sci. – 1995. – Vol. 36, №5. – Р. 864–870.

- Коновалова К.И., Шишкин М.М, Файзрахманов Р. Р. Выполнение факоэмульсификации начальной катаракты у пациентов с далекозашедшей стадией пролиферативной диабетической ретинопатии вторым этапом после витреоретинальной хирургии. Сахарный диабет, vol. 23, no. 5, 2020, pp. 452-458.

- Gracner T. Ocular blood flow velocity determined by color Doppler imaging in diabetic retinopathy. Ophthalmologica 2004;218:237–242

- Бабаева Д.Б., Шишкин М.М., Файзрахманов Р.Р., Коновалова К.И. Витреопапиллярный тракционный синдром у пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией/ // Вестник офтальмологии. — 2021. – № 6. – С.38-44.

- Kroll P., Wiegand W., Schmidt J.C.: Vitreopapillary traction in proliferative diabetic vitreoretinopathy // Br. J. Ophthalmol. 1999; 83: P. 261–264.

- Hayreh S.S., Ocular Vascular Occlusive Disorders, Springer International Publishing Switzerland. – 2015. – Р. 103-106).

- Hayreh S.S. Blood supply and vascular disorders of the optic nerve // An. Inst. Barraquer. 1963; № 4: 7–109).

- Valli A. [et al.] Color Doppler imaging to evaluate the action of a drug in ocular pathology / // Ophthalmologica. – 1995. – Vol.209. – P.117-121.

- lsayama Y., Hiramatsu K., Asakwa S. Et al/ Posterior ischemic optic neuropathy. 1. Blood supply of the optic nerve // Ophthalmologica (Basel). – 1983. – Vol. 186. – P. 194–203.

- Sofroniew M.V. Astrocytes: biology and pathology /Sofroniew M.V., Vinters H.V. //Acta Neuropathol., 2010. – V. 119. P.7–35.