Роль изменчивости мембраны спикулярного влагалища в определении видов трихоцефалюсов

Автор: Акберова Рена Насирулла

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 5 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

В Азербайджане обнаружены виды: Trichocephalus globulosa, T. infundibulus, T. baskakowi, T. indicus . Наблюдается изменчивость в мембране спикулярного влагалища и предположено, что указанные виды являются лишь различными формами T. ovis. Установлено, что дистальный конец мембраны спикулярного влагалища у T. ovis, T. skrjabini в зависимости от степени выпячивания или вытягивания меняет форму. Благодаря сокращению и расширению происходит преобразование различных (шаровидных, воронкообразных, очковидных и т. д.) форм в мембране дистального конца спикулярного влагалища T. ovis . Форма кончика спикул изменяется: заканчивается остро, тупо или закругленными концами. Это еще раз доказывает, что мембрана дистального конца спикулярного влагалища и форма кончика спикул является изменчивой. При микроскопии отдельных органов T. skrjabini была отмечена мембрана спикулярного влагалища: в форме лампочки, вазы и гранатовой косточки. Основываясь на исследовании многочисленных экземпляров трихоцефалов, мы пришли к выводу о том, что в Азербайджане распространено только 2 вида трихоцефалов: T. ovis и T. skrjabini . Исходя из вышеуказанного, сочли нужным дать более подробные изображения и описание морфологических структур изучаемых гельминтов. Данные изображения дают возможность без затруднения определить видовую принадлежность и поставить точный диагноз исследуемых гельминтов.

Гельминты, виды, морфология, власоглавы

Короткий адрес: https://sciup.org/14127954

IDR: 14127954 | УДК: 619:616.9-036.22, | DOI: 10.33619/2414-2948/90/27

Текст научной статьи Роль изменчивости мембраны спикулярного влагалища в определении видов трихоцефалюсов

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

Трихоцефалез является одним из наиболее широко распространенных гельминтозов, среди жвачных животных в Азербайджанской Республике. Эта инвазия часто наносит большой экономический ущерб животноводству. Степень зараженности у молодняка и взрослых овец достигает до 90%. Изучение распространенных гельминтов, паразитирующих у овец разводимых в хозяйствах южной части Азербайджана, где практикуется оседлое овцеводство, имеет важное практическое и теоретическое значение. Хотим отметить, что до наших исследований видовой состав гельминтов в южной зоне республики никем не был изучен. Предыдущими азербайджанскими исследователями дано полное описание анатомических и морфологических признаков каждого вида гельминтов, в том числе трихоцефалюсов паразитирующих у сельскохозяйственных животных. В доступной литературе собран большой материал по изучению отдельных вопросов видового состава нематод, в частности Trichocephalus ovis , T. skrjabini, собранных из разных зон Азербайджана. В литературе имеются данные исследований азербайджанских ученых [2, 6, 7, 9, 10, 13] посвященные описанию гельминтофауны возбудителей отдельных гельминтозов и ими было определено около 80 видов в республике. С 30-х годов прошлого века в музее отдела паразитологии собраны и сохранены сотни тысяч экземпляров разных видов гельминтов из внутренних органов, в том числе толстого отдела кишечника трихоцефалюсов крупного рогатого скота, овец, буйволов и зебу. Анализируя данные собранных экземпляров из различных животных, пришли к выводу, что в Азербайджане имеется только два вида трихоцефалюсов. В задачу настоящего исследования входило изучение морфологической изменчивости мембраны спикулярного влагалища всех исследованных нами трихоцефалюсов.

Материалы и методы

Для изучения гельминтов в 2017–2018 гг. нами были проведены полные гельминтологические вскрытия кишок, в частности, толстого отдела слепой кишки по методу академика К. И. Скрябина, павших и вынужденно убитых животных в двух характерных для низменного и предгорного ведения овцеводства в южной части Азербайджанской республики.

Вскрытию были подвергнуты 20 овец разных возрастов. Из собранных материалов было выделено определенное количество гельминтов, относящихся к видам Trichocephalus ovis, T. skrjabini. Остальные гельминты были фиксированы в жидкости Барбагалло для дальнейшего исследования. Детальное изучение тонкой морфологии вида проводили с применением микроскопов марки Биолам, Мотик. Гельминты помещали на предметное стекло, просветляли в 40% молочной кислоте и просматривали под микроскопом с объективом ×10 и ×40, и окуляр ×10. Микроскопические объекты были зарисованы при помощи аппарата РА-4. Для измерения микроскопических объектов использовали окуляр микрометр ×7 и объектив ×10.

Результаты и обсуждение

Анализируя исследования, проведенные нами за данный период времени как в южной, так и других частях Азербайджана установлено повсеместное распространение гельминтов желудочно-кишечного тракта, в частности двух видов из рода трихоцефалюсов: Trichocephalus ovis и T. skrjabini. При микроскопии собранных экземпляров обнаружена частая изменчивость мембраны дистального конца спикулярного влагалища указанных двух видов. В деле изучения трихоцефалюсов жвачных животных в Азербайджанской Республике имеются определенные работы. Некоторые Азербайджанские исследователи кроме T. ovis , T. skrjabini, констатируют существование еще 4 видов гельминтов из этого рода: T. globulosa, T. infundibulus, T. baskakowi, T. indicus [8, 10, 11, 13]. После тщательного исследования определено, что дистальный конец мембраны спикулярного влагалища меняется.

В начале ХХ века и до настоящего времени в источниках не были найдены другие изображения видов T. ovis и T. skrjabini подобных от первоначальных описаний [14]. По нашим наблюдениям, наиболее успешной и оригинальной формой гельминта является изображения T. ovis и T. skrjabini по Магомедбекову.

Описание вида T. ovis по Магомедбекову, 1953. Самец. Длина тела 60–80 мм, максимальная ширина 0,580–0,709 мм. Спикула шиловидно, заостренная 6,3–6,7 мм; ширина спикулы у основания 0,08–0,10 мм. Спикулярное влагалища трубковидное, цилиндрическое, достигает в длину 1,61–2,3 мм. Иногда встречаются экземпляры несколько меньшего размера, длиной 48–60 мм с более короткой спикулой (5,2–5,7 мм) [14].

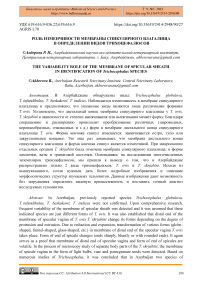

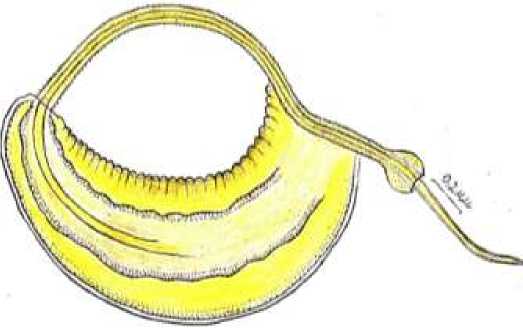

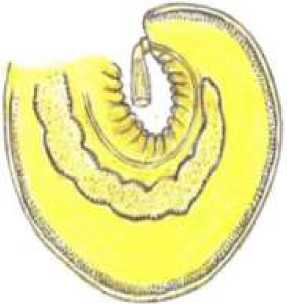

Описание вида T. ovis (2017–2018 гг. Рисунок 1). Самец: тело светло-желтого цвета 59– 80 мм длины и максимальной ширины 0,579–0,709 мм. Спикула длиной 6,3–6,7мм светлокоричневого цвета, с заостренным кончиком; ширина спикулы у основания 0,07–0,10 мм. Спикулярное влагалища длиной 1,61–2,2 мм, трубковидное, цилиндрическое. Имеется расширенная мембрана в дистальном конце спикулярного влагалища. Расширенная мембрана напоминает форму очков мотоциклетного шлема. В некоторых экземплярах проксимальной части спикулярного влагалища наблюдаются складки, которые покрыты густыми шипами, а в дистальной части шаровидные и шипы на ней более мелкие.

По данным М. Ж. Акбаева, А. А. Водянова, Н. Е. Косминкова (1998) паразит должен быть устойчив ко многим противодействующим ему реакциям. Чем лучше эти условия в отношениях между хозяином и паразитом выполняются, тем хозяин и паразит специфичнее друг для друга [4]. По данным Л. В. Аникиева, Д. И. Лебедева, Б. Мэндсайхан (2013) булавовидный фенотип Proteocephalus torulosus более изменчив и разнороден, чем ядровидный. Следовательно, он более лабилен и устойчив к воздействий среды обитания и может иметь преимущество в достижении половозрелости [1].

В данном случае нам придется согласиться с высказанными мнениями авторов. По-видимому отдельные гельминты адаптируются в организме хозяина не одинаково. Неконкурентная адаптация молодых гельминтов, обусловила их морфологическим разнообразием. На оснований многочисленных исследовании, мы пришли такому выводу, что гельминты очковидной и ухообразной формой спикулярного влагалища более устойчивы к воздействию среды обитания, и могут иметь преимущество в достижении половозрелости по сравнению с остальными фенотипами T. ovis.

При исследовании толстого отдела кишечника у вскрытых животных каждый раз, совместно было обнаружено T. ovis , T. skrjabini и им подобные гельминты. Основные промеры найденных гельминтов полностью совпадают с описанным видом по Магомедбекову [14]. Эти виды отличают друг от друга по отношению дистального конца спикулы и мембраны спикулярного влагалища. По-видимому, при адаптации происходит физиологическая изменчивость — повышение или понижение активности гельминтов [12]. При микроскопии данных экземпляров мы часто обнаруживали преобразование в мембране спикулярного влагалища. Анализ полученных данных свидетельствует о значительных морфологических изменениях в мембране спикулярного влагалища трихоцефалов в толстом отделе кишечника. Видимо, не конкурентная адаптация молодых гельминтов, обусловила их морфологическим разнообразием.

В 1926 году Б. Шварц [17] подвергает сравнительному изучению власоглавов человека, обезьяны и свиней Соединенных Штатов ( Trichuris trichiura, Trichocephalus suis ). Форма кончика спикул, на что в свое время автор обращал внимание оказалась изменчивой. Он встречал заостренные и тупые кончики у тех и других власоглавов. Весьма изменчивым оказалась форма спикулярного влагалища.

В 1866 году этим вопросом занимается А. Шнейдер. Изучив паразитов ( Trichuris trichiura ), этот автор нашел явные признаки, позволяющие отличить их друг от друга. К таким признакам он причисляет: форму спикулы, конец которой заканчивается остро у власоглавов человека и тупо закругляется у власоглава свиней. По Беру [5] кончики спикулы у обоих власоглавов Trichocephalus discolor и T. leporis закруглены.

Чендлер указывает, что спикулярное влагалище T. leporis узкое и прозрачное без шипов [16]. Форма его различна в зависимости от степени выпячивания или вытягивания, обычно она благодаря сокращению имеет четковидную форму. По Р. С. Шульцу спикулярное влагалище T. leporis покрыто щипами, более густо сидящими в проксимальной части и более мелкими и редкими в дистальной [15]. По М. Холлу спикулярное влагалище Trichuris infundibulus (≡ Trichocephalus infundibulus Linstow, 1906 — прим. ред. ) поперечными складками у основания и воронковидно расширенным отверстием. Эти складки скорее временные, чем постоянные [18]. По Е. С. Артюху спикулярное влагалище Trichocephalus lani трубкообразной формы. Ни у одного экземпляра влагалище не расширяется в форме бульбуса. Спикула тонкая, тупая, закругленная [3].

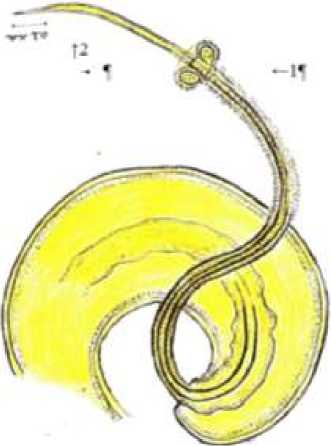

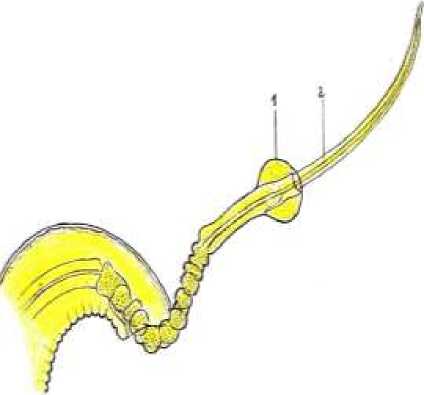

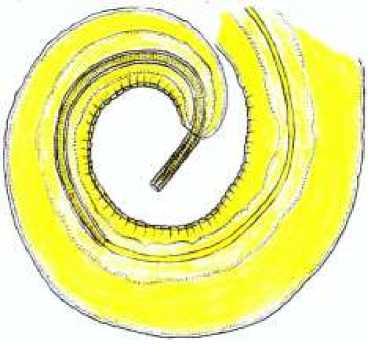

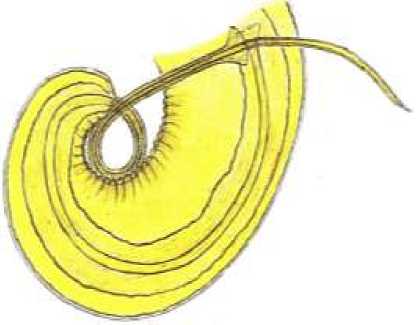

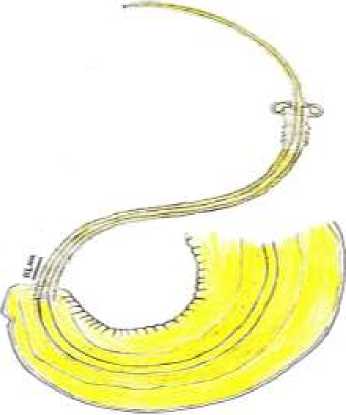

Результаты исследований показывают, что в зависимости от степени выпячивания или вытягивания дистальный конец мембраны спикулярного влагалища трихоцефалюсов меняет форму. Благодаря сокращению и расширению происходит преобразование (шаровидных, воронкообразных, очковидных и т. д.) в мембране дистального конца спикулярного влагалища T. ovis . Форма кончика спикул меняется — заканчивается остро, тупо или закругленными концами. В некоторых экземплярах проксимальной части спикулярного влагалища наблюдаются складки, которые покрыты густыми шипами, а в дистальной части шаровидные и шипы на ней более мелкие. Такой вид шипов объясняется с сокращением или расширением мембраны спикулярного влагалища гельминта (Рисунок 1–6).

Рисунок 1. Trichocephalus ovis —

очковидное расширение дистального конца мембраны спикулярного влагалища и заостренного кончика спикулы: 1 — мембрана спикулярного влагалища, 2 — спикула

Рисунок 3. Trichocephalus ovis — шаровидное расширение дистального конца мембраны спикулярного влагалища с поперечными складками и заостренного кончика спикулы: 1 — мембрана спикулярного влагалища, 2 — спикула

Рисунок 2. Trichocephalus ovis — трубкообразной формы спикулярного влагалища и спикула, не вышедшая за край спикулярного влагалища

Рисунок 4. Trichocephalus ovis — колбовидное расширение дистального конца мембраны спикулярного влагалища и заостренные кончики спикулы

Таким образом, исследование мембраны спикулярного влагалище у трихоцефалюсов свидетельствует специфичности развитиях на этапе адаптации. Возникновение преобразование в мембране является специфическим признаком отмеченных гельминтов.

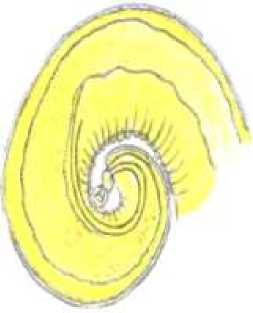

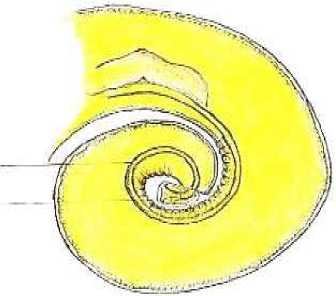

При микроскопии отдельных органов T. skrjabini были обнаружены мембраны спикулярного влагалища в форме лампочки, вазы и гранатовой косточки (Рисунок 7–6). Ниже приводим рисунки обнаруженных гельминтов.

Рисунок 6. Trichocephalus ovis — ухообразное расширение дистального конца мембраны спикулярного влагалища и

Рисунок 5. Trichocephalus ovis — воронковидное расширение дистального конца мембраны спикулярного влагалища и заостренного кончика спикулы

Рисунок 7. T. skrjabini — дистальный конец

закругленного кончика спикулы

Рисунок 8. T. skrjabini — дистальный

спикулярного влагалища в форме лампочки конец спикулярного влагалища в форме вазы

Рисунок 9. T. skrjabini — дистальный конец спикулярного влагалища в форме гранатовой косточки 1 — спикула, 2 — мембрана спикулярного влагалища

Следует отметить, что основные промеры найденных гельминтов полностью совпадают с описанным видом по Магомедбекову [14]. Размеры и морфологическое строение трихоцефалюсов ( T. globulosa, T. baskakowi, T. infundibulus, T. indicus ) ранее отмеченные азербайджанскими учеными соответствуют обнаруженным нами гельминтам.

Заключение

В результате исследований мы пришли к выводу, что не учитывая изменчивость мембраны спикулярного влагалища, некоторые исследователи ошибочно показали обнаружение в Азербайджане видов: T. globulosa, T. baskakowi, T. infundibulus, T. indicus. Размеры и морфологическое строение трихоцефалюсов (T. globulosa, T. baskakowi, T. infundibulus, T. indicus) ранее отмеченные азербайджанскими учеными соответствуют обнаруженным нами гельминтам.

Основываясь исследованием многочисленных экземпляров трихоцефалюсов, мы предполагаем, что в Азербайджане распространено только 2 вида трихоцефалюсов: T. ovis, T. skrjabini . Данные изображения дают возможность без затруднения определить видовую принадлежность и поставить точный диагноз отмеченных гельминтов.

Список литературы Роль изменчивости мембраны спикулярного влагалища в определении видов трихоцефалюсов

- Аникиева Л. В., Лебедева Д. И., Мэндсайхан Б. Морфологическая изменчивость и структура пререпродуктивной группировки цестоды Proteocephalus torulosus из Алтайского Османа (Oreoleuciscus, Cyprinidae) водоемов Монголии // Паразитология. 2013. Т. 47. С. 5.

- Асадов С. М. Зональное распространение гельминтов и главнейших гельминтозов сельскохозяйственных животных в Азербайджане и предложения по усилению борьбы с ними. Баку: Элм, 1975. 91 с.

- Артюх Е. С. О распространении трихоцефала овец в СССР и способе фиксации его // Ученые записки Витебского ветеринарного зоотехнического института. Витебск, 1936. Т. IV. С. 107-114.

- Акбаев М. Ш., Водянов А. А., Косминков Н. Е. Паразитология и инвазионные болезни животных. М.: Колос, 2000. 742 с.

- Baer J. G. Etude critique des helminthes parasites de l'Okapi. Verlag f. Recht u. Gesellschaft, 1950. http://doi.org/10.5169/seals-310292

- Джавадов М. К. Гельминтофауна овец и коз Азербайджана // Труды Азербайджанского НИВИ. 1935. Т. 2. С. 26-29.

- Гаибов А. Д. Гельминты и гельминтозы овец Азербайджана: автореф. дисс. ... канд. вет. наук. Баку, 1947. 24 с.

- Гаджиев Я. Г., Сеидов Я. М. К изучению трихоцефалеза овец в Нахичеванской АССР // Материалы научной конференции. М., 1965. Ч. 2. С. 52-55.

- Исмаилов Д. К. Гельминтофауна овец и коз высокогорных районов малого Кавказа Азербайджанской ССР и динамика главнейших гельминтозов: автореф. дисс. ... канд. биол. наук. Баку, 1961. 24 с.

- Мамедов А. М. Гельминтофаунистические комплексы овец в низменных районах Западного Азербайджана и их динамика в условиях отгонного овцеводства: автореф. дисс. ... канд. вет. наук. Баку, 1969. 23 с.

- Мамедова М. М. Изучение эпизоотологии трихоцефалеза овец и биологических особенностей возбудителей в западном регионе Азербайджана, разработка и внедрение мер борьбы: автореф. дисс. ... канд. с.-х. наук. Баку, 2018. 18 с.

- Потапова Е. Г. Морфо-биологической подход в филогенетике (возможности и ограничения) // Труды зоологического института РАН. СПб, 2013. №2. С. 55-57.

- Сеидов Я. М. О распространения главнейших гельминтозов овец в Нахичеванской АССР // Труды Аз. НИВИ. 1965. Т. XIX. C. 119-121.

- Магомедбеков У А. Биология нематоды Trichocephalus skrjabini (Baskakov, 1924) и изучение некоторых вопросов эпизоотологии трихоцефалеза овец в условиях Дагестана: автореф. дисс. ... канд. ветеринар. наук. М., 1953. 11 с.

- Щульц Р. С. Паразитические черви кроликов и зайцев и вызываемые ими заболеваний. М.: Сельхозгиз, 1931. 238 с.

- Schneider A. Monographie der Nematoden von Anton Schneider. Walter De Gruyter Incorporated, 1866.

- Schwartz B. A Possible New Source of Infection of Man with Trichuris. With a Consideration of the Question of Physiological Varieties among Helminths // Archiv fur Schiffs-und Tropenhygiene. 1926. V. 30. №9. P. 544-547.

- Hall M. C. Nemtode parasites of mammals of the orders Rodentia, Lagomorpha, and Hydracoidea. George Washington University, 1916.