Роль экологических факторов в распространении эймерий

Автор: Мамедова Севиндж

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 12 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

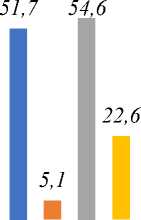

В частных птицеводческих хозяйствах Апшеронского района (Азербайджан) посезонно проводились копрологические исследования на наличие ооцист эймерий. Установлено, что в хозяйствах эймериоз имеет широкое распространение и птицы заражаются инвазией во все сезоны года, с преимуществом в осенний период. В первом птицеводческом хозяйстве наблюдается высокая экстенсивность заражения эймериозом осенью - 54,6%, зимой - 22,6%, весной и летом, соответственно, 51,7% и 5,1%. Во втором птицеводческом хозяйстве у домашних птиц высокая зараженность эймериозной инвазией отмечается осенью - 51,0%, зимой - 16,6%, весной и летом, соответственно 47,8% и 8,8%. На выживаемость ооцист эймерий и сохранение инвазионных свойств непосредственное влияние оказывают факторы окружающей среды.

Эймерия, сезон, вид, домашние птицы, хозяйство, исследование, экологический фактор

Короткий адрес: https://sciup.org/14117711

IDR: 14117711 | УДК: 619:576.89, | DOI: 10.33619/2414-2948/61/14

Текст научной статьи Роль экологических факторов в распространении эймерий

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 619:576.89; 619:616.995.1

Птицеводство является важной отраслью скороспелого животноводства, дающей возможность в короткие сроки получить большое количество ценных продуктов питания: яиц и мяса. Скороспелость домашней птицы обусловлена ее способностью быстро расти и развиваться, а также высокой плодовитостью. Наряду с ранней продуктивной и половой зрелостью сельскохозяйственная птица отличается высокими воспроизводительными качествами, интенсивным ростом, высокой продуктивностью, жизнеспособностью, а также сравнительно небольшими затратами кормов на единицу продукции. Индустриализация и техническое перевооружение сельского хозяйства создали необходимые условия для осуществления программы интенсификации производства яиц и мяса птицы на промышленной основе. В связи с этим в условиях интенсивного производства особо важное значение придается устранению всевозможных факторов, оказывающих влияние на здоровье и продуктивность птицы. Одним из таких факторов являются возбудители гельминтозов птиц [1–2].

Несмотря на проведение лечебно-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий заражение птиц инвазионными заболеваниями все же остается на высоком уровне. Гельминты оказывают токсическое и механическое действие на организм птиц, вызывая нарушение обмена веществ, повреждение внутренних органов и другие подобные патологические процессы. В результате повреждения стенок кишечников птиц создаются благоприятные условия для возникновения и развития различных инфекционных заболеваний.

В Азербайджане у домашних птиц паразитируют различные виды эймерий ( Eimeria tenella, E. acervulina, E. maxima и т. д). Заражение одним видом эймерий встречается очень редко [7]. Поэтому при изучении смешанных инвазий диагностика эймериозов ставится не по видам, а по ооцистам, выявленных в пометах птиц.

Учитывая экологические факторы, многие ученые в своих исследованиях приходят к выводу, что продолжительность жизнеспособности и сохранение ооцист эймерий во внешней среде зависит, прежде всего, от климатических условий местности.

Елчиев Е. (1983) установил, что при низкой температуре окружающей среды заражение ooцистами понижается. В течение года при температуре +4°С ооцисты E. tenella могут вызвать заражение с высокой экстенсивностью. Отрицательные температурные условия не оказывают влияние на выживаемость ооцист эймерий и не разрушают их. Ооцисты погибают лишь при неоднократном растворении после замораживаний [7].

По данным Руднева Р. Н. (1972) 2–7% ооцист эймерий сохраняют жизнеспособность даже после перезимовывания их в почве. Весной, (апрель, май) в связи с повышением температуры окружающей среды ооцисты превращаются в спороцисты и способны заражать опытных птиц. Летом на поверхности почвы ооцисты погибают в течение 10 дней от воздействия солнечного тепла и ультрафиолетового облучения [6].

Цель исследований. Определить зависимость паразитирования — жизнеспособность и сохранение ооцист эймерий домашних птиц от экологических факторов окружающей среды.

Материалы и методы

Исследования проводились в 2018–2019 гг. в лаборатории паразитологии Азербайджанского ветеринарного научно-исследовательского института на основе собранных материалов из частных птицеводческих хозяйств Апшеронского района.

С целью изучения кишечных паразитов (эймерий) домашних кур из первого хозяйства исследованы 180 образцов помета от 60-дневных цыплят подстилочного содержания. Со второго хозяйства исследованы 60 образцов помета, взятого от птиц 20, 40, 60 дневных возрастных групп. Образцы пометов исследованы по методу Фюллеборн-Дарлинга и на основе копрологических исследований установлена зараженность домашних птиц эймериозом.

В результате предыдущих исследований установлено, что на Апшероне у домашних птиц паразитируют 4 вида эймерий ( Eimeria tenella, E. acervulina, E. maxima, E. mitis ). Заражение одним видом эймерий встречается довольно редко [7]. Поэтому при изучении смешанных инвазий диагностика эймериоза ставится не по выявленным видам, а по ооцистам, которые обнаруживаются в пометах зараженных птиц.

В результате копрологических исследований обнаружены следующие виды возбудителей эймериоза птиц: Eimeria tenella, E. acervulina, E. maxima, E. mitis .

Анализ и обсуждение

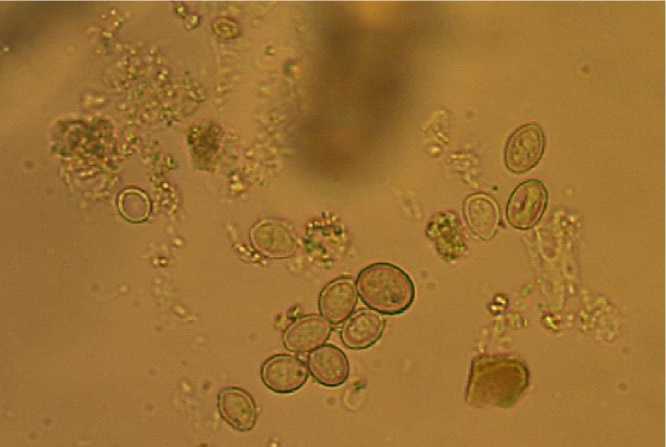

В результате проведенных исследований нами выявлены одноклеточные паразиты-ооцисты эймерий: E. tenella, E. acervulina, E. maxima, E. mitis (Рисунок 1).

Рисунок 1. Ооцисты эймерий E. tenella, E. mitis, E. acervulina в одном поле зрения микроскопа.

В период исследований у зараженных домашних птиц наблюдается нарушение пищеварительной системы, сопровождающийся поносом. У птиц при этом угнетенное состояние, они отказываются от корма и с трудом передвигаются. Осенью, в период исследований в первом частном птицеводческом хозяйстве у птиц зарегистрирована зараженность эймериозом при высокой степени экстенсивности в 54,6%. На основе копрологических исследований, проводимых по сезонам года установлено, что зимой зараженность птиц составляет 22,6%, весной и летом, соответственно, 51,7% и 5,1% (Рисунок 1).

Интенсивность заражения домашних птиц эймериозом с высокой степенью экстенсивности наблюдается в осенью. Таким образом, установлено, что в 1 г помета содержится 1050 ооцист эймерий.

В летний сезон в одном грамме помета обнаруживаются 75 ооцист. Это объясняется тем, что летом ооцисты погибают из-за высокой температуры окружающей среды и засушливостью почвы. Осенью благоприятные температурные условия среды, влажность почвы положительно влияют на развитие ооцист эймерий.

По данным копрологических исследований и вскрытий установлено, что в частных птицеводческих хозяйствах у птиц при подстилочном содержании выявлено эймериозное

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 6. №12. 2020 заражение, которое наблюдается во все сезоны года, и наивысшая экстенсивность инвазии отмечается во 2 и 4 кварталах года, что объясняется зависимостью развития и жизнеспособности эймерий от экологических условий.

Спороцисты образуются при влажности окружающей среды, не менее 30%. При низкой влажности происходит высыхание помета и ооцист, при котором теряется их форма, вплоть до полного разрушения. Но деформация ооцист по той или иной причине вовсе не свидетельствует об их полной гибели. При увлажнении высушенной фекальной массы, содержащей ооцист, происходит восстановление первоначальных морфологических структур, спорообразование и способность заражать подопытных птиц (Рисунок 1).

-

■ Весной

-

■ Летом

-

■ Осенью

-

■ Зимой

Рисунок 1. Сезонное заражение цыплят эймериозом.

Во втором птицеводческом хозяйстве у домашних птиц осенью отмечается высокая экстенсивность эймериозной инвазии, которая составляет 51,0%. По копрологическим исследованиям, проведенным по сезонам года видно, что более низкая степень заражения эймериозом характерна в летний сезон — 8,8%, весной — 47,8% и зимой — 16,6% (Таблица 1).

Большое значение в выживаемости ооцист и сохранение инвазионных свойств эймерий имеет сезонное изменение температуры окружающей среды и влажность почвы. Во влажной почве ооцисты долгое время сохраняют свою жизнеспособность. Низкая влажность почвы способствует их высыханию и приводит к гибели.

В период исследований, проведенных по сезонам года — весной, летом, осенью и зимой установлена зависимость жизнеспособности ооцист от разницы температур окружающей среды.

В период года при высокой температуре воздуха и почвы у ооцист, закопанных в почву, наблюдается низкая способность к спорообразованию и заражению.

Экологические факторы, влияющие на способность спорулирования и жизнеспособность ооцист эймерий на поверхности почвы, воде, выделениях и других предметах различны. Соответственно этому, следует отметить, что в географических зонах с различными климатическими условиями спорообразование и жизнеспособность ооцист эймерий неодинаково. Так как климатические условия (влажность, температура и солнечное облучение) низменной, горной и предгорной зон Азербайджана в различной степени влияют на развитие и выживаемость ооцист эймерий [3–5].

Однако следует отметить, что в условиях развитого птицеводства и создания новых фермерских хозяйств промышленного типа эпизоотологическая ситуация по эймериозу в зависимости от сезонов года не меняется, так как для получения высокой продуктивности сельскохозяйственных птиц в новых промышленных комплексах во все сезоны года соблюдаются зоогигиенические требования к параметрам микроклимата: температурный, влажностный, газовый, микробиологический, световой, и др. режимы. Например, в зимнее время независимо от возраста птиц температурный показатель достигает 20–32 °С, и это способствует спорулированию и распространению ооцист эймерий среди птиц. В специализированных птицеводческих хозяйствах при различных экологических условиях возможно посезонное изменение эймериозной ситуации среди птиц. Весной и осенью при благоприятных условиях окружающей среды ооцисты эймерий сохраняют выживаемость, меньше подвергаются гибели, спорулируют, и это приводит к обострению эпизоотологической ситуации по эймериозу. Зимой при низкой температуре окружающей среды погибает большое количество ооцист эймерий и вероятность заражения птиц снижается [6].

Таблица.

СЕЗОННАЯ ЗАРАЖЕННОСТЬ ЭЙМЕРИЯМИ

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ЦЫПЛЯТ (в %)

|

Возраст (в днях) |

Исследовано |

Поголовье цыплят |

% зараженности |

|

Весной |

|||

|

20 |

60 |

32 |

53,3 |

|

40 |

60 |

28 |

46,6 |

|

60 |

60 |

26 |

43,3 |

|

Всего |

180 |

86 |

47,8 |

|

Летом |

|||

|

20 |

60 |

4 |

6,6 |

|

40 |

60 |

5 |

8,3 |

|

60 |

60 |

7 |

11,6 |

|

Всего |

180 |

16 |

8,8 |

|

Осенью |

|||

|

20 |

60 |

34 |

56,6 |

|

40 |

60 |

33 |

55,0 |

|

60 |

60 |

25 |

41,6 |

|

Всего |

180 |

92 |

51,0 |

|

Зимой |

|||

|

20 |

60 |

9 |

15,0 |

|

40 |

60 |

11 |

18,3 |

|

60 |

60 |

10 |

16,6 |

|

Всего |

180 |

30 |

16,6 |

Из литературных данных и по ранее проведенным исследованиям видно, что экологические факторы оказывают существенное влияние на выживаемость ооцист и сохранение инвазионных свойств эймерий во внешней среде. В связи с этим необходимо более детально изучить и обобщить влияние различных биотических и абиотических факторов окружающей среды на выживаемость эймерий и этим разработать профилактические меры с учетом конкретных экологических условий каждого хозяйства [7– 8].

При нарушении естественного экологического баланса в птицеводческих хозяйствах меняется система паразито-хозяинных взаимоотношений и создаются более благоприятные условия для развития паразита. Поэтому при проведении профилактических мероприятий против инвазионных заболеваний в хозяйствах должны быть учтены комплексные общеэкологические и внутрихозяйственные факторы.

Выводы

-

1. В результате проведенных нами исследований в первом птицеводческом хозяйстве осенью установлена высокая экстенсивность заражения домашних птиц эймериозом в 54,6%.

-

2. Во втором птицеводческом хозяйстве на основе исследований, проведенных по сезонам года у домашних птиц высокая зараженность эймериозной инвазией выявлена осенью в 51,0%. Низкая степень зараженности эймериозом регистрирована летом в 8,8%, весной 47,8% и зимой 16,6%.

При копрологических исследованиях по сезонам года зараженность эймериозной инвазией составляет зимой 22,6%, весной и летом, соответственно 51,7% и 5,1%.

Из проведенных исследований видно, что на выживаемость ооцист и сохранение инвазионных свойств эймерий оказывают непосредственное влияние факторы окружающей среды.

Список литературы Роль экологических факторов в распространении эймерий

- Колабский Н. А., Пашкин П. И. Кокцидиозы сельскохозяйственных животных. Л.: Колос, 1974. С. 99-101.

- Мусаев М. А., Гаджиев А. Т., Алиев Я. Я., Вахидова С. М., Мустафаева З. А. Паразиты домашних птиц в Азербайджане и научные основы борьбы против них. Баку, 1991. С. 34-41.

- Мусаев М. А., Елчиев Я. Я., Манафова Ш. Ш. Видовой состав эймерий, паразитирующих у крупного рогатого скота в западном Азербайджане и некоторые экологические особенности // Известия АН Азербайджана. 1993. №4-6. С. 52-56.

- Мусаев М. А., Елчиев Я. Я. Применение кокцидина совместно с кормовым концентратом лизина при кокцидиозе (E. tenella) домашних кур // Известия АН Азербайджана. 1979. №3. С. 78-82.

- Мусаев М. А., Алиева Ф. К. К фауне и экологии кокцидий домашних кур в районах Большого Кавказа (в пределах Азербайджанской ССР) // Известия АН Азербайджана. 1981. №1. С. 60-63.

- Руднев Р. Н. Эпизоотология, лечение и профилактика кокцидиозов кур в Саратовской области: дисс. … канд. биол. наук. Саратов, 1972.

- Мамедова С. А. Сезонная и возрастная динамика эймериоза птиц в Азербайджане // Ветеринарная медицина. 2015. №100. С. 170-172.

- Мамедова С. А. Заражение протозойными и гельминтозными возбудителями домашних птиц в Азербайджане // Эпизоотология, иммунобиология, фармакология и санитария. 2018. №1. С. 3-6.